Ein Bericht? Formaler Aufbau und Erzählweise

In Homo faber gibt der fiktive, sich erinnernde Ich-Erzähler Faber das Geschehen aus seiner Perspektive wieder. Wie der Untertitel verrät, handelt es sich in Fabers Selbstverständnis - passend zu seiner Rolle als Naturwissenschaftler - um einen Bericht , was Objektivität suggerieren soll. Beim Leser wird so die Erwartung geweckt, dass es sich beim Folgenden um keine Fiktion, sondern um die Wiedergabe von Tatsachen handelt. In erster Linie soll der Untertitel also Glaubwürdigkeit verleihen. Allerdings ist der gesamte „Bericht“ von der subjektiven Perspektive und Darstellungsweise des Ich-Erzählers geprägt.

Weder werden der Adressat / die Adressatin des Berichts noch die Motivation der Niederschrift ausdrücklich genannt. Der Charakter der Schrift entlarvt sie aber: Faber will sich selbst Rechenschaft ablegen. Somit dient Bericht der Selbstrechtfertigung : Faber will sich von der Schuld am Inzest und Tod seiner Tochter freischreiben sowie seine Ahnungslosigkeit und sein Nichtwissenkönnen beweisen (Vgl. S. 78). Dabei nimmt er, je weiter die Handlung voranschreitet, die Rolle des Angeklagten ein, auch sprachlich (s. u.). Sich selbst fragt er: „Wozu noch ein Bericht?“ (ebd.)

Warum schreibt Faber?

Dass der Techniker Faber überhaupt einen Bericht verfasst und das Bedürfnis nach Reflexion verspürt, bedarf bereits einer Erklärung. Er fängt in Caracas an zu schreiben, als die Magenschmerzen überhand nehmen und er seinem Beruf nicht mehr nachgehen kann. Er, der nach seinem Selbstbild immer gesund und tätig war, ist jetzt krank und zur Untätigkeit verdammt, und dies ist der Grund, weshalb der Ingenieur das Geschehen überhaupt schriftlich festhält: Nichts lenkt ihn mehr von sich selbst ab, nichts hält ihn mehr davon ab, sich mit seinem Gewissen, seinen Ängsten und Gefühlen auseinanderzusetzen. In Caracas ist er nicht mehr in der Lage, zu verdrängen und auszuweichen, womit er zur Reflexion gewissermaßen gezwungen ist - er muss sich aktiv mit seinem (Seelen-)Leben auseinandersetzen, statt sich wie sonst mit technischen Dingen zu beschäftigen.

Aufbau des „Berichts“

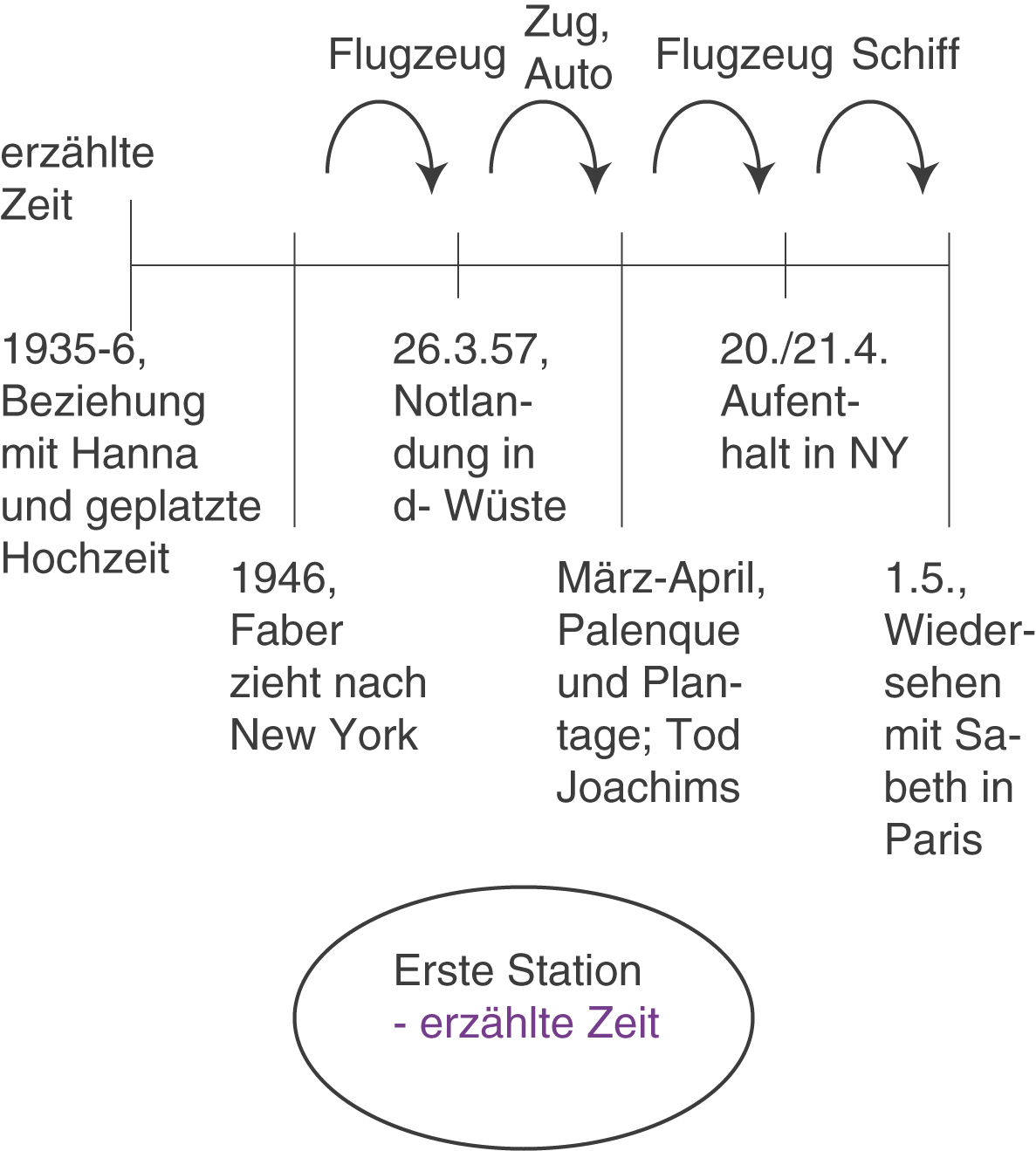

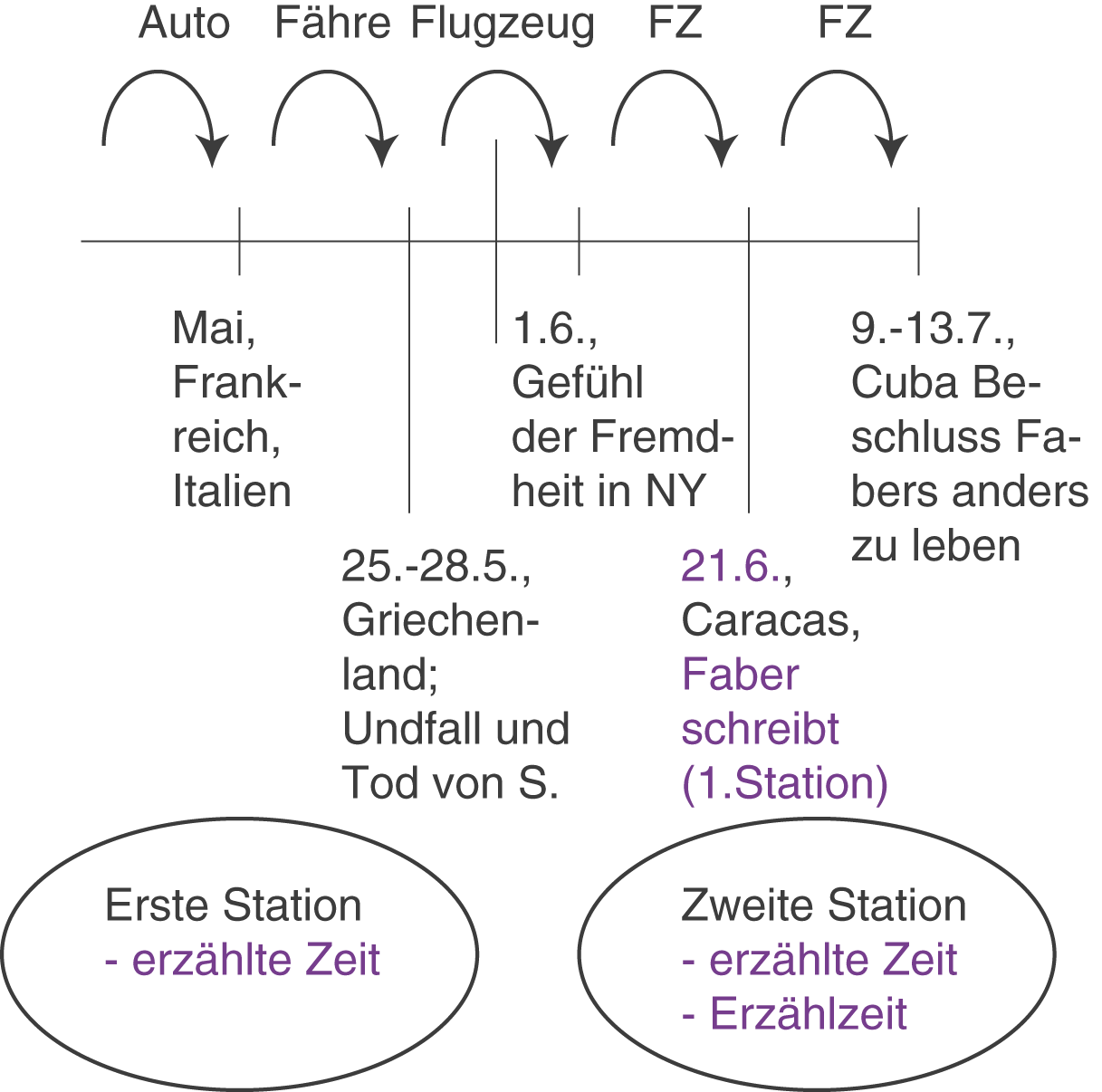

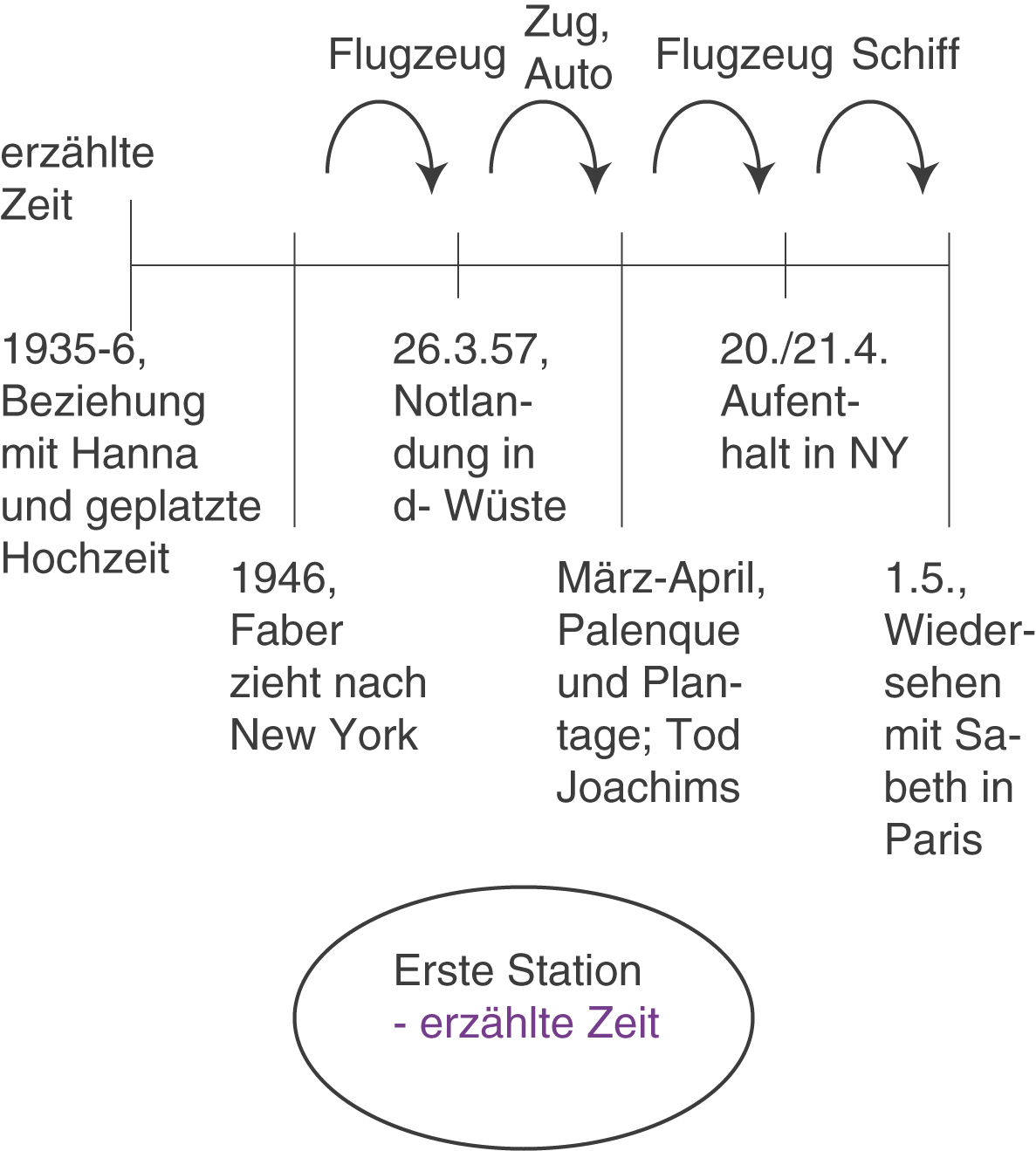

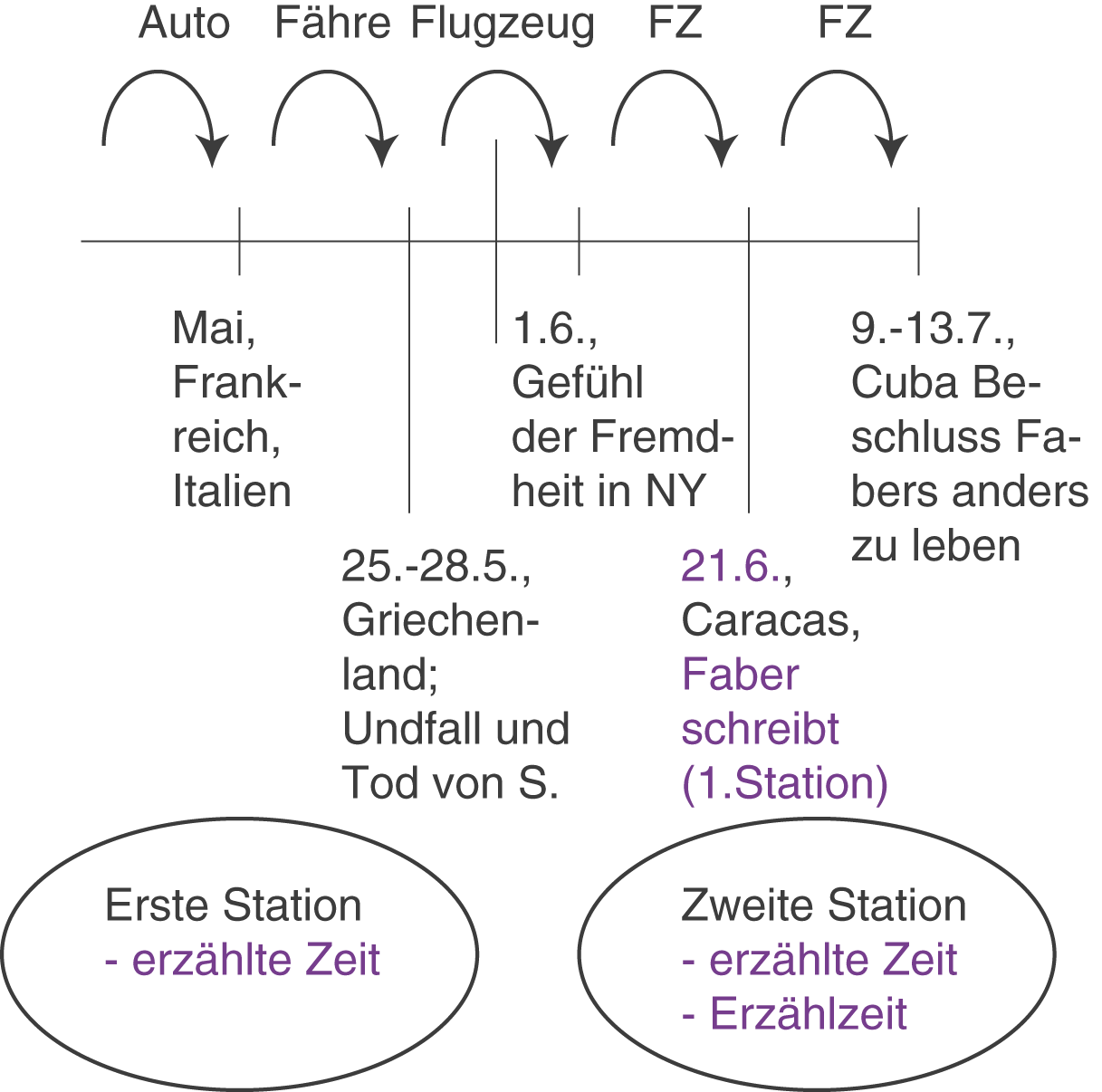

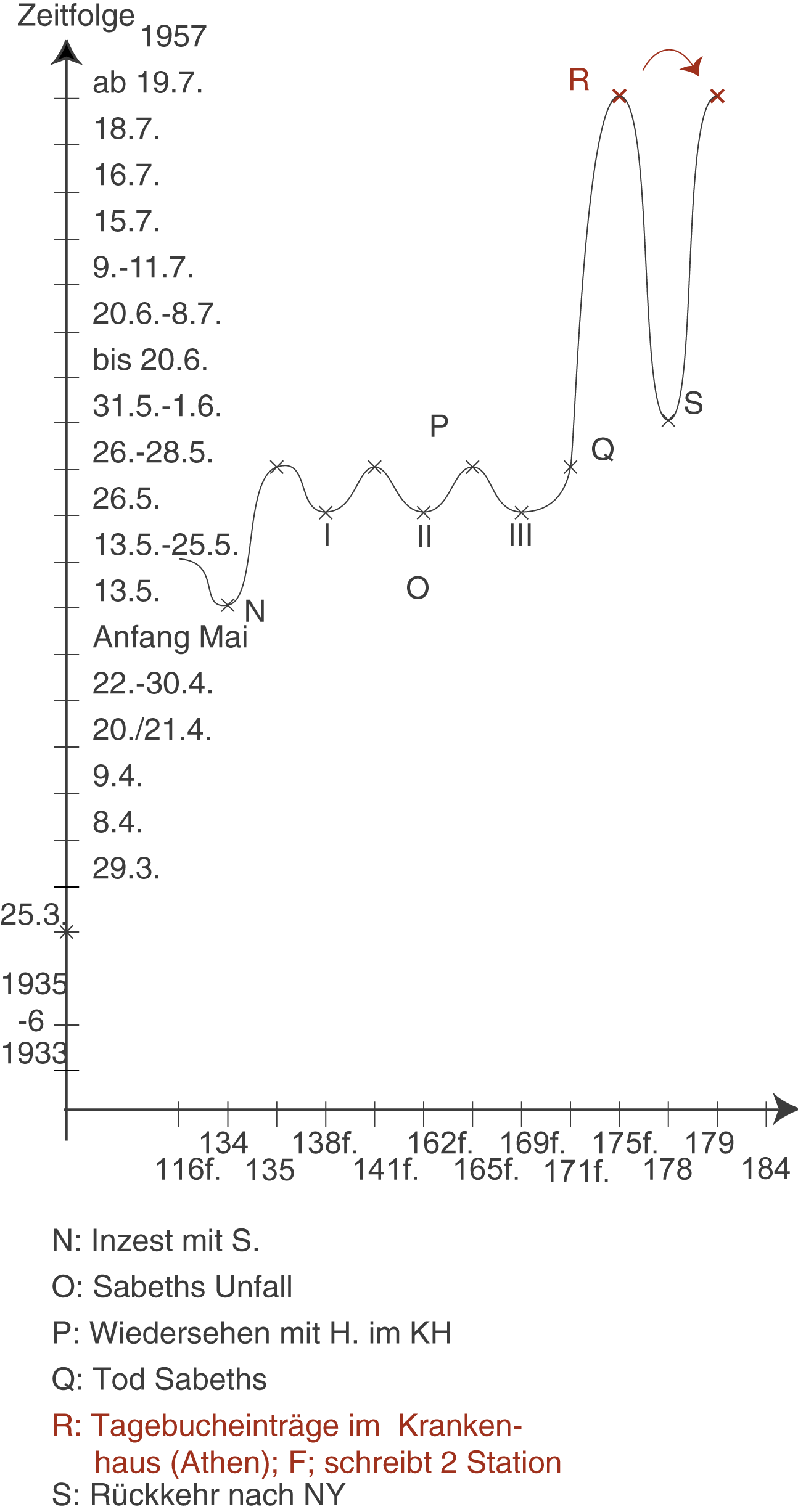

Fabers Bericht besteht aus zwei Teilen, „Stationen“ genannt. Die erste Station ist der deutlich längere Teil, hier berichtet Faber über die Ereignisse von seinem Abflug aus New York (25.3.1957) bis zum Tod Sabeths (28.5.). Da er erst Wochen später zu schreiben anfängt (20.6.-8.7.), befindet sich das erinnernde Ich außerhalb des Geschehens. Somit entsteht eine größere Distanz zu den Vorfällen.

Überwiegend erzählt Faber die Geschichte der vergangenen zwei Monate, doch finden sich auch Rückblenden und Vorausdeutungen - Letztes erinnert an einen auktorialen Erzähler. Außerdem wird sein Bericht von reflektierenden Passagen unterbrochen, die im Präsens geschrieben sind. In der Gegenwartsform angestellte Gedanken sind für Faber zur Zeit der Niederschrift. d. h. nach Sabeths Tod, noch gültig. Etwa bezieht sich dies auf seine Gedanken zu Schicksal und Wahrscheinlichkeit (vgl. S. 23f.). So ist die erste Station vom Vernunftdenken des Technikers geprägt, wenngleich Faber bereits anfängt, an der Vernunft zu zweifeln.

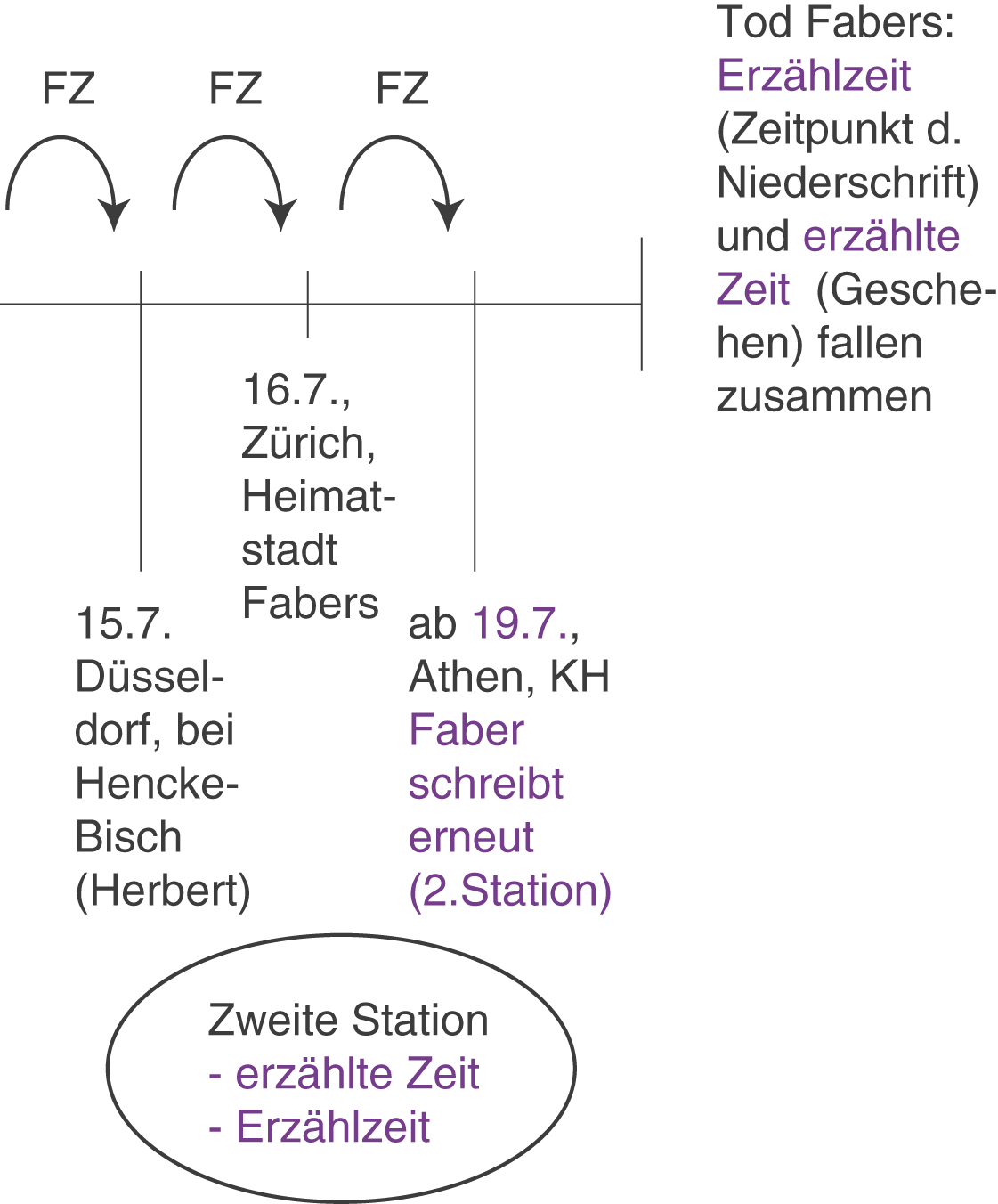

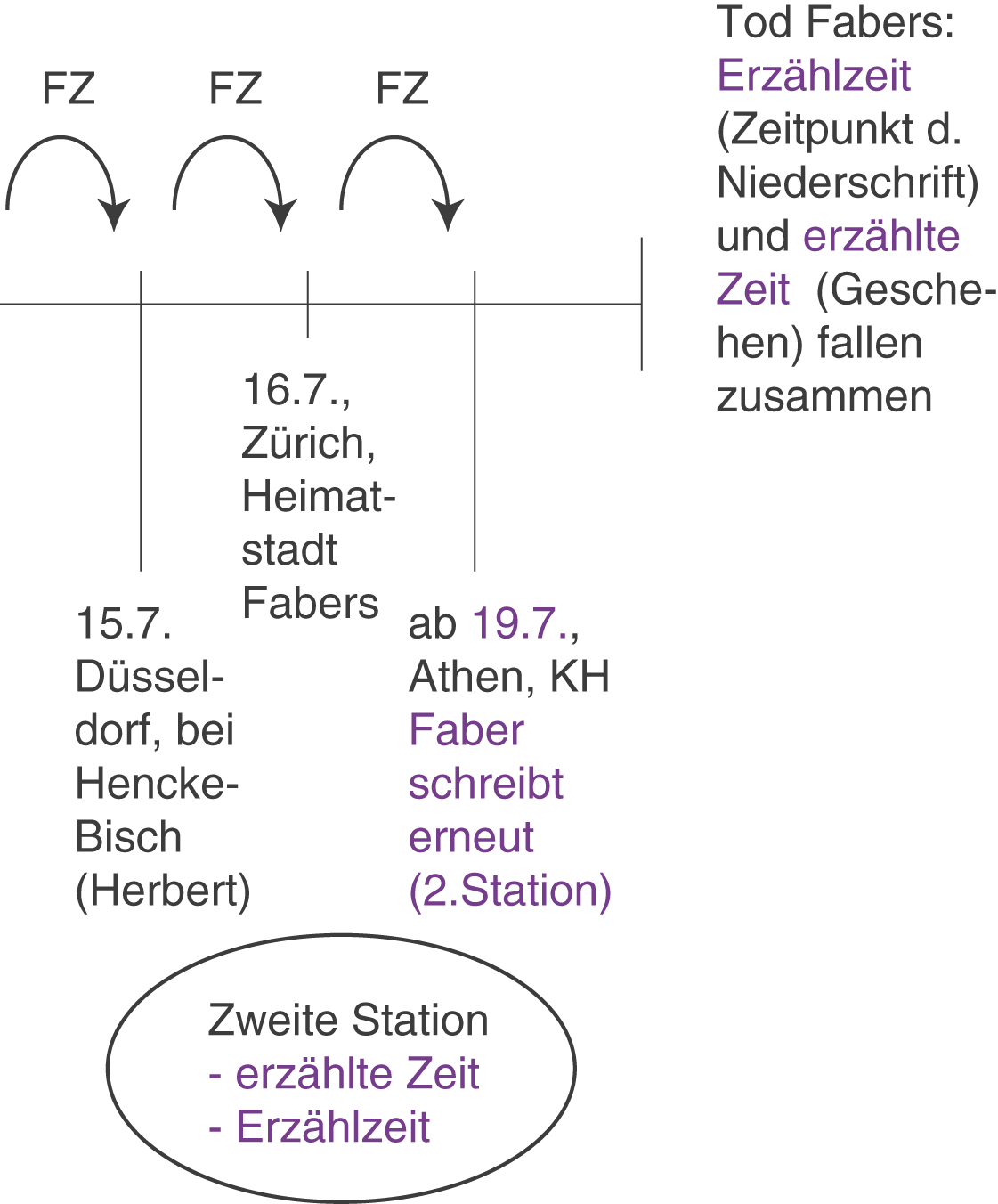

In einem Athener Krankenhaus liegend, beginnt Faber am 19.7., erneut zu schreiben. Auch die zweite Station gibt die Ereignisse der unmittelbar zurückliegenden Wochen wieder, allerdings finden sich ebenfalls handschriftliche Tagebuchnotizen zu seiner gegenwärtiger Situation im Krankenhaus. Das erinnernde Ich der ersten Station (= Erzählsubjekt) ist nun das erinnerte Ich (= Erzählobjekt) der zweiten Station. Die Distanz zwischen Erzählzeit und erzählter Zeit ist vergleichsweise geringer.

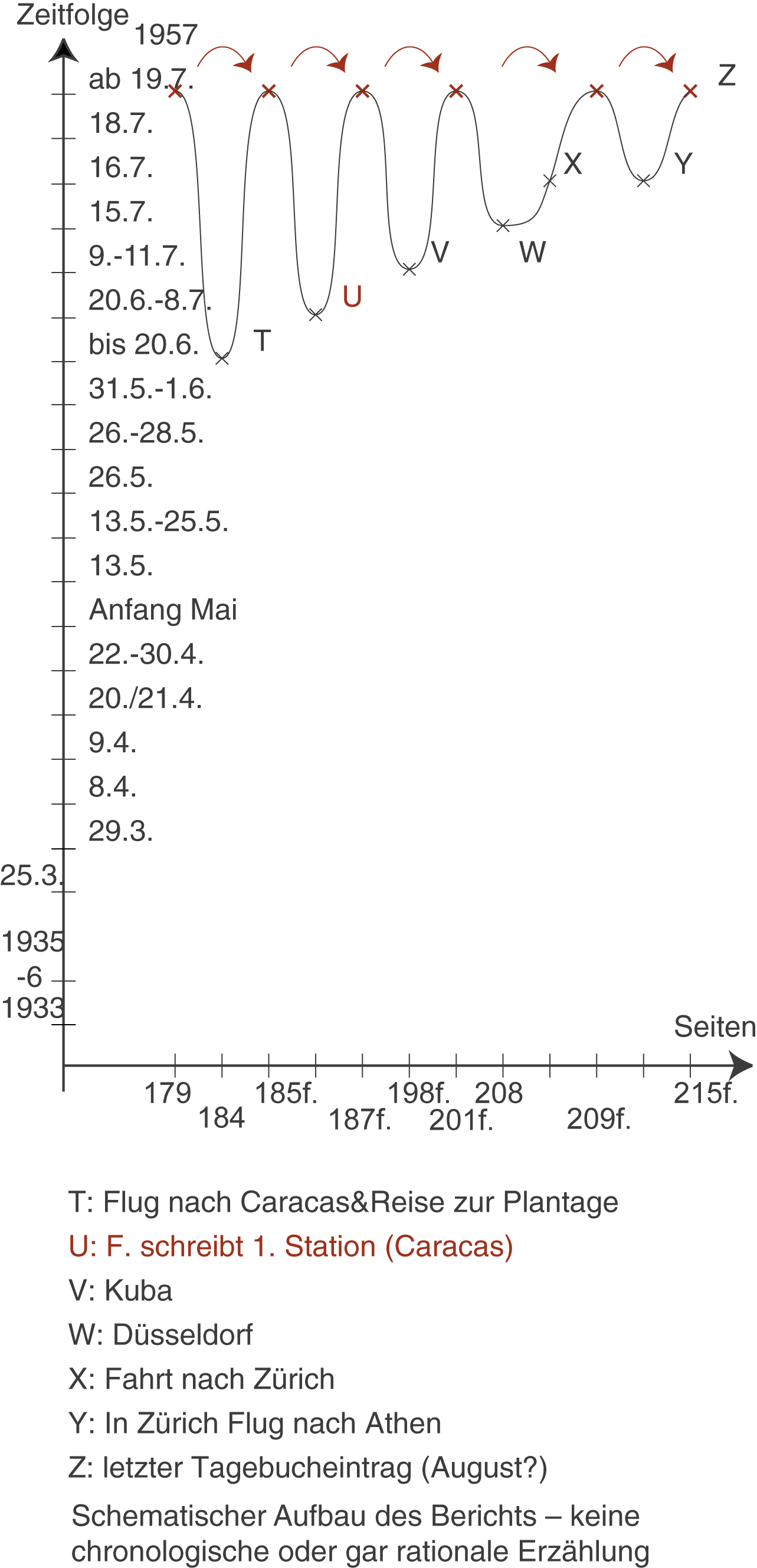

Abb. 1: Erzählzeit und erzählte Zeit.

Station zwei weist viele Merkmale des personalen Erzählens auf. Auch schreibt Faber mehr im Präsens und wirkt nachdenklicher, sein Bericht ist für ihn eine Entlastung. Mit fortschreitender Krankheit und dem nahenden Tod kommt er zunehmend zur Einsicht: Er denkt nicht mehr einseitig rationalistisch, sondern lässt immer häufiger Gefühle zu, akzeptiert diese. Dass sich Fabers Denkweise ändert, zeigt sich auch in der Art und Weise des Berichts. Beispielhaft ist hier Fabers Aufenthalt in Düsseldorf: Als er die Filme mit Sabeth sieht, vergisst er seine eigentliche Absicht, die Herren von Hencke-Bosch über Herberts Schicksal aufzuklären. Von starken Gefühlen bewegt, gleitet Fabers Bericht ins Assoziative ab. Die verschiedenen Szenen der Spulen werden wie bei einer Collage aneinandergereiht.

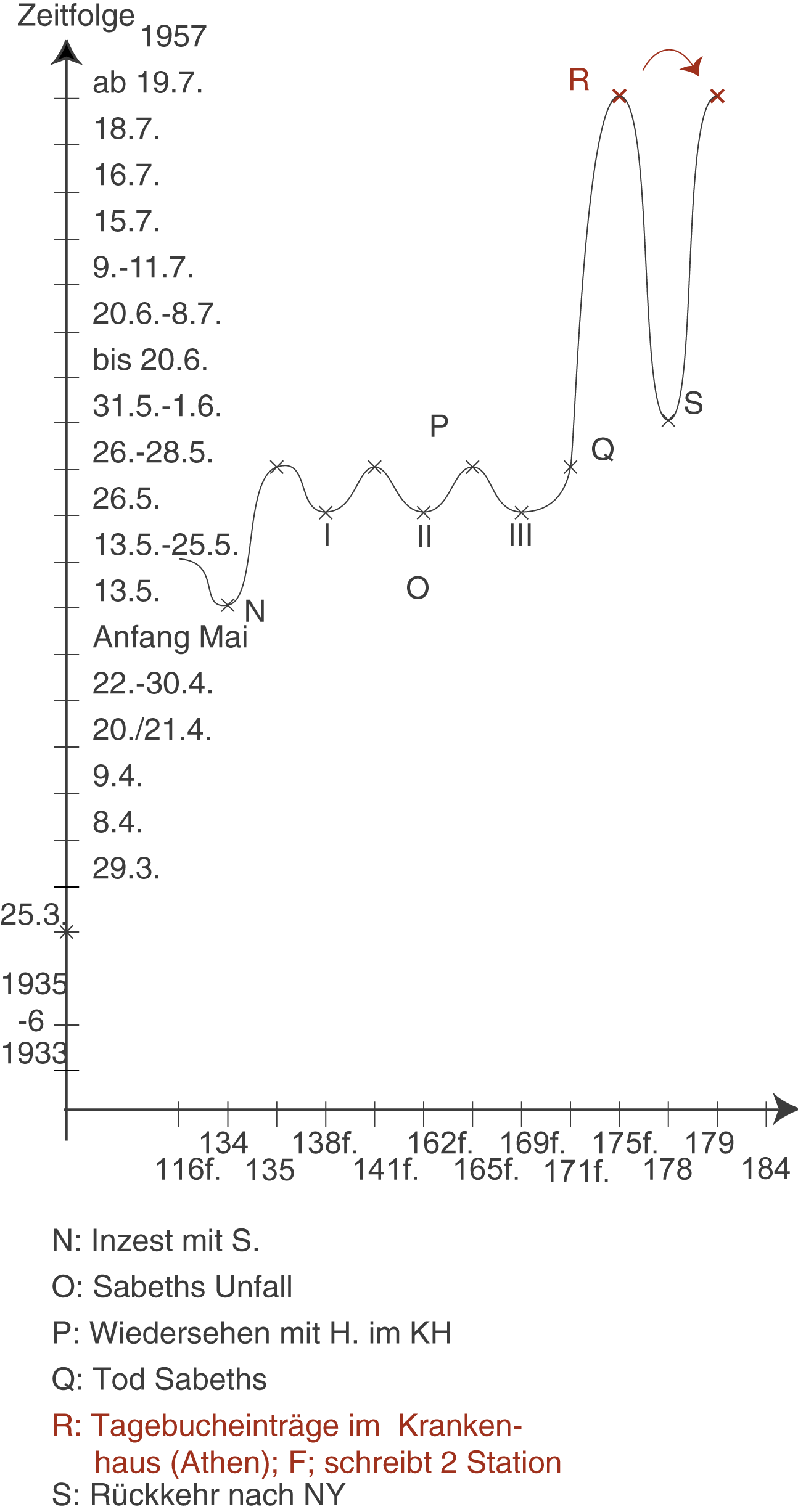

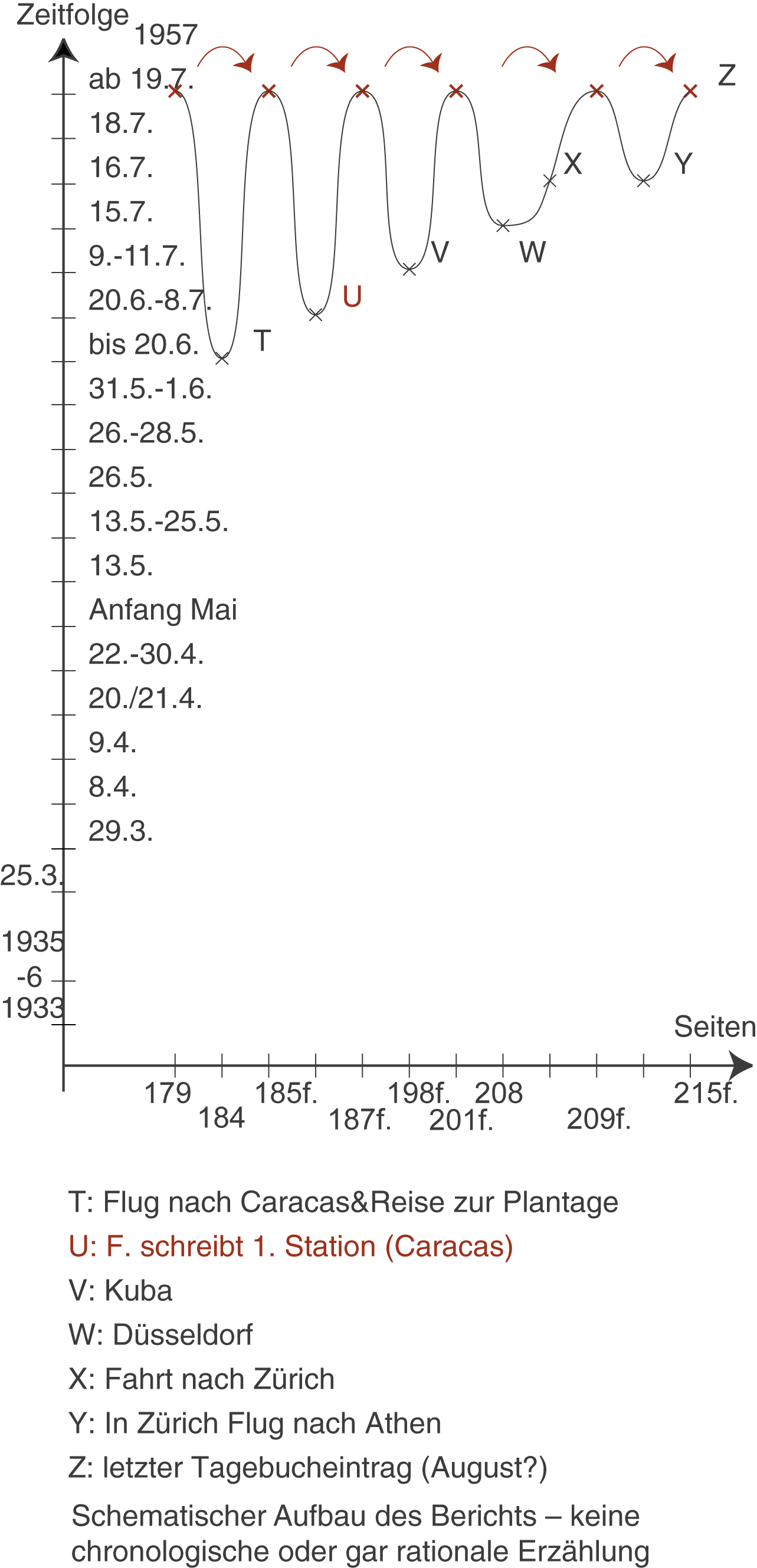

Faber erzählt nicht immer chronologisch, insbesondere nicht nach Sabtehs Tod. Für ihn Unangenehmes verschweigt er lange, um es später nachzureichen. Dies gilt für

Abb. 1: Erzählzeit und erzählte Zeit.

Station zwei weist viele Merkmale des personalen Erzählens auf. Auch schreibt Faber mehr im Präsens und wirkt nachdenklicher, sein Bericht ist für ihn eine Entlastung. Mit fortschreitender Krankheit und dem nahenden Tod kommt er zunehmend zur Einsicht: Er denkt nicht mehr einseitig rationalistisch, sondern lässt immer häufiger Gefühle zu, akzeptiert diese. Dass sich Fabers Denkweise ändert, zeigt sich auch in der Art und Weise des Berichts. Beispielhaft ist hier Fabers Aufenthalt in Düsseldorf: Als er die Filme mit Sabeth sieht, vergisst er seine eigentliche Absicht, die Herren von Hencke-Bosch über Herberts Schicksal aufzuklären. Von starken Gefühlen bewegt, gleitet Fabers Bericht ins Assoziative ab. Die verschiedenen Szenen der Spulen werden wie bei einer Collage aneinandergereiht.

Faber erzählt nicht immer chronologisch, insbesondere nicht nach Sabtehs Tod. Für ihn Unangenehmes verschweigt er lange, um es später nachzureichen. Dies gilt für

Abb. 2: Schematischer Aufbau des Berichts - keine chronologische oder gar rationale Erzählung.

Die Widersprüche zwischen Anspruch des objektiven Berichts (Tatsachen) und Wirklichkeit (subjektive Ich-Perspektive, Sprünge in der Chronologie) weisen den Erzähler als unzuverlässig bzw. unglaubwürdig aus. Darüber hinaus lassen sich weitere Ungereimtheiten aufzählen, die verdeutlichen, dass dem Erzähler nicht ohne Weiteres zu trauen ist:

Abb. 2: Schematischer Aufbau des Berichts - keine chronologische oder gar rationale Erzählung.

Die Widersprüche zwischen Anspruch des objektiven Berichts (Tatsachen) und Wirklichkeit (subjektive Ich-Perspektive, Sprünge in der Chronologie) weisen den Erzähler als unzuverlässig bzw. unglaubwürdig aus. Darüber hinaus lassen sich weitere Ungereimtheiten aufzählen, die verdeutlichen, dass dem Erzähler nicht ohne Weiteres zu trauen ist:

Aus dem unzuverlässigen Bericht folgt, dass der Leser seine eigene Version der Geschichte erst detektivisch rekonstruieren muss. Folglich weiß ein aufmerksamer Leser mehr über das Geschehen als der fiktive Erzähler, der sich oft selbst nicht versteht - selbst wenn er die Ereignisse rückblickend reflektiert. Dadurch entsteht eine Distanz zwischen Faber und dem Leser.

Ein Beispiel für Fabers Nichtwissen um seine eigenen Motive findet sich auf S. 37: So weiß Faber auch im Nachhinein nicht, warum er aus Campeche nicht nach Mexiko City zurückgeflogen ist - wir Leser erkennen freilich, wie er von seinem Unterbewusstsein geleitet wird und wie ihn seine Erinnerungen an Hanna lenken (vgl. auch S. 14 u. S. 36).

Am Ende will Faber in einer Verfügung für den Todesfall den Bericht sogar verbrannt wissen, wie alle schriftlichen Zeugnisse von ihm auch. Damit muss der Untertitel Ein Bericht mit Ironie gelesen werden, denn „es stimmt nichts“ (S. 216). Überhaupt passen zu einem Bericht Wahrscheinlichkeit und Zufall, nicht aber Schicksal. Dass sich in Homo faber die unwahrscheinlichsten Zufälle aber derart schicksalhaft verketten, ist der eigentliche Witz daran.

Abb. 1: Erzählzeit und erzählte Zeit.

Abb. 1: Erzählzeit und erzählte Zeit.

- die Fahrt durch den Regenwald nach Joachims Tod (S. 73-75)

- den Inzest mit Sabeth in Avignon (S. 134f.)

- Sabeths Tod, den er in drei Schüben erzählt - das Wichtigste erwähnt er zuletzt, nämlich ihr Zurückweichen vom nackten Faber und ihren letztlich tödlichen Fall auf den Hinterkopf

Abb. 2: Schematischer Aufbau des Berichts - keine chronologische oder gar rationale Erzählung.

Abb. 2: Schematischer Aufbau des Berichts - keine chronologische oder gar rationale Erzählung.

| Merkmale des unzuverlässigen Erzählers | |

|---|---|

| Logische Unstimmigkeiten, weshalb die Heirat mit Hanna nicht zustande kam | |

| Fabers Sicht: Hannas Schuld

|

Hannas Sicht: Fabers Schuld

|

| Über Sabeths Ähnlichkeit mit Hanna macht Faber unterschiedliche Angaben | |

| jedes junge Mädchen würde ihn an Hanna erinnern

|

Sabeth hat ein „Hanna-Mädchen-Gesicht“, weshalb F. ihr auch den Antrag macht (S. 102)

|

| Fabers Äußerungen passen nicht zu seinem Verhalten | |

| „ich war nicht verliebt“ (2-mal, S. 78)

|

F. beobachtet sie so offensichtlich, dass es Elisabeth bereits unangenehm ist

|

|

Fabers Selbstbild widerspricht seinem wahren Charakter (s. Kap. Walter Faber u. Bildnis- u. Identitätsproblematik )

|

|

Ein Beispiel für Fabers Nichtwissen um seine eigenen Motive findet sich auf S. 37: So weiß Faber auch im Nachhinein nicht, warum er aus Campeche nicht nach Mexiko City zurückgeflogen ist - wir Leser erkennen freilich, wie er von seinem Unterbewusstsein geleitet wird und wie ihn seine Erinnerungen an Hanna lenken (vgl. auch S. 14 u. S. 36).

Am Ende will Faber in einer Verfügung für den Todesfall den Bericht sogar verbrannt wissen, wie alle schriftlichen Zeugnisse von ihm auch. Damit muss der Untertitel Ein Bericht mit Ironie gelesen werden, denn „es stimmt nichts“ (S. 216). Überhaupt passen zu einem Bericht Wahrscheinlichkeit und Zufall, nicht aber Schicksal. Dass sich in Homo faber die unwahrscheinlichsten Zufälle aber derart schicksalhaft verketten, ist der eigentliche Witz daran.