Entstehung und Einordnung

Hier geht's zur Lektüre

Aus: Franz Kafka: Der Prozess, SchulLV, 2021, Karlsruhe.

Zitiergrundlage: Kapitel = Kap., Zeilen = Z.

Der Autor selbst bezeichnete seine Schöpfung als „künstlerisch misslungen“ und zweifellos wäre das Buch der Vernichtung anheim gefallen, wäre nicht Max Brod gewesen. Brod stammte ebenfalls aus Prag, war wie Kafka jüdisch und stammte aus einer gehobenen und kultivierten Bürgerschicht. Die beiden Männer freundeten sich an und so wurde Brod Kafkas Mentor und nicht zuletzt dessen Nachlassverwalter.

Der Autor selbst bezeichnete seine Schöpfung als „künstlerisch misslungen“ und zweifellos wäre das Buch der Vernichtung anheim gefallen, wäre nicht Max Brod gewesen. Brod stammte ebenfalls aus Prag, war wie Kafka jüdisch und stammte aus einer gehobenen und kultivierten Bürgerschicht. Die beiden Männer freundeten sich an und so wurde Brod Kafkas Mentor und nicht zuletzt dessen Nachlassverwalter.

Entstehung und Einordnung

Jemand mußte Josef K. verleumdet haben, denn ohne daß er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet.

Wohl kaum ein anderer Romananfang brennt sich so nachhaltig ins Gedächtnis des Lesers wie der zu Kafkas Prozess;. Wäre es nach seinem Verfasser gegangen, hätte das Werk jedoch erst gar nicht veröffentlicht werden dürfen - Kafka starb 1924 an Tuberkulose und hatte für den Todesfall verfügt, seine unveröffentlichten Texte mitsamt den fragmentarischen Romanen zu verbrennen. Einen Teil seines Werkes hatte Kafka bereits selbst vernichtet. Zum Glück für die Nachwelt war das Romanfragment „Der Proceß“ nicht unter diesen Werken.

Franz Kafka war zeit seines Lebens von starken Selbstzweifeln und Bindungsunfähigkeit geplant. Im Sommer 1914 wurde die Verlobung mit Felice Bauer aufgelöst, was für ihn mit dem Gefühl des Angeklagtseins verbunden war. Die abschließende Aussprache mit Freunden erlebte Kafka als „Gerichtshof“, woraufhin er mit der Abfassung des Romans Der Prozess begann. In die gleiche Zeit fällt auch die Julikrise und der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Kafka lebte in Prag, das zur Donaumonarchie Österreich-Ungarn gehörte, einem Vielvölkerstaat und zentralen Schauplatz des sich entfesselnden Krieges. Insgesamt arbeitete Kafka von August 1914 bis Januar 1915 an seinem Roman, wobei Der Prozess ein Fragment bleiben sollte.

Abb. 1: Franz Kafka, 1923.

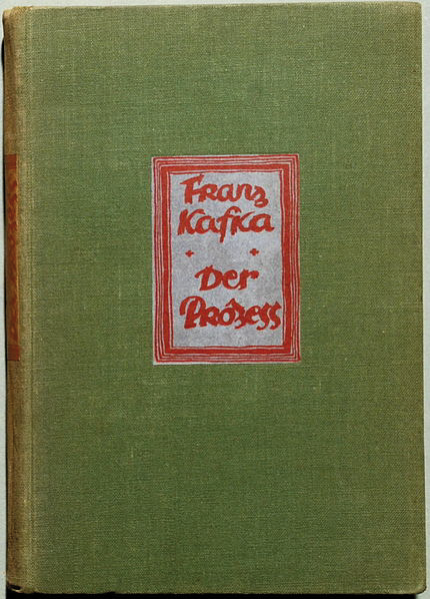

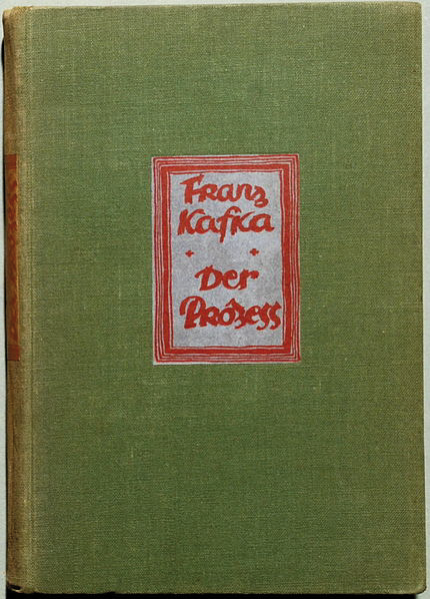

Anders als sein Freund war Brod der Überzeugung, dass es sich bei Dem Prozess um Kafkas „größtes Werk“ handelte, sodass er den Fragment gebliebenen Roman 1925 veröffentlichte, also bereits ein Jahr nach Kafkas Tod. Diese Publikation gegen den ausdrücklichen Willen blieb nicht unumstritten, doch sollte Brod mit seinem Gefühl Recht behalten. In den 1930er-Jahren wurde das Buch in mehrere Sprachen übersetzt und auch im deutschsprachigen Raum fand Kafka nach dem Ende der Naziherrschaft größte Beachtung. Heute zählt Der Prozess zu den wichtigsten Romanen des 20. Jahrhunderts und zweifellos zur Weltliteratur.

Der Prozess und auch Kafkas Werk insgesamt entziehen sich einer eindeutigen Klassifizierung, etwa als expressionistisch oder surrealistisch. Am treffendsten ist wohl die Bezeichnung „kafkaesk“, die je nach Gebrauch scharf oder unscharf ist. Laut Duden bedeutet „kafkaesk“ so viel wie „auf unergründliche Weise unheimlich, bedrohlich“, doch verweist der Begriff bereits auf etwas Eigenes.

So wenig wie wir Kafka und sein Werk einer bestimmten literarischen Strömung zuordnen können, so schwer ist es gleichfalls, dem Prozess einen eindeutigen Sinn zuzuschreiben. So gilt die Aussage des Kaplans über die Türhüteregende auch für den Roman als solchen:

Abb. 2: Erstausgabe von Der Prozess.

Die Schrift ist unveränderlich und die Meinungen sind oft nur ein Ausdruck der Verzweiflung darüber.

Wie wir sehen werden, steht die Türhüterlegende überhaupt in vielerlei Hinsicht sinnbildlich für das Romanganze: Romanwelt und Legende sind rätselhaft und für den Leser undurchdringlich, undurchschaubar. Alles folgt einer eigenwilligen Logik und die Lektüre des Romans lässt den Leser genauso ratlos zurück wie die Türhüterlegende Josef K. nur mehr verunsichert.

Trotz allem können einige Dinge festgehalten werden. Im Proceß tauchen bestimmte Themen und Motive immer wieder auf:

Bildnachweise [nach oben]

- Schuld, Gericht und Strafe, dazu undurchsichtige Behörden, labyrinthische Lebensverhältnisse; ausgeliefert sein an unbekannte, anonyme Mächte

- Sexualität und Triebhaftigkeit

- Macht und Ohnmacht bzw. Einengung durch das Gericht

- Menschliche Grunderfahrungen wie Freiheit, Hoffnung, Angst und Tod

Public Domain.

Kafka_Der_Prozess_1925.jpg - H.-P. Haack, CC BY-SA.