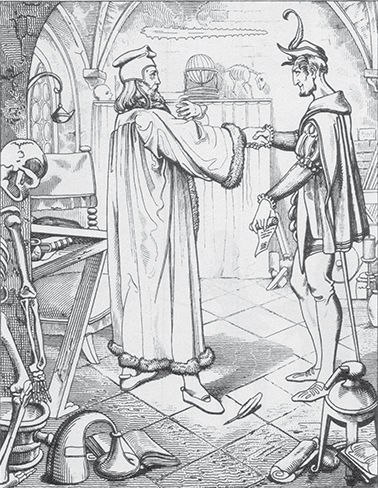

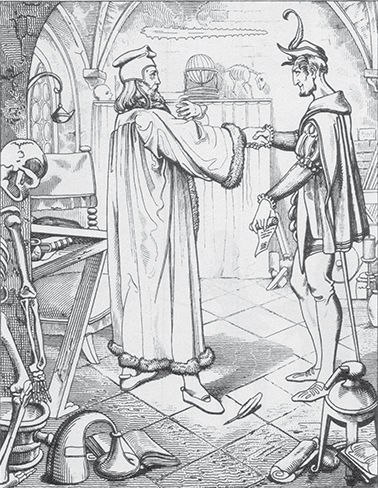

Der Pakt mit dem Teufel

Das sicherlich berühmteste Element des Fauststoffs, ja der Grund, wieso der Fauststoff bis in Goethes Zeit so bekannt war, ist Fausts Pakt mit dem Teufel. Dieser Pakt stellt schon in der Volkssage ein ungewöhnliches Motiv dar - denn Faust ist auch hier kein absolut diabolischer Bösewicht, sondern hauptsächlich ein Mann, der nach geheimem Wissen strebt. Auch in Goethes Faust verschreibt sich der titelgebende Protagonist nicht dem Bösen, sondern versucht, es unter seine Kontrolle zu bringen. Der Pakt könnte von Faust auch zum Guten verwendet werden. Goethe zeichnet hier ein differenziertes Bild vom Bösen und ein unorthodoxes (= dem damaligen von der Kirche vorgeschriebenen Glauben widersprechendes) noch dazu. Mephisto ist zwar ein Teufel, aber kein Mächtiger Widersacher Gottes, wahrscheinlich sogar dessen Diener.

Eine Besonderheit von Goethes Version des Fauststoffs und des Teufelspakts ist zudem die Struktur: Der Pakt zwischen Faust und Mephisto, der an sich eine Wette darstellt, kann nur dadurch entstehen, dass Mephisto und Gott im voraus eine Wette über Faust abgeschlossen haben. Die Wette zwischen Gott und dem Teufel, also Gut und Böse, wenn man so will, führt zur Wette zwischen dem Menschen und dem Teufel, der dessen böse Seite zum Vorschein bringen möchte. Deutlich nutzt Goethe hier die Hiobs-Geschichte aus dem Alten Testament als Inspiration. In der Bibel geht die Wette folgendermaßen: Satan wettet mit Gott darum, dass der fromme Hiob vom Glauben abfällt, wenn er all das verliert, was er besitzt - Güter wie Diener wie Hiobs gesamte Familie. Gott geht auf die Wette ein, da er nicht an Hiobs festem Glauben zweifelt.

Die Wette um Faust ist dem sehr ähnlich. Wo Hiob im Alten Testament vom Herrn sein Knecht genannt wird, ist Faust im Drama ebenfalls der Knecht Gottes. Zwar weiß Faust nichts von seiner Knechtschaft, denn er dient Gott nur „verworren“ (V. 3, Z. 95), doch ist sich Gott sicher, dass Faust sich „des rechten Weges wohl bewusst“ sei (V. 3, Z. 124). Er wettet also mit Mephisto darum, dass dieser Faust nicht auf den Weg des Bösen führen könne. Mephisto ist jedoch siegessicher: „Staub soll er [Faust] fressen, und mit Lust“ (V. 3, Z. 131) - hier weist Mephisto schon auf die Strategie hin, die er verfolgen wird. Sein Ziel ist es, Faust dazu zu bewegen, an bloßer Sinnlichkeit und an bloßem Genuss Freude zu empfinden, sodass er Anstand und Moral vergisst. Das Böse muss also nicht zum Verbrechen führen, sondern kann schon darin bestehen, zügellos seiner Lust nachzugehen.

Mephisto hat nun Glück, genau dann auf Faust zu treffen, als sich dieser in einer Identitätskrise befindet. Faust sieht seine Existenz als so sinnlos an, dass er sogar den Freitod in Betracht zieht. Zu diesem Zeitpunkt ist ihm alles recht, was ihn aus seiner verzweifelten Lage befreit. Da Faust gewissermaßen die Hölle auf Erden erlebt - jedenfalls fühlt er sich so -, hat er keine Angst vor dem Teufel. Tatsächlich ist er so geschickt, eine Wette mit Mephisto einzugehen, mit deren Bedingungen er vollkommen einverstanden ist. Er ist kein unterlegener Verhandlungspartner, sondern stellt Mephisto sogar eine Aufgabe, die dieser unmöglich erfüllen kann.

Im Teufelspakt aus Goethes Version des Fauststoffs vermischen sich, wie auch im Rest des Werks, traditionelle Elemente und Goethes eigene Fantasie. Zuerst schwebt Faust und Mephisto ein Pakt vor, den Mephisto treu einzuhalten gedenkt (vgl. Sz. 4, Z. 296 ff.). Gegenstand des Pakts: Mephisto verpflichtet sich zur Knechtschaft im Diesseits, Faust zu ewiger Knechtschaft im Jenseits.

Doch auch genau in dieser einfach erscheinenden Forderung - Glückseligkeit zu erleben - liegt der Haken für Mephisto, denn das ist der Punkt, an dem sich dieser überschätzt und in Faust irrt. Denn Faust kann nicht mit dem, was Mephisto ihm bietet, komplett zufrieden werden. Der Teufel aus Goethes Faust ist nicht der mächtige Teufel der Volkssage, er ist, wie er selbst sagt, „keiner von den Großen“ (Sz. 5, Z. 136) und Faust ist skeptisch, was ihm ein „armer Teufel“ geben könnte (Sz. 5, Z. 184). Fausts Streben ist in Wahrheit unbestimmt, Mephistos Verlockungen durch die Sinnesfreuden können ihn zwar vor sich selbst erniedrigen und zu einem unmoralischen Egoisten machen, aber nicht zu seiner ersehnten Gemütsruhe führen, denn er empfindet neben der Sehnsucht nach Genuss noch die nach Erkenntnis. Jemand, der wie Faust immer nur vorwärts strebt, kann keine dauerhafte Ruhe empfinden. So wird der traditionell überlieferte Pakt zu einer Wette. Denn Faust ist nicht gewillt, sich Mephisto eher zu verschreiben, als er seine Bedingungen erfüllt sieht. Ein auf einen bestimmten Zeitraum befristeter Pakt wie in der Sage schwebt Faust nicht vor. So muss er Mephisto nur dienen, wenn es diesem gelingt, Faust glücklich zu machen.

Während der Faust der Volkssage also vom Teufel geholt wird, bleibt Faust stets in der überlegenen Rolle des Herrn, dem Mephisto verpflichtet ist zu dienen, da er den Pakt als Wette formuliert. Was zu Fausts moralischem Niedergang führt, ist kein gedankenlos abgeschlossener Vertrag, sondern eine Wette, die der Teufel nicht gewinnen kann. So muss Mephisto auch die Wette mit Gott verlieren: Zwar wird Faust zum unmoralischen Menschen, dem die eigenen Begierden wichtiger sind als die Bedürfnisse anderer und wohnt sogar der Walpurgisnacht bei, doch wird Faust damit niemals wahrhaftig glücklich. Faust verfolgt zwar seine dunklen Triebe, doch bleibt er stets rastlos. Was ihm vom Guten abbringt, bewahrt ihn auch auf lange Sicht davor, dem Bösen zu verfallen.

Bildnachweise [nach oben]

Doch auch genau in dieser einfach erscheinenden Forderung - Glückseligkeit zu erleben - liegt der Haken für Mephisto, denn das ist der Punkt, an dem sich dieser überschätzt und in Faust irrt. Denn Faust kann nicht mit dem, was Mephisto ihm bietet, komplett zufrieden werden. Der Teufel aus Goethes Faust ist nicht der mächtige Teufel der Volkssage, er ist, wie er selbst sagt, „keiner von den Großen“ (Sz. 5, Z. 136) und Faust ist skeptisch, was ihm ein „armer Teufel“ geben könnte (Sz. 5, Z. 184). Fausts Streben ist in Wahrheit unbestimmt, Mephistos Verlockungen durch die Sinnesfreuden können ihn zwar vor sich selbst erniedrigen und zu einem unmoralischen Egoisten machen, aber nicht zu seiner ersehnten Gemütsruhe führen, denn er empfindet neben der Sehnsucht nach Genuss noch die nach Erkenntnis. Jemand, der wie Faust immer nur vorwärts strebt, kann keine dauerhafte Ruhe empfinden. So wird der traditionell überlieferte Pakt zu einer Wette. Denn Faust ist nicht gewillt, sich Mephisto eher zu verschreiben, als er seine Bedingungen erfüllt sieht. Ein auf einen bestimmten Zeitraum befristeter Pakt wie in der Sage schwebt Faust nicht vor. So muss er Mephisto nur dienen, wenn es diesem gelingt, Faust glücklich zu machen.

Während der Faust der Volkssage also vom Teufel geholt wird, bleibt Faust stets in der überlegenen Rolle des Herrn, dem Mephisto verpflichtet ist zu dienen, da er den Pakt als Wette formuliert. Was zu Fausts moralischem Niedergang führt, ist kein gedankenlos abgeschlossener Vertrag, sondern eine Wette, die der Teufel nicht gewinnen kann. So muss Mephisto auch die Wette mit Gott verlieren: Zwar wird Faust zum unmoralischen Menschen, dem die eigenen Begierden wichtiger sind als die Bedürfnisse anderer und wohnt sogar der Walpurgisnacht bei, doch wird Faust damit niemals wahrhaftig glücklich. Faust verfolgt zwar seine dunklen Triebe, doch bleibt er stets rastlos. Was ihm vom Guten abbringt, bewahrt ihn auch auf lange Sicht davor, dem Bösen zu verfallen.

Bildnachweise [nach oben]

Und ab hier formuliert Goethe seine ganz eigene Version des Teufelspakts. Faust erhofft sich vom Pakt nicht die Erlangung des höchsten Wissens, er will glücklich sein und „zum Augenblicke sagen: / Verweile doch! Du bist so schön!“ (Sz. 4, Z. 217 f.). Er stellt Mephisto scheinbar unlösbare Aufgaben - „Zeig mir die Frucht, die fault, eh man sie bricht, / Und Bäume, die sich täglich neu begrünen!“ (Sz. 5, Z. 195 f.) -, um es Mephisto zu erschweren, seinen Teil des Pakts einzuhalten. Dies heißt jedoch nicht, dass Faust Angst vor dem Jenseits und dem Verderben seiner Seele hätte. Wie auch der traditionelle Faust der Volkssage verflucht Goethes Faust die Religion und mit ihr die christlichen Tugenden „Hoffnung“, „Glauben“ und „Geduld“ (Sz. 5, Z. 97, 98). Ein vollkommen glückseliger Moment, der sich ewig anfühlt, ist es für Faust wert, Mephisto im Jenseits ewig dienen zu müssen.

Abb. 1: Faust und Mephisto schließen einen Pakt. Stahlstich von Julius Nisle (ca. 1840).

Public Domain.