Biografie

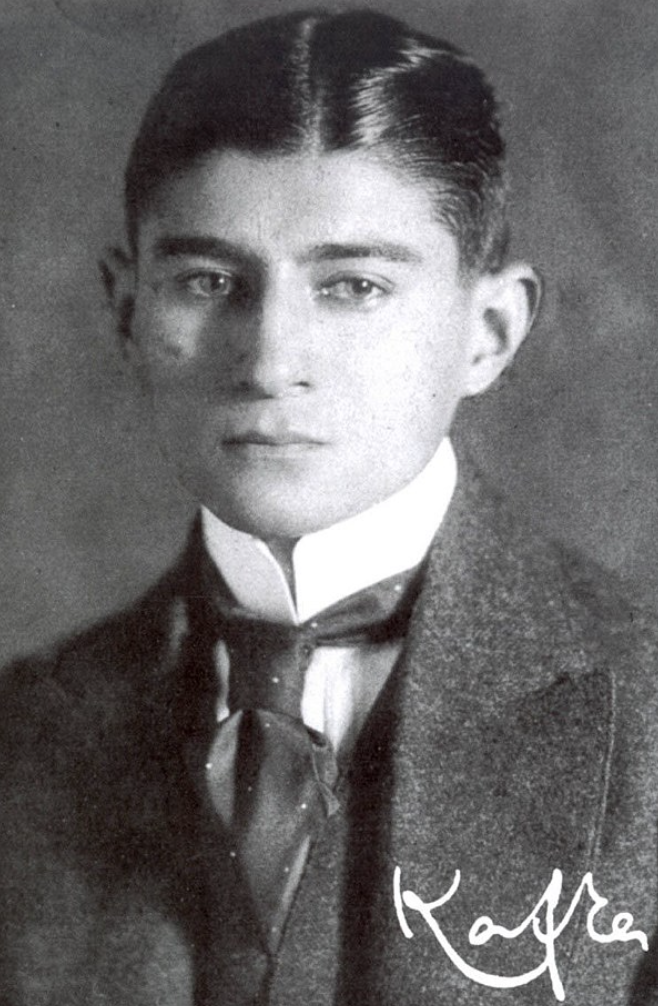

Franz Kafka (* 03.07.1883 - † 03.06.1924)

- Franz Kafka geboren am 3. Juli 1883 in Prag, stammte aus einer deutschsprachigen jüdischen Familie. Seine Eltern, Hermann Kafka und Julie Kafka (geb. Löwy), waren berufstätig und Kafka wurde hauptsächlich vom Dienstpersonal aufgezogen.

- Nach Abschluss seines Abiturs im Jahr 1901 widmete sich Kafka seinem Jurastudium an der Deutschen Universität in Prag, wo er 1906 zum „Doktor der Rechte“ promovierte. Sein Beruf diente ihm jedoch primär zur Finanzierung seines Schreibens.

- Die prägende Vater-Sohn-Beziehung führte zu Kafkas schwachem Selbstbewusstsein, Selbstzweifel und Scham über seinen Körper. Franz Kafka fühlte sich gedemütigt aufgrund der Erfolge seines Vaters, an die er selbst nicht anknüpfen konnte.

- Kafka hatte den Wunsch nach Frau und Familie, da er das Alleinsein nicht ertrug, jedoch stand das im Konflikt mit seinen Bindungsängsten und Versagensängsten als Vater. So bestand die Beziehung zu Felice Bauer auch zu großen Teilen aus Briefwechseln, wohingegen er das Alleinsein mit ihr stets mied. Dieser innere Konflikt führte auch dazu, dass er zwar dreimal verlobt, jedoch nie verheiratet war.

- Kafka verstarb 1924 an Tuberkulose, einen Monat vor seinem 41. Geburtstag. Max Brod und anfangs auch Kafka sahen als Grund für die Erkrankung die Doppelbelastung durch Brotberuf und sein Schreiben, welche sein schwächlicher Körper nicht ausgehalten hatte. Mit Verschlechterung seiner Krankheit hoffte er, dass er nun endlich seinen Beruf aufgeben könne, um sich voll und ganz dem Schreiben zu widmen. Später sah Kafka seine Krankheit aber auch als Strafe für seine nicht gelösten Verlobungskonflikte, was wieder seine von Selbstzweifeln besessene Persönlichkeit aufzeigt.

Zeitliche Einordnung und typische Themen seiner Werke

- Seine literarischen Werke, darunter Die Verwandlung und Der Prozess, reflektieren seine eigenen inneren Konflikte. Sein belastendes Verhältnis zum als übermächtig empfundenen autoritären Vater wird etwa in der Erzählung Die Verwandlung (1915), in der Novelle Das Urteil sowie im Brief an den Vater (1952) reflektiert. Dort wird das Familienoberhaupt als mächtig, stark und zum Teil unterdrückend dargestellt. Kafka versucht den Generationenkonflikt mit seinen Auswirkungen auf das Individuum aufzuzeigen. In Die Verwandlung wird der Sohn zum Ungeziefer, ähnlich den Konflikten in Kafkas eigenen Beziehungen. Der Prozess zeigt die Familie in Form der Gerichtswelt und thematisiert die Bürokratisierung der Gesellschaft, Justizwillkür und das Unheimliche.

- Es geht um die Spannung zwischen Individuum und sozialer Gemeinschaft in Kafkas Werken, genauer, der Entfremdung von anderen und schließlich von sich selbst. In seinem Roman Das Schloss (1926) konstatiert Kafka die Machtlosigkeit des Individuums und die Suche nach Identität. In Schlag ans Hoftor steht das Ausgeliefertsein an anonyme Mächte im Vordergrund der Erzählung. Ein Hungerkünstler (1924) handelt von Selbstverleugnung, Kunst und Leiden sowie künstlerischer Isolation. Kafka selbst schwankte zwischen Einzelgängertum und sozialer Integration, zwischen Bindungsangst und Heiratsplänen. Die aufgelöste Verlobung mit Felice Bauer (im Sommer 1914; in diese Zeit fällt auch die Julikrise und der Ausbruch des Ersten Weltkriegs) war für ihn mit dem Gefühl des Angeklagt-Seins verbunden. Die abschließende Aussprache mit Freunden erlebte Kafka als „Gerichtshof“, woraufhin er mit der Abfassung des Romans Der Prozess begann.

- Einer eindeutigen Klassifizierung als Expressionist oder Surrealist entzieht sich Kafka. Am treffendsten kann jene Welt, die er beschreibt, als kafkaesk beschrieben werden, wobei dieser Begriff bereits auf etwas Eigenes verweist.

- Insgesamt kann man sagen, dass Kafka in seinen Werken abstrakt verschiedene psychische Prozesse verdeutlichte und seiner Leserschaft Einblicke in komplexe menschliche Erfahrungen gewährte. Seine Werke sind geprägt von einer düsteren und klaustrophobischen Atmosphäre.

- Allgemein wird ein Zusammenhang zwischen Kafkas Biografie und der Skepsis gegenüber seinem eigenen Werk bzw. seiner scharfen Kritik daran konstatiert. Der Schriftsteller wurde zeitlebens von schweren Selbstzweifeln geplagt und trug seinem Nachlassverwalter und Freund Max Brod auf, seine unveröffentlichten Texte mitsamt den fragmentarischen Romanen zu vernichten; einen Teil seines Werkes vernichtete Kafka selbst. Kafka hinterließ viele unvollendete Werke und die meisten seiner Veröffentlichungen nach seinem Tod im Jahr 1924. Max Brod widersetzte sich jedoch Kafkas Anweisungen, die meisten seiner Manuskripte zu vernichten und trug somit entscheidend zur Veröffentlichung und Popularisierung von Kafkas Werken nach dem Zweiten Weltkrieg bei.

Form und Sprachstil

- Kafkas Stil zeichnet sich durch Sachlichkeit, Ruhe und Distanziertheit aus. Die klare Sprache wird genutzt, um scheinbar realistische Szenarien zu präsentieren, die in der Innen- und Außenwelt zu einem absurden Ganzen verschmelzen, wodurch die Leser*innen befremdet und irritiert werden. Diese Vermischung von Realität und Fantasie sowie Kafkas sprachlicher Stil tragen dazu bei, eine Atmosphäre der Beklemmung und Unsicherheit zu schaffen.

- Außerdem macht der Autor intensiven Gebrauch von Metaphern und Symbolen. Die physische Transformation des Protagonisten in Die Verwandlung oder das undurchdringliche Bürokratiesystem und die juristische Metaphorik in Der Prozess sind Beispiele für die metaphorische und symbolische Dimension seiner Werke. Der bürokratische Jargon dient im Zusammenhang mit Kafkas präziser, aber oft absurder Sprache dazu, die Kälte und Unpersönlichkeit der bürokratischen Strukturen zu betonen.

- Viele seiner Werke (z. B. Der Schlag ans Hoftor) zeichnen sich durch eine parabolische Struktur aus. Kafka nutzte diese Parabolik, um komplexe philosophische und existenzielle Fragen zu erforschen.

- Hinzu kommt Kafkas spezielle Erzählweise. Sie erfolgt in der dritten Person (z. B. in Die Verwandlung, Das Urteil, Der Process), wobei die durch den Protagonisten reflektierte fiktionale Wirklichkeit dargestellt wird. Scheinbar wird das Geschehen realistisch und nüchtern aus höherer Warte (auktorialer Erzähler) berichtet, doch erfährt der Leser kaum etwas davon, was über die Wahrnehmungswelt und den Wissenshorizont des Protagonisten hinausreicht (personaler Erzähler). Zuverlässige Informationen erhalten wir allein über das Innenleben der Hauptfigur, was die Interpretation und Deutung des tatsächlichen Geschehens in der Außenwelt erschwert. Da sich die Einschätzung von Situationen durch den Protagonisten oftmals als falsch erweist und wir offensichtlich absurde Zustände in nüchtern-sachlicher Manier präsentiert bekommen, können wir uns des Wahrheitsgehalts des Erzählten nie völlig sicher sein. So entsteht für Kafkas Leserschaft ein Paradox: Mit ihrer Tiefe laden die Texte zu einer Deutung ein, verweigern sich aber einer endgültigen Festlegung.

- Kafka neigt ebenfalls dazu, seine Erzählungen ohne klare Auflösung zu beenden. Viele seiner Werke enden mit offenen oder ungelösten Problemen, was zur Atmosphäre der Unsicherheit und Verwirrung beiträgt.

- Obwohl Kafkas Werke oft düster und beklemmend sind, verwenden sie auch Ironie und gelegentlich sogar schwarzen Humor. Diese Elemente tragen dazu bei, die Absurdität und Sinnlosigkeit der von Kafka beschriebenen Welten zu betonen.

- Stil und Erzählweise schaffen das „Kafkaeske“ (Kafkaesk laut Duden: „auf unergründliche Weise bedrohlich“) als undurchschaubare, bedrohliche Lebensrealität, geprägt von einem Gefühl des Ausgeliefertseins und der Suche nach Sinn in einer absurden Welt. Das Kafkaeske enthält Elemente von Ironie und sexuellen Bezügen, etwa sirenenhafte (betörende) Frauen und lüsterne Gerichtsvertreter.

Ausgewählte Werke

Franz Kafka (hier zum Nachweis)

Franz Kafka (hier zum Nachweis)