Biedermeier

Epochenmerkmale

Auf einen Blick- Zeit: 1815-1845

- Geschichtlicher Hintergrund: Während der Biedermeierzeit regelte der Staat das Leben der Bürger autoritär und unterdrückte Opposition. Im Gegensatz zu den Romantikern akzeptierten die Vertreter des Biedermeier die Realität und konzentrierten sich auf ihr persönliches Glück anstatt auf gesellschaftlichen Wandel durch Protest.

- Autoren: Schriftsteller*innen der bürgerlichen Gesellschaft, die sich nach Harmonie und Sicherheit sehnten, wie etwa Eduard Mörike, Franz Grillparzer oder Annette von Droste-Hülshoff.

- Merkmale: Merklicher Einfluss der Romantik-Epoche, gesetzter und ruhiger Atmosphäre, Idylle und Natur, einfache Liedform, regelmäßige Reimschemata.

- Themen: Volks- und Brauchtum, häusliches sowie zurückgezogenes Leben, geregelte Abläufe in der Gesellschaft, Erfüllung und Glück im privaten Raum.

Definition

- Der Begriff „Biedermeier“ stammt ursprünglich aus der Satirezeitschrift „Fliegende Blätter“, in der er erstmals im Jahr 1855 verwendet wurde. Er bezieht sich auf die konservative und eher kleinbürgerliche Lebensweise des Bürgertums während der Zeit des Vormärz in Deutschland.

- Während der Biedermeierzeit, die zeitlich oft mit der Spätromantik zusammenfiel, richteten die Menschen ihren Fokus verstärkt auf das Innere.

- In dieser Epoche regelte der Staat das Leben der Bürger durch Zensur und autoritäre Maßnahmen, wodurch Opposition systematisch unterdrückt wurde.

Allgemein

- Die Vertreter des Biedermeier akzeptierten die bestehende Realität und strebten nach persönlichem Glück anstatt aktiv soziale und politische Veränderungen durch Protest anzustreben. Ihr Streben galt Ruhe, Geborgenheit und Familie, nicht jedoch dem Streben nach individueller Selbstverwirklichung gegen gesellschaftliche Konventionen.

- In der Zeit des Biedermeier waren Autoren dieser Epoche fest in die Gesellschaft eingebunden und betrachteten das Schwimmen gegen den Strom nicht als Weg zum Glück, obwohl sie die politische Realität kritisch sahen. Sie sehnten sich nach nationaler Einheit und Autorinnen strebten zudem nach Geschlechtergleichstellung. Trotzdem erwartete man keine Verbesserung der Situation durch gesellschaftliche Umbrüche, weshalb die Literaten des Biedermeier innerhalb der Normen im privaten Umfeld nach Erfüllung suchten.

- Dementsprechend war die Liebe im Biedermeier auch privates Glück und gewissermaßen ein festes Fundament im Leben des Liebenden.

- Die Liebe soll ihn trösten, ihn halten und erfüllen - keine stürmische, selbstzerstörerische Liebe, sondern eine Liebe in der bürgerlichen, häuslichen Umgebung, die dem lyrischen Ich einen Sinn verleiht in einer von Normen streng strukturierten Gesellschaft.

- Oft wird die Liebe mit der Religion verbunden - beide sind Wege, auf denen das Individuum im persönlichen Umfeld zu Glück und Selbstverwirklichung gelangen kann.

- Für die weitgehende Beschränkung auf die Innerlichkeit wird der Biedermeier oft kritisiert. Er betont jedoch den Halt, den die Liebe im Leben geben kann und betont deren sinnstiftende Rolle.

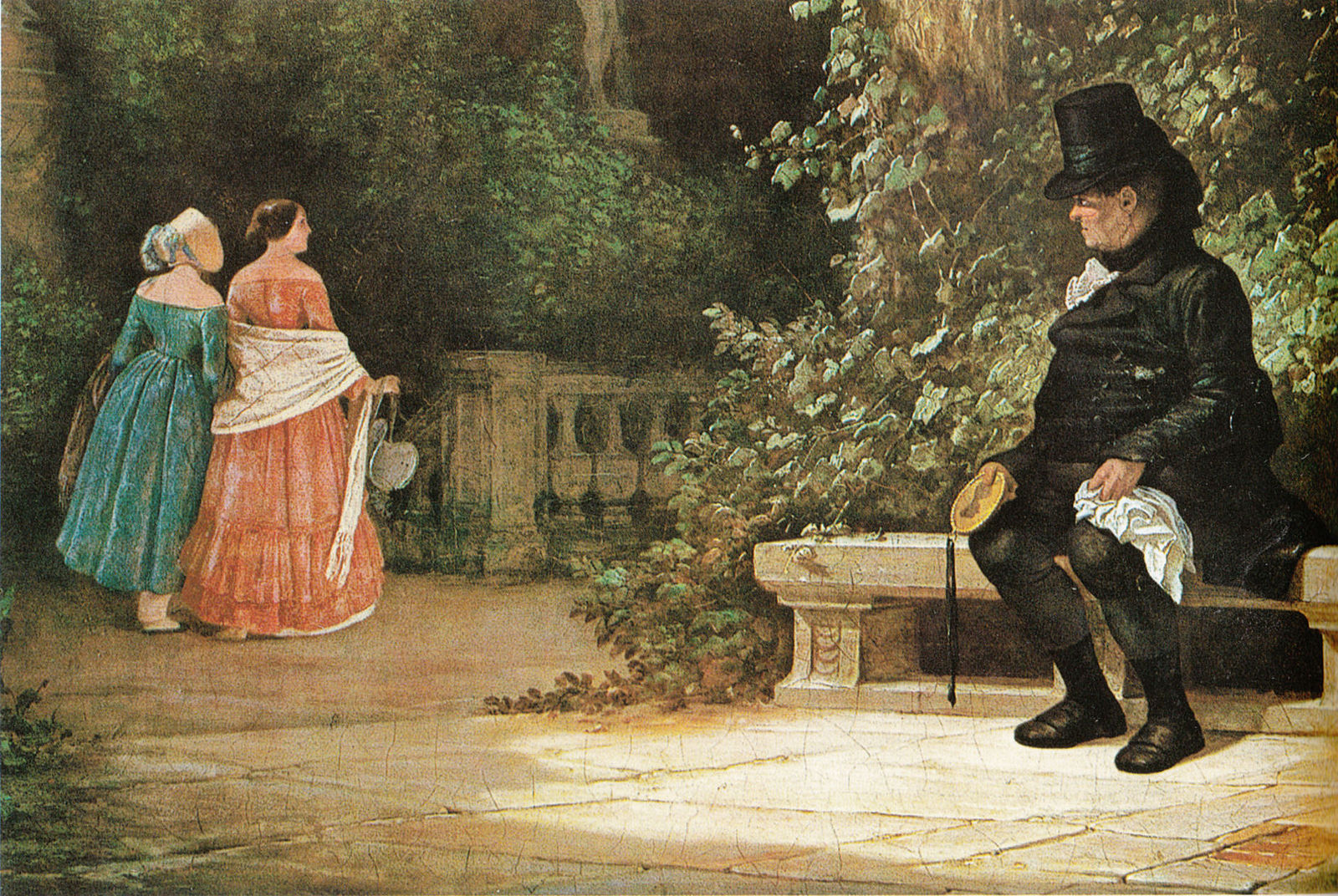

Carl Spitzweg: Der Witwer (1844) (hier zum Nachweis)

Carl Spitzweg: Der Witwer (1844) (hier zum Nachweis)

Sprache und Form

- Der Biedermeier zeigt sich noch stark von der Romantik beeinflusst: Der schwelgerische, ruhige Ton wurde übernommen, die Natur fand, wenn auch meist als Idylle und nicht als mysteriös-zauberhafte Umgebung, einen festen Platz in der Lyrik.

- Da der Biedermeier vor allem eine Epoche des Bürgertums war, erfreute sich vor allem die einfache, melodiöse Liedform großer Beliebtheit.

- Der Wunsch der Autoren nach Harmonie, Glück und Geborgenheit zeigt sich an der Beachtung der Regelmäßigkeit von Metrum und Reim.

Beispiel für die Liebeslyrik des Biedermeier

An die Geliebte Eduard Mörike

1

Wenn ich, von deinem Anschaun tief gestillt,

2

Mich stumm an deinem heilgen Wert vergnüge,

3

Dann hör ich recht die leisen Atemzüge

4

Des Engels, welcher sich in dir verhüllt.

5

Und ein erstaunt, ein fragend Lächeln quillt

6

Auf meinem Mund, ob mich kein Traum betrüge,

7

Daß nun in dir, zu ewiger Genüge,

8

Mein kühnster Wunsch, mein einzger, sich erfüllt?

9

Von Tiefe dann zu Tiefen stürzt mein Sinn,

10

Ich höre aus der Gottheit nächtger Ferne

11

Die Quellen des Geschicks melodisch rauschen.

12

Betäubt kehr ich den Blick nach oben hin,

13

Zum Himmel auf - da lächeln alle Sterne;

14

Ich kniee, ihrem Lichtgesang zu lauschen.

- Liebe bedeutet für das lyrische Ich aus Eduard Mörikes Sonett Harmonie und Einssein mit der Welt – hier zeigen sich die Einflüsse der Romantik. Trotz der Erfahrung des Göttlichen ist der Ton ruhig, das lyrische Ich ist passiv und andächtig, nimmt die Eindrücke in sich auf, statt sie zu suchen.

- Der Eindruck von Ruhe wird noch verstärkt durch das Vokabular: Das lyrische Ich wird „gestillt“ (Z. 1), die Geliebte atmet „leise“ (Z. 3), die „nächtge Ferne“ (Z. 10) ist hier nicht geheimnisvoll, sondern ebenfalls ruhig.