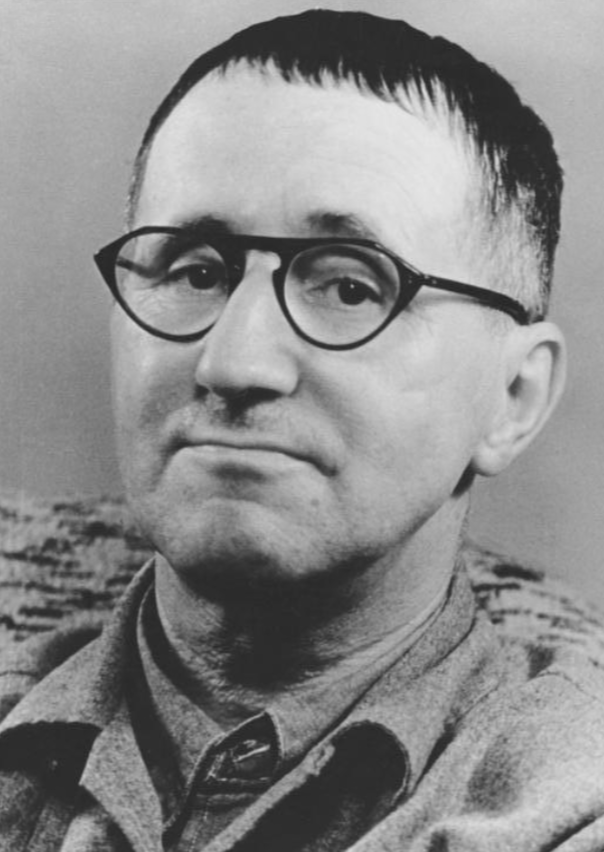

Bertolt Brecht

Biografie

Bertolt Brecht (* 10.02.1898 - † 14.08.1956)

Kindheit, Jugend und frühes Erwachsenenalter

- Am 10. Februar 1898 wurde Bertolt (Eugen Berthold Friedrich) Brecht in Augsburg geboren. Sein Vater Berthold Friedrich Brecht war Direktor der Papierfabrik Haindl. Seine Mutter Sophie Brecht, geborene Brezing, stammte aus einer wohlhabenden Beamtenfamilie. Gemeinsam mit seinem kleinen Bruder Walter und zwei Hausmädchen wuchs Brecht in zwei Wohnungen der Papierfabrik in der Augsburger Klaucke-Vorstadt auf. Früh zeigte sich seine Neigung zur Literatur, die er während seiner Schulzeit und seinem Studium vertiefte.

- Nach dem Besuch eines Realgymnasiums und einem Kriegs-Notabitur studierte er Medizin und Philosophie in München, wobei er seinen Schwerpunkt auf die Philosophie und Theaterkunst legte. Von 1918 - 1919 wurde er zum Militärdienst verpflichtet.

- Ab 1920 begann Brecht seine Karriere als Schriftsteller, Regisseur, Dichter und Musiker. 1921 begannen die Aufführungen seiner Stücke und Brecht veröffentlichte Texte und Gedichte.

- Brecht war zweimal verheiratet, zuerst mit Marianne Zoff, danach mit Helene Weigel. Insgesamt zeugte Brecht 4 Kinder von 3 verschiedenen Frauen.

- Bertolt Brecht arbeitete am Deutschen Theater in Berlin und entwickelte sich zunehmend zum Kommunisten. Der Erfolg seiner Dreigroschenoper markierte einen Höhepunkt in seiner Karriere. In den folgenden Jahren schrieb er politisch engagierte Stücke und widmete sich auch anderen literarischen Formen.

- Während der Zeit des Nationalsozialismus erlebte Brecht Verbote seiner Werke und den Entzug der deutschen Staatsbürgerschaft.

- Er verließ Deutschland und lebte im Exil in verschiedenen Ländern, darunter USA, Dänemark und Schweden. Insbesondere in den USA hatte er Schwierigkeiten, sich zu etablieren und wurde als feindlicher Ausländer registriert.

- Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte er nach Deutschland zurück und ließ sich mit seiner Familie in der DDR nieder. Dort setzte er seine künstlerische Arbeit fort und engagierte sich aktiv im Kulturbetrieb.

- Das Berliner Ensemble wurde gegründet und Mutter Courage und ihre Kinder feierte 1949 Premiere. Brecht erhielt internationale Anerkennung, darunter den Stalin-Friedenspreis.

- Am 14. August 1956 verstarb Bertolt Brecht im Alter von 58 Jahren an den Folgen seiner Herzkrankheit in Ost-Berlin.

Zeitliche Einordnung und typische Themen seiner Werke

- Bertolt Brecht lässt sich in die Zeit der Weimarer Republik, des Nationalsozialismus und der Nachkriegszeit einordnen. Seine Werke sind stark vom Zeitgeschehen beeinflusst, insbesondere von den politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen in Deutschland und beinhalten eine direkte Reaktion auf die politischen Ereignisse seiner Zeit. Er wollte soziale Ungerechtigkeiten aufdecken und das Bewusstsein für gesellschaftliche Probleme schärfen.

- Brecht selbst war ein entschiedener Gegner des Nationalsozialismus, was dazu führte, dass er auf der Schwarzen Liste stand und seine Werke verboten wurden. Über zweitausend Werke konnten trotz der Bücherverbrennung und der Verbote noch gesammelt und archiviert werden, darunter auch seine Werke Aufstieg und Fall der Stadt Mahagonny, die Dreigroschenoper, Leben des Galilei, Mutter Courage und ihre Kinder, Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui und Der gute Mensch von Sezuan. Die Zeit im Exil und seine kritische Haltung gegenüber den politischen Entwicklungen seiner Zeit beeinflussten nicht nur den Inhalt seiner Werke, sondern auch ihre Aufführungen und Rezeption.

- Der Autor behandelt in seinen Werken eine Vielzahl von Themen, die oft eine kritische Auseinandersetzung mit politischen, gesellschaftlichen, sozialen und moralischen Fragen widerspiegeln. Typische Themen in seinen Werken sind soziale Ungerechtigkeit, Machtstrukturen, politische Korruption und das Verhältnis zwischen Wissenschaft und Gesellschaft.

Form und Sprachstil

- Brecht nutzte seine Werke als Mittel zur politischen Kritik, weshalb sein Schreibstil insgesamt stark von seiner politischen Überzeugung geprägt ist, die sich gegen den Nationalsozialismus und für sozialistische Ideale richtete.

- Der Autor vermied bewusst komplexe, schwer verständliche Ausdrucksweisen und bevorzugte eine klare, prägnante Sprache. Brechts Gedichte sind kühl, erschreckend und wenig geschmückt mit Gefühlen. Sein Ziel war es, die Botschaften seiner Stücke für ein breites Publikum zugänglich zu machen.

- Brecht schuf nicht nur das epische Theater, sondern auch den Begriff Misuk, eine Wortneuschöpfung, die sich von Musik ableitet. Misuk sollte jedoch nicht einfach nur als emotionales Element dienen, wie es in traditionellen Theaterformen der Fall war. Vielmehr beabsichtigte Brecht, Musik als ein Instrument einzusetzen, das die rationalen und distanzierten Aspekte seines epischen Theaters unterstützt. Anstatt die Zuschauer*innen in emotionale Empfindungen zu versetzen, sollte die Misuk dazu dienen, ihre intellektuelle Beteiligung zu fördern und eine kritische Haltung gegenüber den dargestellten Themen zu entwickeln.

- Viele seiner Werke haben einen starken pädagogischen oder lehrhaften Charakter. In den 1920-er Jahren erschuf er das epische Theater und hat damit die Literatur und das Theater nachhaltig geprägt. Das epische Theater entscheidet sich vom dramatischen Theater durch erzählerische Elemente. Im Gegensatz zur üblichen Illusion einer in sich geschlossenen dramatischen Welt wird diese hier bewusst durchbrochen, um eine emotionale Identifikation der Zuschauer*innen mit den Figuren zu verhindern und stattdessen eine kritische Distanz zu schaffen. Der Autor wollte nicht nur unterhalten, sondern auch zum Nachdenken und Hinterfragen anregen. Die Dreigroschenoper zählt als eines der ersten Stücke zum epischen Theater.

Ausgewählte Werke

- Opern

- Dramen

- Gedichtsammlungen