Aufgabe 3 – Mitochondrien, Zellatmung

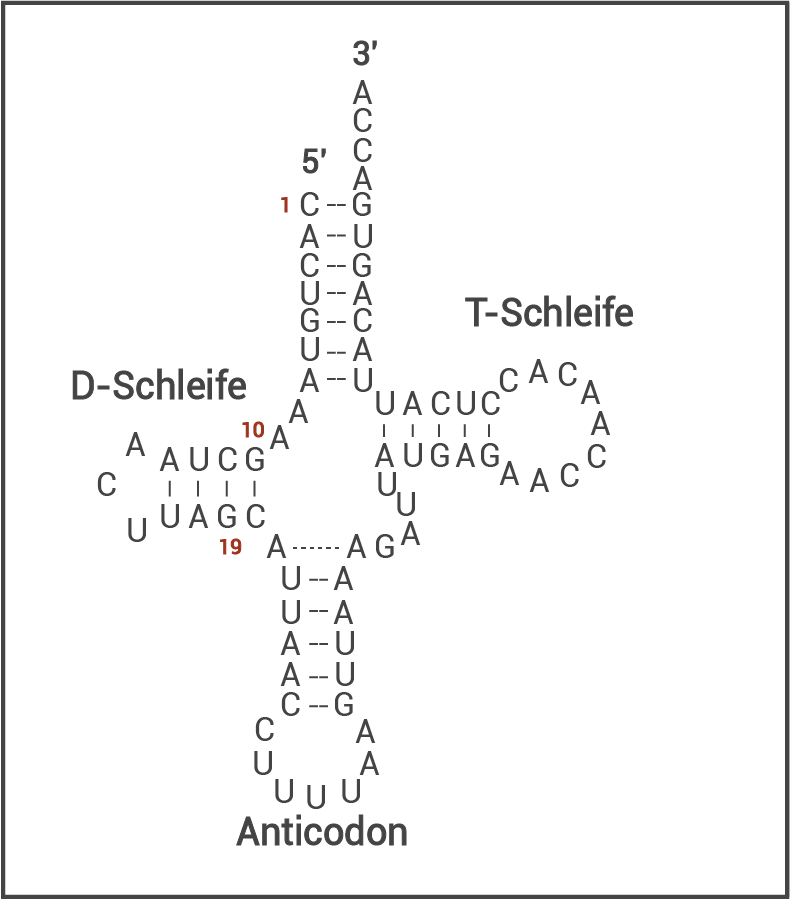

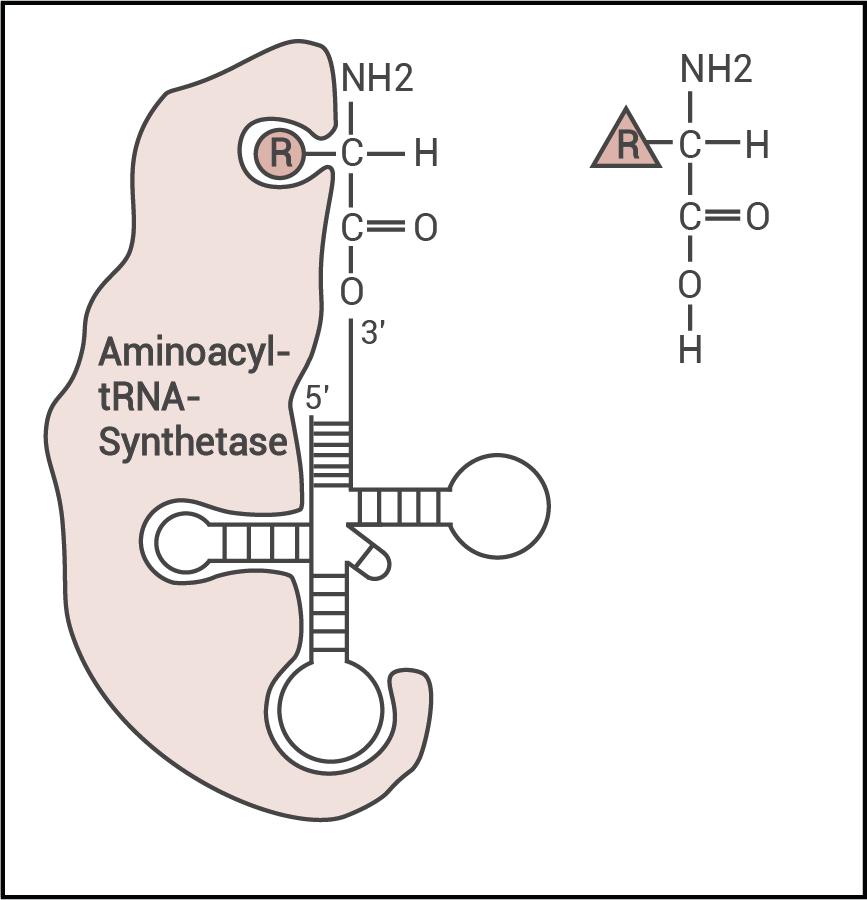

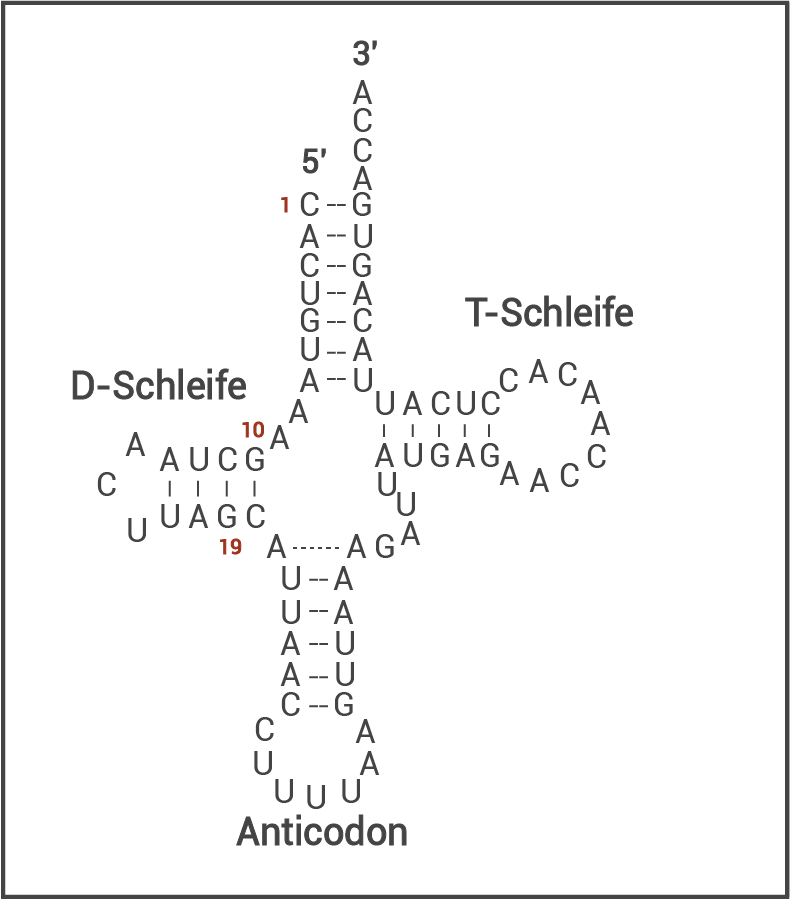

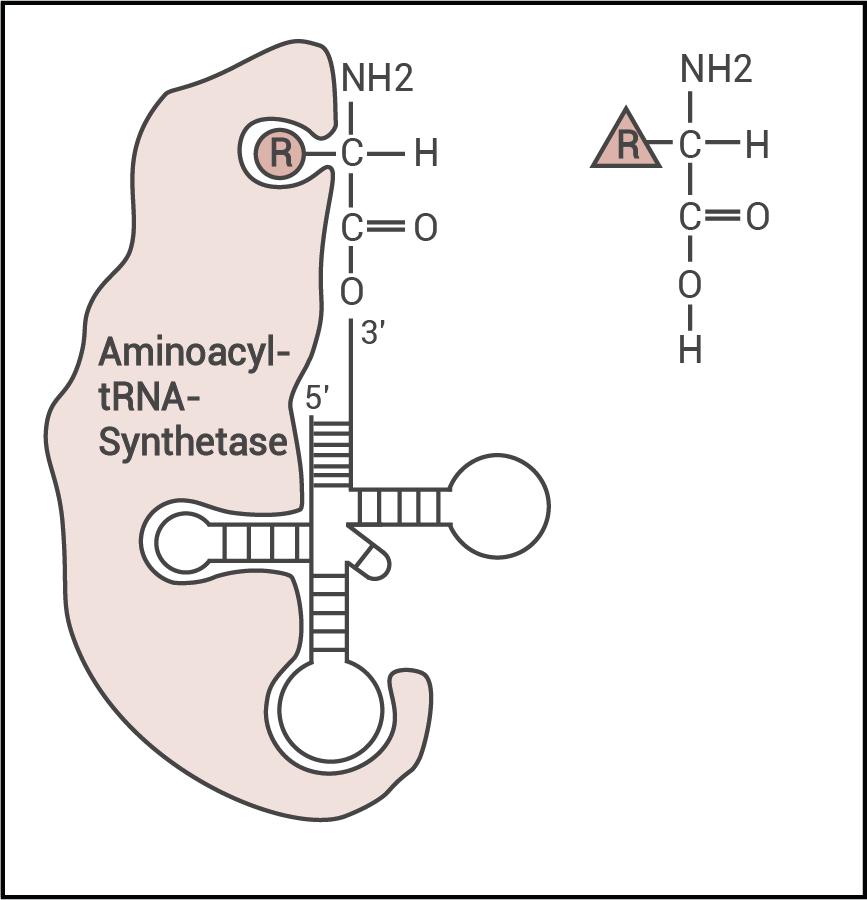

Mitochondrien und Chloroplasten verfügen über ein eigenes Genom und eigene Ribosomen. Beim mitochondrialen Genom handelt es sich um ein ringförmiges DNA-Molekül aus etwa 16000 Basenpaaren. Es codiert für 13 Proteine der Zellatmung sowie für mitochondriale RNA-Moleküle (z. B. tRNA). Dadurch ist das Organell genetisch nicht völlig vom Zellkern abhängig und kann selbstständig Proteinbiosynthese betreiben. Abbildung 1a zeigt den Aufbau eines mitochondrialen tRNA-Moleküls, Abbildung 1b die Bindung einer Aminosäure an diese tRNA durch das Enzym Aminoacyl-tRNA-Synthetase.

Abb. 1a: Struktur eines mitochondrialen tRNA-Moleküls

Abb. 1b: Verknüpfung der tRNA aus Abbildung 1a mit einer Aminosäure durch das Enzym Aminoacyl-tRNA-Synthetase sowie eine andere, freie Aminosäure

1.1

Formuliere die Reaktionsgleichung der Zellatmung in Summenformeln. Erkläre am Beispiel der Mitochondrien die Bedeutung der Kompartimentierung sowie der Oberflächenvergrößerung.

3 VP

1.2

Erläutere mithilfe der Abbildungen 1a und 1b wie im Prozess der Proteinbiosynthese eine eindeutige Übersetzung einer mRNA-Sequenz in die entsprechende Aminosäuresequenz sichergestellt wird. Bestimme mithilfe der Code-Sonne (siehe Anlage) die Aminosäure, mit welcher die tRNA in Abbildung 1a beladen wird.

Seit einigen Jahren geraten Krankheiten, die auf einer Fehlfunktion der Mitochondrien beruhen, verstärkt in den Fokus der Wissenschaft. Solche Erkrankungen nennt man Mitochondriopathien. Die Ursache einiger Mitochondriopathien sind Mutationen in mitochondrialen Genen, die für tRNA-Moleküle codieren. Zum Beispiel führt eine häufig auftretende Mutation bei der in Abbildung 1a dargestellten tRNA zum Austausch der Base G durch die Base A an Position 19. Sofern diese Mutation vererbt wurde, können bereits im Kindes- und Jugendalter Symptome, wie zum Beispiel fortschreitende Muskelschwäche und eine verzögerte körperliche und geistige Entwicklung, auftreten.

4 VP

2.1

Formuliere unter Verwendung der Abbildungen 1a und 1b eine Hypothese zur molekularen Wirkung der im Vortext beschriebenen Mutation und erläutere, welche Auswirkung diese Mutation auf die Bildung eines mitochondrialen Proteins haben könnte.

3 VP

2.2

Erläutere den Zusammenhang zwischen der Mutation, der Funktion des Organells und den im Text beschriebenen Symptomen.

Eine von Mitochondriopathie betroffene Frau brachte in Mexiko im April 2016 einen gesunden Jungen zur Welt, der mithilfe eines neuen Verfahrens der künstlichen Befruchtung gezeugt wurde, der „Three-parent in vitro fertilization". Abbildung 2 zeigt dieses Verfahren.

3 VP

Abb. 2: Verfahren der „Three-parent in vitro fertilization" (vereinfacht)

3.1

Beschreibe den Ablauf dieser Methode. Begründe, weshalb von erblicher Mitochondriopathie betroffene Frauen mit dieser Methode gesunde Kinder zur Welt bringen können.

4 VP

3.2

In Deutschland ist das Verfahren bisher verboten. Nenne drei Probleme, die sich bei einer Zulassung ergeben könnten und gib jeweils eine kurze Begründung.

3 VP

20 VP

1.1

Formulierung der Reaktionsgleichung:

Erklärung der Bedeutung:

Erklärung der Bedeutung:

- Kompartimentierung: Damit sich die Reaktionsabläufe nicht gegenseitig stören, werden getrennte Reaktionsräume geschaffen. Die Zellatmung erfolgt in mehreren Teilschritten (z.B. Citratzyklus) mit unterschiedlichen Enzymausstattungen. Die membranbegrenzten Teilräume gewährleisten also die Trennung (z.B. Matrix).

- Oberflächenvergrößerung: Die Zellatmung läuft an der inneren Membran an membrangebundenen Atmungsenzymen ab und durch Faltung erfolgt eine Vergrößerung der Membran. Es können folglich mehr Enzymmoleküle integriert werden, weshalb viele Reaktionen gleichzeitig ablaufen können. Das führt zu einer effektiveren Zellatmung.

Oder: Durch die vergrößerte Oberfläche kann ein schnellerer Stoffaustausch zwischen den Kompartimenten erfolgen.

1.2

Erläuterung der eindeutigen Übersetzung der mRNA-Sequenz in eine bestimmte Aminosäuresequenz :

- Die mRNA-Tripletts (Codone) werden durch die komplementären tRNA-Tripletts (Anticodone) spezifisch erkannt und es erfolgt der Einbau der codierten Aminosäure in die Polypeptidkette im Ribosom.

- Die Aminoacyl-tRNA-Synthetasen (spezifisch) beladen die jeweilige tRNA mit "ihrer" Aminosäure. Abb. 1a und b demonstrieren die korrekte Beladung, dabei hat das dargestellte Enzym eine "doppelte" Spezifität. Es hat also ein "Schloss", in das nur ein bestimmter Aminosäurerest passt und gleichzeitig eine spezifische Mulde für das passende Anticodon der tRNA. Außerdem eine D-Schleife die ein Teil dieses Schlüssel-Schloss-Prinzips sein könnte. Es wird sichergestellt, dass diese eine Synthetase die tRNA mit dem Anticodon UUU nur mit der korrekten Aminosäure (hier: Lysin) beladen kann.

Anticodon:

Codon:

Aminosäure:

Codon:

Aminosäure:

UUU

AAA

Lysin

AAA

Lysin

2.1

Formulierung einer Hypothese:

Die Basenpaarung G-C wird infolge der Mutation aufgelöst, wodurch die Raumstruktur der D-Schleife verändert wird. Daraufhin passt die Synthetase nicht mehr, das tRNA-Molekül kann nicht mehr mit Lysin beladen werden und Lysin kann nicht mehr zum Ribosom transportiert werden. Oder: Die D-Schleife ist so verändert, dass sie in eine andere Synthetase passt und es erfolgt eine "Fehlbeladung" mit einer anderen Aminosäure. Erläuterung der möglichen Auswirkung:

Die Proteinbiosynthese im Mitochondrium wird gestört, woraus veränderte Proteineigenschaften resultieren können oder das Protein seine Funktionen aufgrund einer anderen Aminosäuresequenz verliert. Oder: Durch den Lysinmangel wird die Proteinbiosynthese abgebrochen.

Die Basenpaarung G-C wird infolge der Mutation aufgelöst, wodurch die Raumstruktur der D-Schleife verändert wird. Daraufhin passt die Synthetase nicht mehr, das tRNA-Molekül kann nicht mehr mit Lysin beladen werden und Lysin kann nicht mehr zum Ribosom transportiert werden. Oder: Die D-Schleife ist so verändert, dass sie in eine andere Synthetase passt und es erfolgt eine "Fehlbeladung" mit einer anderen Aminosäure. Erläuterung der möglichen Auswirkung:

Die Proteinbiosynthese im Mitochondrium wird gestört, woraus veränderte Proteineigenschaften resultieren können oder das Protein seine Funktionen aufgrund einer anderen Aminosäuresequenz verliert. Oder: Durch den Lysinmangel wird die Proteinbiosynthese abgebrochen.

2.2

Erläuterung der Zusammenhänge:

Für die Zellatmung wichtige Proteine werden infolge der Mutation beeinträchtig sein oder fehlen, wodurch die Mitochondrien zu wenig ATP produzieren werden. Für energiereiche Stoffwechselvorgänge wird demnach nicht mehr ausreichend Energie bereitgestellt. Betroffen sind vor allem Wachstumsvorgänge und die Versorgung energiebedürftiger Organe (Gehirn und Muskeln) und betroffene Kinder können daher eine Muskelschwäche oder verzögerte Entwicklung aufweisen.

Für die Zellatmung wichtige Proteine werden infolge der Mutation beeinträchtig sein oder fehlen, wodurch die Mitochondrien zu wenig ATP produzieren werden. Für energiereiche Stoffwechselvorgänge wird demnach nicht mehr ausreichend Energie bereitgestellt. Betroffen sind vor allem Wachstumsvorgänge und die Versorgung energiebedürftiger Organe (Gehirn und Muskeln) und betroffene Kinder können daher eine Muskelschwäche oder verzögerte Entwicklung aufweisen.

3.1

Beschreibung des Ablaufs:

Vom Spermium des Vaters stammen keine Mitochondrien. Das Kind besitzt also nur Mitochondrien aus der Eizelle der Mutter 2.

Eine Weitervererbung der Krankheit ist daher auch nicht möglich.

- Der von Mitochondriopathie betroffenen Mutter 1 (Kernspenderin) wird der Zellkern aus der Eizelle entommen

Die Eizelle wird verworfen.

- Der nicht betroffenen Mutter 2 (Eizellenspenderin) wird ebenfalls der Zellkern aus der Eizelle entnommen

Der Zellkern wird verworfen.

- Der intakte Zellkern der Mutter 1 wird in die Spender-Eizelle mit den intakten Mitochondrien injiziert.

- Es erfolgt die in vitro Befruchtung der Spender-Eizelle mit den Spermien des Vaters.

- Die befruchtete Eizelle (Zygote) teilt sich zu einem mehrzelligen Kern. Daraufhin wird sie in die Gebärmutter der Mutter 1 implantiert.

Vom Spermium des Vaters stammen keine Mitochondrien. Das Kind besitzt also nur Mitochondrien aus der Eizelle der Mutter 2.

Eine Weitervererbung der Krankheit ist daher auch nicht möglich.

3.2

Nennung und Begründung von Problemen der Methode (drei erforderlich):

Medizinische Risiken:

- Mögliche Nebenwirkungen durch die Hormonbehandlung

- Misserfolg der Behandlung

- Rechte, Pflichten und Risiken der Eizellspenderin (Mutter 2) müssen in Bezug auf Komplikationen, Haftung und Erziehung geklärt werden

- Fremde Mitchondriengene werden vererbt, deswegen Vereinbarkeit der Methode mit der Keimbahntherapie (in Deutschland verboten)

- Festgelegte Kriterien für Eizellspenderinnen zur Vermeidung von Einzelhandel aus wirtschaftlichen Gründen

- Identitätsprobleme des Kindes möglich (zwei Mütter)

- Bezug der Eizellspenderin zum Kind (Anonymität)

- Auf Eltern mit behinderten Kindern wird Druck ausgeübt

- Übernahme der Behandlungskosten