Aufgabe 2 – Molekularbiologie

Immer mehr Menschen in Deutschland leiden an Gicht. Gicht ist eine Stoffwechselstörung, deren Ursachen nicht nur in einer erblichen Veranlagung, sondern auch in der Ernährung zu suchen sind. Bei dieser Erkrankung kommt es infolge einer zu hohen Harnsäurekonzentration im Blut zu Ablagerungen von Harnsäurekristallen in Gelenken und dadurch zu schmerzhaften Entzündungen (siehe Abb. 1). Harnsäure entsteht im Körper durch den Abbau von Purin-Verbindungen, die z. B. in der DNA enthalten sind.

Abb. 1: Gelenkentzündung

1.1

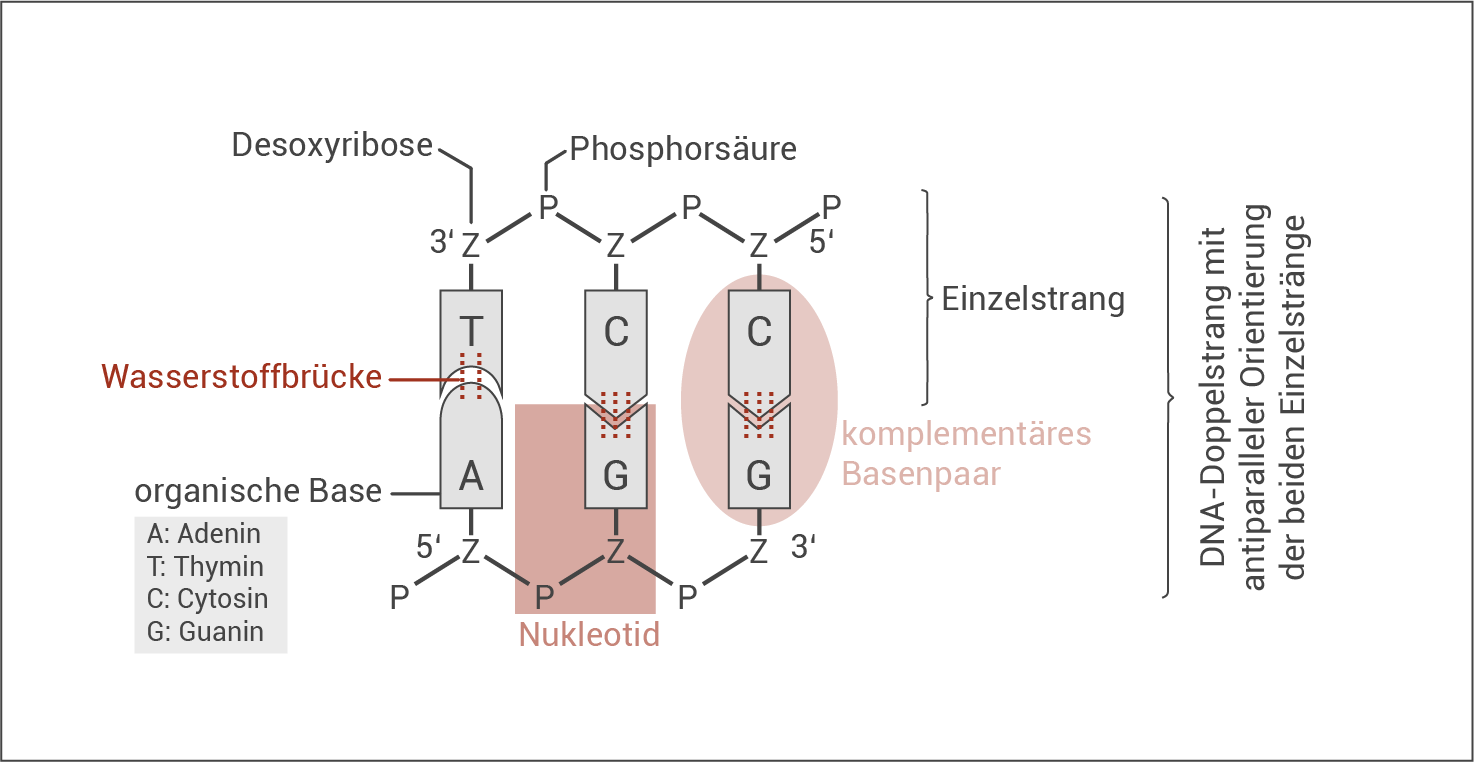

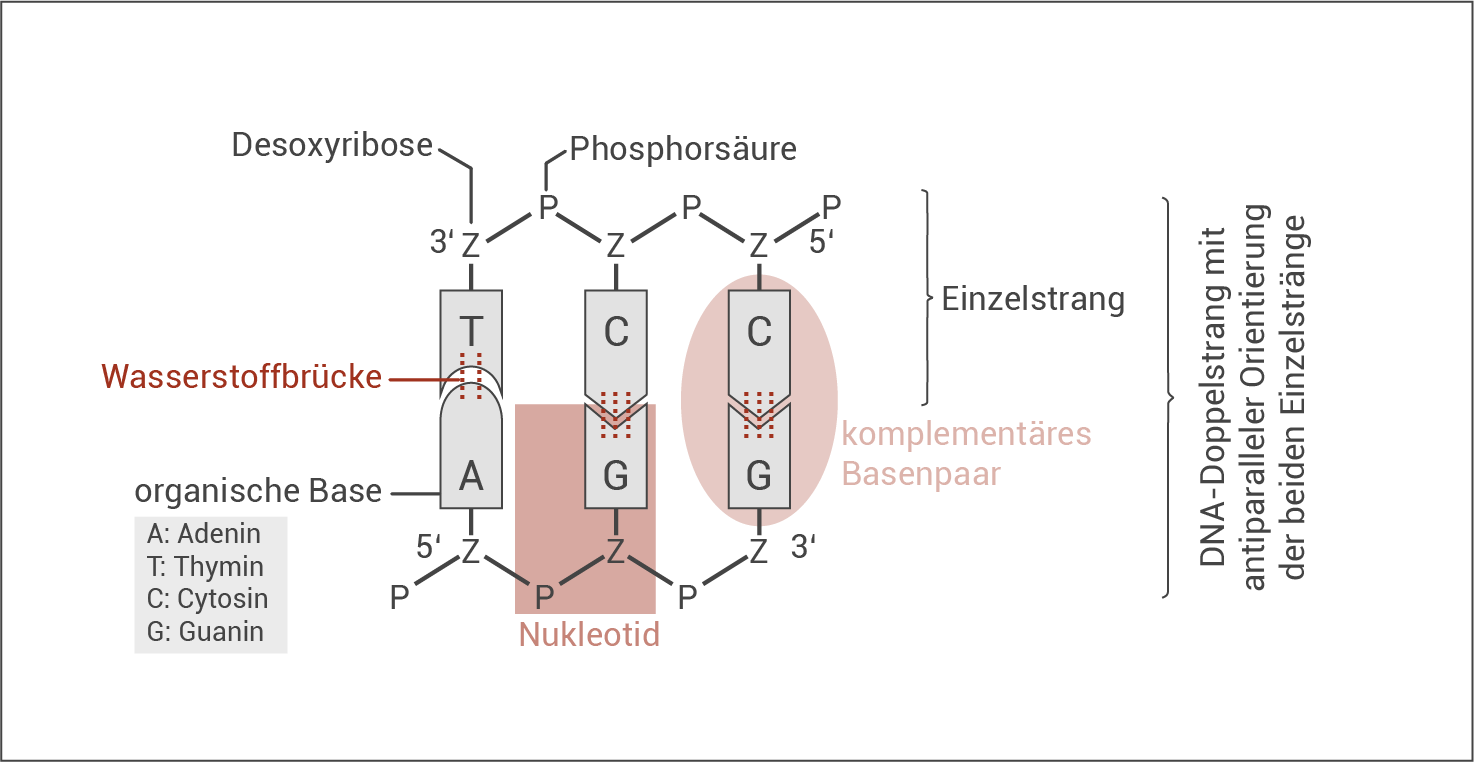

Fertige eine beschriftete Schemazeichnung eines DNA-Moleküls an, welches die verschiedenen Nukleotide beinhaltet (Größe ca. ½ Seite). Kennzeichne ein Nukleotid sowie die 3'- und die 5'-Enden des Moleküls.

3 VP

1.2

Begründe auf der Grundlage von Tabelle 1 und Abbildung 2 den Zusammenhang zwischen den Ernährungsgewohnheiten in Deutschland und der Zunahme der an Gichtsymptomen leidenden Personen. Gib zwei Ernährungsempfehlungen für Gichtpatienten.

3 VP

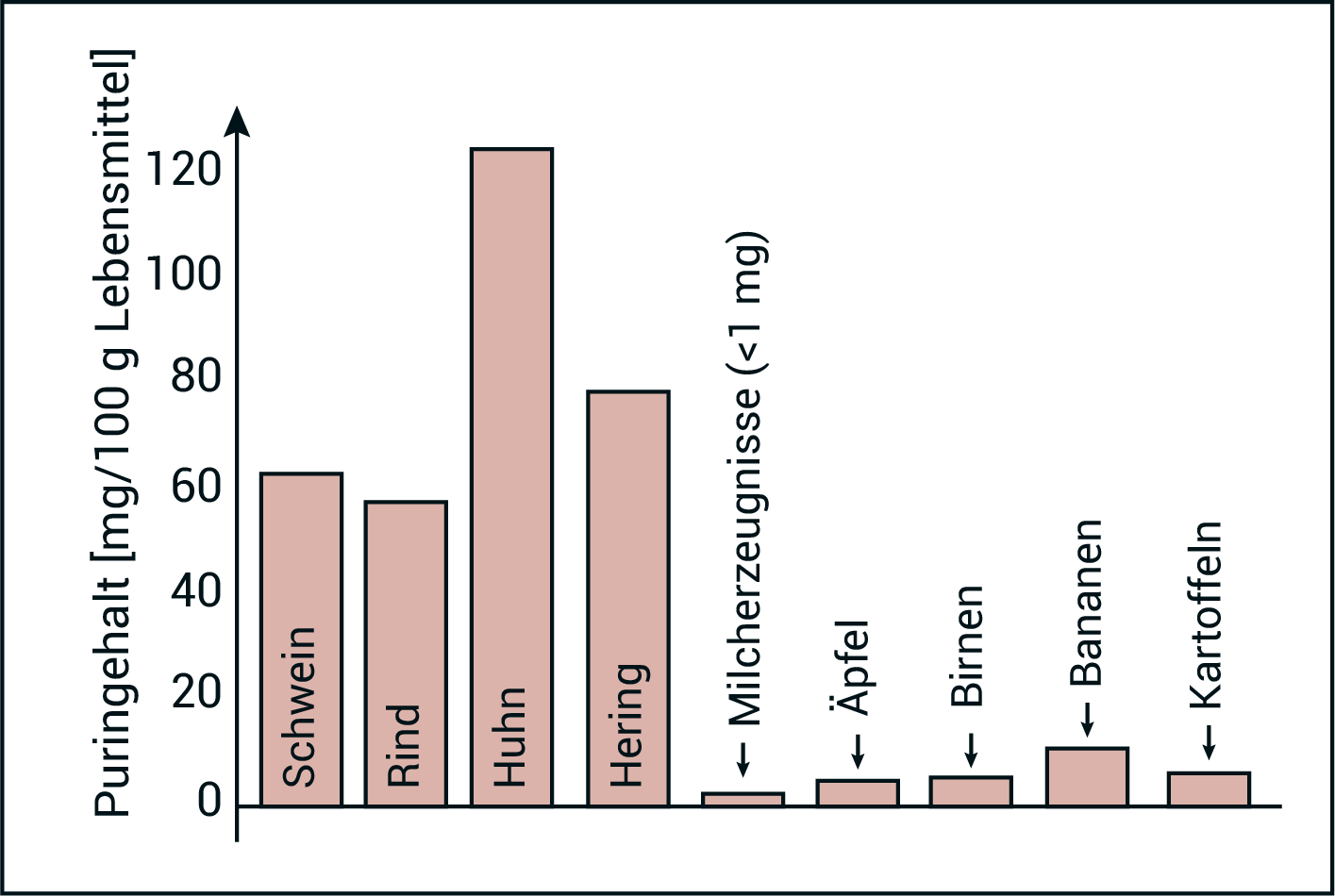

Abb. 2: Purin-Gehalt in ausgewählten Nahrungsmitteln

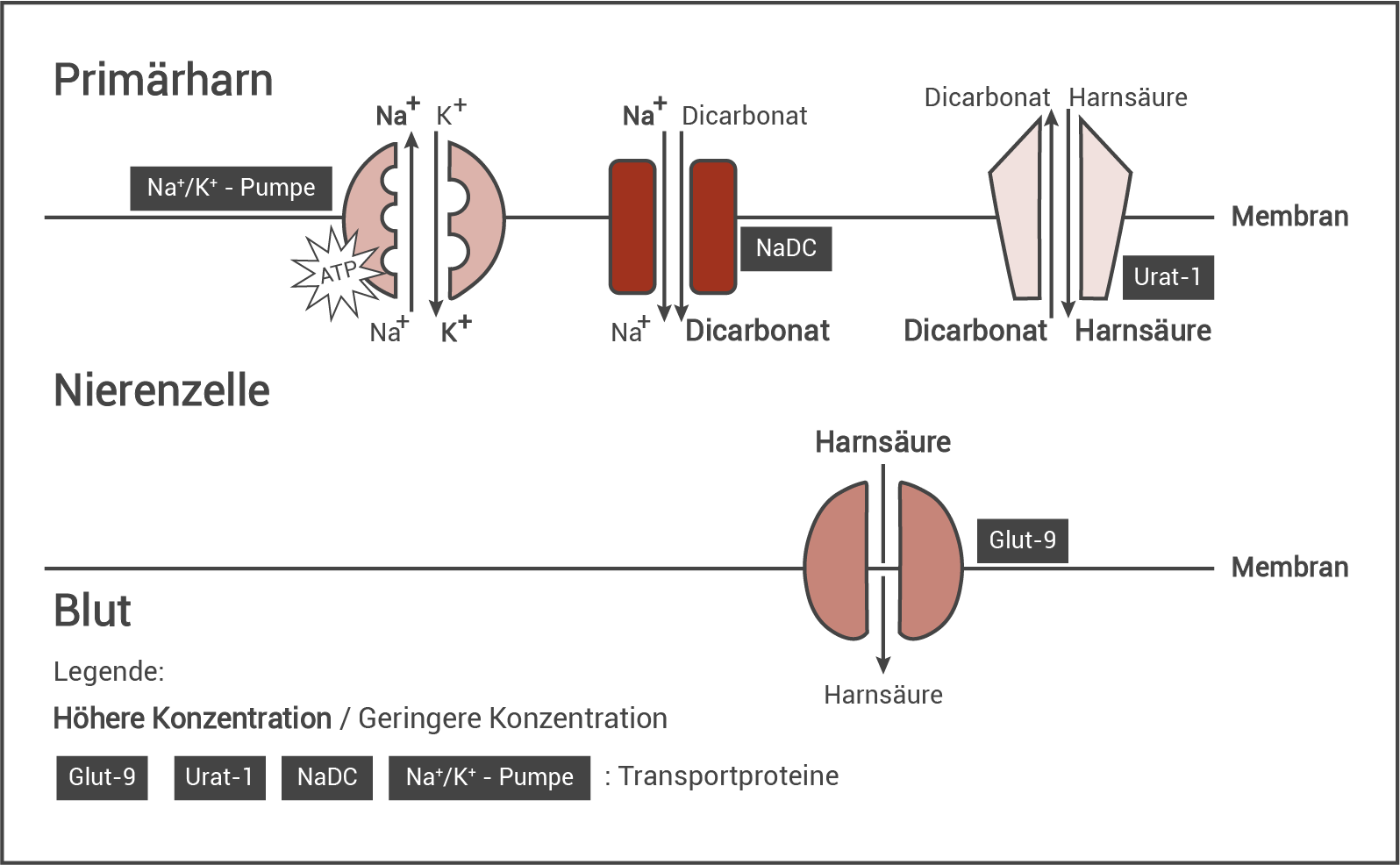

Der Abbau von Purinverbindungen führt über verschiedene Stoffwechselprozesse zur Bildung von Xanthin. Das wasserlösliche Xanthin kann sowohl über den Urin ausgeschieden werden als auch mit Hilfe des Enzyms Xanthinoxidase in Harnsäure umgewandelt und in den Primärharn abgegeben werden. Aus dem Primärharn entsteht durch Resorptionsvorgänge in der Niere der Endharn (Urin). Nur ein geringer Teil der Harnsäure wird mit diesem ausgeschieden. Der überwiegende Anteil der Harnsäure aus dem Primärharn wird wie in Abbildung 3 dargestellt ins Blut resorbiert. Liegt Harnsäure im Blut in zu hoher Konzentration vor, fallen Harnsäurekristalle aus. Zur medikamentösen Therapie kann Gichtpatienten der Wirkstoff Lesinurad verabreicht werden, der auf das Transportprotein Urat-1 (siehe Abb. 3) wirkt.

Abb. 3: Transportprozesse bei der Resorption von Harnsäure ins Blut

2.1

Erläutere die in Abbildung 3 dargestellten Transportprozesse, die bei der Resorption von Harnsäure aus dem Primärharn ins Blut ablaufen.

4 VP

2.2

Erläutere, wie Lesinurad die Gichtsymptome lindern kann und begründe, dass die Hemmung der Na /K

/K -Pumpe kein Angriffspunkt einer medikamentösen Therapie sein kann.

-Pumpe kein Angriffspunkt einer medikamentösen Therapie sein kann.

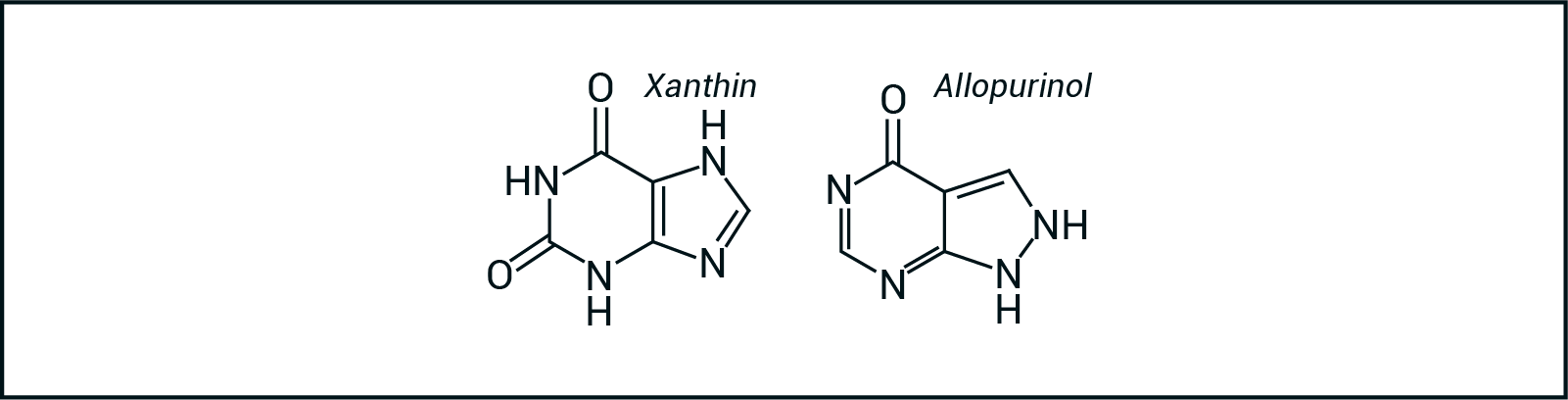

Allopurinol ist ein weiterer Wirkstoff, der zur Gichttherapie eingesetzt wird. Er setzt am Enzym 1 Xanthinoxidase an. Abbildung 4 zeigt die Strukturformeln von Xanthin und Allopurinol.

3 VP

Abb. 4: Strukturformeln von Xanthin und Allopurinol

3

Erläutere unter Verwendung von Abbildung 4 und mit Hilfe des Vortextes zu den Aufgaben 2.1 und 2.2 eine mögliche molekulare Wirkung von Allopurinol und erkläre, wie es infolgedessen zu einer Linderung der Gichtsymptome kommt.

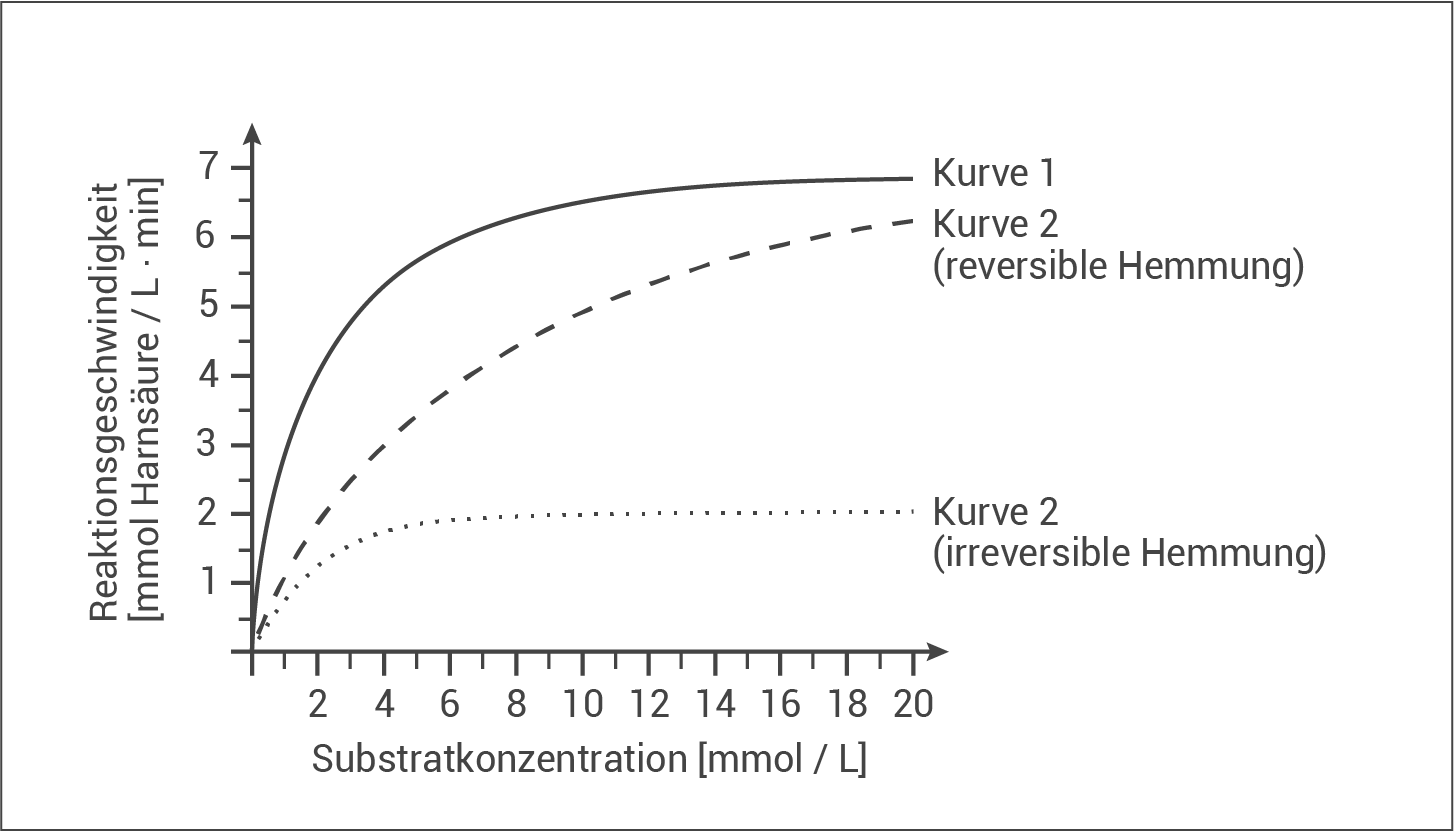

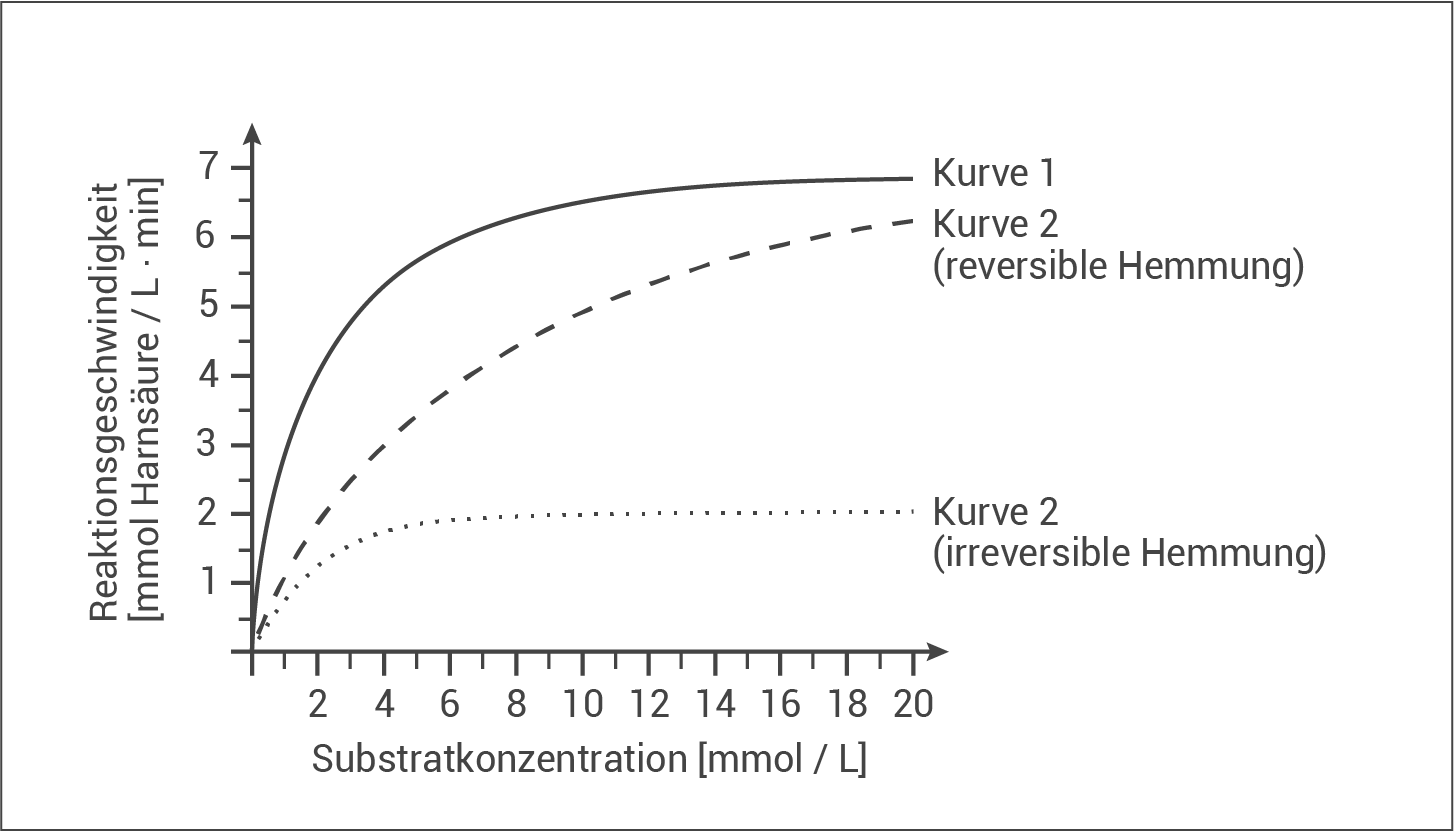

Zur Untersuchung der molekularen Wirkung von Allopurinol wurde in einem Experiment die Reaktionsgeschwindigkeit des Enzyms Xanthinoxidase bei unterschiedlichen Konzentrationen des Substrats Xanthin untersucht. Eine erste Versuchsreihe wurde ohne Zugabe von Allopurinol durchgeführt. Tabelle 2 zeigt die Ergebnisse dieser Versuchsreihe 1. In einer weiteren Versuchsreihe 2 wird mit denselben Substratkonzentrationen wie in Versuchsreihe 1 gearbeitet; allerdings wird den Ansätzen jeweils eine konstante Menge Allopurinol zugesetzt.

3 VP

4

Stelle die Ergebnisse aus Tabelle 2 in einem Kurvendiagramm dar (Kurve 1) und zeichne eine Kurve ein, die für Versuchsreihe 2 zu erwarten wäre (Kurve 2). Erläutere den Verlauf von Kurve 2 im Vergleich zu Kurve 1.

4 VP

20 VP

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1.1

Schemazeichung eines DNA-Moleküls:

1.2

Begründung des Zusammenhangs:

Gichtsymptome werden verursacht durch Harnsäurekristalle in den Gelenken, welche durch eine erhöhte Harnsäurekonzentration im Blut entstehen. Der Abbau von Purinverbindungen führt zur Bildung von Harnsäure. Damit lässt sich ein Zusammenhang zwischen der Zunahme von an Gicht betroffenen Personen und der veränderten Ernährung feststellen. Mögliche Ernährungsempfehlungen für Gichtpatienten (zwei erforderlich):

- Tab. 1 zeigt eine insgesamte Zunahme des Pro-Kopf-Verbrauchs von Fleisch und Fisch von 1960 bis 2011 (Zunahmen: Fleisch um 50 %, davon Geflügel um 375 %; Fisch um 130 %).

Im gleiche Zeitraum sieht man die Abnahme des Konsums von Obst, Kartoffeln und Milcherzeugnissen (Abnahmen: Kartoffeln um 56 %, Obst um 14 %, Milcherzeugnisse um 18 %) - Aus Abb. 2 lässt sich entnehmen, dass Schwein, Rind, Huhn und Hering jeweils mehr als 50 mg Purin pro 100g konsumierter Menge enthalten. Hühnerfleisch enthält mit 120 mg pro 100 g am meisten Purin.

Äpfel, Birnen, Bananen und Kartoffeln sind purinarm und enthalten jeweils weniger als 10 mg pro 100 g. Milcherzeugnisse enthalten mit ca. 1 mg pro 100 g am wenigstens Purin.

Gichtsymptome werden verursacht durch Harnsäurekristalle in den Gelenken, welche durch eine erhöhte Harnsäurekonzentration im Blut entstehen. Der Abbau von Purinverbindungen führt zur Bildung von Harnsäure. Damit lässt sich ein Zusammenhang zwischen der Zunahme von an Gicht betroffenen Personen und der veränderten Ernährung feststellen. Mögliche Ernährungsempfehlungen für Gichtpatienten (zwei erforderlich):

- den Konsum purinhaltiger Nahrungsmittel (Fisch/Fleisch) quantitativ einschränken

- purinhaltige Lebensmittel seltener verzehren

- den Konsum purinarmer Lebensmitttel (Kartoffeln/Obst/Milcherzeugnisse) erhöhen

laktovegetabile Ernährung

- hohe Flüssigkeitsaufnahme (viel Trinken), um Harnsäure und v.a. Xanthin mit dem Urin auszuscheiden. Dadurch wird die Harnsäurekonzentration niedrig gehalten.

2.1

Transportprozesse zur Resorption von Harnsäure:

- Na

/K

-Pumpe: Das Enzym transportiert unter ATP-Verbrauch (3) Na

-Ionen. im Austausch mit (2) K

-Ionen. Der Transport erfolgt aus der Nierenzelle in den Primärharn, also entgegen den jeweiligen Konzentrationsgradienten (Antiport)oder umgekehrt (primär aktiver Transport)

- NaDC: Unter Energiegebrauch wurde ein Na

-Ionenkonzentrationsgefälle vom Primärharn in die Nierenzelle aufgebaut. Dieses wird für die erleichterte Diffusion von Na

-Ionen entlang ihres Konzentrationsgefälles genutzt, um Dicarbonat aus dem Primärharn in die Nierenzelle zu transportieren (Symport, sekundär aktiver Transport)

- Urat-1: Durch NaDC wurde ein Konzentrationsgradient von Dicarbonat erzeugt, welcher vom Transportprotein Urat-1 in einem Antiport-Mechanismus verwendet. Hierbei wird Harnsäure gegen ihren Konzentrationsgradienten vom Primärharn in die Nierenzelle resorbiert.

- Glut-9: Durch das Protein wird der Weitertransport der hochkonzentrierten Harnsäure aus der Nierenzelle ins Blut ermöglicht. Dies geschieht entlang ihres Konzentrationsgefälles (erleichterte Diffusion).

2.2

Linderung von Gichtsymptome durch Lesinurad:

Das Transportprotein Urat-1 wird durch Lesinurad gehemmt, weil es beispielweise blockierend wirkt. Dadurch wird die Harnsäureaufnahme aus dem Primärharn in die Nierenzelle vermindert. Es folgt eine niedrigere Harnsäurekonzentration in der Nierenzelle und somit ein geringeres Harnsäurekonzentrationsgefälle zwischen Nierenzelle und Blut. Dies führt wiederum dazu, dass weniger Harnsäure ins Blut resorbiert, der Harnsäuregehalt im Blut sinkt und weniger bzw. keine Harnsäurekristalle entstehen, die sich in den Gelenken ablagern und die typischen Gichtsymptome hervorrufen würden. Begründung für keine mögliche medikamentösen Therapie:

Die Na /K

/K -Pumpe kann kein Angriffspunkt sein, da die Na

-Pumpe kann kein Angriffspunkt sein, da die Na /K

/K -ATPase in der Membran aller Zellen des Menschen vorkommt. Sie ist für viele biologische Prozesse (z.B. die Aufrechterhaltung des Ruhepotenzials, die Wiederherstellung der Ionenverteilung des Ruhepotenzials nach einem Aktionspotenzial, etc.) essenziell. Eine Hemmung würde daher weitreichende, lebensbedrohliche Nebenwirkungen mit sich bringen, die sich auf den gesamten Organsimus auswirken würden.

-ATPase in der Membran aller Zellen des Menschen vorkommt. Sie ist für viele biologische Prozesse (z.B. die Aufrechterhaltung des Ruhepotenzials, die Wiederherstellung der Ionenverteilung des Ruhepotenzials nach einem Aktionspotenzial, etc.) essenziell. Eine Hemmung würde daher weitreichende, lebensbedrohliche Nebenwirkungen mit sich bringen, die sich auf den gesamten Organsimus auswirken würden.

Das Transportprotein Urat-1 wird durch Lesinurad gehemmt, weil es beispielweise blockierend wirkt. Dadurch wird die Harnsäureaufnahme aus dem Primärharn in die Nierenzelle vermindert. Es folgt eine niedrigere Harnsäurekonzentration in der Nierenzelle und somit ein geringeres Harnsäurekonzentrationsgefälle zwischen Nierenzelle und Blut. Dies führt wiederum dazu, dass weniger Harnsäure ins Blut resorbiert, der Harnsäuregehalt im Blut sinkt und weniger bzw. keine Harnsäurekristalle entstehen, die sich in den Gelenken ablagern und die typischen Gichtsymptome hervorrufen würden. Begründung für keine mögliche medikamentösen Therapie:

Die Na

3

Mögliche molekulare Wirkung von Allopurinol:

Abb. 4 zeigt eine chemische strukturelle Ähnlichkeit von Allopurinol und Xanthin. Hier lässt sich also vermuten, dass Allopurinol mit Xanthin um das aktive Zentrum des Enzyms Xanthinoxidase konkurriert und als kompetitiver Hemmstoff wirkt.

Denkbar wäre auch eine dauerhafte Inaktivierung des Enzyms durch die Blockade des aktiven Zentrums. Diese irreversible Hemmung als medikamentöses Wirkprinzip wäre allerdings eher unwahrscheinlich.

Abb. 4 zeigt eine chemische strukturelle Ähnlichkeit von Allopurinol und Xanthin. Hier lässt sich also vermuten, dass Allopurinol mit Xanthin um das aktive Zentrum des Enzyms Xanthinoxidase konkurriert und als kompetitiver Hemmstoff wirkt.

Denkbar wäre auch eine dauerhafte Inaktivierung des Enzyms durch die Blockade des aktiven Zentrums. Diese irreversible Hemmung als medikamentöses Wirkprinzip wäre allerdings eher unwahrscheinlich.

4

Kurvendiagramm der Ergebnisse:

Erläuterung der Kurvenverläufe (nur eine erforderlich):

Erläuterung der Kurvenverläufe (nur eine erforderlich):

(Nur eine Kurve der Versuchsreihe 2 mit Allopurinol wird erwartet)

- Allopurinol als kompetitiver, reversibler Hemmstoff: Allopurinol ähnelt Xanthin in seiner chemischen Strukturformel, weswegen sie um die Bindung am aktiven Zentrum konkurrieren. Daraus folgt eine geringere Reaktionsgeschwindigkeit bei Zusatz von Allopurinol bei gleicher Substratkonzentration (gemessen als Produktzunahme pro Minute).

Kurve 2 verläuft also ähnlich wie Kurve 1, ist jedoch gerade bei geringen Substratkonzentrationen deutlich flacher, d.h. die Steigung ist geringer. Den Ansätzen wird jeweils eine konstante Menge an Hemmstoff zugesetzt aber zusätzlich wird von Ansatz zu Ansatz die Substratkonzentration erhöht. Demzufolge nähert sich mit zunehmender Substratkonzentration die Reaktionsgeschwindigkeit den Werten der Versuchsreihe 1 an. Das liegt an der steigenden Wahrscheinlichkeit der Bildung eines Enzym-Substrat-Komplexes und der damit zunehmenden Häufigkeit der Umsetzung von Xanthin zu Harnsäure.

Zwischen den Substratkonzentrationen von 12 und 20 mmol/L steigt Kurve 1 noch an und deswegen wird auch bei der höchsten Substratkonzentration der Versuchsreihe 2 der Wert von Kurve 2 noch leicht unter dem Maximum von Kurve 1 liegen. - Allopurinol als irreversibler Hemmstoff: In jedem Ansatz ist stets die gleiche Anzahl an Xanthinoxidase-Molekülen (durch irreversible Bindung) inaktiviert, da den Ansätzen jeweils eine konstante Menge an Allopurinol zugesetzt wird. Die maximale Reaktionsgeschwindigkeit liegt dadurch deutlich niedriger als bei Kurve 1 und erreicht früher ein Plateau. Die Reaktionsgeschwindigkeit steigt solange an bis die Substratkonzentration, bei der alle noch aktiven (nicht dauerhaft blockierten) Enzymmoleküle besetzt sind , erreicht ist. Außerdem ist ein flacherer Anstieg als bei Kurve 1 zu erkennen, da weniger freie Enzyme für die Verstoffwechselung von Xanthin zur Verfügung stehen.

Diese Annahme ist unwahrscheinlicher, da es sich um einen irreversibel wirkenden Hemmstoff handelt.