Aufgabe 3 – Signalübertragung am Herz

Der deutsche Pharmakologe OTTO LOEWI forschte in den 1920er Jahren an den bis dahin noch völlig unbekannten Prozessen der Erregungsübertragung von Nervenzellen auf Muskelzellen. Für seine Entdeckung, dass an Synapsen ein chemischer Überträgerstoff wirkt, der später als Acetylcholin identifiziert wurde, erhielt LOEWI 1936 den Nobelpreis.

, Ca

, Ca ) in die Schrittmacherzellen kommt es in regelmäßigen Abständen zu einer überschwelligen Depolarisation und einem darauffolgenden Herzschlag.

) in die Schrittmacherzellen kommt es in regelmäßigen Abständen zu einer überschwelligen Depolarisation und einem darauffolgenden Herzschlag.

1

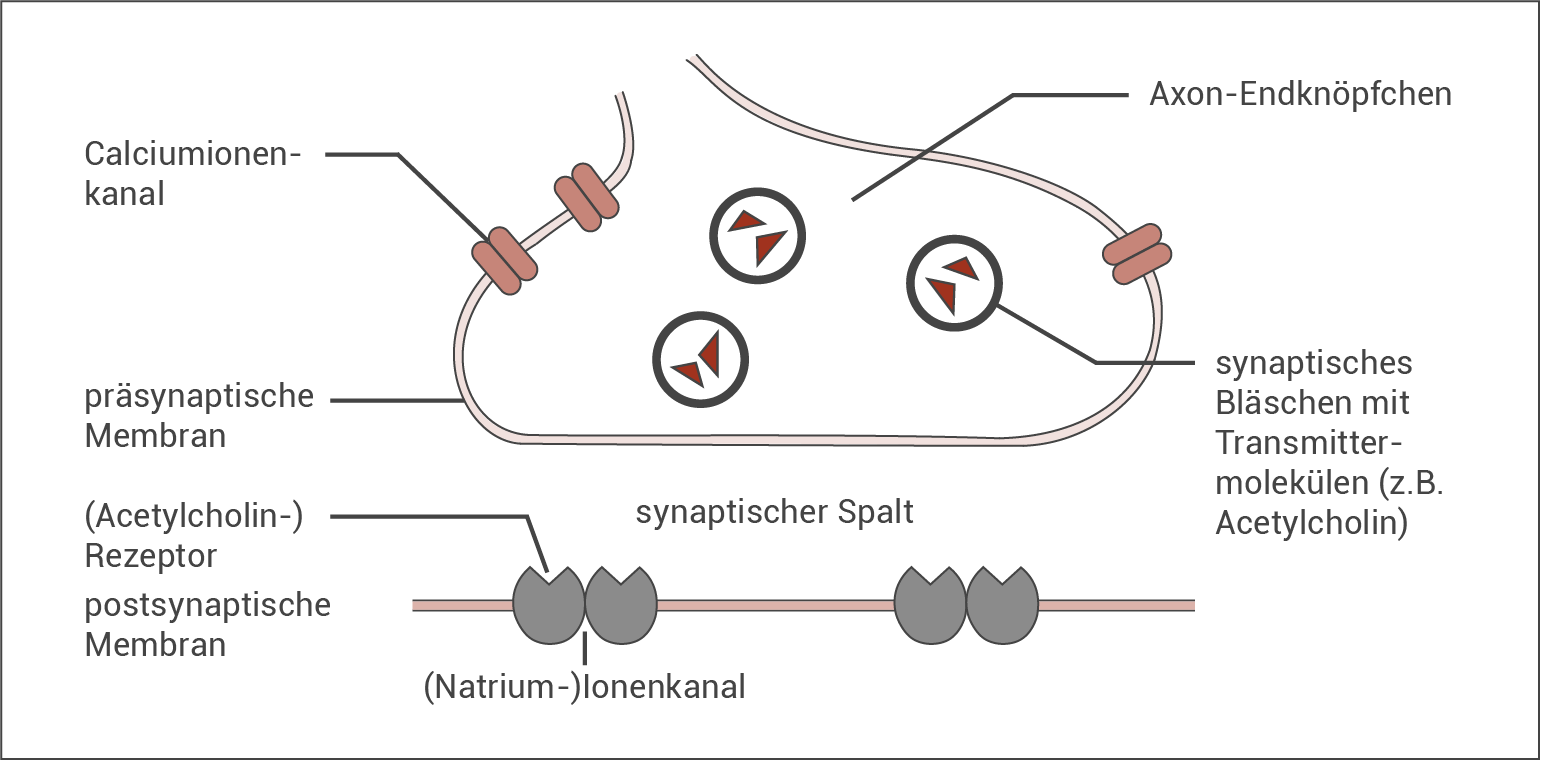

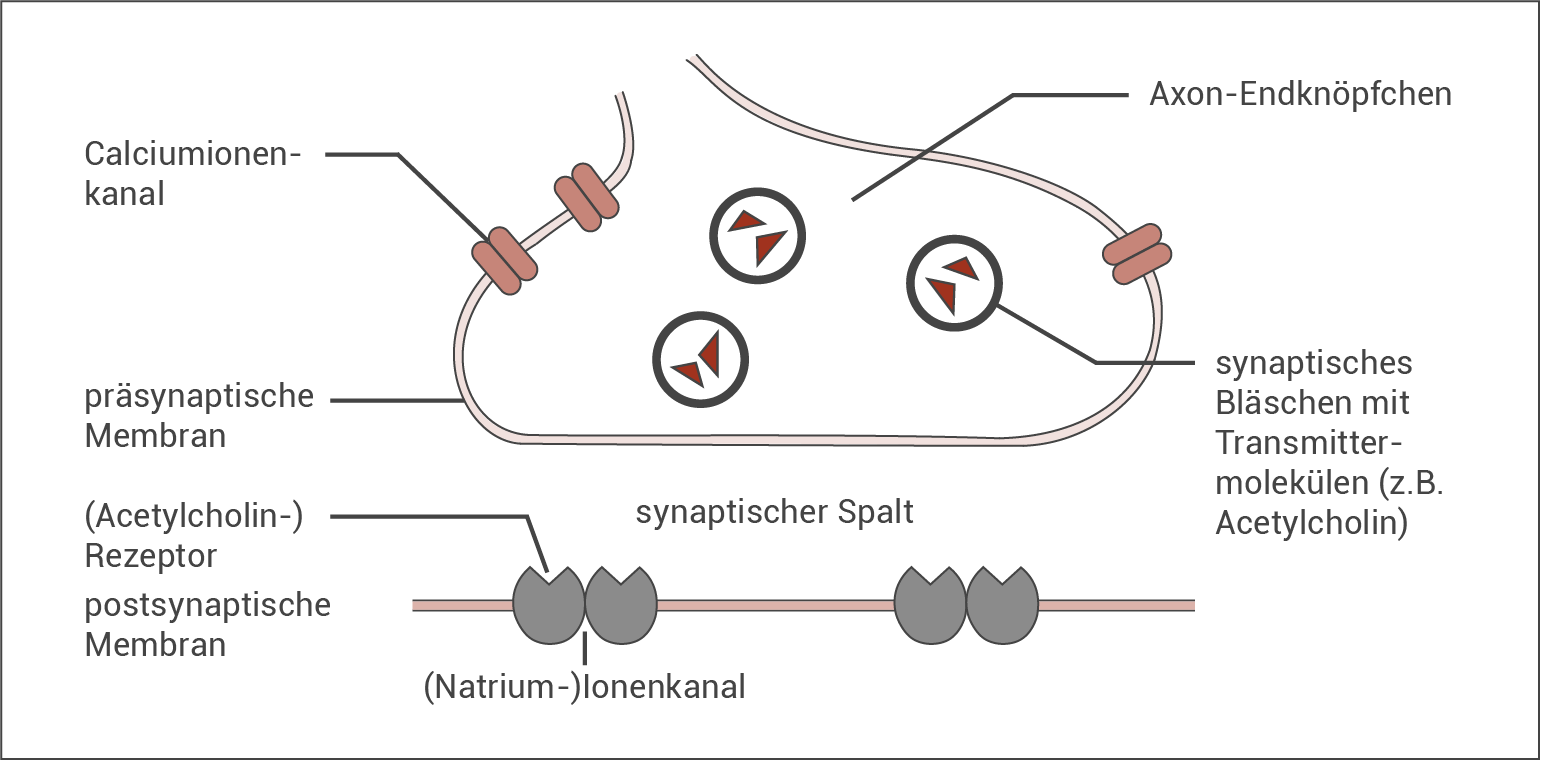

Erstelle eine beschriftete Skizze einer chemischen Synapse (Größe ca. ½ Seite), in der die für die Erregungsübertragung erforderlichen Strukturen dargestellt sind.

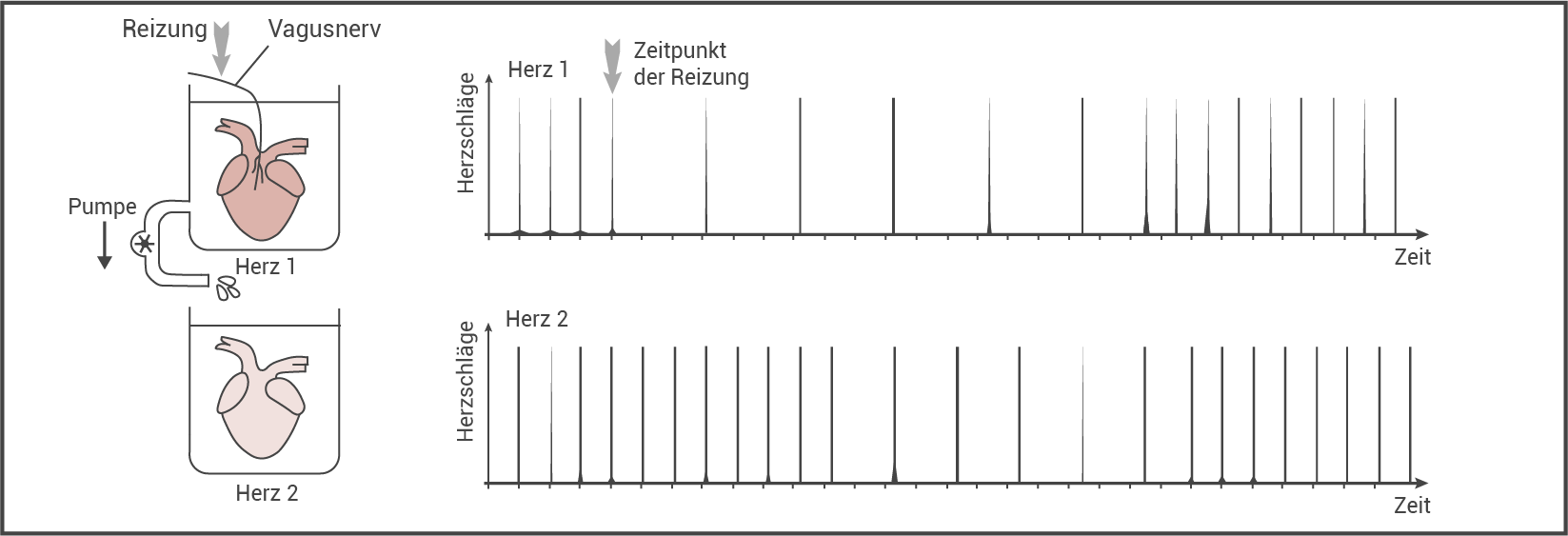

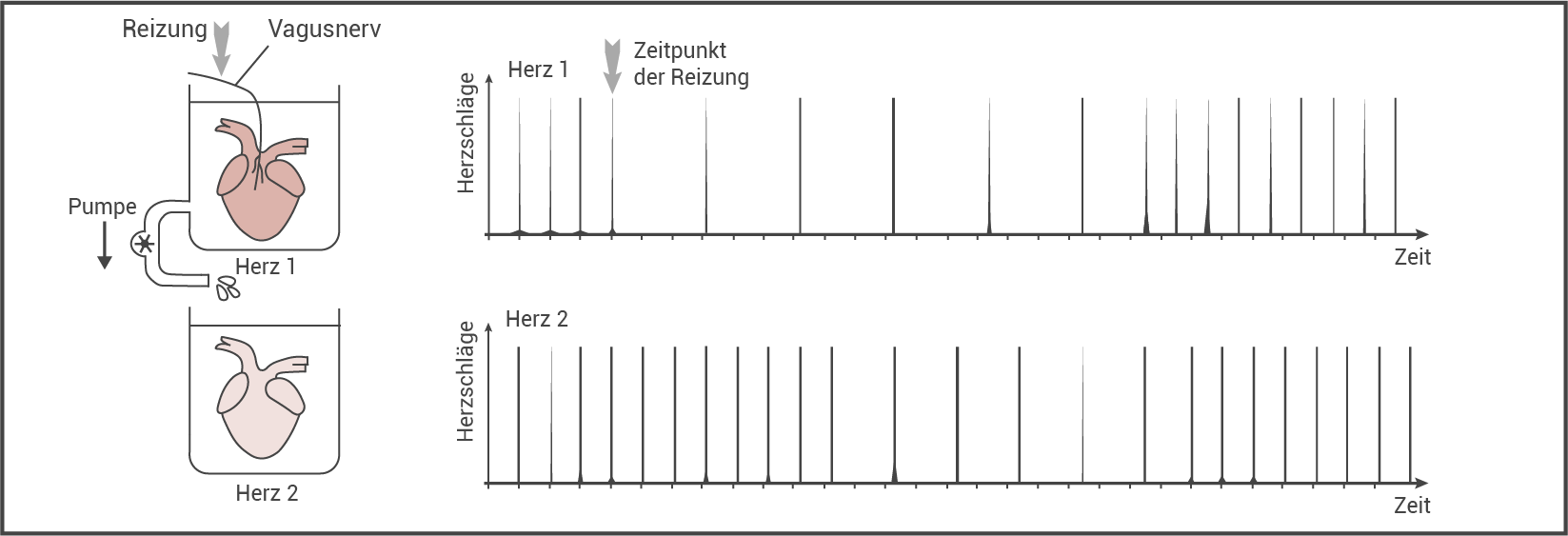

In einem Experiment arbeitete OTTO LOEWI mit zwei Froschherzen in Kochsalzlösung. Beide Herzen schlugen, angeregt durch intakte Schrittmacherzellen, noch selbstständig. Schrittmacherzellen im Herzmuskel lösen eine selbstständige und regelmäßige Muskelkontraktion (Herzschlag) aus. Eines der beiden Herzen war noch mit dem Vagusnerv verbunden, der die Schrittmacherzellen des Herzens und damit die Herztätigkeit bei elektrischer Reizung beeinflussen kann. An beiden Froschherzen wurde die Frequenz der Herzschläge gemessen. Abbildung 1 zeigt Durchführung und Ergebnisse des Experiments.

3 VP

Abb. 1: Experiment von OTTO LOEWI (schematisch und stark vereinfacht)

2.1

Beschreibe die Ergebnisse des Experiments und begründe, weshalb LOEWI damit auf einen chemischen Überträgerstoff schließen konnte.

2 VP

2.2

Nenne und erkläre zwei Unterschiede in der Aktivität von Herz 2 im Vergleich zu Herz 1.

Durch ständigen Einstrom von Kationen (z. 8. Na

2 VP

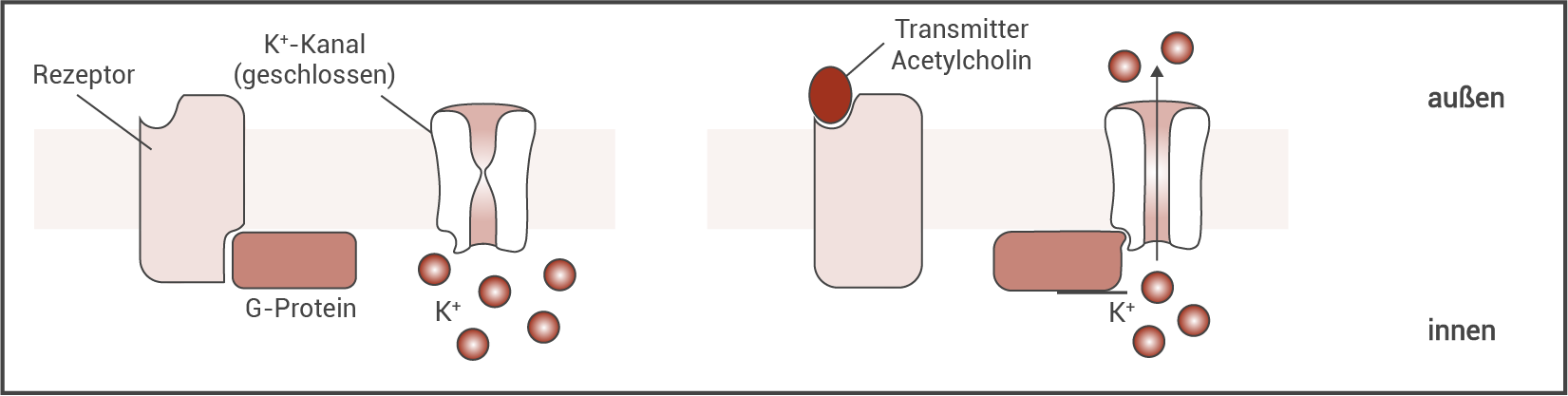

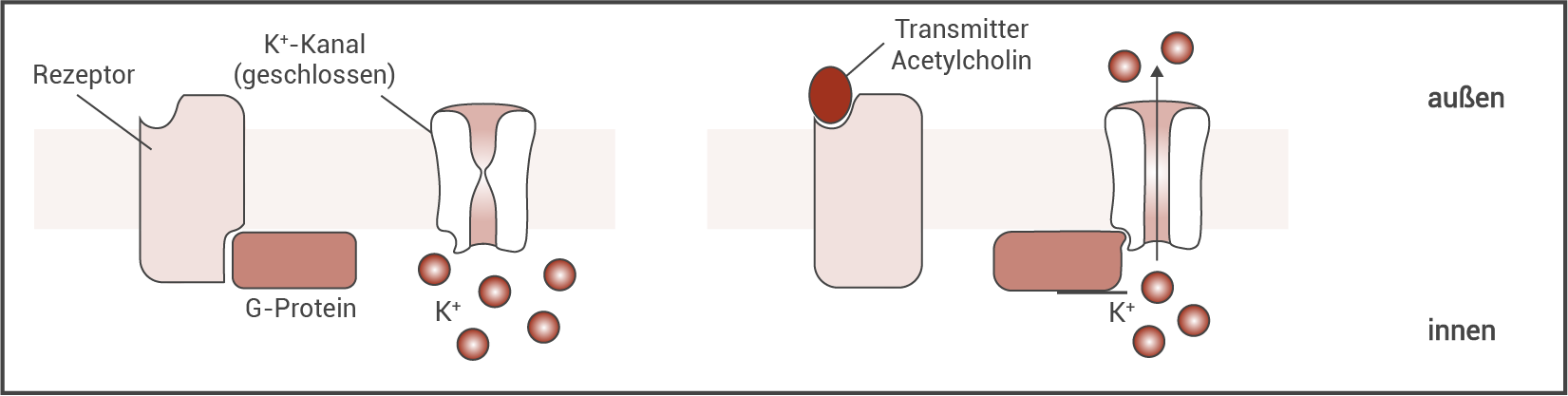

Abb. 2: Transmitterwirkung auf eine Schrittmacherzelle

3

Erläutere unter Verwendung von Abbildung 2 die Wirkung des Transmitters Acetylcholin auf Schrittmacherzellen des Herzens sowie die Auswirkung auf die Herzschlagfrequenz (Abbildung 1).

Myasthenia gravis ist eine schwere Muskelschwäche. Zu Beginn der Erkrankung sind vor allem die Lidmuskeln betroffen. Den erkrankten Personen fallen buchstäblich die Augen zu. Später zeigen sich die Symptome auch bei anderen Skelettmuskeln, nicht jedoch bei der Herzmuskulatur. Ursache der Erkrankung ist eine Autoimmunreaktion. Bei Betroffenen wurden Antikörper nachgewiesen, die zur Blockierung der Acetylcholin-Rezeptoren an motorischen Endplatten der Skelettmuskulatur führen.

3 VP

4

Gib eine mögliche Erklärung, weshalb die Antikörper bei Myasthenia gravis-Patienten zu einer Skelettmuskelschwäche, nicht aber zu einer Schwäche der Herzmuskulatur führen.

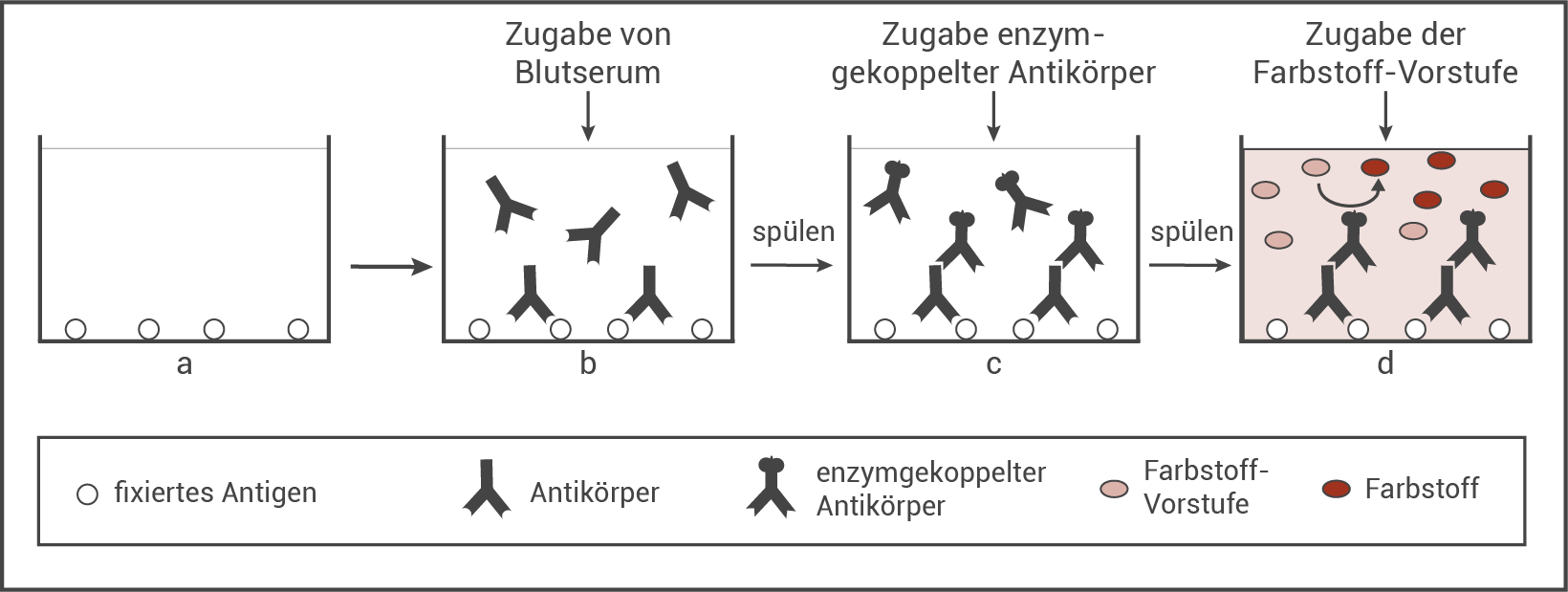

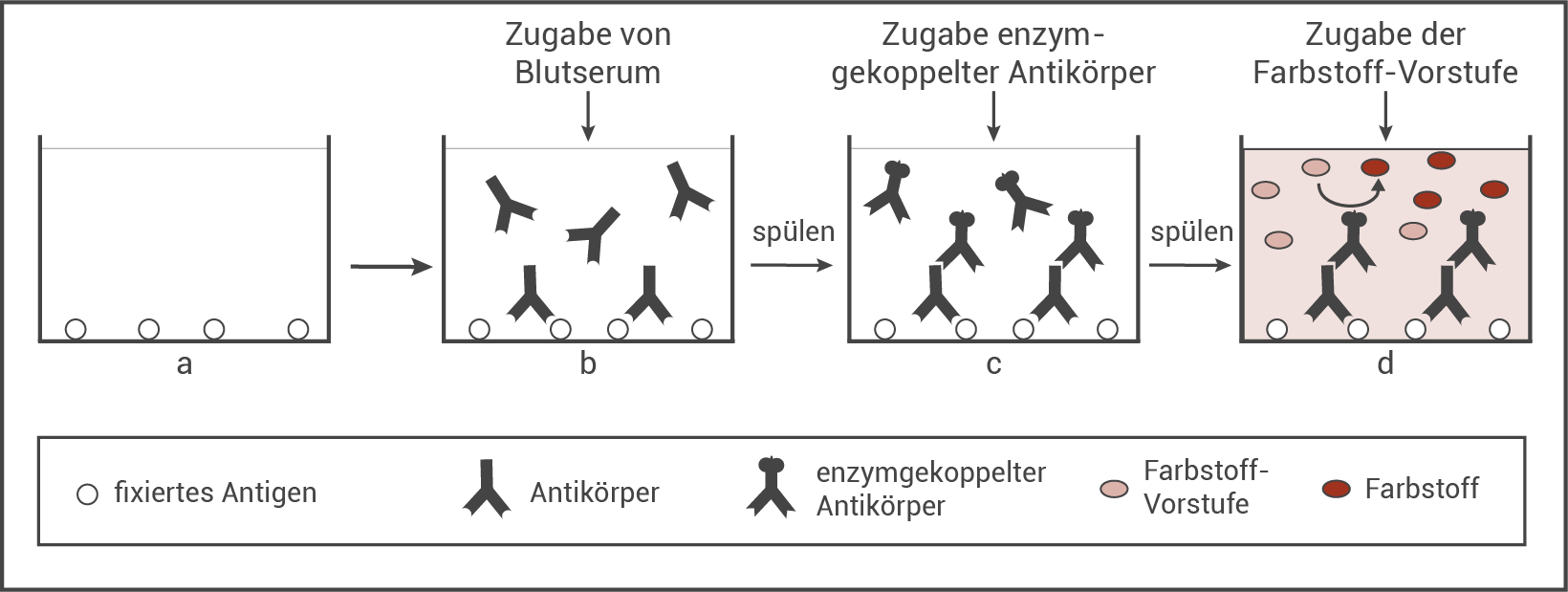

Myasthenia gravis kann unter anderem durch den Nachweis der Antikörper gegen Acetylcholin-Rezeptoren diagnostiziert werden. Hierfür verwendet man einen ELISA-Test. Als Antigen wird ein Acetylcholin-Rezeptor menschlicher Skelettmuskelzellen eingesetzt. Abbildung 3 zeigt den Ablauf des Tests.

2 VP

Abb. 3: ELISA-Test auf Antikörper

5

Beschreibe anhand von Abbildung 3 den ELISA-Test auf Antikörper bei Myasthenia gravis. Begründe die Notwendigkeit der Spülvorgänge. Erkläre, warum dieser Test bei Verdacht auf Myasthenia gravis eine Diagnose ermöglicht.

4 VP

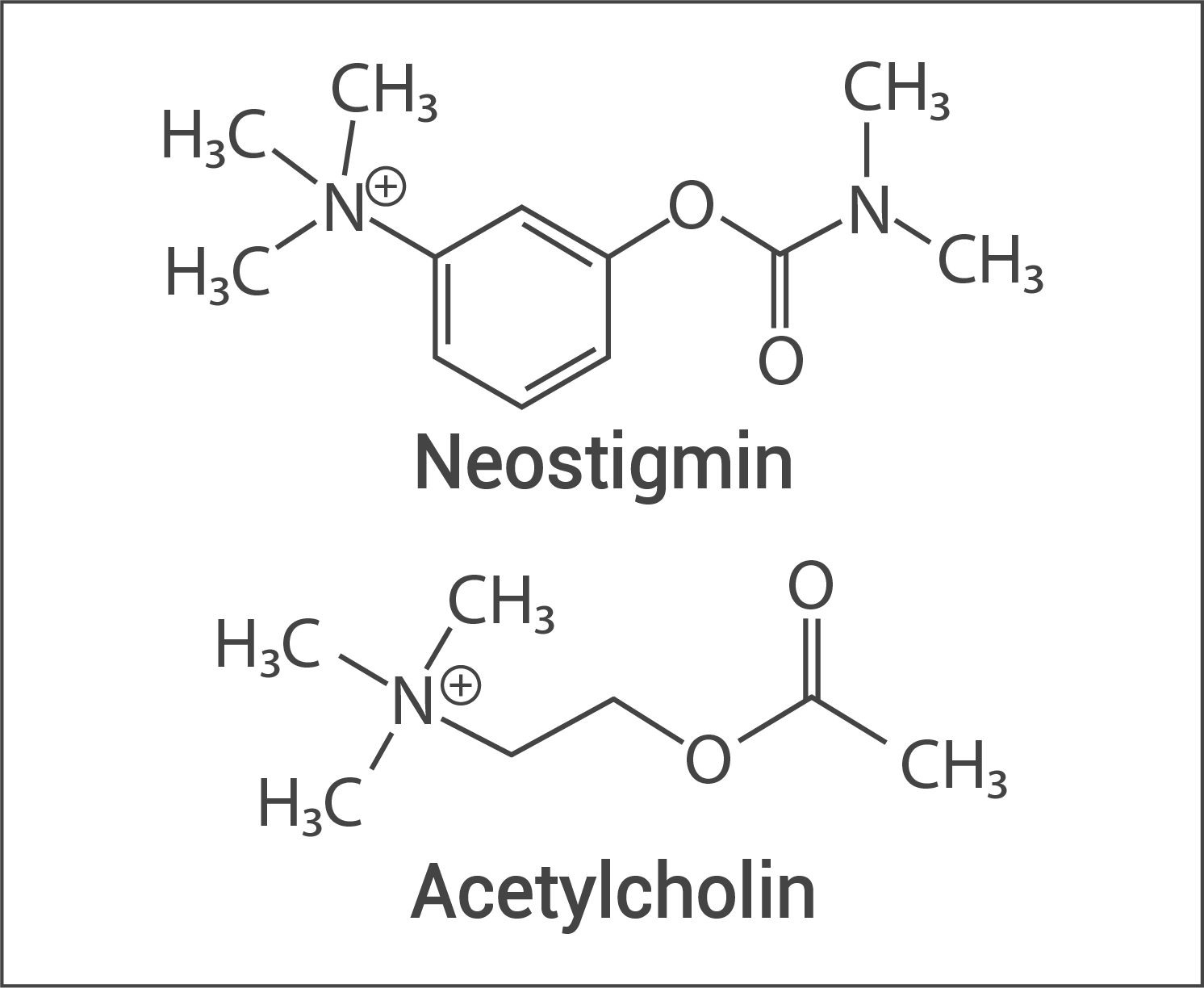

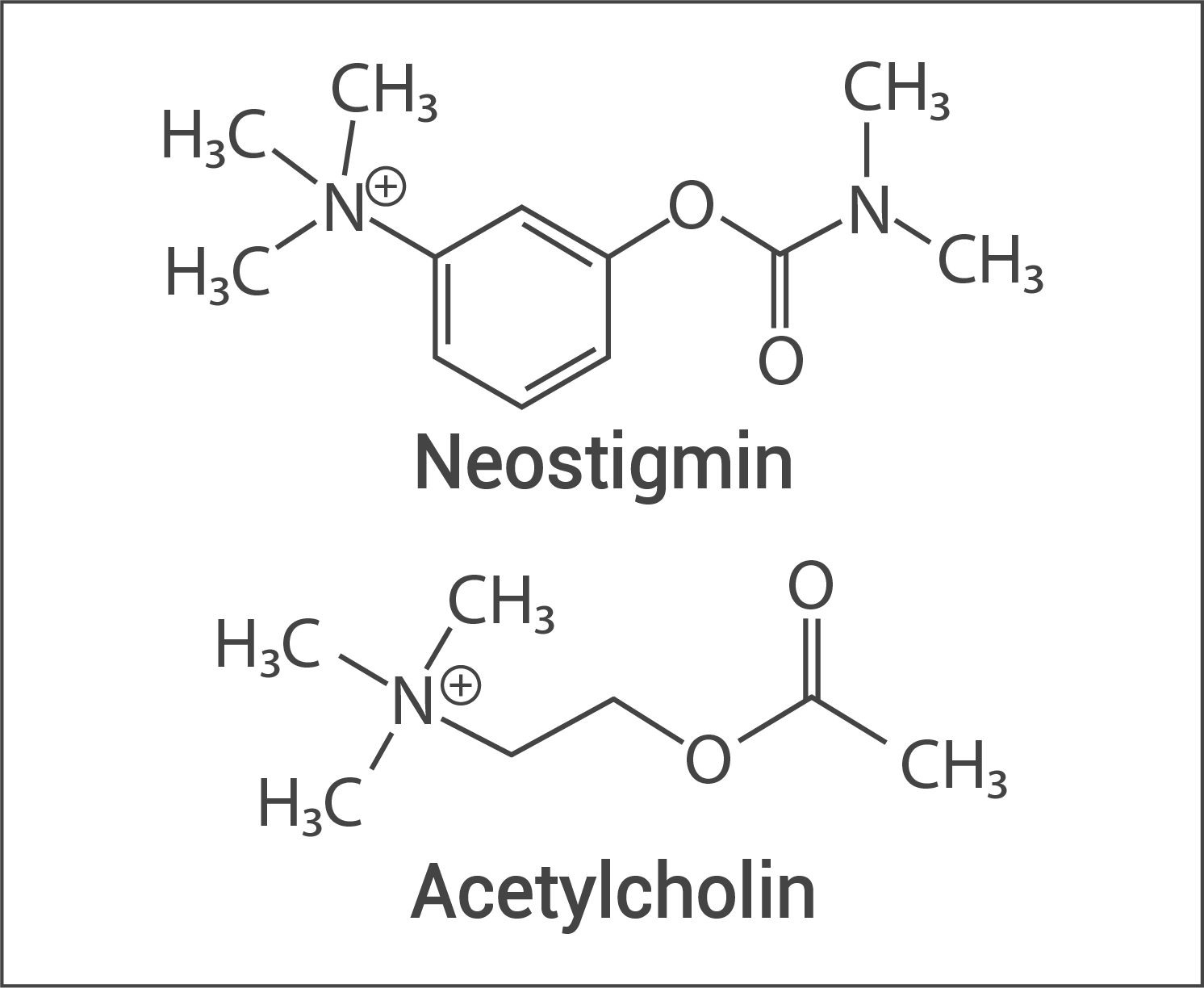

Durch das Medikament Neostigmin kann es zu einer vorübergehenden Besserung der Krankheitssymptome kommen. Abbildung 4 zeigt die Strukturformeln von Neostigmin und Acetylcholin. Grundsätzlich sind drei Wirkungsweisen denkbar:

-

a) Konkurrenz mit Acetylcholin um Acetylcholin-Rezeptoren der Skelettmuskelzellen.

b) Bindung an Antikörper gegen Acetylcholin-Rezeptoren.

c) Bindung an Acetylcholinesterase.

Abb. 4: Strukturformeln

6

Erläutere (unter Berücksichtigung von Abbildung 4) für die Möglichkeiten a bis c jeweils, ob sie für Neostigmin in Frage kommen, und was die Verabreichung von Neostigmin auf molekularer Ebene jeweils bewirken würde. Begründe, welche der drei Wirkungsweisen die Linderung der Symptome erklärt.

4 VP

20 VP

1

Beschriftete Skizze einer chemischen Synapse:

(Das Skizzieren der Erregungsübertragung selbst ist nicht erforderlich)

(Das Skizzieren der Erregungsübertragung selbst ist nicht erforderlich)

2.1

Beschreibung der Ergebnisse:

Bei Herz 2 ist eine zeitverzögerte Veränderung der Herzschlagfrequenz erkennbar, obwohl keine elektrische Stimulierung stattfindet. Es wird eine Kochsalzlösung über eine Pumpe aus Gefäß 1 aktiv in Gefäß 2 befördert, die zeigt, dass ein chemischer Überträgerstoff für die Beeinflussung der Herztätigkeit von Herz 2 verantwortlich ist, der aus dem ersten in das zweite Gefäß geschwemmt wurde.

- Herz 1: Es ist zunächst eine konstante Schlagfrequenz mit einem Schlag pro Zeiteinheit erkennbar. Direkt nachdem der Vagusnerv gereizt wurde, verringert sich die Herzschlagfrequenz auf einen Schlag pro drei Zeiteinheiten, welche ca. 15 Zeiteinheiten anhält. Danach steigt die Herzschlagfrequenz wieder allmählich auf das Anfangsniveau an.

- Herz 2: Hier ist zunächst ebenfalls eine konstante Schlagfrequenz mit einem Schlag pro Zeiteinheit erkennbar. Nachdem Herz 1 gereizt wurde erfolgt mit zeitlicher Verzögerung eine weniger starke Verringerung der Herzschlagfrequenz als bei Herz 1 auf ca. einen Schlag pro zwei Zeiteinheiten. Diese Verringerung hält über ca. 10 Zeiteinheiten an und ist damit kürzer als bei Herz 1. Danach steigt die Herzschlagfrequenz wieder auf das Anfangsniveau.

Bei Herz 2 ist eine zeitverzögerte Veränderung der Herzschlagfrequenz erkennbar, obwohl keine elektrische Stimulierung stattfindet. Es wird eine Kochsalzlösung über eine Pumpe aus Gefäß 1 aktiv in Gefäß 2 befördert, die zeigt, dass ein chemischer Überträgerstoff für die Beeinflussung der Herztätigkeit von Herz 2 verantwortlich ist, der aus dem ersten in das zweite Gefäß geschwemmt wurde.

2.2

Nennung und Erklärung der Unterschiede (zwei erforderlich):

- Zeitverzögerte Schlagfrequenzminderung bei Herz 2: Die Moleküle des chemischen Überträgerstoffs in der Lösung von Gefäß 1 brauchen eine gewisse Zeit um sich zu verteilen (Diffusion) und werden erst dann mit der Lösung über die Pumpe zum Herz in Gefäß 2 transportiert.

- Geringere Schlagfrequenzminderung bei Herz 2: Der chemische Überträgerstoff, der an Herz 1 ausgeschüttet und in Gefäß 2 gepumpt wird, liegt in der Kochsalzlösung von Gefäß 2 in einer geringeren Konzentration vor (aufgrund stärkerer Verdünnung, Verstoffwechselung des Transmitters in Herz 1). Daraus folgt eine schwächere Wirkung des Überträgerstoffs an Herz 2.

- Verkürzte Wirkungsdauer der Schlagfrequenzminderung bei Herz 2: Da weniger Transmittermoleküle an Herz 2 wirken (s.o.), können diese schneller enzymatisch abgebaut werden.

3

Erläuterung der Wirkung von Acetylcholin:

Wenn Acetylcholin an Rezeptorproteine in der postsynaptischen Membran der Schrittmacherzellen bindet, folgt eine Ablösung und Konformationsänderung eines mit dem Rezeptor gekoppelten G-Proteins (Aktivierung), die intrazellulär stattfindet. Durch die Bindung des aktivierten G-Proteins an einen geschlossenen K -Ionenkanal, öffnen sich diese und es kommt zu einem K

-Ionenkanal, öffnen sich diese und es kommt zu einem K -Ionenausstrom entlang des Konzentrationsgradienten der K

-Ionenausstrom entlang des Konzentrationsgradienten der K -Ionen. Dadurch wird die überschwellige Depolarisation (durch Verrechnung) abgeschwächt und der Schwellenwert, der ein Aktionspotenzial auslöst, wird mit einer zeitlichen Verzögerung erreicht. Daraus folgt die Senkung der Herzschlagfrequenz.

-Ionen. Dadurch wird die überschwellige Depolarisation (durch Verrechnung) abgeschwächt und der Schwellenwert, der ein Aktionspotenzial auslöst, wird mit einer zeitlichen Verzögerung erreicht. Daraus folgt die Senkung der Herzschlagfrequenz.

Wenn Acetylcholin an Rezeptorproteine in der postsynaptischen Membran der Schrittmacherzellen bindet, folgt eine Ablösung und Konformationsänderung eines mit dem Rezeptor gekoppelten G-Proteins (Aktivierung), die intrazellulär stattfindet. Durch die Bindung des aktivierten G-Proteins an einen geschlossenen K

4

Erklärung der Skelettmuskelschwäche:

Der Patient bildet bei Myasthenia gravis Antikörper, die spezifisch an die Acetylcholin-Rezeptoren in der postsynaptischen Membran der Skelettmuskelzellen binden. Daraus folgt, dass die Acetylcholin-gesteuerten Natriumionenkanäle blockiert werden und damit die Erregungsübertragung gehemmt wird. Das bewirkt die beschriebene Skelettmuskelschwäche. Erklärung der unbeeinflussbaren Herzmuskelzellen (nur eine erforderlich):

Der Patient bildet bei Myasthenia gravis Antikörper, die spezifisch an die Acetylcholin-Rezeptoren in der postsynaptischen Membran der Skelettmuskelzellen binden. Daraus folgt, dass die Acetylcholin-gesteuerten Natriumionenkanäle blockiert werden und damit die Erregungsübertragung gehemmt wird. Das bewirkt die beschriebene Skelettmuskelschwäche. Erklärung der unbeeinflussbaren Herzmuskelzellen (nur eine erforderlich):

- Da die Acetylcholin-Rezeptoren der Herzmuskelzellen eine andere Proteinstruktur besitzen, binden die gebildeten Antikörper nicht an sie und können somit nicht die Erregungsübertragung beeinflussen.

- Die Schrittmacherzellen verfügen nicht über Acetylcholin-gesteuerte Natriumionenkanäle, weswegen die Spontanaktivität nicht durch die Bindung von Antikörpern an Acetylcholin-Rezeptoren beeinträchtigt wird.

5

Beschreibung des ELISA-Tests auf Acetylcholin-Rezeptor-Antikörper:

Durch die Spülvorgänge werden alle nicht gebundenen Antikörper (Serumantikörper und enzymgekoppelte Antikörper) ausgewaschen und verhindern damit eine unspezifische Umsetzung der Farbvorstufe zu einem Farbstoff. Bei einer gesunden Person, die keine ACh-R-Antikörper im Serum hat, kann es somit nicht zu einem falsch positiven Befund kommen. Außerdem: Beim ersten Spülvorgang werden alle möglichen anderen Proteine aus dem Blutserum (z.B. Albumin, Gerinnungsfaktoren, andere Antikörper) ausgewaschen. Dadurch können diese Proteine nicht mit dem sekundären enzymgekoppelten Antikörper binden und es wird ein möglicher falscher negativer Befund vermieden (Kreuzreaktion). Erklärung der Ermöglichung einer Diagnose durch den Test:

In dem Blutserum von an Mysthenia gravis erkrankten Personen, sind Antikörper enthalten, die spezifisch an fixierte Ach-R im Testgefäß binden können. Erkrankte (Farbumschlag) und gesunde (kein Farbumschlag) Personen können damit eindeutig unterschieden werden.

- Auf dem Boden des Versuchsgefäßes werden Acetylcholin-Rezeptoren (ACh-R) als Antigene fixiert.

- Das Blutserum einer an Myasthenia gravis erkrankten Person wird zugegeben und anschließend binden die darin enthaltenen Antikörper gegen ACh-R spezifisch an die ACh-R (Schlüssel-Schloss-Prinzip). Danach erfolgt der erste Spülvorgang.

- Es erfolgt die Zugabe enzymgekoppelter Antikörper gegen ACh-R-Antikörper, die an den konstanten Teil der an das Antigen gebundene ACh-R-Antikörper binden. Darauf folgt der zweite Spülvorgang.

- Zuletzt wird die zugesetzte Farbstoffvorstufe von den gekoppelten Enzymmolekülen katalytisch in einen Farbstoff umgesetzt.

Durch die Spülvorgänge werden alle nicht gebundenen Antikörper (Serumantikörper und enzymgekoppelte Antikörper) ausgewaschen und verhindern damit eine unspezifische Umsetzung der Farbvorstufe zu einem Farbstoff. Bei einer gesunden Person, die keine ACh-R-Antikörper im Serum hat, kann es somit nicht zu einem falsch positiven Befund kommen. Außerdem: Beim ersten Spülvorgang werden alle möglichen anderen Proteine aus dem Blutserum (z.B. Albumin, Gerinnungsfaktoren, andere Antikörper) ausgewaschen. Dadurch können diese Proteine nicht mit dem sekundären enzymgekoppelten Antikörper binden und es wird ein möglicher falscher negativer Befund vermieden (Kreuzreaktion). Erklärung der Ermöglichung einer Diagnose durch den Test:

In dem Blutserum von an Mysthenia gravis erkrankten Personen, sind Antikörper enthalten, die spezifisch an fixierte Ach-R im Testgefäß binden können. Erkrankte (Farbumschlag) und gesunde (kein Farbumschlag) Personen können damit eindeutig unterschieden werden.

6

Erläuterung der Neostigmin-Wirkung:

Voraussetzung für die Aufgabe ist die Erkennung der chemischen Strukturähnlichkeit von Neostigmin und Acetylcholin. a) Aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit kommt eine Konkurrenz um Acetylcholin-Rezeptoren (ACh-R) infrage. Eine Bindung von Neostigmin an ACh-R würde die Natriumionenkanäle öffnen und eine unspezifische Wirkung an allen motorischen Endplatten bewirken. Daraus würde eine Dauererregung mit nachfolgenden Krämpfen folgen. b) Die Antigen-Bindestellen passen nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip auf die ACh-R und nicht auf Neostigmin. Dadurch kann Nesostigmin nicht an die Antikörper binden. Außerdem würde aufgrund der chemischen Strukturähnlichkeit der Transmitter Acetylcholin selbst von den ACh-R-Antikörpern gebunden werden, woraus noch drastischere Lähmungserscheinungen resultieren würden. c) Durch die Strukturähnlichkeit zu Acetylcholin kann das Medikament an die Acetylcholinesterase binden und damit den Abbau von Acetylcholin hemmen. Hierdurch würde ein langsamerer Abbau von Acetylcholin im synaptischen Spalt resultieren. Begründung der Symptomlinderung:

Aus der Argumentation lässt sich schließen, dass die Wirkungsweise c) die vorübergehende Abschwächung der Symptome erklären kann. Die Acetylcholin-Moleküle liegen in erhöhter Konzentration vor und konkurrieren mit den ACh-R-Antikörpern um die Bindung an die ACh-R. Dadurch kommt es zu einer abgemilderten Hemmung der Erregungsübertragung.

Voraussetzung für die Aufgabe ist die Erkennung der chemischen Strukturähnlichkeit von Neostigmin und Acetylcholin. a) Aufgrund der strukturellen Ähnlichkeit kommt eine Konkurrenz um Acetylcholin-Rezeptoren (ACh-R) infrage. Eine Bindung von Neostigmin an ACh-R würde die Natriumionenkanäle öffnen und eine unspezifische Wirkung an allen motorischen Endplatten bewirken. Daraus würde eine Dauererregung mit nachfolgenden Krämpfen folgen. b) Die Antigen-Bindestellen passen nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip auf die ACh-R und nicht auf Neostigmin. Dadurch kann Nesostigmin nicht an die Antikörper binden. Außerdem würde aufgrund der chemischen Strukturähnlichkeit der Transmitter Acetylcholin selbst von den ACh-R-Antikörpern gebunden werden, woraus noch drastischere Lähmungserscheinungen resultieren würden. c) Durch die Strukturähnlichkeit zu Acetylcholin kann das Medikament an die Acetylcholinesterase binden und damit den Abbau von Acetylcholin hemmen. Hierdurch würde ein langsamerer Abbau von Acetylcholin im synaptischen Spalt resultieren. Begründung der Symptomlinderung:

Aus der Argumentation lässt sich schließen, dass die Wirkungsweise c) die vorübergehende Abschwächung der Symptome erklären kann. Die Acetylcholin-Moleküle liegen in erhöhter Konzentration vor und konkurrieren mit den ACh-R-Antikörpern um die Bindung an die ACh-R. Dadurch kommt es zu einer abgemilderten Hemmung der Erregungsübertragung.