Aufgabe 2 – Genetik

„Die Asiatische Tigermücke wird in Süddeutschland heimisch!“

.jpg) Tigermückenweibchen benötigen für die Fortpflanzung das Blut eines Tiers bzw. Menschen. Den Wirt finden sie mithilfe ihres empfindlichen Geruchssinns, mit dem sie Duftstoffe der Haut, z. B. Milchsäureausscheidungen, wahrnehmen. Die Fühler sind hierfür mit Riechhaaren besetzt, in die Dendriten von Sinneszellen hineinragen. Abbildung 2 zeigt den Bau eines solchen Riechhaars und die Signaltransreduktion.

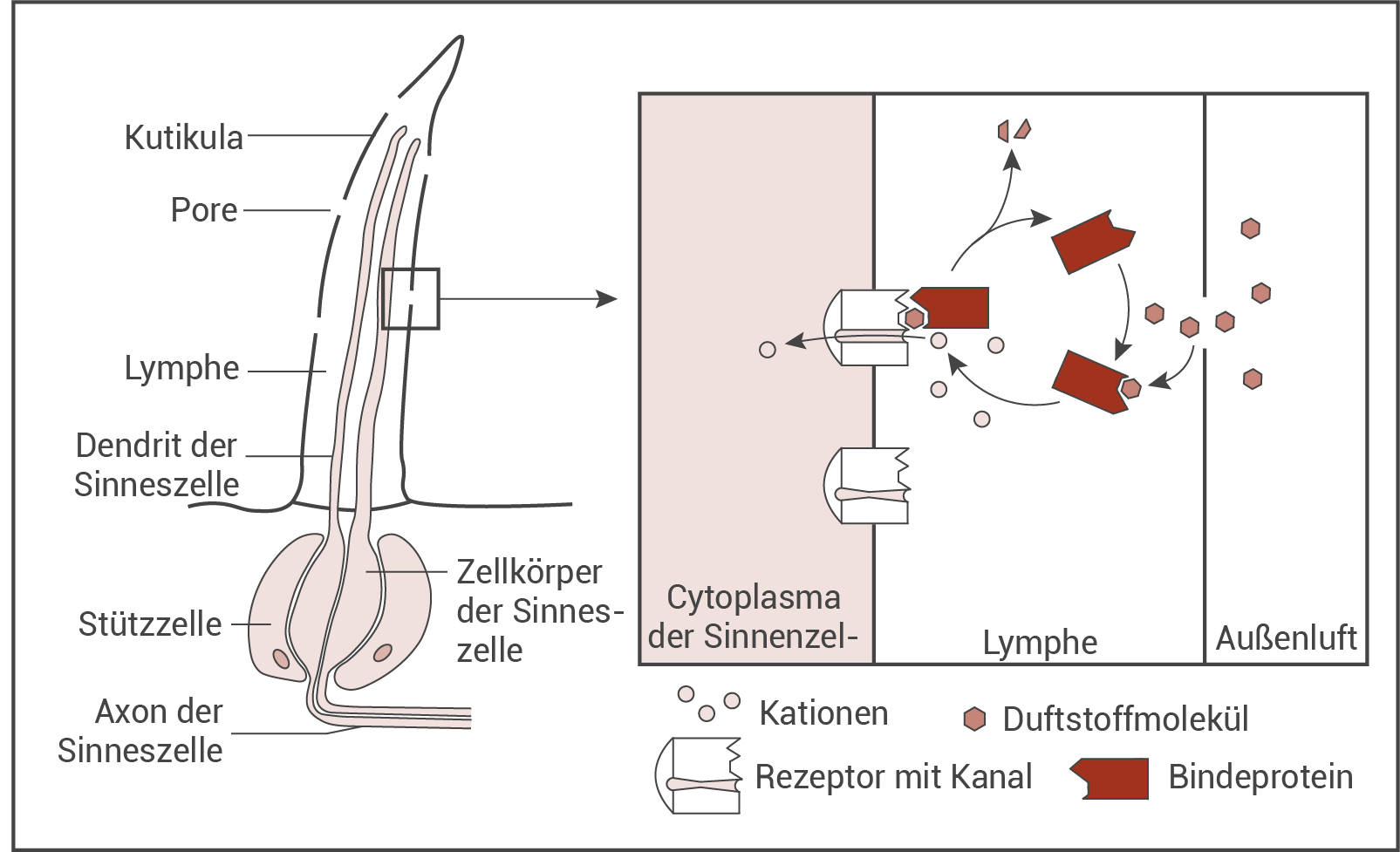

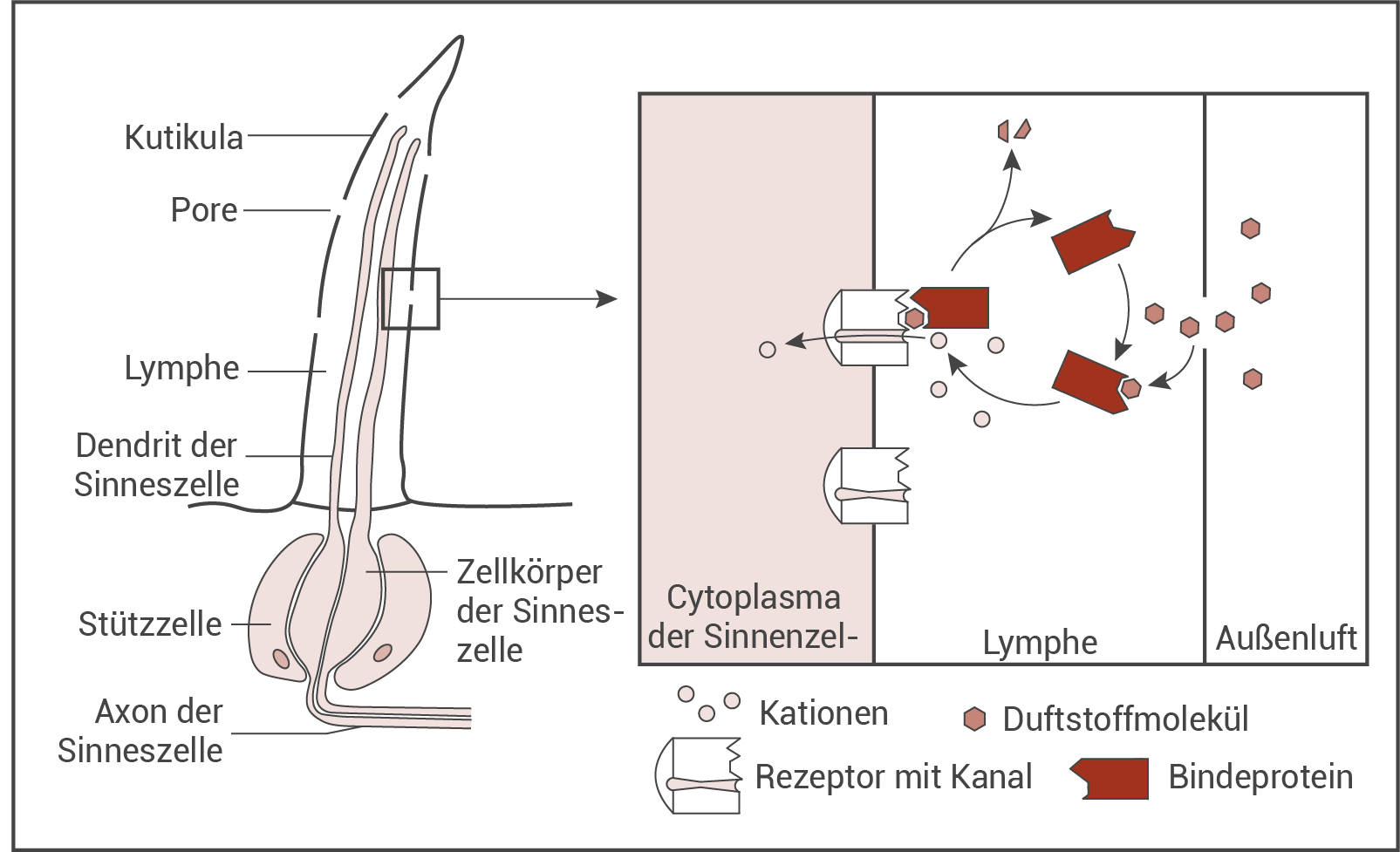

Tigermückenweibchen benötigen für die Fortpflanzung das Blut eines Tiers bzw. Menschen. Den Wirt finden sie mithilfe ihres empfindlichen Geruchssinns, mit dem sie Duftstoffe der Haut, z. B. Milchsäureausscheidungen, wahrnehmen. Die Fühler sind hierfür mit Riechhaaren besetzt, in die Dendriten von Sinneszellen hineinragen. Abbildung 2 zeigt den Bau eines solchen Riechhaars und die Signaltransreduktion.

Dies ist eine Schlagzeile wert, da die Tigermücke (Abbildung 1) verschiedene tropische Krankheiten, unter anderem das Dengue-Fieber, übertragen kann. Die auffällig schwarz-weiß gemusterte Tigermücke ist ursprünglich in den Tropen und Subtropen Südostasiens beheimatet. Durch Warentransporte und Tourismus ist sie weltweit verschleppt worden und breitet sich auch in Südeuropa aus.

.jpg)

Abb. 1: Tigermücke

Abb. 2: Bau eines Riechhaars und Signaltransduktion (schematisch)

1

Erläutere mithilfe von Abbildung 2 die Vorgänge, die ausgehend vom Kontakt eines Sinneshaars mit Duftstoffmolekülen zur Auslösung von Aktionspotenzialen am Axon der Sinneszelle führen.

Um sich effektiv vor Mückenstichen und damit vor tropischen Krankheiten wie z.B. dem Dengue-Fieber zu schützen, kommen verschiedene Mückensprays zum Einsatz, die auf die Haut aufgetragen werden. Es wurden Versuchsreihen entwickelt, um die Wirksamkeit verschiedener Inhaltsstoffe der Mückensprays zu untersuchen.

3 VP

2.1

Plane die Durchführung einer Versuchsreihe, mit der du die Wirksamkeit zweier solcher Mückensprays, die jeweils einen anderen Wirkstoff enthalten, untersuchen kannst.

3 VP

2.2

Erläutere unter Berücksichtigung von Abbildung 2 zwei Möglichkeiten, wie der Inhaltsstoff eines Mückensprays die Geruchswahrnehmung der Tigermücke behindern könnte.

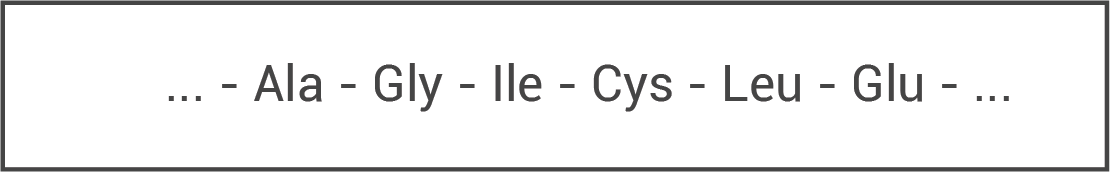

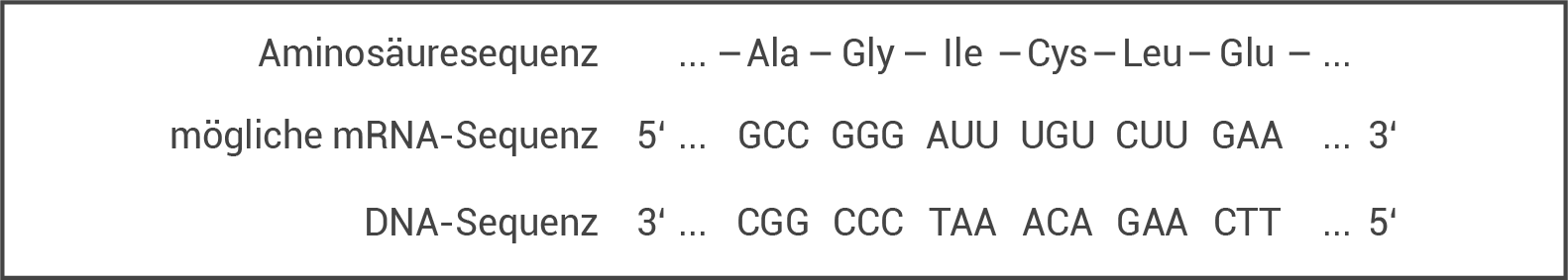

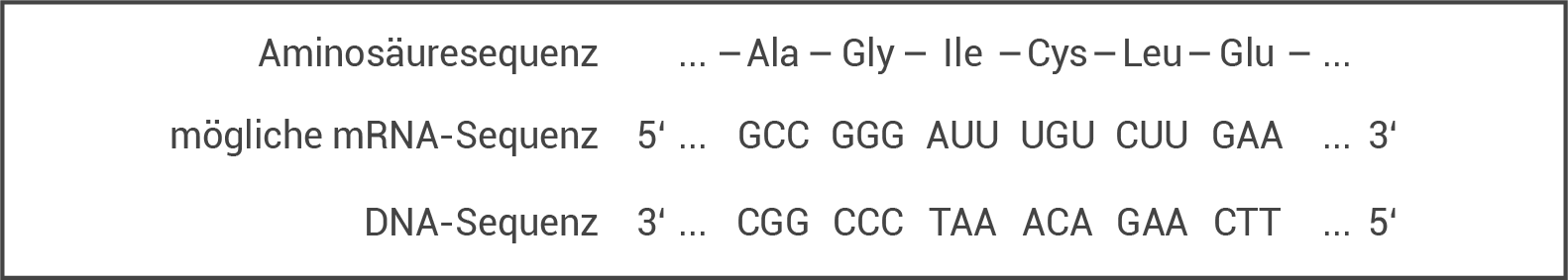

Um die Eignung weiterer Substanzen als Wirkstoff für Mückensprays zu testen, wurde die Aminosäuresequenz des Bindeproteins ermittelt. Abbildung 3 zeigt einen Ausschnitt aus der Aminosäuresequenz des Bindeproteins.

2 VP

Abb. 3: Ausschnitt aus der Aminosäuresequenz des Bindeproteins

2.3

Ermittle mithilfe der Codesonne (siehe Anlage) eine mögliche DNA-Nukleotidsequenz, die für die in Abbildung 3 angegebene Aminosäuresequenz codiert. Erkläre, weshalb es hierfür mehrere Möglichkeiten gibt.

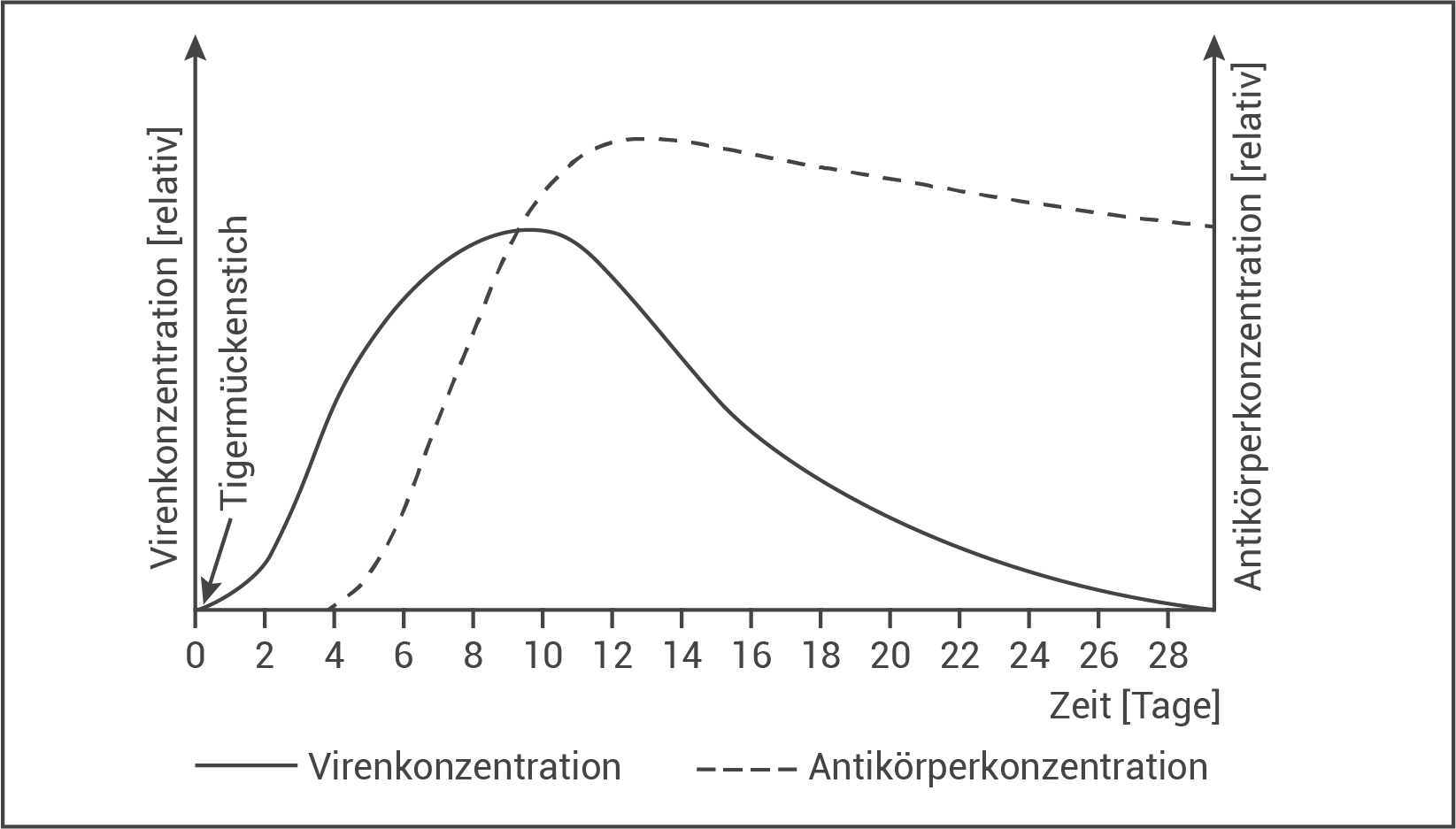

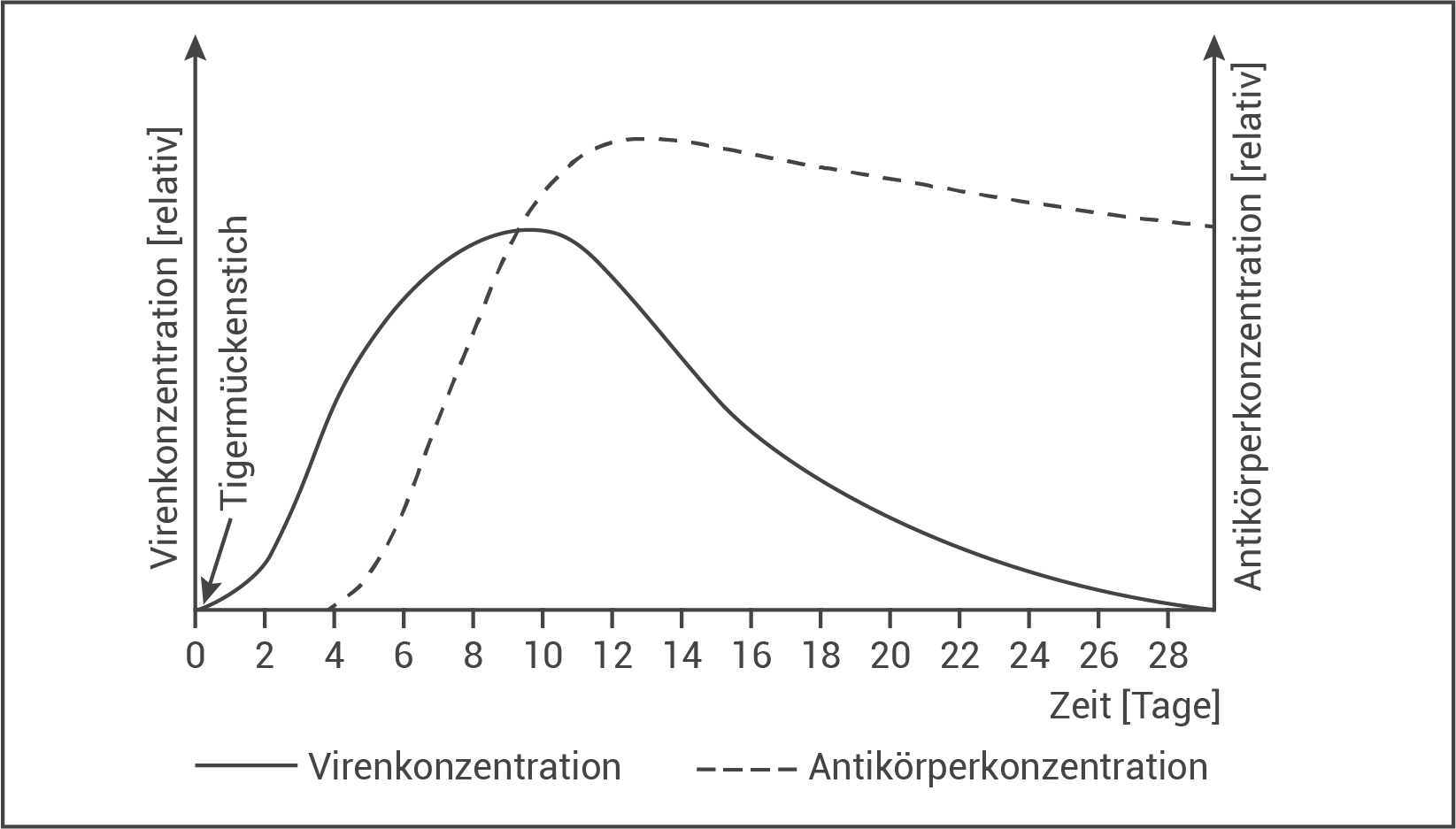

Ursache für das Dengue-Fieber sind Viren, die vor allem Immunzellen, z. B. Makrophagen, befallen, in welchen sie vermehrt werden. Im Körper einer mit Dengue-Fieber infizierten Person laufen immunologische Prozesse zur Abwehr des Erregers ab. Abbildung 4 zeigt den zeitlichen Verlauf der Konzentration der Dengue-Viren und der spezifischen Antikörper im Blut.

3 VP

Abb. 4: Konzentration der Dengue-Viren und der spezifischen Antikörper im Blut

3

Beschreibe die immunologischen Prozesse, die ausgehend von der Infektion mit Dengue-Viren zur Bildung von spezifischen Antikörpern führen und erkläre die in Abbildung 4 dargestellten Kurvenverläufe.

Um die Ausbreitung des Dengue-Fiebers einzusämmen, werden in den Brutgewässern der Tigermücken großflächig Insektizide ausgebracht. Dadurch sollen die Larven der Tigermücken abgetötet werden. Bei langfristigem Einsatz dieser Insektizide können sich allerdings resistente Mücken ausbreiten.

5 VP

4

Erläutere die Entstehung und Ausbreitung resistenter Mücken im Sinne der Synthetischen Evolutionstheorie.

Nenne eine Möglichkeit, wie man bei Insektiziden der Ausbreitung resistenter Mücken entgegenwirken kann.

Nenne eine Möglichkeit, wie man bei Insektiziden der Ausbreitung resistenter Mücken entgegenwirken kann.

4 VP

20 VP

1

Vorgänge, die zur Auslösung von Aktionspotenzialen am Axon der Sinneszelle führen:

- Mithilfe der Poren in der Kutikula dringen die Duftstoffmoleküle in die Lymphe ein. Sie erreichen so das Innere des Riechhaars und binden dort an spezifische Bindeproteine.

- Es entstehen Komplexe aus Duftstoffmolekül und Bindeprotein. Diese diffundieren durch die Lymphe und gelangen so zur Dendritenmembran der Sinneszelle, wo sie an spezifische Rezeptoren binden.

- Diese Rezeptoren sind mit Kationenkanälen gekoppelt, die sich aufgrund der Bindung öffnen. Dadurch strömen Kationen, wie K

- und Na

-Ionen, in das Zellplasma der Sinneszelle. Die Diffusion entspricht dem Konzentrationsgefälle.

- Es entsteht eine Depolarisation der Sinneszellmembran, die sich in Richtung Zellkörper und Axonhügel der Sinneszelle erstreckt.

- Sobald ein bestimmter Schwellenwert am Axonhügel erzielt wurde, wird ein Aktionspotenzial ausgelöst.

2.1

Durchführung einer Versuchsreihe:

Ein möglicher Unterschied in der Wirksamkeit zweier Mückensprays kann sich z. B. in der Anzahl der Mückenstiche auf der Haut zeigen. Um dies zu erfassen, wird eine Hautstelle mit dem jeweiligen Mückenspray behandelt, die für einen bestimmten Zeitraum einer definierten Zahl an Mücken ausgesetzt wird. Es bietet sich an, den Versuchsablauf bzw. die Ergebnisse z. B. mit Fotos zu dokumentieren. Bei der Durchführung ist zu beachten, dass für jeden Test die gleichen Versuchsbedingungen gegeben sein müssen (Ausnahme: der zu testende Wirkstoff). Hierzu gehören u. a. folgende Faktoren:

Damit die alleinige Wirkung des Lösungsmittels geprüft werden kann, sollte zudem eine Negativprobe durchgeführt werden. Dazu wird das Mückenspray ohne Wirkstoff angewendet. Alternative:

Basierend auf Abb. 2 ist auch die Planung eines neurophysiologischen Tests direkt am Riechhaar bzw. an der Mücke denkbar. Werden Duftstoff und Wirkstoff gleichzeitig hinzugegeben, können Ableitungen von Aktionspotenzialen am Riechhaar oder die Messung der Rezeptorpotenziale der Sinneszelle Aussagen über die Wirksamkeit der Mückensprays liefern.

Ein möglicher Unterschied in der Wirksamkeit zweier Mückensprays kann sich z. B. in der Anzahl der Mückenstiche auf der Haut zeigen. Um dies zu erfassen, wird eine Hautstelle mit dem jeweiligen Mückenspray behandelt, die für einen bestimmten Zeitraum einer definierten Zahl an Mücken ausgesetzt wird. Es bietet sich an, den Versuchsablauf bzw. die Ergebnisse z. B. mit Fotos zu dokumentieren. Bei der Durchführung ist zu beachten, dass für jeden Test die gleichen Versuchsbedingungen gegeben sein müssen (Ausnahme: der zu testende Wirkstoff). Hierzu gehören u. a. folgende Faktoren:

- Zahl an weiblichen („hungrigen“) Mücken

- Flächengröße der gewählten Hautstelle und der Körperteil

- Lösungsmittel für die Wirkstoffe

- Dauer der Expositionszeit

- Temperatur

- Helligkeit

- Jahreszeit

- Tageszeit

Damit die alleinige Wirkung des Lösungsmittels geprüft werden kann, sollte zudem eine Negativprobe durchgeführt werden. Dazu wird das Mückenspray ohne Wirkstoff angewendet. Alternative:

Basierend auf Abb. 2 ist auch die Planung eines neurophysiologischen Tests direkt am Riechhaar bzw. an der Mücke denkbar. Werden Duftstoff und Wirkstoff gleichzeitig hinzugegeben, können Ableitungen von Aktionspotenzialen am Riechhaar oder die Messung der Rezeptorpotenziale der Sinneszelle Aussagen über die Wirksamkeit der Mückensprays liefern.

2.2

Möglichkeiten, wie der Inhaltsstoff die Geruchswahrnehmung der Tigermücke behindern könnte:

- Bindet der Wirkstoff an Duftmoleküle, kann das dazu führen, dass diese nicht mehr in die Riechhaare eindringen können oder die Komplexbildung nicht mehr möglich ist. Die Signaltransduktion unterbleibt.

- Bindet der Wirkstoff an das Bindeprotein (statt an ein Duftmolekül), sodass der Komplex die Bindung an den Rezeptor verhindert, kommt die Signaltransduktion nicht mehr zustande.

- Der Wirkstoff ändert die Bindeproteine, sodass sie nicht mehr in der Lage sind, Duftmoleküle zu binden. Die Komplexbildung wird verhindert, die Bindung an den Rezeptor sowie die Signaltransduktion bleiben aus.

- Die Poren der Kutikula werden durch den Wirkstoff oder einen Wirkstoff-Duftstoff-Komplex verschlossen. Die Duftstoffe sind nicht mehr in der Lage, in die Riechhaare einzudringen.

- Die Signaltransduktion kann auch gestoppt werden, indem der Wirkstoff direkt den Rezeptor blockiert, sodass die Bindung an den Rezeptor nicht mehr möglich ist.

2.3

Mögliche DNA-Nukleotidsequenz, die für die angegebene Aminosäuresequenz codiert:

Erklärung für die verschiedenen Sequenzmöglichkeiten:

Erklärung für die verschiedenen Sequenzmöglichkeiten:

Für die Codierung der 20 Aminosäuren existieren mehr Codons als eigentlich gebraucht werden Der genetische Code ist also redundant/degeneriert. Dies führt dazu, dass viele Aminosäuren nicht nur durch ein Triplett codiert werden können.

Der genetische Code ist also redundant/degeneriert. Dies führt dazu, dass viele Aminosäuren nicht nur durch ein Triplett codiert werden können.

Für die Codierung der 20 Aminosäuren existieren mehr Codons als eigentlich gebraucht werden

3

Beschreibung der immunologischen Prozesse:

Aufgrund der Verklumpung (Antigen-Antikörper-Reaktion), die dadurch zustande kommt, dass gebildete Antikörper spezifisch an Epitope auf Antigenen der Erreger binden, können die Viren die Wirtszellen nicht mehr infizieren. In der Abschaltphase wird die Antikörperproduktion durch Reduzierung der Plasmazellen-Akitivität gesenkt. Erklärung der dargestellten Kurvenverläufe:

- Erkennungsphase: Makrophagen phagozytieren die Dengue-Viren, sodass diese nur noch als Bruchteile vorliegen. Durch bestimmte Membranproteine werden spezielle Fragmente der Virushülle (= Antigene) auf der Membranoberfläche der Makrophagen präsentiert. Mithilfe von spezifischen Rezeptoren sind die Makrophagen in der Lage, Kontakt zu T-Helferzellen aufzubauen. Zudem entsteht die Aktivierung der T-Helferzellen, die durch einen Signalstoff der Makrophagen ausgelöst wird. Gleichzeitig werden die Dengue-Viren auch von B-Lymphozyten mit geeigneten Rezeptoren phagozytiert. Auch hier werden Fragmente der Virushülle auf der Membranoberfläche der B-Lymphozyten präsentiert. Sie bauen Zellkontakt mit bereits aktivierten T-Helferzellen auf, wodurch diese aufgrund des doppelten Antigenkontakts Signalstoffe ausschütten.

- Erkennungsphase: Die ausgeschütteten Signalstoffe lösen bei den B-Lymphozyten die Vermehrung und Differenzierung in Plasmazellen und B-Gedächtniszellen aus.

- Wirkungsphase: Es werden spezifische Antikörper gegen (freie) Dengue-Viren von Plasmazellen hergestellt.

Aufgrund der Verklumpung (Antigen-Antikörper-Reaktion), die dadurch zustande kommt, dass gebildete Antikörper spezifisch an Epitope auf Antigenen der Erreger binden, können die Viren die Wirtszellen nicht mehr infizieren. In der Abschaltphase wird die Antikörperproduktion durch Reduzierung der Plasmazellen-Akitivität gesenkt. Erklärung der dargestellten Kurvenverläufe:

- Tag 0 - 4: Nach dem Mückenstich nimmt die Virenkonzentration stark zu. Im Zuge der spezifischen Immunabwehr finden zuerst die Erkennungs- und Differenzierungsphase statt. Dies führt dazu, dass die kompetenten Plasmazellen noch nicht vorhanden sind, die spezifische „Anti-Dengue“-Antikörper herstellen können. Die Viren haben die Möglichkeit, sich ungestört zu vermehren.

- ab Tag 4: Die Wirkungsphase startet mit einem raschen Anstieg der Antikörperkonzentration bis Tag 12.

- ab Tag 8: Die Virenkonzentration nimmt nur noch langsam zu und fällt schnell ab nach Tag 10. Grund hierfür ist die wachsende Agglutination der Viren durch die Antikörper und/oder Phagozytose durch Makrophagen.

- ab Tag 12: Durch Reduzierung der Akitivität der Plasmazellen fällt die Antikörperkonzentration langsam (Abschaltphase).

- ab Tag 28: Die Konzentration (freier) Dengue-Viren befindet sich nun bei null.

4

Entstehung und Ausbreitung resistenter Mücken im Sinne der Synthetischen Evolutionstheorie:

Einzelne Individuen können spontane, erbliche Mutationen aufweisen, die dann zu Resistenz gegen das Insektizid führen. Aufgrund von Rekombination kann beobachtet werden, dass das Resistenzgen in der Mückenpopulation in ständig neuen Merkmalskombinationen erscheint. Individuen, die Träger dieses Gens sind, und ihre Nachkommen weisen dadurch einen deutlich höheren Fortpflanzungserfolg auf. Durch diesen Selektionsvorteil wird eine rasche Verteilung des Resistenzgens im Genpool der Mückenpopulation erreicht (transformierende/ dynamische Selektion). Deswegen führt dauerhafter Insektizideinsatz bald dazu, dass nur noch resistente Tigermücken vorhanden sind. Möglichkeiten der Ausbreitung resistenter Mücken entgegenzuwirken:

Einzelne Individuen können spontane, erbliche Mutationen aufweisen, die dann zu Resistenz gegen das Insektizid führen. Aufgrund von Rekombination kann beobachtet werden, dass das Resistenzgen in der Mückenpopulation in ständig neuen Merkmalskombinationen erscheint. Individuen, die Träger dieses Gens sind, und ihre Nachkommen weisen dadurch einen deutlich höheren Fortpflanzungserfolg auf. Durch diesen Selektionsvorteil wird eine rasche Verteilung des Resistenzgens im Genpool der Mückenpopulation erreicht (transformierende/ dynamische Selektion). Deswegen führt dauerhafter Insektizideinsatz bald dazu, dass nur noch resistente Tigermücken vorhanden sind. Möglichkeiten der Ausbreitung resistenter Mücken entgegenzuwirken:

- Wechsel der Wirkstoffarten

- Mischung unterschiedlicher Wirkstoffarten

- Verwendung hoher letaler Giftdosierungen (gegen teiladaptierte Tiere)