Aufgabe 1 – Norovirus

Hinweis: Von den vier Aufgaben sollen in der Prüfung drei ausgewählt und bearbeitet werden.

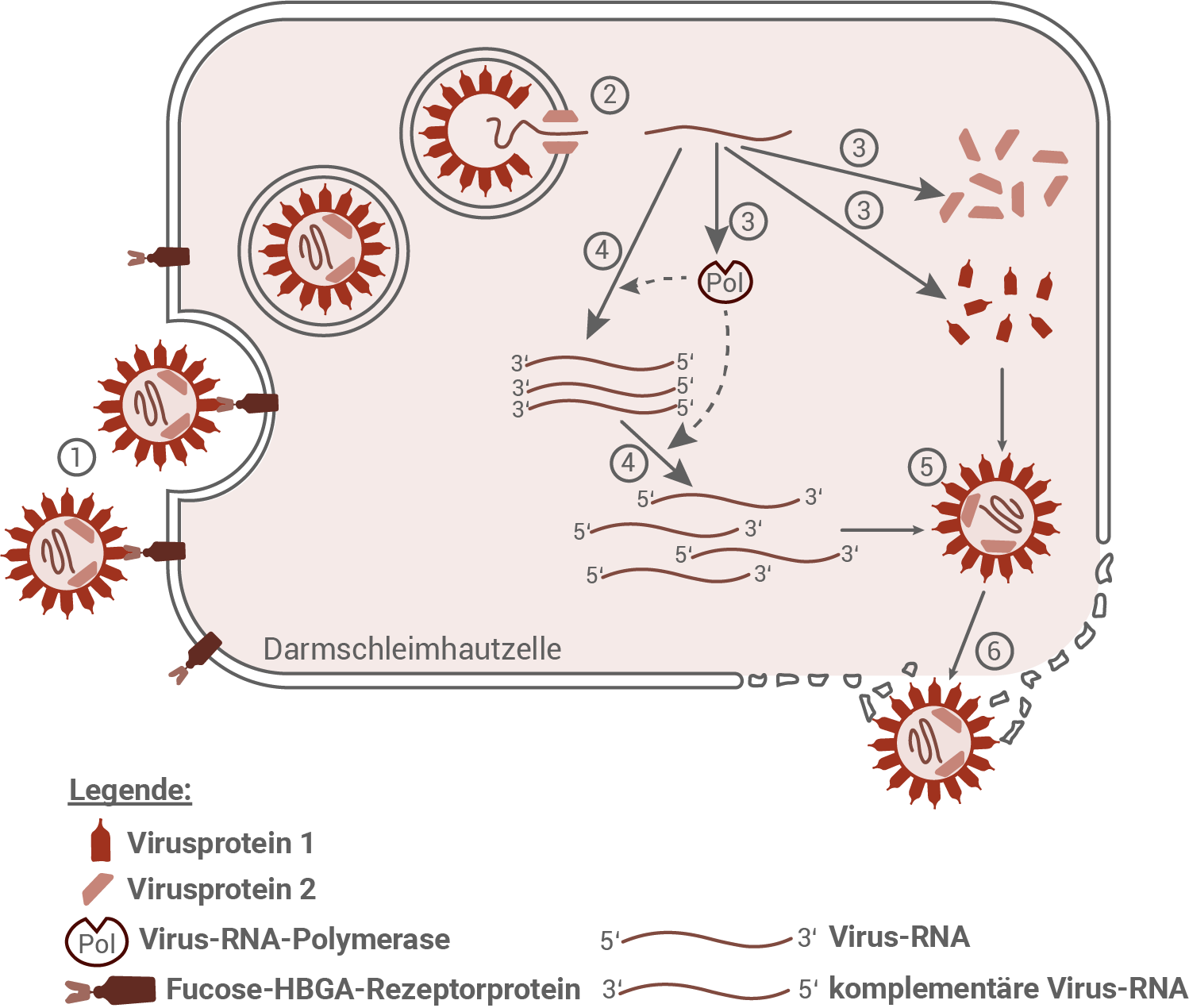

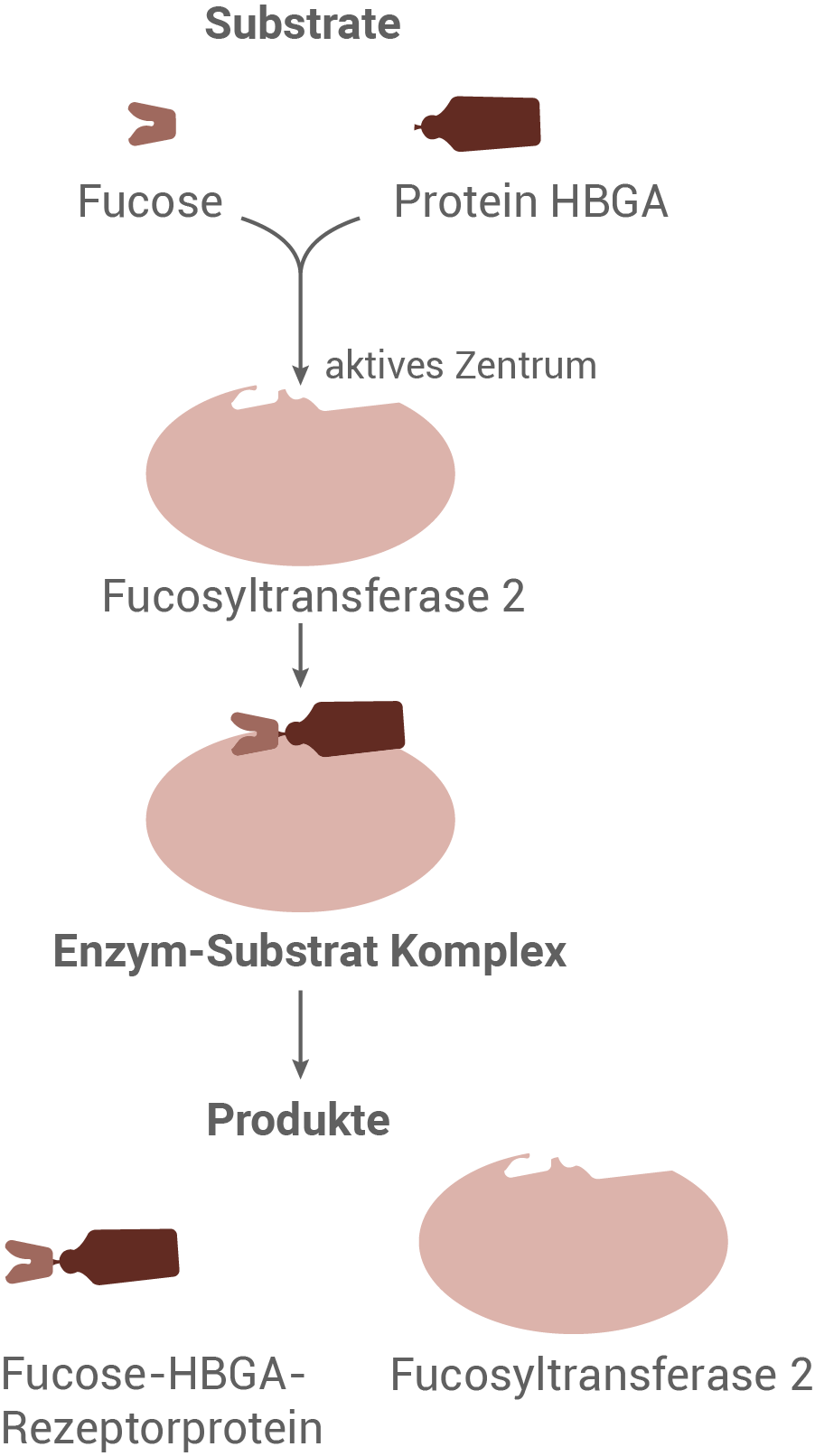

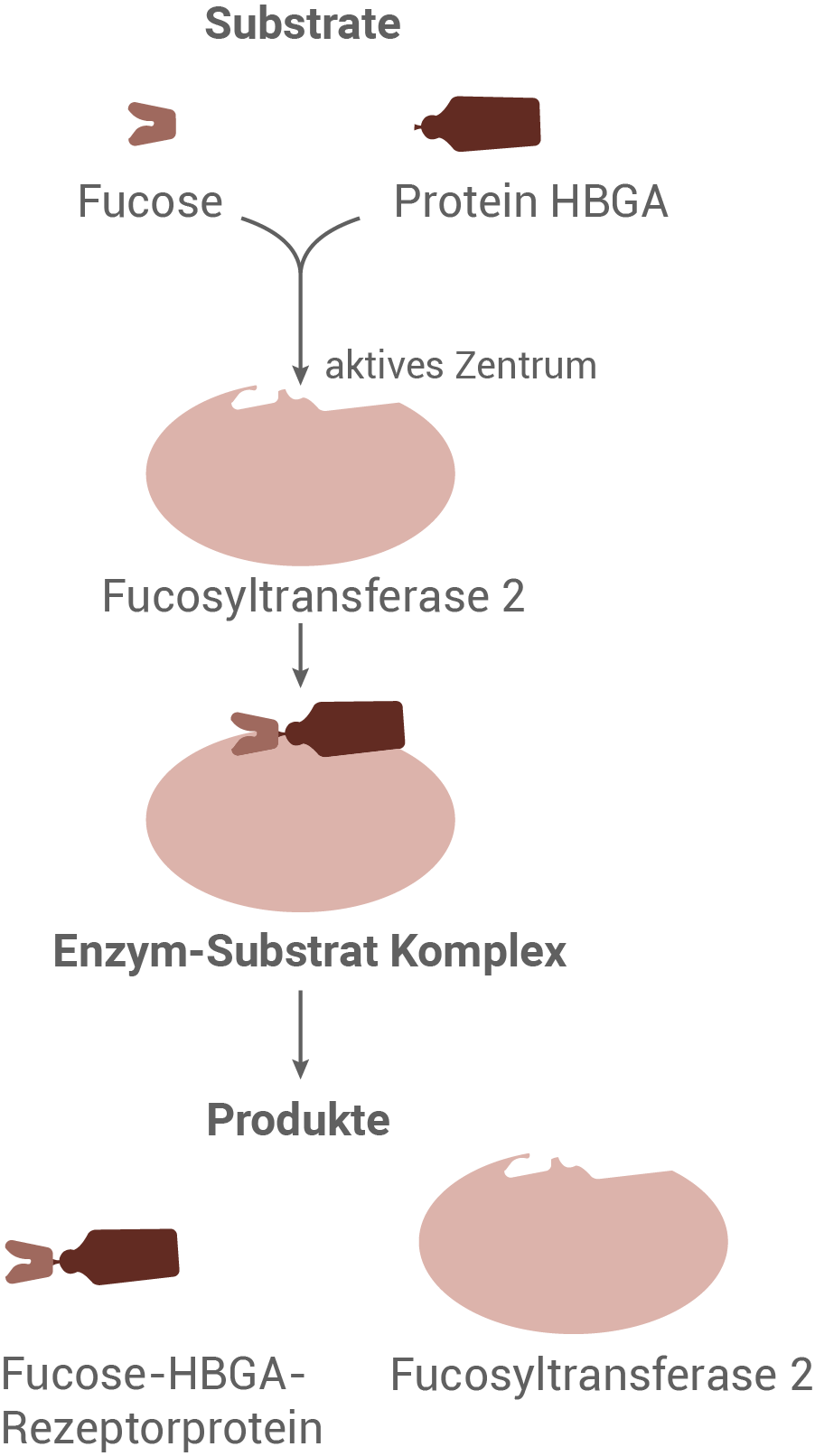

Das Norovirus ist ein weit verbreiteter Krankheitserreger des Menschen. Noroviren infizieren hauptsächlich Zellen der Darmschleimhaut, werden in ihnen vermehrt und zerstören sie schließlich (Abb. 1). Als Folge tritt bei infizierten Personen starker Durchfall auf. Noroviren bestehen aus einer Proteinhülle (Kapsid), in welche die Erbinformation in Form einzelsträngiger RNA eingelagert ist. Um in eine Wirtszelle eindringen zu können, benötigen sie ein in der Zellmembran der Wirtszelle integriertes Rezeptorprotein. Dieses besteht aus dem Protein HBGA und dem daran gebundenen Zucker Fucose (Abb. 1). Die Bindung der Fucose an HBGA wird in der Zelle durch das Enzym Fucosyltransferase 2 katalysiert. Muttermilch hat einen hohen Gehalt an Fucose. Gestillte Kinder sind dadurch weniger anfällig für Infektionen mit Noroviren.

Abb. 1: Vermehrung von Noroviren in Darmschleimhautzellen (schematisch, vereinfacht)

1.1

Beschreibe die Vermehrung von Noroviren in Darmschleimhautzellen anhand der Schritte 1 bis 6 in Abbildung 1.

6 BE

1.2

Gib eine mögliche Erklärung für die geringe Anfälligkeit gestillter Kinder gegenüber Noroviren.

4 BE

1.3

Stelle den Ablauf der durch Fucosyltransferase 2 katalysierten enzymatischen Reaktion unter Verwendung der Symbole aus Abbildung 1 in einer Abfolge beschrifteter Schemazeichnungen dar.

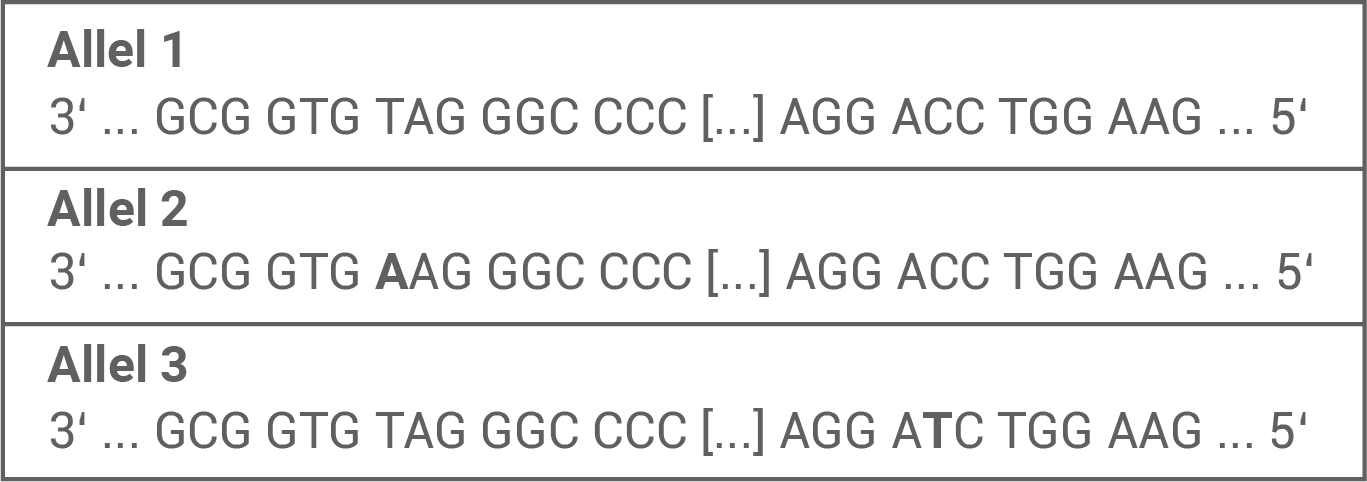

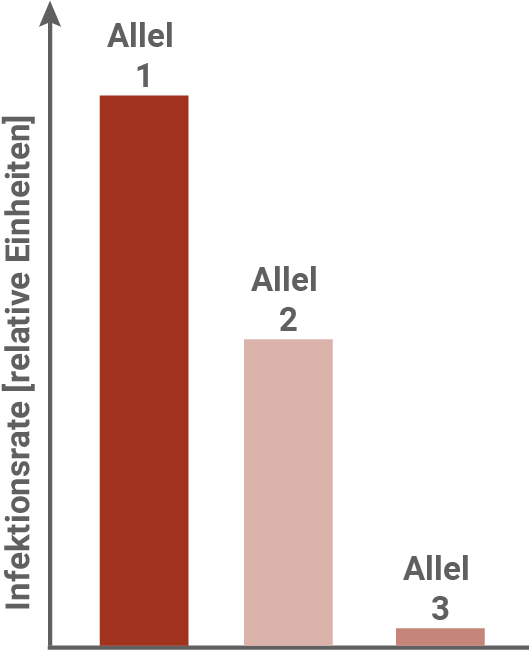

Nicht alle Menschen weisen die gleiche Anfälligkeit für eine Infektion mit dem Norovirus auf. In diesem Zusammenhang wurde das für die Fucosyltransferase 2 codierende Gen (FUT2) untersucht. Dabei wurden mehrere Allele gefunden. In Abbildung 2a sind Ausschnitte aus der DNA-Sequenz des FUT2-Gens des vorherrschenden Allels 1 und zweier weiterer FUT2-Allele dargestellt. Abbildung 2b zeigt die Infektionsraten bei Trägern der unterschiedlichen Allele nach Kontakt mit Noroviren.

6 BE

Abb. 2a: Ausschnitte aus der DNA-Sequenz verschiedener FUT2-Allele

Abb. 2b: Infektionsraten bei Trägern der FUT2-Allele nach Kontakt mit Noroviren

2.1

Ermittle mithilfe der Codesonne die jeweiligen Aminosäuresequenzen der Genprodukte der drei DNA-Sequenzen in Abbildung 2a.

4 BE

2.2

Erkläre die in Abbildung 2b dargestellten Unterschiede in den Infektionsraten.

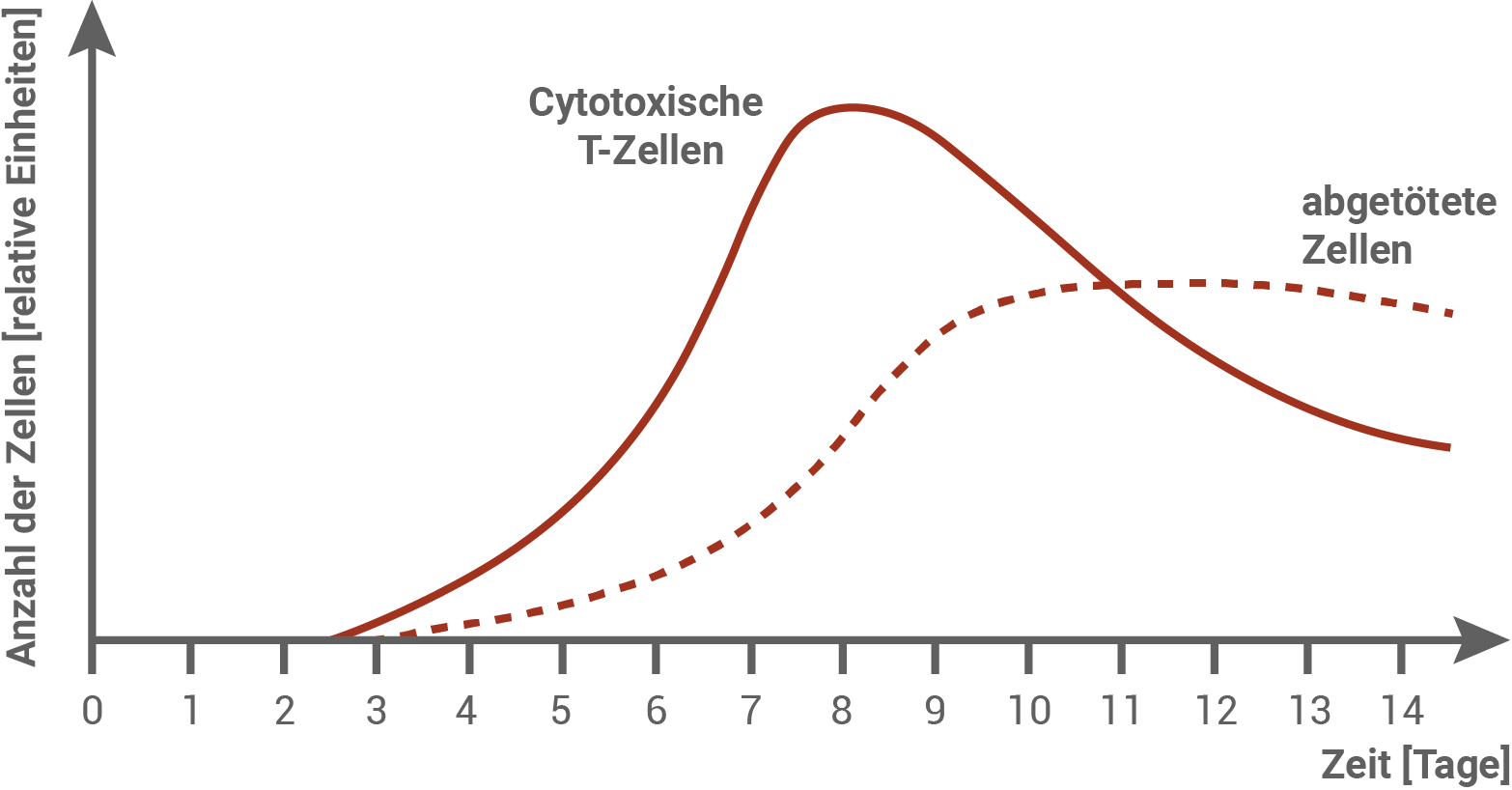

Nach einer Infektion mit Viren laufen im Körper eines Menschen immunologische Prozesse ab, die zur Abwehr der Erreger führen. Dabei werden virusinfizierte Darmschleimhautzellen durch spezifische cytotoxische T-Zellen (T-Killerzellen) abgetötet. Abbildung 3 zeigt über einen Zeitraum von 14 Tagen die Anzahl virusspezifischer cytotoxischer T-Zellen und abgetöteter Darmschleimhautzellen nach einer Virusinfektion.

8 BE

Abb. 3: Anzahl virusspezifischer cytotoxischer T-Zellen und abgetöteter Darmschleimhautzellen nach einer Virusinfektion am Tag 0

3

Beschreibe die immunologischen Prozesse, die ausgehend von der Infektion mit Viren zur Abtötung virusinfizierter Körperzellen führen, und erläutere die in Abbildung 3 dargestellten Kurvenverläufe.

12 BE

40 VP

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1.1

Vermehrung von Viren in Darmschleimhautzellen:

- Das Kapsidprotein des Norovirus bindet an ein Fucose-HBGA-Rezeptorprotein und wird daraufhin per Endocytose in die Wirtszelle aufgenommen.

- Virusproteine öffnen die Vesikelhülle und die Virus-RNA wird durch eine Öffnung des Kapsids ins Cytoplasma der Wirtszelle entlassen.

- Aus der Virus RNA werden durch Translation Virusprotein 1 und 2 sowie Virus-RNA-Polymerase hergestellt.

- Aus der Virus RNA wird mittels der Virus-RNA-Polymerase komplementäre Virus-RNA synthetisiert. Die wird im Anschluss wieder in Virus-RNA umgewandelt.

- Aus Virusprotein 1 und 2 sowie aus der fertigen Virus-RNA werden neue Noroviren zusammengesetzt.

- Die neu produzierten Viren lysieren die Membran der Darmschleimhautzelle und gelangen so in den Extrazellularraum.

1.2

Geringe Anfälligkeit gestillter Kinder für Noroviren:

Im Darm gestillter Kinder konkurrieren Norovieren und Fucose aus der Muttermilch um die Rezeptorproteine. Es können weniger Noroviren an die Rezeptorproteine binden, da die Bindestelle für das Virusprotein 1 durch Fucose besetzt ist. Daher werden weniger Körperzellen mit dem Virus infiziert.

1.3

Ablauf der durch Fucosyltransferase 2 katalysierten Reaktion:

2.1

Aminosäuresequenzen der DNA-Sequenzen:

Allel 1

- mRNA-Sequenz: 5'... CGC CAC AUC CCG GGG [...] UCC UGG ACC UUC ...3'

- Aminosäuresequenz: ... Arg - His - Ile - Pro - Gly - [...] - Ser - Trp - Thr - Phe ...

- mRNA-Sequenz: 5'... CGC CAC UUC CCG GGG [...] UCC UGG ACC UUC ...3'

- Aminosäuresequenz: ... Arg - His - Phe - Pro - Gly - [...] - Ser - Trp - Thr - Phe ...

- mRNA-Sequenz: 5'... CGC CAC AUC CCG GGG [...] UCC UAG ...3'

- Aminosäuresequenz: ... Arg - His - Ile - Pro - Gly - [...] - Ser - Stopp

2.2

Unterschiede in den Infektionsraten:

Allel 1 ist intakt. Personen, die dieses Allel besitzen, exprimieren daher ein funktionsfähiges Enzym. Dementsprechend weisen sie eine hohe Anzahl an Fucose-HBGA-Rezeptoren an den Darmschleimhautzellen auf, und es besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Noroviren binden. Daher tritt bei Trägern mit diesem Allel eine hohe Infektionsrate auf. In Allel 2 führt eine Punktmutation zu einer Basensubstitution (Missense-Mutation). In der resultierenden Aminosäure wird statt Ile Phe eingebaut. Vermutlich ist das Enzym dadurch in seiner Raumstruktur und Funktionsfähigkeit verändert. Es werden weniger Fucose-HBGA-Rezeptoren gebildet, und weniger Viren können binden. Daher ist die Infektionsrate bei Trägern dieses Allels verringert. In Allel 3 führt eine Mutation an einer anderen Stelle zu einem vorzeitigen Abbruch der Aminosäurekette (Nonsense-Mutation). Infolgedessen ist das Enzym so stark in seiner Funktion eingeschränkt, dass keine (oder nur sehr wenige) Rezeptoren entstehen. Daher ist die Bindungswahrscheinlichkeit für Noroviren sehr gering, und die Infektionsrate entsprechend niedrig.

3

Immunologische Prozesse nach einer Infektion mit Viren:

Freie Viren werden durch Makrophagen phagocytiert, und Erregerbruchstücke werden mittels MHC-II-Proteinen an ihrer Oberfläche präsentiert. Die Ausschüttung von Cytokinen führt zur Bindung spezifischer T-Helferzellen mit passenden Rezeptoren. Es kommt zu einer Aktivierung und Vermehrung der spezifischen T-Helferzellen und zur Ausschüttung von Cytokinen. Auch auf der Oberfläche virusinfizierter Darmschleimhautzellen werden Erregerfragmente mittels MHC-I-Proteinen präsentiert. Spezifische cytotoxische T-Zellen können mittels passender Rezeptoren daran binden. Dadurch wird die erste Aktivierung der cytotoxischen T-Zellen eingeleitet. Eine vollständige Aktivierung erfolgt durch die von den T-Helferzellen ausgeschütteten Cytokine. Die cytotoxischen T-Zellen geben daraufhin Stoffe ab, die zur Abtötung der virusinfizierten Zelle führen.

Dargestellte Kurvenverläufe:

Etwa drei Tage nach der Infektion beginnt die Produktion cytotoxischer T-Zellen. Bis zum 8. Tag nimmt die Anzahl der Zellen zu, danach fällt sie ab. Leicht zeitversetzt steigt auch die Anzahl abgetöteter Zellen. Bis zum 11. Tag ist die Zahl der abgetöteten Zellen geringer, als die der cytotoxischen T-Zellen. Nach diesem Tag bleibt die Zahl der abgetöteten Zellen nahezu konstant, während die Anzahl der cytotoxischen T-Zellen abfällt. Die Vermehrung der T-Zellen läuft im Rahmen der virusinduzierten, zellulären Immunantwort ab. Die Zunahme der abgetöteten Zellen steigt mit Zunahme der T-Zellen durch deren cytotoxische Wirkung. Die Abnahme der T-Zellen nach dem 8. Tag ist damit zu erklären, dass zu diesem Zeitpunkt die meisten infizierten Zellen bereits abgetötet wurden. Die Virusvermehrung ist dadurch verringert, und die Virusdichte im Körper lässt nach. Die zelluläre Immunantwort kommt daher zum Erliegen. Die Kurve der Anzahl der abgetöteten Zellen flacht ab, da nur noch wenige infizierten Zellen vorhanden sind.