Aufgabe 4 – Neurobiologie, Ökologie

Einige Populationen des Westamerikanischen Rauhautmolchs (Taricha granulosa, Abb. 1) produzieren in Hautdrüsen das Nervengift Tetrodotoxin (TTX). TTX wird über die Drüsen in den feuchten Hautschleim abgegeben. Dort fungiert es als wirksamer Abwehrstoff gegen Fressfeinde, bei denen es zur tödlichen Lähmung durch Muskelerschlaffung führt. TTX wirkt auf spannungsgesteuerte Natriumionenkanäle (Na -Kanäle) in der Axonmembran. Solche Na

-Kanäle) in der Axonmembran. Solche Na -Kanäle spielen eine wichtige Rolle für den Verlauf von Aktionspotenzialen.

-Kanäle spielen eine wichtige Rolle für den Verlauf von Aktionspotenzialen.

Abb. 1: Westamerikanischer Rauhautmolch

1.1

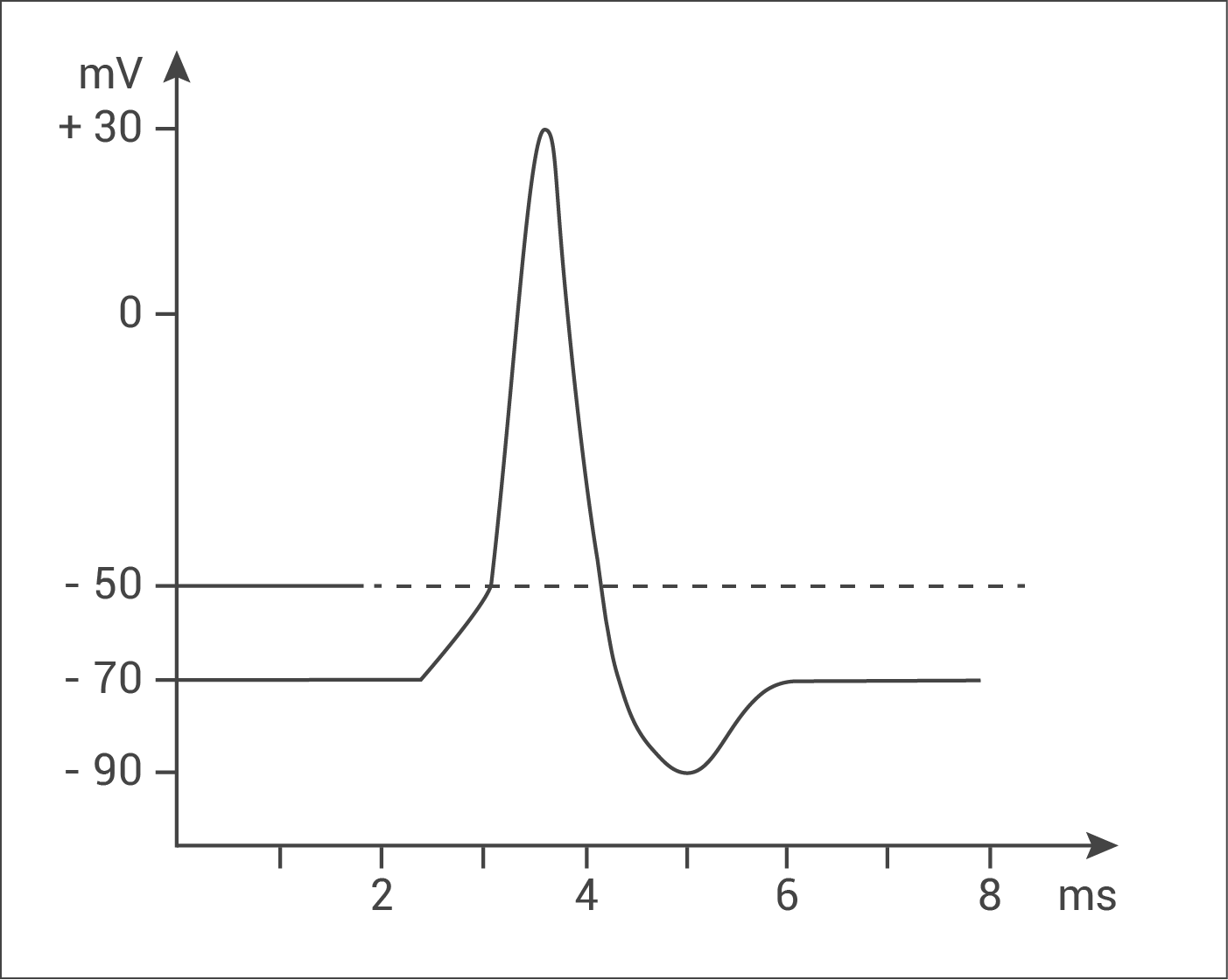

Zeichne ein beschriftetes Diagramm, das den Verlauf eines Aktionspotenzials zeigt (Größe ca. ½ Seite), und erläutere die auf molekularer Ebene ablaufenden Vorgänge, die zu diesem Spannungsverlauf führen.

4 VP

1.2

Erläutere eine mögliche molekulare Wirkungsweise von TTX, die zu der beobachteten tödlichen Lähmung bei den Fressfeinden führt.

2 VP

Die Strumpfbandnatter (Thamnophis sirtalis, Abb. 2) ist ein wichtiger Fressfeind von Rauhautmolchen. Verschiedene Varianten spannungsgesteuerter Na -Kanäle bei Strumpfbandnattern führen zu einer unterschiedlich stark ausgeprägten Empfindlichkeit gegenüber TTX. Manche Nattern sind nach dem Fressen eines Rauhautmolches nicht vollständig gelähmt, sondern bewegen sich nach dem Fressen eines Rauhautmolches lediglich langsamer fort und erholen sich allmählich. Man geht davon aus, dass sich TTX-unempfindlichere Strumpfbandnattern aus TTX-empfindlichen Vorfahren entwickelt haben.

-Kanäle bei Strumpfbandnattern führen zu einer unterschiedlich stark ausgeprägten Empfindlichkeit gegenüber TTX. Manche Nattern sind nach dem Fressen eines Rauhautmolches nicht vollständig gelähmt, sondern bewegen sich nach dem Fressen eines Rauhautmolches lediglich langsamer fort und erholen sich allmählich. Man geht davon aus, dass sich TTX-unempfindlichere Strumpfbandnattern aus TTX-empfindlichen Vorfahren entwickelt haben.

Abb. 2: Strumpfbandnatter

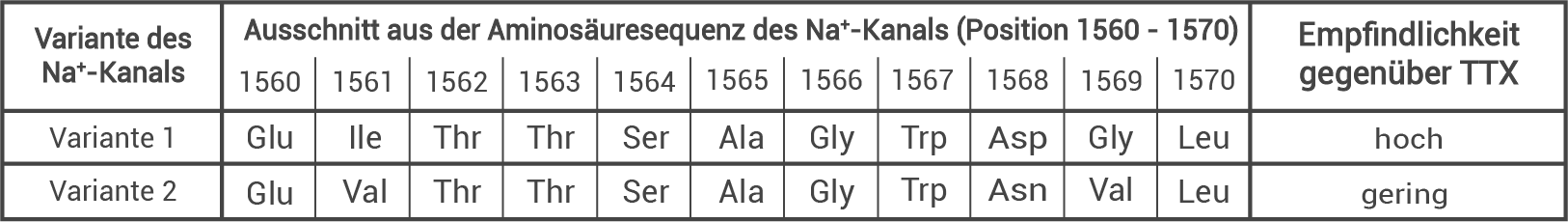

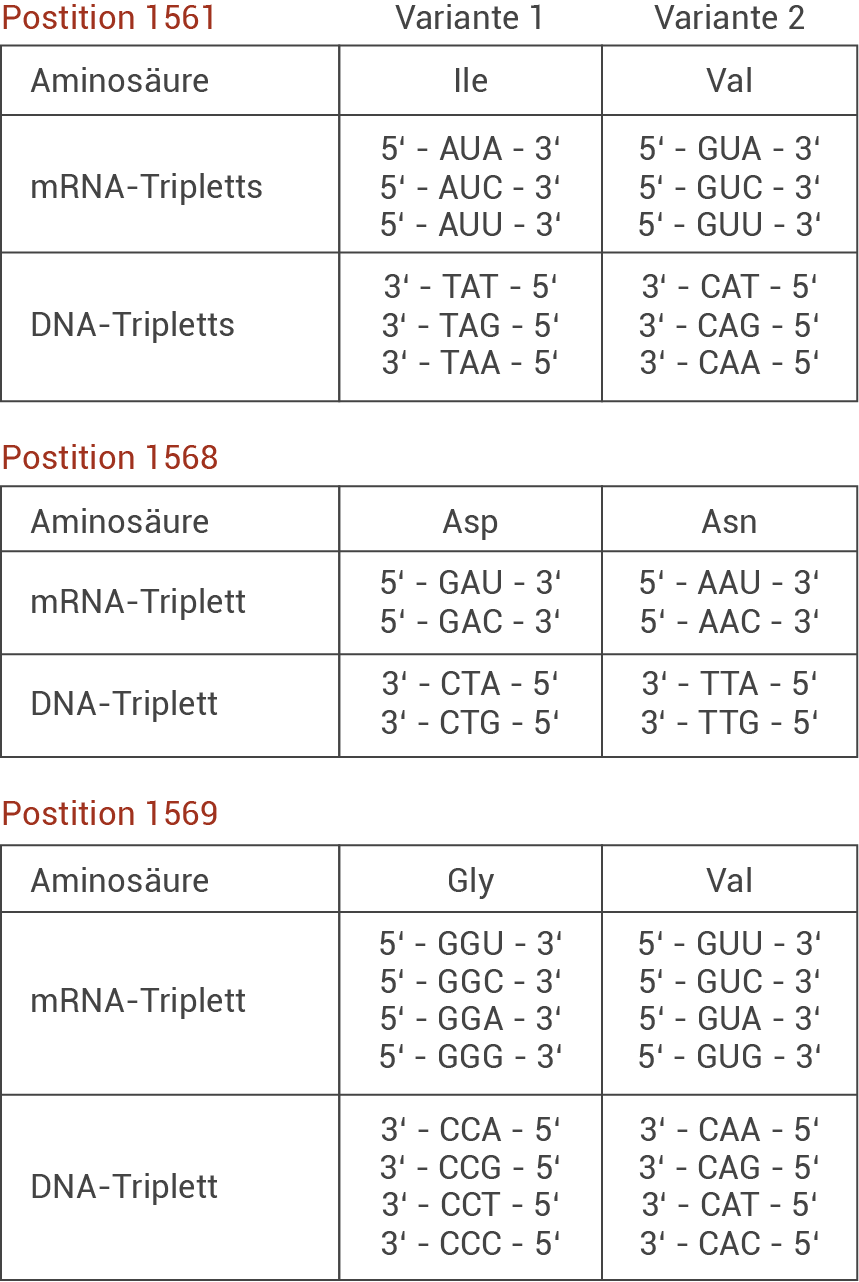

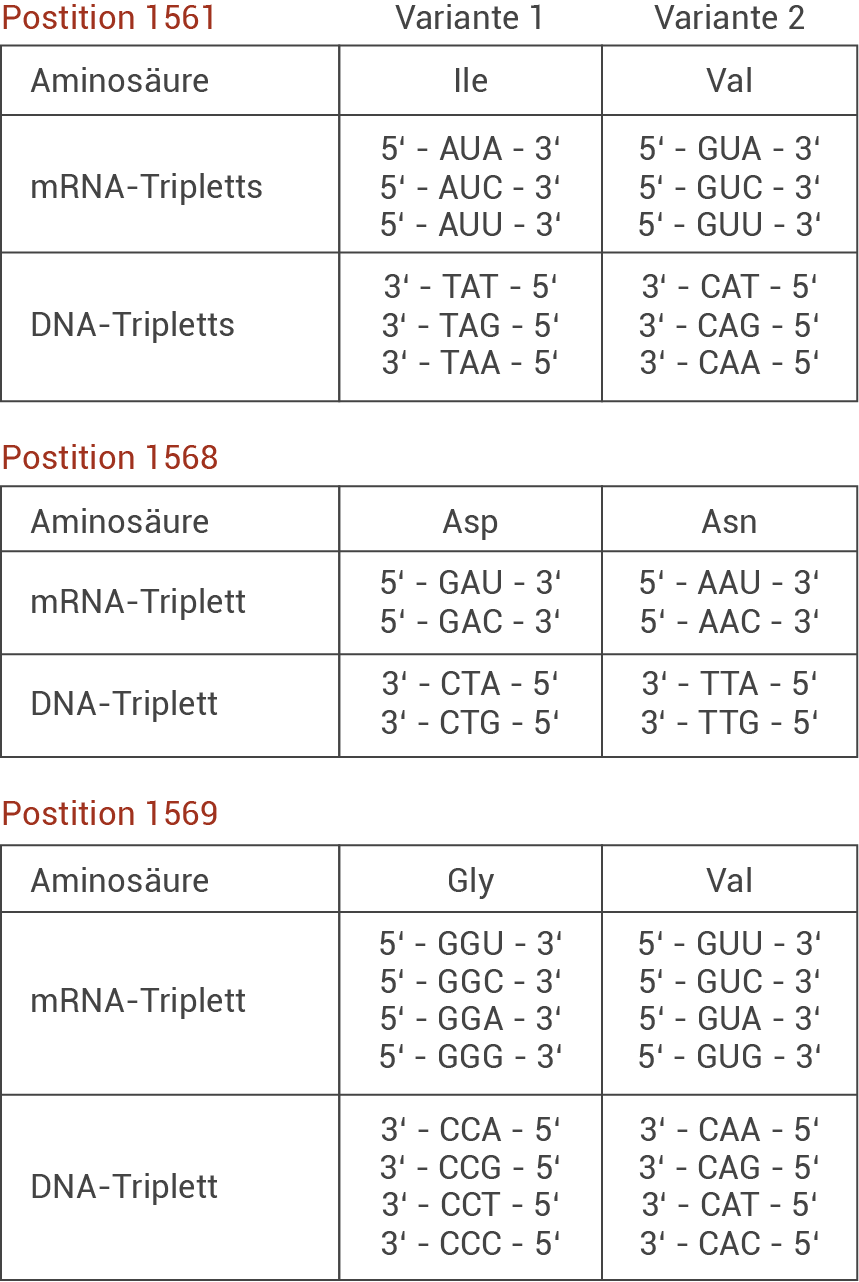

Tabelle 1: Aminosäuresequenz und TTX-Empfindlichkeit zweier Varianten des spannungsgesteuerten Na-Kanals

2

Ermittle unter Zuhilfenahme der Codesonne (siehe Anlage) mögliche Mutationen, die zu den drei Unterschieden der Aminosäuresequenzen der beiden Varianten in Tabelle 1 führen. Erläutere, weshalb diese Unterschiede in der Aminosäuresequenz die Empfindlichkeit gegenüber TTX so stark beeinflussen können.

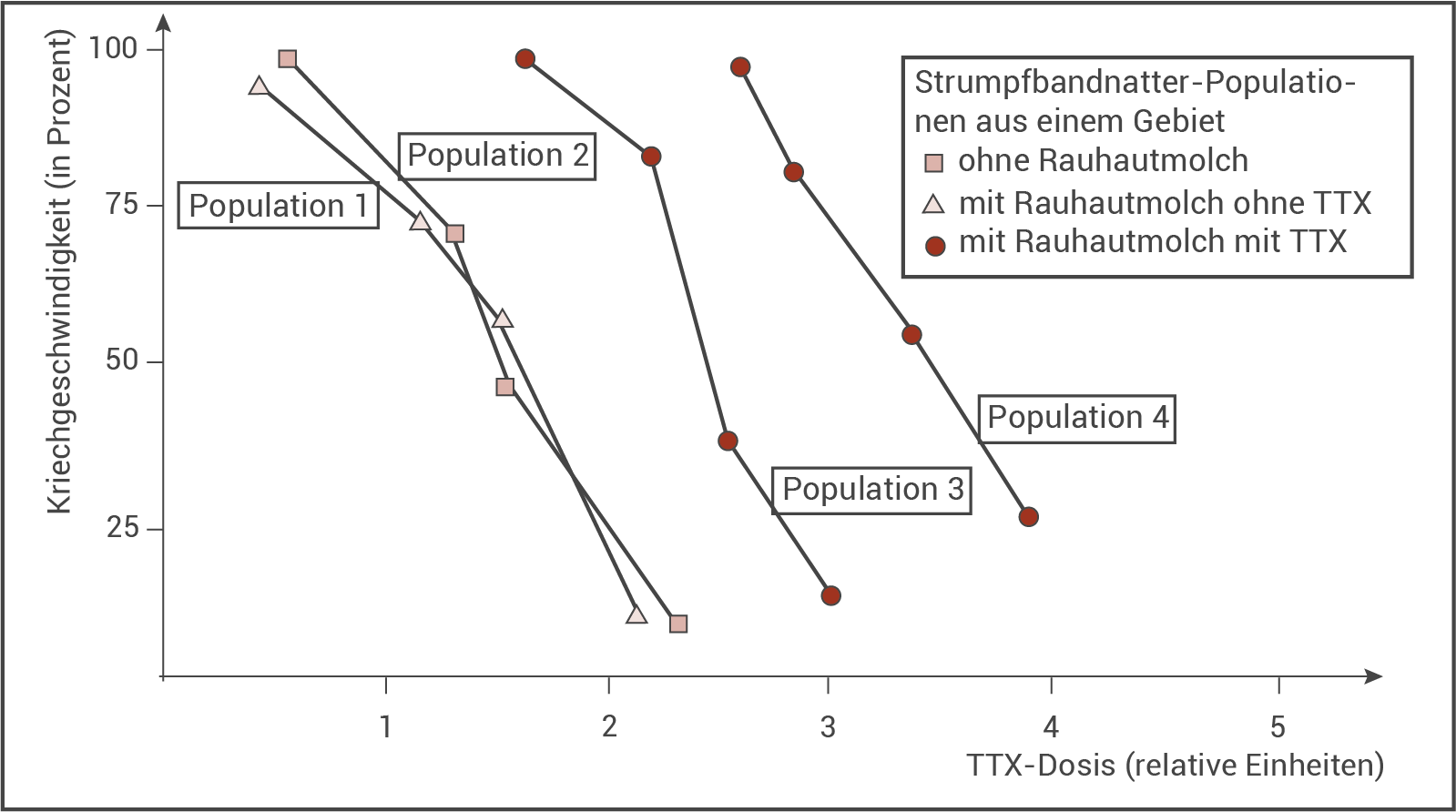

Bei verschiedenen Populationen der Strumpfbandnatter wurde die Wirkung von TTX auf die Kriechgeschwindigkeit ermittelt. Dabei wurde die Kriechgeschwindigkeit in Abhängigkeit von der injizierten TTX-Dosis gemessen (Abbildung 3).

3 VP

Abb. 3: Wirkung von TTX auf Strumpfbandnattern verschiedener Populationen

3.1

Beschreibe für Population 1 den in Abbildung 3 dargestellten Zusammenhang zwischen TTX-Dosis und Kriechgeschwindigkeit und erkläre diesen auf molekularer Ebene.

2 VP

3.2

Vergleiche die Untersuchungsergebnisse mit denen der übrigen Populationen aus Abbildung 3. Gib für die Unterschiede eine mögliche Erklärung auf molekularer Ebene.

Man geht davon aus, dass die Evolution von Strumpfbandnatter und Rauhautmolch sich wechselseitig beeinflusst (Koevolution).

3 VP

4.1

Erkläre im Sinne der Synthetischen Evolutionstheorie die Entstehung einer Strumpfbandnatter-Population, die gegen TTX unempfindlich ist.

4 VP

4.2

Beschreibe zwei mögliche Ursachen, die zu den in Abbildung 3 dargestellten Unterschieden in den Populationen 3 und 4 geführt haben könnten.

Bildnachweise [nach oben]

2 VP

20 VP

1.1

Zeichnung eines Diagramms mit Aktionspotenzialverlauf:

Erklärung der molekularen Vorgänge:

Erklärung der molekularen Vorgänge:

- Depolarisationsphase: Durch eine Reizung wird die Membran bis zum Schwellenwert polarisiert. Bei Überschreitung des Schwellenwertes öffnen sich die spannungsgesteuerten Na

-Ionenkanäle und durch positive Rückkoppelung werden weitere Kanäle geöffnet. Es folgt ein schneller und starker Na

-Ioneneinstrom (Diffusion gemäß Konzentrationsgefälle) durch den die Membran(spannung) umgepolt wird (von ca. -70mV auf bis +30 mV). Nun schließen sich die spannungsgesteuerten Na

-Ionenkanäle schnell wieder und die spannungsgesteuerten K

-Ionenkanäle öffnen sich mit einer Verzögerung.

- Repolarisationsphase: Wenn die K

-Ionenkanäle sich öffnen, kommt es zu einem schnellen K

-Ionenausstrom (entlang des Konzentrationsgefälles). Es folgt die Repolarisation der Membran und es kann für kurze Zeit zur Hyperpolarisation kommen. Anschließend kommt es wieder zur Schließung der spannungsgesteuerten K

-Ionenkanäle und Erreichung des Ruhepotenzials.

1.2

Erläuterung möglicher molekularer Wirkungsweisen von Tetrodotoxin (TTX):

Die spannungsgesteuerten Na -Ionenkanäle werden durch TTX blockiert und auch wenn der Schwellenwert überschritten wird, strömen keine Na

-Ionenkanäle werden durch TTX blockiert und auch wenn der Schwellenwert überschritten wird, strömen keine Na -Ionen ein. Das für die Erregungsleitung entscheidende "Alles-oder-nichts"-Ereignis bleibt aus und durch die fehlende Erregungsleitung über motorische Nervenfasern kontraktieren keine Muskeln mehr. Durch die Atemlähmung kommt es zum Tod.

Mögliche Wirkungsweisen von TTX (eine erforderlich):

-Ionen ein. Das für die Erregungsleitung entscheidende "Alles-oder-nichts"-Ereignis bleibt aus und durch die fehlende Erregungsleitung über motorische Nervenfasern kontraktieren keine Muskeln mehr. Durch die Atemlähmung kommt es zum Tod.

Mögliche Wirkungsweisen von TTX (eine erforderlich):

Die spannungsgesteuerten Na

- Durch die Bindung von TTX wird die Öffnung der spannungsgesteuerten Na

-Ionenkanäle gehemmt.

- Durch die TTX-Bindung wird die räumliche Struktur der Na

-Ionenkanäle gehemmt.

- Die Bindung von TTX erfolgt im Durchtrittsbereich von Na

-Ionenkanälen.

2

Ermittlung möglicher Mutationen:

Es werden DNA-Tripletts erwartet, da sich Mutationen auf der DNA-Ebene abspielen. Am einfachsten ist es, jeweils eine Punktmutation in einem der drei betroffenen DNA-Tripletts anzunehmen.

Nicht erwartet werden mRNA-Tripletts und Angabe von 3'- und 5'-Ende der DNA-Tripletts. Außerdem ist für jede Position jeweils nur eine Triplettmutation verlangt.

Erläuterung der Empfindlichkeitsunterschiede gegenüber TTX:

Erläuterung der Empfindlichkeitsunterschiede gegenüber TTX:

Durch den Austausch von Aminosäuren verändern sich die Wechselwirkungen zwischen den Aminosäureresten (Seitenketten). Mögliche Auswirkungen (nur eine verlangt):

Es werden DNA-Tripletts erwartet, da sich Mutationen auf der DNA-Ebene abspielen. Am einfachsten ist es, jeweils eine Punktmutation in einem der drei betroffenen DNA-Tripletts anzunehmen.

Nicht erwartet werden mRNA-Tripletts und Angabe von 3'- und 5'-Ende der DNA-Tripletts. Außerdem ist für jede Position jeweils nur eine Triplettmutation verlangt.

Durch den Austausch von Aminosäuren verändern sich die Wechselwirkungen zwischen den Aminosäureresten (Seitenketten). Mögliche Auswirkungen (nur eine verlangt):

- Die räumliche Struktur der TTX-Bindestelle verändert sich und das TTX-Molekül bindet schlechter (Schlüssel-Schloss-Prinzip).

- Zwischen den bindenden Aminosäureresten der Bindestelle und dem TTX-Molekül verringern sich die Anziehungskräfte.

- Wenn sich die Tertiärstruktur des gesamten Kanalproteins verändert, wird der Na

-Ionenkanal, trotz Bindung des TTX-Moleküls, nur eingeschränkt blockiert.

3.1

Zusammenhang zwischen TTX-Dosis und Kriechgeschwindigkeit:

Beschreibung:

Je höher die injizierte TTX-Dosis ist, desto niedriger ist die Kriechgeschwindigkeit. Erklärung auf molekularer Ebene:

Je höher die TTX-Konzentration, umso größer ist die Anzahl an Na -Ionenkanälen, die zu einem spezifischen Zeitpunkt an einem Axon TTX-gebunden sind. Sie sind damit inaktiviert. Wenn ein Aktionspotenzial an einer bestimmten Stelle des Axons eintrifft, dauert die Depolarisation und Spannungsumkehr demnach länger. Dadurch verlängert sich die Erregungsleitung an den Axonen und die Reaktionszeit auf Muskelbefehle erhöht sich. Daraus folgt langsameres Kriechen.

-Ionenkanälen, die zu einem spezifischen Zeitpunkt an einem Axon TTX-gebunden sind. Sie sind damit inaktiviert. Wenn ein Aktionspotenzial an einer bestimmten Stelle des Axons eintrifft, dauert die Depolarisation und Spannungsumkehr demnach länger. Dadurch verlängert sich die Erregungsleitung an den Axonen und die Reaktionszeit auf Muskelbefehle erhöht sich. Daraus folgt langsameres Kriechen.

Je höher die injizierte TTX-Dosis ist, desto niedriger ist die Kriechgeschwindigkeit. Erklärung auf molekularer Ebene:

Je höher die TTX-Konzentration, umso größer ist die Anzahl an Na

3.2

Vergleich der Untersuchungsergebnisse:

Gemeinsamkeiten: Für alle Populationen gilt der gleiche Zusammenhang: Ausgehend von unterschiedlichen TTX-Anfangsdosen verlangsamt sich die Kriechgeschwindigkeit bei Erhöhung der TTX-Dosis. Die Populationen 1 und 2 (bzw. die Kurvenverläufe) gleichen sich.

Unterschiede: Es lässt sich erkennen, dass die Populationen 3 und 4 für eine Minderung der Kriechgeschwindigkeit wie bei 1 und 2 eine höhere TTX-Dosis brauchen. Die Halbierung der Geschwindigkeit ist bei Population 1 nach einer TTX-Dosis von ca. 1,6 relativen Einheiten, bei Population 3 nach ca. 2,4 und bei Population 4 erst nach ca. 3,5 relativen Einheiten erkennbar. Folglich sind Population 1 und 2 relativ TTX-empfindlich, Population 3 weniger empfindlich und Population 4 am unempfindlichsten gegenüber dem Giftstoff.

Mögliche Erklärung der Unterschiede auf molekularer Ebene (nur eine erforderlich):

- Durch Mutationen im Gen, die sich unterschiedlich auf die spannungsgesteuerten Na

-Ionenkanäle auswirken, kommt es zu variablen Veränderungen der Aminosäuresequenzen dieses Kanalproteins. Daraus folgt eine unterschiedlich wirksame Blockade der Ionenkanäle durch TTX.

- Aufgrund von Mutationen besitzt jede Population unterschiedlich viele spannungsgesteuerten Na

-Ionenkanäle. Das erklärt die unterschiedlich hohen TTX-Dosen für eine vergleichbare Verminderung der Kriechgeschwindigkeit.

- Die Populationen greifen auf unterschiedlich wirksame Mechanismen zurück, die für den Abbau oder die immunologische Neutralisierung des Giftstoffes verantwortlich sind.

4.1

Vergleich der Untersuchungsergebnisse:

Durch Mutation und Rekombination ist von einer genetischen Variabilität innerhalb einer Population der Strumpfnattern auszugehen. Es gab Individuen, die durch Mutation(en) im Gen für den Na -Ionenkanal, gegen TTX unempfindlich waren und deshalb einen Selektionsvorteil besaßen. Diese Individuen überlebten den Verzehr giftiger Rauhautmolche und besaßen damit außerdem eine neue Nahrungsquelle. Daraus folgen eine erfolgreichere Fortpflanzung und eine höhere reproduktive Fitness (mehr TTX-unempfindliche Nachkommen). Im Genpool der Population stieg generationsweise die Frequenz der Allele für TTX-unempfindliche Na

-Ionenkanal, gegen TTX unempfindlich waren und deshalb einen Selektionsvorteil besaßen. Diese Individuen überlebten den Verzehr giftiger Rauhautmolche und besaßen damit außerdem eine neue Nahrungsquelle. Daraus folgen eine erfolgreichere Fortpflanzung und eine höhere reproduktive Fitness (mehr TTX-unempfindliche Nachkommen). Im Genpool der Population stieg generationsweise die Frequenz der Allele für TTX-unempfindliche Na -Ionenkanäle und daraus resultierte eine TTX-unempfindliche Strumpfnattern-Population (transformierende Selektion).

-Ionenkanäle und daraus resultierte eine TTX-unempfindliche Strumpfnattern-Population (transformierende Selektion).

Durch Mutation und Rekombination ist von einer genetischen Variabilität innerhalb einer Population der Strumpfnattern auszugehen. Es gab Individuen, die durch Mutation(en) im Gen für den Na

4.2

Mögliche Ursachen für die Unterschiede zwischen Population 3 und 4 (zwei erforderlich):

- Population 4 hat über die Zeit mehr Mutationen im Gen für den Na

-Ionenkanal als Population angehäuft, da sie sich bereits länger in einer Umgebung mit giftigen Rauhautmolchen befindet. Das kann eine geringere Empfindlichkeit gegenüber TTX bewirken.

- Population 4 befindet sich in einem Gebiet mit giftigeren Rauhautmolchen. Daraus folgt die Wirkung eines stärkeren Selektionsdrucks in Richtung Unempfindlichkeit gegenüber TTX (z.B. durch einen längeren gemeinsamen Koevolutionszeitraum).

- Population 3 befindet sich in einem Gebiet, indem weniger giftige Molche vorkommen oder die Schlangen andere Beutetiere bevorzugen, wodurch der Selektionsdruck geringer ist.

- Population 4 befindet sich in einem Gebiet mit Fressfeinden der Strumpfnatter (z.B. Vögel) und damit ist der Selektionsdruck höher. Die Unempfindlichkeit gegenüber TTX bedeutet einen Flucht- und Selektionsvorteil.

- Die Individuen der Population 4 besitzen eine veränderte Aminosäuresequenz des Kanalproteins, die aus Mutationen im Gen für den Na

-Ionenkanal resultieren. Das bewirkt eine geringere Empfindlichkeit.

- Die Individuen der Population 4 besitzen mehr Na

-Ionenkanäle pro Flächeneinheit Axonmembran als Population 3, z.B. infolge einer Genduplikation. Die Inaktivierung erfordert also höhere TTX-Konzentrationen.