Aufgabe 2 – Cytologie, Immunbiologie

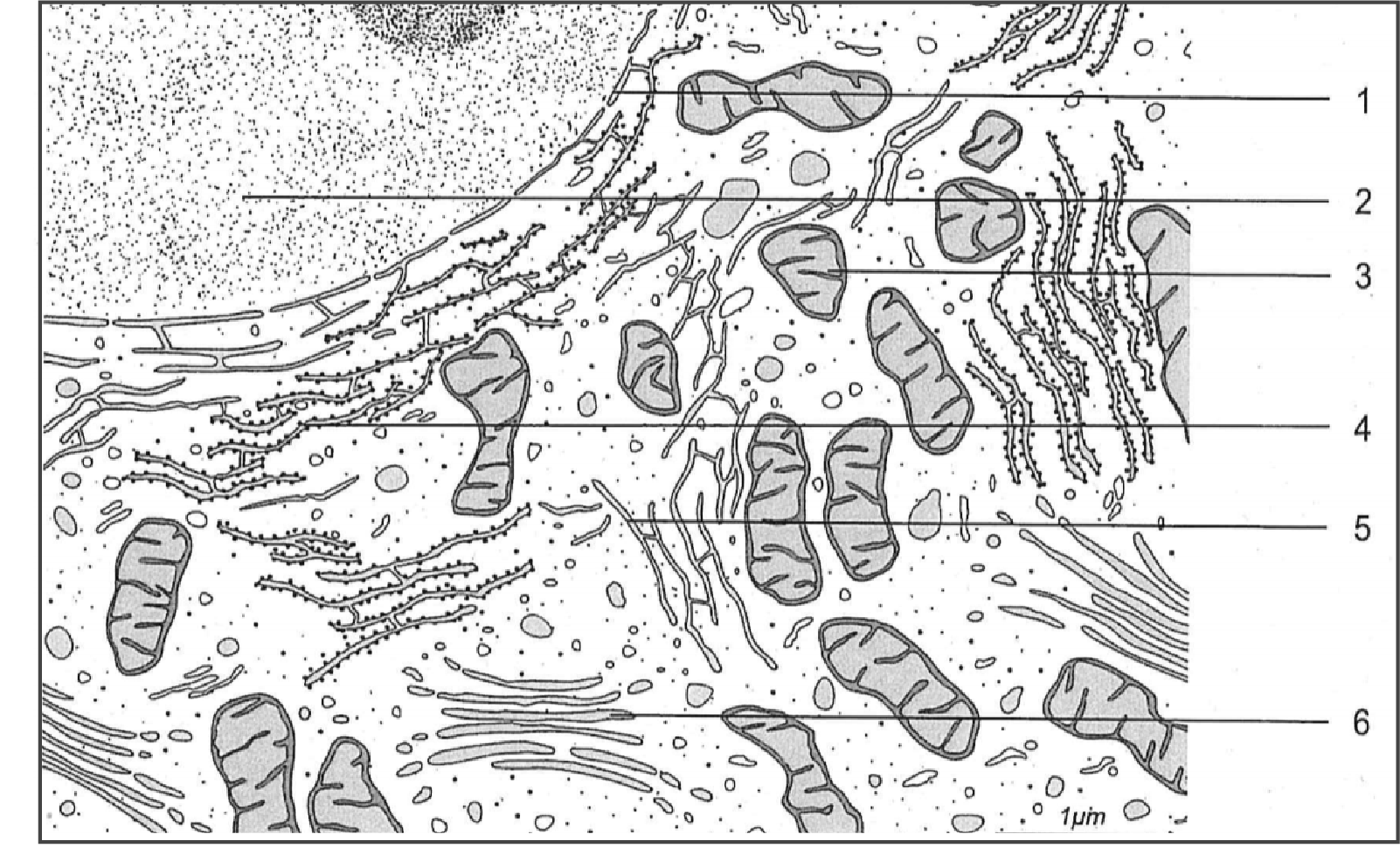

Das Jakobskreuzkraut (Abbildung 1) ist eine einheimische Pflanzenart, die sich seit einigen Jahren sehr stark entlang von Wegrändern, auf Böschungen und auf extensiv genutzten Wiesen und Weiden ausgebreitet hat. Die Pflanze ist für viele Säugetiere und Insekten giftig. Die Giftigkeit beruht auf dem Vorkommen sogenannter Pyrrolizidin-Alkaloide (PA), die die Pflanze in alle Pflanzenorgane einlagert. Bei Säugetieren werden diese Alkaloide im Verdauungstrakt aufgenommen. In Leberzellen (Abbildung 2) werden sie abgebaut. Dabei entstehen giftige Substanzen, die Leberzellen schädigen.

Abb. 1: Jakobskreuzkraut (Senecio jacobaea).

Abb. 2: Schema des elektronenmikroskopischen Bildes einer Leberzelle (Ausschnitt)

1.1

Benenne die in Abbildung 2 mit Ziffern bezeichneten Strukturen. Nenne die Funktion der Struktur 4 und erkläre ihr in Leberzellen gehäuftes Auftreten.

3 VP

1.2

Gib zwei mögliche Erklärungen, wie es zur Schädigung von Leberzellen durch Pyrrolizidin-Alkaloid-Abbauprodukte kommen könnte.

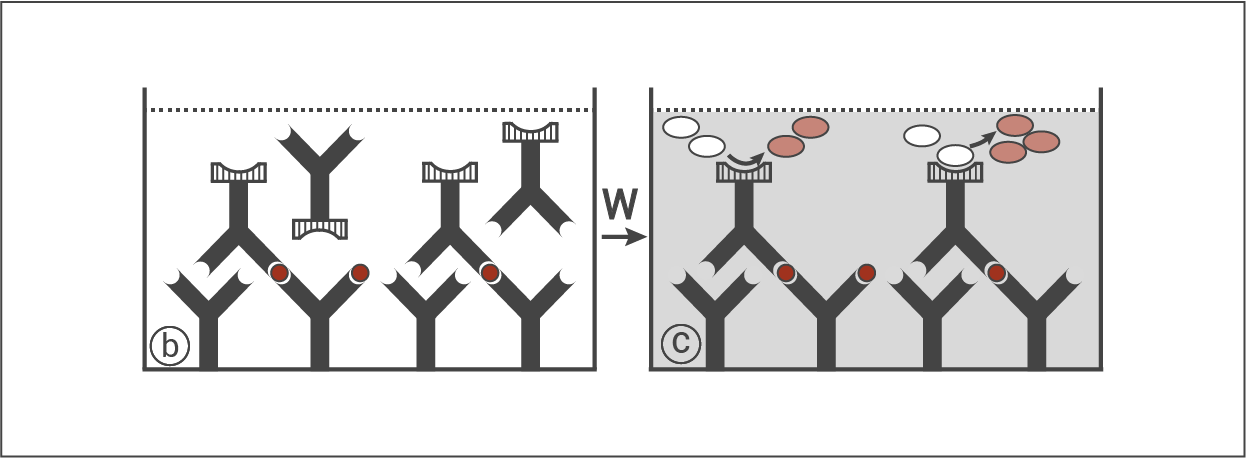

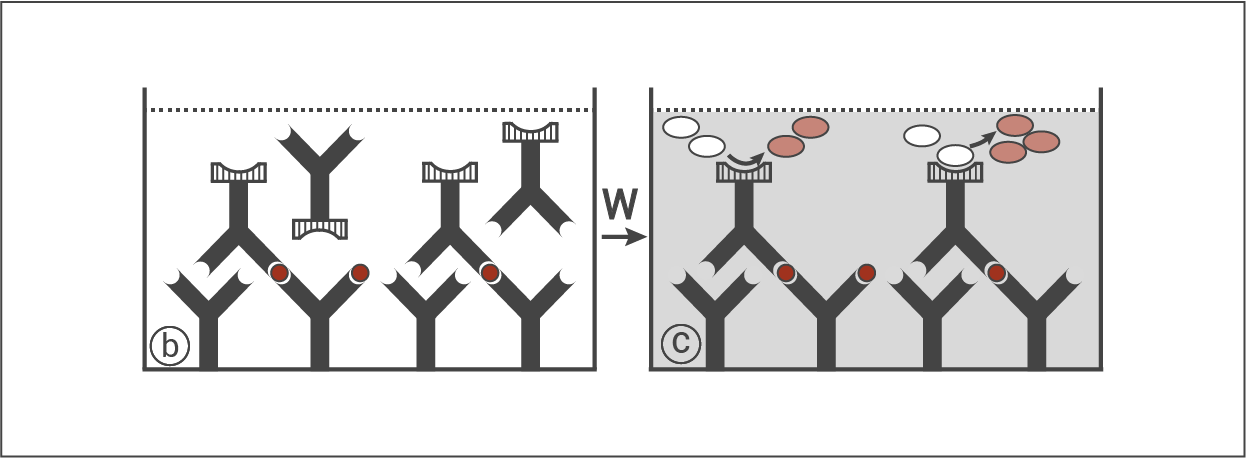

Bienen nehmen Pyrrolizidin-Alkaloide (PA) bei Blütenbesuchen am Jakobskreuzkraut mit Pollen und Nektar auf. Die Pyrrolizidin-Alkaloide gelangen so in den Honig. Mithilfe des sogenannten ELISA-Tests (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay; enzymgekoppelter Immunabsorptionstest) können sie nachgewiesen und ihre Konzentration bestimmt werden. Beim ELISA-Test wird ein Testgefäß mit am Boden fixierten Antikörpern verwendet, in welches die zu untersuchende verdünnte Honigprobe eingefüllt wird (Abbildung 3a). Nach kurzer Einwirkzeit werden die nicht gebundenen Inhaltsstoffe der Probe ausgewaschen.

Nun werden Antikörper mit gekoppeltem Enzym zugegeben, die auch spezifisch an PA binden (3b). Nach erneutem Waschen wird eine Lösung mit farbloser Farbstoffvorstufe in das Testgefäß gegeben. Das an den Antikörper gekoppelte Enzym katalysiert die Umwandlung der Farbstoffvorstufe in einen Farbstoff (3c).

2 VP

Abb. 3: ELISA-Test mit einer verdünnten Honigprobe

2.1

Übertrage die Abbildung der „leeren" Testgefäße (Abbildung 3b und 3c) in deine Reinschrift und ergänze die darin ablaufenden Vorgänge unter Verwendung der in der Legende vorgegebenen Symbole.

2 VP

2.2

Erläutere, wie durch diesen ELISA-Test quantitative Aussagen über die Konzentration der Pyrrolizidin-Alkaloide (PA) im Honig möglich sind und wie man PA-Konzentrationen ermitteln kann.

4 VP

2.3

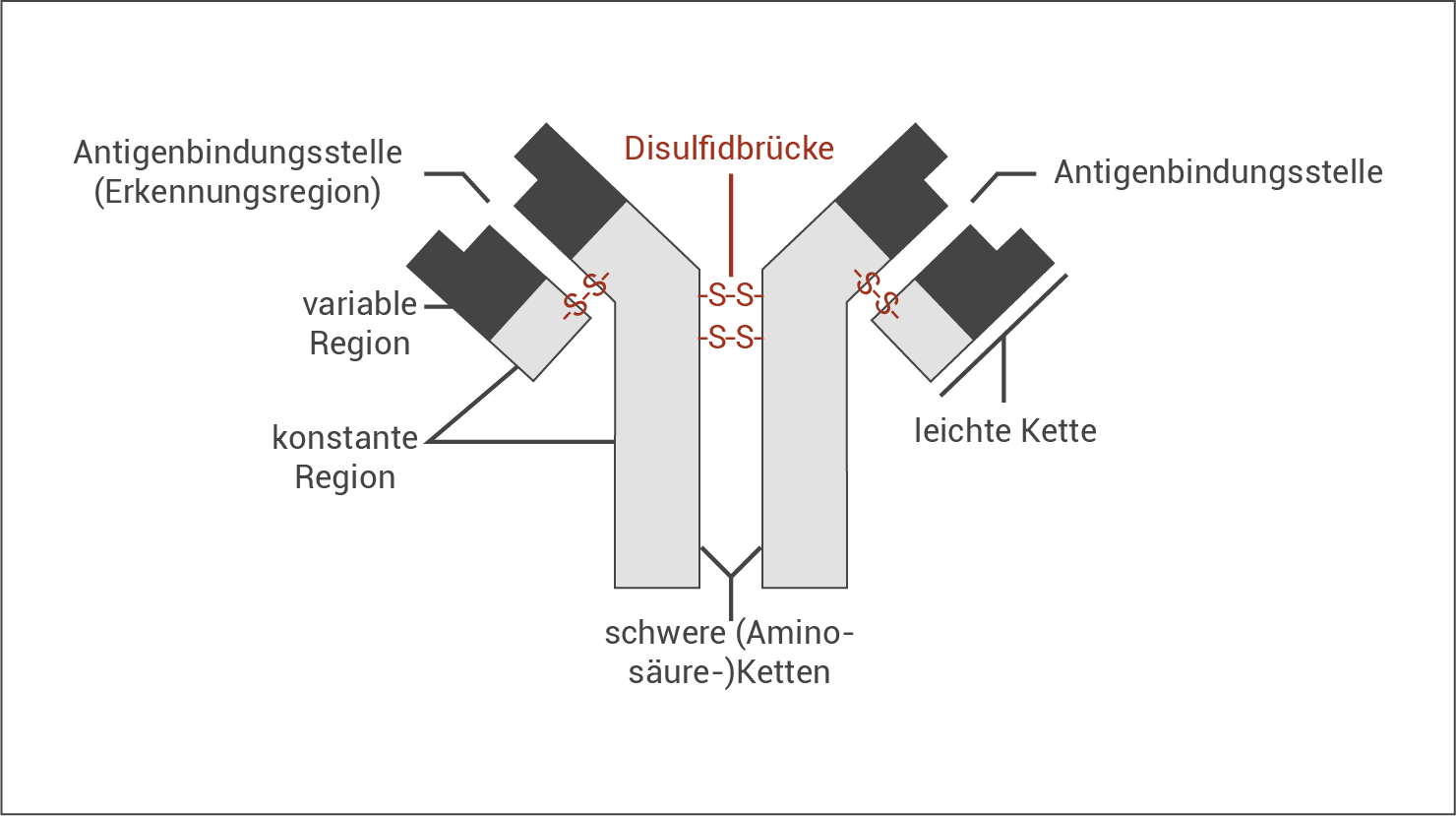

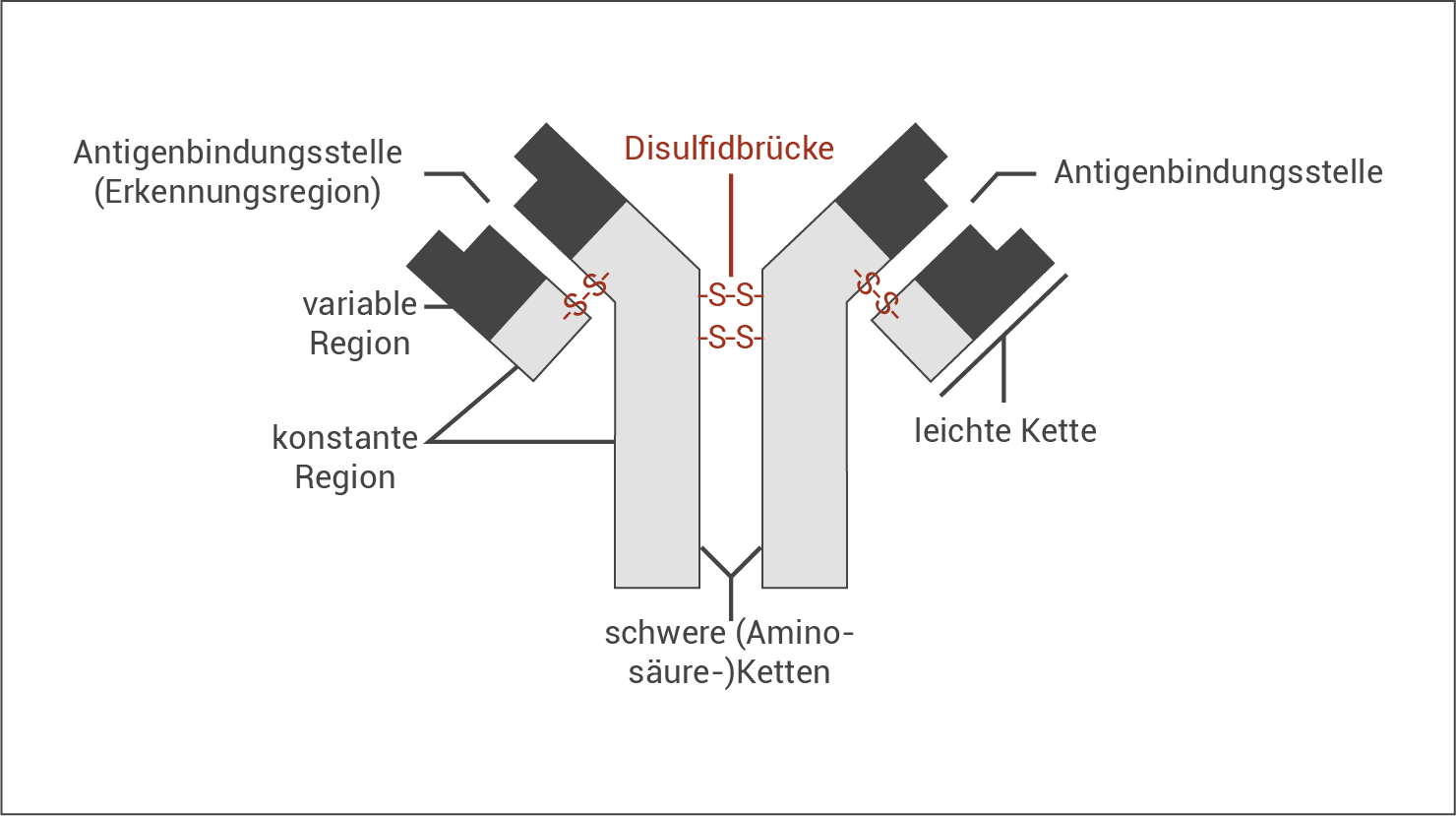

Erstelle eine beschriftete Schemazeichnung eines Antikörpers (Größe ca. ½ Seite). Erläutere, warum die Funktion der Antikörper im ELISA-Test trotz der Fixierung am Gefäßboden oder der Enzymkopplung in vollem Umfang gegeben ist.

2 VP

Einige Insekten, darunter die in Südostasien und Australien vorkommende Nachtfalterart Creatonotos gangis, können die Pyrrolizidin-Alkaloide in Pheromone umwandeln. Pheromone sind Duftstoffe, die der Kommunikation zwischen den Individuen einer Art dienen. Bei Creatonotos gangis setzen die Männchen diese Pheromone frei und locken damit Weibchen an. Raupen von Creatonotos gangis nehmen die Pyrrolizidin-Alkaloide mit der Nahrung auf. Männliche Raupen entwickeln während der Metamorphose zum geschlechtsreifen Insekt Duftorgane im Hinterleib. Bei den Faltern sind diese Duftorgane tagsüber in den Hinterleib eingezogen.

In der Dämmerung werden sie ausgestülpt und geben die Pheromone ab. Bei manchen Männchen sind die Duftorgane größer als die Flügelspannweite. Im Laufe der Evolution sind die Duftorgane aus kleinen Darmanhängen entstanden.

.jpg)

Abb. 4: Creatonotos gangis

3.1

Erläutere die Entstehung von Duftorganen aus kleinen Darmanhängen im Sinne der Synthetischen Evolutionstheorie.

4 VP

3.2

Die Ausbildung großer Duftorgane bei Creatonotos gangis kann als evolutionärer Kompromiss gesehen werden. Erläutere diese Aussage.

Bildnachweise [nach oben]

3 VP

20 VP

1.1

Benennung der Strukturen:

1 - Kernhülle (Kernmembran nicht ausreichend, da es sich um eine Doppelmembran handelt)

2 - Zellkern (Kernplasma, Chromatin)

3 - Mitochondrium

4 - raues endoplasmatisches Retikulum

5 - glattes endoplasmatisches Retikulum

6 - Dictyosom (Golgi-Apparat) Funktion der Struktur 4:

Herstellung, Speicherung, Modifikation und Transport von Proteinen. Erklärung des gehäuften Auftretens:

Da die Leber ein stoffwechselaktives Organ ist (z.B. Enzymsynthesen, Entgiftungsreaktionen, Auf-, Ab- und Umbau von Stoffen), herrscht ein hoher Proteinbedarf.

2 - Zellkern (Kernplasma, Chromatin)

3 - Mitochondrium

4 - raues endoplasmatisches Retikulum

5 - glattes endoplasmatisches Retikulum

6 - Dictyosom (Golgi-Apparat) Funktion der Struktur 4:

Herstellung, Speicherung, Modifikation und Transport von Proteinen. Erklärung des gehäuften Auftretens:

Da die Leber ein stoffwechselaktives Organ ist (z.B. Enzymsynthesen, Entgiftungsreaktionen, Auf-, Ab- und Umbau von Stoffen), herrscht ein hoher Proteinbedarf.

1.2

Erklärung möglicher Giftwirkungen (zwei erforderlich):

- Hemmung der Ribosomen (Translation), wodurch die Proteinbiosynthese gehemmt wird.

- Hemmung der Mitochondrien, was die Hemmung der Energiebereitstellung (ATP-Synthese) bewirkt.

- Hemmung der DNA (bzw. Transkription) und damit die Hemmung der Proteinbiosynthese.

- Veränderung der DNA (mutagene Wirkung) und resultierend Zelltod oder Krebs.

2.1

Ergänzung der Skizzen 3b und 3c:

2.2

Erläuterung der Quantität:

Je höher die Konzentration des Giftes in der Honigprobe, desto mehr PA-Moleküle binden an die fixierten Antikörper (AK), an die dann folglich mehr enzymgekoppelte AK binden. Daraus folgt, je höher die Enzymkonzentration, desto mehr Moleküle der Farbvorstufe werden pro Zeiteinheit in den Farbstoff umgewandelt. Ermittlung der PA-Konzentration:

Die PA-Konzentration lässt sich aus der Farbtiefe nach einer bestimmten (gestoppten) Zeit ermitteln. Die Bestimmung der Zeit erfolgt in Testreihen mit bekannten PA-Konzentrationen (Eichkurve) und am Messzeitpunkt darf erst ein Teil der Farbstoffvorstufen umgesetzt sein. Andernfalls würde man immer die maximale Farbtiefe unabhängig von der Enzym- bzw. PA-Konzentration erreichen, da auch eine geringe Anzahl an Enzymmolekülen schließlich alle Vorstufen (Substrat) in Farbstoff umsetzen. Oder: Bei vorhandenen Testreihen ist auch die Messung der Zeit bis zum Erreichen einer bestimmten, festgelegten Farbtiefe möglich.

Je höher die Konzentration des Giftes in der Honigprobe, desto mehr PA-Moleküle binden an die fixierten Antikörper (AK), an die dann folglich mehr enzymgekoppelte AK binden. Daraus folgt, je höher die Enzymkonzentration, desto mehr Moleküle der Farbvorstufe werden pro Zeiteinheit in den Farbstoff umgewandelt. Ermittlung der PA-Konzentration:

Die PA-Konzentration lässt sich aus der Farbtiefe nach einer bestimmten (gestoppten) Zeit ermitteln. Die Bestimmung der Zeit erfolgt in Testreihen mit bekannten PA-Konzentrationen (Eichkurve) und am Messzeitpunkt darf erst ein Teil der Farbstoffvorstufen umgesetzt sein. Andernfalls würde man immer die maximale Farbtiefe unabhängig von der Enzym- bzw. PA-Konzentration erreichen, da auch eine geringe Anzahl an Enzymmolekülen schließlich alle Vorstufen (Substrat) in Farbstoff umsetzen. Oder: Bei vorhandenen Testreihen ist auch die Messung der Zeit bis zum Erreichen einer bestimmten, festgelegten Farbtiefe möglich.

2.3

Erstellung einer beschrifteten Schemazeichnung:

Erläuterung der Funktionserhaltung der Antikörper (AK):

Erläuterung der Funktionserhaltung der Antikörper (AK):

Die spezifische Bindungsfähigkeit der AK wird nicht von der Fixierung am Gefäßboden und auch nicht von der Enzymkopplung beeinflusst, da keine Behinderung der Erkennungsregion für die PA-Moleküle (Antigene) erfolgt. Die Fixierung und die Kopplung der Enzyme findet jeweils am konstanten Molekülteil des AK statt.

Die spezifische Bindungsfähigkeit der AK wird nicht von der Fixierung am Gefäßboden und auch nicht von der Enzymkopplung beeinflusst, da keine Behinderung der Erkennungsregion für die PA-Moleküle (Antigene) erfolgt. Die Fixierung und die Kopplung der Enzyme findet jeweils am konstanten Molekülteil des AK statt.

3.1

Erläuterung der Entstehung von Duftorganen:

Bei einigen Individuen der Population entwickelten sich infolge von Mutationen neue Allele, deren Genprodukte die Darmanhänge vergrößerten. Es folgte eine phänotypische Variabilität in der Population, die die Größe der Darmanhänge betraf und die aus Rekombination resultierte. Männchen, die eine entsprechende Genkombination besaßen, lockten Weibchen effizienter an, besaßen damit einen Selektionsvorteil und erreichten einen höheren Fortpflanzungserfolg. Generationsweise häuften sich die betreffenden Allele im Genpool der Population an und die Allelfrequenz (Allelhäufigkeit) verschob sich in Richtung der Allele, die an der Ausprägung einer Darmvergrößerung beteiligt waren. Es setzte sich das Merkmal "Duftorgan" durch.

Bei einigen Individuen der Population entwickelten sich infolge von Mutationen neue Allele, deren Genprodukte die Darmanhänge vergrößerten. Es folgte eine phänotypische Variabilität in der Population, die die Größe der Darmanhänge betraf und die aus Rekombination resultierte. Männchen, die eine entsprechende Genkombination besaßen, lockten Weibchen effizienter an, besaßen damit einen Selektionsvorteil und erreichten einen höheren Fortpflanzungserfolg. Generationsweise häuften sich die betreffenden Allele im Genpool der Population an und die Allelfrequenz (Allelhäufigkeit) verschob sich in Richtung der Allele, die an der Ausprägung einer Darmvergrößerung beteiligt waren. Es setzte sich das Merkmal "Duftorgan" durch.

3.2

Erläuterung des evolutionären Kompromisses:

Die Vergrößerung der Duftorgane bringt Vor- aber auch Nachteile mit sich. Ein evolutionärer Kompromiss besteht, da die Größe der Organe das Ergebnis gegensätzlich wirkender Selektionsfaktoren ist, bei denen große Duftorgane die Überlebensfähigkeit der Tiere durch Begünstigung oder Beschränkung beeinflussen. Positive Selektionsfaktoren: Die größeren Duftorgane werden begünstigt, da die Wahrscheinlichkeit ein Weibchen anzulocken damit steigt (sexuelle Selektion). Das ist auf eine größere Pheromonproduktion (Organgröße) und eine effektivere Duftverbreitung zurückzuführen. Negative Selektionsfaktoren: Die größeren Duftorgane wirken beschränkend, da die Männchen durch auffällige Körperanhänge für Fressfeinde leichter erkennbar und erbeutbar sind und die schweren Anhänge eine schlechtere Flucht bewirken. Des Weiteren besteht ein erhöhter Nahrungsbedarf, der aus dem höheren Energieaufwand durch die überdimensionierten Körperanhänge folgt (Muskelarbeit, Duftproduktion).

Die Vergrößerung der Duftorgane bringt Vor- aber auch Nachteile mit sich. Ein evolutionärer Kompromiss besteht, da die Größe der Organe das Ergebnis gegensätzlich wirkender Selektionsfaktoren ist, bei denen große Duftorgane die Überlebensfähigkeit der Tiere durch Begünstigung oder Beschränkung beeinflussen. Positive Selektionsfaktoren: Die größeren Duftorgane werden begünstigt, da die Wahrscheinlichkeit ein Weibchen anzulocken damit steigt (sexuelle Selektion). Das ist auf eine größere Pheromonproduktion (Organgröße) und eine effektivere Duftverbreitung zurückzuführen. Negative Selektionsfaktoren: Die größeren Duftorgane wirken beschränkend, da die Männchen durch auffällige Körperanhänge für Fressfeinde leichter erkennbar und erbeutbar sind und die schweren Anhänge eine schlechtere Flucht bewirken. Des Weiteren besteht ein erhöhter Nahrungsbedarf, der aus dem höheren Energieaufwand durch die überdimensionierten Körperanhänge folgt (Muskelarbeit, Duftproduktion).