Aufgabe 1 – Biochemie, Immunbiologie

Am 7. September 1978 stand der bulgarische Schriftsteller Georgi Markow auf der Waterloo-Bridge in London und wartete auf den Bus, als er einen Stich im Oberschenkel verspürte. Ein Fremder habe ihn mit einem Regenschirm gestochen, erzählte er einem Freund. Wenige Tage später starb Markow. Bei der Obduktion fanden die Ärzte in seinem Oberschenkel ein Platinkügelchen von 1,7 Millimeter Durchmesser mit zwei winzigen Öffnungen, welches das pflanzliche Gift Rizin enthielt.

(Quelle: Der Spiegel 7/1992)

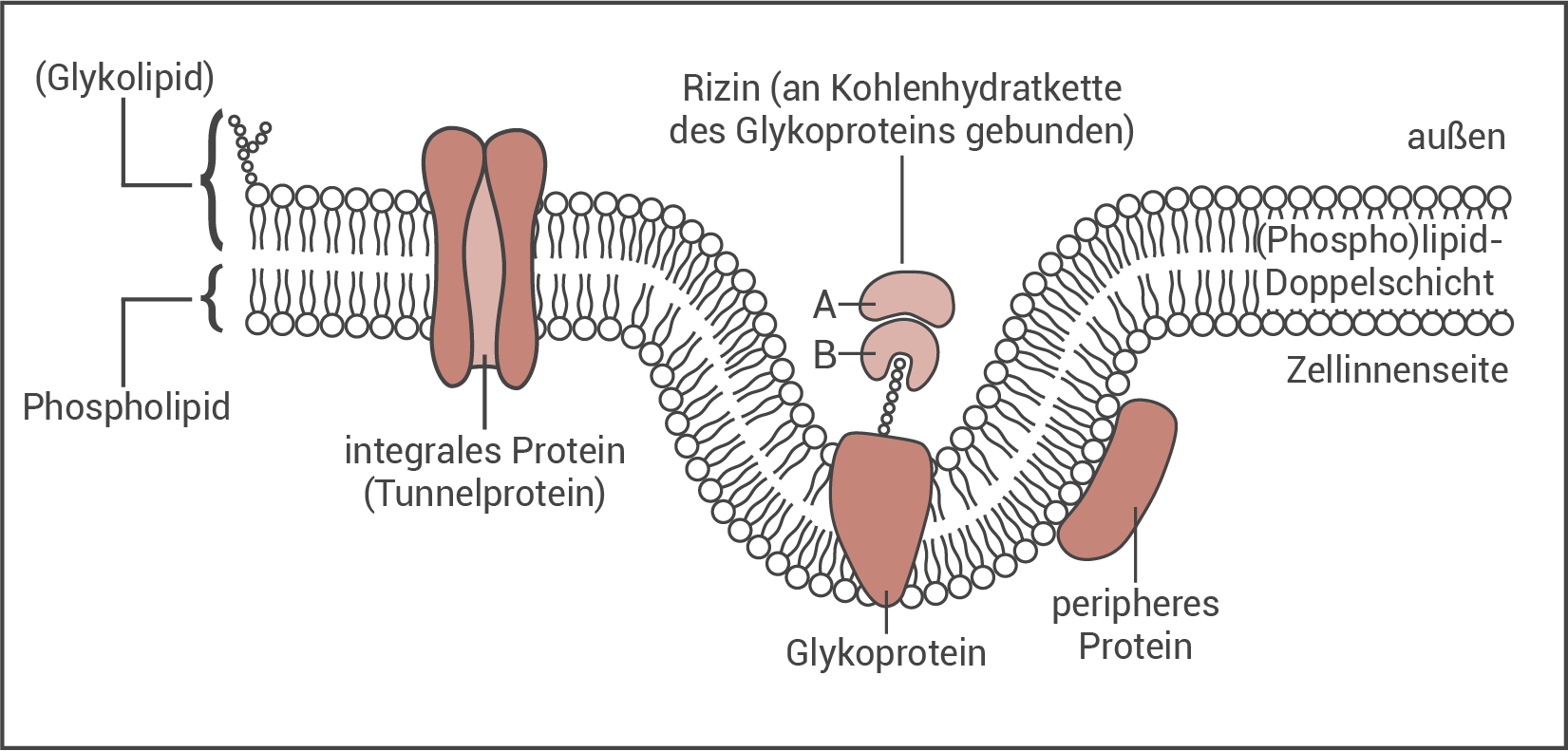

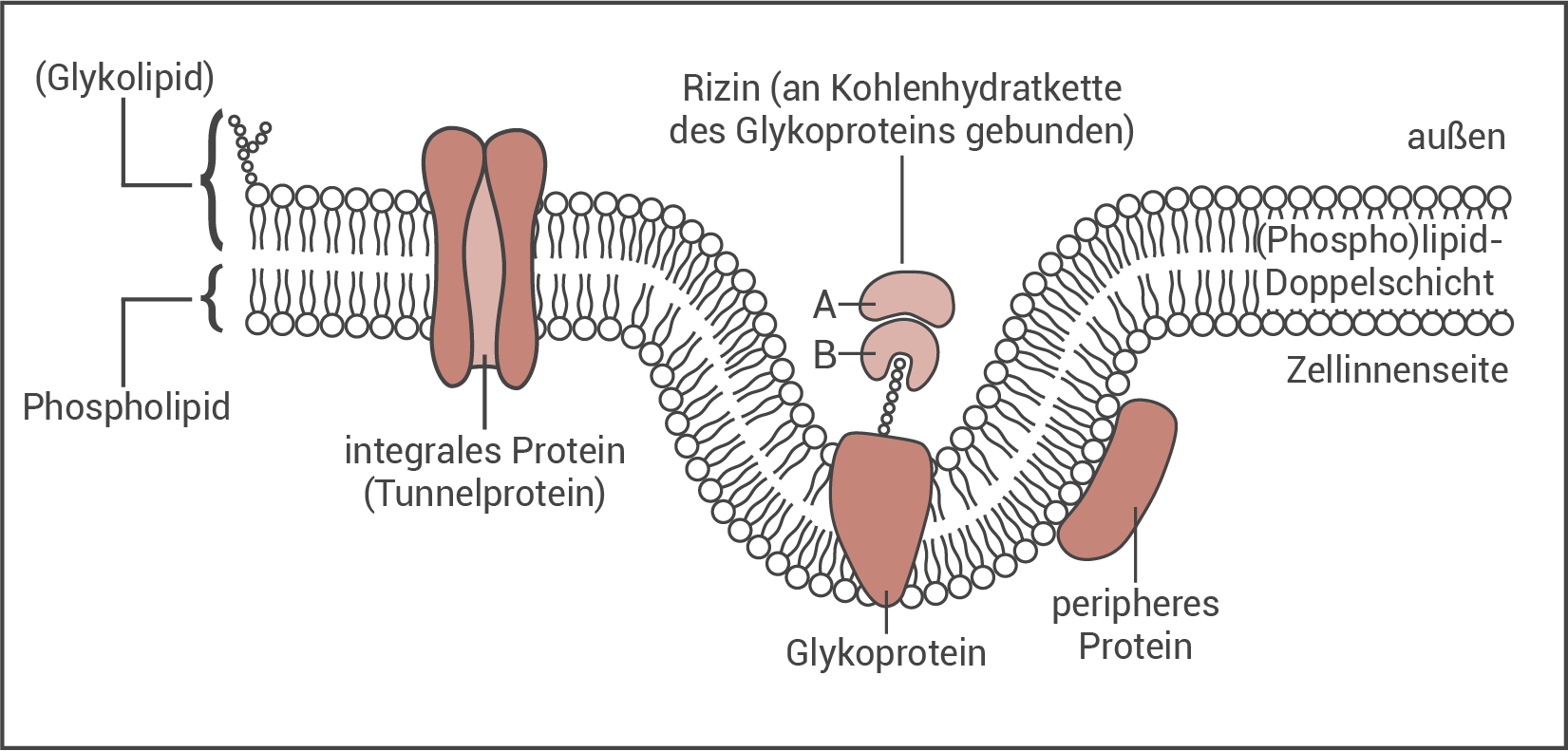

Rizin ist in den Samen der Rizinusstaude (Ricinus communis) enthalten und gehört zur Gruppe der A / B-Toxine, das heißt, dass das Toxin aus einer A- und einer B-Polypeptidkette aufgebaut ist. Über das Blut wird Rizin im Körper verteilt und von Körperzellen durch Endocytose aufgenommen. Dieser Vorgang wird durch die passgenaue Bindung der B-Kette des Rizins an den Kohlenhydratanteil von Glykoproteinen der Zellmembranen ermöglicht. Als Giftstoff aktiv ist nur die A-Kette.

1

Fertige eine beschriftete Skizze eines Ausschnitts der Zellmembran nach dem Flüssig-Mosaik-Modell an, welche die Bindung des Rizins und die beginnende Endocytose zeigt (Größe ca. ½ Seite).

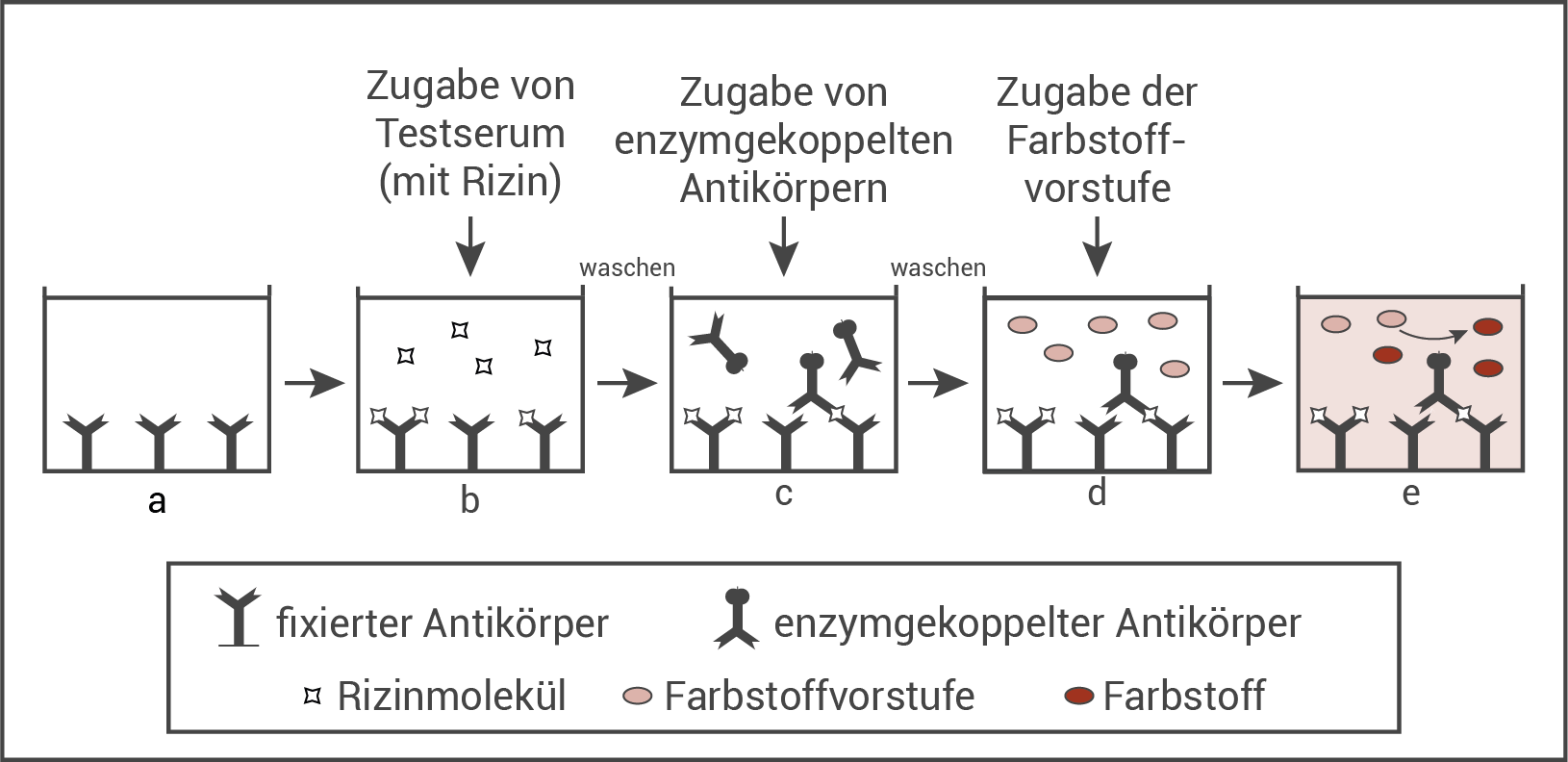

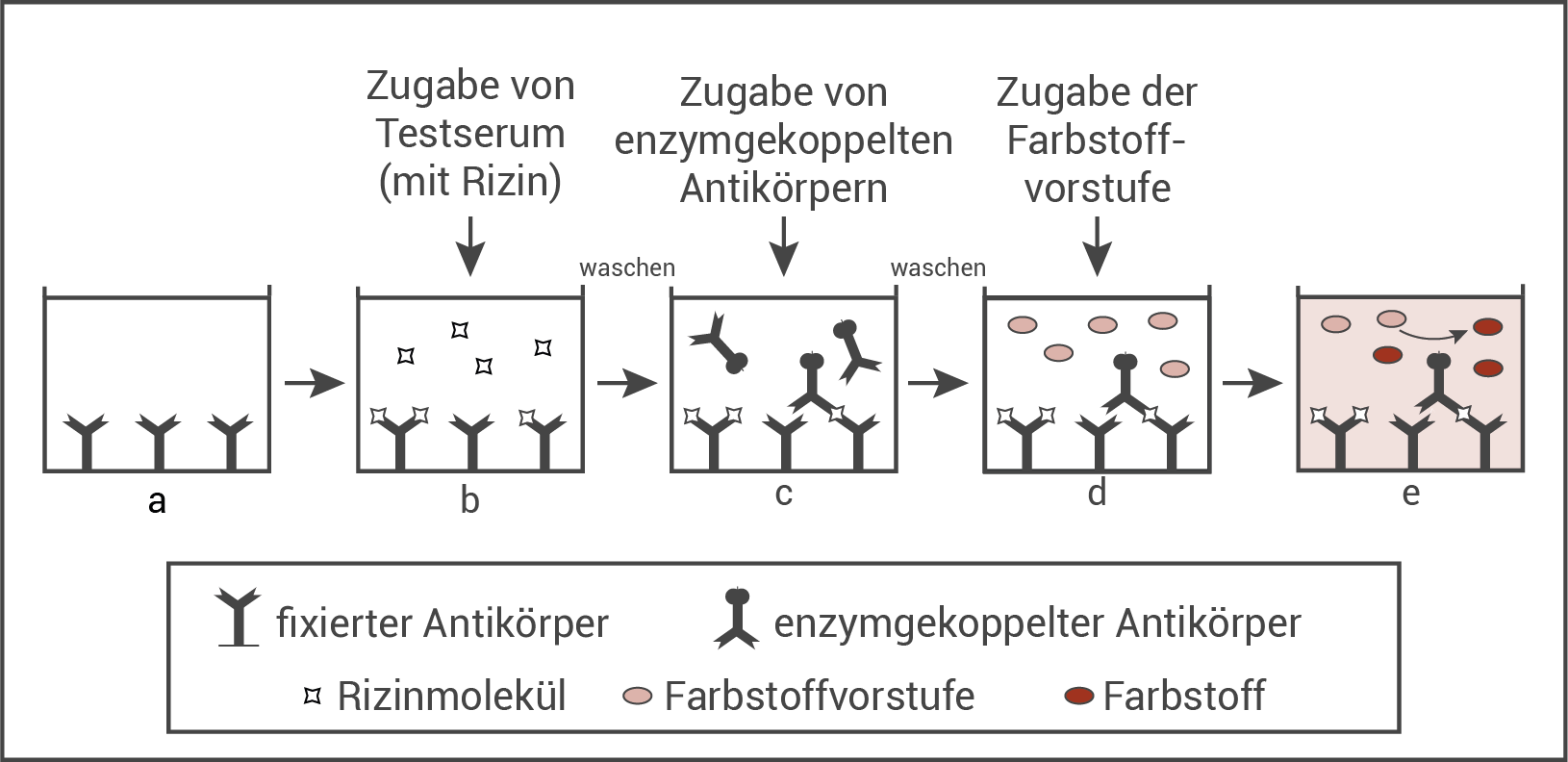

Nach Attentaten mit Rizin können heute bereits geringe Mengen des Toxins mit einem Schnelltest nachgewiesen werden. Abbildung 1 zeigt das Nachweisverfahren.

4 VP

Abb. 1: Schnelltest für Rizin (vereinfacht)

2

Beschreibe anhand der Abbildung 1 wie Rizin durch den Schnelltest nachgewiesen wird. Erkläre auch die hohe Empfindlichkeit und Spezifität des Tests.

Nach der Endocytose werden A- und B-Kette des Rizins getrennt- Die A-Kette gelangt in das Zellplasma und verhindert die Translation.

4 VP

3

Erläutere drei Möglichkeiten, wie die A-Kette die Translation verhindern könnte.

Rizin zählt zu den giftigsten Proteinen, die die Natur hervorgebracht hat. Bereits eine geringe Menge von 22 µg/kg Körpergewicht kann einen Erwachsenen töten. Die ersten Symptome treten oft erst nach Stunden auf. Nach wenigen Tagen tritt der Tod ein.

3 VP

4

Erkläre, warum Rizin tödlich wirkt und warum die ersten Symptome einer Rizinvergiftung erst nach Stunden auftreten.

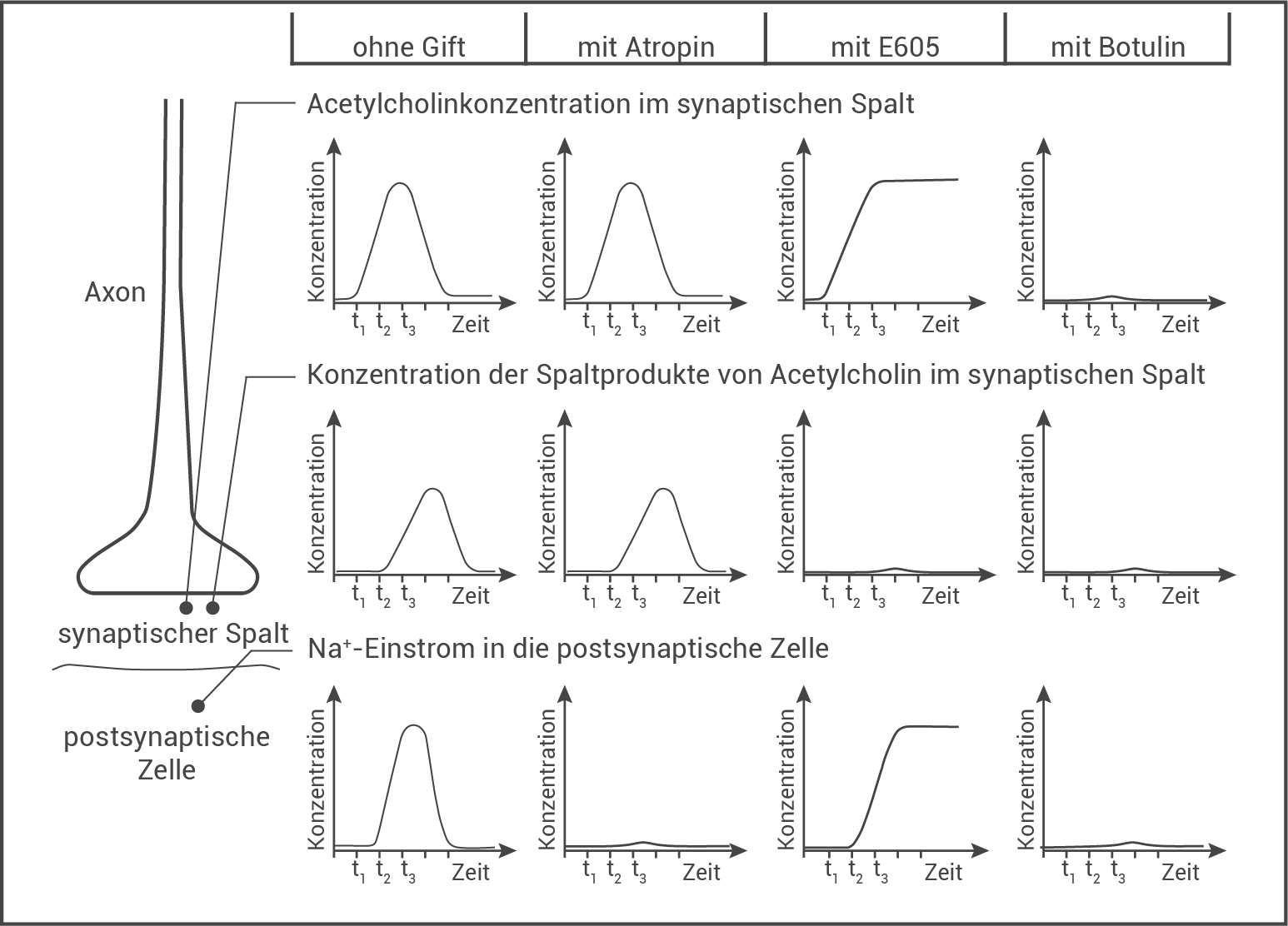

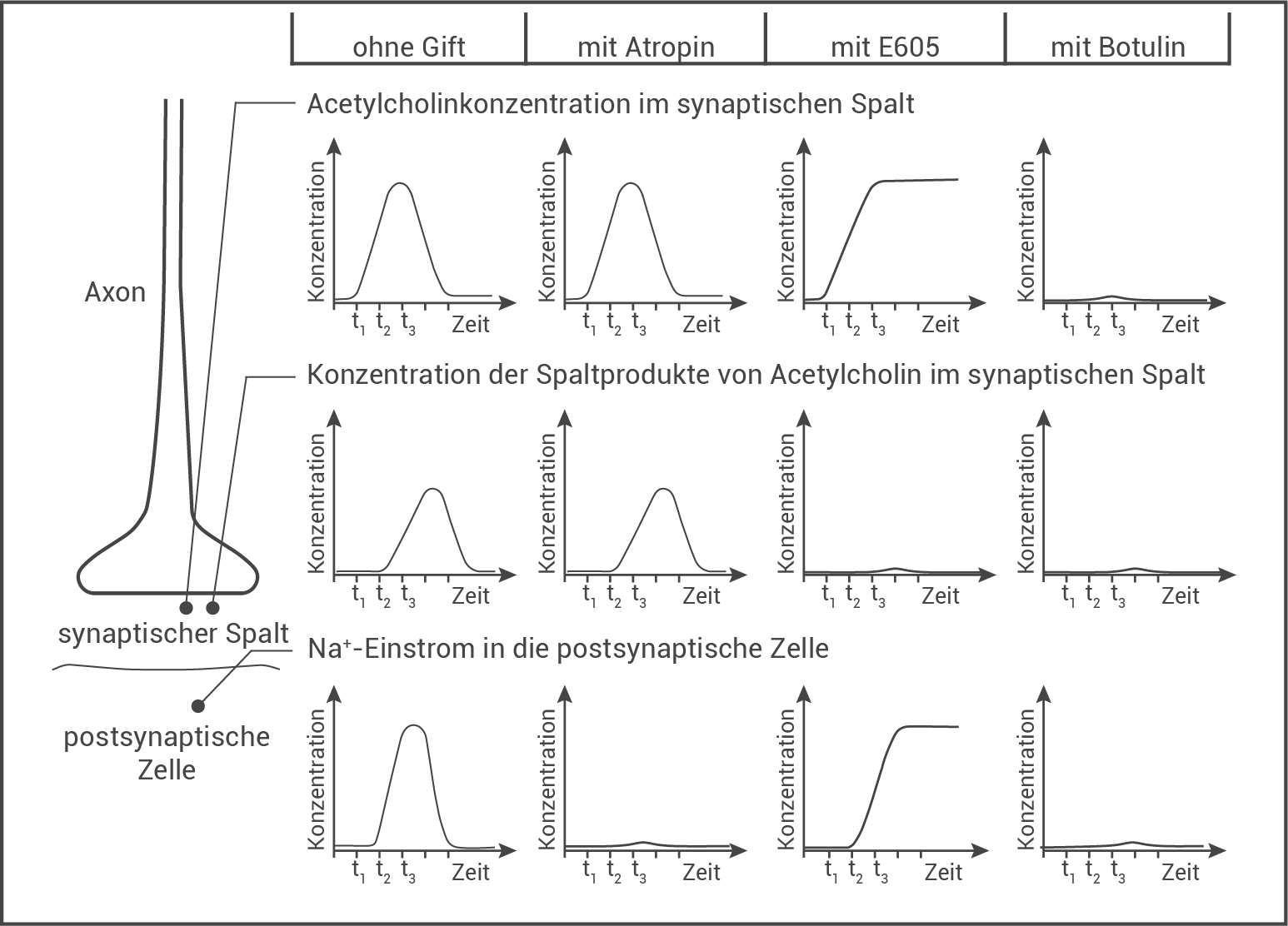

Im Gegensatz zu Rizin wirken viele Gifte im Nervensystem auf die Erregungsübertragung an Synapsen. Um deren Giftwirkung aufzuklären, untersuchte man verschiedene Vorgänge an funktionsfähigen Nervenzellen. In Abbildung 2 sind Ergebnisse der Messungen mit und ohne Zugabe des jeweiligen Gifts nach Reizung von Nervenzellen dargestellt.

2 VP

Abb. 2: Ergebnisse der Messungen mit und ohne Zugabe des jeweiligen Gifts nach Reizung von Nervenzellen

5.1

Erläutere unter Berücksichtigung der Kurvenverläufe die jeweilige Wirkung der verschiedenen Giftstoffe auf molekularer Ebene.

5 VP

5.2

Begründe, weshalb man Atropin als Gegenmittel bei einer E605-Vergiftung geben kann.

2 VP

20 VP

1

Skizze eines Ausschnitts der Zellmembran mit Rizin-Bindung:

2

Beschreibung:

Sobald Enzyme eine bestimmte Reaktion katalysieren, werden sie dabei nicht verbraucht. Dadurch reicht im Testgefäß bereits eine geringe Menge an gebundenen Enzymmolekülen, um in kurzer Zeit viele Vorstufenmoleküle in Farbstoffmoleküle umzusetzen. Erklärung für die Spezifität:

Antikörper weisen eine hohe Spezifität für ein bestimmtes Antigen auf, das in diesem Fall das Rizin darstellt. Dieses wird spezifisch nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip gebunden.

- Antikörper, die sich am Boden des Testgefäßes oder auf dem Teststreifen befinden, sind in der Lage, spezifisch Rizin zu binden.

- Das Testserum mit Rizin wird in das Testgefäß gefüllt. Die nachfolgende Spülung bewirkt, dass freies Rizin ausgewaschen wird und somit nur noch das an die Antikörper gebundene Rizin zurückbleibt.

- Nun werden Antikörper in das Testgefäß hinzugegeben, die auch an Rizin binden können, aber zudem noch an ein Enzym gekoppelt sind. Durch den wiederholten Waschvorgang werden alle enzymgekoppelten Anitkörper entfernt, die nicht gebunden sind.

- Nachdem die Farbstoffvorstufe dazugegeben wurde, kann das Enzym die Umwandlung der Vorstufe in einen Farbstoff katalysieren. Die Färbung ist somit der Nachweis, dass Rizin im Testserum vorhanden war.

Sobald Enzyme eine bestimmte Reaktion katalysieren, werden sie dabei nicht verbraucht. Dadurch reicht im Testgefäß bereits eine geringe Menge an gebundenen Enzymmolekülen, um in kurzer Zeit viele Vorstufenmoleküle in Farbstoffmoleküle umzusetzen. Erklärung für die Spezifität:

Antikörper weisen eine hohe Spezifität für ein bestimmtes Antigen auf, das in diesem Fall das Rizin darstellt. Dieses wird spezifisch nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip gebunden.

3

Verschiedene Möglichkeiten der Translationshemmung:

- Die A-Kette wirkt als Abbauenzym. Hier ist die Translation nicht mehr möglich, da die A-Kette einen Teil des Ribosoms oder der mRNA beschädigt.

- Das Enzym, welches für die Beladung der tRNA mit spezifischen Aminosäuren zuständig ist, wird von der A-Kette blockiert, sodass die Translation nicht stattfinden kann.

- Die A-Kette lagert sich an eine Untereinheit an und bewirkt dadurch, dass die Verbindung der beiden Ribosomen-Untereinheiten verhindert wird. Das Ribosom verliert seine Funktionsfähigkeit und die Translation wird gestoppt.

- Die A-Kette bindet an die mRNA, sodass das Ribosom nicht mehr in der Lage ist, weiterzurücken. Die Translation kann dadurch nicht mehr fortgeführt werden.

- Die A-Kette blockiert den Zutritt der beladenen tRNA, indem sie sich an das Ribosom anlagert. Die Translation wird unterbunden.

4

Erklärung für die tödliche Wirkung:

Wird Rizin aufgenommen, wird die gesamte Proteinbiosynthese in den Zellen zum Erliegen gebracht. Dadurch entsteht ein Mangel an Proteinen, der zu schweren Stoffwechselstörungen führt. Der damit einhergehende Mangel an essenziellen Enzymen, Regulationsproteinen und Baustoffen bewirkt den Zelltod. Erklärung für die späte Wirkung:

Aufgrund der Proteinvorräte der Zellen können alle Funktionen für eine gewisse Zeit aufrechterhalten werden. Die Symptome kommen erst dann zum Vorschein, wenn alle Vorräte aufgebraucht sind.

Wird Rizin aufgenommen, wird die gesamte Proteinbiosynthese in den Zellen zum Erliegen gebracht. Dadurch entsteht ein Mangel an Proteinen, der zu schweren Stoffwechselstörungen führt. Der damit einhergehende Mangel an essenziellen Enzymen, Regulationsproteinen und Baustoffen bewirkt den Zelltod. Erklärung für die späte Wirkung:

Aufgrund der Proteinvorräte der Zellen können alle Funktionen für eine gewisse Zeit aufrechterhalten werden. Die Symptome kommen erst dann zum Vorschein, wenn alle Vorräte aufgebraucht sind.

5.1

Erläuterung der Atropin-Wirkung:

Kurvenverläufe:

Die Acetylcholinrezeptoren an den ligandengesteuerten Na -Ionenkanälen werden durch Atropin blockiert (reversibel, kompetitiv). Die Na

-Ionenkanälen werden durch Atropin blockiert (reversibel, kompetitiv). Die Na -Ionen können nicht mehr einströmen, da die Na

-Ionen können nicht mehr einströmen, da die Na -Kanäle verschlossen bleiben.

-Kanäle verschlossen bleiben.

Folgerung 2:

Der Na -Ioneneinstrom wird direkt unterbunden, indem Atropin die Na

-Ioneneinstrom wird direkt unterbunden, indem Atropin die Na -Ionenkanäle blockiert.

Erläuterung der E605-Wirkung:

-Ionenkanäle blockiert.

Erläuterung der E605-Wirkung:

Kurvenverläufe:

Die Hemmung des Enzyms Acetylcholinesterase durch E605 bewirkt, dass der enzymatische Abbau von Acetylcholin blockiert ist. Aufgrund der hohen Acetylcholinkonzentration im synaptischen Spalt wird eine anhaltende Öffnung der Na -Ionenkanäle erzielt. Daraus ergibt sich ein permanenter Na

-Ionenkanäle erzielt. Daraus ergibt sich ein permanenter Na -Ioneneinstrom.

Erläuterung der Botulin-Wirkung:

-Ioneneinstrom.

Erläuterung der Botulin-Wirkung:

Kurvenverläufe:

Der Einsatz von Botulin führt dazu, dass die Ausschüttung von Acetylcholin aus den synaptischen Bläschen in den synaptischen Spalt unterbunden wird. Dies kann entweder durch Hemmung der Vesikelentleerung bewirkt werden oder durch Hemmung des Ca -Ioneneinstroms in die Endknöpfchen. Letzteres bewirkt, dass die Vesikelwanderung zur präsynaptischen Membran verhindert wird.

-Ioneneinstroms in die Endknöpfchen. Letzteres bewirkt, dass die Vesikelwanderung zur präsynaptischen Membran verhindert wird.

Folgerung 2:

Der Einsatz von Botulin könnte auch die Befüllung der Vesikel mit Acetlycholin unterbinden.

Kurvenverläufe:

- Die Acetylkonzentration im synaptischen Spalt steigt und sinkt, nachdem die Nervenzelle gereizt wurde (wie unter Normalbedingungen ohne Gifteinwirkung).

- Die Spaltproduktekonzentration im synaptischen Spalt steigt und sinkt mit Verzögerung.

- Der Na

-Ioneneinstrom in die postsynaptische Zelle bleibt fast vollständig aus.

Die Acetylcholinrezeptoren an den ligandengesteuerten Na

Folgerung 2:

Der Na

Kurvenverläufe:

- Die Acetylkonzentration im synaptischen Spalt steigt, nachdem die Nervenzelle gereizt wurde (wie unter Normalbedingungen). Anschließend erfolgt aber keine Abnahme der Konzentration.

- Im synaptischen Spalt liegen fast keine Spaltprodukte vor.

- Daraus ergibt sich ein permanenter Na

-Ioneneinstrom in die postsynaptische Zelle.

Die Hemmung des Enzyms Acetylcholinesterase durch E605 bewirkt, dass der enzymatische Abbau von Acetylcholin blockiert ist. Aufgrund der hohen Acetylcholinkonzentration im synaptischen Spalt wird eine anhaltende Öffnung der Na

Kurvenverläufe:

- Die Acetylkonzentration im synaptischen Spalt steigt (fast) nicht mehr an, nachdem die Nervenzelle gereizt wurde.

- Im synaptischen Spalt liegen fast keine Spaltprodukte vor.

- In die postsynaptische Zelle findet fast kein Na

-Ioneneinstrom statt.

Der Einsatz von Botulin führt dazu, dass die Ausschüttung von Acetylcholin aus den synaptischen Bläschen in den synaptischen Spalt unterbunden wird. Dies kann entweder durch Hemmung der Vesikelentleerung bewirkt werden oder durch Hemmung des Ca

Folgerung 2:

Der Einsatz von Botulin könnte auch die Befüllung der Vesikel mit Acetlycholin unterbinden.

5.2

Begründung für die Wirkung von Atropin als Gegenmittel:

Dadurch dass Acetylcholin die postsynaptischen Na -Ionenkanäle öffnet, nimmt der Na

-Ionenkanäle öffnet, nimmt der Na -Ioneneinstrom in die postsynaptische Zelle zu. Im Vergleich dazu schließt Atropin die postsynaptischen Na

-Ioneneinstrom in die postsynaptische Zelle zu. Im Vergleich dazu schließt Atropin die postsynaptischen Na -Ionenkanäle. Der Na

-Ionenkanäle. Der Na -Ioneneinstrom in die postsynaptische Zelle bleibt somit aus oder sinkt. Bei einer dauerhaft hohen Acetlycholinkonzentration durch die E605-Vergiftung ist es also möglich, mit einer geeigneten Atropindosis eine definierte Anzahl an geöffneten Na

-Ioneneinstrom in die postsynaptische Zelle bleibt somit aus oder sinkt. Bei einer dauerhaft hohen Acetlycholinkonzentration durch die E605-Vergiftung ist es also möglich, mit einer geeigneten Atropindosis eine definierte Anzahl an geöffneten Na -Ionenkanäle gezielt zu schließen. Auf diese Weise reduziert sich der Na

-Ionenkanäle gezielt zu schließen. Auf diese Weise reduziert sich der Na -Ioneneinstrom auf einen Normalwert.

-Ioneneinstrom auf einen Normalwert.

Dadurch dass Acetylcholin die postsynaptischen Na