Aufgabe 4 – Bakterien

Hinweis: Von den vier Aufgaben sollen in der Prüfung drei ausgewählt und bearbeitet werden.

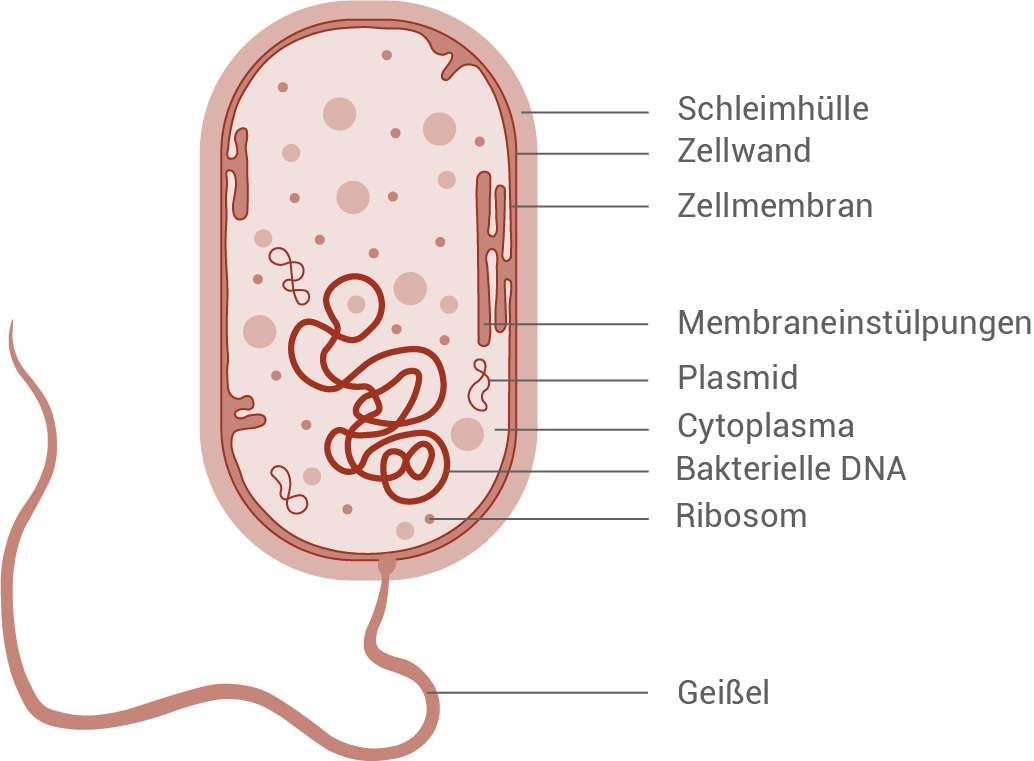

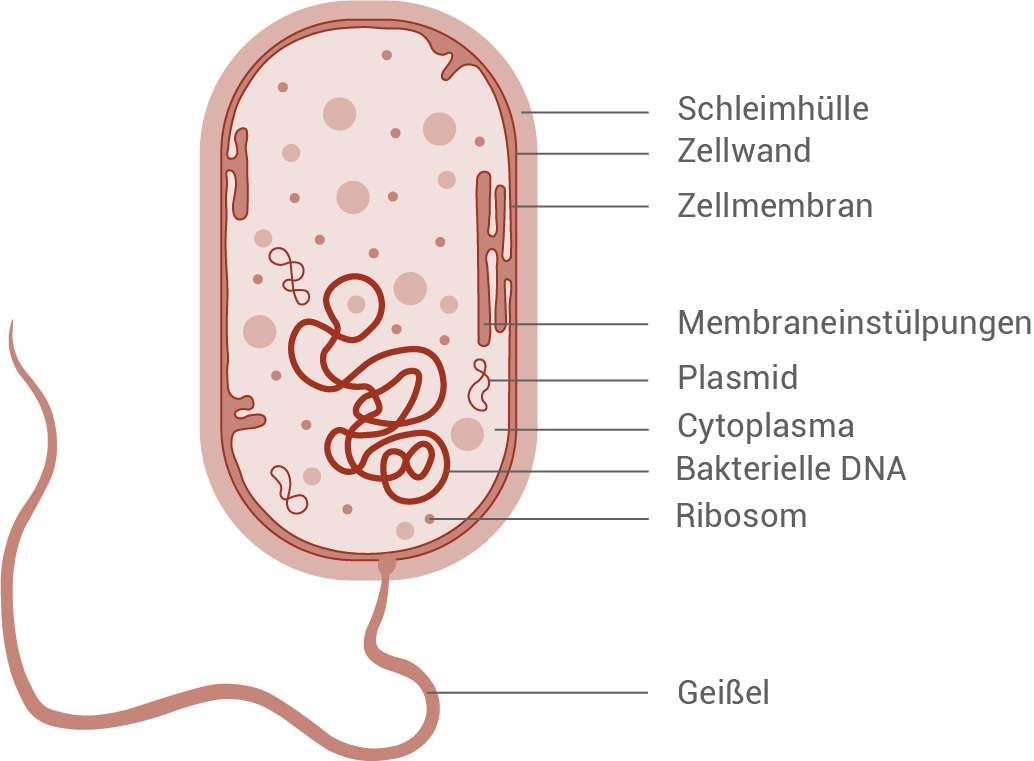

Uropathogene Bakterien verursachen häufig Blasenentzündungen und andere Harnwegsinfekte. Zu den uropathogenen Bakterien gehören unter anderem Escherichia coli und Enterococcus faecalis (Abb. 1).

1

Erstelle eine beschriftete Schemazeichnung des elektronenmikroskopischen Bildes einer Bakterienzelle (Größe ca. 1/2 Seite) und nenne zwei wesentliche Unterschiede gegenüber eukaryotischen Zellen.

6 BE

Abb. 1: Enterococcus faecalis

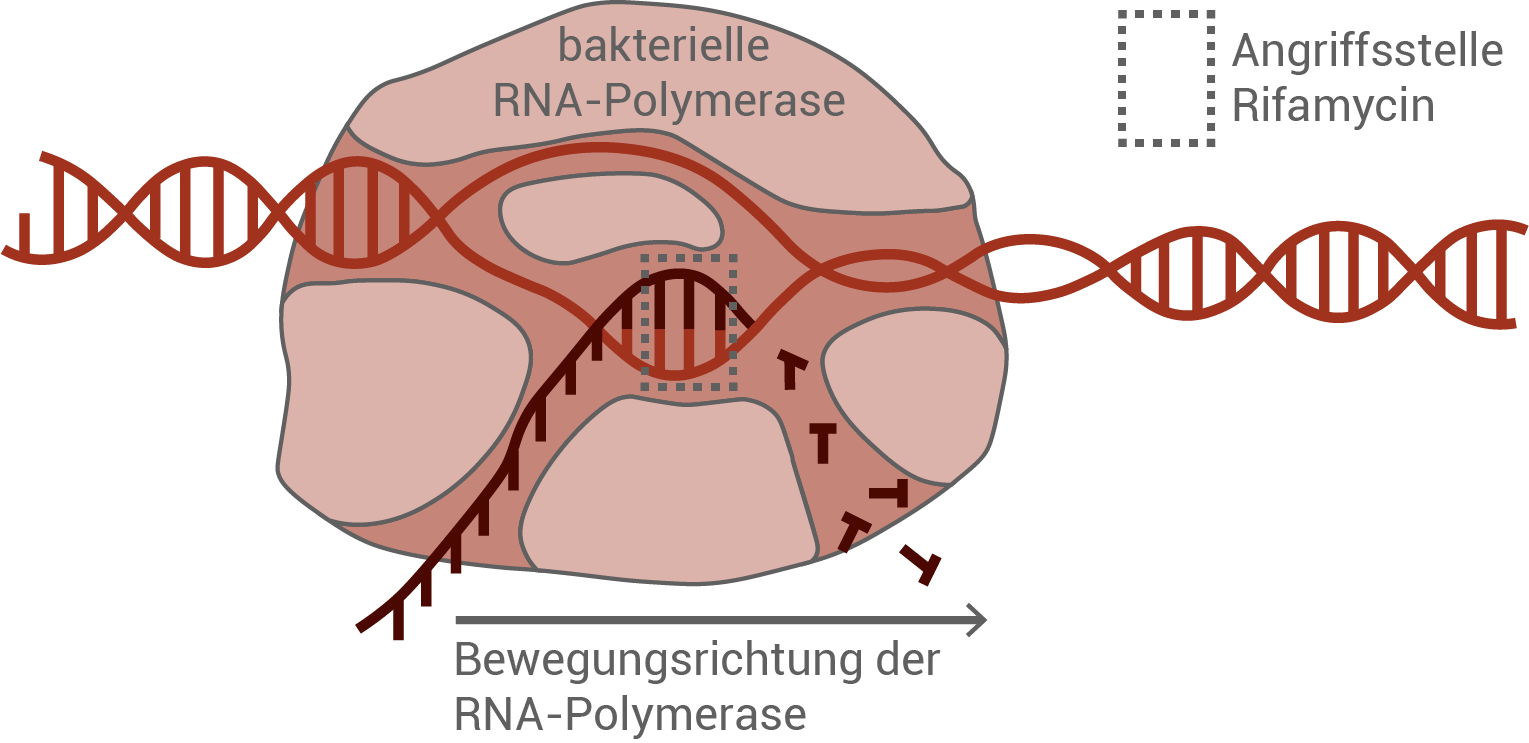

Gegen die bakteriellen Erreger wird im Körper eine Immunantwort ausgelöst. Trotz der ablaufenden Immunantwort müssen Urogenitalinfektionen häufig mit Antibiotika behandelt werden. Abbildung 2 zeigt die Vorgänge der Transkription in Bakterienzellen und die Angriffsstelle des Antibiotikums Rifamycin.

Abb. 2: Transkription in Bakterienzellen und Angriffsstelle des Antibiotikums Rifamycin

2

Beschreibe mithilfe von Abbildung 2 die Transkription in Bakterienzellen und gib eine mögliche Erklärung für die antibiotische Wirkungsweise des Rifamycins auf molekularer Ebene.

Durch den übermäßigen Einsatz von Antibiotika in verschiedenen Bereichen haben sich im Laufe der Jahre resistente Bakterienpopulationen gegen viele Antibiotika gebildet. Diese resistenten Bakterien zu bekämpfen, stellt für die medizinische Forschung eine enorme Herausforderung dar.

8 BE

3

Erläutere den Zusammenhang zwischen dem übermäßigen Einsatz von Antibiotika und der Entstehung resistenter Bakterienpopulationen.

Forscherinnen und Forscher der Universität Würzburg haben in Experimenten an uropathogenen Bakterien getestet, ob sich auch RNA-Moleküle als neuartige Antibiotika gegen Bakterien einsetzen lassen. Im Experiment wurde eine Technik untersucht, welche die Lipidsynthese bei Bakterien unterbinden soll. Im bakteriellen Lipidsyntheseprozess spielt das Protein ACP eine Schlüsselrolle. Abbildung 3 zeigt einen Ausschnitt der Basenabfolge der mRNA für das ACP-Protein sowie den eingesetzten RNA-Wirkstoff.

6 BE

Ausschnitt der mRNA für das ACP-Protein:

5' ...UAGGAAAUUUAAGAGUAU

RNA-Wirkstoff:

5' ...UAGGAAAUUUAAGAGUAU

GAGCACUAUCGAAG... 3'

RNA-Wirkstoff:

3' ...UCUCAUACUC... 5'

Abb. 3: Basenabfolge der mRNA und des RNA-Wirkstoffs

4

Erläutere, wie der Wirkstoff die Vermehrung der uropathogenen Bakterien hemmt, und gib eine mögliche Erklärung, warum durch den Wirkstoff menschliche Zellen nicht geschädigt werden.

6 BE

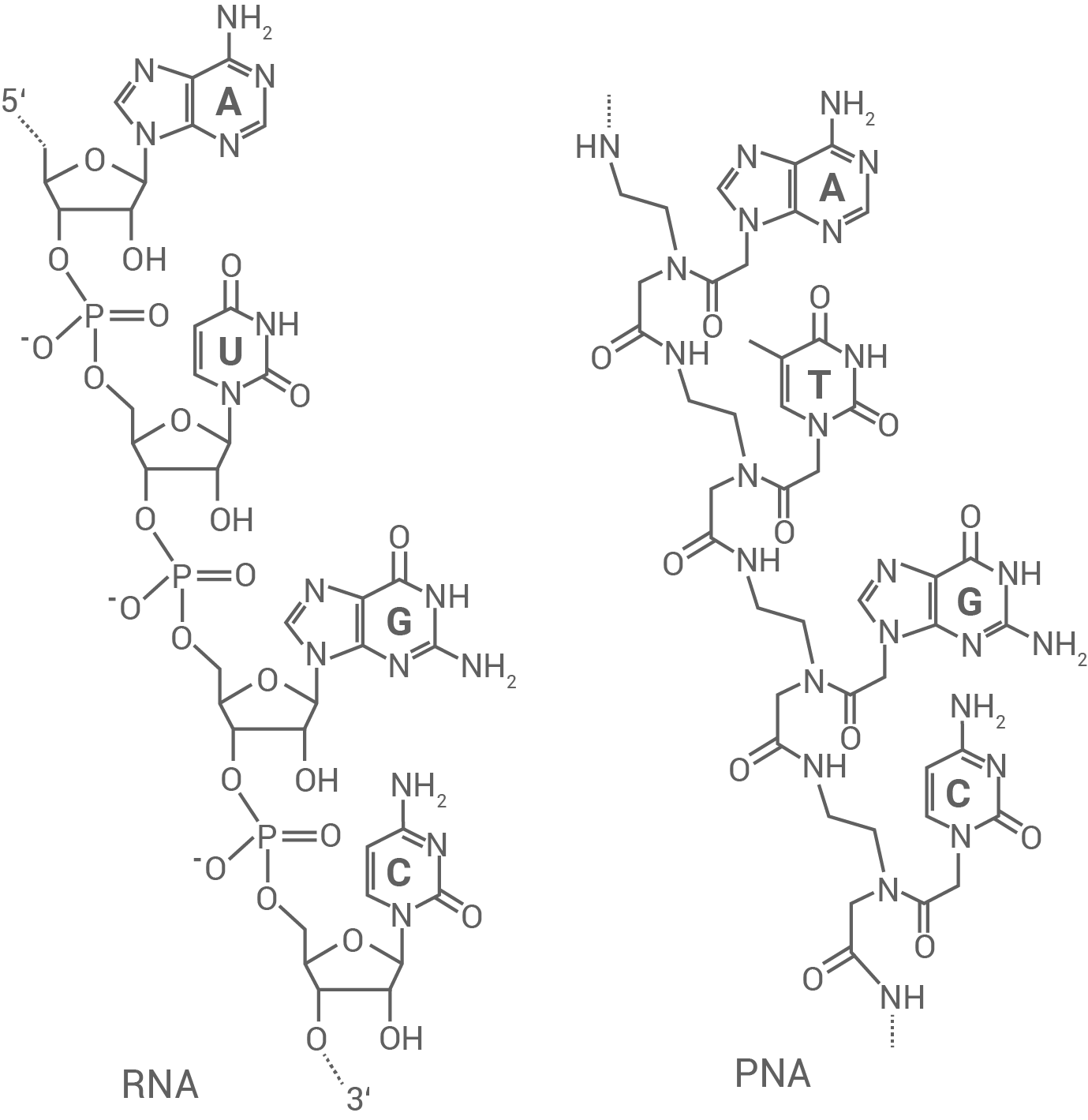

In einer Weiterentwicklung der Therapie werden anstelle des RNA-Wirkstoffs künstlich hergestellte Peptide-Nucleic-Acids (PNAs) eingesetzt (Abb. 4). Diese weisen eine längere Wirkdauer auf.

5

Begründe mithilfe von Abbildung 4, dass PNA-Moleküle anstelle von RNA-Molekülen als Wirkstoff eingesetzt werden können. Gib eine mögliche Erklärung für die längere Wirkdauer von PNA-Wirkstoffen im Vergleich zu RNA-Wirkstoffen.

6 BE

Abb. 4: Ausschnitt aus einer RNA und aus einer PNA

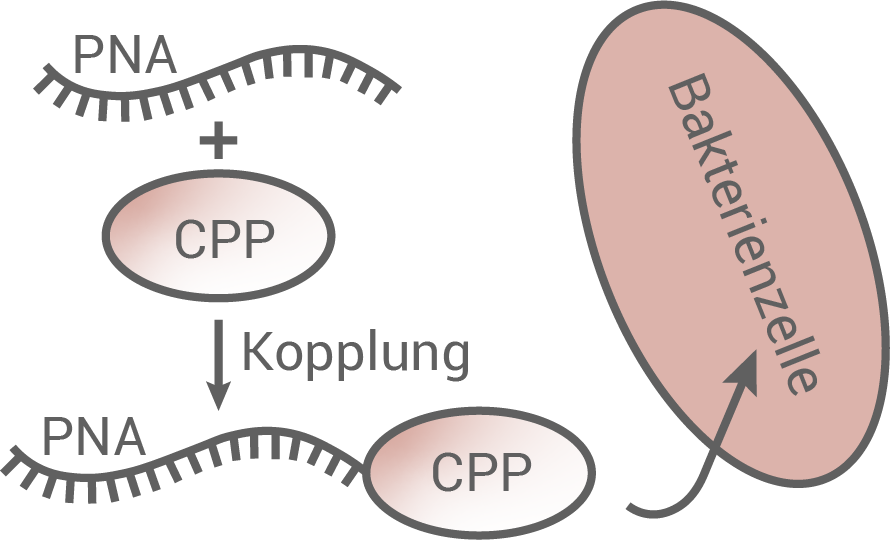

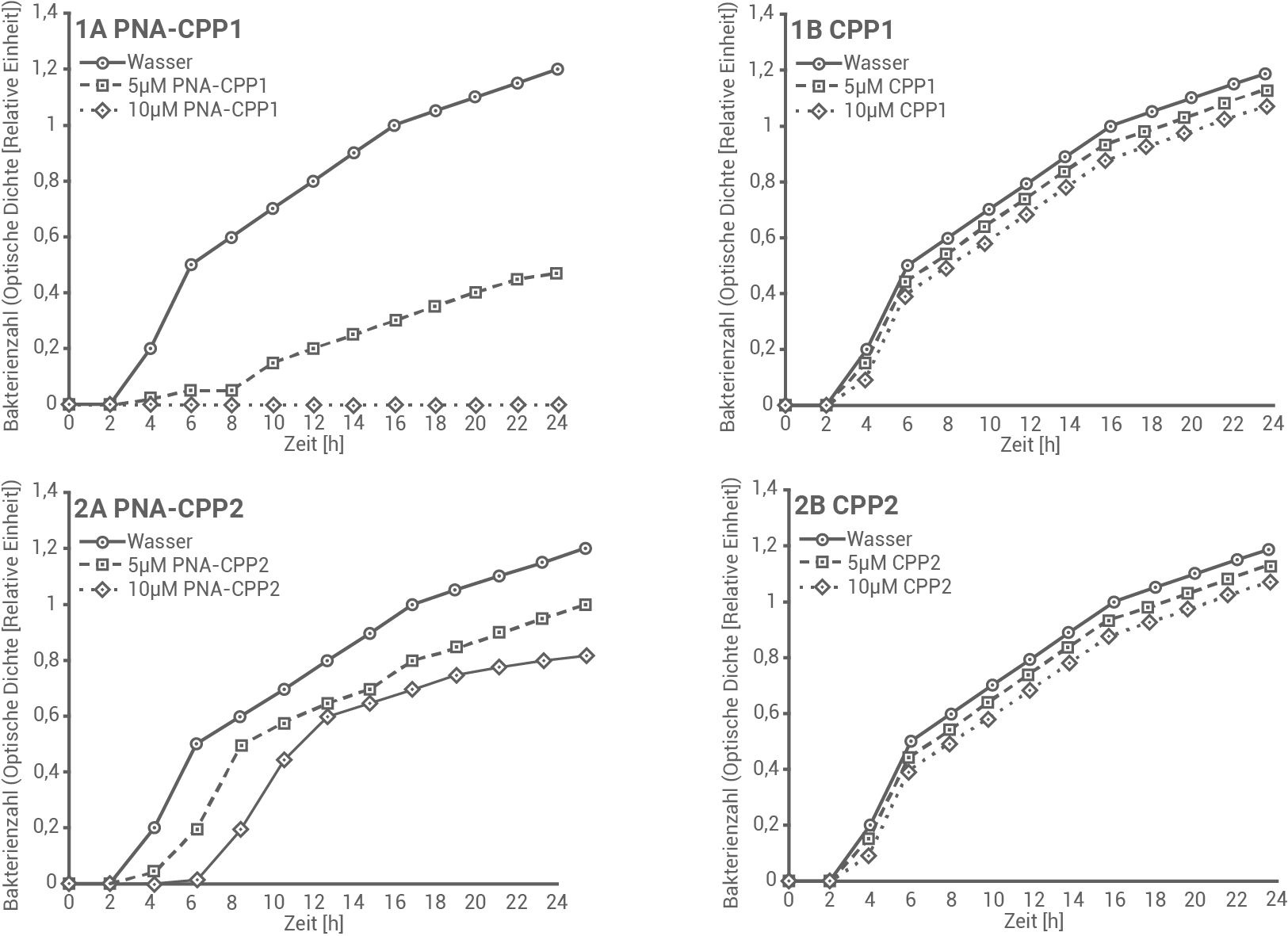

Um PNAs besser in Bakterienzellen einschleusen zu können, werden sie an zelldurchdringende Peptide (Cell-Penetrating-Peptide, CPP) gekoppelt (Abb. 5). In einer Versuchsreihe wurde die Wirksamkeit von zwei verschiedenen CPPs (CPP1 und CPP2) an uropathogenen Bakterien getestet. Die Bakterien wurden in Flüssigmedium kultiviert und verschiedene Konzentrationen der jeweiligen CPP-gekoppelten PNAs bzw. der jeweiligen CPPs wurden dem Medium hinzugefügt. Anschließend wurde das Wachstum der Bakterien untersucht (Abb. 6).

Abb. 5: Kopplung von PNA und CPP

Abb. 6: Wachstum der Bakterienkulturen nach Behandlung mit CPP-gekoppelter PNA oder CPP

6

Beschreibe die in Abbildung 6 dargestellten Versuchsergebnisse und werte diese hinsichtlich der Fragestellung aus. Erläutere dabei auch die Notwendigkeit der Ansätze 1B und 2B.

8 BE

40 BE

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1

Bakterienzelle unter dem Elektronenmikroskop (schematisch):

Unterschiede zu eukaryotischen Zellen:

Unterschiede zu eukaryotischen Zellen:

- Kein Zellkern

- Zellwand

- Ringförmige DNA

- Kein Golgi-Apparat

- Keine Mitochondrien

2

Bakterielle Transkription:

Die RNA-Polymerase wandert entlang des DNA-Doppelstrangs, wobei sie diesen in zwei Einzelstränge auftrennt. Innerhalb der RNA-Polymerase lagern sich komplementäre RNA-Nucleotide an und werden von der RNA-Polymerase zu einem mRNA-Einzelstrang verknüpft. Die entstehende mRNA wird schließlich aus der RNA-Polymerase freigesetzt. Beim Verlassen der RNA-Polymerase fügt sich die DNA wieder zu einem Doppelstrang zusammen.

Antibiotische Wirkung von Rifamycin:

Rifamycin inhibiert die Transkription von Bakterienzellen indem es die Bildung der mRNA in der RNA-Polymerase verhindert. Rifamycin könnte im aktiven Zentrum der RNA-Polymerase binden, und deren Struktur so verändern, dass sich beispielsweise keine neuen Nukleotide anlagern können. Das Bakterium kann keine Transkription mehr betreiben, und die Produktion überlebenswichtiger Proteine ist inhibiert. Die Bakterienzellen sterben ab.

3

Entstehung bakterieller Resistenzen:

Durch zufällige und spontane Mutations- oder Rekombinationsereignisse entstehen Bakterienzellen mit veränderter DNA-Sequenz (z. B. für das Enzym RNA-Polymerase). Ihre RNA-Polymerase ist trotz des Einsatzes von Antibiotika funktionsfähig. Diese Bakterienzellen haben mit zunehmendem Antibiotikaeinsatz einen Selektionsvorteil. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist erhöht, und sie teilen sich öfter als nicht resistente Bakterien. Daher steigt die Zahl resistenter Bakterien weiter.

4

Hemmung der Vermehrung uropathogener Bakterien durch den Wirkstoff:

Der Wirkstoff besteht aus einer zu der mRNA des ACP-Proteins komplementären Sequenz. Daher kann er sich an die synthetisierte mRNA anlagern, und dadurch die Translation der mRNA und damit die Synthese des ACP-Proteins inhibieren. Das führt dazu, dass die Lipidsynthese der Bakterien stark eingeschränkt ist.

Keine Schädigung menschlicher Zellen:

Der mRNA Wirkstoff ist gezielt gegen ein bakterielles Protein gerichtet. Möglicherweise besitzen Menschen dieses Protein nicht, und der Wirkstoff findet keine komplementäre Sequenz, an die er binden kann.

5

Einsatz von PNA-Molekülen als Wirkstoff:

Der Aufbau der PNAs ist ähnlich zu RNA-Molekülen. Beide bestehen aus Basen und einem Rückgrat. Daher können auch PNAs an mRNA-Sequenzen binden und die Translation inhibieren.

Längere Wirkdauer von PNA-Molekülen:

PNAs werden als nicht zelltypische Moleküle nicht so schnell erkannt und enzymatisch abgebaut. Daher weisen sie eine vergleichsweise längere Wirkdauer auf.

6

Versuchsergebnisse in Abbildung 6:

Im Versuch wurden zwei verschiedene zelldurchdringende Peptide CPP1 und CPP2 getestet. In der Kontrolle ohne PNAs (Ansatz 1B und 2B) zeigte sich untereinander kein Unterschied. Auch das Bakterienwachstum wurde durch den alleinigen Einsatz von CPP1 und CPP2 einer Konzentration von 5 µM bzw. 10 µM nur minimal geschwächt. So kann ausgeschlossen werden, dass ein Effekt von PNA-CPP durch CPP verursacht wird. Wird PNA an CPP1 gekoppelt, so lässt sich bei einer Konzentration von 5 µM PNA-CPP1 schon eine Halbierung der Bakterienzahl feststellen. Bei einem Einsatz von 10 µM PNA-CPP1 sind keine Bakterien mehr vorhanden. PNA-CPP2 zeigt im Vergleich zur Wasser-Kontrolle nur eine leichte Reduktion der Bakterienzahl, sowohl bei 5µM als auch bei 10 µM. Daraus kann geschlossen werden, dass die Wirkung von PNA-CPP1 stärker ist, als die von PNA-CPP2. Außerdem haben zelldurchdringende Peptide keine Auswirkung auf das Bakterienwachstum.