Thema: Okulärer Albinismus Typ 1

1.

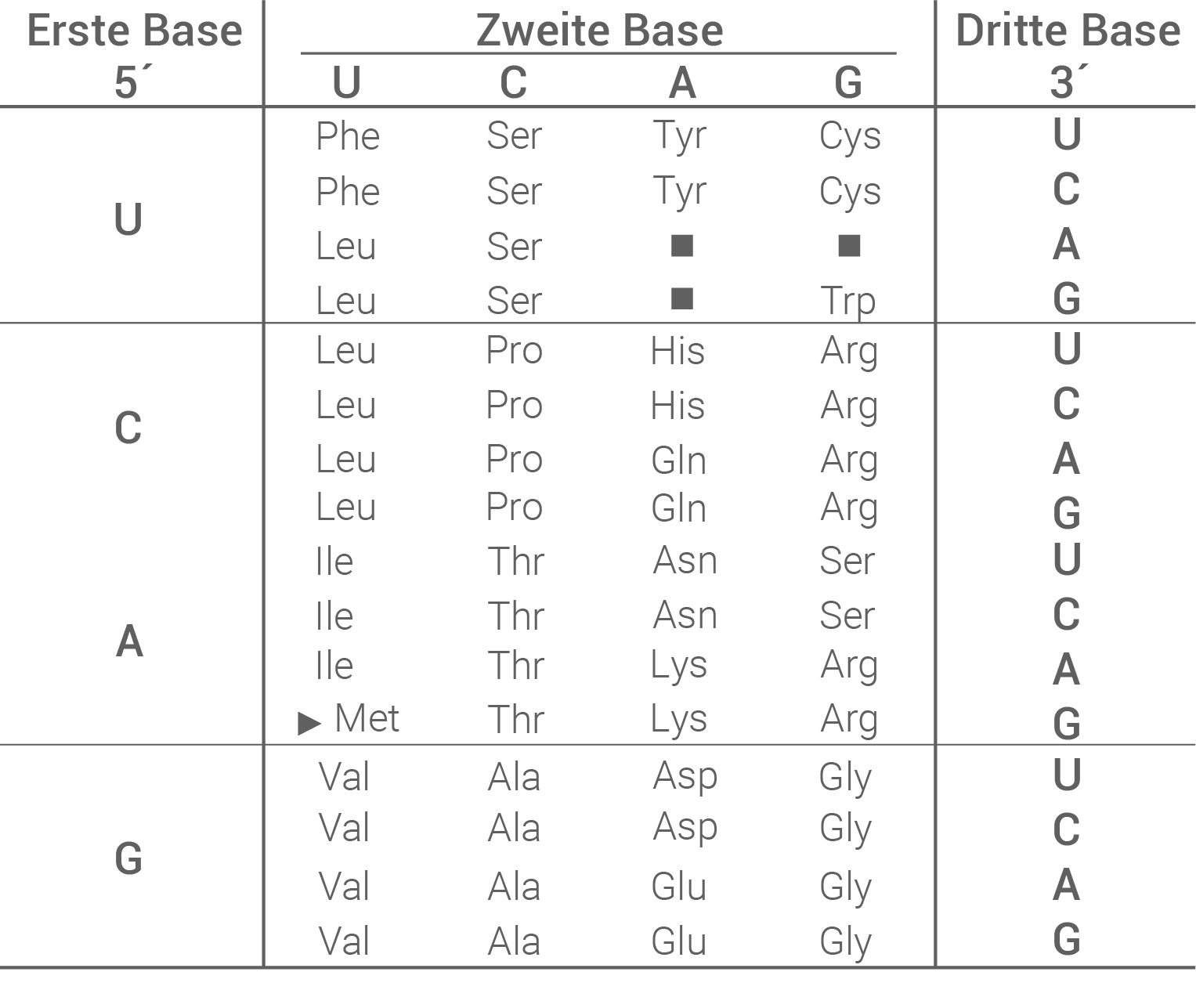

Leite anhand des Stammbaums in Abbildung 1 den wahrscheinlichen Erbgang des Okulären Albinismus Typ 1 (OA1) ab, indem du andere Erbgänge begründet ausschließt (

Material A). Ermittle die möglichen Genotypen der Personen 1, 2, 4, 7 und 15 (

Material A).

(12 Punkte)

2.

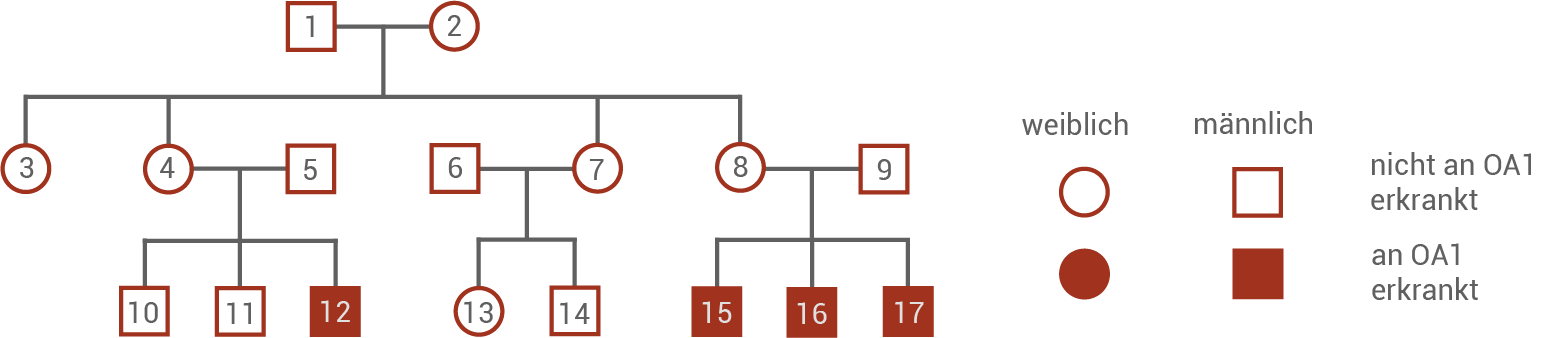

Beschreibe Verteilung und Aufgaben der Lichtsinneszellen in der Netzhaut des Menschen. Vergleiche die in Abbildung 2 dargestellten Daten für gesunde und erkrankte Personen und erkläre die Bedeutung dieser Befunde für die Sehschärfe (

Material B).

(12 Punkte)

3.

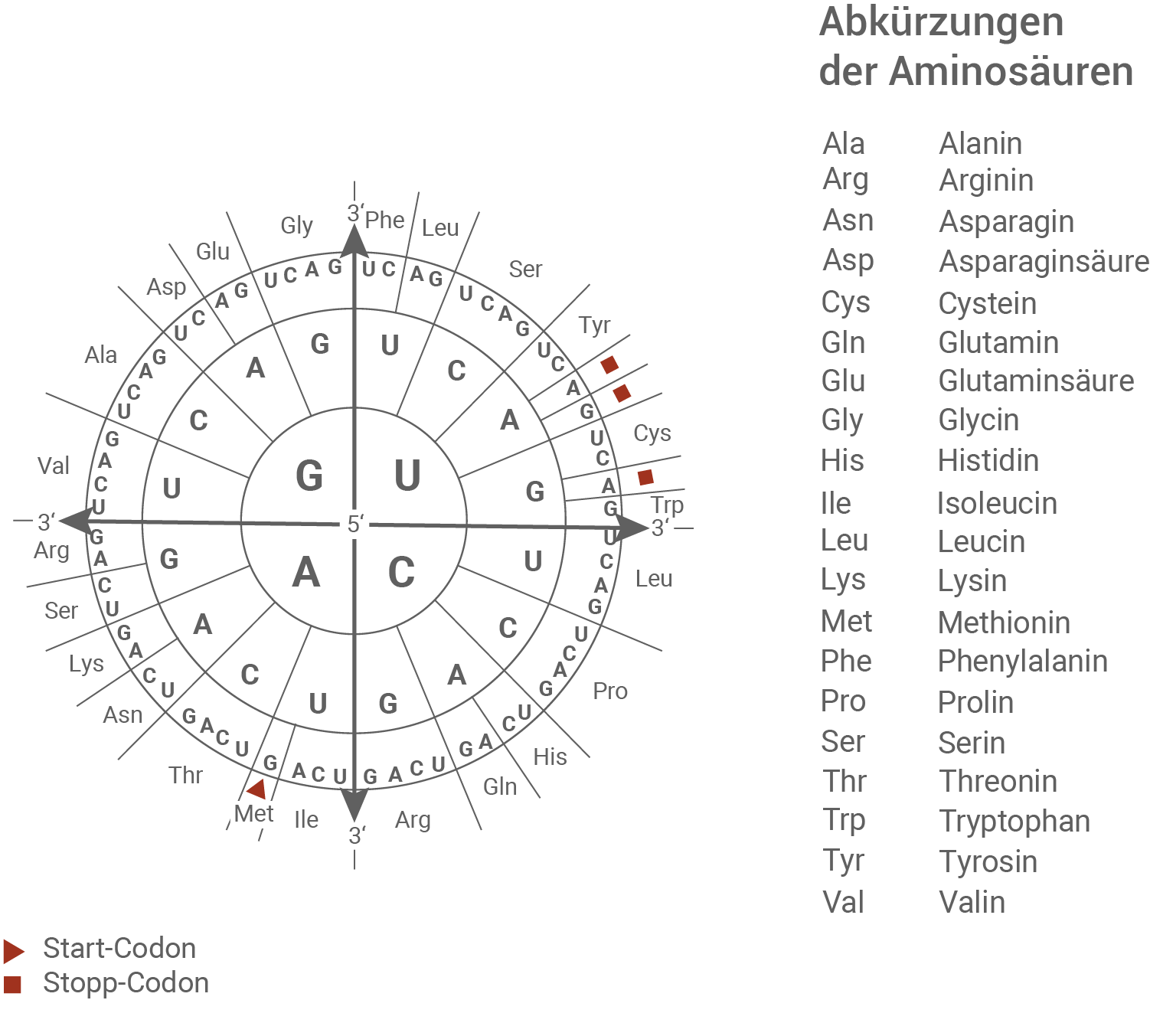

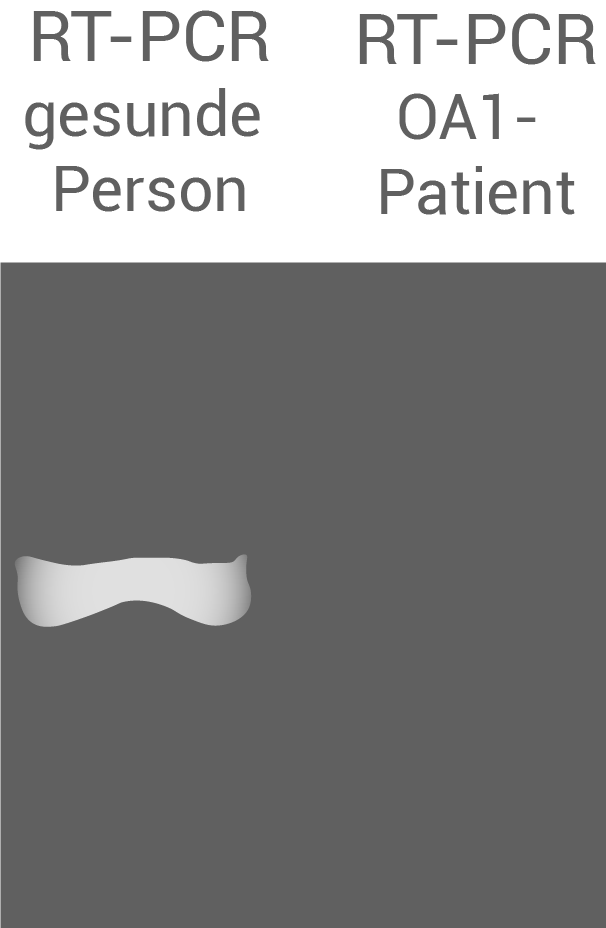

Ermittle für die in Tabelle 1 dargestellten Nukleotidsequenzen die zugehörigen mRNA- und Aminosäuresequenzen sowie den Mutationstyp (

Materialien C und

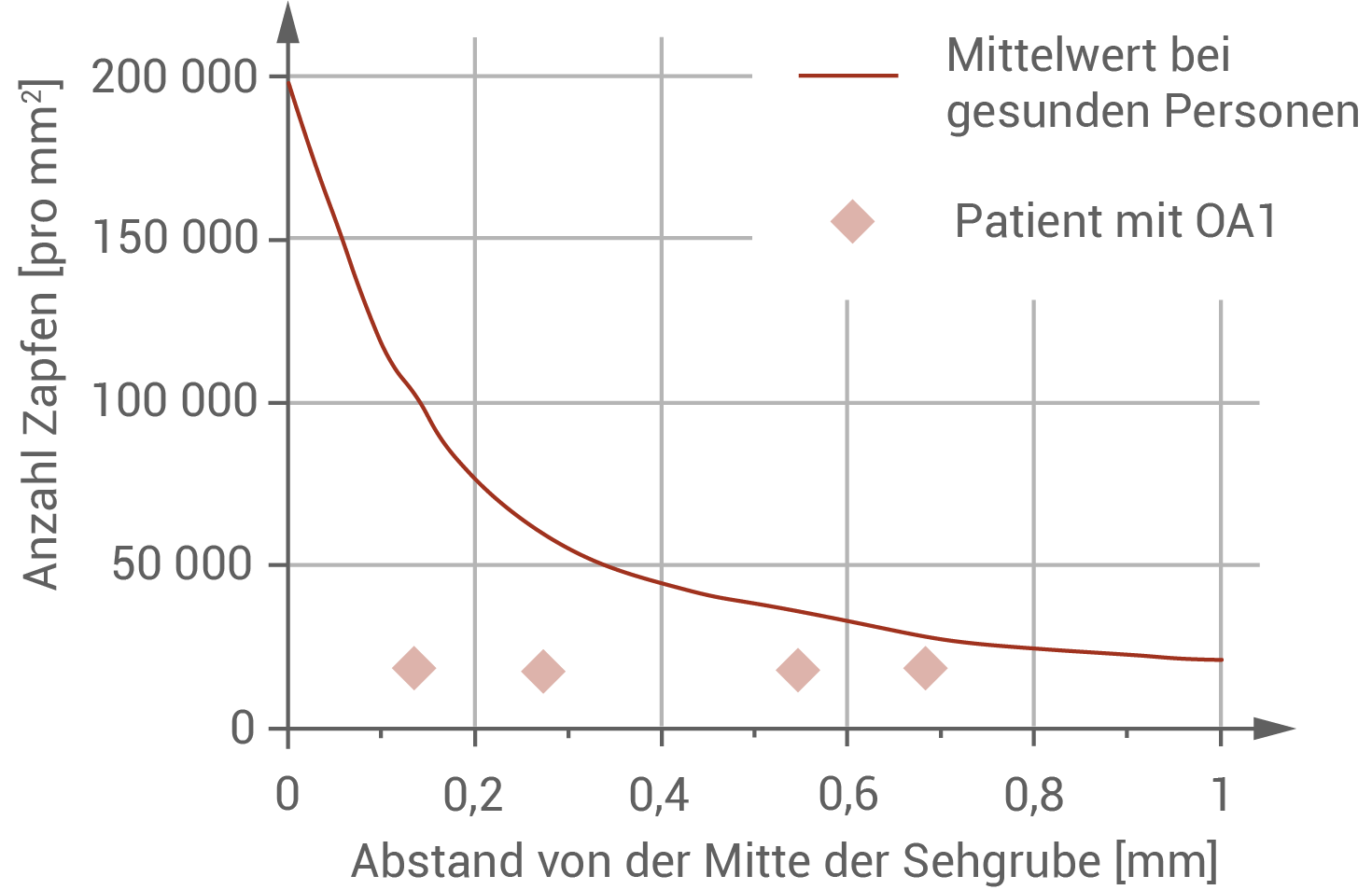

D). Erkläre die Methode der DNA-Gelelektrophorese und werte das in Abbildung 3 gezeigte Gel aus (

Material C). Erkläre die in Abbildung 4 dargestellten Befunde vor dem Hintergrund der

Materialien A und

C.

(22 Punkte)

4.

Fasse die in den Abbildungen 5 und 6 dargestellten Daten zusammen und analysiere diese im Hinblick auf die Bedeutung von Maus-

GPR143 für die Netzhaut von OA1-Mäusen (

Material D). Beurteile die Relevanz der an Mäusen gewonnenen Erkenntnisse für eine Behandlung von Patienten mit OA1 (

Materialien A bis

D).

(20 Punkte)

Material A: Der Okuläre Albinismus Typ 1 (OA1)

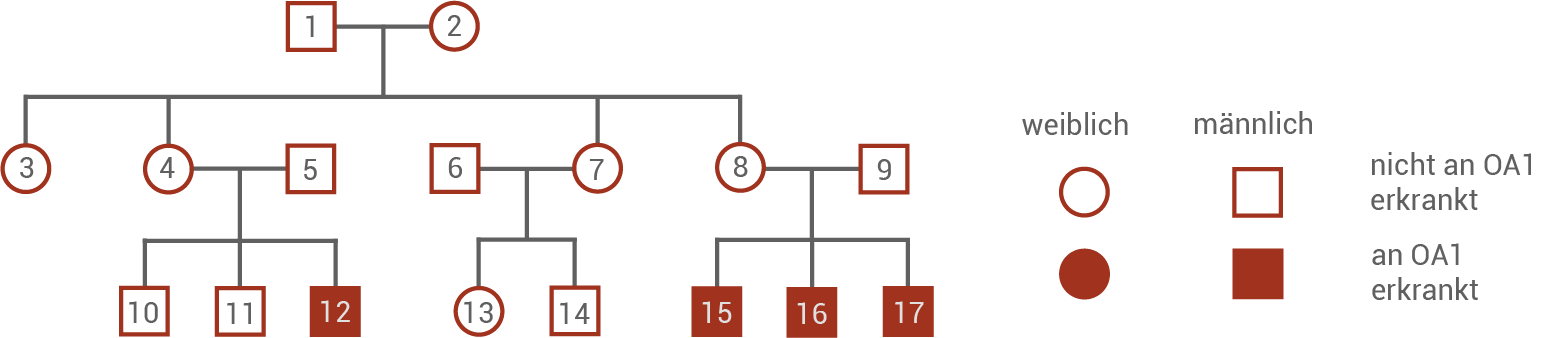

Der Okuläre Albinismus Typ 1 (OA1) ist eine seltene, vererbbare Pigmentierungsstörung, die auf die Augen begrenzt ist. Bei betroffenen Personen ist die Iris oft durchscheinend und heller als bei normal pigmentierten Augen der gleichen Farbe. Äußerlich wahrnehmbar ist bei OA1-Patienten auch eine erhöhte Lichtempfindlichkeit. Vor allem bei starker Helligkeit kommt es zu schnellen und nicht willentlich beeinflussbaren Bewegungen der Augen. Abbildung 1 zeigt den Stammbaum einer von OA1 betroffenen Familie.

Abbildung 1 Stammbaum einer von OA1 betroffenen Familie

Material B: Untersuchungen zur Dichte der Lichtrezeptoren

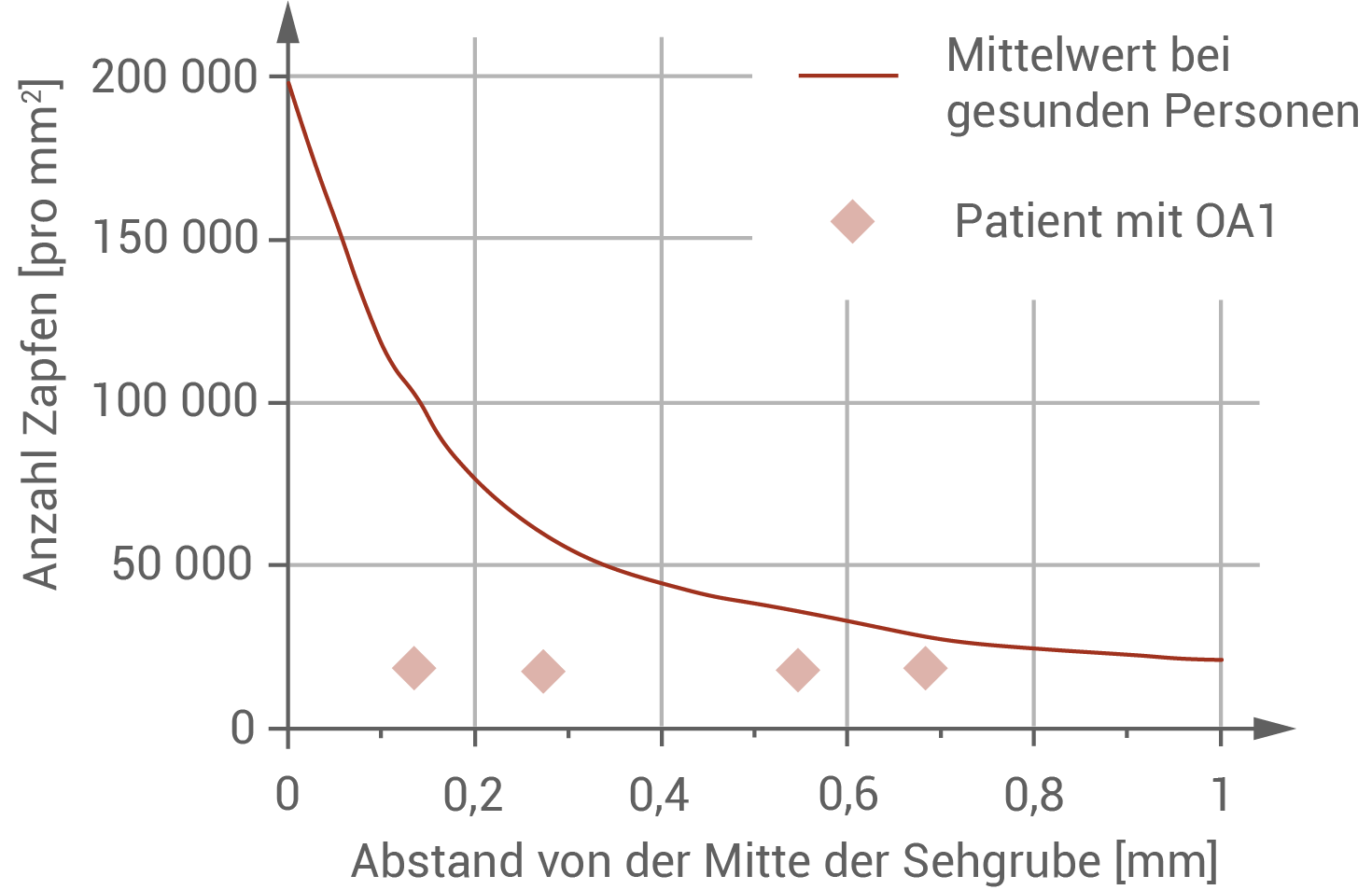

Die Zapfendichte im Bereich der Sehgrube im Zentrum des Gelben Flecks wurde bei einem OA1-Patienten ermittelt und mit der Zapfendichte bei gesunden Personen verglichen. Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Dichte der Stäbchen um bis zu 25 Prozent verringert ist.

Abbildung 2 Zapfendichte im Bereich der Sehgrube

Material C: Untersuchungen zur Ursache von OA1

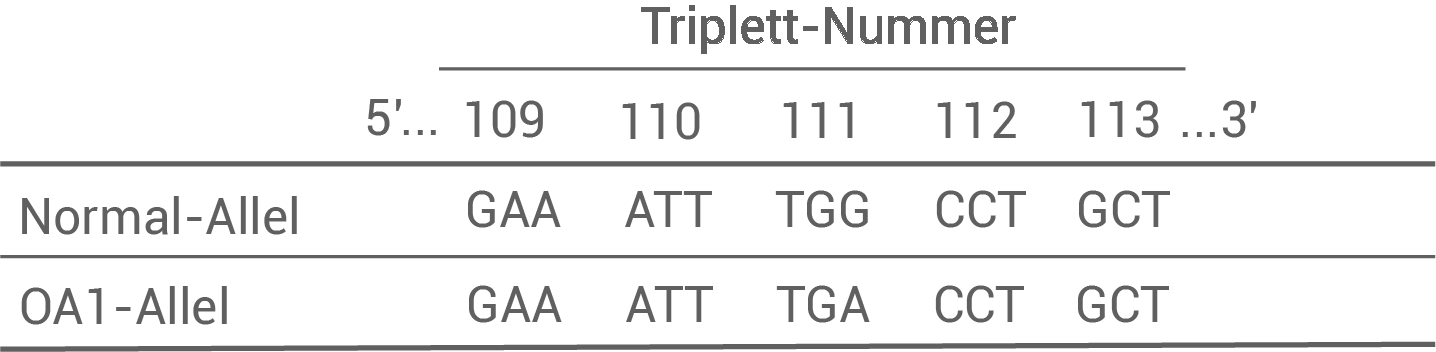

Die Pigmentschicht der Netzhaut ist bei Patienten mit OA1 nicht normal entwickelt. Das 404 Aminosäuren umfassende Protein GPR143 spielt bei der Entwicklung der Pigmentschicht eine wichtige Rolle. Das Gen GPR143 wurde bei gesunden Personen und bei OA1-Patienten aus der in Abbildung 1 gezeigten Familie sequenziert (Tabelle 1).

Tabelle 1 Ausschnitt aus den Sequenzen des nicht-codogenen Strangs des Gens GPR143 bei gesunden Personen (Normal-Allel) und bei OA1-Patienten (OA1-Allel)

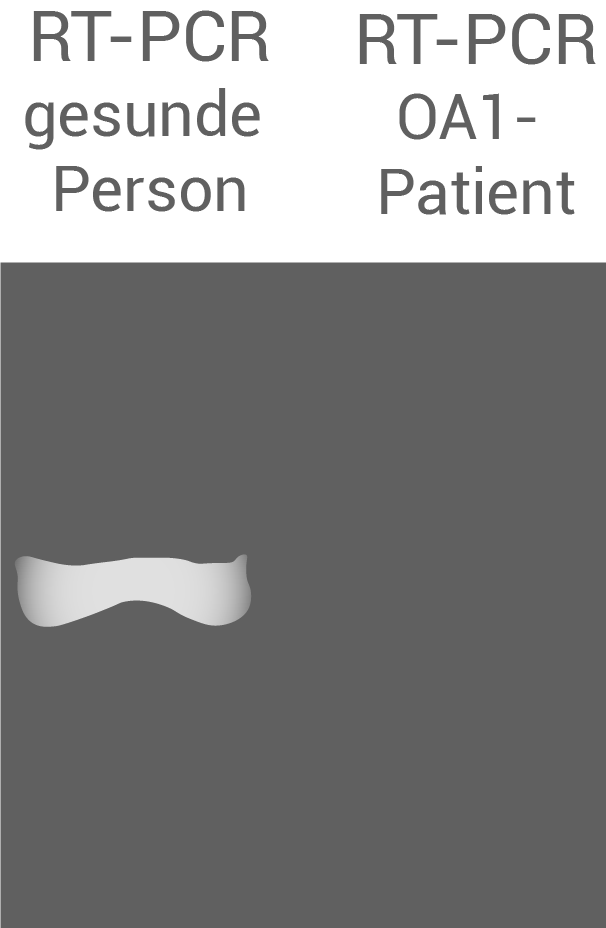

Fehlerhafte mRNA-Moleküle, die zu verkürzten Proteinen führen würden, werden in der Zelle meist erkannt und rasch abgebaut. Die GPR143-mRNA wurde dahingehend untersucht. Dazu wurde mRNA aus den Zellen einer gesunden Person und eines OA1-Patienten mit Hilfe des Enzyms Reverse Transkriptase (RT) in cDNA umgeschrieben. Nach Vervielfältigung der cDNA durch PCR wurden die RT-PCR-Produkte durch Gelelektrophorese analysiert (Abbildung 3).

Abbildung 3 Gelelektrophorese nach RT-PCR zur Analyse der Expression des GPR143-Gens

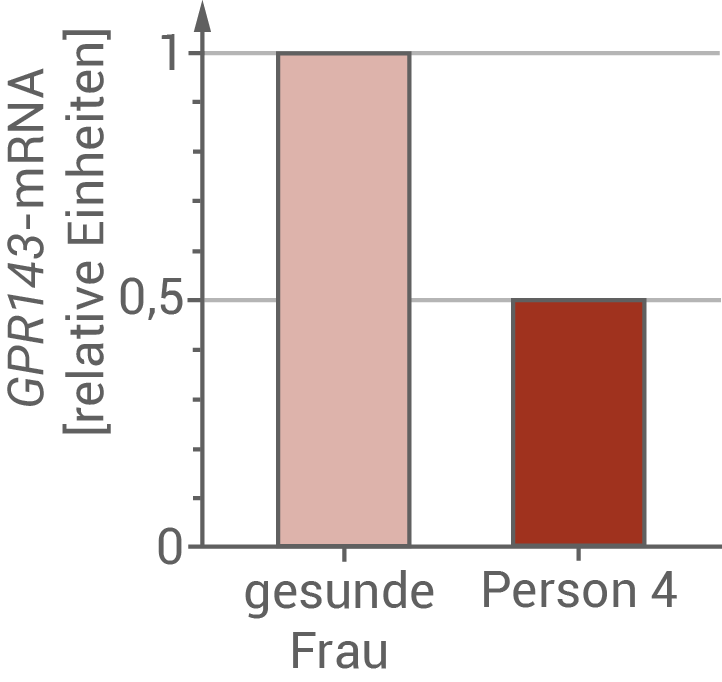

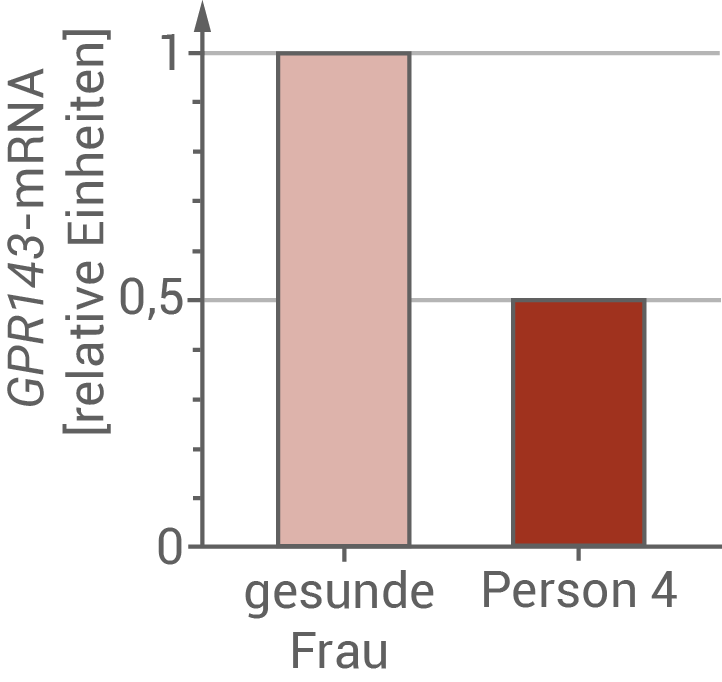

In einer weiteren Untersuchung wurde jeweils die Menge der durchschnittlich in den Zellen vorhandenen GPR143-mRNA ermittelt für eine gesunde Frau aus einer nicht von OA1 betroffenen Familie sowie für Person 4 aus der in Abbildung 1 dargestellten Familie (Abbildung 4).

Abbildung 4 Menge der GPR143-mRNA bei einer gesunden Frau und bei Person 4 (Abbildung 1)

Material D: Untersuchungen zu OA1 an Mäusen

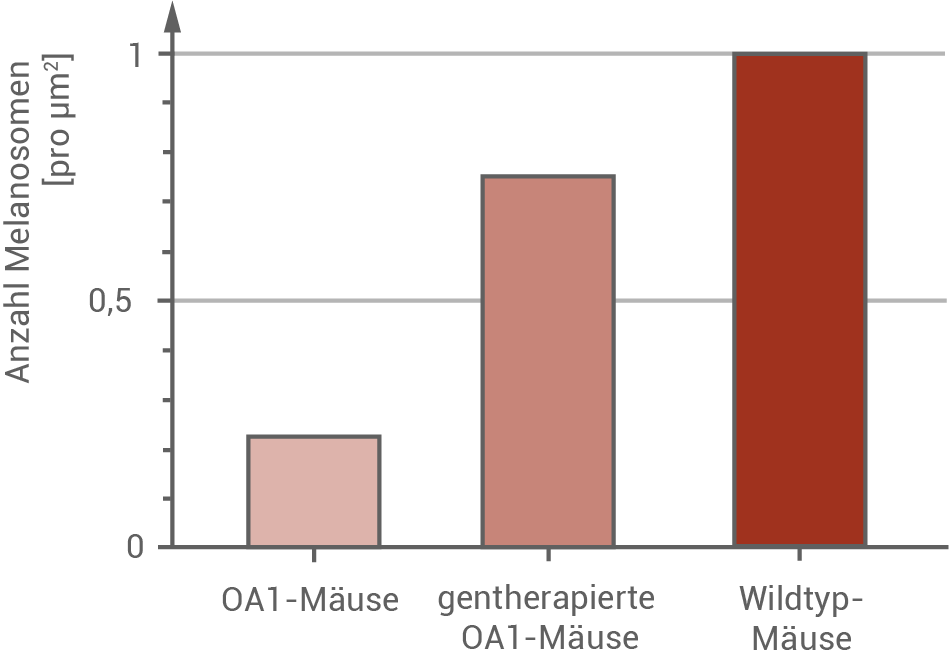

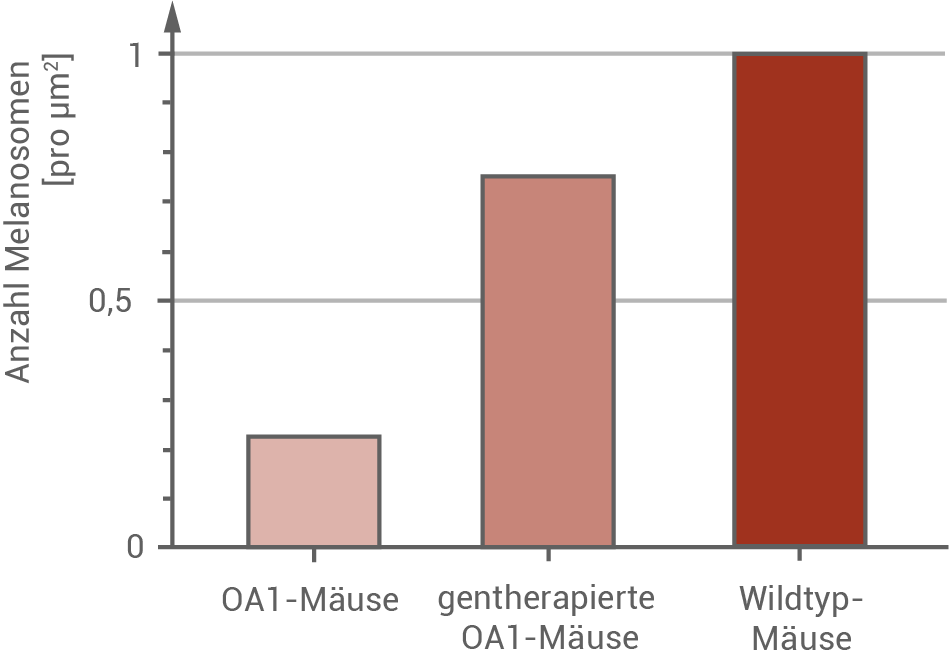

Zur Entwicklung einer Gentherapie für OA1-Patienten wurde die Netzhaut von Mäusen untersucht. Die Netzhaut von Mäusen hat keine Sehgrube und enthält nur sehr wenige Zapfen, gleicht aber ansonsten der Netzhaut des Menschen. In der Netzhaut des Menschen und bei Mäusen bilden spezialisierte Zellen in der Pigmentschicht dicht beieinander liegende Strukturen aus, in denen Melanin eingelagert wird und die Melanosomen genannt werden. Melanosomen absorbieren Streulicht, das durch Licht-Reflexionen in der Netzhaut entsteht. Dadurch verhindern Melanosomen Sehstörungen, die durch gleichzeitige Erregung von zu vielen Fotorezeptoren entstehen können. Bei OA1-Patienten bilden sich nur wenige entfernt voneinander liegende Melanosomen.

Mäuse haben ein Gen, das menschlichem GPR143 entspricht. Dieses Gen wurde bei gentechnisch veränderten Mäusen ausgeschaltet. Diese Mäuse werden als OA1-Mäuse bezeichnet. Ein Teil der OA1-Mäuse wurde gentherapeutisch behandelt. Dazu wurde das Maus-GPR143-Gen in die Netzhautzellen eingebracht. Vier Wochen später wurde die Melanosomen-Dichte in der Pigmentschicht der jeweiligen Netzhaut ermittelt (Abbildung 5).

Abbildung 5 Melanosomen-Dichte in der Netzhaut von Mäusen

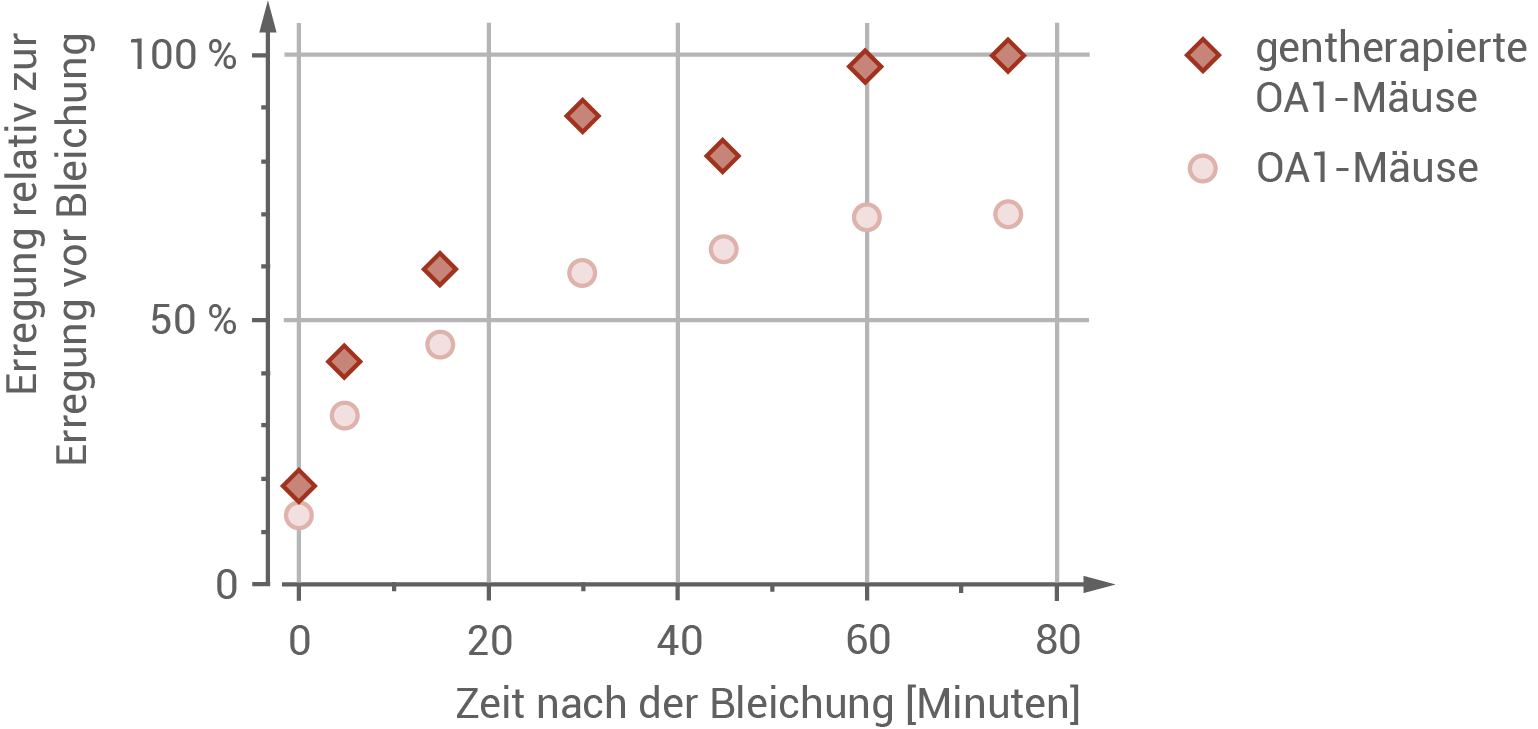

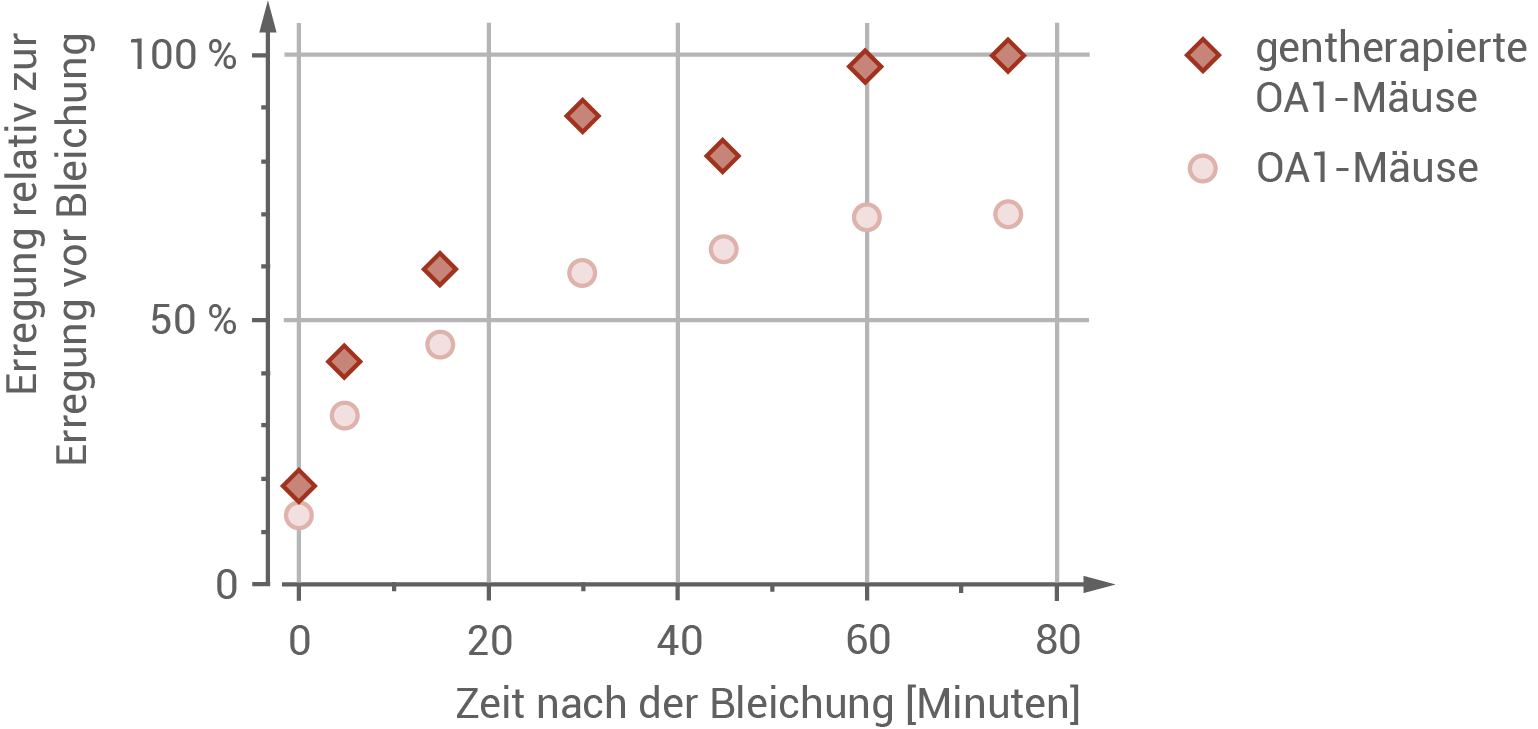

Die Erregung der Lichtrezeptoren der Netzhaut kann als elektrische Spannung am Auge gemessen werden. Die Reizung erfolgt dabei durch einen standardisierten Lichtblitz. Die elektrische Spannung bei Erregung durch einen Standardlichtblitz wurde für OA1-Mäuse und gentherapierte OA1-Mäuse bestimmt. Dann wurde die Netzhaut der Tiere einem längeren, sehr starken Lichtblitz ausgesetzt, einer Bleichung. Nach der Bleichung wurde zu verschiedenen Zeitpunkten mit dem Standardlichtblitz gereizt und die Erregung gemessen. Die Messwerte nach der Bleichung relativ zu der Erregung vor der Bleichung sind in Abbildung 6 gezeigt. Ein Ergebnis kleiner als 100 Prozent bedeutet, dass die Erregung durch den Standardlichtblitz nach der Bleichung geringer war als vor der Bleichung.

Abbildung 6 Erregung der Lichtrezeptoren der Netzhaut nach Bleichung

Material E: Codesonne und Tabelle zum genetischen Code