HT 1 – Signaltransduktion, Ökologie

Thema: Duftwahrnehmung bei Drosophila

1.

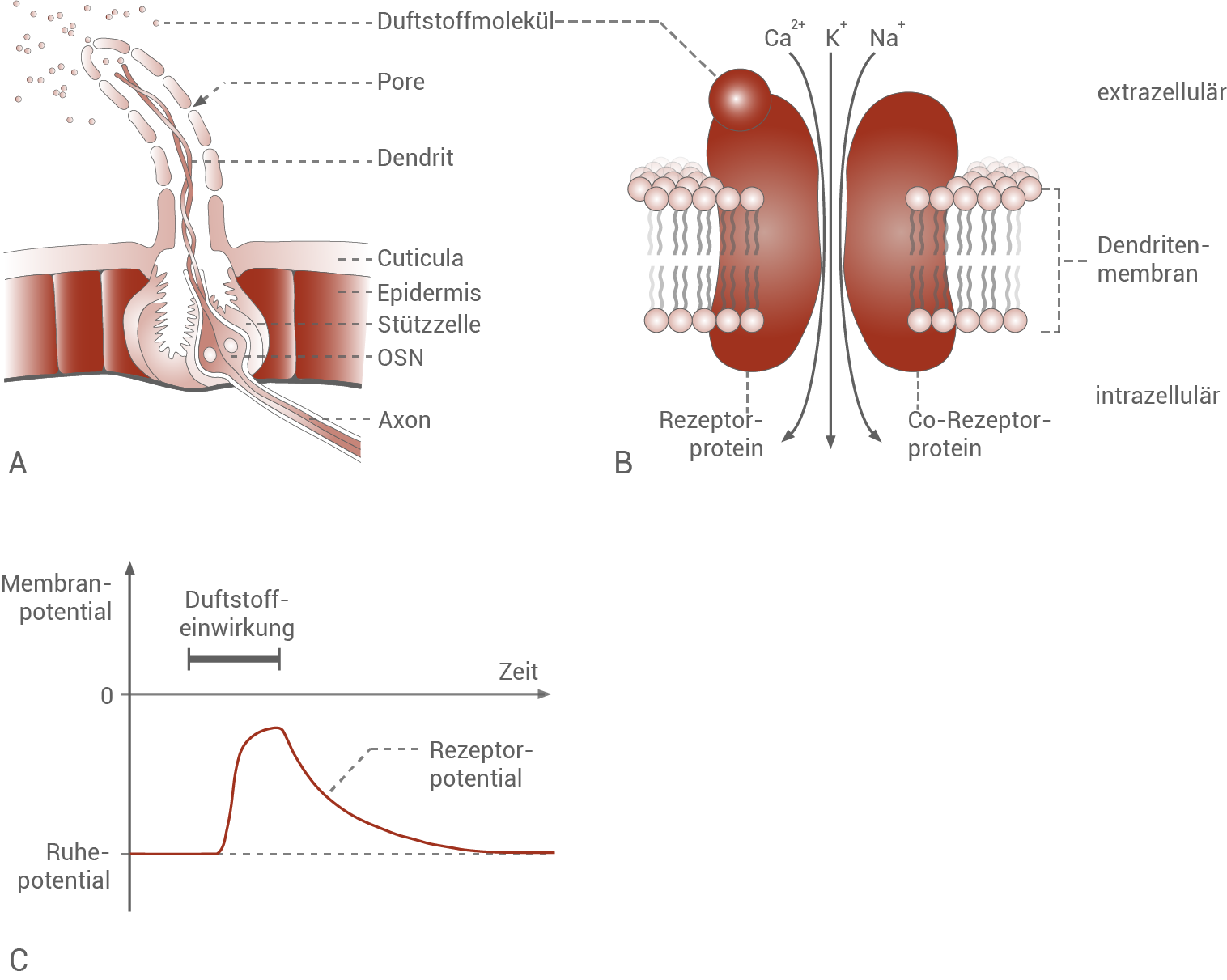

Stelle auf Grundlage von Abbildung 1A und 1B die Signaltransduktion an olfaktorischen sensorischen Neuronen von Insekten in einem Fließschema dar (Material A). Erkläre auf neurophysiologischer Ebene den Verlauf des in Abbildung 1C dargestellten Rezeptorpotentials (Material A).

(13 Punkte)

2.

Erkläre ausgehend von einem Rezeptorpotential die Erregungsleitung bis zur Entstehung von Aktionspotentialen bei einem olfaktorischen sensorischen Neuron und erläutere auf dieser Basis die in Abbildung 2A dargestellten Ergebnisse (Material B). Werte die in Abbildung 2B dargestellten Ergebnisse in Bezug auf die Wahrnehmung von Limonen aus (Material B).

(14 Punkte)

3.

Fasse die in Abbildung 3 gezeigten Ergebnisse zusammen und werte diese im Hinblick auf den Bruterfolg von D. melanogaster und L. boulardi aus (Material C). Gib eine Definition für den Begriff reproduktive Fitness an und erläutere die Bedeutung des olfaktorischen sensorischen Neurons ai2A für die reproduktive Fitness von D. melanogaster (Materialien B und C).

(23 Punkte)

4.

Analysiere den Stammbaum in Abbildung 4 bezüglich der geografischen Herkunft der verschiedenen Drosophila-Arten (Material D). Entwickle eine begründete Hypothese zur Evolution der artspezifischen Limonen-Wahrnehmung bei den afrikanischen Drosophila-Arten (Materialien B bis D).

(16 Punkte)

Material A: Duftwahrnehmung bei Drosophila melanogaster

Die Taufliege (Drosophila melanogaster) nimmt Duftstoffe mithilfe von Sinneshaaren, den Sensillen, wahr (Abbildung 1A). Diese befinden sich unter anderem an den Fühlern. Jede Sensille enthält mehrere unterschiedliche olfaktorische sensorische Neuronen (OSN). Jedes OSN besitzt nur einen Dendriten, der in die Sensille hineinragt. Das Axon führt direkt zum Riechzentrum im Insektengehirn. Durch Poren in der Cuticula, dem Außenskelett der Insekten, gelangen die Duftstoffe in die Sensille, lösen sich in der dort vorliegenden Flüssigkeit und können so zur Dendritenmembran der OSN gelangen. Dort binden sie kurzzeitig nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip an spezifische olfaktorische Rezeptorproteine, wodurch ein Rezeptorpotential ausgelöst wird (Abbildungen 1B und 1C). Jede OSN besitzt nur einen Typ von Rezeptorproteinen. Diese bilden zusammen mit Co-Rezeptorproteinen einen Kationenkanal in der Dendritenmembran.

Abb. 1: Duftwahrnehmung bei D. melanogaster

A Aufbau einer Sensille mit zwei OSN; B Olfaktorische Rezeptorproteine in der Dendritenmembran eines OSN;

C Rezeptorpotential nach Reizung durch Zugabe eines Duftstoffes

A Aufbau einer Sensille mit zwei OSN; B Olfaktorische Rezeptorproteine in der Dendritenmembran eines OSN;

C Rezeptorpotential nach Reizung durch Zugabe eines Duftstoffes

Material B: Reaktion von OSN auf den Duftstoff Limonen

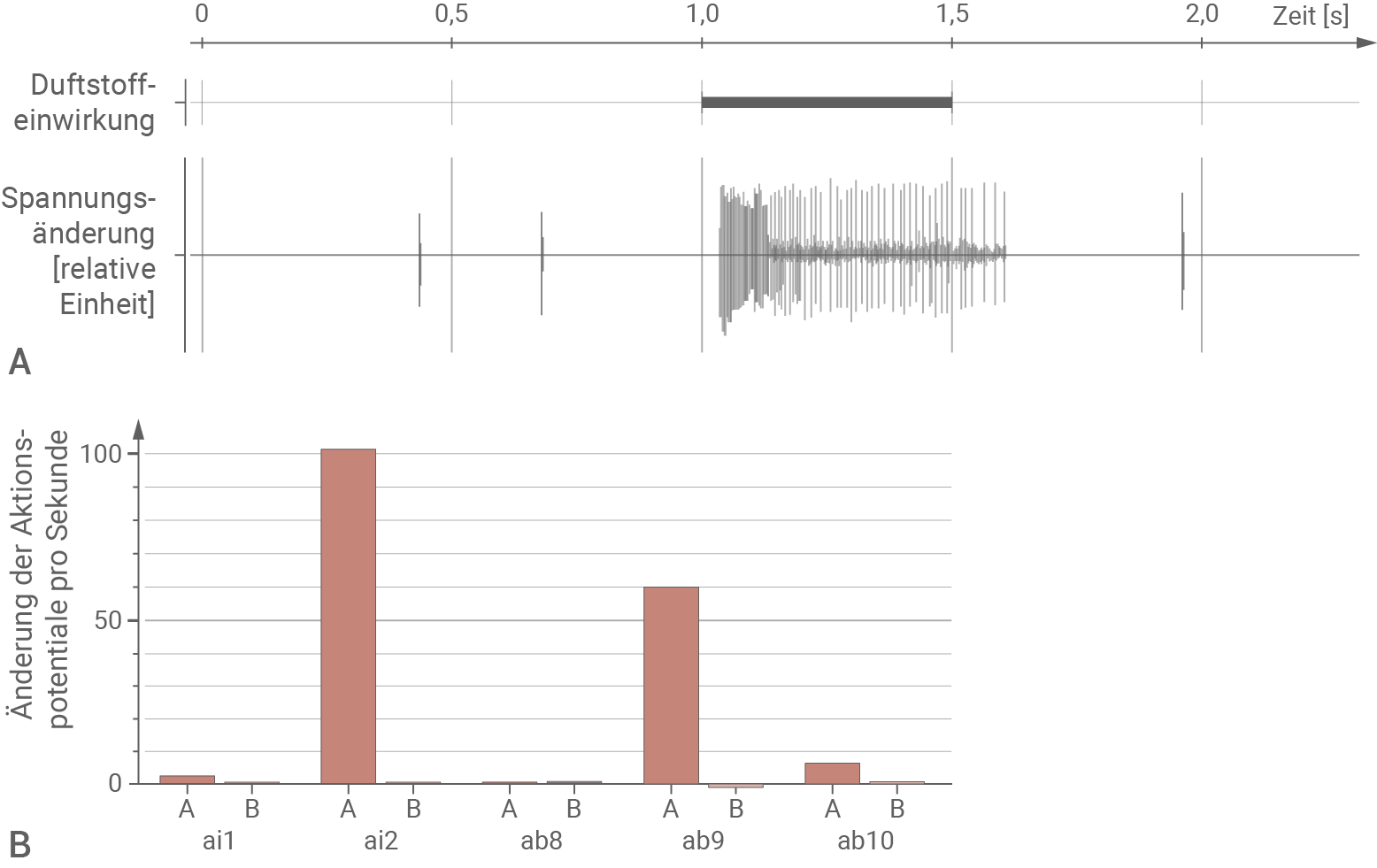

D. melanogaster kann verschiedenste Düfte wahrnehmen, wie etwa den Duft von Orangen. Der Orangenduft ist eine Mischung aus unterschiedlichen Duftmolekülen, unter anderem enthält er das Molekül Limonen, das als Duftstoff in Zitrusfrüchten vorkommt. Die Sensillen von D. melanogaster enthalten unterschiedliche OSN. So enthält etwa die Sensille ai2 die OSN ai2A und ai2B. Zur Untersuchung der Wahrnehmung von Duftstoffen wurden Ableitungen an einzelnen OSN von allen verschiedenen Sensillen der Fühler aufgenommen. Dazu wurden jeweils die Aktionspotentiale als Spannungsänderungen nach Zugabe des Duftstoffs Limonen gemessen (Abbildung 2).

Abb. 2: Messung der Reaktion von OSN auf Limonen. A Reaktion des ai2A-Neurons. Der schwarze

Balken kennzeichnet die Dauer der Limonen-Zugabe. Die unterschiedlichen Höhen der dargestellten Span-

nungsänderungen sind messtechnisch bedingt. B Ergebnisse einer Auswahl von OSN auf Reizung mit Limonen

im Vergleich zur Grundaktivität. Auf der X-Achse ist die Bezeichnung der verschiedenen OSN angegeben.

Balken kennzeichnet die Dauer der Limonen-Zugabe. Die unterschiedlichen Höhen der dargestellten Span-

nungsänderungen sind messtechnisch bedingt. B Ergebnisse einer Auswahl von OSN auf Reizung mit Limonen

im Vergleich zur Grundaktivität. Auf der X-Achse ist die Bezeichnung der verschiedenen OSN angegeben.

Material C: Biologische Bedeutung der Limonen-Wahrnehmung

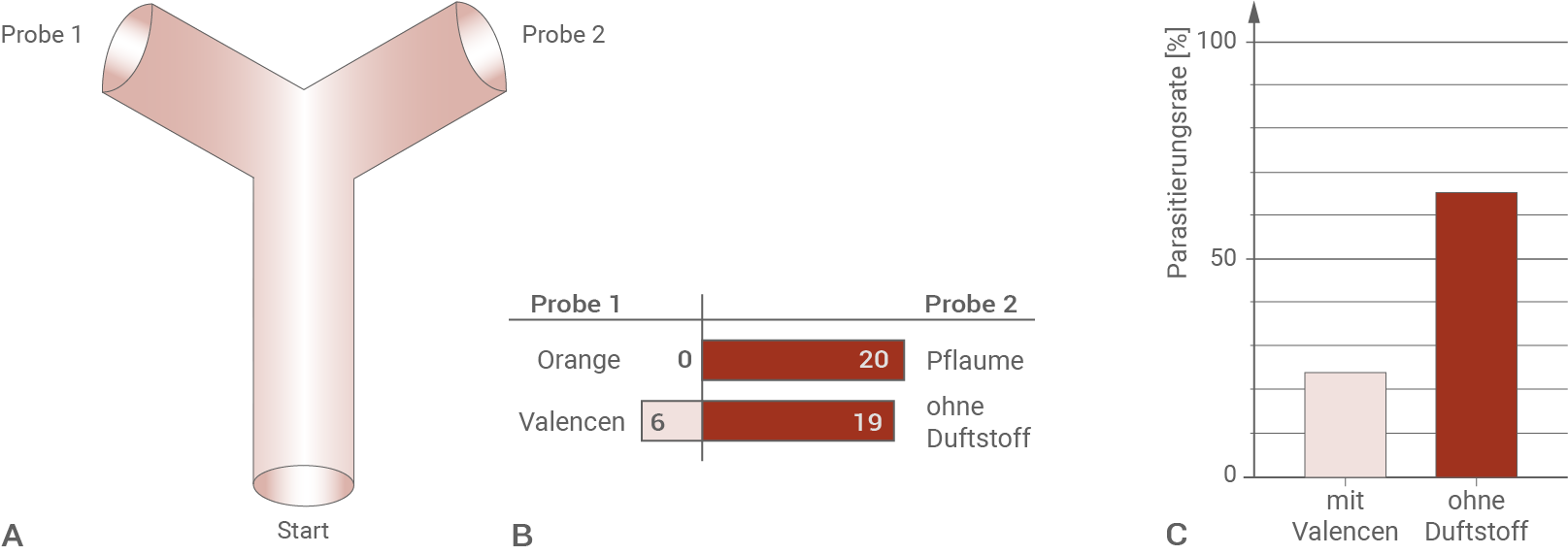

Die Taufliege Drosophila melanogaster legt ihre Eier auf unterschiedlichen Früchten ab, von denen sich ihre beinlosen Larven ernähren. Die Weibchen wählen die Eiablageplätze anhand verschiedener Kriterien aus, wie Farbe, Form, Oberflächenbeschaffenheit und Duft. Wenn die Weibchen zwischen verschiedenen Früchten wählen können, bevorzugen sie für die Eiablage grundsätzlich Orangen, die sie am Orangenduftstoff Limonen erkennen. Die Schlupfwespe Leptopilina boulardi ist ein Parasitoid der Taufliege und legt ihre Eier in deren Larven. Die geschlüpfte Wespenlarve frisst die Fliegenlarve von innen her und verlässt als adulte Wespe deren Hülle. Bis zu 80% der Larven einer Taufliegen-Population können parasitiert sein. Daher sind parasitoide Wespen eine häufige Todesursache für D. melanogaster. In einem Experiment wurde die Präferenz der Schlupfwespe L. boulardi für Limonen untersucht, das diese ebenfalls wahrnehmen kann. Dabei konnten in einem Y-Labyrinth zum einen 20 L. boulardi-Weibchen zwischen Orangen und Pflaumen und zum anderen 25 L. boulardi-Weibchen zwischen dem Limonen-ähnlichen Orangen-Duftstoff Valencen und einer duftstofffreien Kontrolle wählen (Abbildung 3A). Es wurde gezählt, wie viele Schlupfwespen sich jeweils innerhalb von 10 Minuten im Labyrinth zu einer der beiden Proben bewegten (Abbildung 3B). Zudem wurden jeweils 100 Taufliegen-Eier auf einen Nährboden mit Valencen oder auf einen Nährboden ohne Duftstoff gelegt und für 48 Stunden zehn weibliche Schlupfwespen dazugegeben. Anschließend wurde die Anzahl geschlüpfter Taufliegen gezählt und daraus die Parasitierungsrate berechnet (Abbildung 3C). Der Duftstoff Valencen kommt ebenfalls in Orangen vor und ergab im Experiment bei D. melanogaster ähnliche Ergebnisse wie Limonen.

Abb. 3: Duftstoffpräferenzen von L. boulardi. A Aufbau des Y-Labyrinthes; B Anzahl der Schlupfwespen, die im Y-Labyrinth die jeweilige Duftprobe wählten; C Parasitierungsrate auf Nährböden mit und ohne Valencen

Material D: Evolution der Orangen-Wahrnehmung bei Drosophila

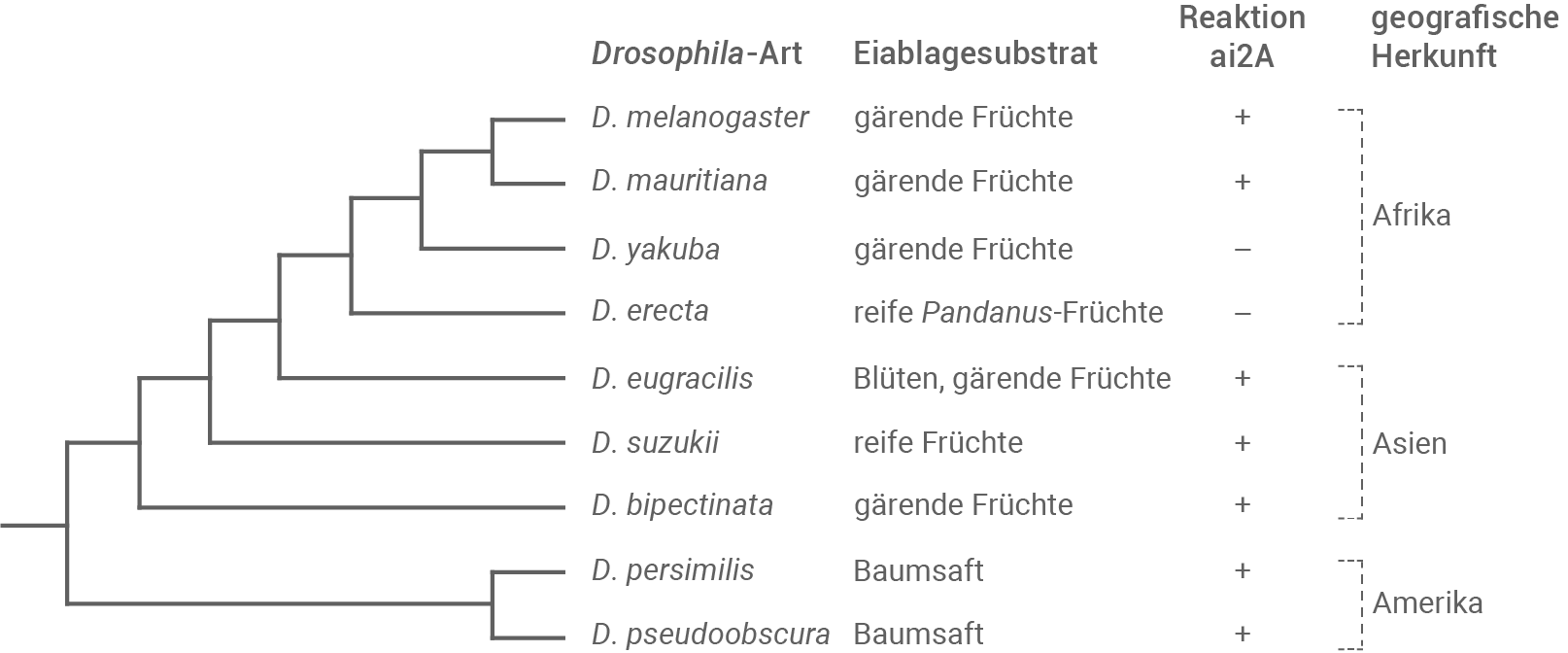

Orangen gehören zu den Zitrusfrüchten. Diese stammen ursprünglich aus Südost-Asien, D. melanogaster dagegen aus Afrika. Auch in Afrika sind einzelne Früchte zu finden, deren Duftstoffe ähnlich wie Orangenduft Reaktionen der OSN ai2A von D. melanogaster hervorrufen. Die OSN ai2A von verschiedenen Arten der Gattung Drosophila wurden, wie in Material B beschrieben, mit Orangenduft gereizt und die elektrophysiologischen Reaktionen gemessen. Abbildung 4 fasst die phylogenetische Verwandtschaft, die geografische Herkunft, das Eiablagesubstrat und die Reaktion der OSN ai2A der untersuchten Drosophila-Arten zusammen.

Abb. 4: Stammbaum ausgewählter Drosophila-Arten. Der Stammbaum basiert auf Sequenzvergleichen zahlreicher nukleärer und mitochondrialer Gene. Arten, deren ai2A-Neuronen auf Orangenduft ähnlich wie D. melanogaster reagieren, sind mit "+" gekennzeichnet, bei "–" zeigen sie keine ausgeprägte Reaktion.

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

Hinweis: Die aufgeführten Lösungen sind stichpunktartig notiert. In der Prüfung ist ein die Stichpunkte inhaltlich umfassender Fließtext erforderlich, um die volle Punktzahl zu erreichen.

1.

Signaltransduktion an olfaktorischen sensorischen Neuronen von Insekten:

Duftmolekül aus der Luft  bindet an ein Rezeptorprotein des olfaktorischen Neurons

bindet an ein Rezeptorprotein des olfaktorischen Neurons  Öffnung des aus Rezeptorprotein und Co-Rezeptorprotein bestehenden Kationenkanals

Öffnung des aus Rezeptorprotein und Co-Rezeptorprotein bestehenden Kationenkanals  Depolarisation des Zellinneren

Depolarisation des Zellinneren  Entstehung eines Rezeptorpotenzials.

Erklärung des Verlaufs des in Abbildung 1C dargestellten Rezeptorpotenzials :

Entstehung eines Rezeptorpotenzials.

Erklärung des Verlaufs des in Abbildung 1C dargestellten Rezeptorpotenzials :

- Wird die Rezeptorzelle gereizt, so erfolgt die Depolarisation leicht zeitverzögert. Das liegt daran, dass die Diffusion der Duftmoleküle in die Sensille und zu den spezifischen Rezeptorproteinen eine gewisse Zeit benötigt.

- Je mehr Duftstoffmoleküle an entsprechende Rezeptoren binden, desto mehr Kationen können in die Zelle einströmen. Daher steigt das Membranpotenzial nach kurzer Zeit stark an.

- Die Intensität der Depolarisation hängt somit von der Reizstärke (in diesem Fall der Konzentration der Duftstoffmoleküle) ab.

- Nach Ablösen des Duftstoffmoleküls vom Rezeptorprotein schließt sich der Kanal. Es können keine Kationen mehr in die Zelle einströmen. Gleichzeitig strömen durch die Aktivität von Ionenpumpen Kationen aus der Zelle aus, was zu einer Repolarisation führt. Das Ruhepotenzial kann wieder eingestellt werden.

2.

Erregungsleitung bei einem olfaktorischen sensorischen Neuron:

- Das Rezeptorpotenzial wird vom Dendriten über den Zellkörper und das Axon weiter verbreitet, und schwächt sich dabei im Laufe der Zeit ab.

- Wird am Axonhügel der Schwellenwert überschritten, so werden weitere Aktionspotenziale ausgelöst.

- Diese werden über das Axon des olfaktorischen sensorischen Neurons zum Riechzentrum im Gehirn weitergeleitet.

- Im Experiment wurde die Spannungsänderung des ai2A-Neurons bei Reizung mit Limonen gemessen. Die Spannungsänderungen entsprechen dabei Aktionspotenzialen.

- Es konnte festgestellt werden, dass unmittelbar nach der Reizung eine hohe Aktionspotenzialfrequenz ausgelöst wurde. Die Reizung mit Limonen führte dementsprechend zu einer starken Depolarisation. Diese wurde in eine hohe Aktionspotzenzialfrequenz übersetzt.

- Da die Weiterleitung des Rezeptorpotenzials zum Axonhügel Zeit benötigt, wurden die Aktionspotenziale zeitversetzt ausgelöst.

- Auch nach Ende der Reizung durch Limonen halten die Aktionspotenziale noch eine kurze Zeit an.

- Untersucht wurden verschiedene OSN der Antenne hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit auf Limonen.

- Dabei konnte gezeigt werden, dass nur die OSN ai2A und ab9A eine deutliche Reaktion auf die Reizung mit Limone zeigen. Die Reaktion erfolgte in Form einer hohen Aktionspotenzialfrequenz.

- Somit sind nur zwei der untersuchten OSN empfindlich für Limonen, wobei ai2A eine stärkere Reaktion zeigt als ab9A.

3.

Zusammenfassung der Ergebnisse aus Abbildung 3:

- Im Y-Labyrinth wählte L. boulardi ausschließlich Pflaumen, und mied Orangen. Außerdem bevorzugte sie meistens eine duftstofffreie Probe im Vergleich zu einer mit dem limonenähnlichen Valancen angereicherten Probe.

- Es konnte gezeigt werden, dass auf einem Medium ohne Valencen die Parasitierungsrate deutlich höher war, als auf behandelten Medien.

- Die Schlupfwespen mieden im Experiment Orangen und Medien mit orangen-ähnlichem Duftstoff. Die Parasitierungsrate von D. melanogaster war dementsprechend geringer auf einem Medium mit Valencen als auf dem Medium ohne Valencen.

- Durch die geringere Parasitierungsrate auf Orangen, legen die Weibchen der Taufliege ihre Eier bevorzugt auf Orangen ab.

- Der Bruterfolg der Schlupfwespen war dagegen auf einem Medium mit Valencen niedriger, als auf einem Medium ohne Valencen.

- Die reproduktive Fitness ist ein Maß für die Fähigkeit eines Organismus, seine Allele in den Genpool einer Population einzubringen.

- Das Überleben der Larven ist von ihrem Erfolg bei der Nahrungssuche, und von einem möglichen Befall mit Parasiten abhängig.

- Zur Eiablage wird daher eine Frucht gesucht, die den Larven gut als Nahrung dienen kann, und die zudem seltener von Schlupfwespen befallen wird.

- Da der Befall mit L. boulardi für die Fliegen-Larven eine der Haupttodesursachen darstellt, werden die Eier häufig auf Orangen abgelegt, da diese von den Schlupfwespen gemieden werden. Das stellt einen Selektionsvorteil für die Larven dar.

- Die Auswahl des Eiablage-Substrates durch Wahrnehmung von Duftstoffen erhöht damit ihre reproduktive Fitness.

- Limonen kann von OSN ai2A gebunden werden, und löst die Wahrnehmung dieses Duftstoffes aus. Das Rezeptorprotein dieses OSN ist somit verantwortlich für die Wahrnehmung des Duftstoffes Limonen, die daraus resultierende Präferenzen bei der Eiablage, und die Steigerung der reproduktiven Fitness.

4.

Analyse des Stammbaums bezüglich der Herkunft der verschiedenen Drosophila-Arten:

- Die geografische Herkunft der verschiedenen Arten erstreckt sich über die Kontinente Afrika, Asien und Amerika.

- Aus einer gemeinsamen Stammart entwickelten sich zunächst die amerikansichen und asiatischen Arten. In einer späteren Entwicklungslinie spalteten sich die afrikanischen Arten ab.

- Da sich die afrikanischen Arten phylogenetisch später entwickelten, liegt die Vermutung nahe, dass sie auf eine asiatische Ursprungsart zurückgehen. Im Stammbaum ist zu erkennen, dass die asiatische Art D. eugracilis die am nächsten verwandte Art der afrikanischen Arten darstellt.

- Die afrikanischen Drosophila-Arten entwickelten sich aus asiatischen Vorfahren. Orangen stammen ebenfalls aus Asien. Möglicherweise war schon die gemeinsame asiatische Stammart der afrikanischen Drosophila-Arten in der Lage, Limonen mittels spezieller olfaktorischer, sensorischer Neuronen wahrzunehmen.

- Die meisten OSN ai2A der untersuchten Drosophila-Arten reagierten im Experiment auf Orangenduft. Die Spezifität von ai2A scheint ein Merkmal der gemeinsamen Stammart von Drosophila zu sein, da diese Fähigkeit bei Arten von allen Kontinenten nachgewiesen werden konnte.

- Bei der Neubesiedelung von Afrika, blieb dieses Merkmal bei zwei Drosophila-Arten erhalten. Dies deutet darauf hin, dass es auch dort einen Selektionvorteil darstellt. Möglicherweise waren auch andere afrikanische Früchte als Eiablage-Substrat geeignet.

- Limonen schreckt möglicherweise auf allen Kontinenten Parasitoiden ab. Eine dadurch bedingte geringere Parasitierungrate könnte ebenfalls einen Selektionsvorteil für den Erhalt der Limonen-Wahrnehmung dargestellt haben.

- Bei den beiden afrikanischen Arten D. yakuba und D. erecta sind die OSN ai2A nicht in der Lage, eine Reaktion auf Orangenduft zu zeigten. Ihre ai2A Neuronen haben dementsprechend keine Spezifität für Limonen, obwohl D. yakuba die Eier allgemein auf gärende Früchte legt, und nicht wie D. erecta nur auf reife Pandanus-Früchte.

- Daher ist die Veränderung der Spezifität von ai2A wahrscheinlich ein abgeleitetes Merkmal, das sich erst nach Einwanderung von Drosophila nach Afrika entwickelte.