HT 1 – Ökologie, Evolution

Thema: Das Weißnasen-Syndrom bei Fledermäusen

1.

Nenne eine Definition des Begriffs der ökologischen Nische und werte (Material A) im Hinblick auf die ökologische Nische des Nördlichen Mausohrs aus.

Beurteile, inwieweit das Nördliche Mausohr und die Große Braune Fledermaus im gemeinsamen Verbreitungsgebiet koexistieren können (Material A).

Beurteile, inwieweit das Nördliche Mausohr und die Große Braune Fledermaus im gemeinsamen Verbreitungsgebiet koexistieren können (Material A).

(18 Punkte)

2.

Erläutere die Beziehung zwischen Fledermäusen und dem Pilz Pseudogymnoascus destructans (Material B). Vergleiche die in Abbildung 1 A und 1 B dargestellten Daten und analysiere die Daten im Hinblick auf die Todesursache pilzbefallener Fledermäuse in Nordamerika (Materialien A und B).

(20 Punkte)

3.

Werte Abbildung 2 im Hinblick auf die Temperaturtoleranz von P. destructans aus (Material C). Stelle eine Hypothese zur Erklärung des unterschiedlichen Ausmaßes des Weißnasen-Syndroms beim Nördlichen Mausohr und bei der Großen Braunen Fledermaus auf (Materialien A bis C).

(12 Punkte)

4.

Fasse die in Abbildung 3 dargestellten Daten zusammen und erläutere die Beziehung zwischen europäischen Fledermäusen und P. destructans aus evolutionsbiologischer Sicht (Materialien A bis D). Nimm auf dieser Grundlage Stellung zu der Frage, ob das Weißnasen-Syndrom zum Aussterben des Nördlichen Mausohrs führen wird (Materialien A bis D).

(16 Punkte)

Material A: Zwei nordamerikanische Fledermausarten

Fledermäuse verbringen die kalte Jahreszeit in frostfreien Winterquartieren, vor allem in Höhlen. Die Absenkung von Herzschlag, Atemfrequenz und Körpertemperatur verringert ihre Stoffwechselaktivität, sodass die Fledermäuse ohne Nahrungsaufnahme mithilfe ihrer Fettreserven bis zum Frühjahr überdauern können. Nur gelegentlich erwachen die Fledermäuse aus diesem Überwinterungszustand und betreiben Fellpflege. Nach Verlassen des Winterquartiers verbringen Fledermäuse den Tag in einem Sommerquartier. In der Dämmerung und in der Nacht jagen sie fliegende Insekten durch Echoortung mit Ultraschall. Das Nördliche Mausohr (Myotis septentrionalis) und die Große Braune Fledermaus (Eptesicus fuscus) kommen in Gebieten der USA und Kanadas vor, in denen die Winter häufig lang und kalt sind. In Tabelle 1 werden die beiden Arten miteinander verglichen. Tab. 1: Merkmale des Nördlichen Mausohrs und der Großen Braunen FledermausMaterial B: Das Weißnasen-Syndrom

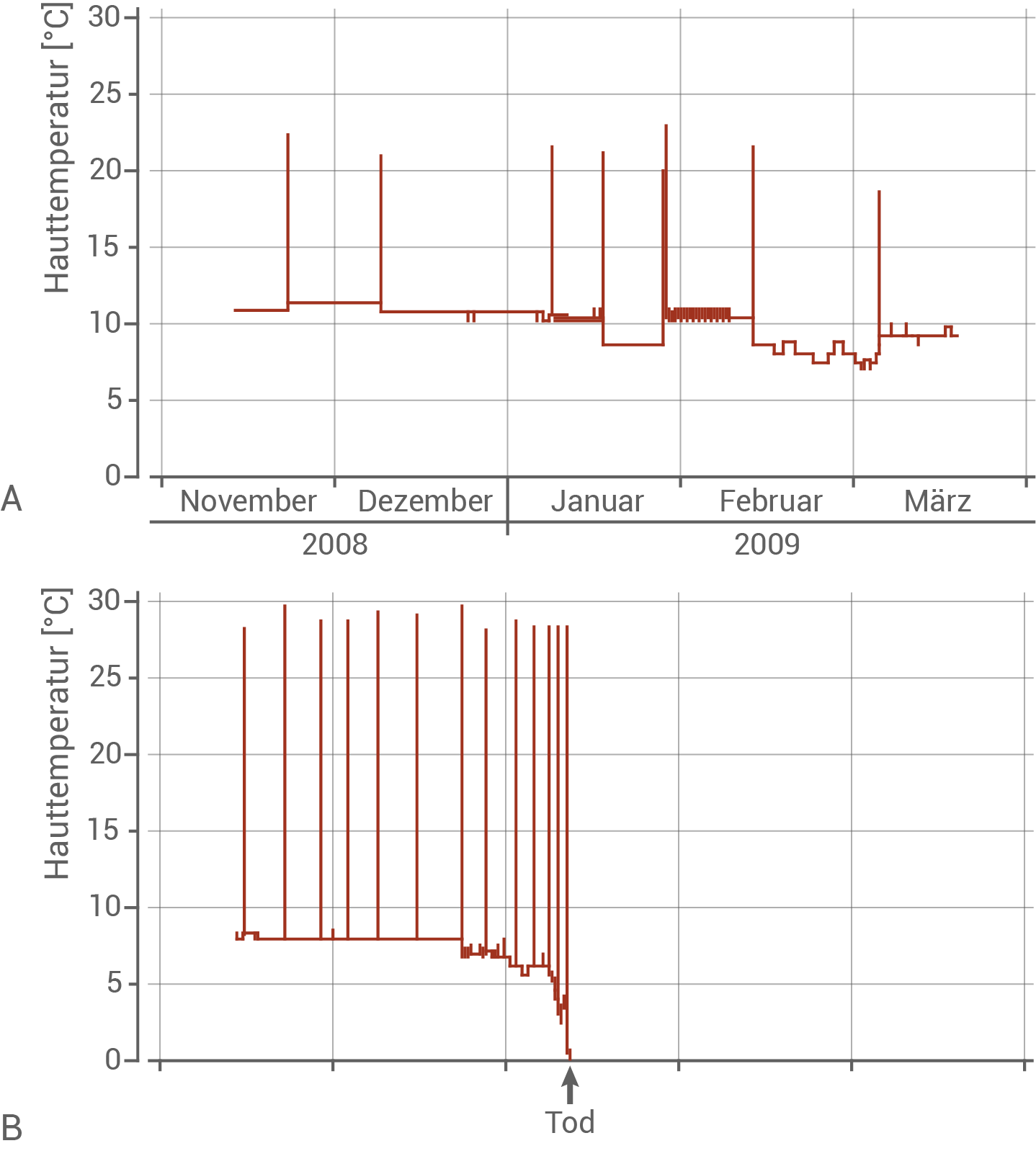

Das Weißnasen-Syndrom (WNS) bei Fledermäusen bezeichnet eine Erkrankung von Fledermäusen in ihren Überwinterungsquartieren, die zu Gewichtsverlust und oft zum Tod führt. Namensgebendes Kennzeichen des Syndroms sind kleine weiße Polster an Nase, Ohren und Flughäuten überwinternder Fledermäuse. Seit der ersten Beobachtung 2006 in einer Höhle im Bundesstaat New York hat sich WNS rasch in Nordamerika verbreitet und wird mit einem drastischen Rückgang der Populationsgrößen verschiedener Fledermausarten in Verbindung gebracht. Verursacht wird WNS durch den schimmelartigen Pilz Pseudogymnoascus destructans, der erst nach dem Jahr 2000 aus Europa nach Nordamerika gelangt ist. P. destructans überdauert den Sommer an den Wänden von Höhlen. Im Herbst infiziert der Pilz Fledermäuse, bei denen er Nährstoffe aus haarlosen Hautbereichen enzymatisch herauslöst. Dabei verursacht der Pilz eine Reaktion des Immunsystems und kleinere, abgegrenzte Hautverletzungen, die äußerlich sichtbar sind und als Läsionen bezeichnet werden. Die Fledermausarten Nordamerikas, die in Höhlen mit P. destructans überwintern, sind unterschiedlich stark von WNS betroffen. Das zuvor nicht seltene Nördliche Mausohr wurde durch WNS an den Rand des Aussterbens gebracht, während die Bestände der Großen Braunen Fledermaus stabil blieben. Der oft tödliche Verlauf von WNS wurde an der Kleinen Braunen Fledermaus (Myotis lucifugus) erforscht. Dazu wurden Individuen dieser stark von WNS betroffenen Fledermausart im Freiland während der Überwinterung mit Temperaturmessfühlern versehen und die Hauttemperatur protokolliert (Abbildung 1).

Abb. 1: Hauttemperaturmessungen bei zwei Individuen der Kleinen Braunen Fledermaus im Winter 2008/2009.

A Messergebnisse einer Fledermaus ohne WNS;

B Messergebnisse einer Fledermaus mit WNS

A Messergebnisse einer Fledermaus ohne WNS;

B Messergebnisse einer Fledermaus mit WNS

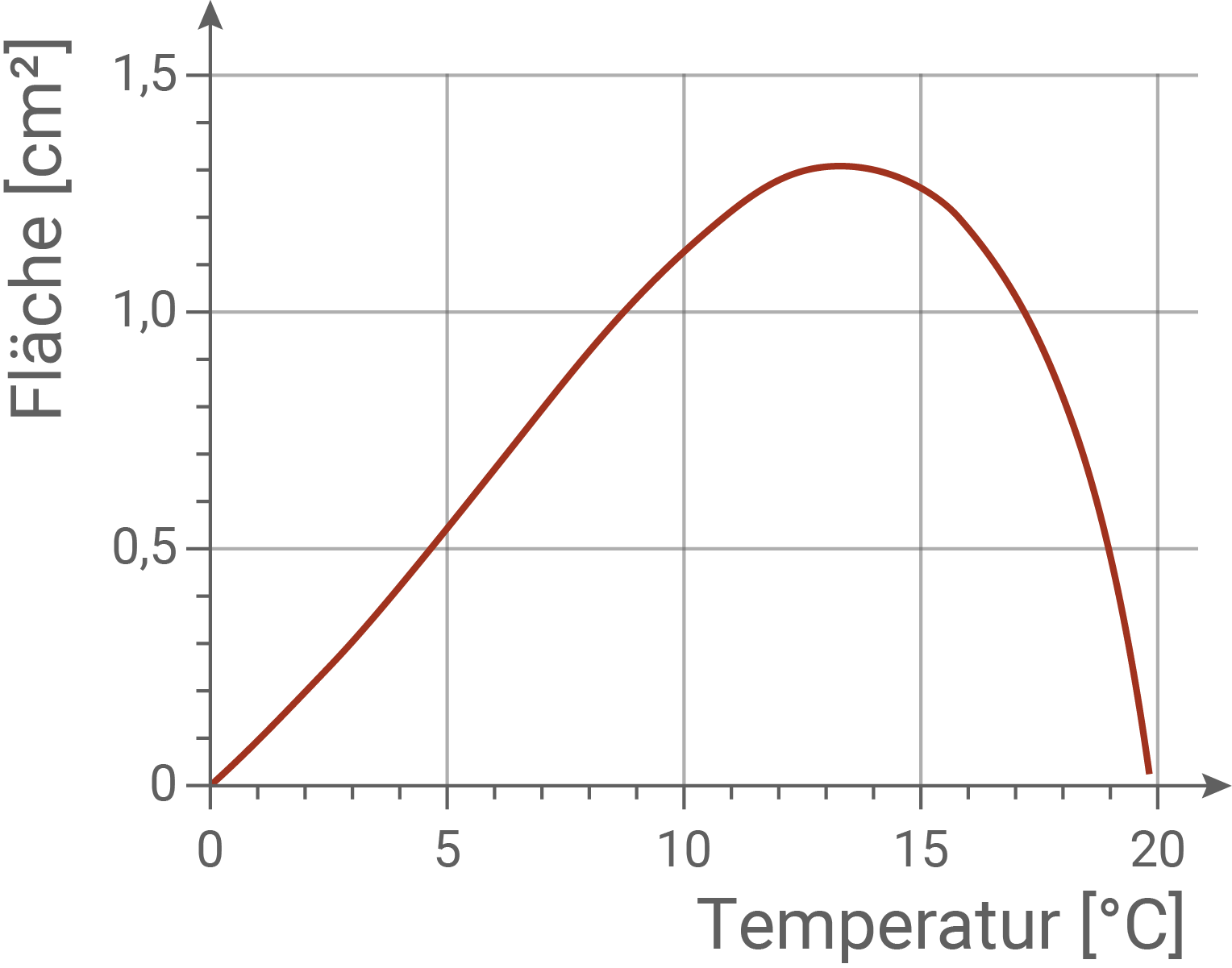

Material C: Wachstum von Pseudogymnoascus destructans

Um den Einfluss der Temperatur auf das Wachstum von P. destructans zu untersuchen, wurden Kulturen des Pilzes auf einem Nährmedium angelegt und bei verschiedenen Temperaturen gehalten. Nach fünf Wochen wurde die vom Pilz bewachsene Fläche gemessen. Abbildung 2 zeigt das Ergebnis der Untersuchung.

Abb. 2: Temperaturabhängigkeit des Wachstums von P. destructans.

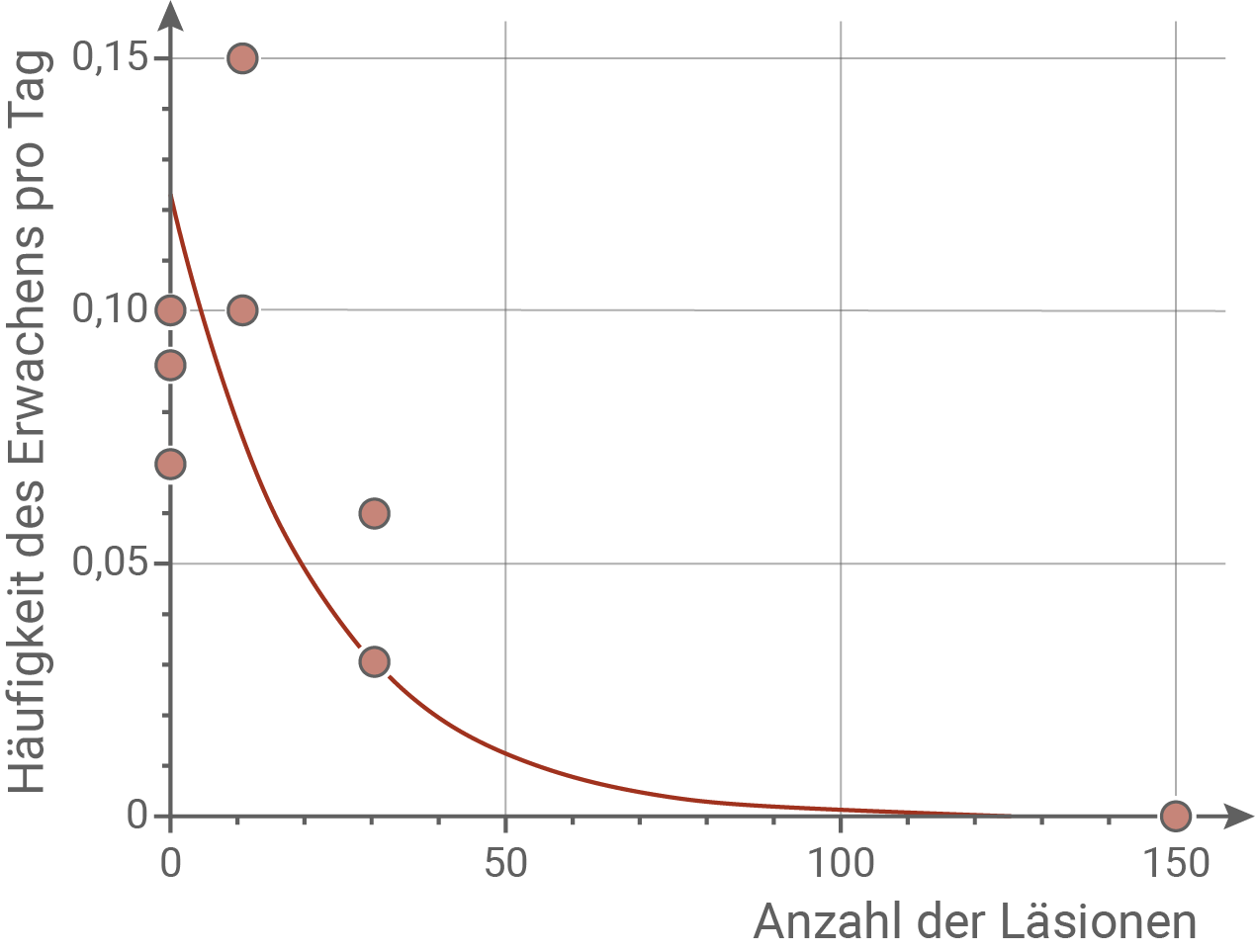

Material D: Pseudogymnoascus destructans in Europa

Schon seit Jahrtausenden lebt P. destructans in Höhlen in Europa und infiziert hier überwinternde Fledermäuse, ohne Massensterben wie in Nordamerika auszulösen. Genetisch sind sich die Pilzpopulationen in Europa und Nordamerika sehr ähnlich. Das Große Mausohr (Myotis myotis) ist eine mittel- und südeuropäische Fledermausart, die in Höhlen überwintert, in denen auch P. destructans vorkommt. Zur Aufklärung eines möglichen Zusammenhangs zwischen dem Ausmaß der Infektion mit P. destructans und der Häufigkeit des Erwachens wurden überwinternde Große Mausohren in mitteleuropäischen Höhlen untersucht. Die Häufigkeit des Erwachens während der Überwinterungsperiode wurde mit Temperaturmessfühlern registriert. Alle untersuchten Individuen überstanden die Überwinterung lebend. Die Anzahl der Läsionen gibt Aufschluss über das Ausmaß der Infektion (Abbildung 3).

Abb. 3: Anzahl der Läsionen durch P. destructans und Häufigkeit des Erwachens während der Überwinterungsperiode beim Großen Mausohr

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1.

Definition einer ökologischen Nische:

Unter dem Begriff ökologische Nische versteht man das Wechselspiel zwischen einer Art und der Gesamtheit der biotischen und abiotischen Umweltfaktoren, die in diesem Lebensraum vorherrschen. Daraus ergibt sich ein Lebensraum, den die Art beleben kann, ohne, dass sie dort von anderen Lebewesen oder von äußeren Faktoren verdrängt wird.

Ökologische Nische des Nördlichen Mausohrs:

Das Nördliche Mausohr bewohnt im Winter Höhlenbereiche mit einer Durchschnittstemperatur von 7 °C, und im Sommer lebende Laubbäume. Ihr bevorzugtes Jagdgebiet befindet sich über Gewässern oder am Waldrand mit dichterem Bewuchs. Das Nördliche Mausohr ernährt sich überwiegend von Schmetterlingen, Käfern und Hautflüglern. Für das Nördliche Mausohr ist daher ein dichterer Laubwald ideal, wo es wilde Gewässer zum Jagen und frostfreie Höhlen für die Überwinterung vorfindet.

Koexistenz des Nördlichen Mausohrs und der Großen Braunen Fledermaus:

Die Bedürfnisse der beiden Arten hinsichtlich Beuteinsekten und Jagdgebiet ähneln sich stark. Auch ihre Sommer und Winterquartiere unterscheiden sich nur geringfügig. In der Natur lassen sich verschiedene ökologische Nischen nicht streng trennen, sodass es Bereiche gibt, in denen die Grenzen zwischen ihnen verschwimmen. Trotz der vorhandenen Ähnlichkeiten können die beiden Arten koexistieren, da die Unterschiede, vor allem bei der bevorzugten Nahrungsquelle und dem Sommerquartier, groß genug sind, um die Bedürfnisse beider Arten zu erfüllen.

2.

Beziehung zwischen Fledermäusen und dem Pilz Pseudogymnoascus destructans :

Die Beziehung zwischen den Fledermäusen und dem Pilz kann als Parasitismus bezeichnet werden. Der Pilz profitiert von der interspezifischen Beziehung, während die Fledermäuse Schaden nehmen.

Vergleich und Analyse der Daten aus Material A und B:

Aus Tabelle 1 geht hervor, dass das Nördliche Mausohr mit einem Gewicht von 5-8 g deutlich leichter ist, als die Große Braune Fledermaus mit 11-23 g Körpergewicht. Die Große Braune Fledermaus ernährt sich vorwiegend von Käfern, während das Nördliche Mausohr Schmetterlinge bevorzugt. Das Nördliche Mausohr überwintert bei Temperaturen von etwa 7 °C, die Große Braune Fledermaus fühlt sich bei 2 °C am wohlsten. Material B zeigt, dass die Todesursache bei einem Pilzbefall ein starker Gewichtsverlust ist. Dieser ist die Folge, des in Abbildung 2 zu erkennenden Abfalls der Körpertemperatur. Eine gesunde Fledermaus hat über die Wintermonate eine recht konstante Hauttemperatur, mit Ausnahme einiger weniger Peaks, bei der die Hauttemperatur von durchschnittlich 10 °C auf 21 °C ansteigt (Erwachen aus der Winterruhe). Fällt die Körpertemperatur aufgrund der Erkrankung ab, so muss das Tier mehr Energie verbrennen, um die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten. Es sind außerdem stärkere Peaks der Hauttemperatur zu erkennen, die Fledermäuse erwachen also häufiger aus der Winterruhe. Das Aufwachen und die damit verbundene Erhöhung der Temperatur auf bis zu 30 °C soll vermutlich den Pilz schwächen. Dieser Prozess kostet viel Energie. Beim Überwintern können die Tiere jedoch nicht so viel Nahrung aufnehmen, wie im Sommer, und verlieren daher noch schneller an Gewicht, was schlussendlich zum Tod führt.

3.

Temperaturtoleranz von Pseudogymnoascus destructans :

Im Experiment steigt die vom Pilz bewachsene Fläche von 0  bei einer Temperatur von 0 °C nahezu linear an, wobei sie bei etwa 13 °C mit 1,3

bei einer Temperatur von 0 °C nahezu linear an, wobei sie bei etwa 13 °C mit 1,3  nach 5 Wochen ihr Maximum erreicht. Wird diese Temperatur überschritten, geht das Wachstum des Pilzes stark zurück. Bei 20 °C wächst der Pilz kaum noch. Daraus kann man schließen, dass der Pilz Pseudogymnoascus destructans ein Wachstumsoptimum bei 13 °C hat.

Hypothese zum unterschiedlichen Ausmaß des Weißnasen-Syndroms beim Nördlichen Mausohr und der Großen Braunen Fledermaus:

Die Große Braune Fledermaus ist von der starken Ausbreitung des Pilzes nicht betroffen, während das Nördliche Mausohr an den Rand des Aussterbens getrieben wurde. Ein möglicher Grund ist die temperaturabhängige Ausbreitung des Pilzes. Möglicherweise bevorzugt der Pilz etwas wärmere Höhlen, deren Temperatur näher am Optimum des Pilzes liegt. Im Gegensatz zur Großen Braunen Fledermaus bewohnt das Nördliche Mausohr im Winter etwas wärmere Höhlen. Für den Pilz könnte es daher leichter sein, Fledermausarten zu infizieren, die wärmere Höhlen aufsuchen. Ein weiterer Faktor, der die Große Braune Fledermaus vor dem Weißnasen-Syndrom schützen könnte, ist ihr Gewicht. Bei einem Befall wird relativ betrachtet ein geringerer Anteil der Körperoberfläche befallen, und für den Körper der Fledermaus ist die Bekämpfung des Erregers leichter. Da befallene Fledermäuse durch einen Abfall der Körpertemperatur (der durch den erhöhten Energieverbrauch zu starkem Gewichtsverlust führt) sterben, ist ein höheres Gewicht ebenfalls von Vorteil, um eine Infektion zu überstehen. Schwerere Fledermäuse, wie die Große Braune Fledermaus, die in kälteren Höhlen überwintern, könnten dadurch bessere Überlebenschancen haben, als leichtere Tiere, wie das Nördliche Mausohr, die in wärmeren Höhlen leben.

nach 5 Wochen ihr Maximum erreicht. Wird diese Temperatur überschritten, geht das Wachstum des Pilzes stark zurück. Bei 20 °C wächst der Pilz kaum noch. Daraus kann man schließen, dass der Pilz Pseudogymnoascus destructans ein Wachstumsoptimum bei 13 °C hat.

Hypothese zum unterschiedlichen Ausmaß des Weißnasen-Syndroms beim Nördlichen Mausohr und der Großen Braunen Fledermaus:

Die Große Braune Fledermaus ist von der starken Ausbreitung des Pilzes nicht betroffen, während das Nördliche Mausohr an den Rand des Aussterbens getrieben wurde. Ein möglicher Grund ist die temperaturabhängige Ausbreitung des Pilzes. Möglicherweise bevorzugt der Pilz etwas wärmere Höhlen, deren Temperatur näher am Optimum des Pilzes liegt. Im Gegensatz zur Großen Braunen Fledermaus bewohnt das Nördliche Mausohr im Winter etwas wärmere Höhlen. Für den Pilz könnte es daher leichter sein, Fledermausarten zu infizieren, die wärmere Höhlen aufsuchen. Ein weiterer Faktor, der die Große Braune Fledermaus vor dem Weißnasen-Syndrom schützen könnte, ist ihr Gewicht. Bei einem Befall wird relativ betrachtet ein geringerer Anteil der Körperoberfläche befallen, und für den Körper der Fledermaus ist die Bekämpfung des Erregers leichter. Da befallene Fledermäuse durch einen Abfall der Körpertemperatur (der durch den erhöhten Energieverbrauch zu starkem Gewichtsverlust führt) sterben, ist ein höheres Gewicht ebenfalls von Vorteil, um eine Infektion zu überstehen. Schwerere Fledermäuse, wie die Große Braune Fledermaus, die in kälteren Höhlen überwintern, könnten dadurch bessere Überlebenschancen haben, als leichtere Tiere, wie das Nördliche Mausohr, die in wärmeren Höhlen leben.

4.

Beziehung zwischen europäischen Fledermäusen und P. destructans aus evolutionsbiologischer Sicht:

Abbildung 3 ist zu entnehmen, dass die Aufwachrate des Großen Mausohrs am Tag umso geringer ist, desto stärker das Tier befallen ist. Im fortschreitenden Krankheitsverlauf erwachen die Fledermäuse also seltener aus der Winterruhe. Die untersuchten Tiere überstanden die Überwinterung alle lebend. In Anbetracht der Tatsache, dass das Nördliche Mausohr im fortschreitenden Krankheitsverlauf häufiger aus der Winterruhe aufwacht und durch das Weißnasen-Syndrom an den Rand des Aussterbens gebracht wurde, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Grund dafür evolutionsbiologischen Ursprungs ist. In Europa konnten das Große Mausohr und der Pilz schon lange koexistieren. Dadurch konnten sich die Tiere mit der Zeit durch Koevolution an den Erreger anpassen. Vermutlich ist im Laufe der Zeit eine Mutation im Genom des Großen Mausohr entstanden, die dafür gesorgt hat, dass die Tiere eine Infektion mit dem Pilz besser verkraften können als ihre nordamerikanischen Verwandten. Alternativ könnte die verringerte Aufwachrate des Großen Mausohrs (im Vergleich zum Nördlichen Mausohr) eine Toleranz gegen den Parasit darstellen. Auch für den Pilz ist es von Vorteil, seinen Wirt nicht zu töten. So kann sich der Parasit effizienter verbreiten.

Aussterben des Nördlichen Maussohrs:

Ob das Nördliche Mausohr durch die Ausbreitung des Pilzes aussterben wird, hängt von mehreren Faktoren ab. Durch den Klimawandel kann sich der Pilz weiter ausbreiten und gegebenenfalls auch gesunde Populationen befallen. Ist eine Population erst einmal befallen, ist es unwahrscheinlich, dass sich die Bestände erholen, ohne dass es zuvor zu einer Veränderung kommt, da bei einer stark befallenen Population auch nicht mehr so viele Nachkommen gezeugt werden können. Die Tiere unterliegen allerdings einem ständigen Selektionsdruck. Entsteht zufällig durch Mutation ein Merkmal, dass die Resistenz des Nördlichen Mausohrs gegenüber dem Pilz erhöht, so wird zu diesem Merkmal hin selektiert, und die Anzahl der Individuen, die dieses Merkmal tragen, wird erhöht. So könnte sich die Population erholen. Alternativ könnte sich das Nördliche Mausohr an eine andere ökologische Nische anpassen, in der der Erreger nicht vorkommt, indem es beispielsweise sein Winterquartier wechselt. Auch auf diesem Weg kann die Überlebenswahrscheinlichkeit der Art erhöht werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Nördliche Mausohr nur dann überleben kann, sofern eine Anpassung an den Erreger stattfindet.