HT 2 – Ökologie, Genetik

Thema: Die Südliche Seide und die Zeit zum Blühen

1.

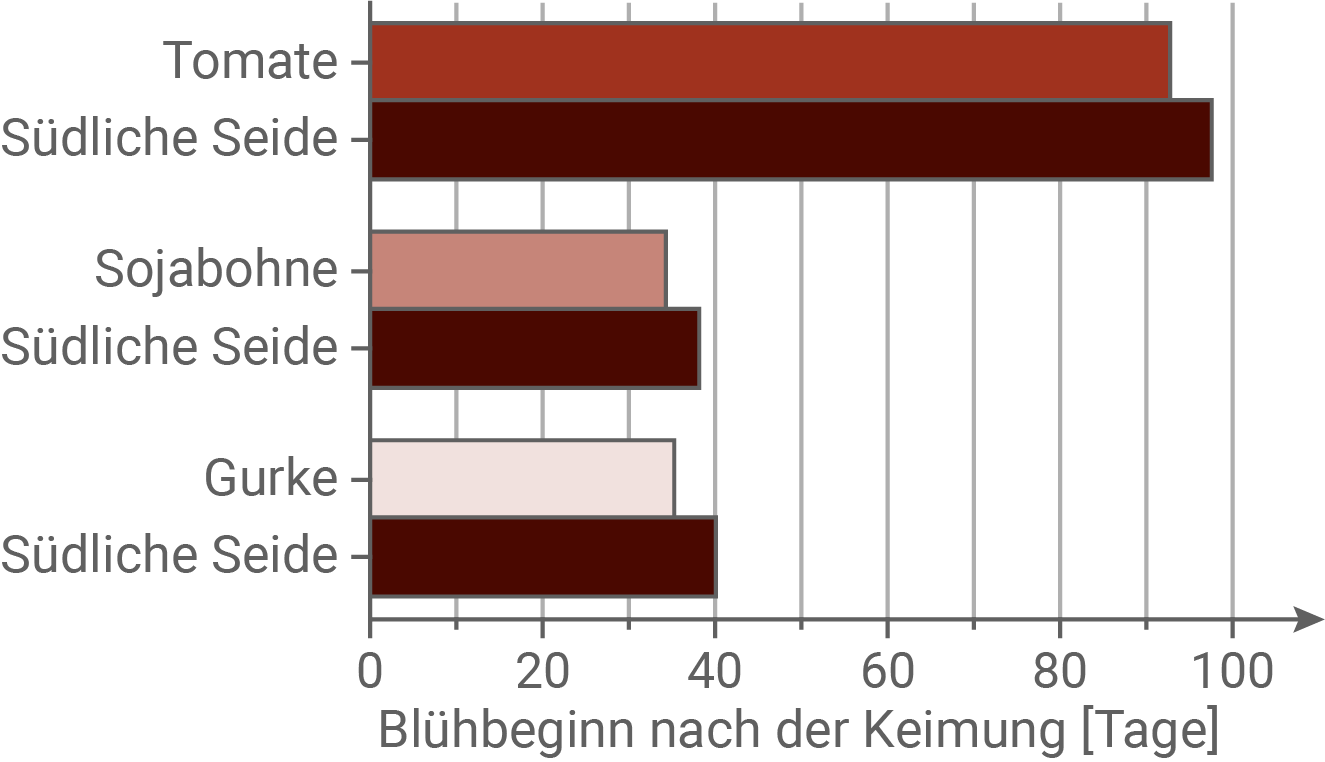

Stelle die Angepasstheiten der Südlichen Seide an die parasitäre Lebensweise dar (Material A). Gib eine Definition des Begriffes reproduktive Fitness an. Fasse die in Abbildung 1 gezeigten Daten zusammen und erläutere die Bedeutung des Zeitpunkts der Blütenbildung für die reproduktive Fitness der Südlichen Seide (Material A).

(20 Punkte)

2.

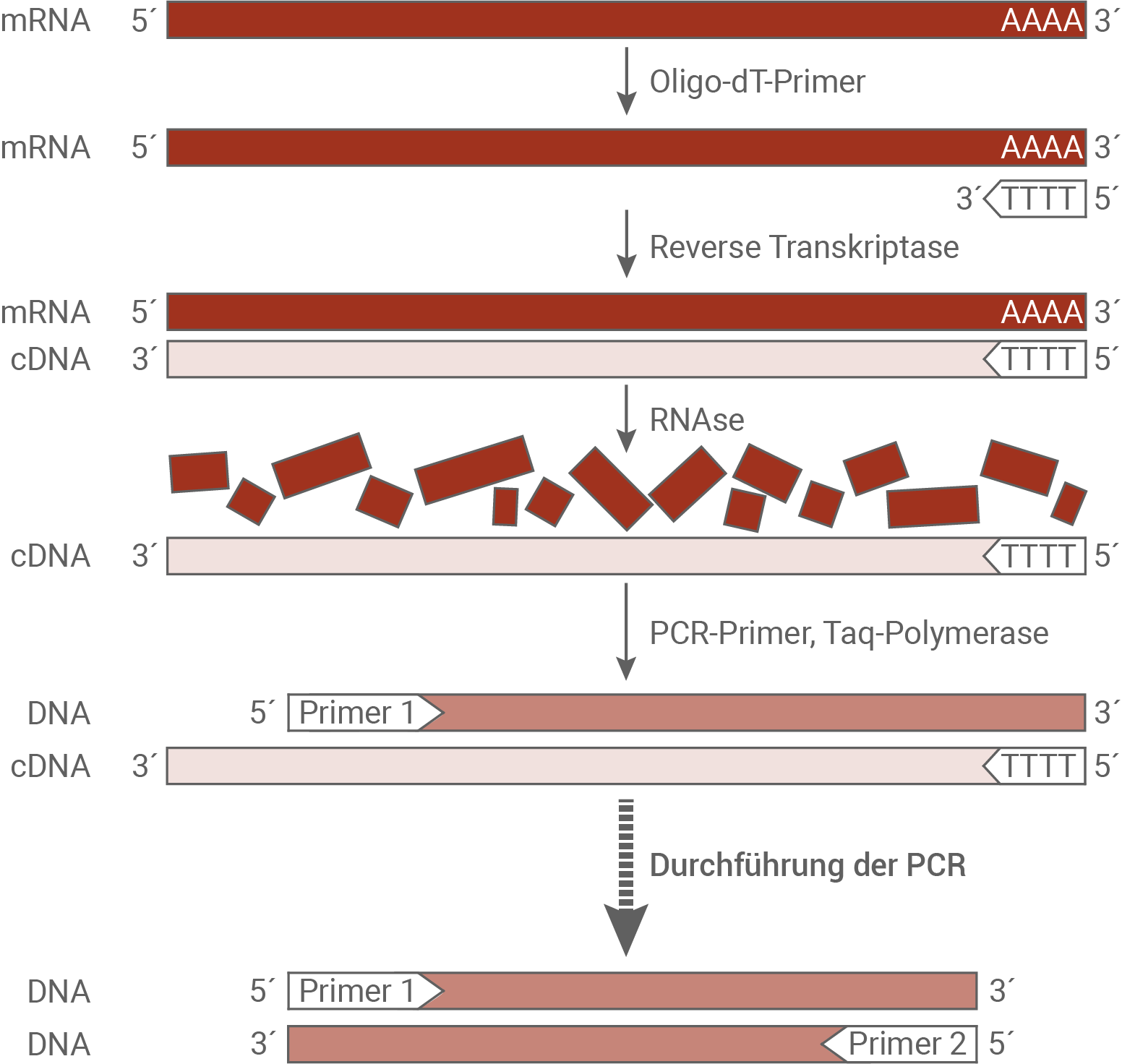

Stelle die wesentlichen Schritte der mRNA-Prozessierung bei Eukaryoten dar. Beschreibe mithilfe von Abbildung 2 das Verfahren der Reversen Transkriptase-PCR und erläutere die Funktionen der eingesetzten Primer (Material B).

(15 Punkte)

3.

Werte die in Abbildung 3 gezeigten Ergebnisse in Bezug auf die Expression des arteigenen FT-Gens der Südlichen Seide aus (Material C). Erläutere die einzelnen experimentellen Schritte (Material D). Werte die Ergebnisse des Experiments in Bezug auf die Fragestellung aus (Abbildung 4, Materialien A bis D).

(18 Punkte)

4.

Erläutere die Bedeutung der artfremden FT-Genprodukte für die Südliche Seide (Materialien A, C und D). Entwickle eine evolutionsbiologisch begründete Hypothese zur Entstehung der Angepasstheit des Blühbeginns der Südlichen Seide an die jeweiligen Wirtspflanzen (Materialien A, C und D).

(13 Punkte)

Material A: Blühen zur rechten Zeit

Die Südliche Seide (Cuscuta australis) ernährt sich als Vollparasit von anderen Pflanzen, indem sie über spezielle Saugorgane bis zu den Leitungsbahnen der Wirte vordringt und die dort transportierten Nährstoffe nutzt. Die Pflanze bildet kleine weißliche Blüten, die bis zu 100 000 Samen pro Pflanze produzieren können. Die Samen können bis zu 20 Jahre überdauern. Der junge Keimling der Südlichen Seide weist noch Wurzeln und auch etwas Chlorophyll in den Blättern auf. Die Wurzeln und auch das Chlorophyll werden aber innerhalb der ersten zehn Tage abgebaut. Durch Drehbewegung des Sprosses wird in dieser Zeit eine mögliche Wirtspflanze im Umfeld gesucht. Im Unterschied zu vielen anderen Parasiten ist die Südliche Seide nicht wirtsspezifisch, sondern findet sich zum Beispiel auf Kulturpflanzen wie Tomaten, Sojabohnen, Gurken und auch vielen anderen Wildpflanzen. Die meisten dieser Arten sind genau wie die Südliche Seide einjährig. Nach der Keimung im Frühjahr und einer Wachstumsphase beginnen die Wirtspflanzen bei guter Nährstoffversorgung zu blühen (Abbildung 1) und sterben nach der Samenbildung im Herbst ab.

Abb. 1: Durchschnittlicher Blühbeginn verschiedener Wirtspflanzen und der sie parasitierenden Südlichen Seide

Material B: Nachweis von mRNA mittels RT-PCR

Um die Expression eines Gens in einer Zelle zu untersuchen, verwendet man die Reverse Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion (RT-PCR). Die Reverse Transkriptase ist ein Enzym, das mRNA in die komplementäre DNA (cDNA) umschreibt (Abbildung 2).

Abb. 2: Ablauf einer RT-PCR. Waagerechte Pfeile kennzeichnen Primer;

Oligo-dT-Primer: DNA-Primer, der nur aus Thymin-Nukleotiden besteht;

RNAse: RNA-abbauendes Enzym

Oligo-dT-Primer: DNA-Primer, der nur aus Thymin-Nukleotiden besteht;

RNAse: RNA-abbauendes Enzym

Material C: Expression des FT-Gens der Südlichen Seide

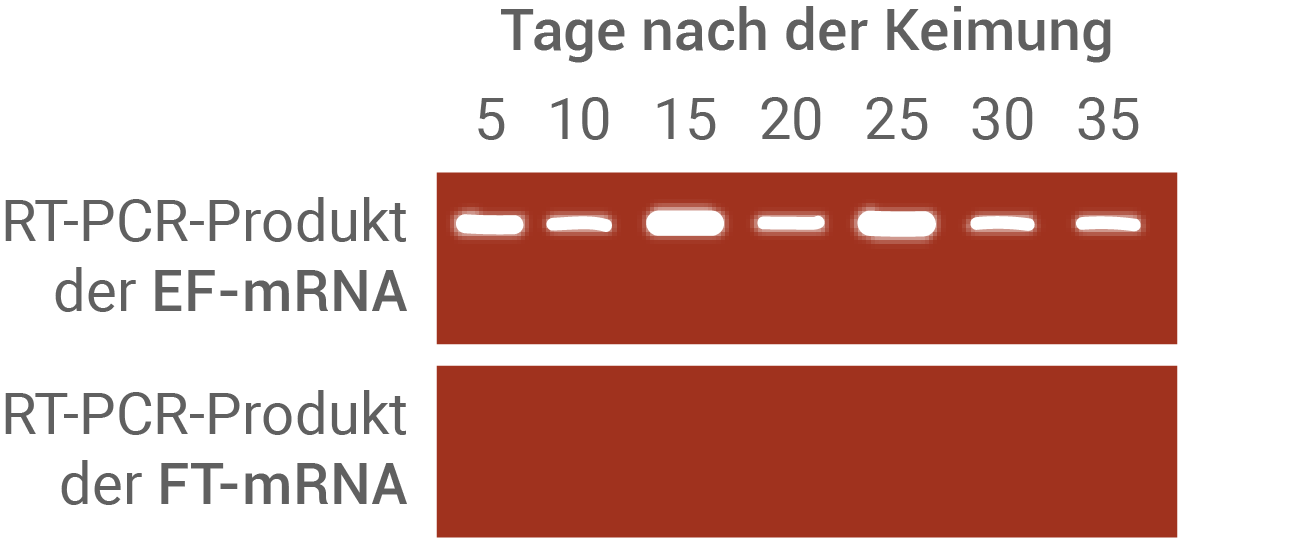

Der Blühbeginn wird bei den Blütenpflanzen maßgeblich durch das FT-Protein (Flowering Locus T) gesteuert. Sobald die tägliche Belichtungsdauer für die jeweilige Art ausreichend ist, wird das FT-Gen in den Blattzellen exprimiert und das FT-Protein gebildet. Aus den Blättern wird das FT-Protein durch die Leitbündel innerhalb der Pflanze bis zu den Blütenknospen transportiert und steuert dort als ein beteiligter Transkriptionsfaktor die Blütenbildung. Die aus der genomischen DNA abgeleiteten Aminosäuresequenzen der FT-Proteine verschiedener Blütenpflanzen zeigen über die Artgrenzen hinweg eine hohe Übereinstimmung der Sequenz gerade in funktionell bedeutenden Abschnitten. Mithilfe der RT-PCR wurde die Expression des FT-Gens der Südlichen Seide untersucht. Dazu wurden Sojabohnen mit der Südlichen Seide parasitiert. Bis zum Blühbeginn der Sojabohnen und der Südlichen Seide am 35. Tag wurden alle fünf Tage Zellen des Sprosses der Südlichen Seide auf mRNAs des FT-Gens mittels RT-PCR untersucht. Zur Kontrolle wurden zeitgleich die Zellen des Sprosses auf die Expression des EF-Gens untersucht. Das EF-Gen wird kontinuierlich in den Sprosszellen der Südlichen Seide exprimiert, sodass stets EF-mRNA vorhanden ist. Abbildung 2 zeigt das gelelektrophoretische Bild nach erfolgter RT-PCR.

Abb. 3: Gelelektrophoretischer Nachweis der Produkte der RT-PCR

Material D: Protein oder mRNA?

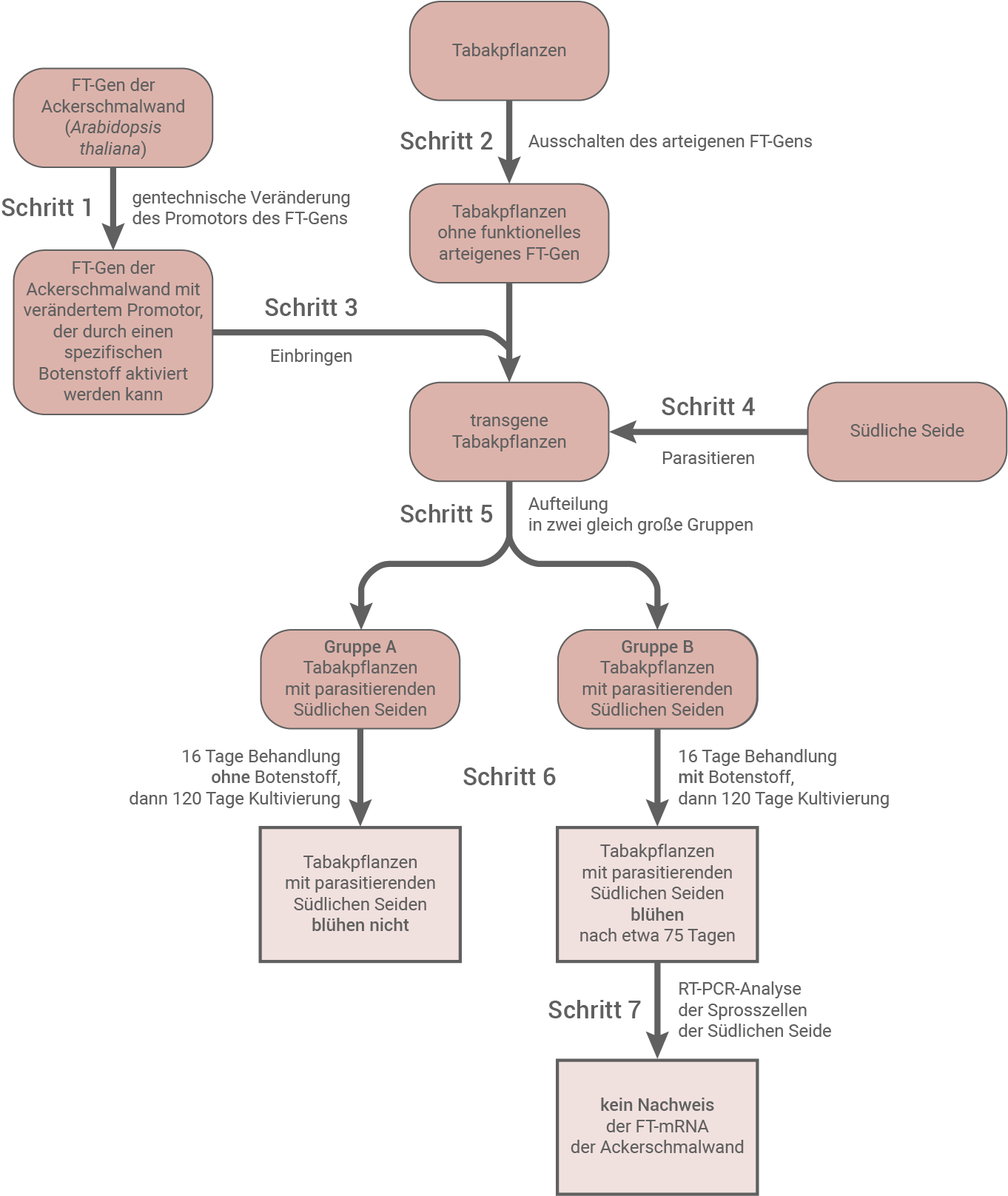

Zur Klärung der Fragestellung, ob artfremde FT-Proteine oder artfremde FT-mRNA für den Blühbeginn der Südlichen Seide verantwortlich sind, wurde ein Experiment durchgeführt. Abbildung 4 zeigt den experimentellen Ablauf sowie die beobachteten Ergebnisse.

Abb. 4: Übersicht zum experimentellen Vorgehen und den Ergebnissen des Experiments

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1.

Angepasstheiten der Südlichen Seide an die parasitäre Lebensweise:

- Die Südliche Seide besitzt nur in den ersten 10 Tagen Chlorophyll und Wurzeln, danach ist sie auf die Versorgung durch einen Wirt angewiesen.

- Spezielle Saugorgane helfen der Südlichen Seide, Nährstoffe aus ihrem Wirt zu pumpen, und selbst zu nutzen.

- Durch eine Drehbewegung ist der Parasit in der Lage, schnell einen neuen Wirt zu finden.

2.

mRNA-Prozessierung bei Eukaryoten:

Die Prozessierung der prä-mRNA findet im Zellkern statt und überführt die prä-mRNA in eine reife mRNA.

- Beim Capping wird die Cap-Struktur, an das 5'-Ende der prä-mRNA geheftet.

- Während des Spleißens werden nicht codierende Sequenzen (Introns) aus der prä-mRNA entfernt und codierende Sequenzen (Exons) miteinander verknüpft. Die Reaktion findet am Spleißosom statt.

- Bei der Polyadenylierung wird eine Poly(A)-Sequenz aus Adeninresten an das 3'-Ende der prä-mRNA gehängt.

3.

Expression des arteigenen FT-Gens der südlichen Seide:

Im Experiment wurde die Expression des arteigenen FT-Gens der Südlichen Seide auf mRNA-Ebene untersucht, während die Südliche Seide Sojabohnen parasitierte. Als Referenz wurde dabei die Sequenz der EF-mRNA genutzt, die in den Sprosszellen der Südlichen Seide kontinuierlich exprimiert wird. Das Gelbild mit den RT-PCR-Produkten weist zu jeden Zeitpunkt eine in etwa gleiche große Menge EF-mRNA nach, was der Erwartungshaltung entspricht. Das PCR-Produkt der FT-mRNA kann jedoch zu keinem Zeitpunkt gelelektrophoretisch nachgewiesen werden, was darauf schließen lässt, dass die Südliche Seite unter den Bedingungen im Experiment kein arteigenes FT-Gen exprimiert.

Erläuterung der einzelnen experimentellen Schritte:

Im Experiment wurde untersucht, ob artfremde FT-Proteine oder artfremde FT-mRNA für den Blühbeginn der Südlichen Seide verantwortlich sind. Dafür wurde im ersten Schritt der Promotor des FT-Gens der Ackerschmalwand verändert, sodass das Gen durch einen an den Promotor bindenden Botenstoff aktiviert werden kann. Im zweiten Schritt wurden Tabakpflanzen erzeugt, bei denen das arteigene FT-Gen inaktiviert ist. Das veränderte FT-Gen der Ackerschmalwand wird im dritten Schritt in die Tabakpflanze eingebracht. Diese transgenen Tabakpflanzen werden daraufhin von der Südlichen Seide parasitiert, und im nächsten Schritt in zwei Gruppen aufgeteilt. Bei einer Gruppe wird während der Behandlungszeit von 16 Tagen der Botenstoff dazugegeben, bei der anderen Gruppe wird kein Botenstoff hinzugegeben. Es wurde beobachtet, ob die Pflanzen blühen. Dabei stellte sich heraus, dass Pflanzen mit dem durch den Botenstoff aktivierten Promotor blühten. Im letzten Schritt wurde eine RT-PCR mit den Sprosszellen der Südlichen Seide durchgeführt. Es konnte keine FT-mRNA der Ackerschmalwand nachgewiesen werden.

Protein oder mRNA?:

In den Experimenten in Material C und D konnte gezeigt werden, dass die Ursache für das Blühen der Südlichen Seide weder die arteigene noch die artfremde mRNA-Sequenz des FT-Gens ist. Der Grund für die Blütenbildung der Südlichen Seide ist ein artfremdes FT-Protein, welches die Pflanze aufnimmt, wenn sie die Leitbündel der parasitierten Pflanze anzapft. Ein arteigenes FT-Protein kann nicht für den Blühbeginn verantwortlich sein, da man ansonsten auch arteigene mRNA im Experiment aus Material C hätte nachweisen müssen.

4.

Bedeutung der artfremden FT-Genprodukte für die Südliche Seide:

Die Südliche Seide passt den Zeitpunkt ihrer Blüte an den der Wirtspflanze an. Um das zu schaffen, muss sich die Südliche Seide an ihre Wirtspflanze anpassen. Das gelingt ihr, indem sie ein artfremdes Protein als Transkriptionsfaktor für ihre Blütenbildung nutzt. Dieser Transkriptionsfaktor ist das FT-Protein aus der Wirtspflanze, welches die Südliche Seide neben Nährstoffen aus den Leitbündeln des Wirtes saugt. Ohne die Genprodukte der Wirtspflanzen könnte die Südliche Seide nicht überleben, da sie sich ohne Blütenbildung nicht vermehren kann.

Hypothese zur Entstehung der Angepasstheit des Blühbeginns an die jeweilige Wirtspflanze:

Die Angepasstheit der Südlichen Seide an den Blühbeginn ihrer Wirtspflanze besteht vermutlich nicht schon immer. Es ist davon auszugehen, dass die Südliche Seide früher noch ein eigenes funktionelles FT-Gen besaß, welches die Blütenbildung induzierte. Die Südliche Seide blühte dann aber zu einer unterschiedlichen Zeit wie ihr Wirt. Das hatte den Nachteil, dass die Südliche Seide starb, wenn der Wirt schon vor ihr blühte. Die Südliche Seide hatte so keine Gelegenheit selbst zu blühen und Samen zu bilden, bevor ihre einjährige Wirtspflanze starb und die Nährstoffversorgung abriss. Eine zufällige Mutation ermöglichte es dem Parasiten, anstelle des arteigenen FT-Proteins das strukturell ähnliche FR-Protein der Wirtspflanze als Transkriptionsfaktor für die Blütenbildung zu nutzen, und ihren Lebensrhythmus damit dem der Wirtspflanze anzupassen. Die dadurch erhöhte reproduktive Fitness der Südlichen Seide stellte einen Selektionsvorteil dar, und sorgte für die Stabilisierung dieses Merkmals.