HT 3 – Neurobiologie, Genetik

Thema: Das angeborene Usher-Syndrom (USH1)

1.

Ermittle den Erbgang des angeborenen Usher-Syndroms (USH1), indem Du andere Erbgänge begründet ausschließt (Material A). Gib für die Personen 8, 9, 12 und 17 die Genotypen an (Material A). Ermittle, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Kind der Person 12 mit einer heterozygoten Partnerin vom USH1 betroffen sein wird (Material A).

(12 Punkte)

2.

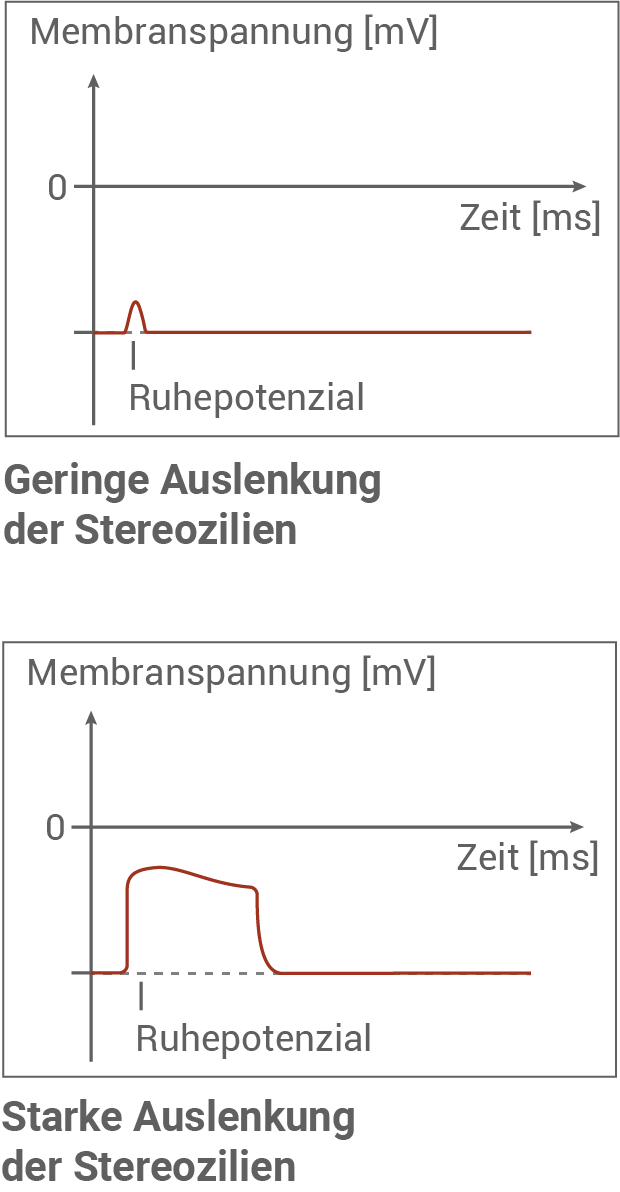

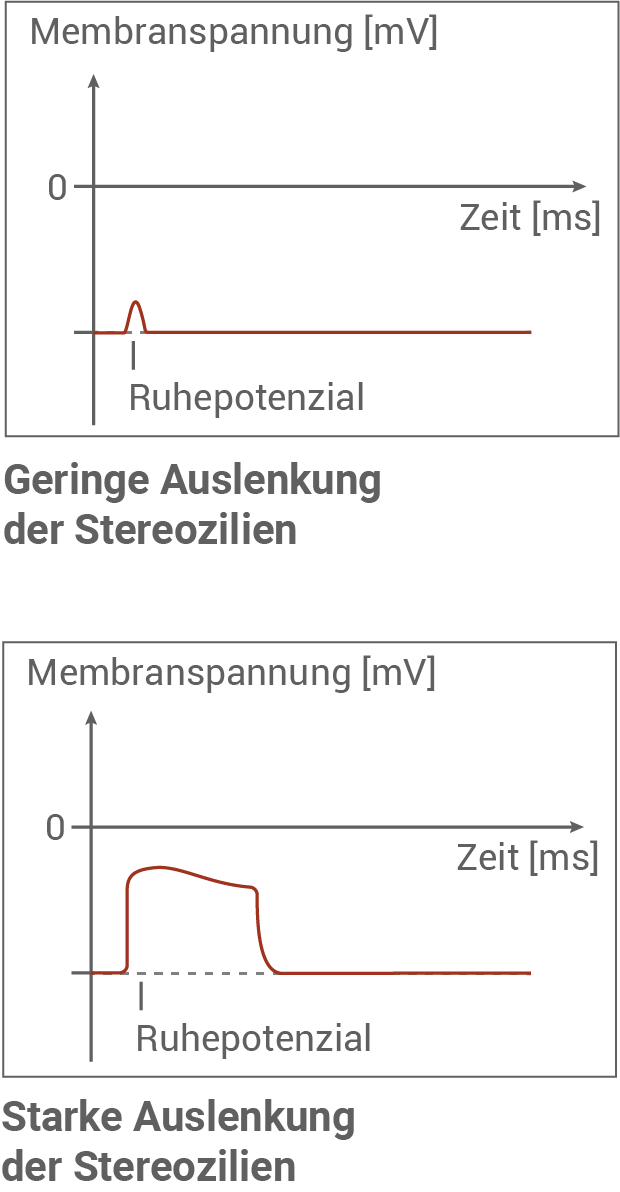

Erläutere die Signaltransduktion an der Haarzelle (Material B). Stelle eine Methode zur Untersuchung von Ionenströmen durch Ionenkanäle dar. Fasse die in Abbildung 3 dargestellten Ergebnisse zusammen und skizziere je ein Rezeptorpotential der Haarzelle bei geringer und starker Auslenkung der Stereozilien (Materialien B und C).

(21 Punkte)

3.

Erkläre die Erregungsweiterleitung an die nachgeschaltete Nervenzelle (Material B). Stelle den zeitlichen Verlauf eines Aktionspotentials in einem Fließschema dar. Begründe die Abhängigkeit der Aktionspotentialfrequenz von der Reizstärke (Materialien B und C).

(18 Punkte)

4.

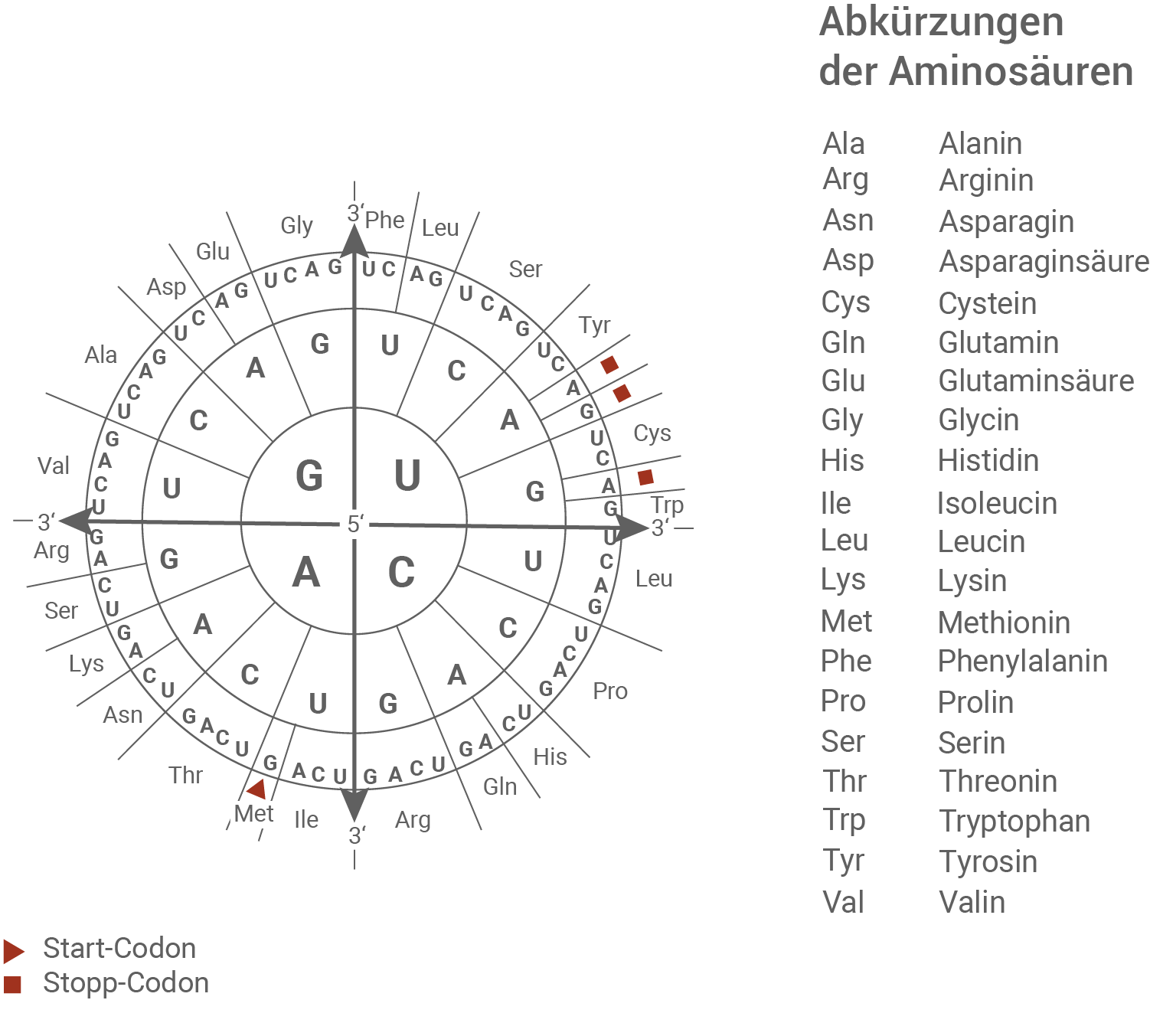

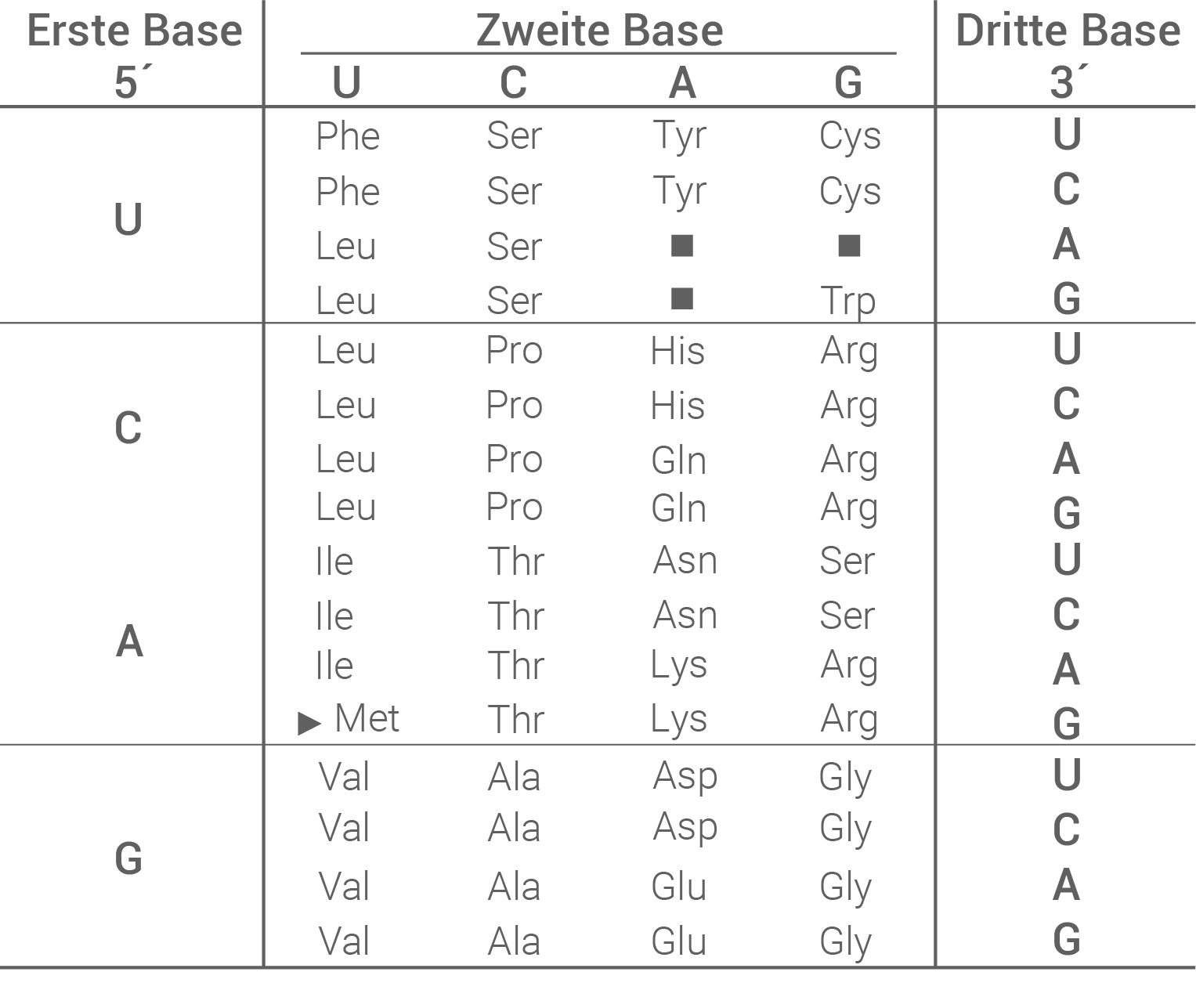

Ermittle für die in Tabelle 1 gezeigten Sequenzausschnitte die Aminosäuresequenz sowie den Mutationstyp und erläutere die Auswirkungen auf das Protein (Materialien D und E). Entwickle eine Hypothese zur Erklärung der Ursache der Gehörlosigkeit bei Patienten mit USH1 (Materialien A bis D).

(15 Punkte)

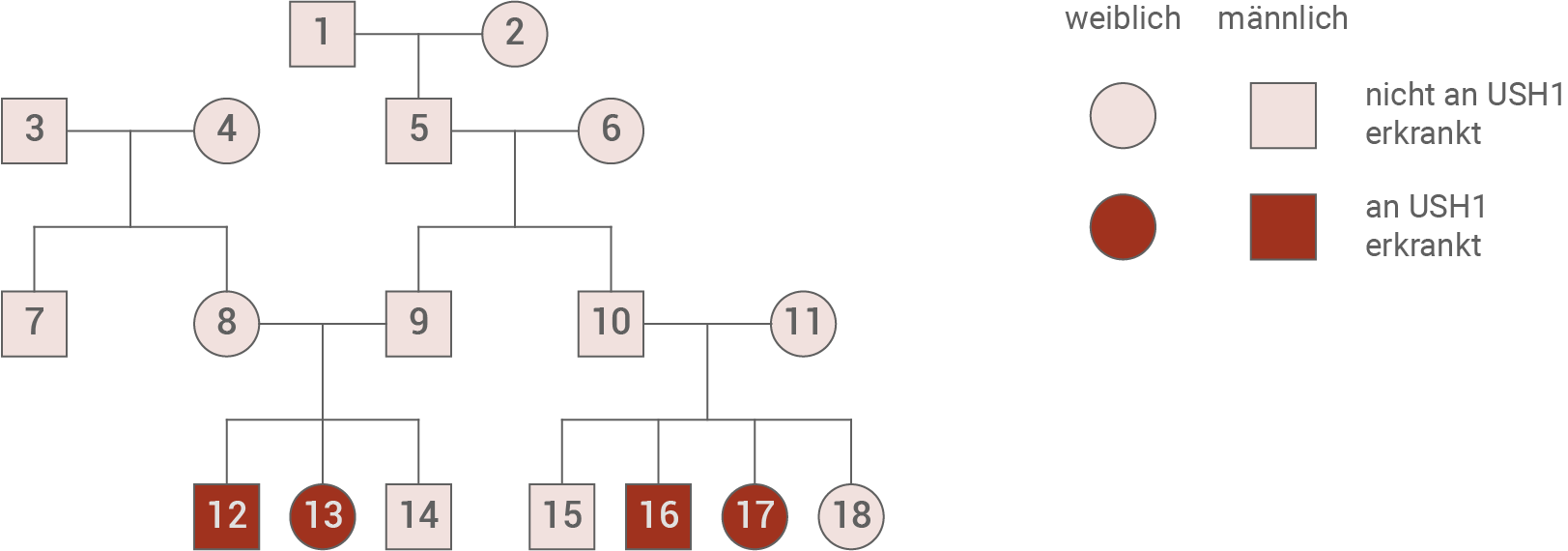

Material A: Symptome und Vererbung des angeborenen Usher-Syndroms Typ 1 (USH1)

Das Usher-Syndrom ist gekennzeichnet durch früh einsetzende Schwerhörigkeit oder Gehörlosigkeit. Je nach Zeitpunkt des Gehörverlustes unterscheidet man unterschiedliche Formen des Usher-Syndroms. Patienten mit einem angeborenen Usher-Syndrom Typ 1 (USH1) leiden unter dem schwersten Verlauf der Krankheit und sind von Geburt an taub. Abbildung 1 zeigt den Stammbaum einer vom USH1 betroffenen Familie.

Abb. 1: Stammbaum einer Familie mit angeborenem Usher-Syndrom Typ 1 (USH1)

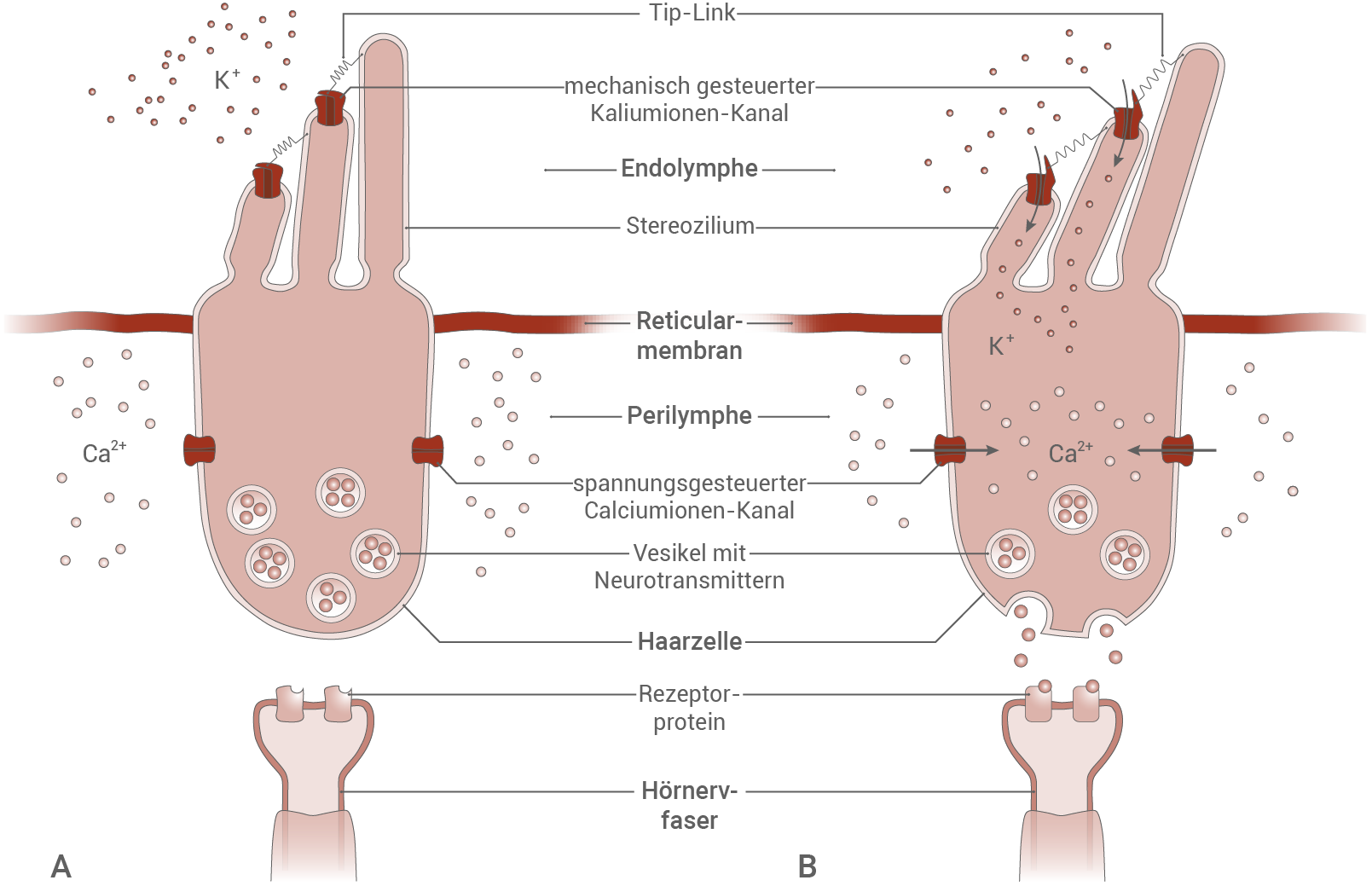

Material B: Aufbau und Funktion der Haarzellen im Innenohr

Der Hörprozess beginnt damit, dass die Schallwellen eines akustischen Reizes aus der Luft aufgefangen werden. Im weiteren Verlauf wird über verschiedene Zwischenschritte die Lymphflüssigkeit im Innenohr zum Schwingen gebracht. Im Innenohr befinden sich Hörsinneszellen, die aufgrund ihrer haarähnlichen Stereozilien als Haarzellen bezeichnet werden (Abbildung 2). Es handelt sich um Mechanorezeptorzellen, deren Stereozilien durch die Bewegungen der Flüssigkeit ausgelenkt werden können. Die Endolymphe in der Hörschnecke hat eine höhere Kaliumionen-Konzentration als das Innere der Haarzelle. Die Stereozilien sind der Größe nach aufsteigend angeordnet und durch elastische Proteinfäden – die Tip-Links – miteinander verbunden. An der Spitze der Stereozilien befinden sich mechanisch gesteuerte Kaliumionen-Kanäle, an denen die Tip-Links verankert sind. Die Signaltransduktion an Haarzellen ist in Abbildung 2 vereinfacht dargestellt. Der Hörnerv leitet die ausgebildeten Aktionspotentiale ans Gehirn.

Abb. 2: Schematische Darstellung der Signaltransduktion an Haarzellen im Innenohr.

A Haarzelle im Ruhezustand und B bei Auslenkung der Stereozilien

A Haarzelle im Ruhezustand und B bei Auslenkung der Stereozilien

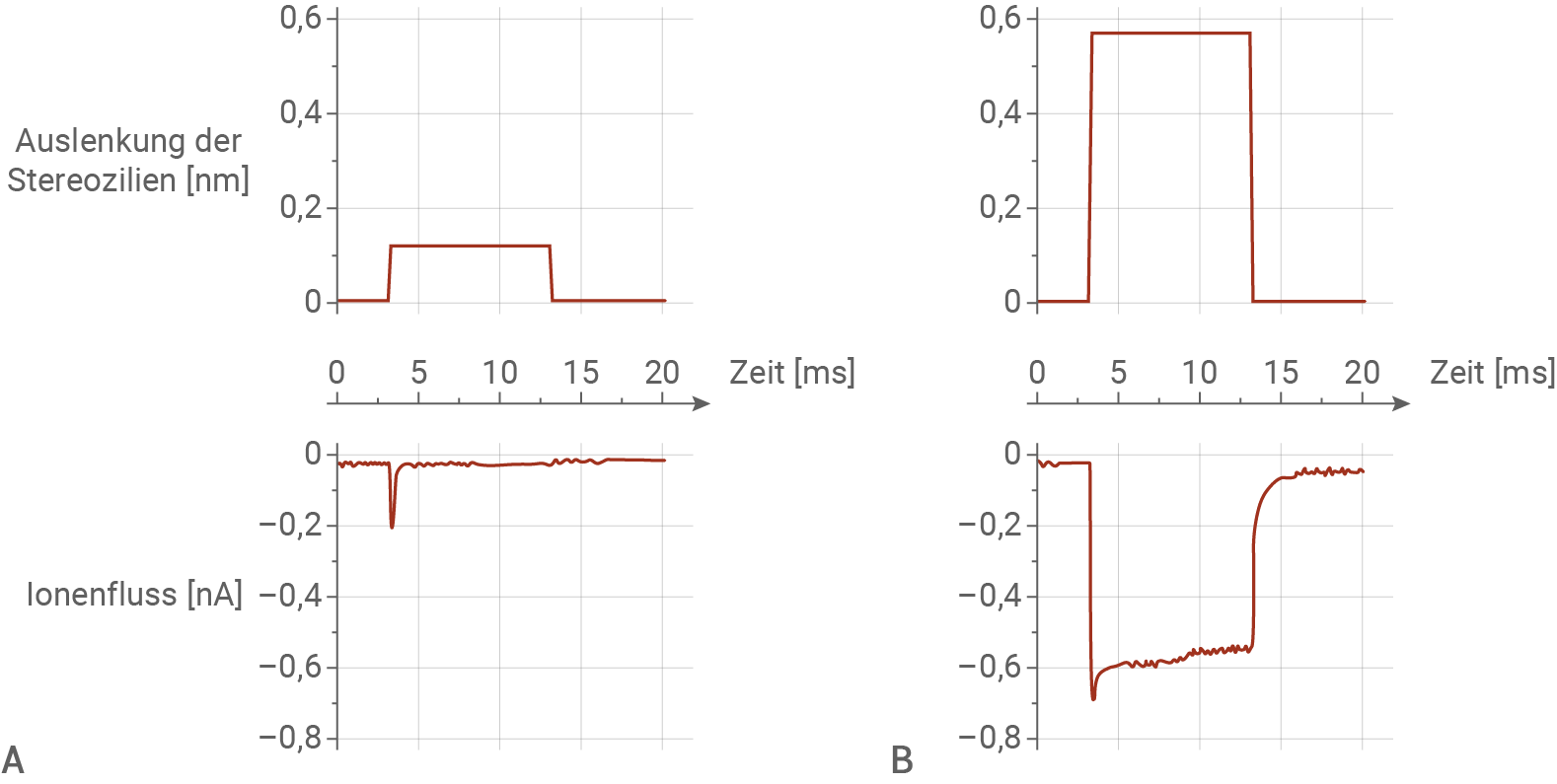

Material C: Neurophysiologische Experimente

In verschiedenen Experimenten wurde der Ionenfluss durch die mechanisch gesteuerten Kaliumionen-Kanäle der Stereozilien bei unterschiedlich starker, künstlicher Auslenkung gemessen (Abbildung 3).

Abb. 3: Ionenfluss durch mechanisch gesteuerte Kaliumionen-Kanäle bei manueller Reizung.

A geringe Auslenkung; B starke Auslenkung. Die Angabe negativer Werte für den Ionenfluss ist messtechnisch bedingt.

A geringe Auslenkung; B starke Auslenkung. Die Angabe negativer Werte für den Ionenfluss ist messtechnisch bedingt.

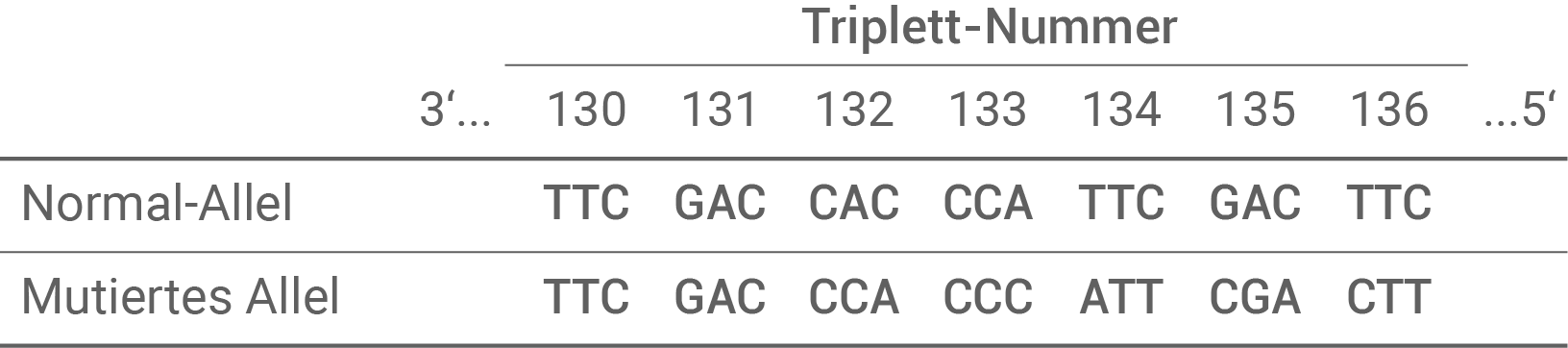

Material D: Genetische Ursachen des USH1

Bei der genetischen Analyse verschiedener, an USH1 erkrankter Personen konnte das in Tabelle 1 gezeigte mutierte Allel des Sans-Gens ermittelt werden. Das Sans-Gen codiert das aus 461 Aminosäuren bestehende Sans-Protein. Dieses Protein ist unter anderem an der Verankerung der Tip-Links an den mechanisch gesteuerten Kaliumionen-Kanälen der Stereozilien beteiligt.

Tab. 1: Ausschnitt aus dem codogenen DNA-Strang des Sans-Gens

Material E: Codesonne und Tabelle zum genetischen Code

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1.

Erbgang des angeborenen Usher-Syndroms (USH1):

- Sowohl biologisch männliche als auch weibliche Personen sind von dem Usher-Syndrom (USH1) betroffen. Ein gonosomaler oder mitochondrialer Erbgang ist damit auszuschließen.

- Wäre der Erbgang dominant, so müsste mindestens ein Elternteil der Kinder 12 und 13 bzw. 16 und 17 ebenfalls erkrankt sein.

- Person 8: Xx

- Person 9: Xx

- Person 12: xx

- Person 17: xx

2.

Signaltransduktion an der Haarzelle:

Eine Schallwelle kommt im Innenohr an, und bringt die Endolymphe dort zum Schwingen. Dieser Prozess regt die Stereozilien der Haarzellen ebenfalls zum Schwingen an. Dieser Prozess führt zu einer Dehnung der Tip-Links, wodurch die mechanisch gesteuerten Kaliumionen-Kanäle öffnen, und Kaliumionen ins Innere der Haarzelle strömen. Der Einstrom positiv geladener Kaliumionen bewirkt eine Depolarisation des Zellinneren, wodurch spannungsabhängige Calciumionen-Kanäle öffnen. Calcium wirkt dabei als Second-messenger, der das Signal amplifiziert. Die Calciumionen lassen mit Neurotransmittern gefüllte Vesikel mit der Membran verschmelzen. Das Transmittermolekül wird in den Spalt entlassen, wo es zur angrenzenden Membran diffundiert, und dort an ein Rezeptorprotein bindet.

Die Patch-Clamp-Technik:

- Mit der Patch-Clamp-Technik lassen sich Ionenströme durch Ionenkanäle im Bereich weniger pico-Ampere messen. Idealerweise wird dazu eine feine Saugpipette mit Messelektrode so auf der Zellmembran eines Neurons platziert, dass genau ein Ionenkanal enthalten ist.

- Der Unterdruck in der Pipette sorgt für einen abgedichteten Rand. Wird das Neuron nun einem Reiz ausgesetzt, so kann der Ionenfluss durch den Kanal über die Änderung der Stromstärke ermittelt werden.

3.

Erregungsweiterleitung an die nachgeschaltete Nervenzelle:

Im Inneren der Haarsinneszelle bewirken die Kalium-Ionen das Öffnen spannungsgesteuerte Calciumionen-Kanäle. Aufgrund der positiven Ladung der Kalium- und Calciumionen wird die Depolarisation der Haarsinneszelle verstärkt. Die Vesikel mit den Neurotransmittern wandern zur Membran der Haarsinneszelle und werden dort in die Perilymphe entlassen. Durch Diffusion erreichen die Transmittermoleküle die Membran der Hörnervfaser. Dort binden sie an ein Rezeptorprotein. Diese Bindung bewirkt in der Hörnervfaser vermutlich das Öffnen von Ionenkanälen, wodurch die Nervenzelle depolarisiert wird, und die Erregung über den Hörnerv weitergeleitet werden kann.

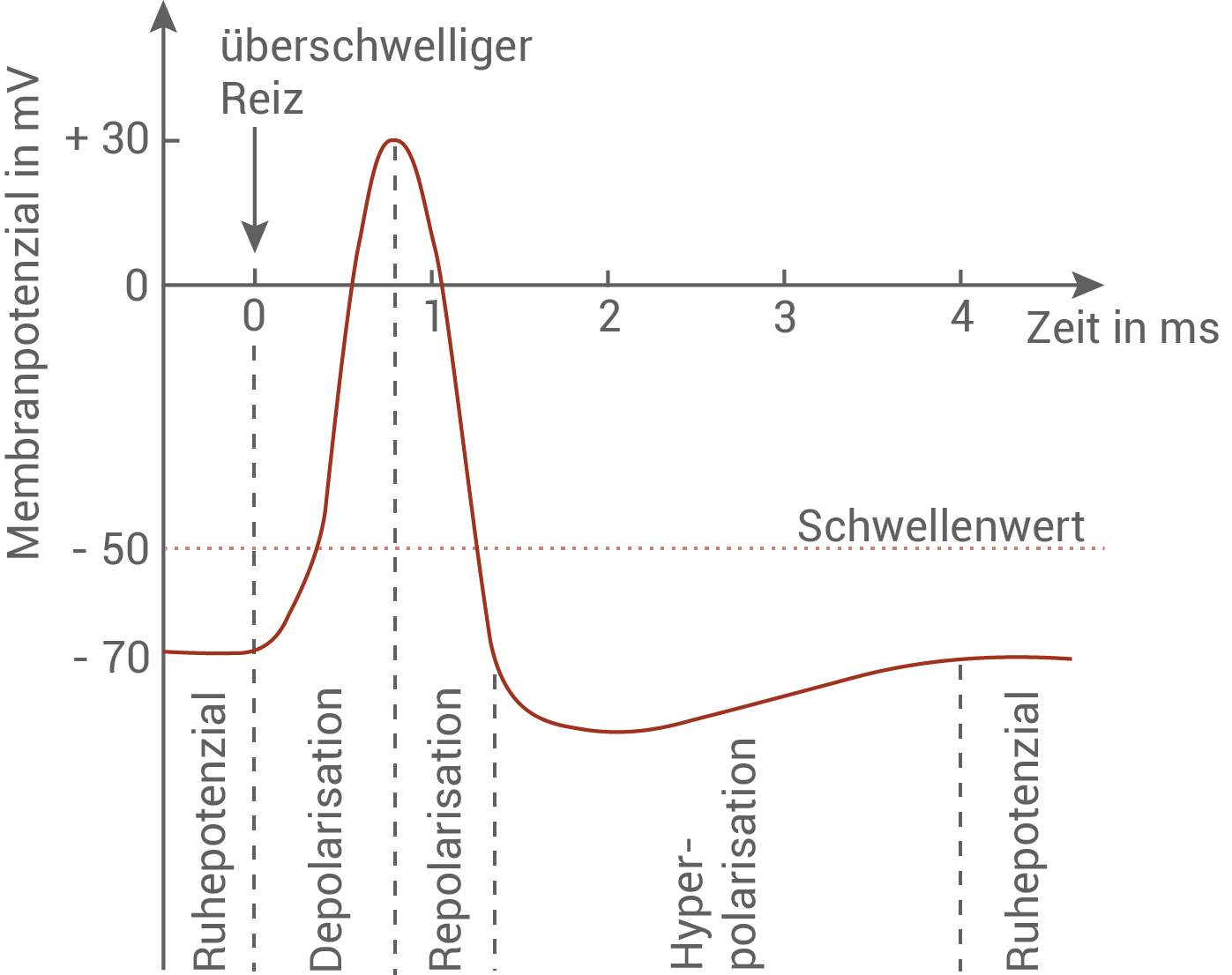

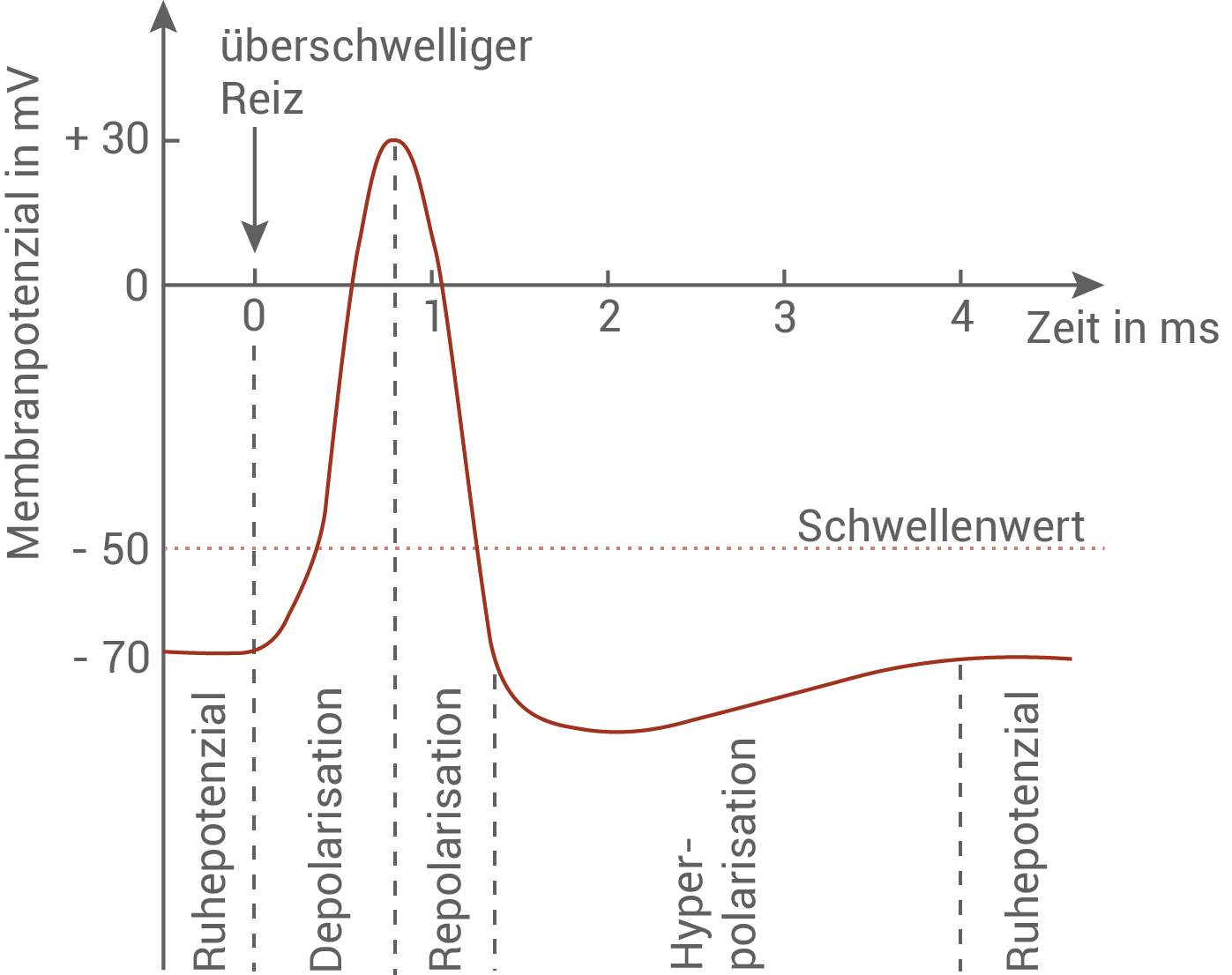

Zeitlicher Verlauf eines Aktionspotenzials:

Reizung einer Nervenzelle

Reizung einer Nervenzelle  Öffnen weniger Natriumionenkanäle

Öffnen weniger Natriumionenkanäle  Einstrom der Natriumionen ins Zellinnere

Einstrom der Natriumionen ins Zellinnere  Spannung im Zellinneren wird von -70 mV auf -50 mV angehoben (Depolarisation)

Spannung im Zellinneren wird von -70 mV auf -50 mV angehoben (Depolarisation)  Überschreiten des Schwellenwertes

Überschreiten des Schwellenwertes  Öffnung weiterer Natriumionenkanäle

Öffnung weiterer Natriumionenkanäle  Aktionspotenzial

Aktionspotenzial  Starker Einstrom der Natriumionen

Starker Einstrom der Natriumionen  Depolarisation des Membranpotenzials auf +30 mV

Depolarisation des Membranpotenzials auf +30 mV  Spannungsabhängige Natriumionenkanäle schließen

Spannungsabhängige Natriumionenkanäle schließen  Kein Einstrom weiterer Natriumionen ins Zellinnere

Kein Einstrom weiterer Natriumionen ins Zellinnere  Zeitversetztes Öffnen von Kaliumionenkanäle, durch die Kaliumionen aus der Zelle herausströmen

Zeitversetztes Öffnen von Kaliumionenkanäle, durch die Kaliumionen aus der Zelle herausströmen  Erneute Ladungsumkehr (Repolarisation)

Erneute Ladungsumkehr (Repolarisation)  Die Membranaußenseite ist nun wieder positiv, und die Membraninnenseite negativ geladen

Die Membranaußenseite ist nun wieder positiv, und die Membraninnenseite negativ geladen  Kaliumionenkanäle schließen nicht sofort, wenn das Ruhepotenzial erreicht ist

Kaliumionenkanäle schließen nicht sofort, wenn das Ruhepotenzial erreicht ist  Es strömen noch weitere Kaliumionen aus der Zelle aus

Es strömen noch weitere Kaliumionen aus der Zelle aus  Membranpotenzial von ca. - 90 mV wird erreicht (Hyperpolarisation)

Membranpotenzial von ca. - 90 mV wird erreicht (Hyperpolarisation)  Kaliumionenkanäle schließen

Kaliumionenkanäle schließen  Ruhepotenzial wird wieder eingestellt

Ruhepotenzial wird wieder eingestellt  Dies geschieht durch die Natrium-Kalium-Pumpe, die unter ATP-Verbrauch drei Natriumionen aus der Zelle heraus, und zwei Kaliumionen in die Zelle hinein pumpt.

Hinweis: Die Abbildung oben dient nur der Anschauung, um die volle Punktzahl zu erreichen, ist sie nicht erforderlich.

Abhängigkeit der Aktionspotenzialfrequenz von der Reizstärke:

Die Öffnungsdauer der Kaliumionenkanäle in den Stereozilien und die Höhe und Dauer des Kalziumionen-Einstroms ist umso stärker, je stärker der Reiz die Zilien auslenkt. Die Stärke des akustischen Reizes bestimmt daher die Höhe/Amplitude und die Dauer eines Rezeptorpotenzials in der Haarzelle. Davon ist die die Höhe des Calciumionen-Einstroms abhängig. Die Höhe der Ionenkonzentration beeinflusst dabei, wie viele Transmittermoleküle in den Vesikeln zum synaptischen Spalt transportiert wird. Je mehr Transmitter in den Spalt entlassen wird, desto länger anhaltend ist der Kationeneinstrom an der Postsynapse, und die Amplitude und die Dauer des EPSP. Wird der Schwellenwert an einer Postsynapse über einen längeren Zeitraum überschritten, so wird die Frequenz der Aktionspotenziale erhöht. Man kann also sagen, dass sich bei einem starken Reiz vergleichsweise viele Aktionspotenziale in kurzem zeitlichen Abstand bilden. Man spricht dann von einer hohen Aktionspotenzialfrequenz. Ist die Reizstärke gering, so ist auch die Aktionspotenzialfrequenz niedrig, sprich, es werden nicht so viele Aktionspotenziale kurz nacheinander gebildet.

Dies geschieht durch die Natrium-Kalium-Pumpe, die unter ATP-Verbrauch drei Natriumionen aus der Zelle heraus, und zwei Kaliumionen in die Zelle hinein pumpt.

Hinweis: Die Abbildung oben dient nur der Anschauung, um die volle Punktzahl zu erreichen, ist sie nicht erforderlich.

Abhängigkeit der Aktionspotenzialfrequenz von der Reizstärke:

Die Öffnungsdauer der Kaliumionenkanäle in den Stereozilien und die Höhe und Dauer des Kalziumionen-Einstroms ist umso stärker, je stärker der Reiz die Zilien auslenkt. Die Stärke des akustischen Reizes bestimmt daher die Höhe/Amplitude und die Dauer eines Rezeptorpotenzials in der Haarzelle. Davon ist die die Höhe des Calciumionen-Einstroms abhängig. Die Höhe der Ionenkonzentration beeinflusst dabei, wie viele Transmittermoleküle in den Vesikeln zum synaptischen Spalt transportiert wird. Je mehr Transmitter in den Spalt entlassen wird, desto länger anhaltend ist der Kationeneinstrom an der Postsynapse, und die Amplitude und die Dauer des EPSP. Wird der Schwellenwert an einer Postsynapse über einen längeren Zeitraum überschritten, so wird die Frequenz der Aktionspotenziale erhöht. Man kann also sagen, dass sich bei einem starken Reiz vergleichsweise viele Aktionspotenziale in kurzem zeitlichen Abstand bilden. Man spricht dann von einer hohen Aktionspotenzialfrequenz. Ist die Reizstärke gering, so ist auch die Aktionspotenzialfrequenz niedrig, sprich, es werden nicht so viele Aktionspotenziale kurz nacheinander gebildet.

4.

Aminosäuresequenz der Sequenzausschnitte:

Normal-Allel: Lys – Leu – Val – Gly – Lys – Leu – Lys

Mutiertes Allel: Lys – Leu – Gly – Gly – Stopp Mutationstyp und Auswirkungen auf das Protein: Bei der Mutation handelt es sich um eine Leserastermutation, die zwischen Triplett 131 und 132 auftritt. Ab diesem Punkt ist das Leseraster verschoben, sodass eine andere Basensequenz abgelesen wird als im Normal-Allel. An Position 134 wird dadurch ein Stoppcodon eingebaut, das die Proteinbiosynthese vorzeitig beendet. Dem entstehenden Sans-Protein fehlt also ein Teil seiner räumlichen Struktur. Womöglich kommt es zu einer Fehlfaltung, was das Protein in seiner Funktion stark eingeschränkt. Das liegt daran, dass die Bindung mit potenziellen Interaktionspartnern dadurch verhindert wird, oder das Protein seine biochemische Funktion nicht mehr ausführen kann. Hypothese zur Erklärung der Ursache der Gehörlosigkeit bei Patienten mit USH1: Das USH1-Syndrom wird durch eine Mutation im Sans-Gen hervorgerufen. Diese Mutation bewirkt eine Beeinträchtigung des Sans-Proteins. Im Normalzustand ist dieses Protein für die Verankerung der Tip-Links an den mechanisch gesteuerten Kaliumionen-Kanälen der Stereozilien beteiligt. Kann das Sans-Protein seine Aufgabe aufgrund der Mutation nicht (vollstänig) ausüben, so können die Tip-Links nicht mehr ausreichend in den Stereozilien verankert werden. Dies verhindert das Öffnen der mechanisch gekoppelten Kalium-Ionenkanälen. Ein ankommender Reiz sorgt an den Stereozilien nur für eine geringfügige Auslenkung. Die Ionenkanäle bleiben geschlossen, und es findet keine Signalweiterleitung statt. Der Patient ist so nicht mehr in der Lage, Geräusche wahrzunehmen.

Mutiertes Allel: Lys – Leu – Gly – Gly – Stopp Mutationstyp und Auswirkungen auf das Protein: Bei der Mutation handelt es sich um eine Leserastermutation, die zwischen Triplett 131 und 132 auftritt. Ab diesem Punkt ist das Leseraster verschoben, sodass eine andere Basensequenz abgelesen wird als im Normal-Allel. An Position 134 wird dadurch ein Stoppcodon eingebaut, das die Proteinbiosynthese vorzeitig beendet. Dem entstehenden Sans-Protein fehlt also ein Teil seiner räumlichen Struktur. Womöglich kommt es zu einer Fehlfaltung, was das Protein in seiner Funktion stark eingeschränkt. Das liegt daran, dass die Bindung mit potenziellen Interaktionspartnern dadurch verhindert wird, oder das Protein seine biochemische Funktion nicht mehr ausführen kann. Hypothese zur Erklärung der Ursache der Gehörlosigkeit bei Patienten mit USH1: Das USH1-Syndrom wird durch eine Mutation im Sans-Gen hervorgerufen. Diese Mutation bewirkt eine Beeinträchtigung des Sans-Proteins. Im Normalzustand ist dieses Protein für die Verankerung der Tip-Links an den mechanisch gesteuerten Kaliumionen-Kanälen der Stereozilien beteiligt. Kann das Sans-Protein seine Aufgabe aufgrund der Mutation nicht (vollstänig) ausüben, so können die Tip-Links nicht mehr ausreichend in den Stereozilien verankert werden. Dies verhindert das Öffnen der mechanisch gekoppelten Kalium-Ionenkanälen. Ein ankommender Reiz sorgt an den Stereozilien nur für eine geringfügige Auslenkung. Die Ionenkanäle bleiben geschlossen, und es findet keine Signalweiterleitung statt. Der Patient ist so nicht mehr in der Lage, Geräusche wahrzunehmen.