Aufgabe 5 - Materialgestütztes Schreiben eines argumentierenden Textes

Materialgestütztes Schreiben eines argumentierenden Textes (Kommentar)

Thema: Macht durch Sprache Aufgabenstellung:- Im Rahmen eines Projektes beschäftigt sich dein Deutsch-Kurs mit dem Thema „Macht durch Sprache“. Die Ergebnisse sollen in einem Themenheft dargestellt und der Schülerschaft der Oberstufe zugänglich gemacht werden.

- Verfasse für dieses Themenheft einen Kommentar, in dem du dich mit der Frage auseinandersetzt: „Politische Rhetorik – nur Mittel zur Manipulation?“

- Nutze dazu die folgenden Materialien (M 1–M 5) und beziehe unterrichtliches Wissen und eigene Erfahrungen ein.

- Formuliere eine geeignete Überschrift.

- Verweise auf die Materialien erfolgen unter Angabe des Namens der Autorin bzw. des Autors und ggf. des Titels.

- Dein Kommentar sollte etwa 1000 Wörter umfassen.

Aus: Politik & Unterricht 2013, Heft 1, S. 11. Politik und Unterricht; letzter Zugriff am 13.02.2021. Material 2 Rhetorik: Die unsichtbare Unterkonstruktion jedes Textes (2020)

1

Die Rhetorik ist in der Antike entstanden. Damals tüftelte man erstmals an einem In-

2

strumentarium für das Erstellen und Ausführen erfolgreicher Reden. Das Modell war

3

das Gericht. Wie begründet man eine Anklage? Und wie eine Verteidigung? Es fiel auf,

4

wie wichtig der Umgang mit Argumenten war: sowohl im Sinne ihrer Erfindung und

5

Anordnung als auch in der sprachlichen Ausgestaltung mit gewissen Glanzpunkten,

6

zum Beispiel mit kühnen Metaphern. Dies wurde rasch auf die Politik übertragen. Man

7

wusste: Wie vor Gericht setzt sich die Wahrheit oder das Richtige nicht von selbst

8

durch. Die Probleme sind oft zu verwickelt, die Zuhörer leicht ablenkbar oder haben

9

vorgefasste Meinungen. Da gilt es, Aufmerksamkeit für das Thema zu erzielen, Emo-

10

tionen zu wecken, die die eigene These annehmbar machen. Die Griechen und nach

11

ihnen die Römer haben dafür einen entsprechenden Unterricht organisiert und das

12

Wichtigste in Lehrbüchern (Rhetoriken) zusammengetragen.

13

Seit der Antike ist das Interesse an Rhetorik und rhetorischer Rede in Europa nie mehr

14

erlahmt, auch wenn sich die Umstände änderten. [...]

15

Die Erben der rhetorisch geprägten Schriftkultur sind die Kommentatoren und Essay-

16

isten in den Medien. Man lernt hier immer noch, wie man Argumente sachlich und

17

sprachlich am besten vertritt, um Aufmerksamkeit und Zustimmung zu erzielen. Viel ist

18

dabei von den alten „Tricks“ vorhanden, die in den Rhetoriken seit der Antike vermittelt

19

worden sind. Eines sollte man bei alldem jedoch im Auge behalten: Ein rhetorisch guter

20

Text muss noch lange kein „richtiger“ Text sein. Die argumentative und stilistische

21

Kunstfertigkeit ist sozusagen wahrheitsneutral. Man kann durchaus Rhetoriker für ihr

22

rhetorisches Talent bewundern, auch wenn sie das Gegenteil der eigenen Meinung

23

vertreten. Es gibt sogar gute Rhetorik in Verbindung mit Verbrechen – wie bei den

24

Nationalsozialisten. [...]

Aus: ZEIT für die Schule: Die Rhetorik und die Medien; letzter Zugriff am 27.12.2020. Material 3 Einfach Überzeugen (2016) Andreas Sentker

1

[...] Hier kommt alles zusammen, was eine historische Rede ausmacht: die Glaub-

2

würdigkeit des Redners, die Tragkraft seiner Argumente und die Gefühle, die er beim

3

Publikum hervorzurufen vermag. Die drei Säulen der Rhetorik – Ethos, Logos und Pa-

4

thos – beschreibt schon der griechische Philosoph Aristoteles im allerersten Lehrbuch

5

der Rhetorik. Für ihn ist die Rhetorik die Kunst der Überzeugung, nicht der Überredung.

6

Und daher ist das Argument das entscheidende rhetorische Mittel.

7

Aber Aristoteles weiß auch um die Macht der Gefühle und rät dem Redner, „nicht nur

8

darauf zu sehen, dass die Rede beweisend und überzeugend sei“, sondern auch dafür

9

zu sorgen, „sich selbst und den Beurteiler in eine bestimmte Verfassung zu versetzen.“

10

Dreihundert Jahre später im politischen Machtzentrum Roms setzt der erfahrene Poli-

11

tiker und Rhetoriker Marcus Tullius Cicero deutlich unverblümter auf das Pathos:

12

„Nichts ist in der Beredsamkeit wichtiger, als dass der Zuhörer dem Redner geneigt

13

sei und selbst so erschüttert werde, dass er sich mehr durch einen Drang des Gemütes

14

und durch Leidenschaft als durch Urteil und Überlegung leiten lasse.“

15

Die antike Rhetoriklehre, sie wirkt bis heute fort: Ihre Regeln sind aktuell, ihre Rezepte

16

nach wie vor alltagstauglich. Die Natur des Menschen hat sich in den Jahrtausenden

17

offenbar nicht geändert. Dass sich gerade die politische Redekultur der Vereinigten

18

Staaten so offensichtlich aus dem Fundus der antiken Lehrmeister bedient, hat histo-

19

rische Gründe. Die Rhetorik wurzelt in der Demokratie. Nur ein mündiges Publikum

20

kann und muss vom Redner überzeugt werden. Und die Amerikaner haben eine deut-

21

lich längere demokratische Tradition als etwa die Deutschen. Schon vor 200 Jahren

22

durfte dort der freie Bürger das Wort ergreifen, während der deutsche Untertan

23

schwieg und gehorchte. [...]

24

In Europa hingegen war das Ansehen der Rhetorik durch die NS-Zeit endgültig be-

25

schädigt, nachdem sie schon im 18. Jahrhundert an Bedeutung verloren hatte. Die

26

Nazis hatten sie zur Propaganda missbraucht, mit den Mitteln der Rede war nicht das

27

Gute, sondern das Böse durchgesetzt worden. Das erschütterte das Ansehen des

28

Faches im Fundament. Schon im alten Griechenland hatte die Rhetorik ihrer Ambiva-

29

lenz halber prominente Gegner gehabt. So kritisierte der Philosoph Platon die macht-

30

bewusste Rhetorik als Schmeichelei und warnte vor der Gefahr durch Demagogie.

31

Sein rhetorischer Gegenentwurf setzt auf die Erkenntnis der Wahrheit, seine Kritik ist

32

vor allem eine an der unzureichenden Moral manchen Redners.

33

Zur Rhetorik gehört von Beginn an die Angst vor ihrer Janusköpfigkeit. Der erfahrene

34

und selbstbewusste Redner Otto von Bismarck weist jede Nähe zur Rhetorik von sich:

35

„Ich bin Minister, Diplomat und Staatsmann und würde mich für gekränkt halten, wenn

36

man mich einen Redner nennte.“ Ablehnung der Rhetorik auch beim Philosophen Im-

37

manuel Kant: Er hält sie für eine „hinterlistige Kunst“. Johann Wolfgang von Goethe

38

schimpft über „verdammte Rednerkünste, die alles bemänteln, über alles hinweg-

39

gleiten wollen, ohne das Rechte und Wahre auszusprechen“. Seinen Faust lässt er aus-

40

rufen: „Es trägt Verstand und rechter Sinn mit wenig Kunst sich selber vor.“ Dabei er-

41

zieht die Rhetorik bis weit ins 18. Jahrhundert die europäischen Eliten zum guten Re-

42

den – und gehört bei der Gründung erster Universitäten zum Kerngeschäft der Akade-.

43

miker [...]

44

In Deutschland hatte die nationalsozialistische Propaganda alle Rhetorik diskreditiert.

45

Hitler und Goebbels haben mit ihren sprachlich primitiven, aber bis ins Detail inszenierten

46

Brüllreden jeden Einsatz rhetorischer Mittel für die Zukunft unmöglich gemacht.

47

Als Schulstoff bleiben allenfalls die rhetorischen Figuren übrig [...]. Im Übrigen ist die

48

Rhetorik in Deutschland ein Synonym für Manipulation, Überredung, Entfesselung und

49

Verführung der Massen.

50

Walter Jens tritt 1967 in Tübingen an, die Rhetorik vom Fluch zu befreien. Ihm und

51

seinen Nachfolgern gelingt es nach und nach tatsächlich, das Instrumentarium der

52

Rhetorik zu reinigen und zu schärfen. „Seelenführung im Horizonte der Vernunft“ nennt

53

Jens seine rhetorische Praxis. Und der heutige Lehrstuhlinhaber Dietmar Till weiß, wa-

54

rum die antiken Rhetoriklehren bis heute nichts von ihrem Reiz eingebüßt haben: „Nie

55

zuvor und vermutlich später nie wieder hat man so intensiv über die Kunst der Rede

56

nachgedacht wie damals.“

57

Dem Propagandaverdacht begegnet Till offen. Mit seinen Studenten erarbeitet er in

58

der Vorlesung regelmäßig eine Tabelle: Was will Propaganda? Was die Rhetorik?

59

Schnell füllen sich die Spalten: Propaganda strebt nach Totalität, möchte Meinung do-

60

minieren. Sie stellt Mediensysteme in ihren Dienst. Sie geht emotional vor. Die Rheto-

61

rik hingegen stellt das Argument in den Mittelpunkt. Aber die Studenten sehen auch:

62

Zwischen den Tabellen liegt ein Graubereich. „Hier spielt sich der größte Teil unserer

63

alltäglichen Kommunikation ab“, sagt Till, „irgendwo zwischen Überredung und Über-

64

zeugung.“ [...]

Anmerkungen zum Autor:

Andreas Sentker (* 1964) ist Wissenschaftsjournalist, seit 1995 bei der Wochenzeitung DIE ZEIT.

Dort leitet er seit 1998 das Ressort Wissen. Aus: Sentker, Andreas: ZEIT ONLINE, Rhetorik. Einfach überzeugen. In: Die Zeit Nr. 20/2016 (04. 05. 2016);

letzter Zugriff am 07.09.2020. Material 4 Ars est artem celare - Die Lüge als rhetorische Kunst betrachten (2014) Gert Ueding

1

[... D]ie Rhetorik hat es mit Meinungen zu tun, nicht mit Wissen, das ist schon in der

2

Definition enthalten, [...] in der Aristoteles hervorhob, dass nämlich von rhetorischem

3

Belang „nur solche Dinge [sind], welche sich allem Anschein nach auf zweierlei Weise

4

verhalten können“. Ohne dass er es nach Philosophenweise ausdrücklich hervorhebt,

5

vernehmen wir im Hintergrund Protagoras, der das nicht anders gesehen und kaum

6

anders formuliert hatte, dass sich nämlich die Rhetorik mit Themen beschäftige, über

7

die man mit gleichem Rechte nach beiden Seiten (also in einander entgegengesetztem

8

Sinne) disputieren könne. [...]

9

Dazu ist freilich eine Voraussetzung nötig, über die schon in der Antike viel diskutiert

10

wurde. Meinung und Gegenmeinung (um den Pluralismus der Meinungen modellhaft

11

zu vereinfachen) müssen sich nämlich in einem Verhältnis zueinander befinden, der

12

das Konkurrieren überhaupt fruchtbar macht und einen Fortschritt in der Lösung eines,

13

sagen wir juristischen oder politischen Problems bringt. Sie müssen sich, um es mit

14

einer uns geläufigen Metapher zu sagen, auf Augenhöhe begegnen, und das ist

15

oftmals nicht von vornherein gegeben. So befindet sich nicht nur der Redner im Nach-

16

teil, der eine sehr viel schwächere Meinung vertritt als sein Gegner, weil er z. B. die

17

herrschende Gesetzesauslegung gegen sich hat oder der im Publikum herrschenden

18

Meinung entgegentreten muss. Auch die Problemlösung selber gerät in Gefahr, nicht

19

zum optimalen Ergebnis zu finden. Protagoras, der darüber nachgedacht hatte, ver-

20

langte daher vom Redner eine eigene Kunstfertigkeit, nämlich „die schwächere Sache

21

zur stärkeren“ machen zu können. [...]

22

Dass in der Rhetorik-Geschichte bis heute das monologische Verständnis von Rede

23

als Gegenstand der Theorie und Unterweisung vorherrschen sollte, hat seine Gründe

24

auch in der politischen Geschichte Europas. Öffentliche Rede verwirklichte sich in der

25

Predigt, im Herrscherlob oder in der Kriegsrede, drei Gattungen, die keinen beraten-

26

den, sondern apodiktischen, auch propagandistischen Charakter haben: in ihnen

27

konnte jede Lüge unwidersprochen bleiben, sie produzierte nichts als sich selber. Das

28

Gespräch blieb dem lehrhaften, akademischen Dialog vorbehalten, der zwar für die

29

Tradierung des Konzepts und seiner Techniken sorgte, aber praktisch folgenlos blei-

30

ben musste.

31

Womit ich zum Abschluss noch auf ein historisch besonders radikales Exempel mono-

32

logischer Rhetorik-Theorie und -Praxis hinweisen möchte [...]. Ich meine die national-

33

sozialistische Rhetorik, lange vorbereitet durch Rhetoriker wie Carl Schmitt,

34

Ewald Geissler oder Maximilian Weller, die die Rhetorik total auf das Orator-Prinzip grün-

35

deten. „Das Endziel aber, dem der Redner über alle Widerstände hinweg zudrängt, ist:

36

dass die Hörer so werden, wie er sie haben will. So denken, so fühlen, so wollen, so

37

handeln.“ Derart werden „die Hörer der Stoff des Redners“, er selber zum „Kampf-

38

redner“. Das alles sind Maximen Geisslers. [...] Erfolgreichster Schüler solcher Lehren

39

war Adolf Hitler, in Mein Kampf kann man ihre Spuren zum Teil wörtlich nachlesen.

40

Ich zitiere ein Beispiel: „Die Macht aber, die die großen historischen Lawinen religiöser

41

und politischer Art ins Rollen brachte, war seit urewig nur die Zauberkraft des gespro-

42

chenen Worts.“ Vom Eingehen auf den Zuhörer, der Vertrautheit mit ihm, spricht auch

43

Hitler, doch ist kein Dialog damit gemeint. Die andere Meinung kennen bedeutet allein,

44

den Schlachtplan eines Gegners kennen, den es zu schlagen gilt, mit Hitlers Worten:

45

„Ich habe [...] gelernt, [...] dem Feinde die Waffe seiner Entgegnung gleich selber aus

46

der Hand zu schlagen.“ Die wenigen Belege mögen genügen, um die nationalsozialis-

47

tische Rhetorik als den Exzess einer auf dem Orator-Prinzip fußenden Rede-Theorie

48

zu decouvrieren. [...]

Anmerkungen zum Autor:

Gert Ueding (* 1942) ist ein deutscher Germanist und Literaturkritiker. Von 1988 bis zu seiner Pensionierung

2009 war er als Nachfolger von Walter Jens an der Universität Tübingen Inhaber des damals einzigen Lehrstuhls

für Rhetorik in Deutschland. Aus: Ueding, Gert „Ars est artem celare – Die Lüge als rhetorische Kunst betrachtet.“ In: Cahiers d’Études

Germaniques [En ligne], 67. (2014); letzter Zugriff am 12.11.2021. Material 5 Über demokratische Beredsamkeit oder: Politik muß für Wahrheiten Worte finden (1989) Walter Jens

1

Blood, toil, tears and sweat, Blut, Mühsal, Tränen und Schweiß: mehr habe er der Re-

2

gierung, dem Parlament und dem Volk nicht zu bieten, erklärte Winston Churchill am

3

Pfingstmontag, dem 13. Mai 1940, unmittelbar nach seiner Ernennung zum Premier-

4

minister im Unterhaus und stellte damit, formelprägend, jene beiden Hauptcharakteristika

5

eines demokratischen Politikers unter Beweis, deren Namen Wahrheitsliebe

6

und Prägnanz, Ehrlichkeit und sentenziöse Bannkraft sind. Während der Diktator in

7

Berlin seinem Volk in hochtrabender, klischeebestimmter Rede ein goldenes Zeitalter

8

versprach und noch in den finstersten Stunden die aufgehende Sonne beschwor,

9

sprach Churchill von Elend, Bitternis und Not ... und dies in einer Sentenz, deren

10

Struktur verrät, wie lange der Redner an ihr gearbeitet hatte: vier einsilbige Wörter, die

11

beiden Binnenbegriffe durch den Stabreim verbunden, toils and tears, die Außenglie-

12

der in einer scheinbar simplen, in Wahrheit von Raffinement und Kalkül bestimmten

13

Technik aufeinander bezogen. Blood and sweat, derart zusammengefügt, daß hinter

14

den Nomina das Verbum to sweat blood hindurchschien: Blut und Wasser schwitzen,

15

sich abrackern bis zur Erschöpfung. Pathos verbindet sich mit Prägnanz; die Formel

16

bringt die Wahrheit durch das Stakkato jener blitzartig erhellenden Zuordnungen auf

17

den Begriff, die Eleganz und Überzeugungskraft klassischer Parlamentsberedsamkeit

18

definiert.

19

Wahrheitsliebe, gepaart mit Spiritualität: So nimmt sich das Ideal jener demokratischen

20

Beredsamkeit aus, wie sie, mit der ihm eigenen pathetischen Kargheit, Winston

21

Churchill und, in ganz anderer Weise, Franklin Delano Roosevelt praktizierten –

22

Roosevelt, der am Tag der Invasion, statt der Diktatoren eigenen martialischen Rheto-

23

rik, ein Gebet sprach, in dessen Zentrum die Überlegung stand, mit welchen Opfern

24

der bevorstehende Kampf gegen das Deutschland Hitlers verknüpft sei. Viele, so

25

Roosevelt, würden nicht mehr nach Hause zurückkehren, am Ende des Krieges – Gott

26

möge ihnen gnädig sein. Mochte der eine, Churchill, das Parlament zu (übrigens ge-

27

nau und kühl vorausberechneten) Ovationen hinreißen und der andere, Roosevelt, im

28

You-and-I-Plauderstil der Kaminansprachen den Mann auf der Straße zu überzeugen

29

suchen: Beide, so fremd sie einander am Ende gegenüberstanden, hatten eins ge-

30

meinsam – die Überzeugung, daß die drei Worte Demokratie, Wahrhaftigkeit und Re-

31

dekunst zusammengehörten.

32

Während Diktatoren die Wahrheit schminken und Beredsamkeit durch eine Agitation

33

ersetzen, die, statt Argumente vorzutragen, auf die Macht, die Pistole, die Garrotte

34

verweist, zeigt demokratische Beredsamkeit die Ambivalenz der Probleme, verdeut-

35

licht das Dunkel, das neben dem Licht ist, und verweist auf die Kosten der Siege: Viele

36

werden sterben, und in unzähligen Familien wird geweint werden, am Tag, da die

37

Kirchenglocken zum Siegesfest läuten. [...]

38

Die Wahrheit also – und zwar ungeschminkt – zu benennen, ist erste Pflicht der parla-

39

mentarischen Redner. Die zweite Aufgabe aber heißt: Für die Wahrheit Worte zu fin-

40

den, klare Benennungen, präzise, aber gleichwohl phantasiebestimmte Formeln, indi-

41

viduelle Antworten, eigenständige Sentenzen, witzige Allegorien, geistreiche Aphoris-

42

men, Maximen, Lyrismen, Sentenzen ... was immer: wenn nur endlich Schluß mit je-

43

nem basic German ist, dem lumpigen Verschnitt, der dazu herhalten muß, die Provo-

44

kationen von seiten der Außenwelt zu nivellieren.

Anmerkungen zum Autor:

Walter Jens (1923–2013) war Professor für klassische Philologie und Allgemeine Rhetorik an der Universität

Tübingen und dort Inhaber des ersten Lehrstuhls für Rhetorik, der in Deutschland seit 1829 eingerichtet wurde. Aus: Jens, Walter: Über demokratische Beredsamkeit oder: Politik muß für Wahrheiten Worte finden.

In: Die aufgeklärte Republik. Eine kritische Bilanz. Hg. im Auftrag der Theodor-Heuss-Stiftung von

Hildegard Hamm-Brücher und Norbert Schreiber. München: Bertelsmann Verlag 1989, S. 123–127.

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Überschrift

- Das Phänomen der Rhetorik – Manipulatives Mittel oder faire Überzeugungskunst?

Einleitung

- Die Sprache gilt als wichtigstes Mittel unserer kommunikativen Verständigung. Sie wird ausschließlich im Miteinander erlernt und weitergegeben und hat einen großen Einfluss auf unsere sozialen Beziehungen. Sowohl mit unserem Sprechen als auch Nichtssagen sind wir in der Lage, Macht auszuüben. Welche enorme Macht unsere Sprache hat, wird häufig anhand des Mittels der Rhetorik beispielhaft dargestellt.

- In Feldern der praktischen Rhetorik (z. B. innerhalb von Redeanalysen) wird jedoch häufig von der Rhetorik als manipulatives Mittel gesprochen. Redner, u. a. auch im politischen Kontext, machen nicht selten unbewusst oder bewusst von sprachlichen Tricks und Halbwahrheiten Gebrauch, um ihre Zuhörer unter Druck zu setzen. Inwiefern Rhetorik jedoch als Manipulation gilt, soll in dem folgenden Kommentar näher erörtert werden.

Hauptteil

Die Grundaussagen der Materialien zum Phänomen der politischen Rhetorik

- Rhetorik wird als Kunstform, Redekunst bzw. „Kunst der Überzeugung“ (Z. 5, M3) betitelt; das Argument als wichtigstes „rhetorisches Mittel“ (Z. 6, M3) (M1, M3, M4)

- Die Wurzeln der Rhetorik reichen bis in die Antike, in der ein gekonnter Umgang mit Argumenten im Kontext von Gerichtsprozessen bereits ein wichtiges Mittel darstellte, das auch auf politischer Ebene schnell für Interesse sorgte; Entstehung von Lehrbüchern als sogenannte „Rhetoriken“ (M3)

- Das Prinzip der „Wahrheitsneutralität“; rhetorisch wahrscheinlich gemachte Wahrheiten (M3)

- Rhetorik heute als wichtiges Mittel im gesamten kommunikativen Gesellschaftsdiskurs, z. B. auch in den Medien (M3)

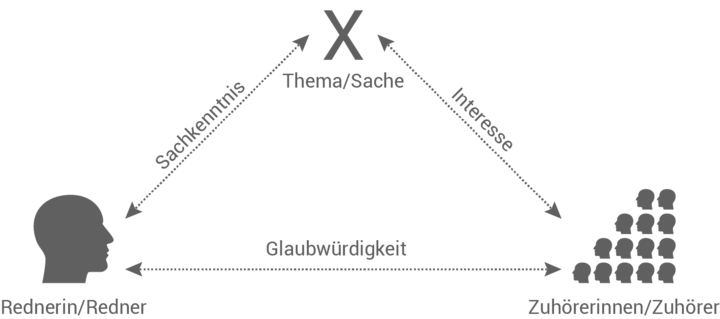

- Das Phänomen der Rhetorik als Modell und Zusammenspiel zwischen Redner, Zuhörer und Thema (M1, M3)

- Die drei Säulen der Rhetorik nach Aristoteles als Schlüsselelemente einer überzeugenden und damit gelingenden Rhetorik im politischen Kontext, bestehend aus Logos (Logik), Pathos (Emotion) und Ethos (Glaubwürdigkeit) (M3)

- Den Dualismus der Rhetorik zwischen Überredungskunst, Argumentation, aber auch Missbrauch für bspw. politische Zwecke erkannte bereits Platon. Rhetorik kann ebenso bewusst als ein Mittel politischer Hetze eingesetzt werden und erfüllt damit nicht mehr seine ursprüngliche Funktion. Zusätzlich wird am Wahrheitsgehalt und der Glaubwürdigkeit der Rhetorik gezweifelt (z. B. Otto von Bismarck und Goethe distanzierten sich bewusst von der Rhetorik). (M 3, M4, M5)

- Asymmetrisches Kommunikationsverhältnis zwischen Redner und Gegner in der Antike, d.h. der Redner ist seinem Gegner unterlegen; Unterscheidung zwischen monologischer (z. B. in Form einer Rede vor einem Publikum) und dialogischer Formatierung (in Form eines Gesprächs oder einer Verhandlung) der Rhetorik innerhalb der Rhetoriktheorie (M4)

Was spricht dafür, die Rhetorik als ein Mittel zur Manipulation zu bezeichnen?

- Rhetorik ist zunächst eine sprachliche Technik und zeichnet sich durch eine grundsätzliche Inhaltsneutralität aus. Das bedeutet, dass die Rhetorik als sprachliches Mittel, je nach Redner und Situation unterschiedlich eingesetzt und von Zuhörern auch unterschiedlich aufgefasst werden kann. (M 2, M3, M4, M5)

- Gebrauch von Rhetorik wird im historischen Kontext des Nationalsozialismus als ein Missbrauch gesehen z. B., zum Zweck der eigenen politischen Propaganda. Mit der rhetorischen Technik wurde das Schlechte durchgesetzt; auf die Meinungen, Denk- und Verhaltensweisen der Bevölkerung wurde bewusst negativ Einfluss genommen; man brachte die Menschen in Gefahr (M3, M4, M5)

- Der grundsätzlich unglaubwürdige und trügerische Charakter der Rhetorik: Sie wird zur Etablierung der eigenen Vorteile und zur Durchsetzung eigener Meinungen eingesetzt. Ebenfalls können Inhalte durch den Einsatz rhetorischer Mittel beschönigt oder verschleiert werden. Auch noch heute werden rhetorische Techniken z. B in Parlamentsreden verwendet. (M3, M4, M5)

- Parlamentsreden: Es handelt sich häufig um zugespitzte Reden, um die Zuhörer von der eigenen Partei zu überzeugen, statt um konstruktive und ehrliche politische Diskurse. Zuhörer z. B. vor den Fernsehern übernehmen Sichtweisen und Meinungen bspw. aufgrund geringer Bildung nicht selten ungefiltert und unreflektiert. Das liegt u. a. auch an der enormen Autorität und Eloquenz, die mit einer guten Rhetorik einhergeht.

- Grundlegend sind manipulative Absichten durch Rhetorik aufgrund des stets asymmetrischen Kommunikationsverhältnisses zwischen Redner und Gegenredner immer möglich. Der Gegenredner verfügt über ein Wissensdefizit und ist dem Redner sowohl qualitativ als auch quantitativ unterlegen. Dieses asymmetrische Kommunikationsverhältnis kann manipulativ ausgenutzt werden. (M2, M4)

- Rhetorik als Mittel politischer Hetze: möglicher Vertrauensverlust gegenüber der Demokratie; Verlust individueller Meinungen (M1, M2, M3, M4, M5)

- Manipulation im Internet: Werbung, aber auch Influencer-Marketing auf den sozialen Plattformen hat in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erfahren. Insbesondere in der jüngeren Generationen hat diese Form von Werbung Erfolg, weil sie zu den Influencern ein großes Vertrauen aufbauen.

Was spricht dagegen, die Rhetorik als ein Mittel zur Manipulation zu bezeichnen?

- Die Rhetorik ist aufgrund ihres Ursprungs in politischen, demokratischen Diskursen im antiken Griechenland nicht primär als ein Medium zur Manipulation, sondern als ein Medium des Austausches, der Verhandlung sowie der allgemeinen Kommunikation in Gerichtsprozessen zu verstehen. (M 2, M4)

- Die Inhaltsneutralität ermöglicht ebenfalls, dass die Entscheidungsfreiheit, was geglaubt wird und welche Argumente für plausibel gehalten werden, beim Publikum selbst liegt. Rhetorik wird grundsätzlich als eine sprachliche Technik verstanden und ist damit wertneutral. Es ist nicht im Vorhinein festgelegt, dass sie ausschließlich zum Schlechten eingesetzt wird. Es war immer der Anspruch, sittlich und moralisch zu reden und Wahrheiten zu vermitteln. (M 2, M3, M4) Bereits im historischen Kontext gilt die Rhetorik nicht zwingend als manipulatives Mittel, sondern als Medium des fairen Austauschs und der Legitimation von Wahrheit und Glaubwürdigkeit. (M 2, M3, M4, M5)

- Die herausragende Bedeutung der Rhetorik in der politischen Rede z. B. in den USA (TV-Debatten). (M3, M5) Die Rhetorik als Überzeugungsmittel innerhalb von Gesprächen und Diskussionen (M 2, M3, M4, M5) Die Rhetorik als kreativer Akt: Schon immer wurde sie als Kunst der Rede und des Sprechens bezeichnet und als diese bewundert.

- Die Rhetorik ist ein natürliches Mittel und Bestandteil jeder Rede und Kommunikation. Jede Form von Kommunikation und Sprache ist eine Form des Mitteilens, da bleibt eine persuasive Wirkung oftmals gar nichts aus. Rhetorik erhöht die Authentizität des Redners sowie das Interesse und die Aufmerksamkeit beim Zuhörer und kann somit einen durchaus positiven Effekt haben. Häufige Verwendung von z. B. Anaphern, rhetorischen Fragen oder Alliterationen bewirken eine bessere Merkbarkeit und erhöhen die Aufmerksamkeit beim Zuhörer.

- Zuhörer können von dem Gesagten zu einer bestimmten Handlung bewegt werden. Sie werden positiv beeinflusst und zu Veränderungen wie bspw. wohltätigen Handlungen mobilisiert.

- Rhetorik erfüllt wichtige Funktionen, ob im Alltag, in der Schule oder im Bewerbungsgespräch. Sie hilft uns dabei, unser Selbstbewusstsein, unsere Kompetenz und sprachliche Flexibilität zu stärken sowie dabei, uns unserem Gegenüber adäquat mitteilen zu können.

- Rhetorische Strategien bilden einen interessanten Forschungsgegenstand z. B. innerhalb der Pragmatik und helfen bei der Auswertung von Transkripten und der Erklärung sprachlicher Phänomene in der Kommunikation.

Fazit

- Rhetorik kann von einzelnen Rednern vor einem Publikum ebenso wie in dialogischer Form sehr wohl als manipulatives Mittel eingesetzt werden, um Zuhörer von sich zu überzeugen. Wenn diese Überzeugung jedoch allein dazu führt, den eigenen Vorteil als Redner zu stärken und eine eventuelle Gefahr für den Zuhörer darstellt, handelt man unehrlich und wirkt unempathisch, überzeugt sein Gegenüber jedoch schneller von seinen (Schein-)argumenten. Darüber ist man sich bspw. auch in der Kognitionspsychologie einig. Die eigentliche Kunst der Rhetorik liegt deshalb darin, standfeste und faire Argumente zu liefern sowie seine Zuhörer dauerhaft von eigenen Ideen, die für sie selbst und die gesamte Welt einen positiven Einfluss haben, zu überzeugen.

- Im Internet stößt man schnell auf diverse Kommunikationsstrategien, um seine Rhetorik zu verbessern. Doch wie authentisch ist unsere Kommunikation überhaupt noch, wenn wir nichts mehr dem Zufall überlassen und die Antwort unseres Gegenübers beim Stellen unserer Frage bereits wissen? Außerdem ist diese geplante Form von Kommunikation innerhalb unserer heutigen schnelllebigen Form von Kommunikation nur sehr schwer möglich. Die eigene Reflexionsfähigkeit hilft uns jedoch dabei, Halbwahrheiten und manipulative Tricks in Werbungen, politischen Reden oder im alltäglichen Sprachgebrauch aufzudecken.