Teil B

Wähle eine der nachstehenden Aufgaben aus und bearbeite diese.

Wildschweine sind Allesfresser. Sie durchwühlen den Boden nach fressbaren Wurzeln, Würmern, Mäusen und Pilzen. Sie fressen Blätter, Triebe und Früchte zahlreicher Pflanzen, Aas und Abfälle. Wildschweine besitzen ein mittelbraunes, dichtes, borstiges Fell. In freier Natur kann gelegentlich eine auffällige Fellfärbung auftreten. Die Wildschweine zeigen dabei im Fell dunkle Flecken auf hellem Untergrund. Die Fleckung wird rezessiv vererbt.

Material 2: Besonderheiten in der Fellfärbung Weltweit sind Wildschweinpopulationen seit einigen Jahren durch die Afrikanische Schweinepest (ASP) gefährdet. ASP ist eine für Wild- und Hausschweine meist tödlich endende Infektion mit dem ASF-Virus African swine fever virus.

Die Übertragung des Virus erfolgt entweder durch Körperkontakt untereinander oder durch unsachgemäß entsorgte kontaminierte Lebensmittel und Wildfütterungen.

Die Inkubationszeit für das ASF-Virus liegt in der Regel bei vier Tagen. Nach der Infektion entwickeln die Tiere Symptome wie Fieber, Bewegungsstörungen und Blutungsneigung. Außerdem zeigen betroffene Tiere verringerte Fluchtbereitschaft und Desorientiertheit.

Das Immunsystem der Wildschweine reagiert zwar mit einer Immunantwort, aber die gebildeten Antikörper können das Virus nicht neutralisieren.

Material 3: ASP bei Wildschweinen

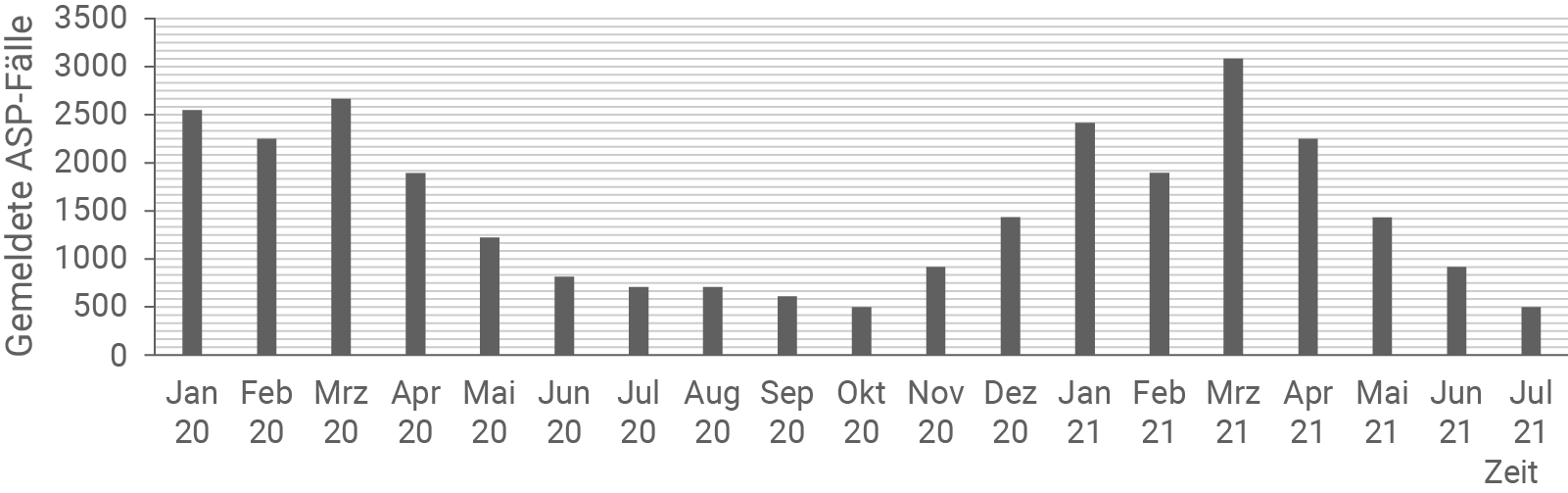

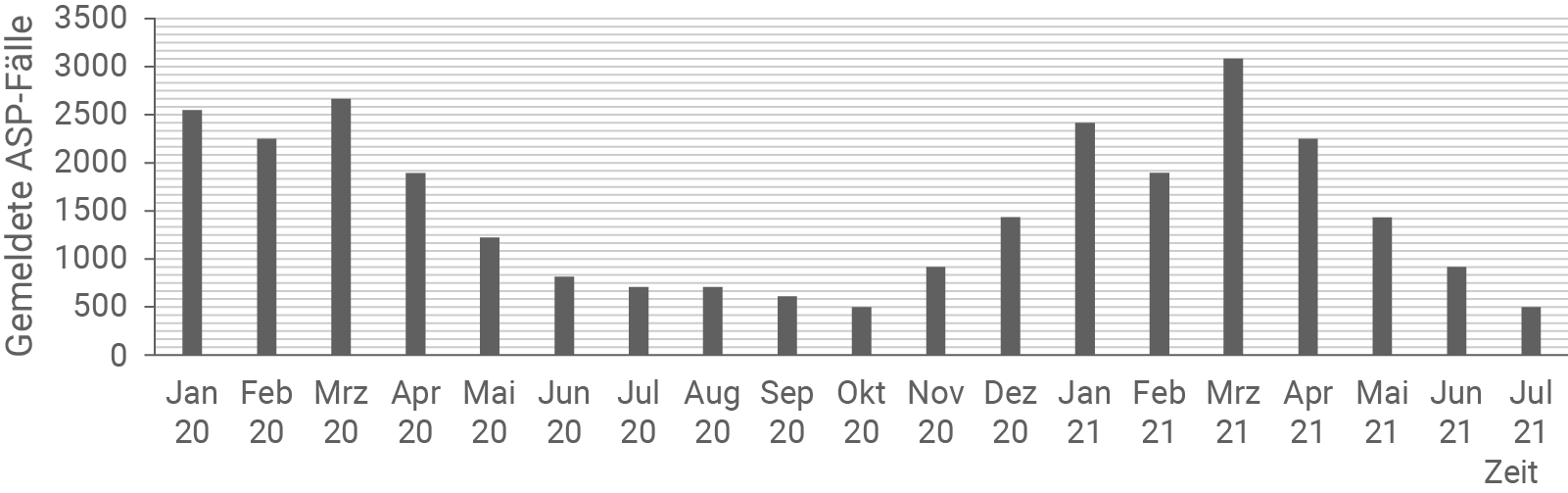

Material 4: Gemeldete ASP-Fälle bei Wildschweinen in der EU, verändert nach: https://ajv.ch/scms/upload///Weiterbildung/ASP_Jagdaufseher_ Weiterbildung _210828.pdf; abgerufen am 17.03.2023, 12:24 Uhr. Die Kadaver verendeter Wildschweine stellen ein großes Problem bei der Verbreitung von ASP dar, weil das ASF-Virus lange aktiv bleibt. Deshalb müssen in Sachsen von Wildschweinkadavern Blutproben entnommen und mittels PCR auf das Virus geprüft werden.

Material 5: ASF-Virus

Um zu untersuchen, ob sie mit diesen Chloroplasten Fotosynthese durchführen kann oder diese als Nahrungsgrundlage in Hungerphasen verdaut, wurden Experimente durchgeführt. Die Würfelqualle C. fleckeri besitzt mit Nesselzellen besetzte Tentakel, die dem Beutefang dienen. Der Kontakt mit ihr endet häufig tödlich. In extremen Fällen kann die Toxinwirkung beim Menschen innerhalb von 5-10 Minuten zum Herzstillstand führen. Starke Schmerzen und Muskellähmungen treten jedoch immer auf. Zurückzuführen sind die Symptome auf die Wirkung zweier Toxine aus der Gruppe der Cytolysine. Sie führen zur Bildung von Poren in Zellmembranen. Bei roten Blutzellen führt das Eindringen von lonen zu deren späterem Platzen.

Außerdem nimmt die Kalium-Ionen-Konzentration im Blut stark zu und führt somit zur Inaktivierung einiger spannungsgesteuerter Natrium-Ionen-Kanäle.

Material 6: Giftwirkung von C. fleckeri

Material 7: Fotosyntheseaktivität von E. timida während einer Hungerphase

Aufgabe B1

Wildschweine Sus scrofa sind sehr anpassungsfähige Säugetiere, die sich in den letzten Jahrzehnten stark vermehrt haben. Sie leben in Kleingruppen, sogenannten Rotten, miteinander. Diese bestehen aus Bachen und ihrem Nachwuchs. Nur zur Paarung suchen Keiler mehrere Rotten auf. Die Paarungszeit dauert von November bis Januar. Etwa vier Monate später werden die Jungtiere, Frischlinge genannt, geboren.Wildschweine sind Allesfresser. Sie durchwühlen den Boden nach fressbaren Wurzeln, Würmern, Mäusen und Pilzen. Sie fressen Blätter, Triebe und Früchte zahlreicher Pflanzen, Aas und Abfälle. Wildschweine besitzen ein mittelbraunes, dichtes, borstiges Fell. In freier Natur kann gelegentlich eine auffällige Fellfärbung auftreten. Die Wildschweine zeigen dabei im Fell dunkle Flecken auf hellem Untergrund. Die Fleckung wird rezessiv vererbt.

Material 2: Besonderheiten in der Fellfärbung Weltweit sind Wildschweinpopulationen seit einigen Jahren durch die Afrikanische Schweinepest (ASP) gefährdet. ASP ist eine für Wild- und Hausschweine meist tödlich endende Infektion mit dem ASF-Virus African swine fever virus.

Die Übertragung des Virus erfolgt entweder durch Körperkontakt untereinander oder durch unsachgemäß entsorgte kontaminierte Lebensmittel und Wildfütterungen.

Die Inkubationszeit für das ASF-Virus liegt in der Regel bei vier Tagen. Nach der Infektion entwickeln die Tiere Symptome wie Fieber, Bewegungsstörungen und Blutungsneigung. Außerdem zeigen betroffene Tiere verringerte Fluchtbereitschaft und Desorientiertheit.

Das Immunsystem der Wildschweine reagiert zwar mit einer Immunantwort, aber die gebildeten Antikörper können das Virus nicht neutralisieren.

Material 3: ASP bei Wildschweinen

Material 4: Gemeldete ASP-Fälle bei Wildschweinen in der EU, verändert nach: https://ajv.ch/scms/upload///Weiterbildung/ASP_Jagdaufseher_ Weiterbildung _210828.pdf; abgerufen am 17.03.2023, 12:24 Uhr. Die Kadaver verendeter Wildschweine stellen ein großes Problem bei der Verbreitung von ASP dar, weil das ASF-Virus lange aktiv bleibt. Deshalb müssen in Sachsen von Wildschweinkadavern Blutproben entnommen und mittels PCR auf das Virus geprüft werden.

Material 5: ASF-Virus

1

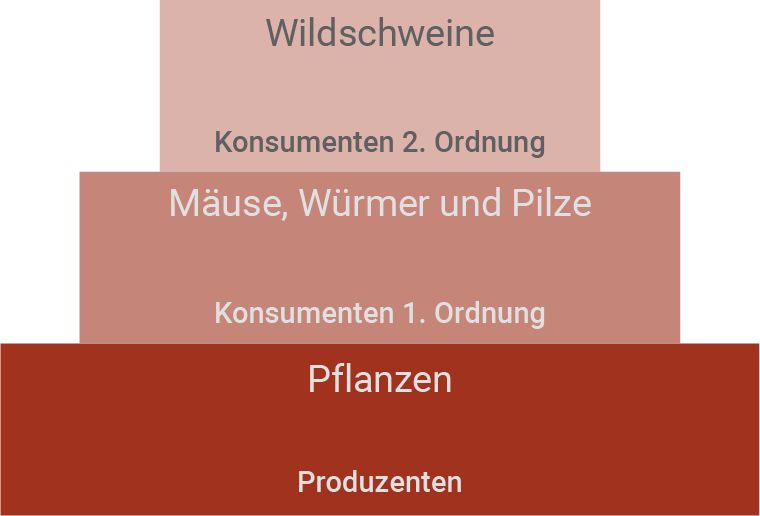

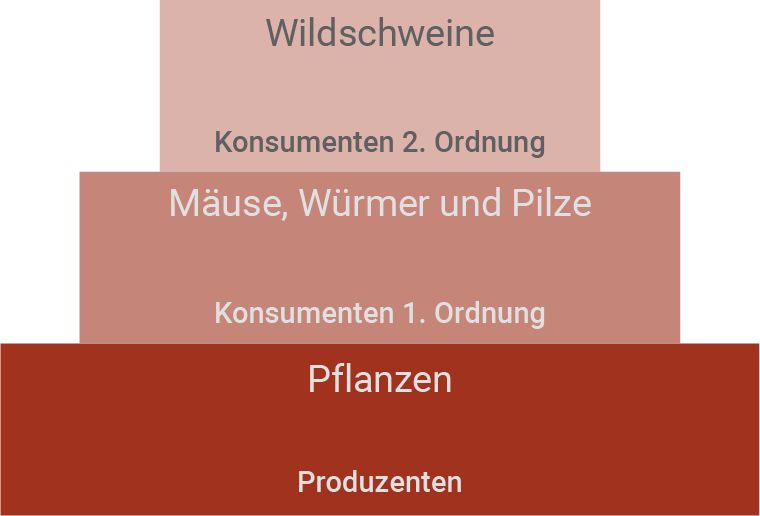

Erstelle unter Verwendung des Einführungstextes eine Nahrungspyramide mit drei Stufen.

Ordne die entsprechenden Trophie-Ebenen zu.

Ordne die entsprechenden Trophie-Ebenen zu.

Erreichbare BE-Anzahl: 03

2

Erkläre anhand eines Kreuzungsschemas die auftretende Fleckung im Fell der Wildschweine bei Kreuzung normal gefärbter Wildschweine.

Erreichbare BE-Anzahl: 05

3

Werte das Diagramm in Material 4 aus.

Erreichbare BE-Anzahl: 06

4

Stelle die Immunreaktion in Wildschweinen nach der Infektion mit dem ASF-Virus in einem Fließschema dar.

Erreichbare BE-Anzahl: 07

5

Begründe die Notwendigkeit, Wildschweine mit Verhaltensauffälligkeiten jagdlich aus den Rotten zu entnehmen.

Erreichbare BE-Anzahl: 02

6

Beschreibe das in Material 5 benannte Verfahren der PCR.

Erreichbare BE-Anzahl: 04

7

Erläutere die schnelle Ausbreitung von ASP anhand von drei Sachverhalten.

Erreichbare BE-Anzahl: 03

Aufgabe B2

Aquatische Ökosysteme sind besonders artenreich. Einige Meereslebewesen, wie z. B. die zu den Würfelquallen gehörende Seewespe Chironex fleckeri, sind extrem giftig. Andere wie die Nacktschnecke Elysia timida sind Nahrungsspezialisten. Sie ernährt sich von der fotosynthetisch aktiven Schirmalge Acetabularia acetabulum. Diese Algen werden nicht komplett verdaut. Die Chloroplasten der Algenzellen werden in oberen Hautschichten der Schnecke eingelagert. Dadurch ist E. timida grün gefärbt und kann bis zu sechs Monate ohne Futter überleben.Um zu untersuchen, ob sie mit diesen Chloroplasten Fotosynthese durchführen kann oder diese als Nahrungsgrundlage in Hungerphasen verdaut, wurden Experimente durchgeführt. Die Würfelqualle C. fleckeri besitzt mit Nesselzellen besetzte Tentakel, die dem Beutefang dienen. Der Kontakt mit ihr endet häufig tödlich. In extremen Fällen kann die Toxinwirkung beim Menschen innerhalb von 5-10 Minuten zum Herzstillstand führen. Starke Schmerzen und Muskellähmungen treten jedoch immer auf. Zurückzuführen sind die Symptome auf die Wirkung zweier Toxine aus der Gruppe der Cytolysine. Sie führen zur Bildung von Poren in Zellmembranen. Bei roten Blutzellen führt das Eindringen von lonen zu deren späterem Platzen.

Außerdem nimmt die Kalium-Ionen-Konzentration im Blut stark zu und führt somit zur Inaktivierung einiger spannungsgesteuerter Natrium-Ionen-Kanäle.

Material 6: Giftwirkung von C. fleckeri

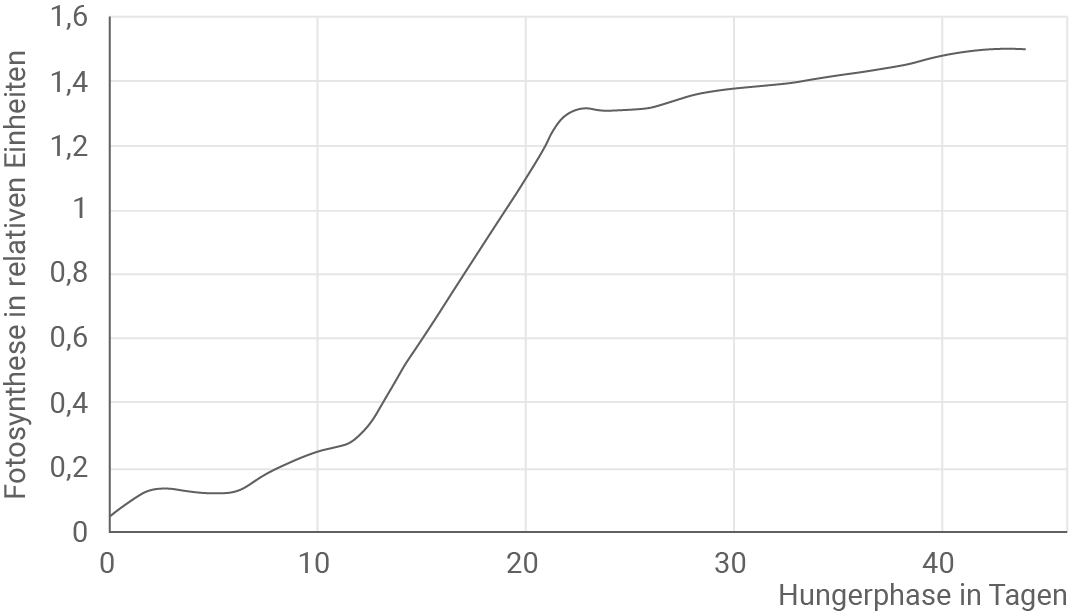

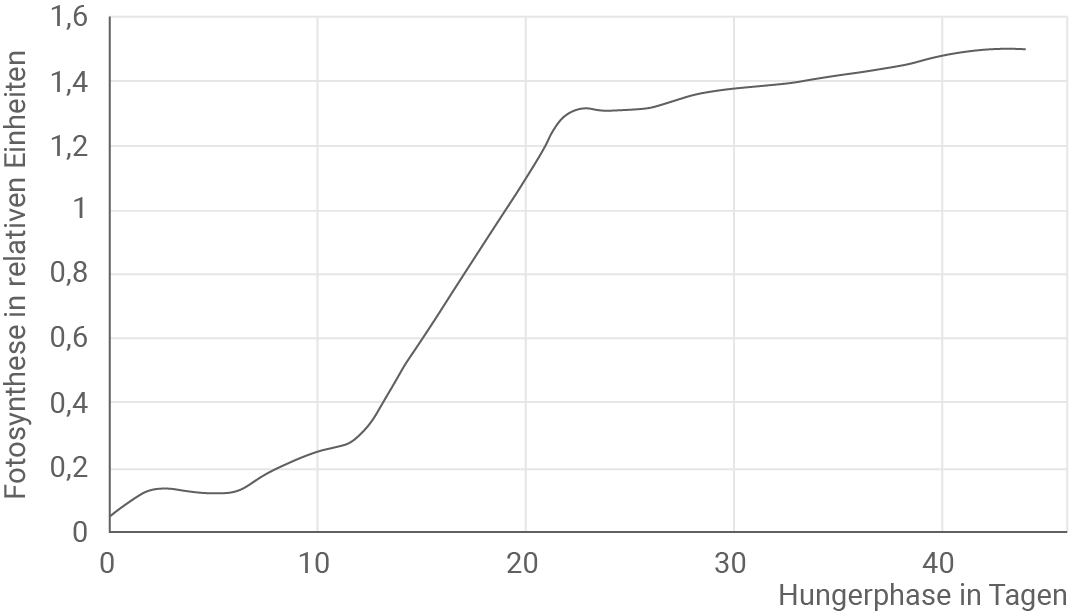

Material 7: Fotosyntheseaktivität von E. timida während einer Hungerphase

1

Fertige auf unliniertem Papier eine beschriftete schematische Zeichnung vom Bau einer Biomembran nach dem Flüssig-Mosaik-Modell an.

Erreichbare BE-Anzahl: 04

2

Begründe mit Hilfe von Material 6 das Platzen der roten Blutzellen nach Einwirkung von Cytolysinen.

Erreichbare BE-Anzahl: 03

3

Erkläre den typischen Verlauf eines Aktionspotenzials an der Membran von Neuronen.

Leite mit Hilfe von Material 6 eine mögliche Folge der Giftwirkung durch C. fleckeri ab

Leite mit Hilfe von Material 6 eine mögliche Folge der Giftwirkung durch C. fleckeri ab

Erreichbare BE-Anzahl: 07

4

Stelle die lichtabhängige Reaktion der Fotosynthese in Form eines Fließschemas dar.

Erreichbare BE-Anzahl: 05

5

Werte Material 7 bezogen auf die Bedeutung der Chloroplasten in E. timida aus.

Erreichbare BE-Anzahl: 05

6

Vergleiche die beiden Ernährungsweisen bei E. timida anhand von drei Kriterien.

Erreichbare BE-Anzahl: 03

7

Erläutere die Einlagerung von Chloroplasten in die oberen Hautschichten von E. timida aus Sicht der Synthetischen Evolutionstheorie.

Erreichbare BE-Anzahl: 03

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Lösung B1

1

Nahrungspyramide mit drei Stufen:

2

Kreuzungsschema der Fellfärbung:

Die dunkle Fellfärbung ist dominant (A), die helle Fellfärbung rezessiv (a). Bei Kreuzung von heterozygot dunkel gefärbten Wildschweinen (Aa) ergibt sich:

Die auffällige Fleckung im Fell der Wildschweine wird rezessiv vererbt. Bei der Kreuzung zweier heterozygoter Tiere (Aa x Aa) treten in der Nachkommenschaft 25 % fleckige Tiere (aa) und 75 % normal gefärbte Tiere auf, wobei die Hälfte der normal gefärbten Tiere Träger des rezessiven Fleckungs-Allels sind.

| A | a | |

|---|---|---|

| A | AA (normal) | Aa (normal) |

| a | Aa (normal) | aa (Fleckung) |

3

Auswertung von Material 4:

In dem Diagramm ist die Anzahl der gemeldeten ASP-Fälle gegen die Daten in Monaten aufgetragen. Es lässt sich erkennen, dass die Zahl der Fälle je nach Saison variiert. Im Frühjahr, zwischen Januar und April ist sie am höchsten. Der Hochpunkt mit etwa 3000 Fällen wurde dabei im März 2021 erreicht. In den Sommer- und Herbstmonaten sind die Fallzahlen deutlich geringer. Es ist außerdem zu erkennen, dass im Jahr 2021 tendenziell etwas mehr Tiere infiziert waren als im Vorjahr. Vermutlich findet die Infektion der Tiere hauptsächlich in der Zeit während und nach der Paarung statt, wenn die Tiere viel Kontakt miteinander haben.

In dem Diagramm ist die Anzahl der gemeldeten ASP-Fälle gegen die Daten in Monaten aufgetragen. Es lässt sich erkennen, dass die Zahl der Fälle je nach Saison variiert. Im Frühjahr, zwischen Januar und April ist sie am höchsten. Der Hochpunkt mit etwa 3000 Fällen wurde dabei im März 2021 erreicht. In den Sommer- und Herbstmonaten sind die Fallzahlen deutlich geringer. Es ist außerdem zu erkennen, dass im Jahr 2021 tendenziell etwas mehr Tiere infiziert waren als im Vorjahr. Vermutlich findet die Infektion der Tiere hauptsächlich in der Zeit während und nach der Paarung statt, wenn die Tiere viel Kontakt miteinander haben.

4

Immunreaktion nach ASP-Infektion:

Infektion der Tiere mit ASF-Viren  Phagocytose der Viren durch Makrophagen

Phagocytose der Viren durch Makrophagen  Präsentation von Antigenen an der Oberfläche das Makrophagen

Präsentation von Antigenen an der Oberfläche das Makrophagen  Aktivierung von T-Helferzellen

Aktivierung von T-Helferzellen  Aufnahme des Virus durch B-Zellen und Präsentation von Antigenen an der Oberfläche von B-Zellen

Aufnahme des Virus durch B-Zellen und Präsentation von Antigenen an der Oberfläche von B-Zellen  Aktivierung der B-Zelle durch T-Helferzelle

Aktivierung der B-Zelle durch T-Helferzelle  Produktion von Antikörpern durch B-Zellen

Produktion von Antikörpern durch B-Zellen  Keine oder nicht funktionelle Bildung eines Antigen-Antikörper-Komplex

Keine oder nicht funktionelle Bildung eines Antigen-Antikörper-Komplex  Keine Neutralisation des Virus.

Keine Neutralisation des Virus.

5

Notwendigkeit des jagdlichen Entnehmens von Wildschweinen:

Gerade kurz nach der Paarungszeit, im Frühjahr, steigt die Anzahl der ASP-Fälle durch den erhöhten Kontakt der Wildschweine miteinander stark an. Durch die gezielte Jagd können infizierte Tiere aus den Rotten entnommen werden, wodurch die Übertragung des Virus eingedämmt, und die Ausbreitung kontrolliert wird.

Gerade kurz nach der Paarungszeit, im Frühjahr, steigt die Anzahl der ASP-Fälle durch den erhöhten Kontakt der Wildschweine miteinander stark an. Durch die gezielte Jagd können infizierte Tiere aus den Rotten entnommen werden, wodurch die Übertragung des Virus eingedämmt, und die Ausbreitung kontrolliert wird.

6

Beschreibung des PCR-Verfahrens:

- Denaturierung: Die Doppelhelix wird bei einer Temperatur von ca. 95 °C in ihre beiden Einzelstränge aufgespalten. Das liegt daran, dass bei dieser Temperatur die Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Basenpaaren aufgelöst werden.

- Hybridisierung: Hier werden bei 55 bis 60 °C Primer komplementär an die zu vervielfältigenden Abschnitte angelagert.

- Polymerisation: Die sogenannte Taq-Polymerase synthetisiert bei 72 °C ausgehend von dem 3'-Ende des DNA-Primers einen zum Matrizenstrang komplementären DNA-Strang.

- Dieser Zyklus wird so oft wiederholt, bis die gewünschte Menge des zu replizierenden DNA-Abschnittes entstanden ist. In der Regel umfasst dies etwa 20 bis 40 Zyklen.

7

Schnelle Ausbreitung von ASP:

- Hohe Mobilität der Wildschweine:

Wildschweine bewegen sich über große Flächen und durchqueren verschiedene Lebensräume. Dadurch wird das Virus in verschiedenen Regionen verbreitet. - Lange Infektiosität des Virus:

Das ASP-Virus bleibt in Kadavern und kontaminierten Lebensmitteln infektiös. Wildschweine sind Allesfresser, und können dadurch schnell in Kontakt mit infiziertem Material kommen. - Fehlende Immunität der Wildschweine:

Wildschweine entwickeln keine effektive Immunantwort gegen das Virus, sodass infizierte Tiere erkranken und das Virus weiterverbreiten. - Kontakt zu infizierten Tieren:

Infizierte Tiere sind desorientiert, und zeigen weniger Fluchtverhalten. Daher ist der Kontakt zu anderen Tieren vermutlich erhöht.

Lösung B2

1

Schematische Zeichnung der Biomembran nach dem Flüssig-Mosaik-Modell:

2

Begründung der Wirkung von Cytolysinen auf rote Blutkörperchen:

Cytolysine erzeugen Poren in der Zellmembran der roten Blutkörperchen. Zwischen Zellinneren und dem Außenraum sind Ionen unterschiedlich verteilt, was einen osmotischen Druck erzeugt. Befinden sich nun durch Gifteinwirkung Poren in der Zellmembran der roten Blutzellen, strömt unkontrolliert Wasser in die Zelle ein, um den osmotischen Druck auszugleichen. Die Zelle kann dieser mechanischen Belastung nicht standhalten und platzt.

3

Typischer Verlauf eines Aktionspotenzials an der Membran von Neuronen:

Die Änderung der Permeabilität der Neuronenmembran für Natrium- und Kaliumionen ist dafür verantwortlich, dass Aktionspotenziale entstehen können. Im Zustand des Ruhepotenzials ist die Kaliumionenkonzentration im Zellinneren höher als im extrazellulären Raum. Bei Natriumionen ist es umgekehrt. Ihre Konzentration ist intrazellulär niedriger als extrazellulär. Diese Ionenverteilung sorgt für eine Potenzialdifferenz zwischen Außen- und Innenseite.

- Depolarisation: Bei Reizung einer Nervenzelle öffnen sich anfangs wenige Natriumionenkanäle. Durch den Einstrom der Natriumionen ins Zellinnere wird die Spannung im Zellinneren von -70 mV auf -50 mV angehoben. Das Überschreiten dieses Schwellenwertes löst die Öffnung weiterer Natriumionenkanäle, und damit das Aktionspotenzial aus. Der starke Einstrom der Natriumionen führt zu einer Depolarisation des Membranpotenzials auf +30 mV.

- Repolarisation: Die spannungsabhängigen Natriumionenkanäle schließen, es strömen also keine weiteren Natriumionen ins Zellinnere. Etwas zeitversetzt öffnen Kaliumionenkanäle, durch die Kaliumionen aus der Zelle herausströmen. Es kann so eine erneute Ladungsumkehr (die Repolarisation) erzielt werden. Die Membranaußenseite ist nun wieder positiv, und die Membraninnenseite negativ geladen.

- Hyperpolarisation: Da die Kaliumionenkanäle nicht sofort schließen, wenn das Ruhepotenzial erreicht ist, strömen noch weitere Kaliumionen aus der Zelle aus, sodass ein Membranpotenzial von ca. - 90 mV erreicht wird. Die Kaliumionenkanäle schließen, und das Ruhepotenzial wird wieder eingestellt. Dies geschieht durch die Natrium-Kalium-Pumpe, die unter ATP-Verbrauch drei Natriumionen aus der Zelle heraus, und zwei Kaliumionen in die Zelle hinein pumpt.

4

Fließschema der lichtabhängigen Reaktion der Fotosynthese:

Lichtabsorption durch Chlorophyllmoleküle in den Fotosystemen I und II  Anregung der Elektronen und Abgabe an einen Elektronenakzeptor (Oxidation von Chlorophyll)

Anregung der Elektronen und Abgabe an einen Elektronenakzeptor (Oxidation von Chlorophyll)  Ausgleich der positiven Ladung der Chlorophyllmoleküle durch Fotolyse von Wasser

Ausgleich der positiven Ladung der Chlorophyllmoleküle durch Fotolyse von Wasser  Entstehung von Sauerstoff und H+-Ionen im Thylakoid-Innenraum

Entstehung von Sauerstoff und H+-Ionen im Thylakoid-Innenraum  Abgabe des Sauerstoffs über Spaltöffnungen

Abgabe des Sauerstoffs über Spaltöffnungen  ATP-Synthese durch Diffusion von H+-Ionen durch H+-Kanäle der ATP-Synthase ins Stroma

ATP-Synthese durch Diffusion von H+-Ionen durch H+-Kanäle der ATP-Synthase ins Stroma  Weitergabe der am Fotosystem II abgegebenen Elektronen in der Elektronentransportkette über Redoxsysteme

Weitergabe der am Fotosystem II abgegebenen Elektronen in der Elektronentransportkette über Redoxsysteme  Übertragung der Elektronen auf NADP+

Übertragung der Elektronen auf NADP+  Reduktion von NADP+ zu NADPH durch Kopplung der beiden Fotosysteme.

Reduktion von NADP+ zu NADPH durch Kopplung der beiden Fotosysteme.

5

Bedeutung der Chloroplasten in E. timida

Material 7 zeigt die Fotosyntheserate der Chloroplasten in E. timida in relativen Einheiten in Abhängigkeit der Dauer der Hungerphase in Tagen. Dabei ist zu erkennen, dass die Fotosyntheserate in den ersten zehn Tagen der Hungerphase nur gering ansteigt. Etwa ab dem zwölften Tag ist ein starker Anstieg der Fotosyntheserate zu beobachten, der zehn Tage anhält. Danach nimmt die Fotosyntheserate nur noch leicht zu, und nährt sich einer Grenze. Es kann davon ausgegangen werden, dass erst nach einer gewissen Zeit des Hungerns der Stoffwechsel der Schnecke so weit umgestellt ist, dass sie Energie durch Fotosynthese gewinnen kann. Dann werden viele Chloroplasten in der oberen Hautschicht eingelagert. Da die Energiegewinnung durch Nahrungsaufnahme vermutlich effizienter ist, als durch Fotosynthese wird der Umstellungsprozess vermutlich nicht unmittelbar eingestellt, sondern erst nach einigen Tagen des Hungerns. Die Möglichkeit ihren Stoffwechsel umzustellen, ist für die Schnecke allerdings ein großer Vorteil, da sie so auch bei Nahrungsknappheit überleben kann.

6

Ernährungsweise von E. timida:

| Nahrungsaufnahme | Fotosynthese |

|---|---|

| Aktive Futtersuche | Keine aktive Futtersuche |

| Energiegewinnung durch Verdauung | Energiegewinnung durch Fotosynthese |

| Effiziente Energiegewinnung mit schneller Verwertung der Energie | Langsamere, dafür langanhaltende Energiegewinnung |

7

Erklärung der Einlagerung von Chloroplasten:

Die Fähigkeit der Schnecke, Chloroplasten in ihre obere Hautschicht einzulagern, und zur Energiegewinnung zu nutzen, stellt eine Angepasstheit an die Umwelt dar. Die Fähigkeit ist vermutlich durch Mutation oder Rekombination entstanden. Da sie einen Überlebensvorteil in nahrungsarmen Lebensräumen darstellt, wirkt ein positiver Selektionsdruck auf dieses Merkmal. Tiere die in der Lage sind, Chloroplasten einzulagern, haben eine höhere reproduktive Fitness, da sie auch Hungerperioden überstehen, und bessere Fortpflanzungschancen haben. Dadurch konnte sich die Eigenschaft in der Population stabilisieren.