Teil B – Ökologie, Cytologie

Wähle eine der nachstehenden Aufgaben aus und bearbeite diese.

Über 300 Algenarten besiedeln die Lebensräume um Helgoland. Das Felswatt – Felsen kurz unter der Wasseroberfläche – ist z. B. mit Blasentang und Meersalat bedeckt. Unterhalb der Niedrigwasserzone gedeihen Tangwälder aus Fingertang und Palmentang, die bis in eine Tiefe von 8 m vordringen.

Auf den Felsbändern des Lummenfelsens brüten dichtgedrängt Trottellumme, Tordalk, Dreizehenmöwe, Silbermöwe, Eissturmvogel und Basstölpel. Während des Vogelzuges nutzen Scharen von Zugvögeln die Insel als Rastplatz.

Am Fuße der Klippen findet man Salzwiesen mit den typischen Halophyten, wie z. B. Strand-Melde und Portulak-Keilmelde. Steilküste und Dünen sind artenreich. Auf Grund des Windes findet man allerdings nur wenige niedrige Gehölze.

Zwei Arten von Meeressäugern sind auf Helgoland zu beobachten: Seehunde und Kegelrobben. Halophyten sind Pflanzen, die sowohl auf salzhaltigen als auch auf salzarmen Böden vorkommen. Wie die meisten anderen Pflanzen müssen sie Wasser und Nährsalze über die Wurzeln aufnehmen. Sie benötigen deshalb spezielle Angepasstheiten, um dies auf den salzhaltigen Böden realisieren zu können. Andere Landpflanzen, die aus einer salzarmen Umgebung stammen, können in salzreicher Umgebung nicht existieren.

Die Portulak-Keilmelde Halimione portulacoides ist ein immergrüner kleiner Strauch, der ausgedehnte Bestände auf den Salzwiesen von Helgoland bildet. Sie nimmt sehr viel Salz über die Wurzeln auf und pumpt es in sogenannte Blasen- oder Absalzhaare. Dies sind Haare auf der Blattoberfläche, in die aktiv Salz-Ionen zur Speicherung in Vakuolen transportiert werden. Mit der Zeit brechen diese Haare entweder auf, um das Salz zu verlieren, oder werden abgeworfen. Material 2: Halophyten

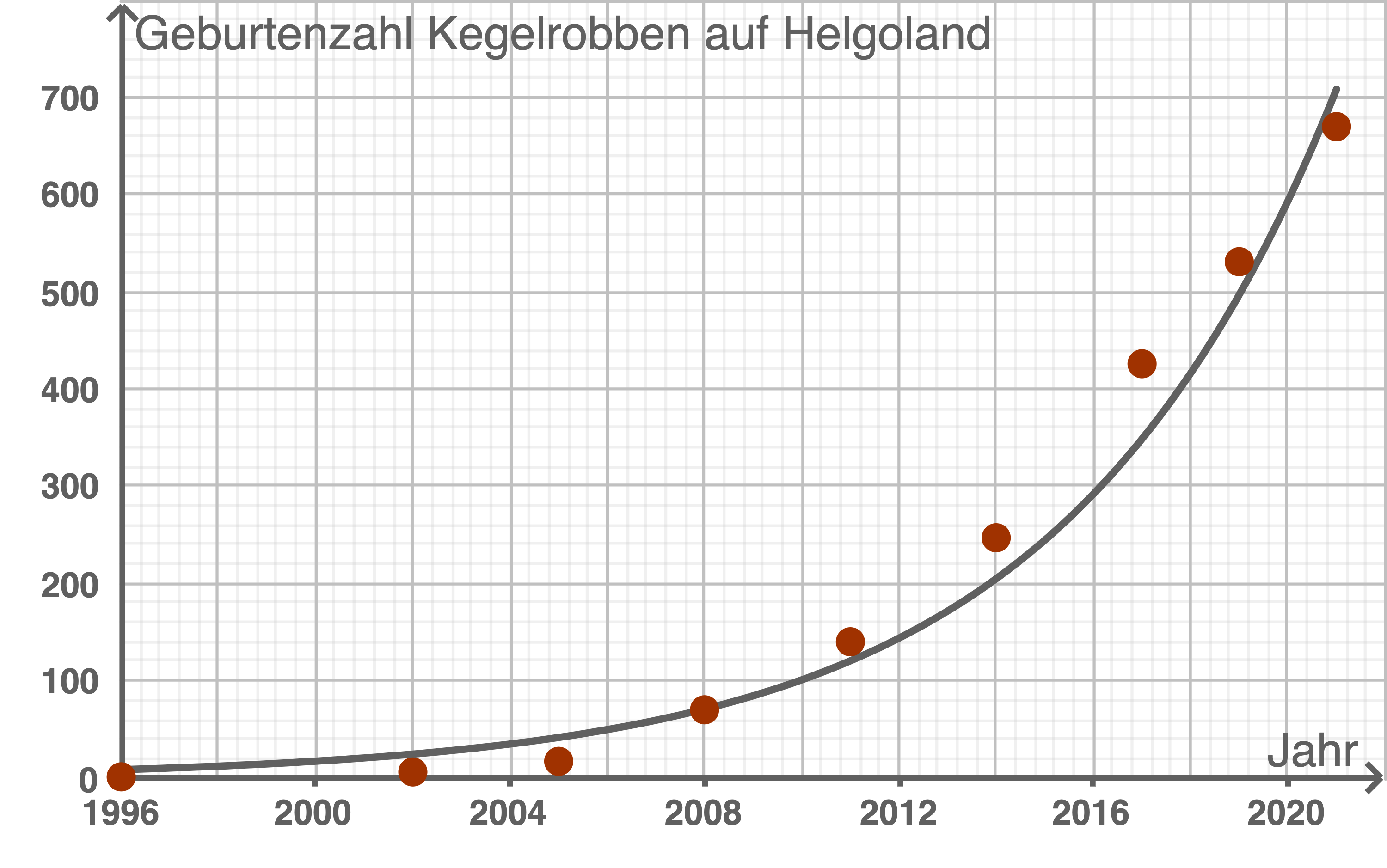

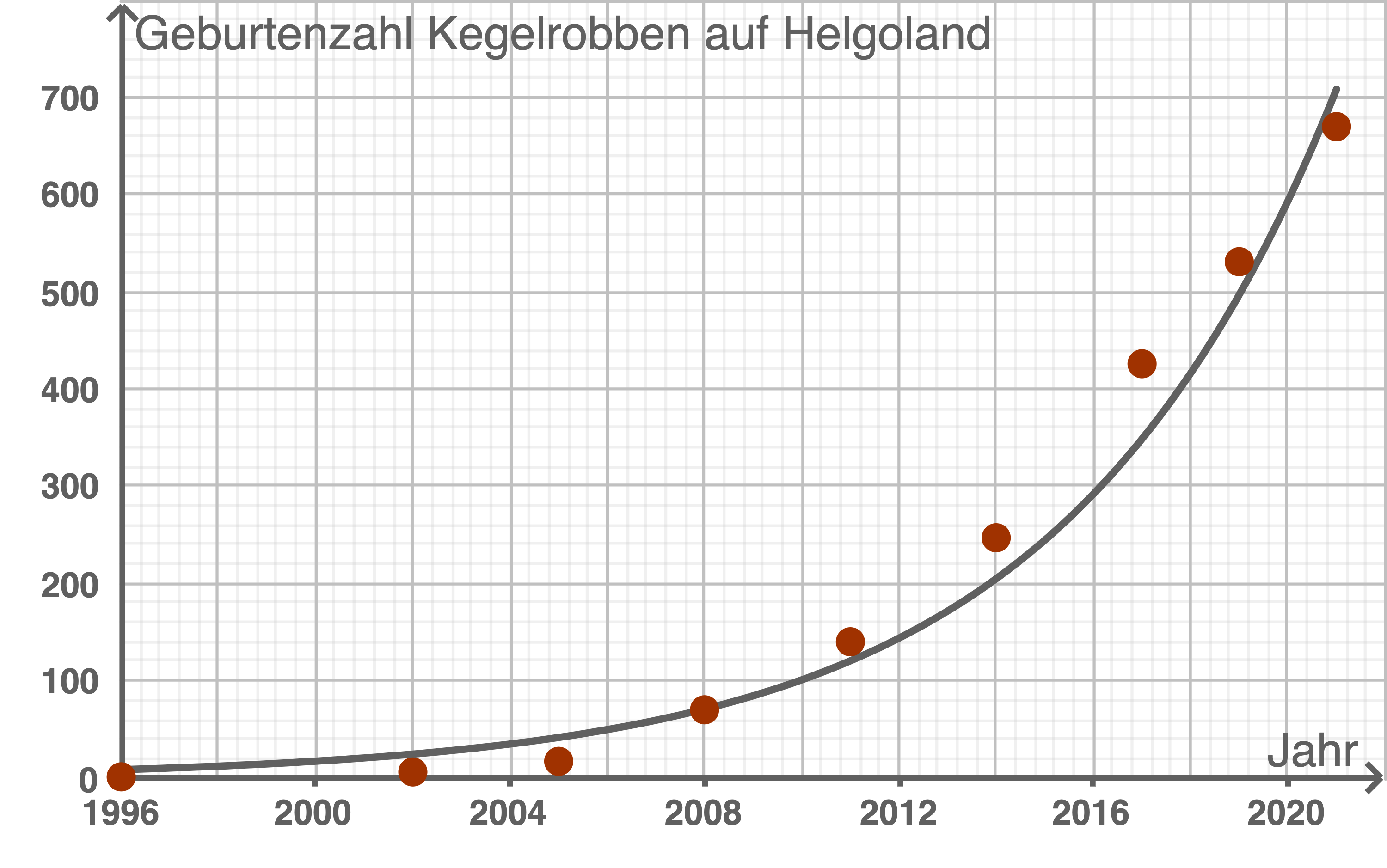

Material 3: Kegelrobbe auf Helgoland

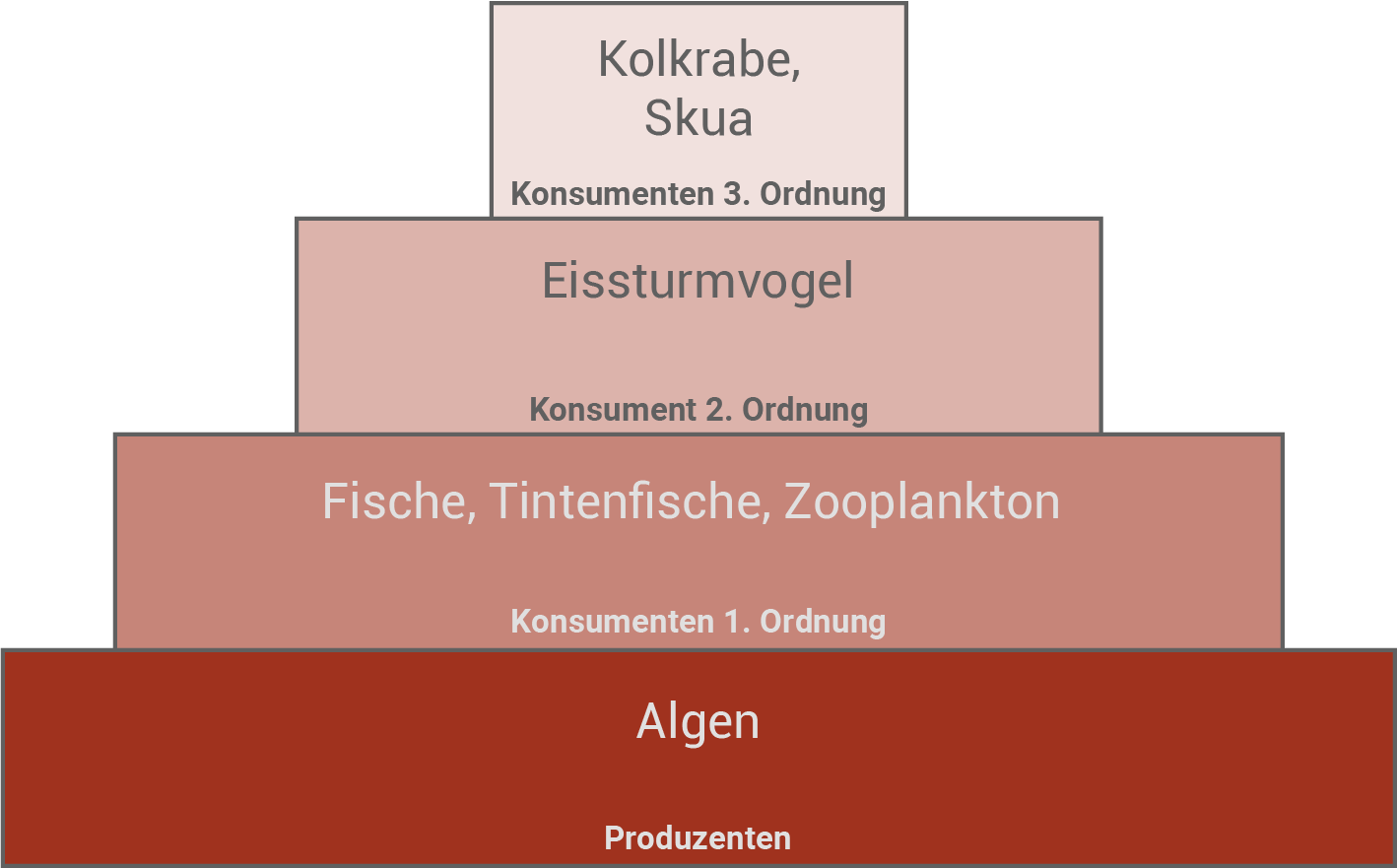

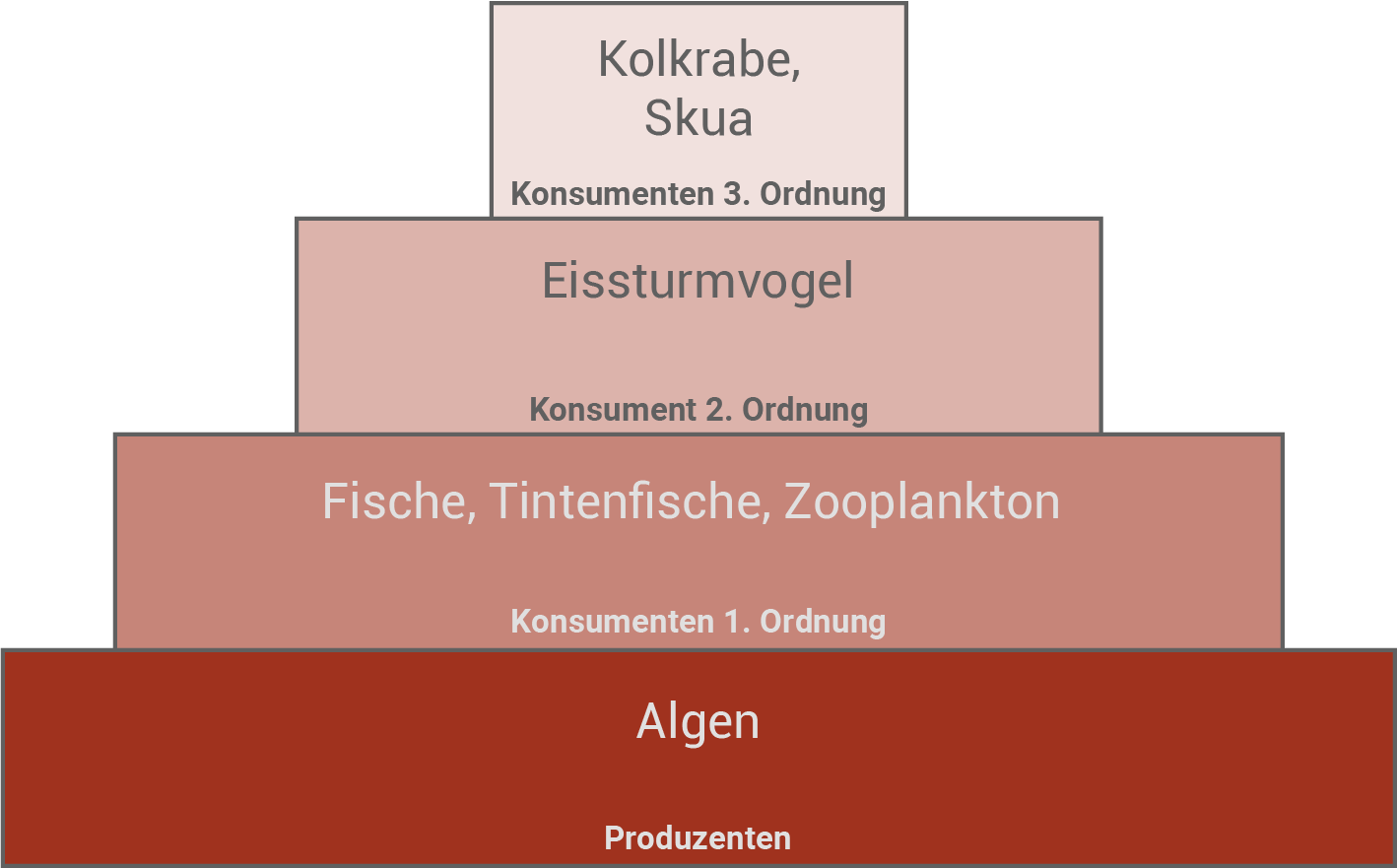

Der Eissturmvogel Fulmarus glacialis war der „Seevogel des Jahres 2022“. Er ist ein echter Hochseevogel und hält sich nur zur Brutzeit an Land auf. In Deutschland brüteten 2021 nur noch 25 Brutpaare ausschließlich auf Helgoland, dem gegenüber waren es 2005 noch 121 Paare. Eissturmvögel legen jährlich nur ein Ei und sind erst ab einem Alter von 8 bis 12 Jahren geschlechtsreif. Sie nehmen ihre Nahrung hauptsächlich von der Meeresoberfläche auf. Die Hauptnahrung besteht aus Fischen, Tintenfischen und Zooplankton. Entlang der Schifffahrtsrouten der Nordsee verschlucken die Vögel jedoch zunehmend Plastikmüll, den sie für Nahrung halten. Sie verhungern dann mit vollem Magen. Zu den natürlichen Feinden des Eissturmvogels gehören der Kolkrabe und der zur Familie der Raubmöwen gehörende Skua. Material 4: Eissturmvogel

Ein bedeutender Kartoffelschädling ist der Kartoffelkäfer Leptinotarsa decemlineata, der ebenfalls aus Amerika stammt. Er ist gegenüber dem Solaningehalt der Kartoffelpflanze resistent. Fehlende Fressfeinde, ein üppiges Nahrungsangebot durch den Kartoffelanbau und bis zu drei Generationen pro Jahr führten zu einer exponentiellen Ausbreitung des Käfers. Er kann ganze Kartoffelbestände kahl fressen und so zu Ernteverlusten führen. Die Kartoffelkäfer kriechen bei 15 °C Bodentemperatur Mitte April auf Kartoffeläckern des vorangegangenen Jahres aus dem Boden. Nachdem sie etwa 14 Tage gefressen haben, beginnt die Eiablage. Ungefähr 400 Eier werden in Gelegen von 20 Eiern an Blattunterseiten geklebt. Nach ca. zwei Wochen schlüpfen die Larven. Die gesamte Larvenentwicklung ist nach drei bis vier Wochen abgeschlossen. Die Larven verpuppen sich im Boden. 14 Tage später schlüpft aus der Puppe die zweite Generation von Kartoffelkäfern. Die Entwicklung beginnt erneut. Während einer lang andauernden, sehr warmen Vegetationsperiode, kann sogar noch eine dritte Generation entstehen. Im Herbst kriechen die Käfer in den Boden und überwintern. Material 5: Entwicklung des Kartoffelkäfers Um Kahlfraß stark betroffener Kartoffeläcker zu vermeiden, müssen Insektizide eingesetzt werden. Wirkstoffe aus der Gruppe der Pyrethroide wirken sehr effizient gegen die Käferlarven. Durch den langjährigen Gebrauch wurden jetzt allerdings verminderte Wirksamkeit oder sogar Resistenzen beobachtet.

Pyrethroide wirken an spannungsabhängigen Natrium-lonenkanälen von Nervenzellen. Sie verzögern an Axonen das Schließen dieser Kanäle.

Der Einsatz von Insektiziden und damit verbundene Resistenzentwicklungen können im Kartoffelanbau z. B. durch folgende Maßnahmen vermindert werden:

Aufgabe B1

Helgoland ist eine Nordseeinsel und liegt etwa 50 km von der deutschen Nordseeküste entfernt. Sie bietet mit ihrem Felswatt ein einzigartiges Habitat, welches das reichste Tier- und Pflanzenvorkommen der Deutschen Bucht umfasst.Über 300 Algenarten besiedeln die Lebensräume um Helgoland. Das Felswatt – Felsen kurz unter der Wasseroberfläche – ist z. B. mit Blasentang und Meersalat bedeckt. Unterhalb der Niedrigwasserzone gedeihen Tangwälder aus Fingertang und Palmentang, die bis in eine Tiefe von 8 m vordringen.

Auf den Felsbändern des Lummenfelsens brüten dichtgedrängt Trottellumme, Tordalk, Dreizehenmöwe, Silbermöwe, Eissturmvogel und Basstölpel. Während des Vogelzuges nutzen Scharen von Zugvögeln die Insel als Rastplatz.

Am Fuße der Klippen findet man Salzwiesen mit den typischen Halophyten, wie z. B. Strand-Melde und Portulak-Keilmelde. Steilküste und Dünen sind artenreich. Auf Grund des Windes findet man allerdings nur wenige niedrige Gehölze.

Zwei Arten von Meeressäugern sind auf Helgoland zu beobachten: Seehunde und Kegelrobben. Halophyten sind Pflanzen, die sowohl auf salzhaltigen als auch auf salzarmen Böden vorkommen. Wie die meisten anderen Pflanzen müssen sie Wasser und Nährsalze über die Wurzeln aufnehmen. Sie benötigen deshalb spezielle Angepasstheiten, um dies auf den salzhaltigen Böden realisieren zu können. Andere Landpflanzen, die aus einer salzarmen Umgebung stammen, können in salzreicher Umgebung nicht existieren.

Die Portulak-Keilmelde Halimione portulacoides ist ein immergrüner kleiner Strauch, der ausgedehnte Bestände auf den Salzwiesen von Helgoland bildet. Sie nimmt sehr viel Salz über die Wurzeln auf und pumpt es in sogenannte Blasen- oder Absalzhaare. Dies sind Haare auf der Blattoberfläche, in die aktiv Salz-Ionen zur Speicherung in Vakuolen transportiert werden. Mit der Zeit brechen diese Haare entweder auf, um das Salz zu verlieren, oder werden abgeworfen. Material 2: Halophyten

Die Kegelrobbe Halichoerus grypus, das größte in Deutschland freilebend vorkommende Raubtier, wird bis zu 300 kg schwer und 2,5 m lang. Diese gefährdete Tierart nutzt die Strände der Helgoländer Düne als Wurfplatz.

Seit Jahren steigt die Zahl der Jungtier-Geburten wieder. Kegelrobben benötigen hochwassergeschützte Wurfplätze. Sie kommen mit einem weißen, sehr warmen, aber nicht wasserdichten Fell auf die Welt und werden etwa 4 Wochen drei- bis viermal täglich von der Mutter mit einer sehr fettreichen Milch gesäugt. Danach wird das Embryonalhaar durch normales Fell ersetzt.

| Jahr | Geburtenzahl Kegelrobben auf Helgoland |

|---|---|

| 1996 | 1 |

| 2002 | 6 |

| 2005 | 17 |

| 2008 | 70 |

| 2011 | 140 |

| 2014 | 247 |

| 2017 | 426 |

| 2019 | 531 |

| 2021 | 670 |

1

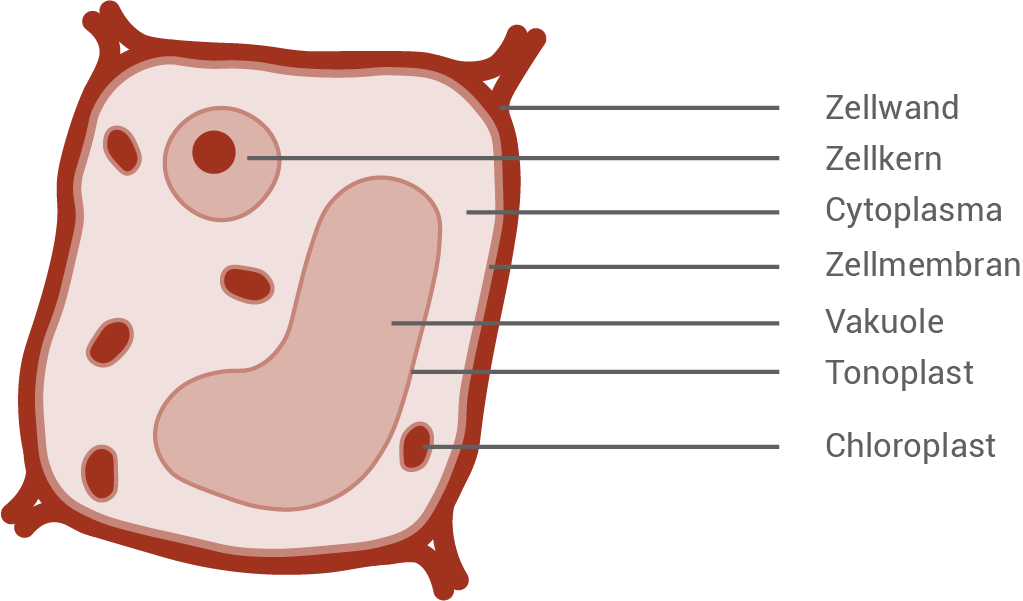

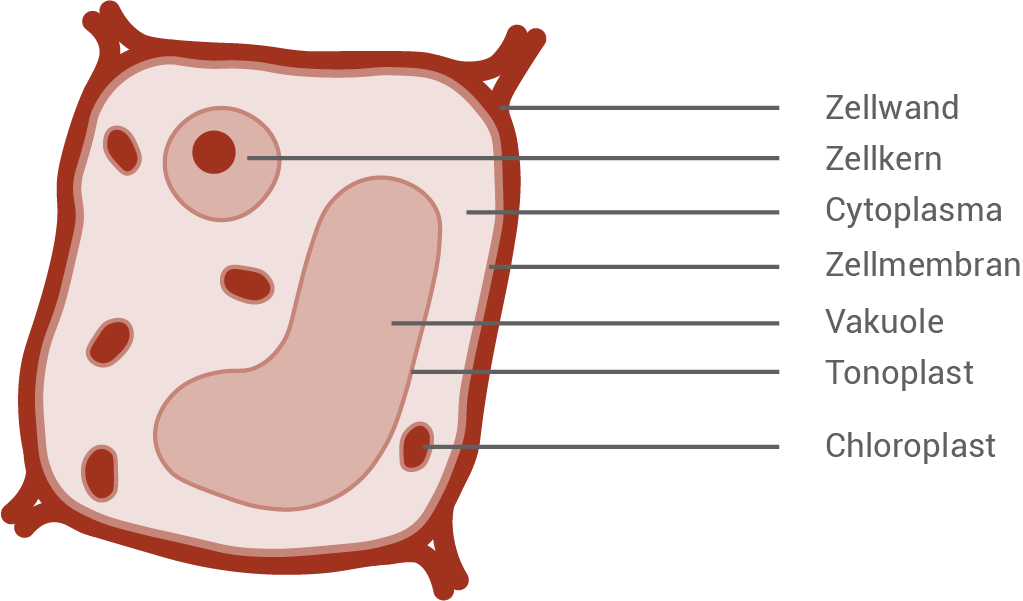

Fertige auf unliniertem Papier eine beschriftete schematische Zeichnung der lichtmikroskopisch sichtbaren Bestandteile einer Algenzelle an.

04 BE

2

Stelle den Kohlenstoffdioxid verbrauchenden Teilprozess der autotrophen Assimilation in Algenzellen in einem Fließschema dar.

05 BE

3

Vergleiche aktiven und passiven Transport von Mineralsalz-Ionen anhand von drei Kriterien.

03 BE

4

Erkläre mit Hilfe von Material 2, warum die Portulak-Keilmelde Böden mit hohem Salzgehalt tolerieren kann, andere Landpflanzen dagegen nicht.

06 BE

5

Stelle unter Nutzung von Material 3 die Geburtenentwicklung der Kegelrobben auf Helgoland grafisch auf Papier mit Millimeterraster dar.

Ziehe eine Schlussfolgerung.

Ziehe eine Schlussfolgerung.

04 BE

6

Erstelle unter Verwendung des Textes und des Materials 4 eine Nahrungspyramide mit mindestens vier Stufen.

Ordne die entsprechenden Trophie-Ebenen zu.

Ordne die entsprechenden Trophie-Ebenen zu.

04 BE

7

Begründe die zunehmende Gefährdung der Eissturmvogelpopulation anhand von zwei Sachverhalten.

04 BE

30 BE

Aufgabe B2

Die Kartoffel Solanum tuberosum ist ein Nachtschattengewächs, das nach der Entdeckung Amerikas nach Europa gebracht wurde. Zunächst erfolgte der Anbau nur als Zierpflanze, da ihre grünen Pflanzenteile durch den Gehalt an Solanin für den Menschen giftig sind. Solanin schädigt die Membranen der Mitochondrien, dadurch treten Calcium-Ionen verstärkt aus. Langfristig führt dies zum Zelltod. Erst später wurde die Essbarkeit der zubereiteten Sprossknollen erkannt, die einen wesentlich geringeren Solaningehalt aufweisen.Ein bedeutender Kartoffelschädling ist der Kartoffelkäfer Leptinotarsa decemlineata, der ebenfalls aus Amerika stammt. Er ist gegenüber dem Solaningehalt der Kartoffelpflanze resistent. Fehlende Fressfeinde, ein üppiges Nahrungsangebot durch den Kartoffelanbau und bis zu drei Generationen pro Jahr führten zu einer exponentiellen Ausbreitung des Käfers. Er kann ganze Kartoffelbestände kahl fressen und so zu Ernteverlusten führen. Die Kartoffelkäfer kriechen bei 15 °C Bodentemperatur Mitte April auf Kartoffeläckern des vorangegangenen Jahres aus dem Boden. Nachdem sie etwa 14 Tage gefressen haben, beginnt die Eiablage. Ungefähr 400 Eier werden in Gelegen von 20 Eiern an Blattunterseiten geklebt. Nach ca. zwei Wochen schlüpfen die Larven. Die gesamte Larvenentwicklung ist nach drei bis vier Wochen abgeschlossen. Die Larven verpuppen sich im Boden. 14 Tage später schlüpft aus der Puppe die zweite Generation von Kartoffelkäfern. Die Entwicklung beginnt erneut. Während einer lang andauernden, sehr warmen Vegetationsperiode, kann sogar noch eine dritte Generation entstehen. Im Herbst kriechen die Käfer in den Boden und überwintern. Material 5: Entwicklung des Kartoffelkäfers Um Kahlfraß stark betroffener Kartoffeläcker zu vermeiden, müssen Insektizide eingesetzt werden. Wirkstoffe aus der Gruppe der Pyrethroide wirken sehr effizient gegen die Käferlarven. Durch den langjährigen Gebrauch wurden jetzt allerdings verminderte Wirksamkeit oder sogar Resistenzen beobachtet.

Pyrethroide wirken an spannungsabhängigen Natrium-lonenkanälen von Nervenzellen. Sie verzögern an Axonen das Schließen dieser Kanäle.

Der Einsatz von Insektiziden und damit verbundene Resistenzentwicklungen können im Kartoffelanbau z. B. durch folgende Maßnahmen vermindert werden:

- Fruchtwechsel nach Anbau von Kartoffeln

- Bekämpfungsmaßnahmen erst ab einer Schadensschwelle von 15 Junglarven pro Pflanze

- Insektizideinsatz möglichst früh im Larvenstadium

- Wechsel der Wirkstoffgruppe bei mehrmaligen Anwendungen von Insektiziden.

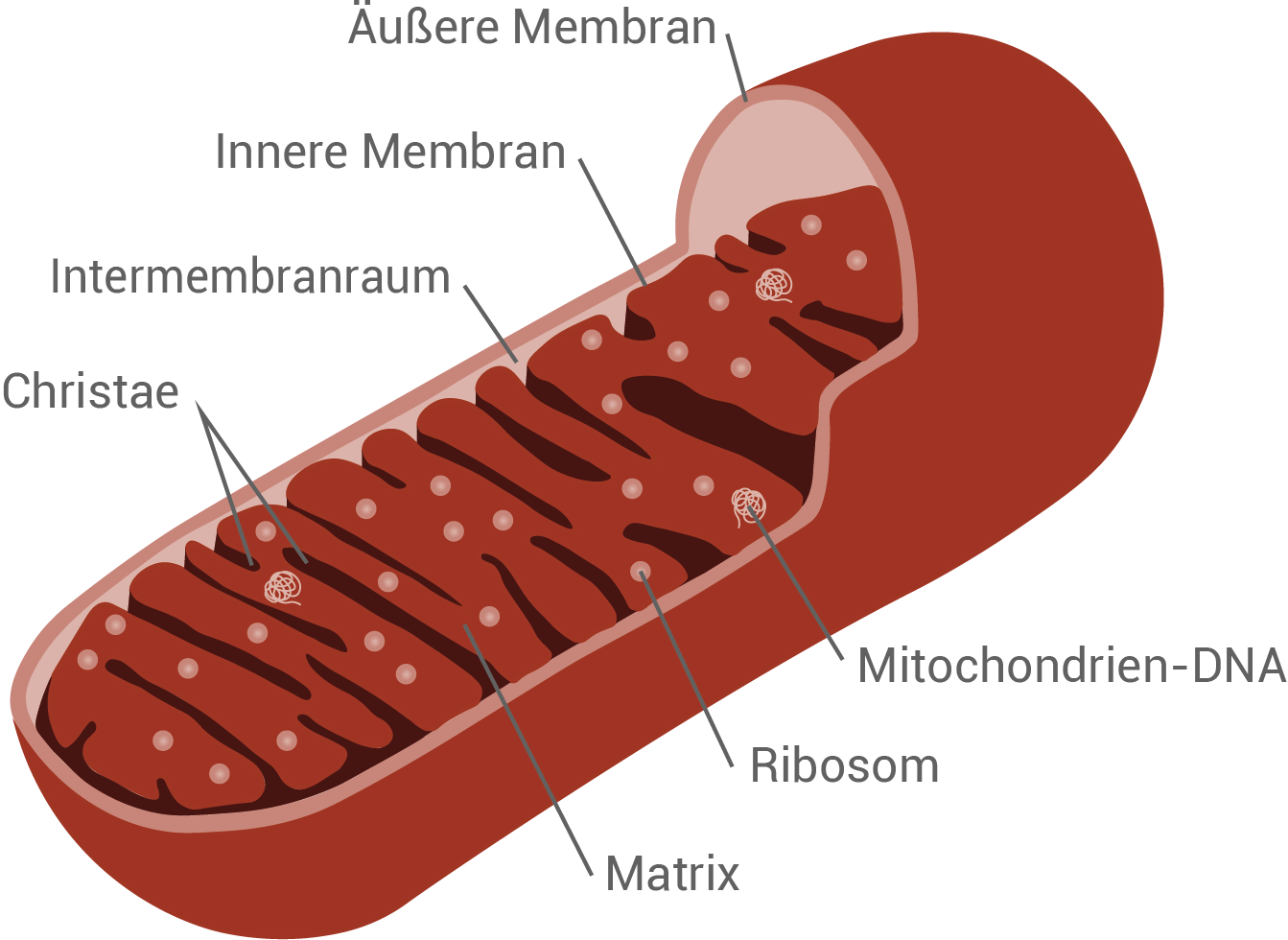

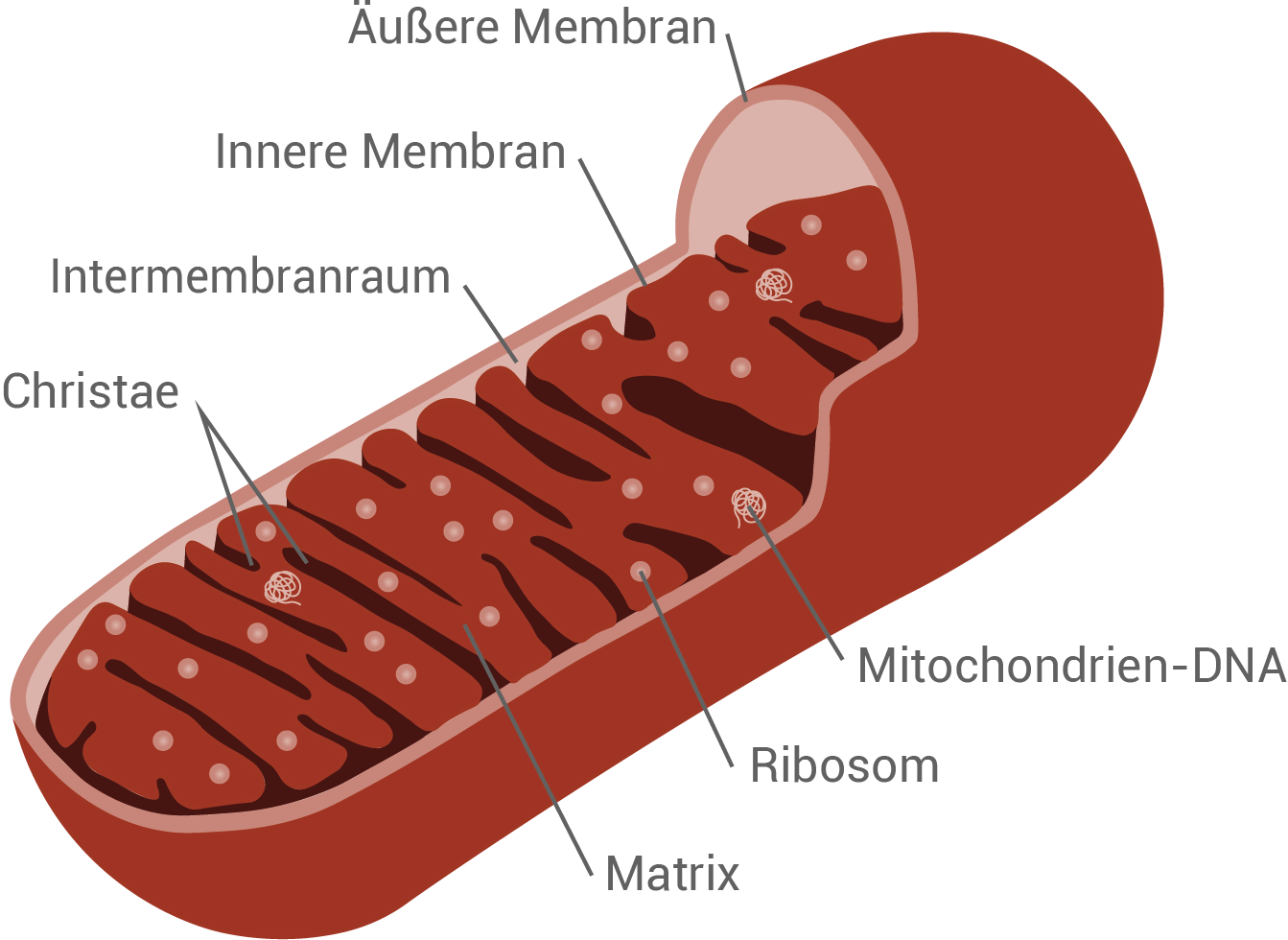

1

Fertige auf unliniertem Papier eine beschriftete schematische Zeichnung eines Mitochondriums an.

05 BE

2

Beschreibe den Ablauf der Endoxidation an der inneren Mitochondrienmembran.

06 BE

3

Stelle mit Hilfe des Materials 5 die Entwicklung der Kartoffelkäfer im Lauf eines Jahres mit zwei Generationen in Form eines Zeitstrahles dar.

06 BE

4

Erläutere mit Hilfe von Material 6 die Wirkungsweise von Pyrethroiden beim Kartoffelkäfer.

03 BE

5

Stelle in einer Kausalkette den Zusammenhang zwischen dem Kahlfraß der Kartoffelpflanze und den Ernteverlusten der Sprossknollen dar.

04 BE

6

Begründe mit Hilfe von drei genannten Fakten des Materials 6 Möglichkeiten zur Verminderung des Insektizideinsatzes und zur Vermeidung der Resistenzentstehung beim Kartoffelkäfer.

06 BE

30 BE

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Lösung B1

1

Zeichnung einer Algenzelle unter dem Lichtmikroskop:

2

Dunkelreaktion der Fotosynthese:

Kohlenstoffdioxid diffundiert in Pflanzen durch Stomata durch die Blätter in die Chloroplasten  Verbrauch der in der Lichtreaktion gewonnenen ATP-Moleküle und Reduktionsäquivalente NADPH

Verbrauch der in der Lichtreaktion gewonnenen ATP-Moleküle und Reduktionsäquivalente NADPH  Das Enzym Rubisco katalysiert die Addition von

Das Enzym Rubisco katalysiert die Addition von  an Ribulose-1,5-bisphosphat (Kohlendioxid-Fixierung)

an Ribulose-1,5-bisphosphat (Kohlendioxid-Fixierung)  Einleitung des Calvin-Zyklus

Einleitung des Calvin-Zyklus  Spontaner Zerfall der instabilen Zwischenstufe in zwei Moleküle 3-Phosphoglycerat

Spontaner Zerfall der instabilen Zwischenstufe in zwei Moleküle 3-Phosphoglycerat  Nach Phosphorylierung und Reduktion durch GAPDH entsteht GAP

Nach Phosphorylierung und Reduktion durch GAPDH entsteht GAP  Regeneration von Ribulose-1,5-bisphosphat.

Regeneration von Ribulose-1,5-bisphosphat.

3

Vergleich von aktivem und passivem Transport von Mineralsalz-Ionen:

| aktiver Transport | passiver Transport |

|---|---|

| Transport entlang oder entgegen des Konzentrationsgefälles | Transport entlang des Konzentrationsgefälles |

| Transport durch Pumpen oder Symport | Transport durch Diffusion |

| verbraucht Energie | verbraucht keine Energie |

4

Toleranz der Portulak-Keilmelde gegenüber salzhaltiger Böden:

Die Portulak-Keilmelde besitzt im Gegensatz zu Pflanzen, die nicht an salzhaltige Böden gewohnt sind, eine spezielle Angepasstheit. Durch ihre Absalzhaare kann sie Salz-Ionen gezielt in Vakuolen transportieren und dort speichern. Da diese Organellen mit der Zeit platzen oder abgestoßen werden, kann die Portulak-Keilmelde das Salz wieder loswerden. So schützt sie sich vor einer Salzkonzentration, die das Pflanzengewebe schädigen würde. Pflanzen, die diese Angepasstheit nicht besitzen, würden bei hohen Salzkonzentrationen osmosebedingt zu viel Wasser verlieren und sterben.

5

Geburtenentwicklung der Kegelrobben auf Helgoland:

Schlussfolgerung:

Während im Jahr 1996 nur eine Kegelrobbe auf Helgoland geboren wurde, entwickelte sich die Geburtenrate bis zu einem Wert von 670 Geburten im Jahr 2021. An dem Graphen ist zu erkennen, dass die Geburtenentwicklung in dieser Zeit exponentiell ansteigt. Die Bestände auf der Insel konnten sich also in den letzten 25 Jahren erholen.

Schlussfolgerung:

Während im Jahr 1996 nur eine Kegelrobbe auf Helgoland geboren wurde, entwickelte sich die Geburtenrate bis zu einem Wert von 670 Geburten im Jahr 2021. An dem Graphen ist zu erkennen, dass die Geburtenentwicklung in dieser Zeit exponentiell ansteigt. Die Bestände auf der Insel konnten sich also in den letzten 25 Jahren erholen.

Hinweis: Um die volle Punktzahl zu erreichen, wird diese Kurve (exponentielle Regression) nicht erwartet, hier dient sie nur der Anschauung. Andere Darstellungsformen können ebenfalls als richtig gewertet werden.

6

Nahrungspyramide:

7

Gefährdung der Eissturmvogelpopulation:

- Der Eissturmvogel brütet ausschließlich auf Helgoland. Dort muss er sich den Lebensraum mit vielen anderen Vogelarten teilen. Brutplätze und Nahrung stehen dadurch unter starker Konkurrenz.

- Die zunehmende Verschmutzung der Meere durch Plastikmüll stellt für den Eissturmvogel ein Problem dar. Zusätzlich zu dem beschränkten Nahrungsangebot verhungern viele Tiere mit vollem Magen, da sie Plastikmüll mit ihrer Nahrung verwechseln.

Lösung B2

1

Schematische Zeichnung eines Mitochondriums:

2

Endoxidation an der inneren Mitochondrienmembran:

Oxidation von  und

und  mit Hilfe von

mit Hilfe von

Elektronen und Protonen werden von der Matrix nach Außen befördert

Elektronen und Protonen werden von der Matrix nach Außen befördert  Entstehung eines Gradienten

Entstehung eines Gradienten  Schrittweise Übertragung der Elektronen bis zum Endakzeptor Sauerstoff

Schrittweise Übertragung der Elektronen bis zum Endakzeptor Sauerstoff  Protonen gelangen durch die ATP-Synthase wieder in die Matrix

Protonen gelangen durch die ATP-Synthase wieder in die Matrix  ATP-Synthese

ATP-Synthese  Protonen vereinigen sich mit dem reduzierten Sauerstoff zu Wasser

Protonen vereinigen sich mit dem reduzierten Sauerstoff zu Wasser  Regeneration von

Regeneration von  und

und  zu

zu  und

und  .

.

3

Entwicklung der Kartoffelkäfer:

4

Wirkungsweise von Pyrethroiden beim Kartoffelkäfer:

Die Wirkstoffgruppe der Pyrethroide verzögern das Schließen der Natrium-Ionenkanäle in der postsynaptischen Membran. Dadurch kommt es zu einem verstärkten Einstrom von Natrium-Ionen. Im Axon bewirkt dies eine Dauererregung, da durch den hohen Einstrom positiv geladener Ionen die Spannung steigt. Die Folge einer dauerhaften Depolarisation ist das Auslösen vieler Aktionspotenziale. Kommen in sehr kurzer Zeit sehr viele Aktionspotenziale an der motorischen Endplatte an, so kann das zu einer Verkrampfung der Muskulatur und schlussendlich zum Tod der Larven führen.

5

Zusammenhang zwischen dem Kahlfraß der Kartoffelpflanze und den Ernteverlusten der Sprossknolle:

Der Kartoffelkäfer frisst die Blätter und Blüten der Kartoffelpflanze  Starke Schädigung der Blätter und Blüten

Starke Schädigung der Blätter und Blüten  Einschränkung der geschlechtlichen Fortpflanzung der Pflanze und der Fotosynthesefunktion

Einschränkung der geschlechtlichen Fortpflanzung der Pflanze und der Fotosynthesefunktion  Unterbrochene Transportwege

Unterbrochene Transportwege  Die Assimilate erreichen das Speicherorgan (Kartoffelknolle) nicht mehr

Die Assimilate erreichen das Speicherorgan (Kartoffelknolle) nicht mehr  Es werden nur wenige oder gar keine Kartoffeln gebildet

Es werden nur wenige oder gar keine Kartoffeln gebildet  Ausfall der Ernte.

Ausfall der Ernte.

6

Möglichkeiten zur Verminderung des Insektizideinsatzes und Vermeidung der Resistenzentstehung:

- Fruchtwechsel nach Anbau der Kartoffeln: Durch den Wechsel der Bepflanzung finden die Käfer im Frühjahr keine Nahrung, und sterben.

- Bekämpfungsmaßnahmen erst ab einer Schadensschwelle: Schäden an den Kartoffelpflanzen können so nicht verhindert werden, es werden aber nur stark geschädigte Pflanzen behandelt. Pflanzen, die unter die Schadensschwelle fallen, sind in ihrem Ertrag vermutlich nicht beeinträchtigt.

- Insektizideinsatz möglichst früh im Larvenstadium: Werden direkt die Larven bekämpft, so kommt es erst gar nicht zu großen Fraßschäden. Außerdem fällt die nächste Generation an Käfern dann kleiner aus.

- Wechsel der Wirkstoffgruppe bei mehrmaliger Anwendung von Insektiziden: Eine Resistenzbildung gegen einen bestimmten Wirkstoff kann so verhindert werden, und die Insektizide wirken effizienter.