Teil B – Ökologie, Gentechnik, Immunbiologie

Wähle eine der nachstehenden Aufgaben aus und bearbeite diese.

Als Antioxidans und sogenannter Radikalfänger kann Lycopin reaktionsfreudige Stoffe unschädlich machen. Neben der eigentlichen Lichtabsorption schützt es so die Fotosysteme in den Chloroplasten vor Oxidationsschäden durch Licht und Sauerstoff. Die Vermehrung der Tomaten erfolgt, wie bei anderen Nachtschattengewächse auch, durch Vibrationsbestäubung. Die bestäubenden Insekten, insbesondere Hummeln, erzeugen durch die Frequenz ihres Flügelschlags Vibrationen an den Blüten, wodurch die Pollen aus den Staubbeuteln geschüttelt werden. In Gewächshäusern mussten Tomatenblüten früher manuell bestäubt werden.

Heute werden Staaten der Dunklen Erdhummel (Bombus terrestris) kommerziell für den Gewächshausanbau von Tomaten gezüchtet und weltweit vertrieben. Aus den Treibhäusern entwichene Hummeln bereiten in Japan und Südamerika bereits Probleme. Die Populationen heimischer Hummelarten mit ähnlichen ökologischen Ansprüchen gehen dort zurück. Material 1: Bestäubung von Tomatenpflanzen Der Gewächshausanbau von Tomaten im kühlen, regnerischen Mitteleuropa ist heute hoch technisiert und kann Erträge von bis zu 70 kg Tomaten pro Quadratmeter Anbaufläche hervorbringen.

Strenge Hygienemaßnahmen erschweren das Eindringen von Krankheitserregern und Schädlingen. Die Tomatenpflanzen wachsen in Hydrokultur und werden so optimal mit Nährstoffen versorgt. Die Hydrokultur der Pflanzen und Schutz vor Regen verhindern die Entwicklung der Braunfäule. Dies ist eine Pilzinfektion durch Phytophthora infestans, die zum Verwelken der Blätter und so zum Absterben der Pflanzen führt.

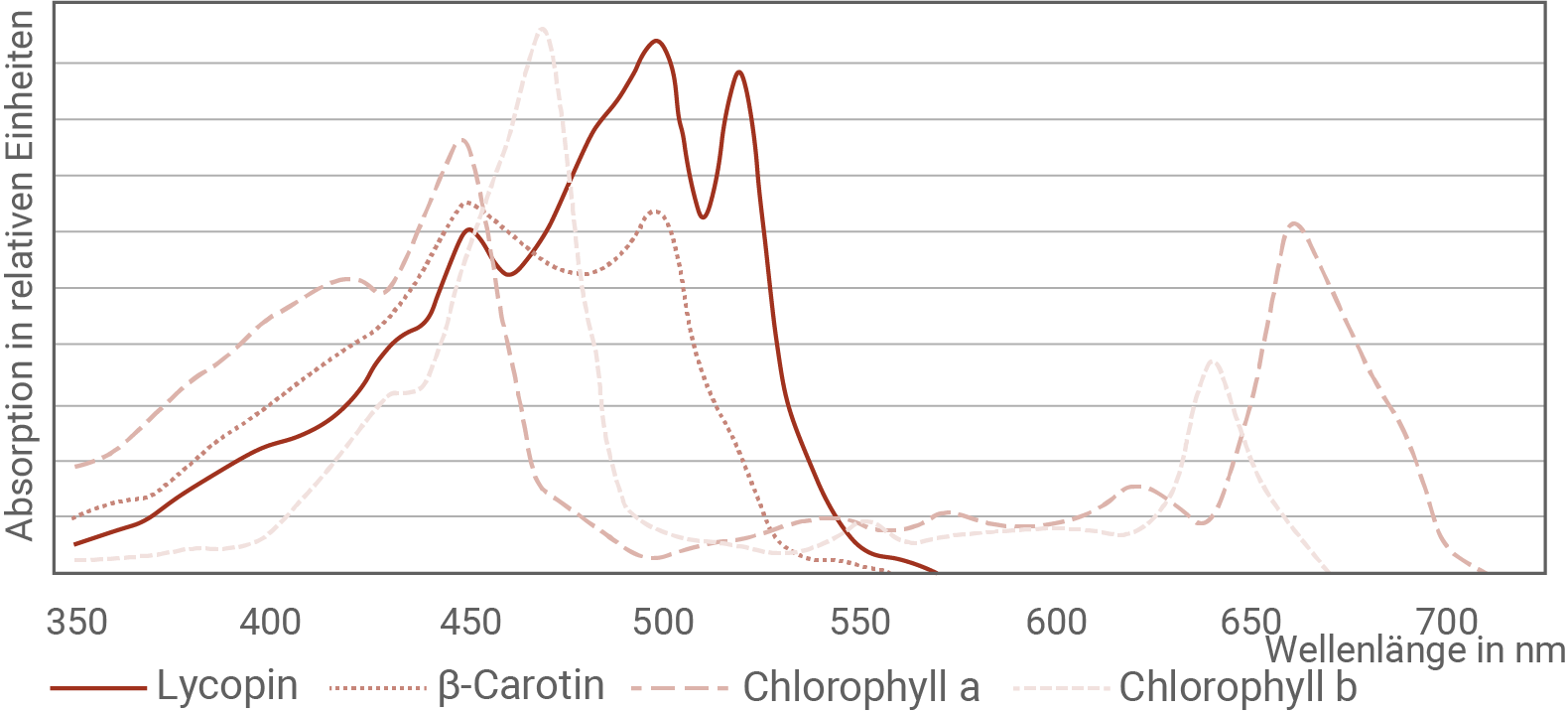

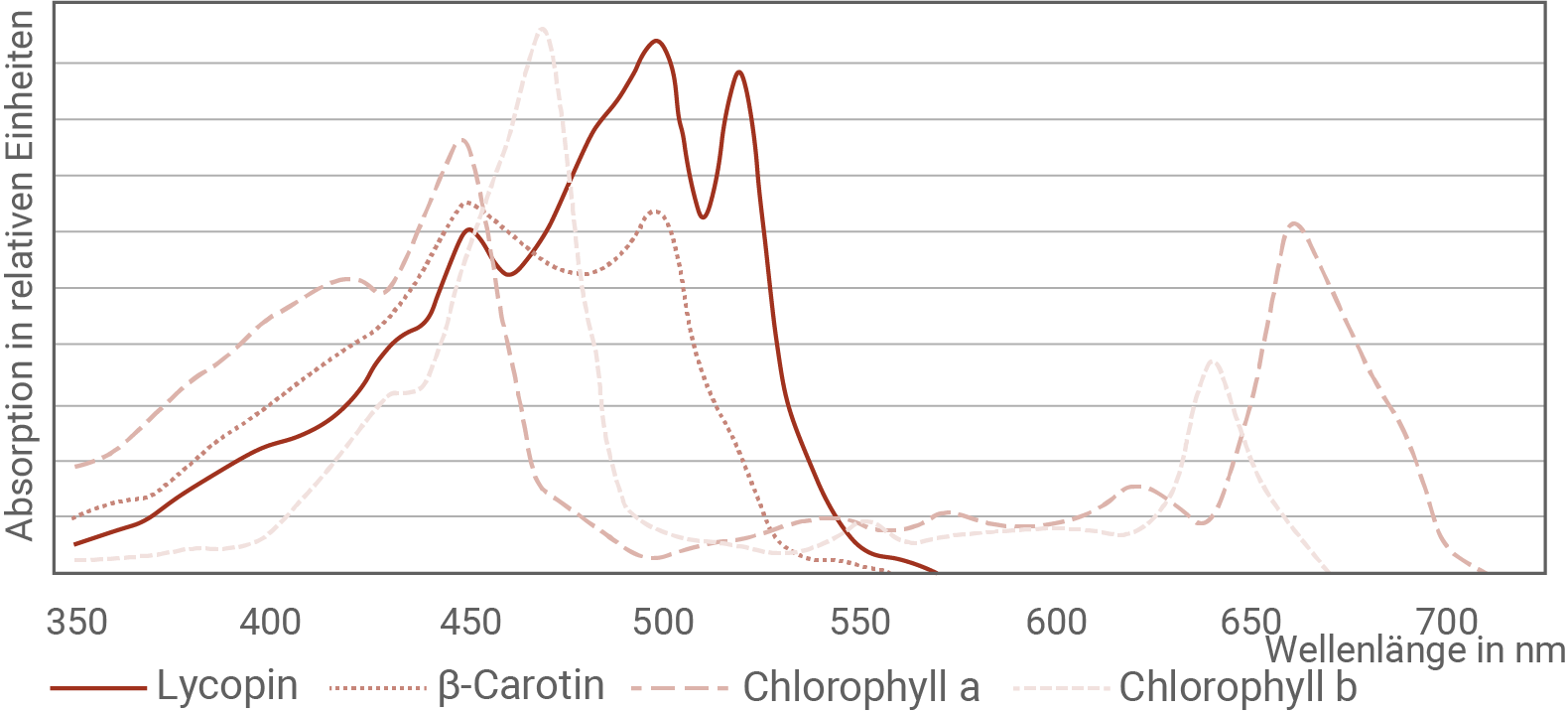

Temperaturen von ca. 22 °C, eine doppelte Kohlenstoffdioxidkonzentration in der Luft, 80 % Luftfeuchtigkeit und ergänzende Tageslicht-Beleuchtung optimieren die abiotischen Umweltbedingungen weiter. Während Hummeln die Blüten bestäuben, bekämpfen beispielsweise Schlupfwespen eingedrungene Schadinsekten. Material 2: Gewächshausanbau von Tomaten Die Lichtabsorption in den Chloroplasten findet mit Hilfe von Lichtsammelkomplexen statt. Hierbei handelt es sich um Transmembranproteine der Thylakoide im Chloroplasten, die z. B. Chlorophylle und Carotinoide wie Lycopin und -Carotin gebunden haben. Diese Farbstoffe absorbieren als Antennenpigmente Licht in unterschiedlichen Spektralbereichen. Je mehr Licht im gesamten Spektralbereich absorbiert werden kann, umso mehr Energie steht für die Fotosynthese zur Verfügung.

-Carotin gebunden haben. Diese Farbstoffe absorbieren als Antennenpigmente Licht in unterschiedlichen Spektralbereichen. Je mehr Licht im gesamten Spektralbereich absorbiert werden kann, umso mehr Energie steht für die Fotosynthese zur Verfügung.

Material 3: Lichtsammelkomplexe und stark vereinfachte Absorptionsspektren verschiedener Antennenpigmente von Tomatenpflanzen

Material 3: Lichtsammelkomplexe und stark vereinfachte Absorptionsspektren verschiedener Antennenpigmente von Tomatenpflanzen

Eine eng verwandte Art, die Kleine Hufeisennase (R. hipposideros), gilt in Deutschland ebenfalls als vom Aussterben bedroht. Ihre Verbreitung erstreckt sich über Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt sowie Bayern. Die Individuen der Großen Hufeisennase im bayrischen Hohenburg jagen vorwiegend auf dem US-amerikanischen Truppenübungsplatz in der Nähe ihres Sommerquartiers. Da das Gelände über 70 Jahre nie mit Kunstdünger, Gülle oder Pflanzenschutzmitteln in Kontakt kam, konnten sich zahlreiche Pflanzen- und Tierarten ansiedeln. Seit 2012 gibt es eine Beweidung mit Rindern. Diese bildete die Grundlage für die Ansiedlung von Dung- und Mistkäfern, die sich von Pflanzenresten im Rinderdung ernähren und ihre Eier darin ablegen. Außerdem konnte sich in einem bewaldeten Stück des Areals 2017 ein Sperberpaar niederlassen und erfolgreich fortpflanzen. Diese Greifvogelart ernährt sich fast ausschließlich von kleinen Vögeln. Gelegentlich werden aber auch Mäuse, Fledermäuse, kleine Reptilien und Wirbellose erbeutet. Durch sich ständig in Bewegung befindliche aufblasbare Stoffsäulen wurde versucht die wachsende Sperberpopulation zu vertreiben. Material 4: Jagdgründe der Großen Hufeisennase in Hohenburg

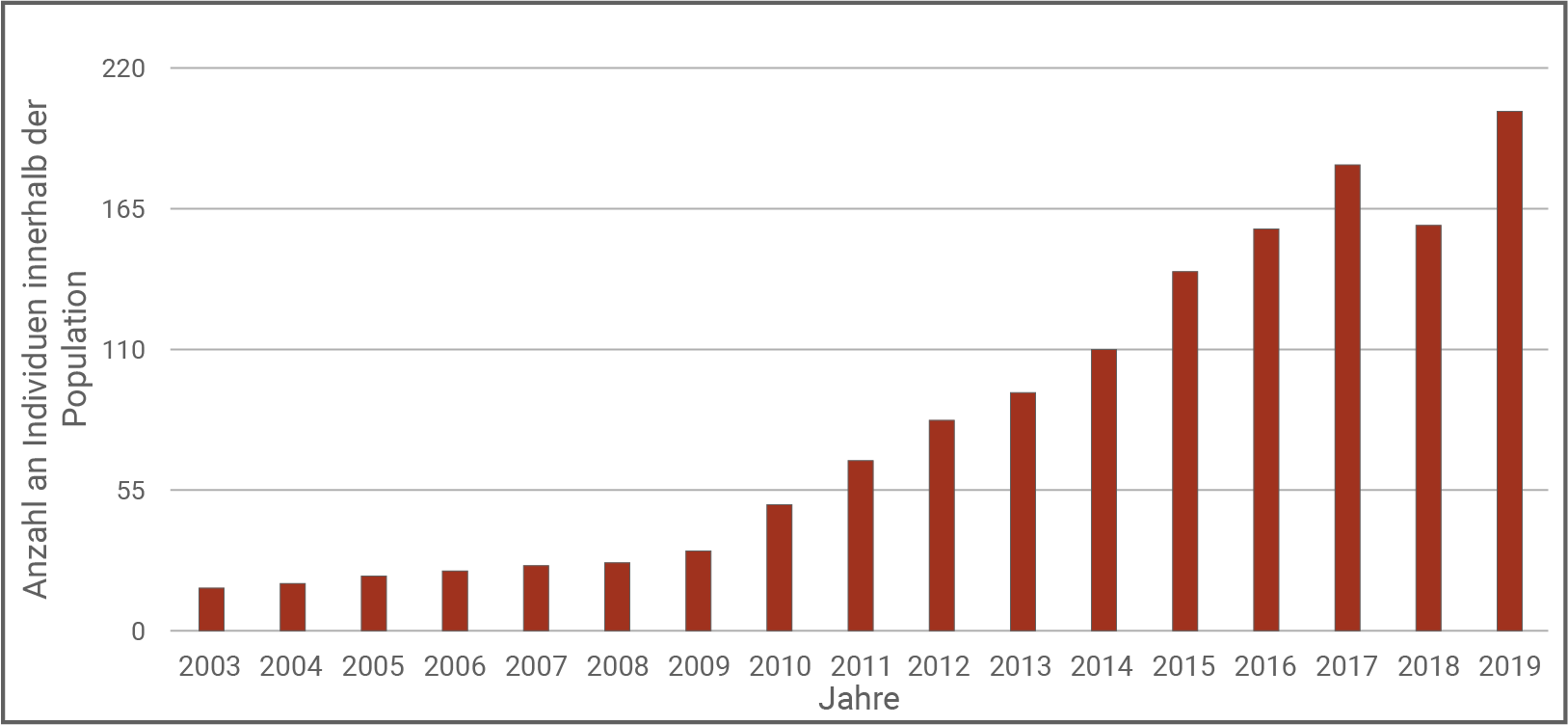

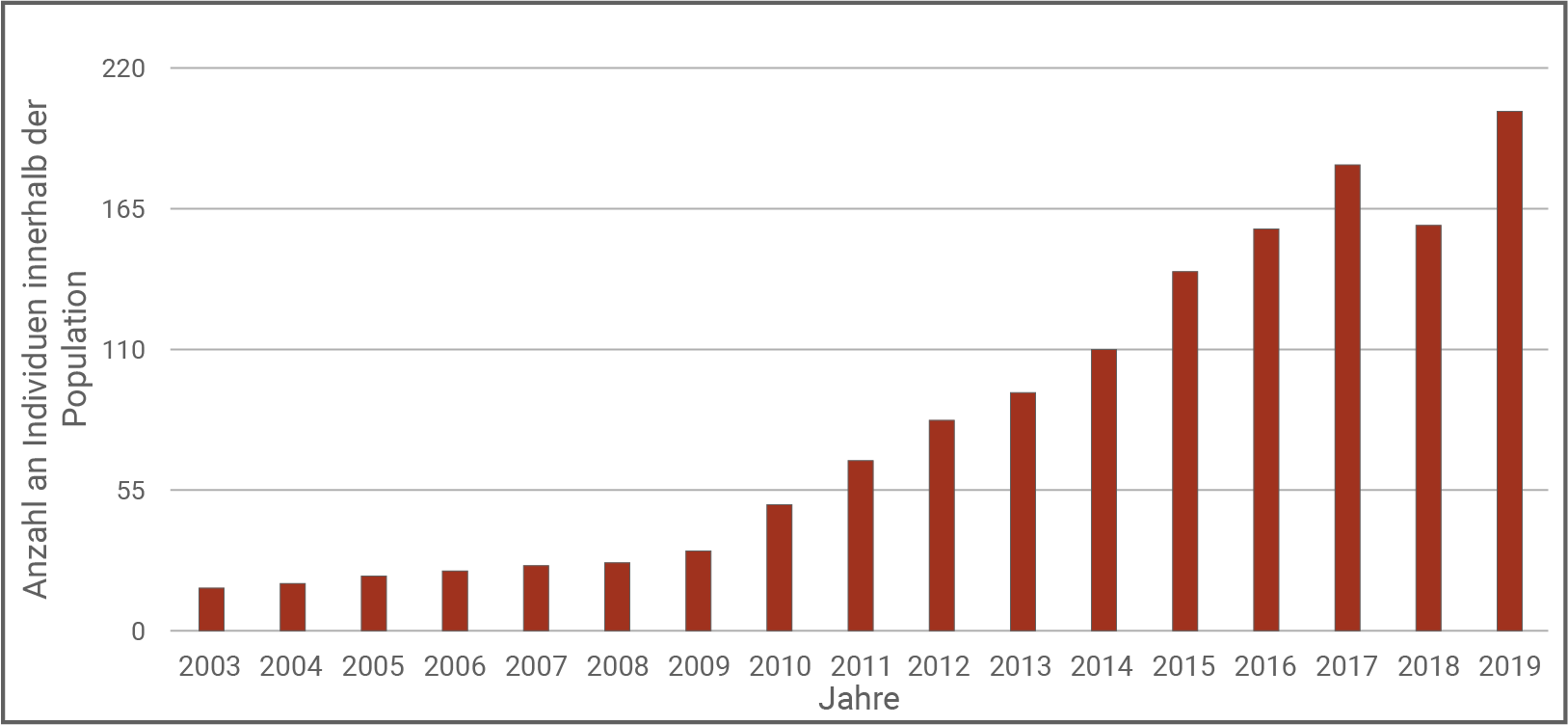

Material 5: Entwicklung der Großen Hufeisennase in Hohenburg, stark vereinfacht nach URL: https://www.lbv.de/naturschutz/life-natur-projekte/life-projekt-grosse-hufeisennase/tagebuch/, abgerufen am 04.02.21

Fledermäuse leben in der Regel als Einzelgänger oder in kleinen Gruppen. Das ändert sich zur Paarungszeit. Die Weibchen suchen ein Wochenstubenquartier auf und schließen sich zu Wochenstubenkolonien mit 10 bis 650 Tieren zusammen.

Material 5: Entwicklung der Großen Hufeisennase in Hohenburg, stark vereinfacht nach URL: https://www.lbv.de/naturschutz/life-natur-projekte/life-projekt-grosse-hufeisennase/tagebuch/, abgerufen am 04.02.21

Fledermäuse leben in der Regel als Einzelgänger oder in kleinen Gruppen. Das ändert sich zur Paarungszeit. Die Weibchen suchen ein Wochenstubenquartier auf und schließen sich zu Wochenstubenkolonien mit 10 bis 650 Tieren zusammen.

Dieses enge Zusammenleben in den Wochenstuben bietet neben vielen Vorteilen, zum Beispiel der gemeinsamen Brutpflege, auch Nachteile. Für Krankheitserreger, beispielsweise Viren, ist es somit besonders gut möglich viele Tiere zu infizieren. Die Fledermäuse besitzen jedoch ein besonders effektives Immunsystem. Es wurde herausgefunden, dass manche Fledertiere den Botenstoff Interferon A fortlaufend ausschütten und somit die Virenabwehr beschleunigt und verstärkt wird. Im Gegenzug entstehen durch Mutationen immer ansteckendere Viren, um gegen diese Abwehr anzukämpfen. Kommt es zufällig zur Übertragung dieser Viren auf andere Säugetiere mit einem schwächeren Immunsystem, kann diese Infektion tödlich enden. Material 6: Das Immunsystem der Fledermäuse

Aufgabe B1

Die Tomate (Solanum lycopersicum) stammt ursprünglich aus Lateinamerika. Unreife Tomatenfrüchte sind grün gefärbt, da sie noch Chloroplasten enthalten. In diesem Stadium können Früchte Fotosynthese betreiben. Die orange-rötliche Färbung der Carotinoide wird vom Grün des Chlorophylls überdeckt. Während der Reife der Früchte wird das Chlorophyll abgebaut. Jetzt färben sich die Tomaten rot. Dafür ist vor allem Lycopin, ein Farbstoff aus der Gruppe der Carotinoide, verantwortlich.Als Antioxidans und sogenannter Radikalfänger kann Lycopin reaktionsfreudige Stoffe unschädlich machen. Neben der eigentlichen Lichtabsorption schützt es so die Fotosysteme in den Chloroplasten vor Oxidationsschäden durch Licht und Sauerstoff. Die Vermehrung der Tomaten erfolgt, wie bei anderen Nachtschattengewächse auch, durch Vibrationsbestäubung. Die bestäubenden Insekten, insbesondere Hummeln, erzeugen durch die Frequenz ihres Flügelschlags Vibrationen an den Blüten, wodurch die Pollen aus den Staubbeuteln geschüttelt werden. In Gewächshäusern mussten Tomatenblüten früher manuell bestäubt werden.

Heute werden Staaten der Dunklen Erdhummel (Bombus terrestris) kommerziell für den Gewächshausanbau von Tomaten gezüchtet und weltweit vertrieben. Aus den Treibhäusern entwichene Hummeln bereiten in Japan und Südamerika bereits Probleme. Die Populationen heimischer Hummelarten mit ähnlichen ökologischen Ansprüchen gehen dort zurück. Material 1: Bestäubung von Tomatenpflanzen Der Gewächshausanbau von Tomaten im kühlen, regnerischen Mitteleuropa ist heute hoch technisiert und kann Erträge von bis zu 70 kg Tomaten pro Quadratmeter Anbaufläche hervorbringen.

Strenge Hygienemaßnahmen erschweren das Eindringen von Krankheitserregern und Schädlingen. Die Tomatenpflanzen wachsen in Hydrokultur und werden so optimal mit Nährstoffen versorgt. Die Hydrokultur der Pflanzen und Schutz vor Regen verhindern die Entwicklung der Braunfäule. Dies ist eine Pilzinfektion durch Phytophthora infestans, die zum Verwelken der Blätter und so zum Absterben der Pflanzen führt.

Temperaturen von ca. 22 °C, eine doppelte Kohlenstoffdioxidkonzentration in der Luft, 80 % Luftfeuchtigkeit und ergänzende Tageslicht-Beleuchtung optimieren die abiotischen Umweltbedingungen weiter. Während Hummeln die Blüten bestäuben, bekämpfen beispielsweise Schlupfwespen eingedrungene Schadinsekten. Material 2: Gewächshausanbau von Tomaten Die Lichtabsorption in den Chloroplasten findet mit Hilfe von Lichtsammelkomplexen statt. Hierbei handelt es sich um Transmembranproteine der Thylakoide im Chloroplasten, die z. B. Chlorophylle und Carotinoide wie Lycopin und

1

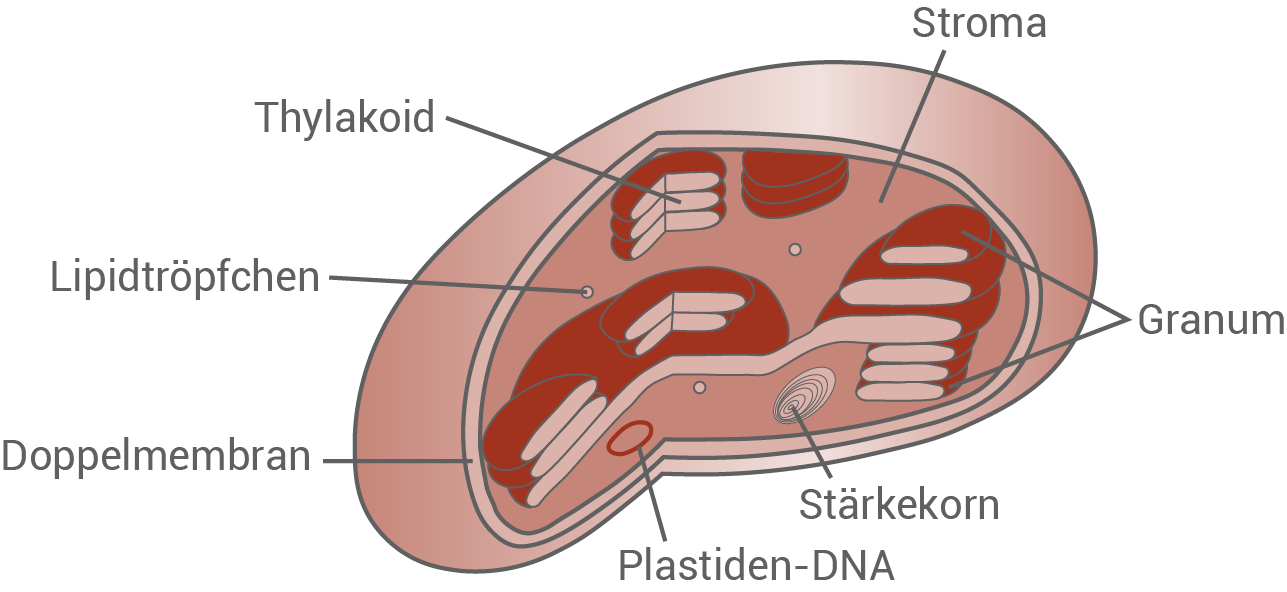

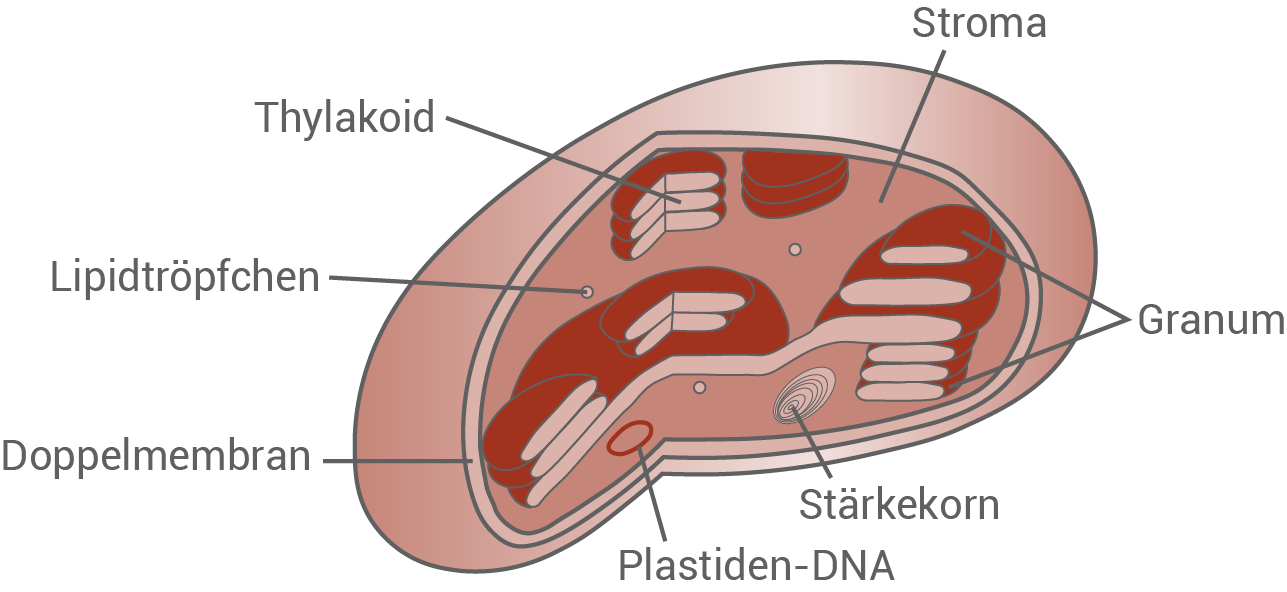

Fertige auf unliniertem Papier eine beschriftete schematische Zeichnung eines Chloroplasten an.

05 BE

2

Stelle den lichtabhängigen Prozess der Fotosynthese in einem Fließschema dar.

05 BE

3

Erläutere mit Hilfe der Materialien zwei interspezifische Beziehungen im Gewächshaus.

06 BE

4

Begründe die Bedeutung des Farbwandels der Tomaten-Frucht.

02 BE

5

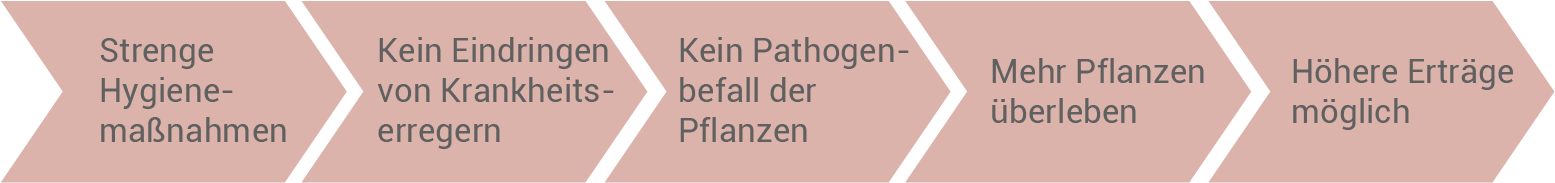

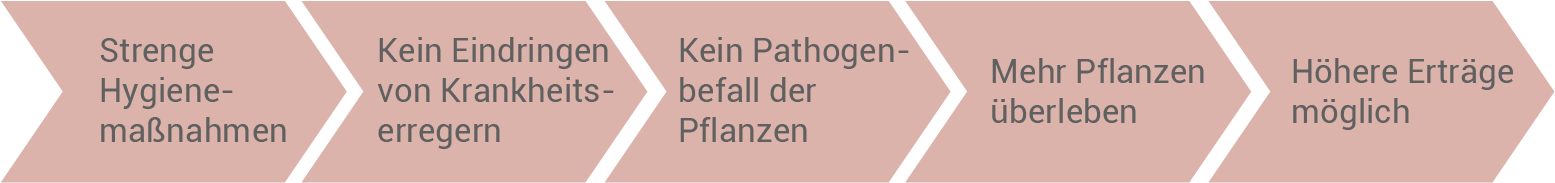

Erstelle mit Hilfe von Material 2 eine schematische mindestens fünfgliedrige Kausalkette zur Wirkung eines Faktors, der im Gewächshaus zu einer Ertragssteigerung führt.

05 BE

6

Erläutere je einen Vor- und Nachteil des weltweiten, kommerziellen Einsatzes von Hummelvölkern beim Tomatenanbau in Gewächshäusern.

04 BE

7

Erkläre die Bedeutung von Lycopin als Antennenpigment und Antioxidans für Tomatenpflanzen im Vergleich zu lycopinfreien Pflanzen.

03 BE

30 BE

Aufgabe B2

Die Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum) ist die größte Fledermausart aus der Familie der Hufeisennasen. Sie bewohnt im Sommer zugluftfreie Dachböden, Kirchtürme oder Ruinen und zieht sich im Winter in frostsichere und feuchte Berghöhlen zurück, um dort in Winterschlaf zu fallen. Wie alle Fledermäuse ist auch R. ferrumequinum nachtaktiv und bewegt sich fliegend fort. Ursache ihres hohen Energiebedarfs sind ihre hohe Körpertemperatur und ihre Fortbewegungsart. Im Flug erbeuten sie unter anderem Maikäfer, Dungkäfer, Mistkäfer und Mücken. Die große Hufeisennase steht auf der Roten Liste als eine vom Aussterben bedrohte Art. Es gibt nur noch wenige Verbreitungsgebiete in Deutschland.Eine eng verwandte Art, die Kleine Hufeisennase (R. hipposideros), gilt in Deutschland ebenfalls als vom Aussterben bedroht. Ihre Verbreitung erstreckt sich über Sachsen, Thüringen, Sachsen-Anhalt sowie Bayern. Die Individuen der Großen Hufeisennase im bayrischen Hohenburg jagen vorwiegend auf dem US-amerikanischen Truppenübungsplatz in der Nähe ihres Sommerquartiers. Da das Gelände über 70 Jahre nie mit Kunstdünger, Gülle oder Pflanzenschutzmitteln in Kontakt kam, konnten sich zahlreiche Pflanzen- und Tierarten ansiedeln. Seit 2012 gibt es eine Beweidung mit Rindern. Diese bildete die Grundlage für die Ansiedlung von Dung- und Mistkäfern, die sich von Pflanzenresten im Rinderdung ernähren und ihre Eier darin ablegen. Außerdem konnte sich in einem bewaldeten Stück des Areals 2017 ein Sperberpaar niederlassen und erfolgreich fortpflanzen. Diese Greifvogelart ernährt sich fast ausschließlich von kleinen Vögeln. Gelegentlich werden aber auch Mäuse, Fledermäuse, kleine Reptilien und Wirbellose erbeutet. Durch sich ständig in Bewegung befindliche aufblasbare Stoffsäulen wurde versucht die wachsende Sperberpopulation zu vertreiben. Material 4: Jagdgründe der Großen Hufeisennase in Hohenburg

Dieses enge Zusammenleben in den Wochenstuben bietet neben vielen Vorteilen, zum Beispiel der gemeinsamen Brutpflege, auch Nachteile. Für Krankheitserreger, beispielsweise Viren, ist es somit besonders gut möglich viele Tiere zu infizieren. Die Fledermäuse besitzen jedoch ein besonders effektives Immunsystem. Es wurde herausgefunden, dass manche Fledertiere den Botenstoff Interferon A fortlaufend ausschütten und somit die Virenabwehr beschleunigt und verstärkt wird. Im Gegenzug entstehen durch Mutationen immer ansteckendere Viren, um gegen diese Abwehr anzukämpfen. Kommt es zufällig zur Übertragung dieser Viren auf andere Säugetiere mit einem schwächeren Immunsystem, kann diese Infektion tödlich enden. Material 6: Das Immunsystem der Fledermäuse

1

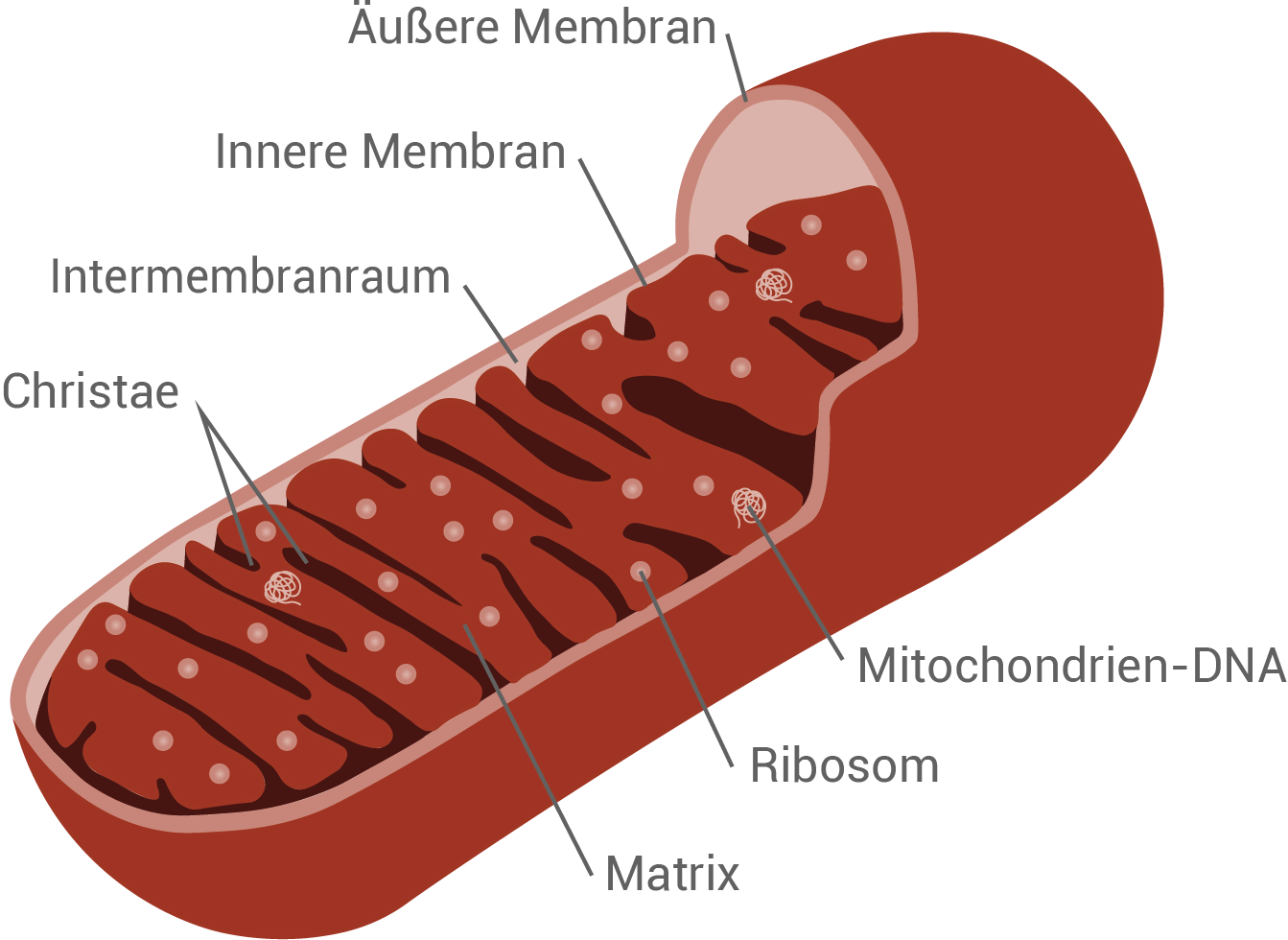

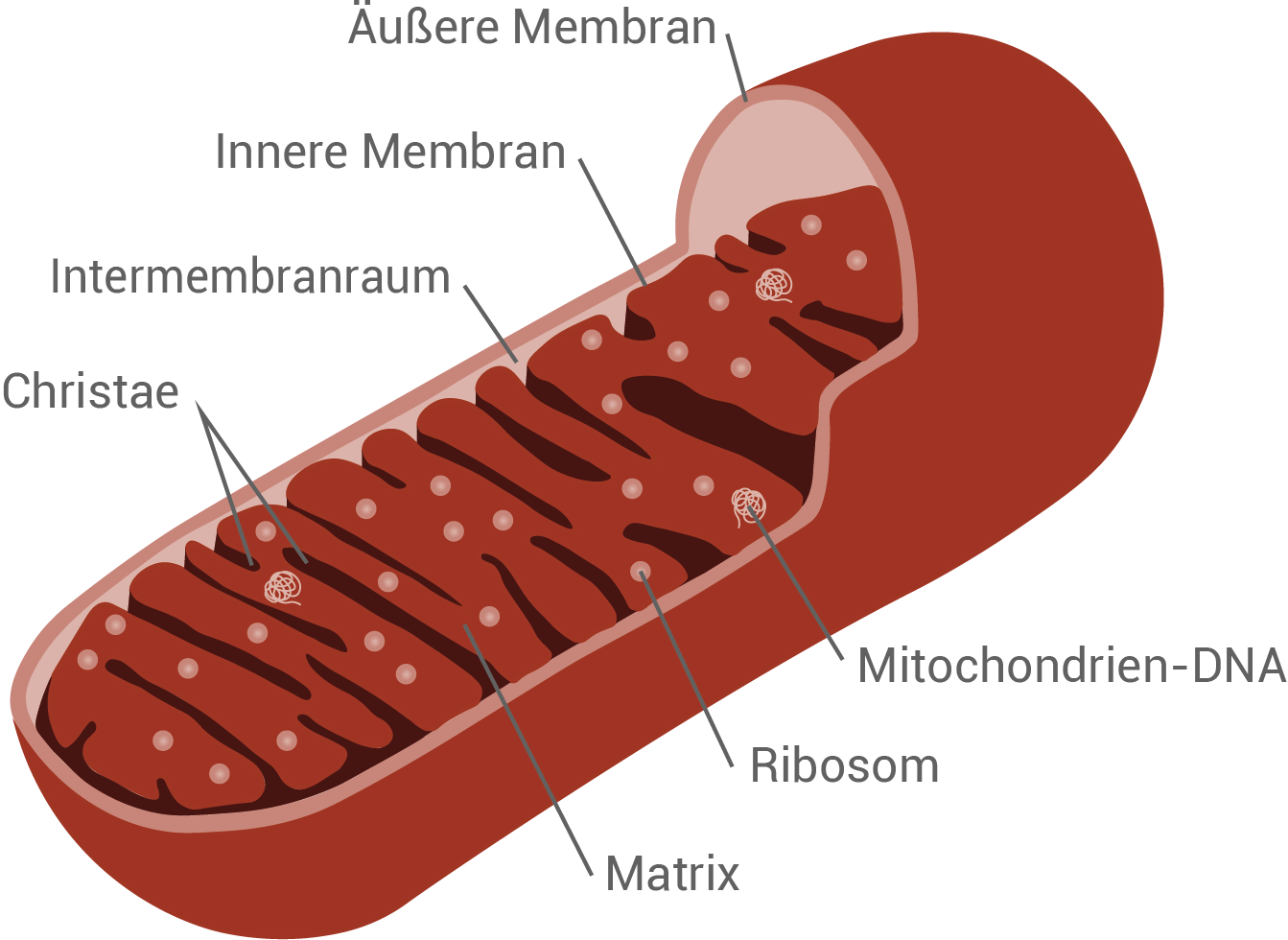

Fertige eine beschriftete schematische Zeichnung vom Bau des Zellorganells an, in dem die Energiefreisetzung in einer Zelle der Großen Hufeisennase stattfindet.

05 BE

2

Stelle die Glykolyse in Form eines Fließschemas dar.

04 BE

3

Erstelle unter Einbeziehung von Material 4 ein Nahrungsnetz.

05 BE

4

Beschreibe ein Prinzip der DNA-Sequenzierung zur Untersuchung des Verwandtschaftsgrades von Großer Hufeisennase und Kleiner Hufeisennase.

05 BE

5

Werte das Diagramm zur Entwicklung der Population der Großen Hufeisennase aus.

07 BE

6

Beschreibe die humorale Immunantwort nach Erstkontakt mit einem Virus.

04 BE

30 BE

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Lösung B1

1

Schematische Zeichnung eines Chloroplasten:

2

Der lichtabhängige Prozess der Fotosynthese:

Chlorophyll a im Fotosystem II absorbiert Licht  Elektronen werden auf ein höheres Energieniveau durch Nutzung der Lichtenergie angehoben

Elektronen werden auf ein höheres Energieniveau durch Nutzung der Lichtenergie angehoben  Entstehung angeregter Chlorophyllmoleküle

Entstehung angeregter Chlorophyllmoleküle  Reduktion eines stabilen Elektronenakzeptor durch das energiereiche Elektron

Reduktion eines stabilen Elektronenakzeptor durch das energiereiche Elektron  Weiterleitung des Elektrons über die Elektronentransportkette bis zum Fotosystem I

Weiterleitung des Elektrons über die Elektronentransportkette bis zum Fotosystem I  Fotosystem I wird ebenfalls durch Lichtabsorption angeregt

Fotosystem I wird ebenfalls durch Lichtabsorption angeregt  Abgabe eines Elektrons an einen Elektronenakzeptor

Abgabe eines Elektrons an einen Elektronenakzeptor  Reduktion von

Reduktion von

Bildung von

Bildung von  mithilfe von zwei Elektronen und zwei Protonen (damit pro Fotosystem zwei Elektronen angeregt werden, müssen vier Lichtquanten absorbiert werden)

mithilfe von zwei Elektronen und zwei Protonen (damit pro Fotosystem zwei Elektronen angeregt werden, müssen vier Lichtquanten absorbiert werden)  Füllen der Elektronenlücke in FS II durch Fotolyse von Wasser

Füllen der Elektronenlücke in FS II durch Fotolyse von Wasser  Reduktion von FS II, sodass wieder Licht absorbiert werden kann

Reduktion von FS II, sodass wieder Licht absorbiert werden kann  Freiwerden von zwei Protonen und molekularem Sauerstoff im Thylakoidinneren

Freiwerden von zwei Protonen und molekularem Sauerstoff im Thylakoidinneren  Freisetzung des Sauerstoffes durch Spaltöffnungen in die Umwelt

Freisetzung des Sauerstoffes durch Spaltöffnungen in die Umwelt  ATP-Synthese durch Nutzung des Protonengradienten an der Thylakoidmembran.

ATP-Synthese durch Nutzung des Protonengradienten an der Thylakoidmembran.

3

Interspezifische Beziehungen im Gewächshaus:

In den Gewächshäusern werden Hummeln zur Bestäubung der Tomatenblüten eingesetzt. Die Symbiose dient der Befruchtung der Tomatenpflanze und der Ernährung der Hummeln durch Pollen und Nektar. Außerdem werden Schlupfwespen zur Bekämpfung von Schädlingen herangezogen. Hierbei handelt es sich um eine Räuber-Beute-Beziehung, bei der sich die Schlupfwespen von Schadinsekten ernähren.

4

Bedeutung des Farbwandels der Tomatenfrucht:

Im unreifen Zustand sind Tomaten grün. Die grüne Farbe kommt durch den hohen Gehalt an Chloroplasten zustande, welche rotes und blaues Licht aus dem Sonnenlicht absorbieren, und grünes Licht reflektieren. Werden die Früchte reif, so werden die Chloroplasten abgebaut. Die Pflanze ist nicht mehr auf die Fotosyntheseleistung der Früchte angewiesen. Durch das fehlende Chlorophyll wird die rote Färbung der Carotinoide sichtbar.

5

Kausalkette zur Ertragssteigerung:

6

Vor- und Nachteil des Einsatzes von Hummelvölkern beim Tomatenanbau in Gewächshäusern:

- Vorteil: Es ist keine händische Bestäubung der Blüten der Tomatenpflanzen nötig.

- Nachteil: Hummeln, die aus dem Gewächshaus ausbrechen, können einheimische Hummelarten verdrängen.

7

Bedeutung von Lycopin als Antennenpigment und Antioxidans für Tomatenpflanzen im Vergleich zu lycopinfreien Pflanzen:

Material 3 ist zu entnehmen, dass Lycopin als Antennenpigment ein im Vergleich zu Chlorophyll a und b nur ein Absorptionsmaximum aufweist. Im Gegenteil zu lycopinfreien Pflanzen, sind Pflanzen mit Lycopin in der Lage, Licht einer Wellenlänge von etwa 500 nm zu absorbieren. Diese Pflanzen können insgesamt mehr Licht absorbieren, und es steht ihnen mehr Energie für die Fotosynthese zur Verfügung. Als Antioxidans hat Lycopin eine wichtige Schutzfunktion. Es ist in der Lage reaktionsfreudige Stoffe (wie freie Radikale) unschädlich zu machen. So schützen sie die Fotosysteme vor Oxidationsschäden, und erhöhen dadurch die Effizienz der Fotosynthese.

Lösung B2

1

Schematische Zeichnung eines Mitochondriums:

2

Ablauf der Glykolyse:

Übertragung einer Phosphatgruppe aus einem ATP-Molekül auf Glucose  Entstehung von Glucose-6-phosphat

Entstehung von Glucose-6-phosphat  Spaltung in zwei

Spaltung in zwei  -Körper Phosphoglycerinaldehyd (PGA)

-Körper Phosphoglycerinaldehyd (PGA)  zwei Wasserstoffatome von PGA werden auf

zwei Wasserstoffatome von PGA werden auf  übertragen

übertragen  Entstehung von

Entstehung von  und Phosphoglycerinsäure

und Phosphoglycerinsäure  frei werdende Energie lässt ADP und Phosphor zu ATP reagieren

frei werdende Energie lässt ADP und Phosphor zu ATP reagieren  Bildung von Phosphoenolbrenztraubensäure (PEP) und Übertragung einer Phosphatgruppe auf ADP

Bildung von Phosphoenolbrenztraubensäure (PEP) und Übertragung einer Phosphatgruppe auf ADP  Entstehung von Brenztraubensäure.

Entstehung von Brenztraubensäure.

3

Nahrungsnetz gemäß Material 4:

4

Prinzip der DNA-Sequenzierung zur Untersuchung des Verwandtschaftsgrades von Großer Hufeisennase und Kleiner Hufeisennase:

Mithilfe der Kettenabbruchsynthese nach Frederick Sanger lässt sich die Abfolge der einzelnen Nukleotide einer DNA-Sequenz ermitteln. Dabei wird die zu untersuchende Sequenz zunächst denaturiert. Zu einem der entstehenden Einzelstränge (Matrizenstrang) werden Primer gegeben, die sich an einen bestimmten, bekannten DNA-Abschnitt komplementär anlagern. Es werden nun vier Reaktionsansätze hergestellt. Diese enthalten alle vier Basen und DNA-Polymerase. In jedem Ansatz ist genau eine Sorte Basen mit fehlender 3'-Hydroxygruppe (sogenannte Stopp-Nukleotide) enthalten. Die Stopp-Nukleotide werden per Zufallsprinzip an unterschiedlichen Stellen der neu synthetisierten DNA eingebaut. Die Reaktion kann nun nicht weiter ablaufen. Dadurch entstehen in jedem der vier Reaktionsansätze Fragmente unterschiedlicher Länge, die immer ein Stopp-Nukleotid einer bekannten Base besitzen. Im Anschluss werden die Fragmente einer Gelelektrophorese unterzogen, und so der Länge nach sortiert. Werden auf dem Gel von unten nach oben die jeweiligen Stopp-Nukleotide abgelesen, kann auf die Basenabfolge rückgeschlossen werden.

Wird die DNA der Großen Hufeisennase und die DNA der Kleinen Hufeisennase auf diese Weise sequenziert, können die beiden Sequenzen miteinander verglichen und auf Ähnlichkeit überprüft werden. Sind die beiden Arten nah miteinander verwandt, so ist eine ähnliche Basensequenz zu vermuten.

5

Auswertung des Diagramms zur Entwicklung der Population der Großen Hufeisennase:

Das Diagramm in Material 5 zeigt die Anzahl der Individuen innerhalb der Population der Großen Hufeisennase in Hohenburg in den Jahren 2003 bis 2019. Von 2003 bis 2009 wuchs die Population nur geringfügig. Ab dem Jahr 2010 ist ein starker Zuwachs an Individuen von etwa 50 Tieren im Jahr 2010 bis etwa 200 Individuen im Jahr 2019 zu erkennen. Dieser rasante Anstieg könnte auf die Beweidung des Geländes mit Rindern zurückzuführen sein. Durch den Dung der Rinder breiten sich Insekten aus, die den Fledermäusen als Nahrungsgrundlage dienen. Steht den Fledermäusen mehr Nahrung zur Verfügung, so können sie sich gut vermehren. Im Jahr 2018 ist ein leichter Rückgang der Population zu verzeichnen. Möglicherweise hat das Sperberpaar, welches sich im Jahr 2017 in dem Habitat niederließ, im Folgejahr einige Fledermäuse erbeutet. Da sich die Fledermauspopulation im Jahr 2019 wieder vollständig erholt hatte, haben die Sperber vermutlich keinen allzu starken Effekt auf die Fledermauspopultion in Hohenburg.

6

Die humorale Immunantwort nach Erstkontakt mit einem Virus:

Als humorale Immunantwort werden Prozesse des Abwehrsystems bezeichnet, die durch nicht-zelluläre Bestandteile der Körperflüssigkeiten vermittelt werden. Bei dieser Abwehrreaktion des Körpers produzieren B-Lymphozyten Antikörper gegen ein bestimmtes Antigen, welche dann ins Blut abgegeben werden, und an dieses Antigen binden können. Antikörper bilden mit dem Virus ein Aggregat, welches durch Fresszellen erkannt, und durch Phagocytose eliminiert werden kann.