Teil C – Experimente: Katalasereaktion, Pusteblume

Wähle eine der nachstehenden Aufgaben aus und bearbeite diese.

Die Sauerstofffreisetzung kann im Experiment durch eine Bläschen- und stellenweise Schaumbildung beobachtet werden. Die Aktivität bzw. Umsatzgeschwindigkeit der Katalase ist von verschiedenen Reaktionsbedingungen abhängig.

Die Sauerstofffreisetzung kann im Experiment durch eine Bläschen- und stellenweise Schaumbildung beobachtet werden. Die Aktivität bzw. Umsatzgeschwindigkeit der Katalase ist von verschiedenen Reaktionsbedingungen abhängig.

Aufgabe C1

Im Stoffwechsel aerober Lebewesen wird ständig das Zellgift Wasserstoffperoxid gebildet. Mit Hilfe des Enzyms Katalase wird Wasserstoffperoxid abgebaut.

1

Untersuche experimentell die Wirkungsweise von Katalase aus rohem Möhrensaft.

Fertige zum Experiment ein Kurzprotokoll an.

Durchführung:

Beschrifte 6 Reagenzgläser mit den Ziffern 1 bis 6.

Fülle zunächst in die Reagenzgläser jeweils 3 ml rohen Möhrensaft. Die Reagenzgläser sind wie folgt weiter vorzubereiten:

Beschrifte 6 Reagenzgläser mit den Ziffern 1 bis 6.

Fülle zunächst in die Reagenzgläser jeweils 3 ml rohen Möhrensaft. Die Reagenzgläser sind wie folgt weiter vorzubereiten:

- Reagenzglas 1: im siedenden Wasserbad mindestens 2 Minuten erhitzen

- Reagenzglas 2: 8 Tropfen Chlorwasserstoffsäure-Lösung

- Reagenzglas 3: 3 Tropfen Chlorwasserstoffsäure-Lösung

- Reagenzglas 4: kein Zusatz

- Reagenzglas 5: 4 Tropfen Natriumhydroxid-Lösung

- Reagenzglas 6: 8 Tropfen Natriumhydroxid-Lösung

11 BE

2

Erläutere den Ablauf dieser enzymkatalysierten Reaktion.

04 BE

15 BE

Aufgabe C2

Jedem Kind ist die „Pusteblume“ bekannt. Sie wird botanisch Gewöhnlicher Löwenzahn Taraxacum officinale genannt, was nach neueren Untersuchungen jedoch nicht korrekt ist. Die genetische und morphologische Vielfalt zwischen den Individuen unterschiedlicher Populationen ist zu groß, um in das heutige Artkonzept zu passen. Deshalb wird der Gewöhnliche Löwenzahn als Aggregation vieler Arten verstanden und wissenschaftlich als Taraxacum officinale agg. oder neuerdings als Sektion Ruderalia der Gattung Taraxacum bezeichnet.

1

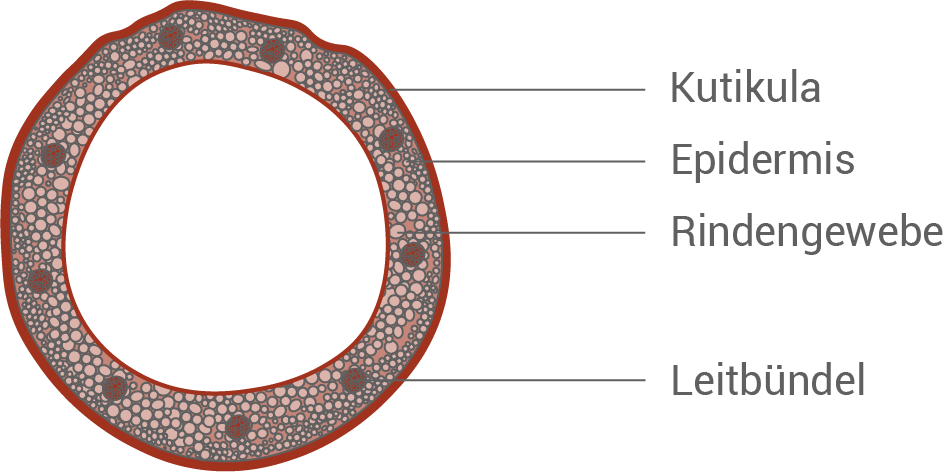

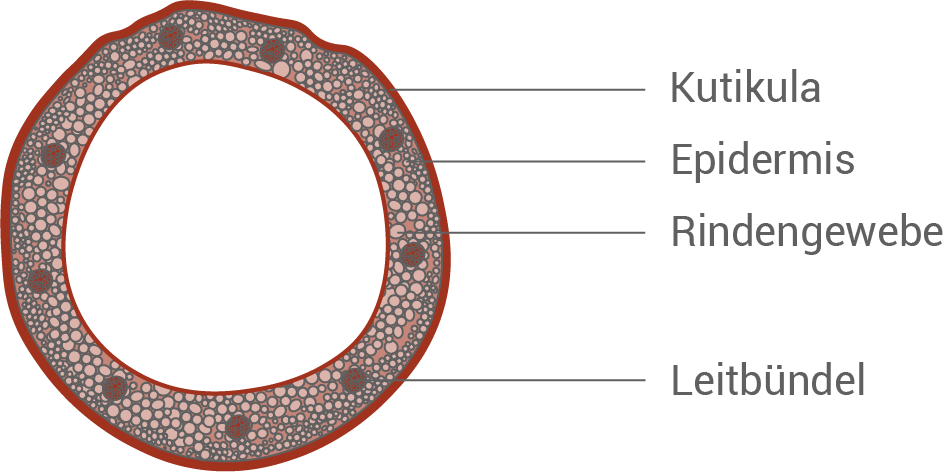

Stelle ein Querschnittspräparat eines Löwenzahnstängels her.

Mikroskopiere dieses bei geeigneter Vergrößerung. Fertige eine beschriftete schematische Zeichnung der Sprossachse an.

Das Präparat ist nach Fertigstellung der Zeichnung der Aufsicht führenden Fachlehrkraft unter dem Mikroskop vorzuweisen.

Mikroskopiere dieses bei geeigneter Vergrößerung. Fertige eine beschriftete schematische Zeichnung der Sprossachse an.

Das Präparat ist nach Fertigstellung der Zeichnung der Aufsicht führenden Fachlehrkraft unter dem Mikroskop vorzuweisen.

07 BE

2

Schneide zwei ca. 8 cm lange Löwenzahnstängel an einem Ende etwa 3 cm tief kreuzweise ein.

Gib einen Stängel in ein Gefäß mit Wasser, den anderen in ein Gefäß mit einer Salzlösung.

Die Qualität des experimentellen Arbeitens wird mit bewertet.

Werte deine Beobachtungen nach ca. 10 Minuten aus.

Gib einen Stängel in ein Gefäß mit Wasser, den anderen in ein Gefäß mit einer Salzlösung.

Die Qualität des experimentellen Arbeitens wird mit bewertet.

Werte deine Beobachtungen nach ca. 10 Minuten aus.

08 BE

15 BE

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Lösung C1:

1

Kurzprotokoll zum Experiment:

- Durchführung:

Die sechs Reagenzgläser wurden beschriftet und mit jeweils 3 ml rohem Möhrensaft gefüllt. Das erste Reagenzglas wurde im siedenden Wasserbad für zwei Minuten erhitzt. In Reagenzglas 2 wurden acht und in Reagenzglas 3 drei Tropfen Chlorwasserstoffsäure-Lösung gegeben. Reagenzglas 4 wurde nicht weiter behandelt. In Reagenzglas 5 wurden vier und in Reagenzglas 6 acht Tropfen Natriumhydroxid-Lösung gegeben. Die Reagenzgläser wurden anschließend kurz geschüttelt und für zwei Minuten ruhen gelassen. Danach wurde in jedes Reagenzglas 3 ml Wasserstoffperoxid-Lösung zugegeben. - Erwartete Beobachtungen:

- Reagenzglas: Keine Bläschenbildung

- Reagenzglas: Keine Bläschenbildung

- Reagenzglas: Geringe Bläschenbildung

- Reagenzglas: Bläschenbildung

- Reagenzglas: Bläschenbildung

- Reagenzglas: Keine Bläschenbildung

- Interpretation der Ergebnisse:

- Reagenzglas: Durch das Erhitzen auf dem Wasserbad denaturiert das Enzym und ist dadurch nicht mehr wirksam.

- Reagenzglas: Durch die Zugabe der Säure verschiebt sich der pH-Wert der Lösung ins Saure. Die saure Reaktionsumgebung inaktiviert das Enzym.

- Reagenzglas: Durch die Zugabe der Säure verschiebt sich der pH-Wert der Lösung ins leicht Saure. Die leicht saure Reaktionsumgebung verlangsamt die Wirkung des Enzyms.

- Reagenzglas: Das Enzym kann normal arbeiten und sein Substrat umsetzen.

- Reagenzglas: Auch im leicht alkalischen Bereich kann das Enzym normal arbeiten und sein Substrat umsetzen.

- Reagenzglas: Wird der pH-Wert zu stark ins Alkalische verschoben, wird das Enzym inaktiviert.

2

Ablauf der Reaktion:

Das Substrat Wasserstoffperoxid wird durch das im Möhrensaft enthaltene Enzym Katalase in Wasser und Sauerstoff umgesetzt. Katalase wirkt dabei als Katalysator, indem es die Aktivierungsenergie herabsetzt und die Reaktionsgeschwindigkeit beschleunigt. Die Entstehung des gasförmigen Reaktionsproduktes Sauerstoff ist für die Bläschenbildung bei erfolgreicher Reaktion verantwortlich.

Lösung C2:

1

Querschnittspräparat eines Löwenzahnstängels:

Hinweis: Es handelt sich hier um eine schematische Zeichnung der Sprossachse des Gewöhnlichen Löwenzahns Taraxacum officinale agg..

Hinweis: Es handelt sich hier um eine schematische Zeichnung der Sprossachse des Gewöhnlichen Löwenzahns Taraxacum officinale agg..

2

Experiment mit Löwenzahnstängel:

Nach 10 Minuten hat sich der Stängel im Wasser deutlich „eingekringelt“, sodass Locken entstanden sind. Der Stängel im Salzwasser ist dagegen unverändert, und gerade geblieben. Dass sich die Stängel beim Aufschneiden und ins Wasser legen einkringeln, liegt daran, dass sich die Zellen im Inneren des Stängels mit Wasser vollsaugen. Sie brauchen nun mehr Platz, und der Stängel kringelt sich ein. Wird der Stängel allerdings in Salzwasser gelegt, so sorgt der hohe Salzgehalt der Umgebung für ein Ausströmen von Wasser aus der Zelle, und der Stängel kringelt sich nicht ein.