Teil A – Cytologie, Genetik, Evolution

Im März 2019 wurde in der Fachzeitschrift Science ein Artikel veröffentlicht, in dem der Chytridpilz Batrachochytrium dendrobatidis für Bestandsrückgänge bei mehr als 500 Amphibienarten und für das Aussterben von 90 Arten verantwortlich gemacht wurde. Das ist das größte bisher durch einen einzelnen Erreger verursachte Artensterben.

Der mikroskopisch kleine Chytridpilz bewirkt eine Verhornung der oberen Hautschichten der Amphibien. Befallenen Tieren droht der Erstickungstod, weil Amphibien zu einem wesentlichen Teil Sauerstoff über die Haut aufnehmen müssen. Wissenschaftler konnten zeigen, dass der Chytridpilz außerdem die spezifische Immunabwehr blockiert, indem er sowohl B- als auch T-Lymphozyten in die Apoptose, den programmierten Zelltod, treibt. Auf Zellen der weniger flexiblen unspezifischen Immunabwehr, wie Fresszellen, hat der Pilz offenbar keine Wirkung. Als Hauptursache weltweiter Rückgänge von Amphibienbeständen gilt aber dennoch die Lebensraum-Zerstörung durch den Menschen – dies betrifft 90 % aller als gefährdet eingestuften Arten.

Um das Ausmaß des Amphibiensterbens zu erfassen, bedient man sich des sogenannten Biomonitorings. Das Biomonitoring ist eine Methode der Molekularbiologie. Sie beinhaltet die Entnahme von kleinen Wasser-, Boden- oder Sedimentproben, um darin Spuren von eDNA zu finden und auszuwerten.

Als eDNA (engl. environmental DNA) wird DNA bezeichnet, die bei der Ausscheidung von Urin, Kot und Abstoßung abgestorbener Körperzellen in sehr geringen Mengen in die Umwelt abgegeben wird. Verschiedene Studien zeigen, dass man einen Zusammenhang zwischen der Konzentration der entsprechenden eDNA und der Häufigkeit von Arten herstellen kann. Sequenzen der DNA sind für viele Amphibienarten ganz oder teilweise bekannt. Dies ermöglicht die Entwicklung artspezifischer Primer für die PCR.

In Mittelamerika haben sich die Froschpopulationen inzwischen teilweise wieder erholt, da sie Resistenzen gegen den Chytridpilz entwickeln konnten.

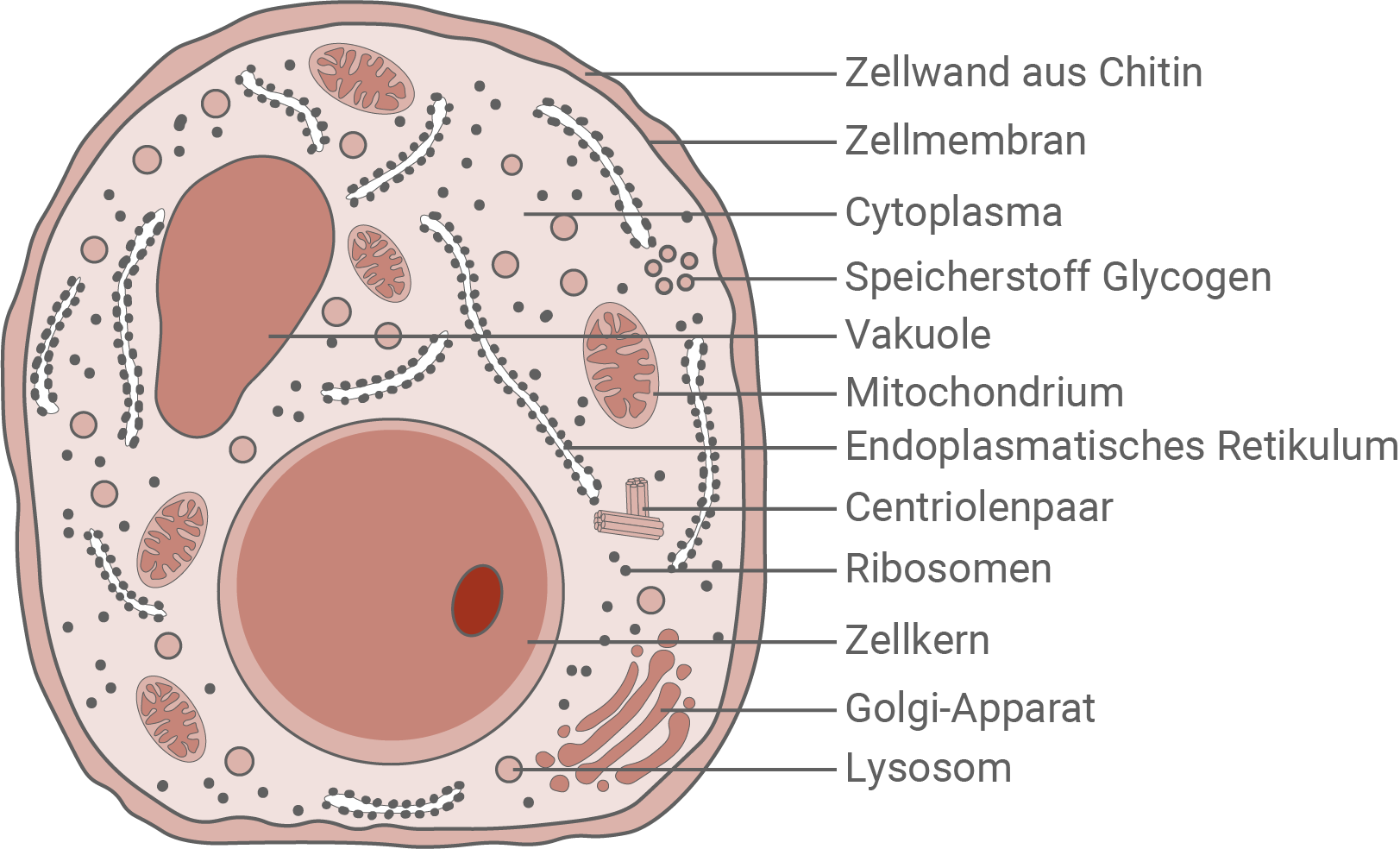

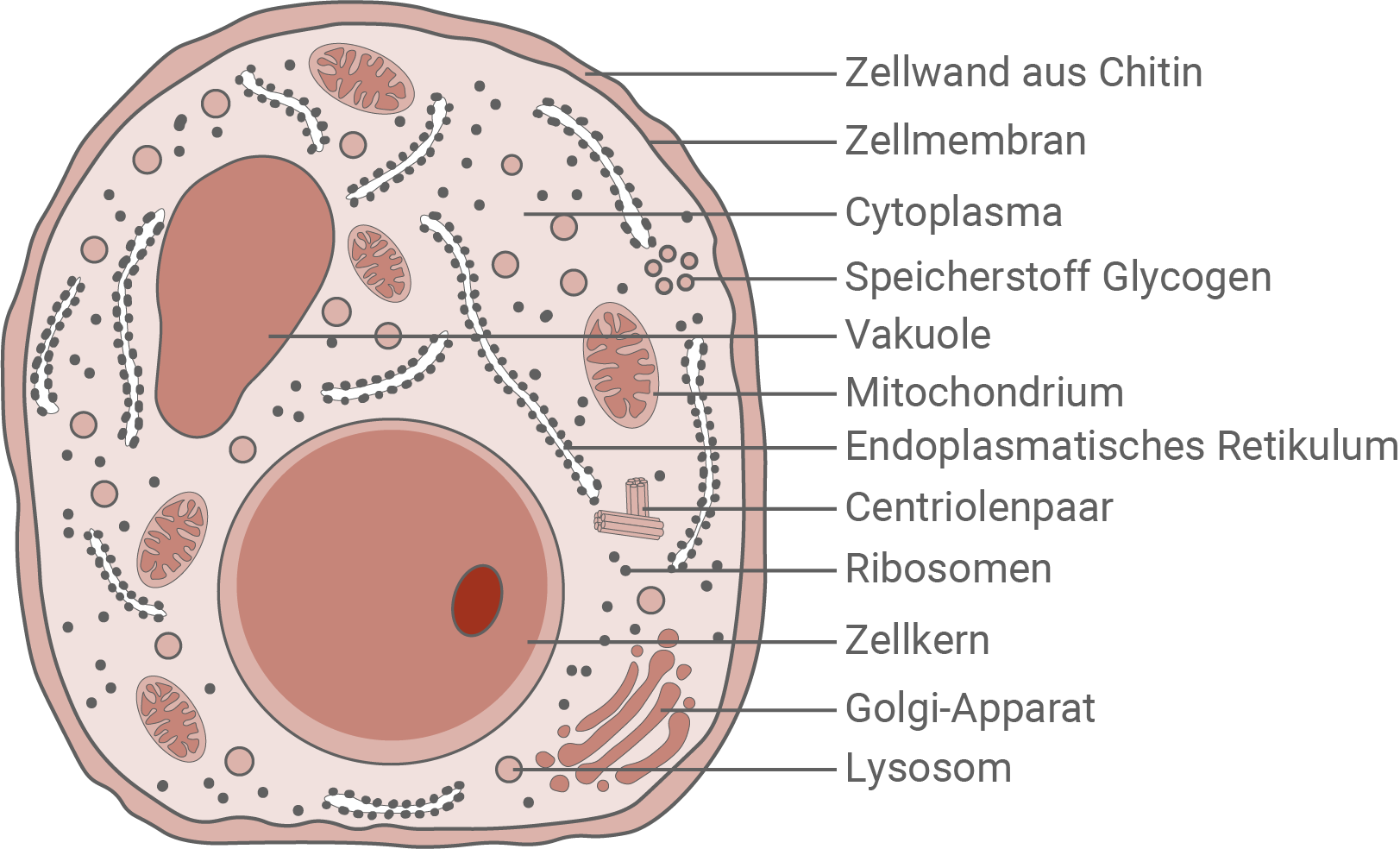

Material 1: Bau einer Pilzzelle

Der mikroskopisch kleine Chytridpilz bewirkt eine Verhornung der oberen Hautschichten der Amphibien. Befallenen Tieren droht der Erstickungstod, weil Amphibien zu einem wesentlichen Teil Sauerstoff über die Haut aufnehmen müssen. Wissenschaftler konnten zeigen, dass der Chytridpilz außerdem die spezifische Immunabwehr blockiert, indem er sowohl B- als auch T-Lymphozyten in die Apoptose, den programmierten Zelltod, treibt. Auf Zellen der weniger flexiblen unspezifischen Immunabwehr, wie Fresszellen, hat der Pilz offenbar keine Wirkung. Als Hauptursache weltweiter Rückgänge von Amphibienbeständen gilt aber dennoch die Lebensraum-Zerstörung durch den Menschen – dies betrifft 90 % aller als gefährdet eingestuften Arten.

Um das Ausmaß des Amphibiensterbens zu erfassen, bedient man sich des sogenannten Biomonitorings. Das Biomonitoring ist eine Methode der Molekularbiologie. Sie beinhaltet die Entnahme von kleinen Wasser-, Boden- oder Sedimentproben, um darin Spuren von eDNA zu finden und auszuwerten.

Als eDNA (engl. environmental DNA) wird DNA bezeichnet, die bei der Ausscheidung von Urin, Kot und Abstoßung abgestorbener Körperzellen in sehr geringen Mengen in die Umwelt abgegeben wird. Verschiedene Studien zeigen, dass man einen Zusammenhang zwischen der Konzentration der entsprechenden eDNA und der Häufigkeit von Arten herstellen kann. Sequenzen der DNA sind für viele Amphibienarten ganz oder teilweise bekannt. Dies ermöglicht die Entwicklung artspezifischer Primer für die PCR.

In Mittelamerika haben sich die Froschpopulationen inzwischen teilweise wieder erholt, da sie Resistenzen gegen den Chytridpilz entwickeln konnten.

Material 1: Bau einer Pilzzelle

1

Vergleiche unter Einbeziehung von Material 1 den Bau einer typischen Pflanzenzelle mit dem einer Pilzzelle anhand von sechs Kriterien.

03 BE

2

Beschreibe den Ablauf einer PCR und deren Bedeutung für das beschriebene Biomonitoring.

05 BE

3

Begründe anhand von zwei Sachverhalten die hohe Sterberate der Amphibien bei Pilzbefall mit Batrachochytrium dendrobatidis.

04 BE

4

Erkläre die mögliche Entstehung von Chytridpilz resistenten Amphibien-Populationen in Mittelamerika durch das Zusammenwirken von drei Evolutionsfaktoren im Sinne der Synthetischen Evolutionstheorie.

03 BE

15 BE

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1

Vergleich von Pflanzenzelle und Pilzzelle:

| Kriterium | Pflanzenzelle | Pilzzelle |

|---|---|---|

| Beschaffenheit der Zellwand | aus Cellulose | aus Chitin |

| Speicherstoff | Glucose | Glycogen |

| Kompartimentierung | vorhanden | vorhanden |

| Chloroplasten | vorhanden | nicht vorhanden |

| Mitochondrien | vorhanden | vorhanden |

| Lysosomen | nicht vorhanden | vorhanden |

2

Ablauf der PCR:

- Denaturierung: Die Doppelhelix wird bei einer Temperatur von ca. 95 °C in ihre beiden Einzelstränge aufgespalten. Das liegt daran, dass bei dieser Temperatur die Wasserstoffbrücken zwischen den einzelnen Basenpaaren aufgelöst werden.

- Hybridisierung: Hier werden bei 55 bis 60 °C Primer komplementär an die Template-DNA angelagert.

- Polymerisation: Die sogenannte Taq-Polymerase synthetisiert bei 72 °C ausgehend von dem 3'-Ende des DNA-Primers einen zum Matrizenstrang komplementären DNA-Strang.

- Dieser Zyklus wird so oft wiederholt, bis die gewünschte Menge des zu replizierenden DNA-Abschnittes entstanden ist. In der Regel umfasst dies etwa 20 bis 40 Zyklen.

3

Hohe Sterberate der Amphibien bei einem Pilzbefall:

- Ein Befall mit dem Pilz ist für Amphibien besonders kritisch, da sie durch die Verhornung der Haut nicht genug Sauerstoff aufnehmen können, und dadurch ersticken.

- Das Immunsystem erkrankter Tiere wird geschwächt, und kann die Infektion dadurch nicht effizient bekämpfen. Ist ein Tier einmal befallen, ist eine Genesung unwahrscheinlich.

4

Entstehung von resistenten Amphibien-Populationen nach der synthetischen Evolutionstheorie:

- Mutation: Durch eine spontane und zufällige Mutation könnte eine genetisch gefestigte Resistenz gegen den Pilz entstanden sein.

- Selektion: Individuen mit diesem Merkmal hatten gegenüber Individuen ohne Mutation einen Selektionsvorteil. Dadurch konnten sie sich besser vermehren.

- Gendrift: Durch Gendrift kann die Allelfrequenz in einer Population verschoben werden. Dieser Effekt tritt vor allem bei kleinen Populationen oder der Neubesiedlung einer Region auf. Das für die Resistenz verantwortliche Allel, könnte in dieser Population überrepräsentiert sein.