HT 1

Thema: Dornteufel

1.

Vergleiche endo- und ektotherme Tiere hinsichtlich der Regulation ihrer Körpertemperatur. Fasse die in Abbildung 1 gezeigten Daten zusammen und werte Material A in Bezug auf die Temperaturregulation des Dornteufels aus. Leite zwei mögliche Selektionsvorteile ab, die sich aus der Fähigkeit zur Farbveränderung beim Dornteufel ergeben (Material A).

(20 Punkte)

2.

Werte die Materialien A und B im Hinblick auf die Angepasstheiten des Dornteufels an den trockenen Lebensraum unter Berücksichtigung seiner Wasseraufnahme und Wasserabgabe aus. Entwickle mithilfe der Synthetischen Evolutionstheorie eine Hypothese zur Entstehung der Hautstruktur des Dornteufels (Materialien A und B).

(19 Punkte)

3.

Beschreibe Unterschiede zwischen konvergenten und divergenten Entwicklungen. Beurteile, ob die Angepasstheiten des Dornteufels an heiße und trockene Lebensräume das Ergebnis einer konvergenten Entwicklung in der Gruppe der australasiatischen Agamen sind (Material C).

(15 Punkte)

Material A: Der Dornteufel

Der Dornteufel (Moloch horridus) ist eine in Australien lebende Echsenart, die in heißen und trockenen Gebieten vorkommt. Dornteufel sind tagaktive, einzelgängerische Räuber, die sich ausschließlich von Ameisen ernähren. Diese werden bevorzugt morgens und am späteren Nachmittag gefressen. Während der heißesten Monate in Australien, Januar und Februar, sind Dornteufel nur selten aktiv auf Nahrungssuche anzutreffen. Die heißesten Tagesphasen verbringen die Tiere überwiegend in unterirdischen Höhlen oder im Schatten von Büschen. Der gewählte Standort befindet sich in der Regel an bevorzugten Laufwegen von Ameisen. Als Fressfeinde des Dornteufels gelten Vögel. Die Hautfarbe von Dornteufeln ist variabel und reicht von gelblich über orange-rot bis olivbraun. Je nach Untergrund sind die Tiere in der Lage, ihre Hautfarbe zu verändern. Aktive Dornteufel sind in der Regel heller als nicht aktive Tiere. Im Rahmen einer Freilanduntersuchung wurden die Körpertemperatur von Dornteufeln und jeweils die Lufttemperatur am Fundort in einem Meter Höhe über dem Boden gemessen (Abbildung 1).

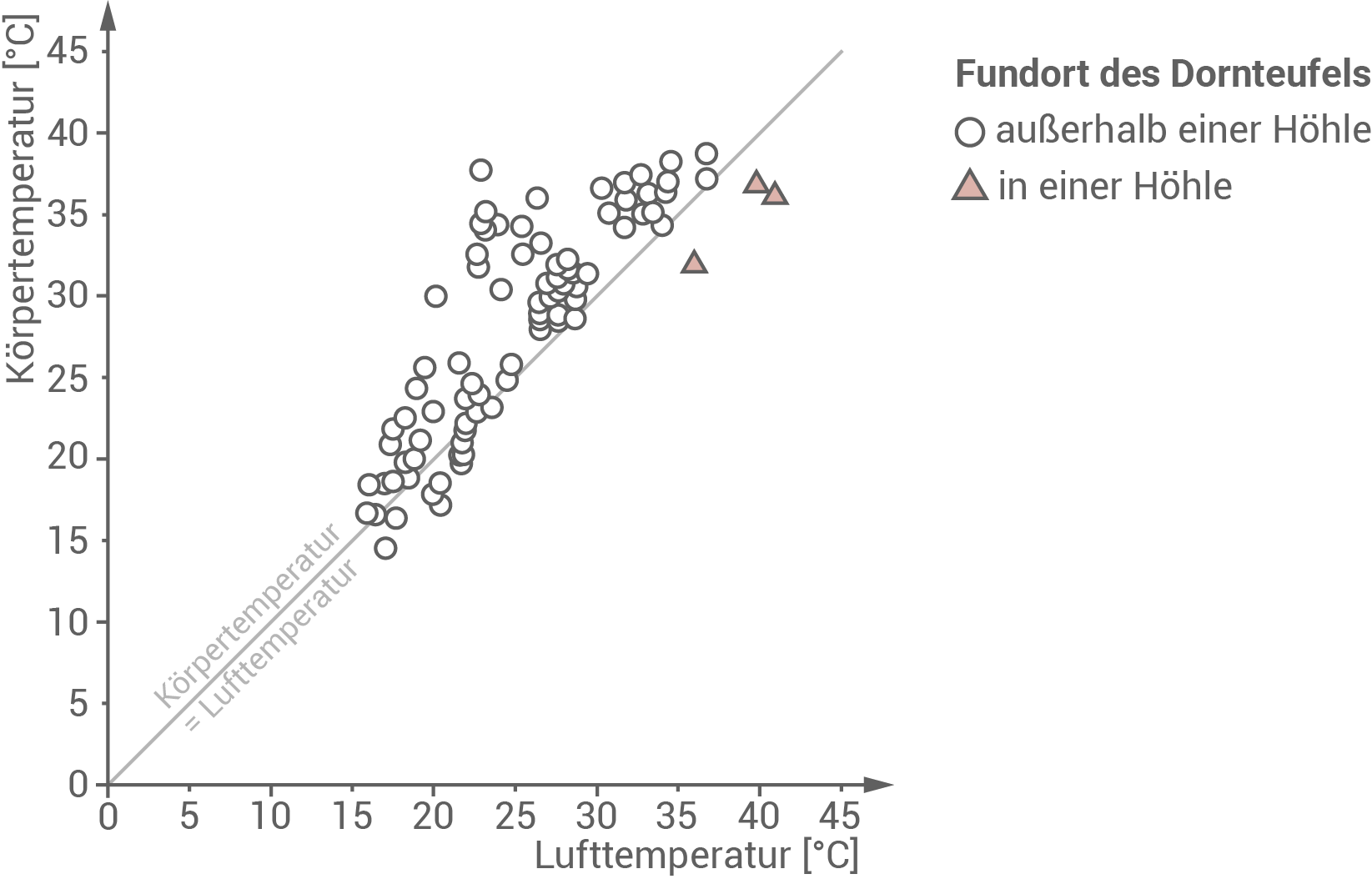

Abbildung 1 Zusammenhang zwischen Körpertemperatur und Lufttemperatur beim Dornteufel. Die Lufttemperatur wurde in einem Meter Höhe über dem Boden gemessen.

Zusammenhang zwischen Körpertemperatur und Lufttemperatur beim Dornteufel. Die Lufttemperatur wurde in einem Meter Höhe über dem Boden gemessen.

Material B: Wasserhaushalt des Dornteufels

Im heißen und trockenen Lebensraum des Dornteufels sind Regenfälle selten. In kühlen Nächten und Morgenstunden kann sich aber gelegentlich Tau bilden. Beim Abkühlen der Luft kondensiert der darin enthaltene Wasserdampf und schlägt sich als Tau nieder, weil kalte Luft eine geringere Wasseraufnahmefähigkeit hat als warme Luft. Die Haut des Dornteufels besitzt zwischen den Hautschuppen ein feines Kanalsystem, in dem Wasser bis ins Maul geleitet wird. Sogar aus feuchtem Sand kann mithilfe dieser speziellen Hautstruktur Wasser aufgenommen werden. Im Rahmen einer Untersuchung wurden in den Mägen von Dornteufeln jeweils die Überreste von bis zu 2500 Ameisen der Gattung Iridomyrmex gefunden. Der Wassergehalt dieser Ameisen beträgt im lebenden Zustand etwa 62 Prozent. Als Verdauungsprodukte scheiden Dornteufel relativ trockene Kotpellets aus, in denen sich neben Überresten von Ameisen auch stark konzentrierter Urin befindet. Die täglich aufgenommene und abgegebene Wassermenge wird als Wasserumsatz bezeichnet. Ein größerer Wasserumsatz bedeutet, dass eine größere Wassermenge täglich aufgenommen und wieder ausgeschieden wird. Im Rahmen von vier Freilanduntersuchungen wurde der durchschnittliche Wasserumsatz von Dornteufeln bei unterschiedlichen klimatischen Bedingungen ermittelt. Die ermittelten Werte wurden mit den Werten von anderen, hinsichtlich Lebensraum und Größe ähnlichen Echsen verglichen (Abbildung 2).

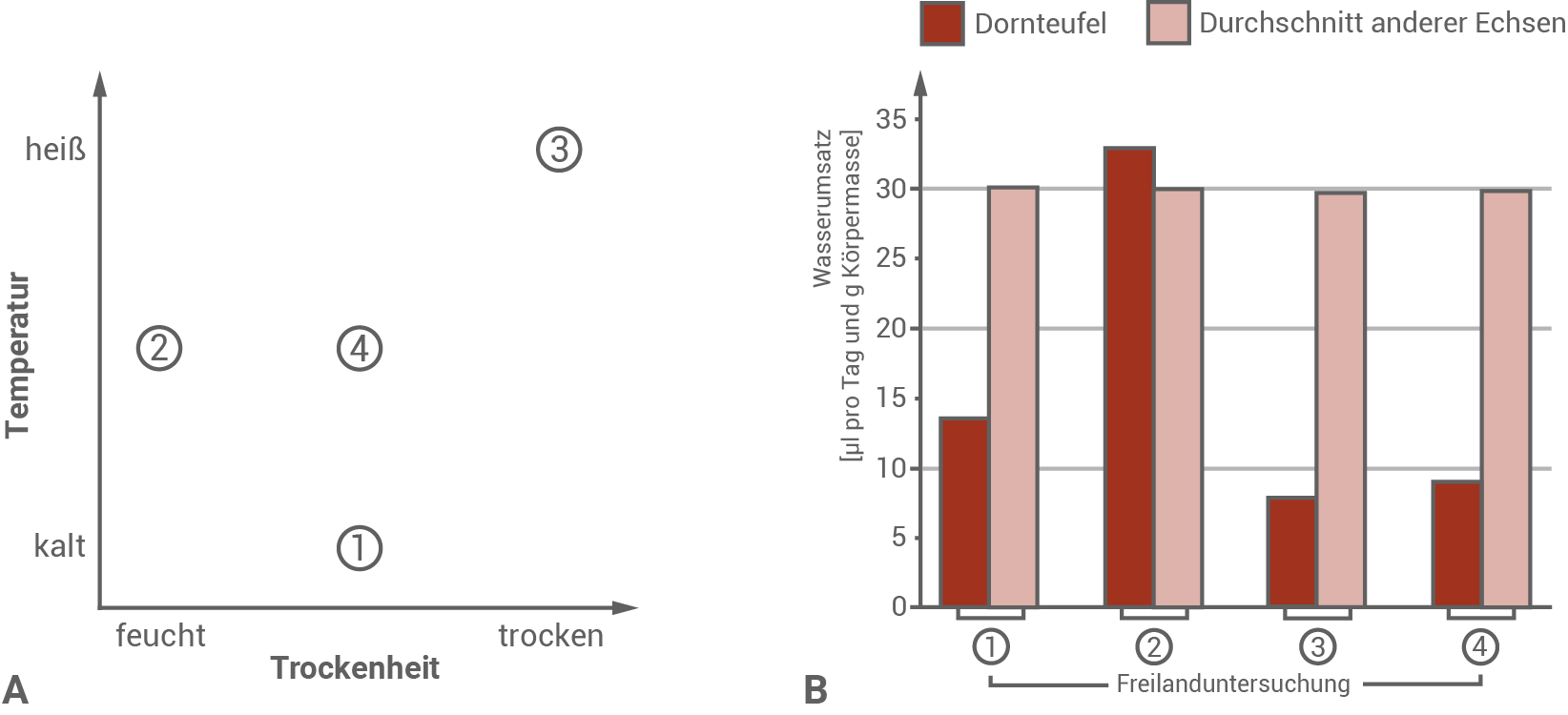

Abbildung 2  Wasserumsatz beim Dornteufel und bei anderen Echsen. A klimatische Bedingungen bei den vier Freilanduntersuchung; B Wasserumsatz bei den vier Freilanduntersuchung im Vergleich.

Wasserumsatz beim Dornteufel und bei anderen Echsen. A klimatische Bedingungen bei den vier Freilanduntersuchung; B Wasserumsatz bei den vier Freilanduntersuchung im Vergleich.

Material C: Verwandtschaftsverhältnisse des Dornteufels

Innerhalb der Echsen zählen Dornteufel zur Familie der Agamen, die auch in Australien und Südostasien verbreitet sind. Basierend auf DNA-Sequenzvergleichen wurden die Verwandtschaftsverhältnisse ausgewählter australasiatischer Agamen ermittelt (Abbildung 3). Der letzte gemeinsame Vorfahre aller dargestellten Arten lebte vermutlich in feuchten Wäldern. Im Laufe der vergangenen etwa 15 Millionen Jahre wurde das Klima in weiten Teilen Australasiens immer trockener.

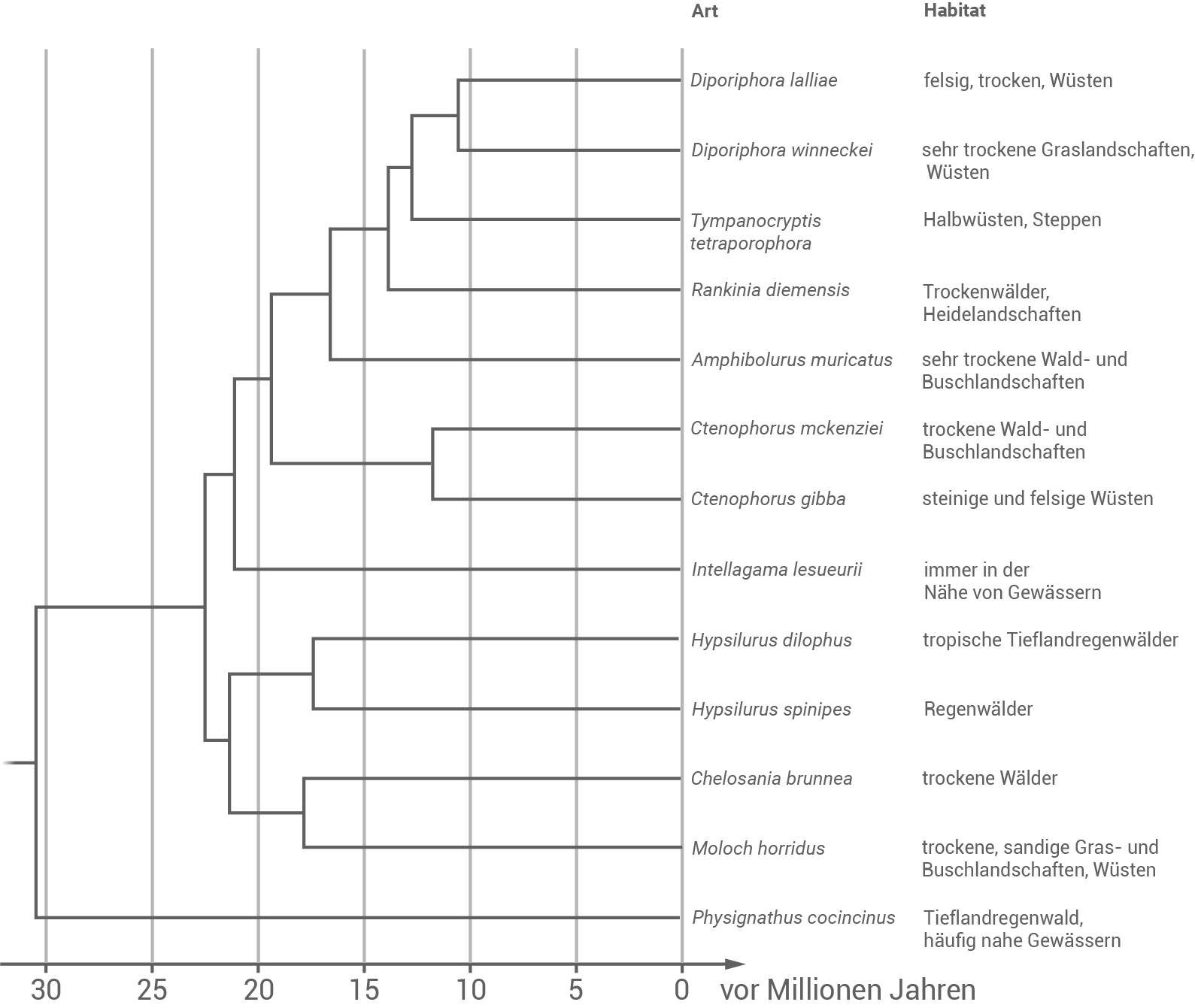

Abbildung 3  Phylogenetischer Stammbaum ausgewählter Agamenarten Australiens mit Information zum Habitat

Phylogenetischer Stammbaum ausgewählter Agamenarten Australiens mit Information zum Habitat

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1.

Regulation der Körpertemperatur bei endo- und ektodermen Tieren:

Endotherme Tiere haben die Fähigkeit, ihre Körpertemperatur nahezu unabhängig von den äußeren Temperaturbedingungen konstant zu halten. Dies gelingt ihnen durch die Wärmeenergie, die durch ihren Stoffwechsel freigesetzt wird. Ihr Energieverbrauch bleibt dadurch weitgehend auf einem konstanten Niveau.

Ektotherme Tiere passen ihre Körpertemperatur an die der Umgebung an. Ihre Körperwärme ist also von den äußeren Temperaturen abhängig, was sich auch auf ihre Stoffwechselaktivität auswirkt. Entsprechend der RGT-Regel steigt ihr Stoffwechsel mit zunehmender Umgebungstemperatur. Ihr Energieverbrauch hängt daher auch mit der Umgebungstemperatur zusammen. Ihr Energiebedarf ist geringer, als bei endothermen Tieren, da sie ihre Körpertemperatur nicht auf einem konstant hohen Wert halten müssen.

Temperaturregulation des Dornteufels:

In Abbildung 1 wird deutlich, dass die Körpertemperatur des Dornteufels, wie es für ektotherme Tiere typisch ist, bei steigender Umgebungstemperatur ebenfalls ansteigt. Die gemessenen Körpertemperaturen der Tiere liegen dabei zwischen etwa 14 und 38 °C. Befinden sich die Echsen im Freien, ist ihre Körpertemperatur in der Regel höher als die ihrer Umgebung. Exemplare, die in Höhlen leben, weisen hingegen eine geringere Körpertemperatur auf als jene, die im Freien leben. Die Körpertemperatur der Höhlenbewohner liegt dabei auch unter der Temperatur der Umgebungsluft in einem Meter Höhe. Dornteufel gehören zur Gruppe der ektothermen Tiere, was durch die Daten in Material A belegt wird. Ihre Körpertemperatur passt sich passiv der Umgebungstemperatur an, und sie sind nur dann aktiv, wenn ihre Körpertemperatur hoch genug ist. Erhöht sich ihre Körpertemperatur jedoch zu stark, besteht die Gefahr des Hitzetodes. Um das zu vermeiden, ändern die Tiere bei Überhitzung ihren Aufenthaltsort, indem sie entweder Schutz in kühlen Höhlen suchen oder während der heißesten Tageszeiten den Schatten von Büschen aufsuchen.

Selektionsvorteile durch Farbänderung:

- Temperaturregulation: Zu Beginn des Aktivitätszeitraums des Dornteufels ist es für ihn von Vorteil, seine Körpertemperatur schnell zu erhöhen. Eine dunkle Körperfarbe sorgt dafür, dass der Dornteufel mehr Sonnenlicht absorbieren kann. So steigt seine Körpertemperatur schneller, und er wird schneller aktiv. Bei hoher Sonneneinstrahlung ist es dagegen von Vorteil, wenn sich der Körper des Dornteufels nicht weiter erwärmt, da so die Gefahr der Überhitzung besteht. Eine helle Körperfarbe hilft, die Sonnenstrahlen zu reflektieren, und die Körpertemperatur zu regulieren.

- Tarnung: Die Anpassung der Körperfarbe an den Untergrund ermöglicht es dem Dornteufel, den Kontrast zwischen seinem Körper und dem Untergrund zu reduzieren. Für potenzielle Fraßfeinde ist es so schwerer zu erkennen.

2.

Angepasstheiten des Dornteufels an den trockenen Lebensraum:

Dornteufel ernähren sich von Ameisen der Gattung Iridomyrmex. Diese bestehen im lebenden Zustand zu etwa 62 % aus Wasser. Diese Ernährungsweise stellt eine ausreichende Versorgung mit Wasser sicher. Außerdem scheiden die Tiere extrem trockenen Kot aus, der mit stark konzentriertem Urin vermischt ist, wodurch der Wasserverlust minimiert wird. Auch ihr Verhalten trägt dazu bei, Wasserverluste zu reduzieren: Während der heißesten Tageszeiten und in den heißen Sommermonaten suchen sie Schutz in unterirdischen Höhlen oder im Schatten von Büschen.

Die Haut der Dornteufel weist spezifische Anpassungen an ihren trockenen Lebensraum auf. Zwischen den Schuppen der Haut befindet sich ein feines Kanalsystem, das Wasser direkt zum Maul leitet. Diese Struktur ermöglicht es den Echsen, Feuchtigkeit aus nassem Sand aufzunehmen und den Tau zu nutzen, der während kühlerer Tageszeiten auf ihrer Körperoberfläche kondensiert. In regenarmen Perioden und während der Sommermonate, in denen der Dornteufel nur wenig aktiv ist, ist diese Fähigkeit wichtig, um zusätzliches Wasser aufzunehmen.

Vergleichende Untersuchungen an Echsen mit ähnlichem Körperbau und in vergleichbaren Klimazonen zeigten, dass der Wasserhaushalt der Dornteufel dank dieser Anpassungen unter dem der Vergleichstiere liegt. Vor allem in heißen und trockenen Gebieten (Untersuchung 3) ist der Wasserhaushalt des Dornteufels sehr effizient. Eine Ausnahme wurde in einer Untersuchung im Freiland (2) während einer feuchteren Phase beobachtet: Hier war der Wasserumsatz der Dornteufel im Vergleich zu anderen Echsen leicht erhöht. Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, dass die Tiere in dieser Zeit mehr Wasser als gewöhnlich aufnahmen.

Hypothese zur Entstehung der Hautstruktur der Dornteufel:

Zufällig stattfindende Mutations- und Rekombinationsereignisse, in den für die Hautstruktur der Echsen verantwortlichen Genen, sorgten dafür, dass sich zwischen den Hautschuppen ein feines Kanalsystem ausbildete. Dieses System ermöglichte es den Tieren, Tauwasser wie ein Schwamm aufzunehmen. Durch den Kapillareffekt wird das Wasser von der Hautoberfläche, bis ins Maul der Tiere befördert. Dornteufel, die dieses Merkmal besaßen, konnten Wasser besser aus der Umgebung aufnehmen. Das stellte für diese Tiere einen deutlichen Selektionsvorteil dar. Sie konnten mehr Nachkommen zeugen und dadurch ihre reproduktive Fitness zu steigern. Im Genpool der Population konnten sich so die mutierten Allele anreichern.

3.

Unterschied zwischen konvergenter und divergenter Entwicklung:

Bei der konvergenten Entwicklung entwickeln sich verschiedene Arten, die nicht näher miteinander verwandt sind, unabhängig voneinander, zeigen jedoch ähnliche Merkmale oder Verhaltensweisen als Reaktion auf ähnliche Umweltbedingungen oder Herausforderungen. Die divergente Entwicklung beschreibt den Prozess, in dem sich eine Ursprungsart in verschiedene Richtungen entwickelt, wobei sich unterschiedliche Merkmale und Verhaltensweisen herausbilden.

Entwicklung des Dornteufels:

Vor etwa 23 Millionen Jahren spaltete sich eine Stammart in zwei verschiedene Entwicklungslinien auf, aus denen 12 der 13 in Abbildung 3 gezeigten Arten hervorgingen. Eine noch frühere Abspaltung von Physignathus cocincinus, die vor etwa 29 Millionen Jahren stattfand, deutet darauf hin, dass die ursprüngliche Lebensweise dieser Stammart wahrscheinlich in feuchten Wäldern stattfand.

Heute bewohnen nur noch vier Arten feuchte Lebensräume, während die übrigen neun Agamenarten sich an trockene Bedingungen angepasst haben. In der oberen Entwicklungslinie trennte sich Intellagama lesueurii als erste Art ab und blieb auf feuchte Umgebungen spezialisiert, während alle anderen Arten dieser Linie mittlerweile an trockene Lebensräume angepasst sind. Der Dornteufel gehört zur zweiten Entwicklungslinie, die zwei Arten umfasst, die an trockene, und zwei, die an feuchte Lebensräume angepasst sind.

Diese Erkenntnisse legen nahe, dass der letzte gemeinsame Vorfahre von H. dilopus, H. spinipes, C. brunnea und Moloch horridus ursprünglich in feuchten Lebensräumen lebte. Phylogenetische Untersuchungen deuten darauf hin, dass die spezifischen Anpassungen des Dornteufels und seiner verwandten Arten an trockene Umgebungen unabhängig voneinander entstanden sind, was für eine konvergente Entwicklung spricht.