HT 2 – Neurobiologie

Thema: Pheromoneinsatz zur Regulierung von Lobesia botrana im Weinanbau

1.

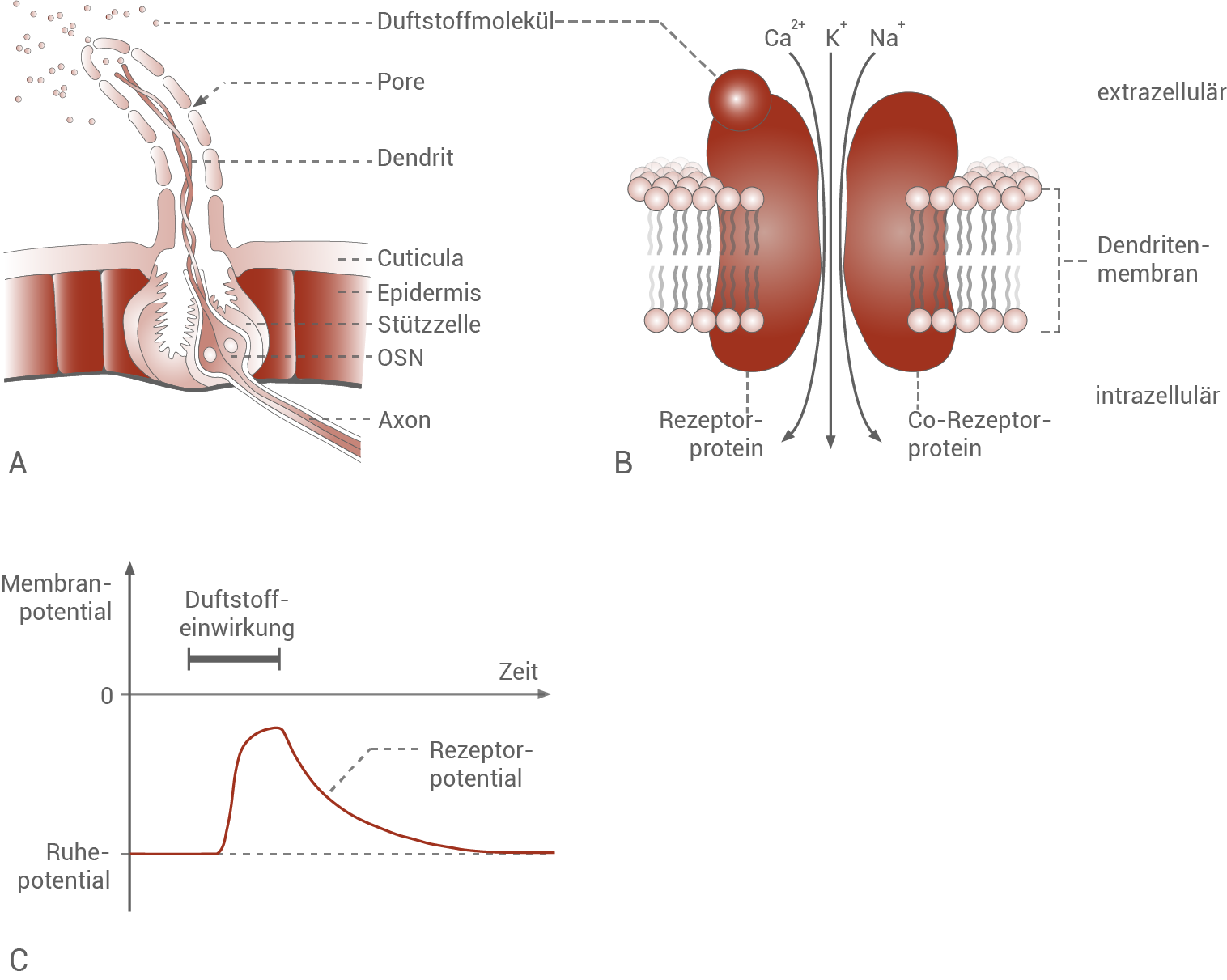

Gib die Funktionen von Dendriten und Axonen an und stelle auf Grundlage von Abbildung 1 die Signaltransduktion an olfaktorischen sensorischen Neuronen von Insekten in einem Fließschema dar (Material A). Erkläre auf neurophysiologischer Ebene den Verlauf des in Abbildung 1C dargestellten Rezeptorpotentials (Material A).

(16 Punkte)

2.

Fasse die in Tabelle 1 und Abbildung 2 dargestellten Daten zusammen (Material B) und werte diese unter neurobiologischen Gesichtspunkten aus (Materialien A und B). Entwickle eine neurobiologisch begründete Hypothese zur Entstehung der unterschiedlichen Aktionspotentialfrequenzen in OSN I und OSN A (Material B). Erläutere Selektionsvorteile der spezialisierten Duftwahrnehmung für Männchen und Weibchen von L. botrana (Material B).

(24 Punkte)

3.

Erkläre die in Tabelle 2 dargestellten Daten in Bezug auf die Wirkung der Pheromonspender (Materialien A bis C). Diskutiere den Einsatz von Pheromonspendern zur Schädlingsbekämpfung als Alternative zu Insektiziden (Materialien A bis C).

(14 Punkte)

Material A: Duftwahrnehmung bei Lobesia botrana

Falter des Bekreuzten Traubenwicklers (Lobesia botrana) nehmen wie andere Insekten Duftstoffe mithilfe von Sinneshaaren, den Sensillen, wahr (Abbildung 1A). Diese befinden sich unter anderem an den Fühlern. Jede Sensille enthält mehrere unterschiedliche olfaktorische sensorische Neuronen (OSN). Jedes OSN besitzt nur einen Dendriten, der in die Sensille hineinragt. Das Axon führt direkt zum Riechzentrum im Insektengehirn. Durch Poren in der Cuticula, dem Außenskelett der Insekten, gelangen die Duftstoffe in die Sensille, lösen sich in der dort vorliegenden Flüssigkeit und können so zur Dendritenmembran der OSN gelangen. Dort binden sie kurzzeitig nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip an spezifische olfaktorische Rezeptorproteine, wodurch ein Rezeptorpotential ausgelöst wird (Abbildungen 1B und 1C). Jede OSN besitzt nur einen Typ von Rezeptorproteinen. Diese bilden zusammen mit Co-Rezeptorproteinen einen Kationenkanal in der Dendritenmembran.

Abb. 1: Duftwahrnehmung bei Insekten.

A Aufbau einer Sensille mit zwei OSN; B Olfaktorische Rezeptorproteine in den Dendriten eines OSN;

C Rezeptorpotential nach Reizung durch Zugabe eines Duftstoffes

A Aufbau einer Sensille mit zwei OSN; B Olfaktorische Rezeptorproteine in den Dendriten eines OSN;

C Rezeptorpotential nach Reizung durch Zugabe eines Duftstoffes

Material B: Elektrophysiologische Untersuchungen

Bei den geschlechtsreifen Faltern des Bekreuzten Traubenwicklers (Lobesia botrana) spielt die Duftwahrnehmung eine entscheidende Rolle für das Auffinden von Sexualpartnern und von geeigneten Wirtspflanzen zur Eiablage. Traubenwickler-Weibchen geben aus speziellen Drüsen einen artspezifischen Duftstoff ab. Mit diesem Sexualpheromon werden Männchen zur Begattung angelockt. Im Rahmen von elektrophysiologischen Untersuchungen wurden Sensillen von männlichen und weiblichen Bekreuzten Traubenwicklern, die unterschiedliche OSN enthielten, mit dem Sexualpheromon weiblicher L. botrana sowie verschiedenen Pflanzenduftstoffen gereizt. Die Untersuchungen wurden an isolierten Fühlern durchgeführt. Nach Zugabe eines Duftstoffes wurde die Aktionspotentialfrequenz am Axon eines OSN gemessen. Die Ergebnisse sind in Tabelle 1 und Abbildung 2 dargestellt.

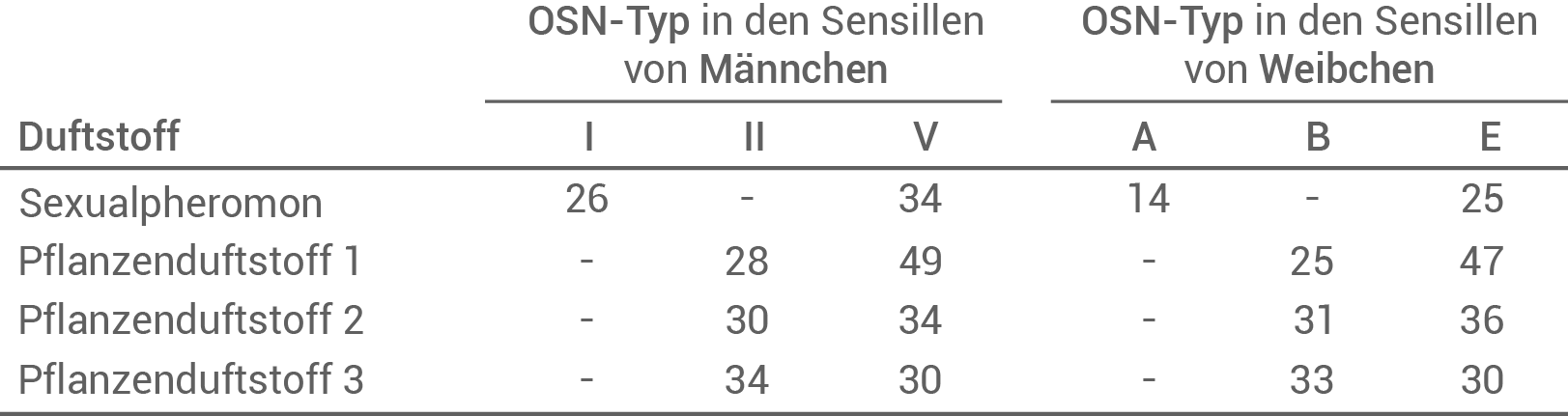

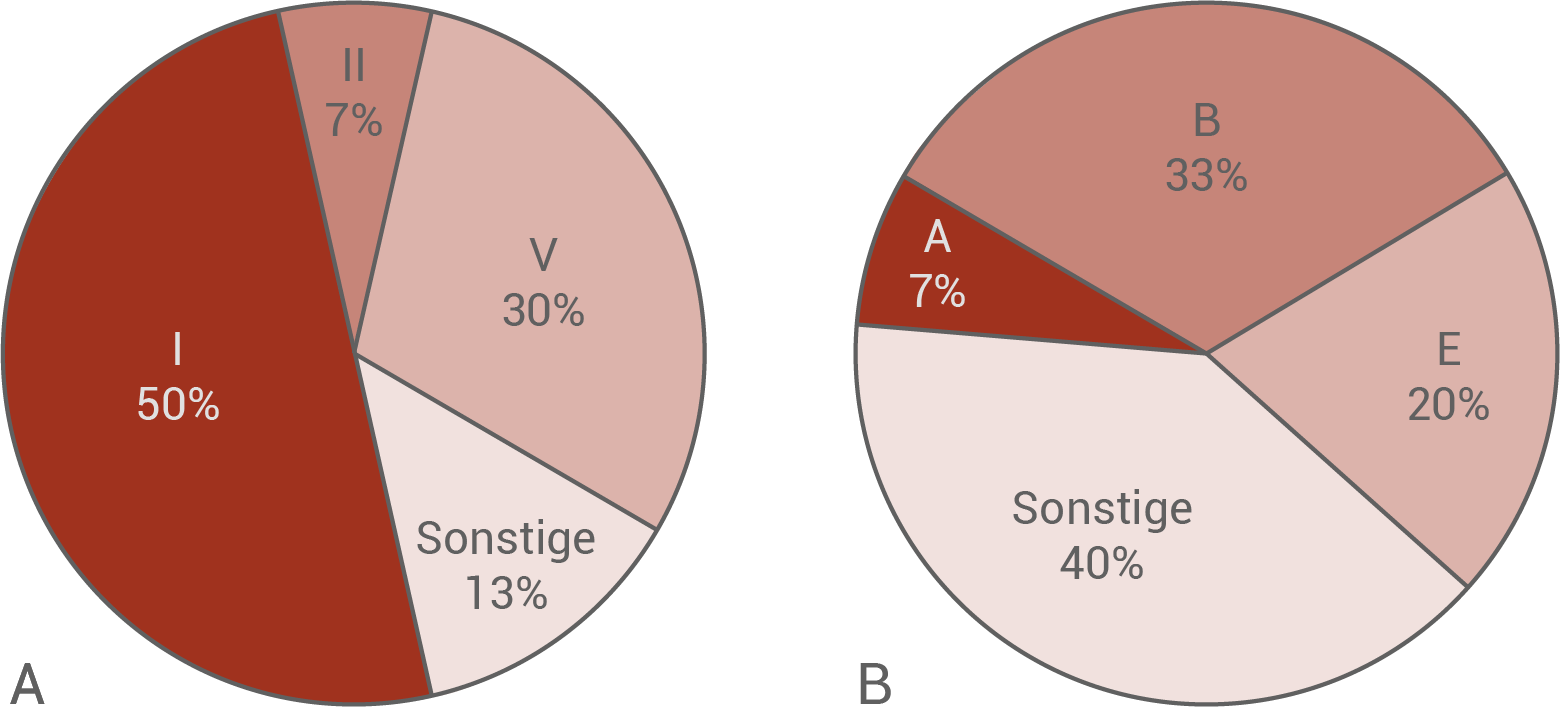

Tab. 1: Aktionspotentiale pro Sekunde ausgewählter OSN an den Fühlern von L. botrana-Männchen und -Weibchen nach Reizung mit verschiedenen Duftstoffen.

Abb. 2: Anteil verschiedener OSN bei A Männchen und B Weibchen

Material C: Pheromoneinsatz im Gewächshaus

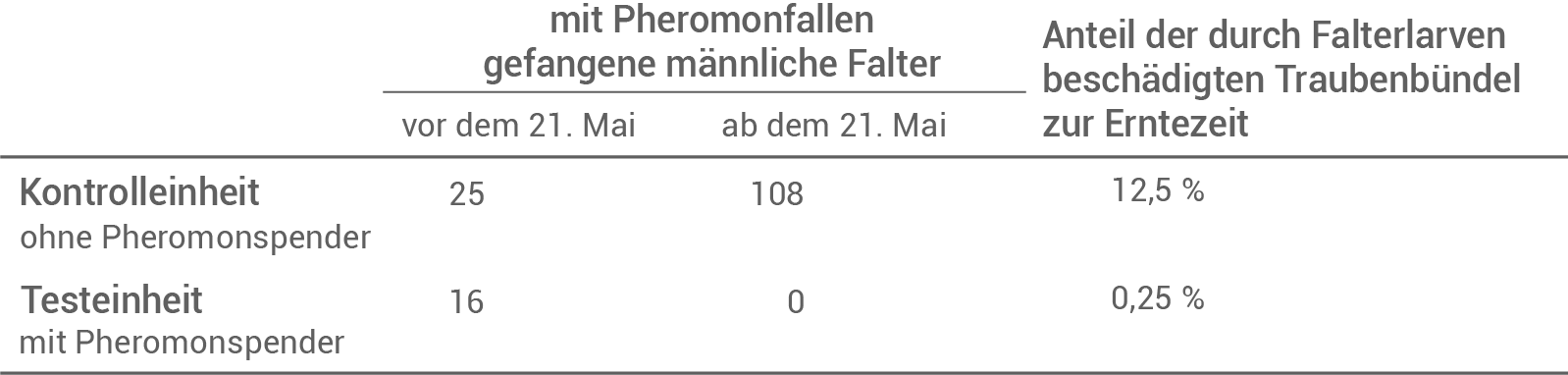

Bekreuzte Traubenwickler und andere Insekten legen ihre Eier an Weinreben ab. Die im Frühjahr schlüpfenden Larven fressen zuerst Blüten und später Trauben und mindern dadurch den Ernteertrag im Weinanbau. Zwischen Frühjahr und Herbst können sich nacheinander bis zu drei Generationen von L. botrana entwickeln. In einem zum Weinanbau errichteten Gewächshaus wurden durch L. botrana erhebliche Fraßschäden verursacht. Daher wurde im folgenden Anbaujahr folgende Methode erprobt: In einer Kontroll- und in einer Testeinheit des Gewächshauses wurden Pheromonfallen installiert, die über das ganze Jahr gezielt männliche Falter anlocken. In der Testeinheit wurden zur Vermeidung von Fraßschäden an den Weinreben ab Mitte Mai zusätzlich Pheromonspender eingesetzt. Diese Pheromonspender sprühten kontinuierlich weibliche Sexualpheromone von L. botrana in die Luft, sodass sich diese gleichmäßig in der Testeinheit verteilten. Die Ergebnisse dieses Experiments sind in Tabelle 2 dargestellt.

Tab. 2: Ergebnisse des Experiments

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

Hinweis: Die aufgeführten Lösungen sind stichpunktartig notiert. In der Prüfung ist ein die Stichpunkte inhaltlich umfassender Fließtext erforderlich, um die volle Punktzahl zu erreichen.

1.

Funktion von Dendriten und Axonen:

bindet an ein Rezeptorprotein des olfaktorischen Neurons

bindet an ein Rezeptorprotein des olfaktorischen Neurons  Öffnung des aus Rezeptorprotein und Co-Rezeptorprotein bestehenden Kationenkanals

Öffnung des aus Rezeptorprotein und Co-Rezeptorprotein bestehenden Kationenkanals  Kationeneinstrom

Kationeneinstrom  Depolarisation des Zellinneren

Depolarisation des Zellinneren  Entstehung eines Rezeptorpotenzials.

Verlauf des in Abbildung 1C dargestellten Rezeptorpotenzials:

Entstehung eines Rezeptorpotenzials.

Verlauf des in Abbildung 1C dargestellten Rezeptorpotenzials:

- Dendriten haben die Aufgabe, Signale anderer Zellen zu empfangen und zum Zellkörper der Nervenzelle weiterzuleiten.

- Axone erhalten elektrische Signale vom Soma, und leiten diese in Form von Aktionspotenzialen weiter.

- Wird die Rezeptorzelle gereizt, so erfolgt die Depolarisation leicht zeitverzögert. Das liegt daran, dass die Diffusion der Duftmoleküle in die Sensille und zu den spezifischen Rezeptorproteinen eine gewisse Zeit benötigt.

- Je mehr Duftstoffmoleküle an entsprechende Rezeptoren binden, desto mehr Kationen können in die Zelle einströmen. Daher steigt das Membranpotenzial nach kurzer Zeit stark an.

- Die Intensität der Depolarisation hängt somit von der Reizstärke (in diesem Fall der Konzentration der Duftstoffmoleküle) ab.

- Nach Ablösen des Duftstoffmoleküls vom Rezeptorprotein schließt sich der Kanal. Es können keine Kationen mehr in die Zelle einströmen. Gleichzeitig strömen durch die Aktivität von Ionenpumpen Kationen aus der Zelle aus, was zu einer Repolarisation führt. Das Ruhepotenzial kann wieder eingestellt werden.

2.

Zusammenfassung der in Tabelle 1 und Abbildung 2 dargestellten Daten:

- Bei Männchen und Weibchen wurden nur nach Reizung mit Sexualpheromon an OSN I bzw. OSN A Aktionspotenziale gemessen.

- OSN II bzw. OSN B reagierten lediglich auf die Pflanzenduftstoffe mit der Ausbildung von Aktionspotenzialen.

- Die OSN V bzw. OSN E reagierten sowohl auf Sexualpheromon als auch auf die drei Pflanzenduftstoffe mit Aktionspotenzialen.

- Nach einer Reizung mit Sexualpheromon reagierten die OSN I der Männchen mit der Ausbildung von deutlich mehr Aktionspotenzialen pro Sekunde als die OSN A der Weibchen.

- Auch OSN V bildete im Vergleich zu OSN E etwas mehr Aktionspotenziale pro Sekunde bei Reizung mit Sexualpheromonen und eine ähnliche Zahl an Aktionspotenzialen pro Sekunde bei Reizung mit Pflanzenduftstoffen.

- Die OSN I, die ausschließlich für weibliche Sexualpheromone empfindlich sind, kommen bei Männchen deutlich öfter vor als die entsprechenden OSN A bei Weibchen. Auch die für alle Duftstoffmoleküle empfindlichen OSN V kommen bei Männchen etwas häufiger vor als die OSN E bei Weibchen.

- Weibchen besitzen dafür mehr der ausschließlich für Pflanzenduftstoffe empfindlichen OSN B als Männchen OSN II.

- OSN I bzw. bei Weibchen OSN A besitzen ausschließlich Rezeptorproteine für weibliche Sexualpheromone, und die OSN II bzw. OSN B nur für Pflanzenduftstoffe.

- Die Bindung der entsprechenden Duftstoffe an die jeweiligen Rezeptoren lösen dort ein Rezeptorpotenzial aus, was im Axon des jeweiligen OSN eine erhöhte Aktionspotenzialfrequenz bewirkt.

- Je höher die Anzahl der duftstoffspezifischen Neuronen ist, desto stärker wird der jeweilige Duft wahrgenommen.

- Männchen sind dabei in der Lage, das Sexualpheromon stärker wahrzunehmen als Weibchen. Weibchen können im Vergleich zu Männchen Pflanzenduftstoffe besser wahrnehmen.

- Dass die Männchen weibliche Sexualpheromone besser wahrnehmen können, liegt vermutlich daran, dass sie eine höhere Dichte von OSN I aufweisen. Bei den Männchen wird dementsprechend eine höhere Aktionspotenzialfrequenz ausgelöst, als bei den Weibchen.

- Dadurch findet bei Männchen bei Reizung mit derselben Duftstoffmenge ein stärkerer Kationeneinfluss statt. Es wird eine stärkere Depolarisation des Rezeptorpotenzials ausgelöst. Somit wird eine höhere Frequenz von Aktionspotenzialen im Axon gebildet.

- Die Wahrnehmung weiblicher Sexualpheromone durch die Männchen ist notwendig für das Auffinden von Weibchen und somit für den Fortpflanzungserfolg.

- Je mehr OSN I ein Männchen aufweist, desto sensibler ist seiner Wahrnehmung des Sexualpheromons und desto besser kann das Männchen ein Weibchen finden. Diese männlichen Falter besitzen eine höhere reproduktive Fitness und haben einen Selektionsvorteil gegenüber Männchen mit weniger OSN I.

- Für weibliche Falter ist es weniger relevant, weibliche Sexualpheromone wahrnehmen zu können. Eine höhere Anzahl an OSN A bietet keinen Selektionsvorteil für sie. Dies ist vermutlich der Grund, warum Weibchen weniger OSN A aufweisen als Männchen OSN I.

- Für der Eiablage suchen Weibchen eine geeignete Wirtspflanze. Dafür ist es wichtig, unterschiedliche Pflanzenduftstoffe wahrnehmen zu können. Diese Fähigkeit stellt einen Selektionsvorteil für Weibchen mit vielen OSN B dar, und ist der Grund, warum Weibchen mehr OSN B aufweisen als Männchen entsprechende OSN II.

3.

Wirkung der Pheromonspender:

- Ab Mitte Mai konnten in der Testeinheit keine Falter mehr gefangen werden. Durch die zu diesem Zeitpunkt aufgestellten Pheromonspender waren die Männchen nicht mehr in der Lage, die Pheromonfalle zu orten, da sich die Duftstoffe im ganzen Raum verteilten.

- Dadurch konnten aber auch Weibchen schlechter geortet werden, und der Fortpflanzungserfolg ging zurück. Als Konsequenz entwickelten sich weniger Larven und die Traubenbündel wurden nicht so stark geschädigt.

- In der Kontrolleinheit konnten die Falter die Pheromonfalle im ganzen Zeitraum gut orten. Gleichzeitig waren sie aber auch in der Lage Weibchen zu finden, und sich zu vermehren. Es entstanden dementsprechend auch mehr Schäden an den Weinreben.

- Der Einsatz von Insektiziden kann Resistenzen gegen das entsprechende Insektizid in der Folgegeneration hervorrufen.

- Insektizide wirken oft nicht gezielt gegen den Schädling, sondern schädigen auch nützliche oder gefährdete Insekten wie Bienen.

- Da die eingesetzten Sexualpheromone artspezifisch für L. botrana sind, werden auch nur Tiere dieser Art angelockt.

- Der Erfolg von Pheromonspendern ist nur gesichert, wenn sie vor der Paarungszeit aufgestellt werden. Haben sich die Tiere schon gepaart, kann ein Pheromonspender die Eiablage nicht mehr verhindern, und es entstehen unerwünschte Fraßschäden.

- Insektizide hätten hier den Vorteil, dass sie auch nach der Paarungszeit ihre Wirkung entfalten könnten.

- Insgesamt ist der Einsatz von Pheromonspendern – wie auch in dem Gewächshausversuch gezeigt werden konnte – ein ökologischer Ansatz zur Schädlingsbekämpfung und daher eine gute Alternative zu Insektiziden.