Vorschlag B – Glyphosat

Hinweis: Von den Vorschlägen A, B und C soll in der Prüfung nur einer bearbeitet werden.

Glyphosat – Wirkung auf Pflanzen und Insekten

In der konventionellen Landwirtschaft werden Wildkräuter oft durch chemische Mittel (Herbizide) bekämpft. Dabei können Nutzpflanzen durch gentechnische Methoden so verändert werden, dass sie gegen bestimmte Herbizide unempfindlich sind. Jedoch können auch Wildkräuter unerwünschte Resistenzen gegen häufig verwendete Herbizide entwickeln. Außerdem kann die Anwendung von Herbiziden zu unerwarteten Wirkungen auf weitere Organismen eines Ökosystems führen.Stoffwechselphysiologische und ökologische Aspekte

1

Gib Definitionen für die Begriffe Parasitismus und Symbiose an. Gib Definitionen für zwei weitere biotische Faktoren sowie jeweils ein Beispiel an.

(10 BE)

2

Begründe die Verringerung des landwirtschaftlichen Ertrags, wenn Wildkräuter nicht entfernt werden. Stelle den Vorteil des Herbizid-Resistenz-Systems RoundupReady für Landwirte im Vergleich zur Anwendung eines herkömmlichen, nicht selektiven Herbizids dar. (Material 1)

für Landwirte im Vergleich zur Anwendung eines herkömmlichen, nicht selektiven Herbizids dar. (Material 1)

(8 BE)

3

Erkläre die herbizide Wirkung von Glyphosat auf Pflanzen. (Material 1 und 2)

(5 BE)

4

Ordne die Beziehung zwischen Getreideplattkäfer und Bakterien begründet einer Form der biotischen Wechselwirkungen zu. (Material 2 und 3)

(7 BE)

5

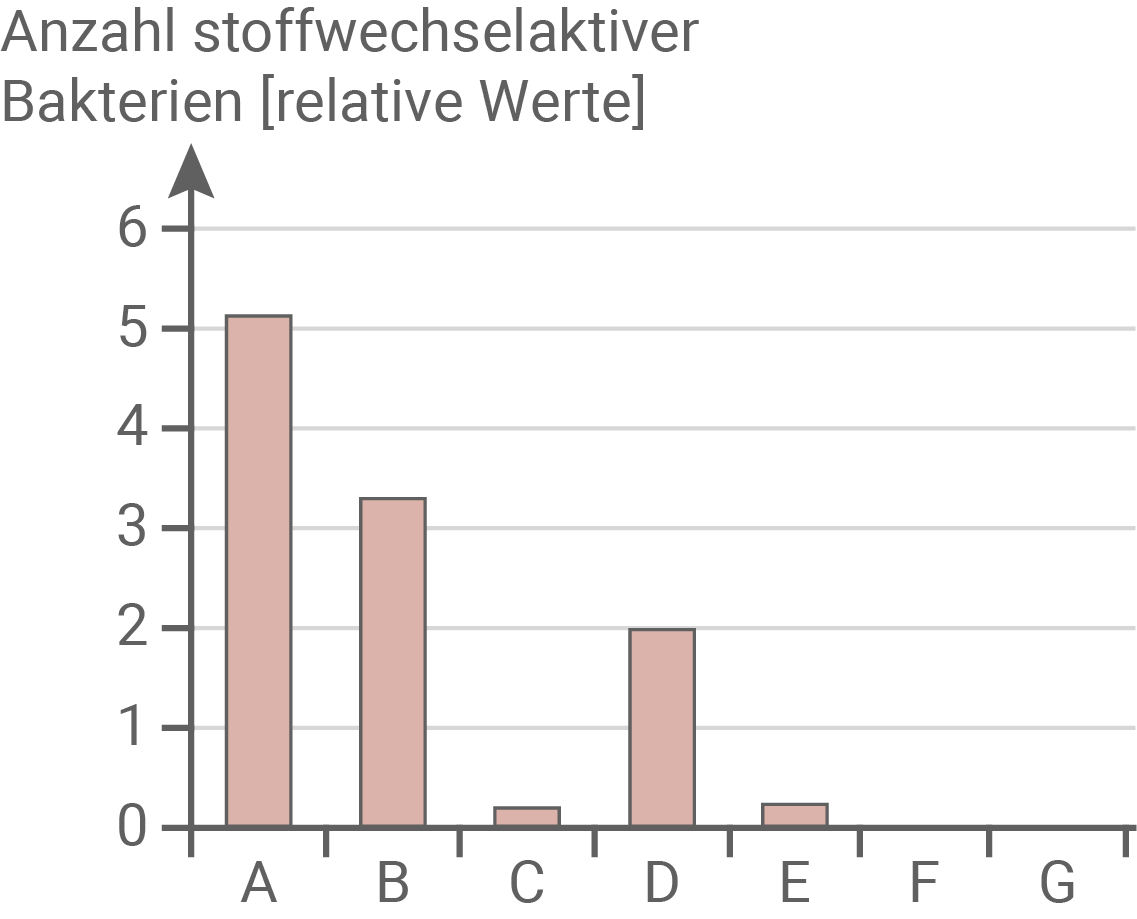

Deute die in Material 4 dargestellten Untersuchungsergebnisse zu den Versuchsansätzen (A-G). (Material 2, 3 und 4)

(14 BE)

Genetische Aspekte

6

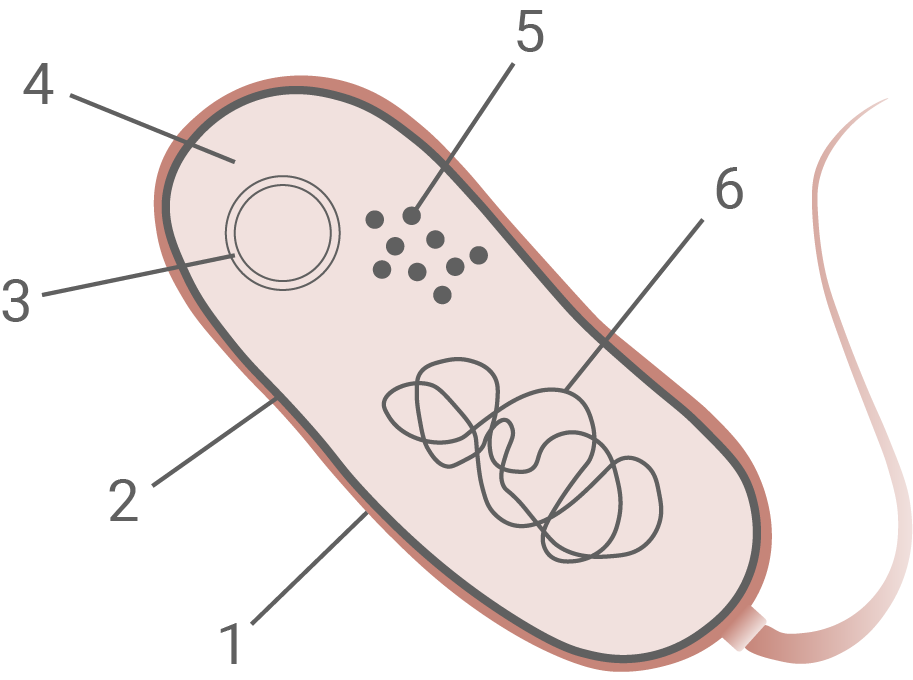

Benenne die in Material 5 dargestellten Bestandteile (Ziffern 1 bis 6) einer Bakterienzelle.

Beschreibe die Vorgänge bei der Translation in Prokaryoten. (Material 5)

Beschreibe die Vorgänge bei der Translation in Prokaryoten. (Material 5)

(12 BE)

7

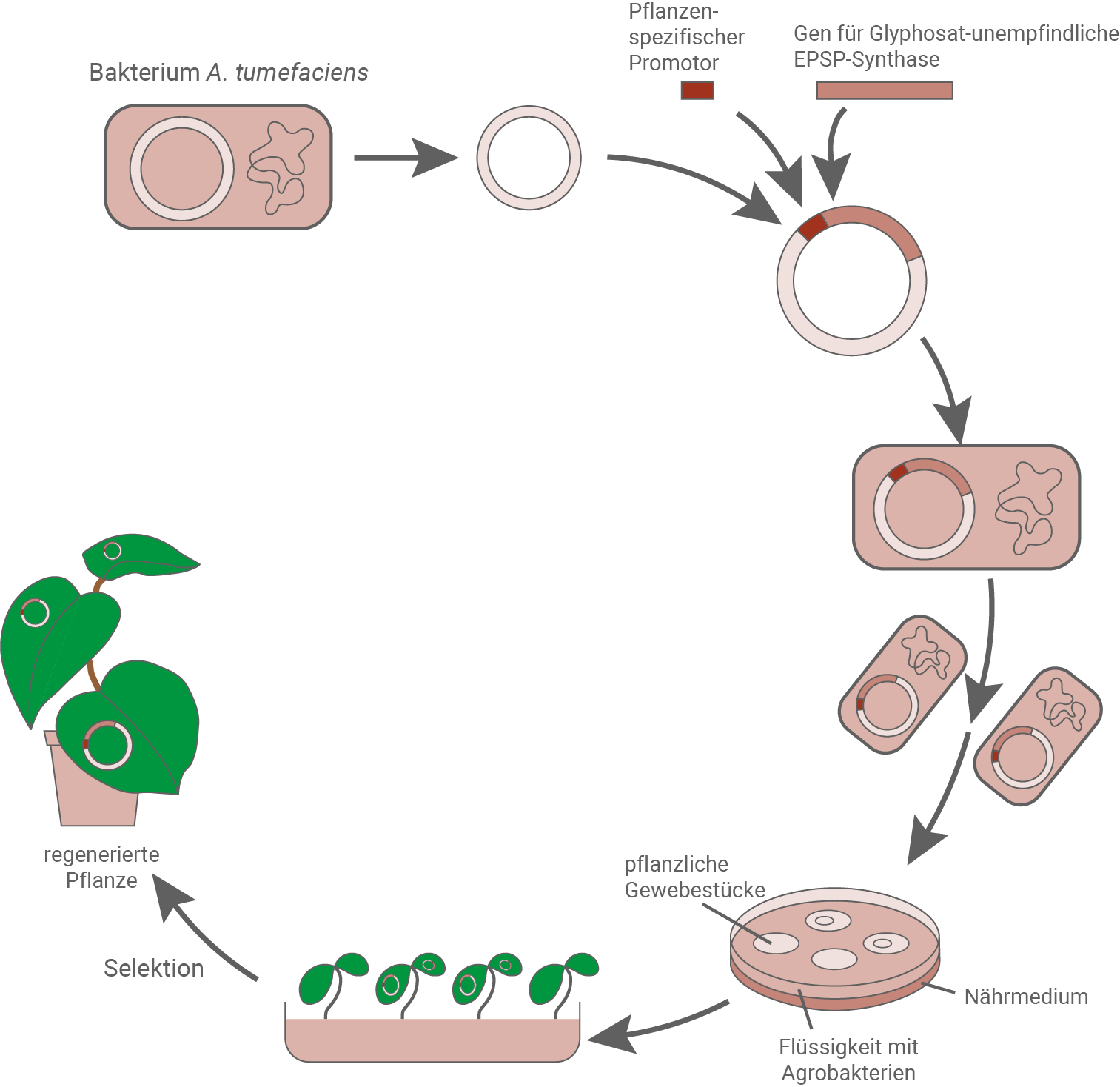

Beschreibe die gentechnische Herstellung von gegen Glyphosat resistenten Nutzpflanzen. Entwickle eine mögliche Selektionsmethode für erfolgreich gentechnisch veränderte Nutzpflanzen. (Material 2 und 6)

(11 BE)

8

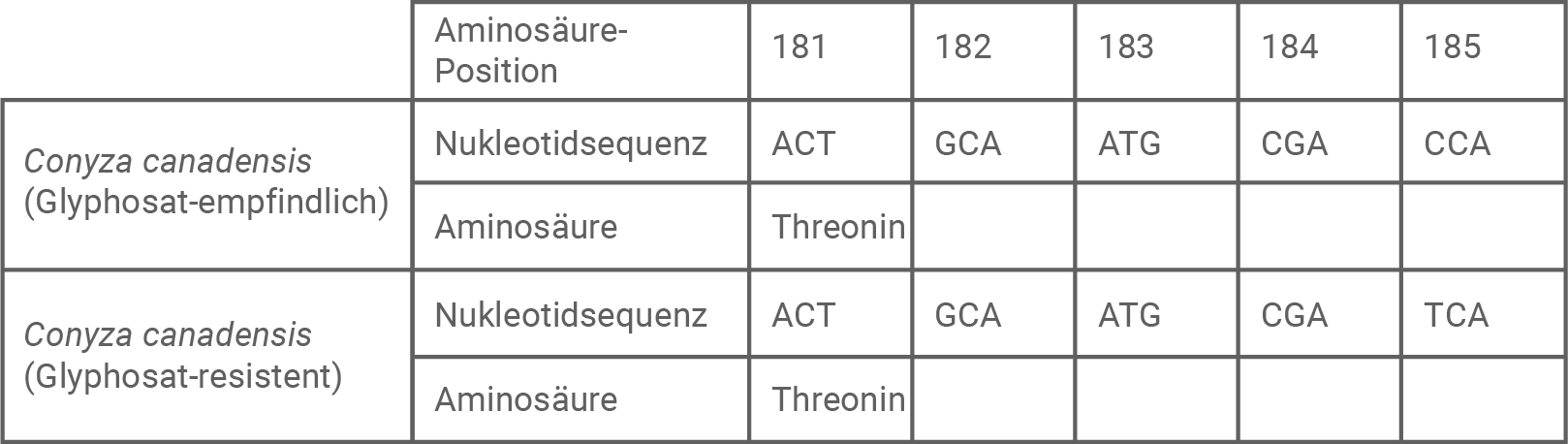

Zeige für die dargestellten Nukleotidsequenzen, dass es sich um den nicht-codogenen DNA-Strang des EPSP-Synthase-Gens handelt. Gib die Aminosäuresequenzen des mutierten sowie des nicht mutierten Genausschnitts an und ermittle den vorliegenden Mutationstyp. (Material 7 und Code-Sonne der mRNA)

(8 BE)

9

Leite einen Zusammenhang zwischen der Mutation und der Glyphosatresistenz des Kanadischen Berufkrauts her. Untersuche die Konkurrenzfähigkeit der Pflanze, auch unter Berücksichtigung der Glyphosat-Resistenz. (Material 2 und 7)

(12 BE)

10

Stelle drei mögliche Vorteile des Einsatzes von Glyphosat in der Landwirtschaft dar. Diskutiere mögliche Folgen des Glyphosateinsatzes in Bezug auf den Erhalt intakter Ökosysteme. (Material 1 bis 4, 7 und 8 )

(13 BE)

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Material 1

Das Herbizid Glyphosat

Mehr als die Hälfte der Fläche der Bundesrepublik Deutschland wird derzeit landwirtschaftlich als Acker- oder Grünland genutzt, das immer intensiver bewirtschaftet wird. Dabei ist die Bekämpfung von Wildkräutern auf Anbauflächen durch den Einsatz von Herbiziden die bedeutendste ackerbauliche Maßnahme. Herbizide sind chemische Verbindungen, die auf landwirtschaftlich genutzten Böden ausgebracht werden, um das Wachstum von nicht erwünschten Wildpflanzen zu unterdrücken. Ohne ihren Einsatz kann der landwirtschaftliche Ertrag um 30 bis 60 Prozent geringer ausfallen. Dabei wirken selektive Herbizide gezielt gegen bestimmte Pflanzenarten, wie z. B. das Herbizid Cycloxydim, das den Fettsäurestoffwechsel von Gräsern hemmt. Dagegen sind sogenannte nicht selektive Herbizide (Totalherbizide) unterschiedslos toxisch für sämtliche Pflanzenarten, indem sie z. B. deren Zellteilung oder grundlegende Stoffwechselprozesse wie z. B. die Fotosynthese hemmen. Totalherbizide können von Landwirten nur vor der Aussaat oder nach der Ernte der Nutzpflanzen auf den Ackerflächen ausgebracht werden.In den 1970er Jahren wurde das nicht selektive Herbizid Glyphosat entwickelt, das heute weltweit in der Landwirtschaft eingesetzt wird, aber auch zur Wildkrautbekämpfung z. B. an Bahndämmen dient. Glyphosat wird auf der zu behandelnden Fläche versprüht, von den Pflanzen über alle oberirdischen Pflanzenteile aufgenommen und im pflanzlichen Organismus verteilt.

In den 1990er Jahren wurden von der Firma Monsanto transgene Pflanzen hergestellt, die gegen Glyphosat resistent sind. Das Saatgut solcher Pflanzen wird in Kombination mit Glyphosat als Herbizid-Resistenz-System RoundupReady

Material 2

Der Shikimat-Stoffwechselweg

Pflanzen sind in der Regel darauf angewiesen, benötigte Aminosäuren selbst zu synthetisieren. Fehlen diese Aminosäuren durch eine Störung im Pflanzenstoffwechsel, stellt die Pflanze das Wachstum ein und stirbt nach wenigen Tagen ab.Der Stoffwechselweg zur Synthese der Aminosäuren Phenylalanin, Tyrosin und Tryptophan sowie vieler weiterer Substanzen läuft bei Pflanzen in den Chloroplasten ab und wird als Shikimat-Weg bezeichnet. Der Shikimat-Weg existiert ausschließlich in Pflanzen, Pilzen und Bakterien, nicht aber in tierischen Organismen einschließlich des Menschen. Letztere müssen die Aminosäuren Phenylalanin, Tryptophan und Tyrosin durch proteinhaltige Nahrung aufnehmen. Shikimat-3-phosphat (S3P) reagiert mit Phosphoenolpyruvat (PEP) unter Abspaltung von Phosphat zu 5-Enolpyruvylshikimat-3-phosphat (EPSP). Diese Reaktion wird durch das Enzym EPSP-Synthase katalysiert. In weiteren Reaktionsschritten werden aus verschiedenen Vorstufen aromatische Aminosäuren wie Tyrosin, Tryptophan und Phenylalanin synthetisiert.

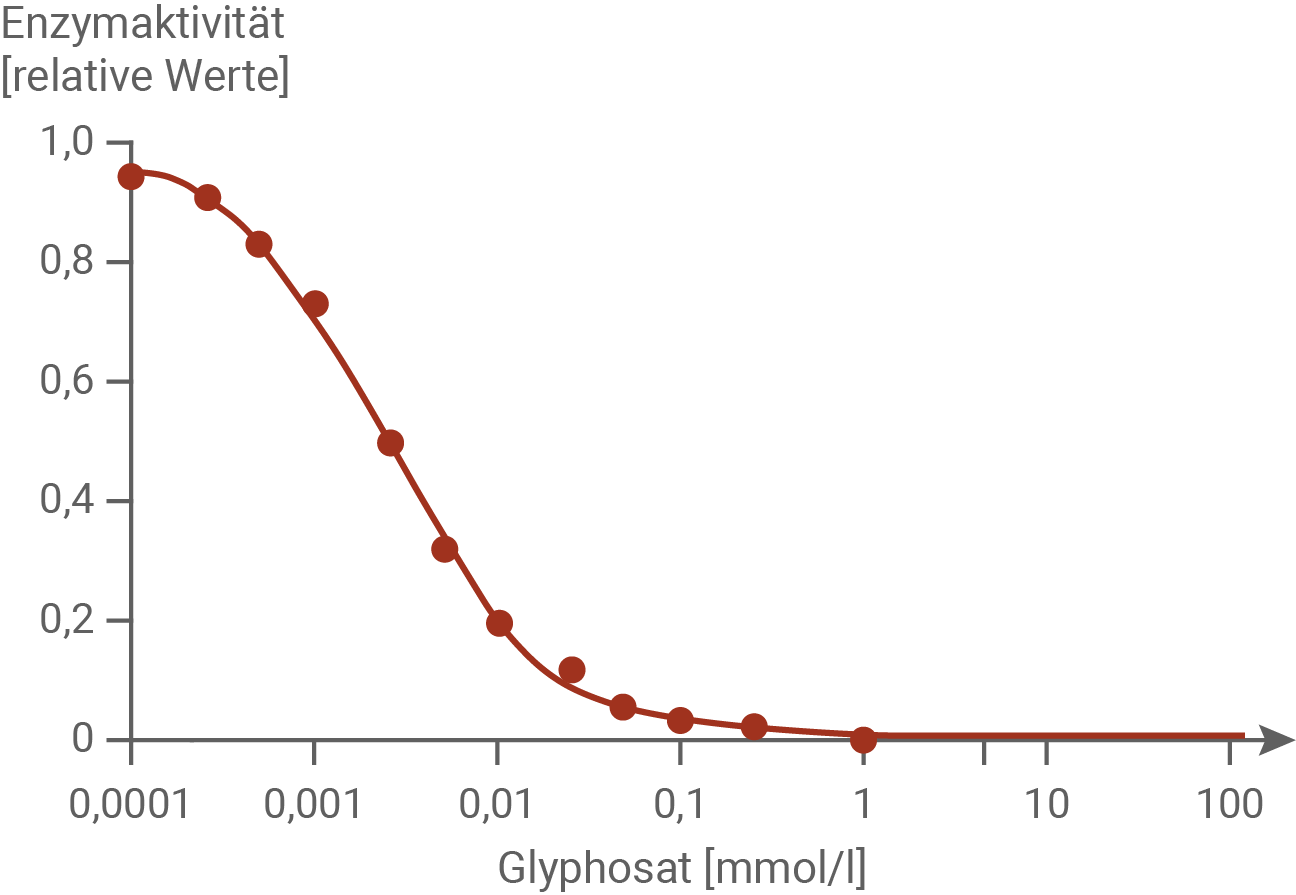

In Laborexperimenten wurde die Wirkung von Glyphosat auf die Aktivität der EPSP-Synthase aus dem Darmbakterium Escherichia coli untersucht. Bei einer Temperatur von 25 °C wurde die Enzymaktivität durch Messung der gebildeten Menge an Phosphat pro Zeit und Enzymmenge bestimmt.

Wirkung von Glyphosat auf EPSP-Synthase

Material 3

Beziehung zwischen Getreideplattkäfer und Bakterien

Abb. 3.1: Getreideplattkäfer Oryzaephilus surinamensis

Insekten wie der Getreideplattkäfer besitzen eine Kutikula, die einen lebenswichtigen Schutz gegen mechanische Einflüsse sowie gegen Trockenheit und Befall durch Krankheitserreger bietet. Sie besteht hauptsächlich aus drei verschiedenen Komponenten: Chitinfasern, Proteinen und Katecholaminen. Während des Prozesses der Härtung der Kutikula sind Katecholamine für die Vernetzung zwischen Chitin und kutikulären Proteinen verantwortlich. Phenylalanin und Tyrosin sind Vorstufen der Katecholamine, welche für die mechanischen Eigenschaften der Kutikula wichtig sind. Um eine harte Kutikula aufzubauen, sind hohe Mengen an Tyrosin erforderlich.

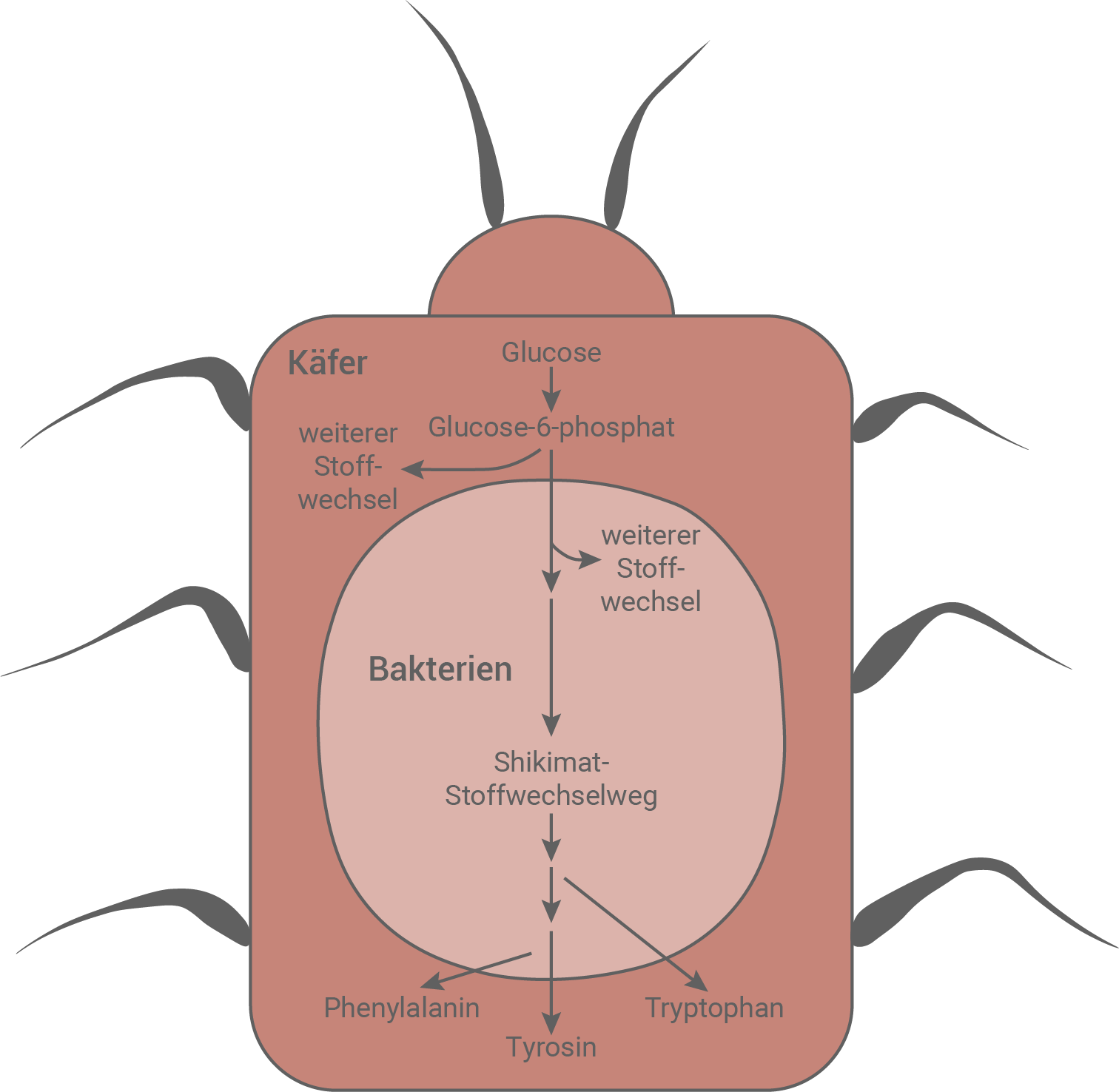

Abb. 3.2: Verbindung der Stoffwechselwege zwischen Getreideplattkäfern und Bakterien

Hinweise

Glucose-6-phosphat ist ein energiereiches Zwischenprodukt der Glykolyse.

Die Bakterien liefern an den Käfer Vorstufen der dargestellten Aminosäuren.

Glucose-6-phosphat ist ein energiereiches Zwischenprodukt der Glykolyse.

Die Bakterien liefern an den Käfer Vorstufen der dargestellten Aminosäuren.

Material 4

Einfluss von Glyphosat auf die Lebensbedingungen des Getreideplattkäfers

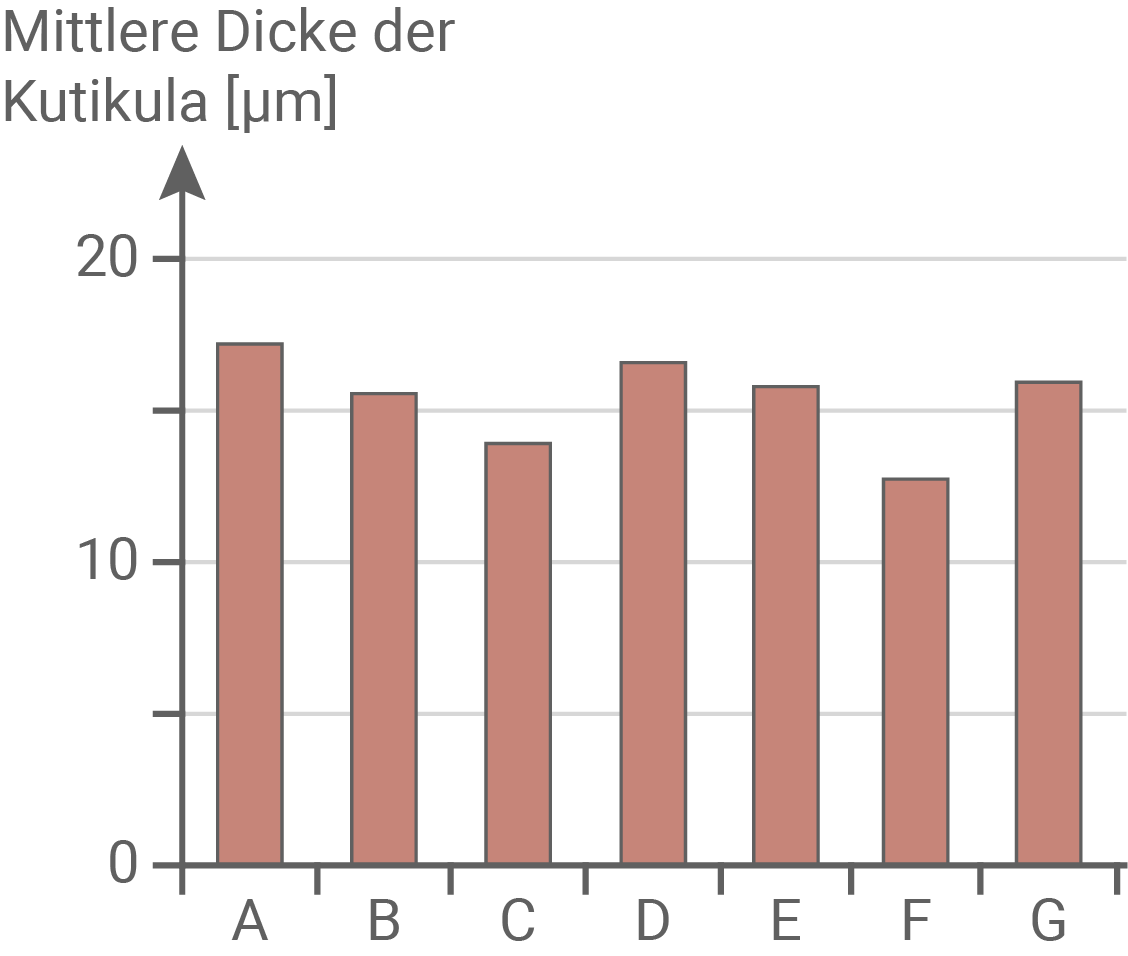

Forschende der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, des Max-Planck-Instituts für chemische Ökologie in Jena und des National Institute of Advanced Industrial Science and Technology in Japan untersuchten den Einfluss von Glyphosat auf die Kutikula des Getreideplattkäfers.In vergleichenden Experimenten wurde der Einfluss unterschiedlicher Behandlungen von Getreideplattkäfern auf Merkmale der Kutikula sowie auf die Menge an stoffwechselaktiven Bakterien untersucht. Hierfür wurde ein Teil der untersuchten Käfer (siehe Abbildung 4.1) vor Versuchsbeginn mit einem Antibiotikum vorbehandelt. Anschließend wurden sowohl vorbehandelte als auch nicht vorbehandelte Käfer in mehreren Versuchsansätzen verschiedenen Konzentrationen von Glyphosat ausgesetzt bzw. erhielten aromatische Aminosäuren, z. B. Tyrosin, mit der Nahrung. Anschließend wurde die Kutikuladicke der Käfer gemessen (Abbildung 4.2). Gleichzeitig wurde die Menge stoffwechselaktiver Bakterien der Käfer bestimmt (Abbildung 4.3).

Abb. 4.1: Versuchsansätze (A-G)

Untersuchungsergebnisse zu den Versuchsansätzen (A-G)

Abb. 4.2: Kutikuladicke von Getreideplattkäfern

Abb. 4.3: Nachweis stoffwechselaktiver Bakterien in Getreideplattkäfern

Material 5

Aufbau von Bakterien

Material 6

Glyphosat-Resistenz bei Nutzpflanzen

Zur Herstellung von gentechnisch veränderten Nutzpflanzen, die gegen das Herbizid Glyphosat resistent sind, wurde ein bakterielles Gen auf die Pflanzen übertragen, welches für eine Form der EPSP-Synthase codiert, die unempfindlich gegenüber Glyphosat ist.Zur Übertragung des bakteriellen EPSP-Synthase-Gens nutzt man das Bodenbakterium Agrobacterium tumefaciens, welches natürlicherweise Pflanzen infizieren kann, wobei es Plasmid-DNA in Pflanzenzellen überträgt.

Herstellung Glyphosat-resistenter Nutzpflanzen

Hinweis

Eine pflanzliche Besonderheit ist die Fähigkeit, aus einzelnen Zellen bzw. Gewebestücken eine vollständige Pflanze regenerieren zu können.

Eine pflanzliche Besonderheit ist die Fähigkeit, aus einzelnen Zellen bzw. Gewebestücken eine vollständige Pflanze regenerieren zu können.

Material 7

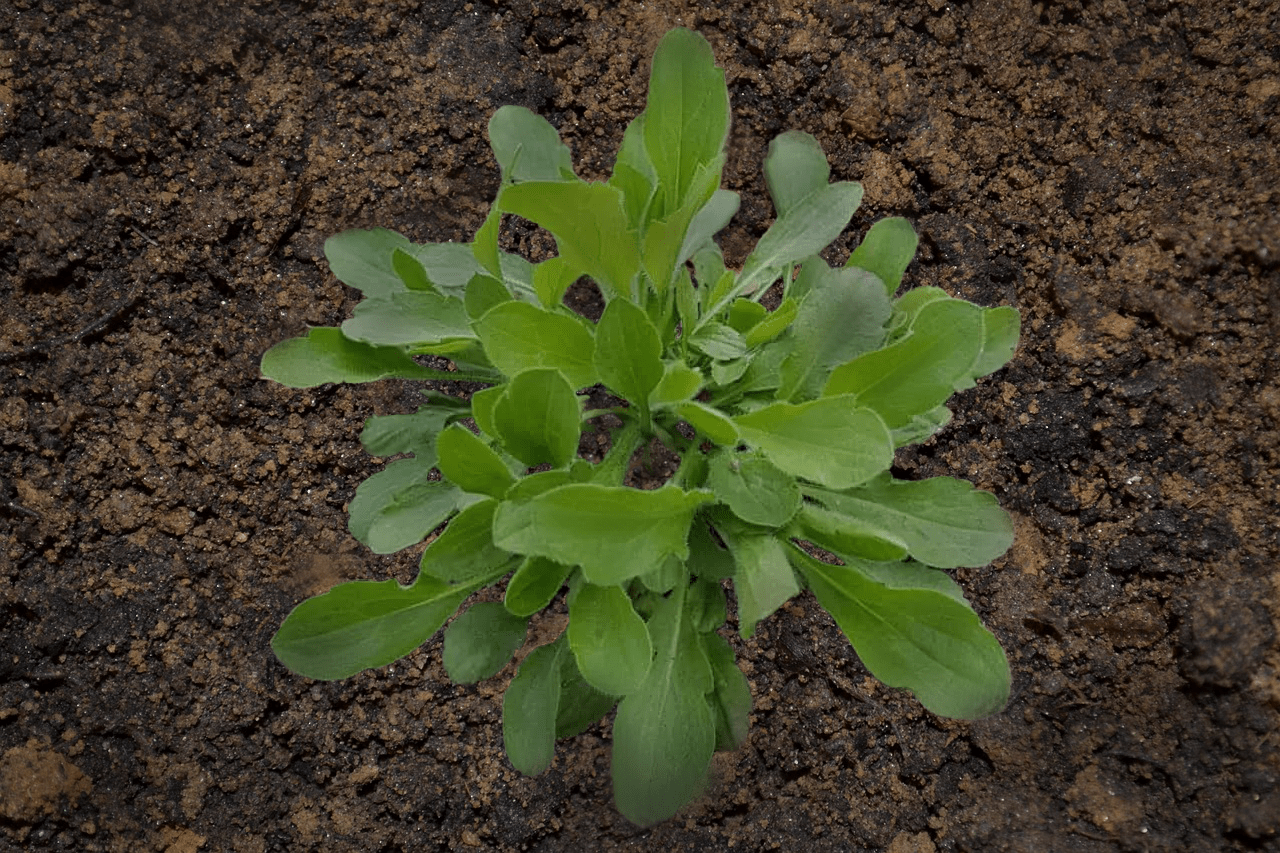

„Superweeds“ – unerwünschte Resistenz gegen Glyphosat bei Wildkräutern

Herbizidresistente Wildkräuter oder „Superunkräuter“ („superweeds“) sind unerwünschte Pflanzen, die mit Nutzpflanzen auf landwirtschaftlichen Anbauflächen wachsen und dabei gegen Herbizide unempfindlich sind.Der Erfolg des RoundupReady

Ein Beispiel für ein solches „Superunkraut“ ist das weltweit verbreitete Kanadische Berufkraut Conyza canadensis, das auch in Deutschland vorkommt. Das Kanadische Berufkraut bildet bodendeckende Blattrosetten, die nicht durch Abmähen entfernt werden können. Aus ihnen wächst sehr schnell eine bis zu einem Meter hohe Pflanze heran, deren Wurzeln einen Meter tief reichen können. Eine einzelne Pflanze kann nach Windbestäubung 25 000 bis 250 000 Samen produzieren, die im Extremfall bis zu 500 km weit verbreitet werden können. Offene Flächen werden häufig von dieser Pflanzenart zuerst besiedelt, was das Aufkommen weiterer Pflanzenarten nahezu unmöglich macht.

Abb. 7.1: Conyza canadensis (Kanadisches Berufkraut)

A: Bodenständige Blattrosette

B: Adulte Pflanze

.jpg)

.jpg)

Abb. 7.2: Ausschnitt aus einer Nukleotidsequenz des EPSP-Synthase-Gens von Conyza canadensis (Kanadisches Berufkraut)

Material 8

Plan des Bundesumweltministeriums zum Glyphosatausstieg

Das Bundesumweltministerium plant, sich dafür einzusetzen, den Natur- und Umweltschutz im Rahmen der Reform der EU-Agrarförderung zu stärken. So sollen Landwirte auch für das honoriert werden, was sie für Natur und Gesellschaft leisten: für die Erhaltung der Biodiversität, für sauberes Wasser und abwechslungsreiche Landschaften.In der Landwirtschaft wird Glyphosat insbesondere bei einer Form der Bodenbearbeitung genutzt, bei der auf das Umpflügen des Ackers vor der Aussaat verzichtet wird. Als Argument für den Einsatz von Glyphosat wird angeführt, dass die somit auf dem Acker verbleibenden Pflanzenreste die Bodenoberfläche schützen und bei ihrem bakteriellen Abbau durch Destruenten zur Humusbildung beitragen. Dies soll zu einer Verbesserung der Bodenqualität führen, Bodenlebewesen schonen und Schutz vor Erosion der Ackerböden bieten, da Niederschläge besser in den Boden eindringen können.

Ein weiterer Vorteil des Einsatzes von Glyphosat im Zusammenhang mit resistenten Pflanzen ist laut Angaben des Herstellers, dass durch den Einsatz gentechnisch veränderter Nutzpflanzen das Herbizid auch während der Wachstumsperiode der Pflanzen jederzeit angewendet werden kann, sodass geringere Mengen des Herbizids notwendig sind als bei der Verwendung herkömmlicher nicht selektiver Herbizide.

Die laufende Reform der EU-Agrarförderung in Verbindung mit dem Aktionsprogramm Insektenschutz sieht Beschränkungen für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln, unter anderem von Glyphosat, vor.

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1

Definitionen für die Begriffe Parasitismus und Symbiose:

Unter Parasitismus versteht man eine interspezifische Beziehung, bei der ein Partner profitiert, und der andere Schaden nimmt. Eine Symbiose ist eine Beziehungsform, bei der beide Partner profitieren.

Definitionen für weitere biotische Faktoren:

- Konkurrenz: Innerhalb eines Ökosystems konkurrieren die dort lebenden Arten um verfügbare Ressourcen. Ein Beispiel ist die Konkurrenz um Sonnenlicht bei Pflanzen im Wald.

- Räuber-Beute-Beziehung: Die Räuber-Beute-Beziehung beschreibt die Wechselwirkung zwischen einer Population von Räubern und einer Population einer Beute über einen längeren Zeitraum. Ein Beispiel ist die wechselseitige Zunahme bzw. Abnahme der Population an Füchsen (Räuber) und Hasen (Beute).

2

Verringerung des landwirtschaftlichen Ertrags, wenn Wildkräuter nicht entfernt werden:

Wildkräuter stehen mit Nutzpflanzen in Konkurrenz um Licht, Nährstoffe im Boden und Wasser. Werden die Wildkräuter nicht entfernt, so können die angebauten Pflanzen nicht so gut wachsen, da ihnen nun weniger Ressourcen zur Verfügung stehen. Ein weiteres Problem ist, dass Wildkräuter häufig schneller wachsen als Anbausorten. Sie überwuchern dadurch den Acker, und erschweren das Wachstum der Nutzpflanzen.

Vorteil des Herbizid-Resistenz-Systems RoundupReady ® gegenüber einem unselektiven Herbizid:

Ein herkömmliches nicht selektives Herbizid wirkt sowohl auf unerwünschte Wildkräuter als auch auf Nutzpflanzen. Daher ist der Einsatz dieses Herbizid auf die Zeit beschränkt, in der keine Nutzpflanzen auf der Anbaufläche wachsen sollen. Anderenfalls würde man bei dem Einsatz auch die Nutzpflanzen schädigen. Das Herbizid-Resistenz-System RoundupReady ® ist ein System, bei dem ein unselektives Herbizid (Glyphosat) angewendet wird. Gleichzeitig werden Nutzpflanzensamen mitverkauft, die gegen Glyphosat resistent sind. So kann Glyphosat zu einem beliebigen Zeitpunkt im Anbau verwendet werden, da nur die unerwünschten Wildkräuter bekämpft werden. Die resistenten Pflanzensorten werden durch das Herbizid nicht geschädigt.

3

Herbizide Wirkung von Glyphosat:

Aus der Abbildung in Material 2 geht hervor, dass Glyphosat mit zunehmender Konzentration die Enzymaktivität der EPSP-Synthase hemmt. Bei einer Konzentration von 0,01 mmol/l ist die Enzymaktivität schon auf ein Fünftel des Ursprungswertes abgefallen. Ab einer Konzentration von 0,1 mmol/l ist das Enzym kaum noch aktiv. Die EPSP-Synthase ist für die Synthese von 5-Enolpyruvylshikimat-3-phosphat (EPSP) aus Shikimat-3-phosphat (S3P) und Phosphoenolpyruvat (PEP) zuständig. EPSP dient der Synthese verschiedener aromatischer Aminosäuren. Pflanzen, die mit Glyphosat behandelt werden, sind nicht mehr in der Lage, diese Aminosäuren herzustellen, und sterben daher ab.

4

Beziehung zwischen Getreideplattkäfern und Bakterien:

Getreideplattkäfer können bestimmte Aminosäuren wie Phenylalanin, Tyrosin und Tryptophan nicht selbst herstellen. Eine interspezifische Beziehung mit Bakterien sichert jedoch ihre Versorgung mit diesen Aminosäuren. Die Bakterien verfügen über den Shikimat-Stoffwechselweg. Die entstehenden Aminosäure-Vorstufen werden dem Käfer zur Verfügung gestellt. Im Gegenzug erhalten die Bakterien vom Käfer Glucose-6-phosphat, welches sie für weitere Stoffwechselwege nutzen können. Da beide Partner von der Beziehung profitieren, handelt es sich um eine Symbiose.

5

In Material 4 dargestellte Untersuchungsergebnisse:

- Ansatz A: In Ansatz A wurden unbehandelte Käfer eingesetzt, und sonst nichts weiter hinzugegeben. Die mittlere Dicke der Kutikula bei diesen Käfern war etwa 17 μm, und die relative Anzahl an Bakterien 5. Da diese Käfer weder mit Antibiotikum vorbehandelt wurden, noch sonstige Zusätze erhielten, können sie als Referenz für den Normalzustand der Kutikuladicke und Anzahl der stoffwechselaktiven Bakterien betrachtet werden.

- Ansatz B: Käfer aus Ansatz B wurden nicht vorbehandelt, und Glyphosat einer Konzentration von 0,1 % ausgesetzt. Die Dicke ihrer Kutikula war nur etwas geringer, als bei der Referenzpopulation. Allerdings war die relative Anzahl der stoffwechselaktiven Bakterien um etwa 2 verringert. Der Einsatz von Glyphosat verringert die Produktion von bestimmten Aminosäuren im Shikimatweg, und schränkt somit den Aufbau der Kutikula der Käfer ein. Daher sind weniger Bakterien stoffwechselaktiv. Da Glyphosat in dieser Behandlungsgruppe nicht so hoch dosiert war, ist der Effekt auf die Kutikula der Käfer eher gering.

- Ansatz C: Käfer aus Ansatz C wurden nicht vorbehandelt, und Glyphosat einer Konzentration von 1 % ausgesetzt. Ihre Kutikula war etwa 5 μm weniger dick, als die der Referenzpopulation. Es wurden nur sehr wenige stoffwechselaktive Bakterien gefunden. Wie bei Gruppe B wird durch den Einsatz von Glyphosat auch hier der Stoffwechsel der Bakterien eingeschränkt. Die hohe Glyphosatkonzentration ist dafür verantwortlich, dass nur wenige stoffwechselaktive Bakterien gefunden werden, und die Dicke der Kutikula verringert ist.

- Ansatz D: Käfer aus Ansatz D wurden nicht vorbehandelt, und einer Konzentration von 0,1 % Glyphosat ausgesetzt. Käfer dieser Gruppe erhielten zudem aromatische Aminosäuren. Die Kutikula dieser Käfer war genauso dick, wie die der Käfer aus Ansatz A. Die relative Anzahl der stoffwechselaktiven Bakterien betrug allerdings nur 2/5 der Anzahl bei Käfern der Gruppe A. Die Käfer dieser Gruppe haben grundsätzlich die gleichen Voraussetzungen wie die Käfer aus Gruppe B. Allerdings wurden hier noch aromatische Aminosäuren zugegeben. Dadurch kann der Effekt auf die Kutikula ausgeglichen werden, und die Kutikula hat eine normale Dicke. Die zugegebenen Aminosäuren können allerdings nicht den Effekt von Glyphosat auf den Stoffwechsel der Bakterien ausgleichen. Daher werden hier weniger stoffwechselaktive Bakterien gefunden, als in Ansatz B.

- Ansatz E: Käfer der Behandlungsgruppe E wurden nicht mit Antibiotika vorbehandelt. Sie wurden einer einprozentigen Glyphosatlösung ausgesetzt, und erhielten aromatische Aminosäuren. Auch ihre Kutikuladicke war nahezu gleich, wie die der Referenzkäfer aus Gruppe A. Es wurden jedoch (ähnlich wie bei Gruppe C) kaum noch stoffwechselaktive Bakterien gefunden. Diese Behandlungsgruppe hat die gleichen Voraussetzungen wie die Gruppe C, erhält jedoch zusätzlich aromatische Aminosäuren. Im Vergleich zu C ist daher eine höhere Kutikuladicke zu verzeichnen, die hohe Glyphosatkonzentration hemmt jedoch genau wie bei C den Stoffwechsel der Bakterien.

- Ansatz F: Käfer aus Ansatz F wurden mit Antibiotika vorbehandelt, und erhielten abgesehen davon keine weiteren Zusätze. Ihre Kutikuladicke war mit etwa 13 µm etwas geringer, als bei den Referenzkäfern. Es wurden keine stoffwechselaktiven Bakterien gefunden. Antibiotika tötet die Bakterien im Käfer. Daher können keine stoffwechselaktiven Bakterien gefunden werden, und die Dicke der Kutikula ist verringert.

- Ansatz G: Käfer aus Ansatz G wurden mit Antibiotika vorbehandelt, und erhielten zusätzlich aromatische Aminosäuren. Ihre Kutikuladicke war mit etwa gleich dick, wie bei den Referenzkäfern. Es wurden keine stoffwechselaktiven Bakterien gefunden. Diese Käfer haben die gleichen Voraussetzungen wie Käfer der Gruppe F, erhielten jedoch zusätzliche Aminosäuren. Daher wurden hier ebenfalls keine stoffwechselaktiven Bakterien gefunden, die Kutikuladicke war allerdings im Normalbereich.

6

Bestandteile einer Bakterienzelle:

3'-Richtung durchläuft. Dabei handelt es sich um die Aminoacyl-Stelle (A-Stelle), die Polypeptid-Stelle (P-Stelle) und um die Exit-Stelle (Ausgang, E-Stelle). Eine weitere wichtige Komponente bei der Translation ist die tRNA (transfer-RNA). Diese hat eine kleeblattartige Struktur und besitzt am 3'-Ende eine Stelle, an der einzelne Aminosäuren anhaften können. Die Startphase der Translation bildet die Initiation. Dabei wandert die kleine Untereinheit des Ribosoms solange auf der mRNA entlang, bis sie auf ein Startcodon trifft. Das Startcodon hat die Basenabfolge Adenin-Uracil-Guanin (AUG) und codiert immer die Aminosäure Methionin (Met). Am Startcodon befindet sich nun das Ribosom mit einem tRNA-Molekül, an das die Aminosäure Methionin gekoppelt ist. Nach der Initiation folgt die Elongation. Die mRNA rückt weiter zur P-Stelle des Ribosoms. Währenddessen wird schon das nächste Basentriplett vom Ribosom abgelesen und die tRNA mit passendem Anticodon lagert sich an der A-Stelle des Ribosoms an. Die Aminosäure wird dann auf die Aminosäure übertragen, die sich aktuell noch an der A-Stelle befindet. War auch dieser Vorgang erfolgreich, so rückt die tRNA, die sich momentan auf der P-Stelle befindet, zur E-Stelle des Ribosoms und wird freigelassen. Das tRNA-Molekül mit der Aminosäurekette rückt indessen zur P-Stelle vor. Das Ribosom bewegt sich gleichzeitig weiter in 5'

3'-Richtung durchläuft. Dabei handelt es sich um die Aminoacyl-Stelle (A-Stelle), die Polypeptid-Stelle (P-Stelle) und um die Exit-Stelle (Ausgang, E-Stelle). Eine weitere wichtige Komponente bei der Translation ist die tRNA (transfer-RNA). Diese hat eine kleeblattartige Struktur und besitzt am 3'-Ende eine Stelle, an der einzelne Aminosäuren anhaften können. Die Startphase der Translation bildet die Initiation. Dabei wandert die kleine Untereinheit des Ribosoms solange auf der mRNA entlang, bis sie auf ein Startcodon trifft. Das Startcodon hat die Basenabfolge Adenin-Uracil-Guanin (AUG) und codiert immer die Aminosäure Methionin (Met). Am Startcodon befindet sich nun das Ribosom mit einem tRNA-Molekül, an das die Aminosäure Methionin gekoppelt ist. Nach der Initiation folgt die Elongation. Die mRNA rückt weiter zur P-Stelle des Ribosoms. Währenddessen wird schon das nächste Basentriplett vom Ribosom abgelesen und die tRNA mit passendem Anticodon lagert sich an der A-Stelle des Ribosoms an. Die Aminosäure wird dann auf die Aminosäure übertragen, die sich aktuell noch an der A-Stelle befindet. War auch dieser Vorgang erfolgreich, so rückt die tRNA, die sich momentan auf der P-Stelle befindet, zur E-Stelle des Ribosoms und wird freigelassen. Das tRNA-Molekül mit der Aminosäurekette rückt indessen zur P-Stelle vor. Das Ribosom bewegt sich gleichzeitig weiter in 5'  3'-Richtung der mRNA. Wiederholt sich der eben beschriebene Vorgang einige Male, entsteht nach und nach eine immer länger werdende Polypeptidkette (= Kette aus vielen Aminosäuren). Sobald das Ribosom auf ein Stoppcodon trifft, ist die letzte Phase der Translation erreicht (Termination). Für Stoppcodons gibt es keine tRNAs mit passenden Anticodons. Ein R-Faktor (= spezifisches Molekül) bindet an das Stoppcodon und löst die Bindung zwischen der Polypeptidkette und der tRNA. Die Kette wird freigesetzt, die Polypeptidkette wird in der für sie vorgesehenen Raumstruktur gefaltet. Das Protein ist vollständig synthetisiert und einsatzbereit.

3'-Richtung der mRNA. Wiederholt sich der eben beschriebene Vorgang einige Male, entsteht nach und nach eine immer länger werdende Polypeptidkette (= Kette aus vielen Aminosäuren). Sobald das Ribosom auf ein Stoppcodon trifft, ist die letzte Phase der Translation erreicht (Termination). Für Stoppcodons gibt es keine tRNAs mit passenden Anticodons. Ein R-Faktor (= spezifisches Molekül) bindet an das Stoppcodon und löst die Bindung zwischen der Polypeptidkette und der tRNA. Die Kette wird freigesetzt, die Polypeptidkette wird in der für sie vorgesehenen Raumstruktur gefaltet. Das Protein ist vollständig synthetisiert und einsatzbereit.

- Schleimhülle

- Zellmembran

- Plasmid

- Cytoplasma

- Ribosom

- Erbinformation

7

Gentechnische Herstellung Glyphosat-resistenter Pflanzen:

Zunächst wurde aus dem Bakterium A. tumefaciens ein Plasmid isoliert. In das Plasmid wurde das Gen für Glyphosat-unempfindliche EPSP-Synthase eingeschleust, und ein pflanzenspezifischer Promotor vorgeschaltet. Dieses rekombinante Plasmid wurde nun wieder in A. tumefaciens eingeschleust. Im Nährmedium wurden pflanzliche Gewebestücke in Kontakt mit Flüssigkeit mit Agrobakterien gebracht. Durch den natürlichen Transformationsmechanismus des Bakteriums wurde die Plasmid-DNA in die Pflanzenzellen übertragen. Diese Pflanzen wurden nun kultiviert und nach Transformanden mit rekombinanten Plasmid selektiert.

Mögliche Selektionsmethode für gentechnisch veränderte Nutzpflanzen:

Eine Möglichkeit zu testen, ob die Pflanzen ein rekombinantes Plasmid aufgenommen haben, ist die Behandlung mit Glyphosat. Pflanzen, die kein Plasmid aufgenommen haben, besizten das Gen für die Glyphosat-unempfindliche EPSP-Synthase nicht und sterben. Das Gleiche gilt für Pflanzen, die zwar ein Plasmid aufgenommen haben, das Plasmid jedoch nicht rekombinant ist, sprich, kein Gen aufgenommen hat. Pflanzen, die jedoch ein funktionelles Plasmid mit Insert aufgenommen haben, sind gegen die Wirkung von Glyphosat resistent und überleben.

8

EPSP-Synthase-Gen:

Dass es sich um den nicht-codogenen DNA-Strang des EPSP-Synthase-Gens handelt, lässt sich beweisen, indem man die gegebene (nicht-codogene) Nukleotidsequenz in ein Protein übersetzt. Für das Triplett ACT würde man so die mRNA-Sequenz UGA erhalten. Das entspricht einem Stop-Codon , und nicht der angegebenen Aminosäure Threonin. Bildet man zur nicht-codogenen Sequenz die codogene Sequenz, erhält man das Triplett TGA, was der angegebenen Aminosäure Threonin entspricht.

Aminosäuresequenzen und Mutationstyp:

- Normalallel: Threonin - Alanin - Methionin - Arginin - Prolin

- Mutiertes Allel: Threonin - Alanin - Methionin - Arginin - Serin

9

Zusammenhang zwischen der Mutation und der Glyphosatresistenz:

Eine Veränderung in Aminosäuresequenz hat zur Folge, dass das entstehende Protein eine andere Raumstruktur einnimmt, als das Wildtyp-Protein. Aufgrund der chemischen Eigenschaften der einzelen Aminosäuren kann es außerdem dazu kommen, dass das Protein nicht mehr mit bestimmten Bindungspartnern interagieren kann. Das könnte der Grund für die Glyphosatresistenz der Pflanzen mit mutierter EPSP-Synthase sein. Die Interaktion von dem Enzym mit Glyphosat könnte dadurch nicht mehr stattfinden. Der Shikimat-Stoffwechselweg von mutierten Pflanzen ist also nicht beeinträchtigt, und sie überleben trotz einer Behandlung mit Glyphosat.

Konkurrenzfähigkeit des Kanadischen Berufkrauts:

Das Kanadische Berufskraut hat einige Strategien entwickelt, die seine reproduktive Fitness erhöhen. Zum einen bildet die Pflanze flache Blattrosetten, die nicht durch Abmähen entfernt werden können. Die tiefen Wurzeln erleichtern der Pflanze den Zugang zu Wasser und Nährstoffen, und erschweren die Entfernung durch den Menschen. Die Pflanze bildet durch Windbestäubung sehr viele Samen, sie hat also eine hohe Reproduktionsrate und ist nicht auf externe Bestäuber wie Insekten angewiesen. Durch den Wind können die Samen sehr weit verbreitet werden. Wird eine offene Fläche von der Pflanze besiedelt, wächst sie rasch heran, und erreicht eine Höhe von bis zu einem Meter. So blockiert sie einerseits die mögliche Siedlungsfläche für andere Pflanzen, und erschwert deren Zugang zu Sonnenlicht. Das Kanadische Berufkraut ist gegen Glyphosat resistent. Während viele andere Wildkräuter bei einer Behandlung mit dem Herbizid eingehen, überlebt die Pflanze. All diese Faktoren sind für die hohe Konkurrenzfähigkeit des Kanadischen Berufkrauts verantwortlich.

9

Vorteile des Glyphosateinsatzes in der Landwirtschaft:

Der Einsatz von Glyphosat wirkt sich jedoch negativ auf die Qualität des Grundwassers aus. Gelangt das Herbizid ins Grundwasser, so schädigt das auch Pflanzenarten, die nicht Ziel des Herbizides sind. Am meisten leiden jedoch Insekten unter dem Glyphosateinsatz. Zum einen vernichtet Glyphosat häufig deren Nahrungsgrundlage. Andererseits schädigt Glyphosat Insekten, wie den Getreideplattkäfer, die eine Symbiose mit Bakterien pflegen, die ihnen bestimmte Aminosäuren zugänglich machen. Der Einsatz von Glyphosat auch in Verbindung mit dem RoundupReady-System fördert zudem die Entstehung von Resistenzen gegen das Herbizid.

Intakte Ökosysteme können so massiv Schaden nehmen. Ein Rückgang der Insektenpopulation durch Monokulturen hat auch negative Folgen für die Landwirtschaft. Es gibt immer weniger Bestäuber für die Nutzpflanzen, und weniger Fressfeinde von Pflanzenschädlingen. Es kommt zu Ernteausfällen und die Erträge sinken.

- Der Einsatz von Glyphosat hat höhere Erträge zur Folge, da den Nutzpflanzen mehr Fläche und Ressourcen zur Verfügung stehen, wenn Wildkräuter durch Glyphosat entfernt werden.

- Im Vergleich zu einer händischen Entfernung von Wildkräutern ist Glyphosat effektiver, außerdem kann es auch eingesetzt werden, wenn sich die Nutzpflanzen in der Wachstumsphase befinden.

- Da beim Einsatz von Glyphosat weniger Pflanzenschutzmittel benötigt werden, als beim Einsatz von herkömmlichen, unselektiven Pflanzenschutzmitteln, ist die Verwendung von Glyphosat günstiger.

Der Einsatz von Glyphosat wirkt sich jedoch negativ auf die Qualität des Grundwassers aus. Gelangt das Herbizid ins Grundwasser, so schädigt das auch Pflanzenarten, die nicht Ziel des Herbizides sind. Am meisten leiden jedoch Insekten unter dem Glyphosateinsatz. Zum einen vernichtet Glyphosat häufig deren Nahrungsgrundlage. Andererseits schädigt Glyphosat Insekten, wie den Getreideplattkäfer, die eine Symbiose mit Bakterien pflegen, die ihnen bestimmte Aminosäuren zugänglich machen. Der Einsatz von Glyphosat auch in Verbindung mit dem RoundupReady-System fördert zudem die Entstehung von Resistenzen gegen das Herbizid.

Intakte Ökosysteme können so massiv Schaden nehmen. Ein Rückgang der Insektenpopulation durch Monokulturen hat auch negative Folgen für die Landwirtschaft. Es gibt immer weniger Bestäuber für die Nutzpflanzen, und weniger Fressfeinde von Pflanzenschädlingen. Es kommt zu Ernteausfällen und die Erträge sinken.