Vorschlag B – Solanin

Kartoffeln gegen Krebs?

Die Kartoffel gehört, wie auch die Tomate, zu den Nachtschattengewächsen. Nachtschattengewächse sind krautige Pflanzen, die Alkaloide enthalten, welche den Pflanzen als Schutz vor Pilzen, Viren, Bakterien und Tieren dienen und die auch für Menschen ab einer bestimmten Konzentration giftig sind. Trotz ihrer Giftigkeit werden Nachtschattengewächse in der traditionellen chinesischen Medizin eingesetzt.Vermehrung von Darmkrebszellen

1

Gib jeweils eine Definition für Proto-Onkogen, Onkogen und Tumor-Suppressorgen (Anti-Onkogen) an. Erläutere allgemein die Folgen des Wegfalls des G1-Kontrollpunkts für den Zellzyklus einer Zelle und zeige, dass an der Regulation des G1-Kontrollpunkts des Zellzyklus auch Proto-Onkogene beteiligt sein müssen. (Material 1)

(12 BE)

2

Beschreibe das Ergebnis der Untersuchung zur Solanin-Wirkung auf menschliche Darmkrebszellen. (Material 2)

(4 BE)

3

Deute die in Material 3 dargestellten Untersuchungsergebnisse bei unbehandelten Darmkrebszellen im Vergleich zu gesunden Darmzellen. (Material 1 und 3)

(10 BE)

4

Werte die Untersuchungsergebnisse aus Material 3 zur Wirkung von Solanin auf die Vermehrung menschlicher Darmkrebszellen aus. (Material 1 und 3)

(6 BE)

Wirkung von Solanin auf Mitochondrien

5

Beschreibe die in der Abbildung in Material 4 dargestellte Wirkung von Solanin auf Mitochondrien und erkläre damit die in den Abbildungen 5.1 und 5.2 dargestellten Untersuchungsergebnisse. (Material 4 und 5)

(22 BE)

6

Nenne die vier Teilabschnitte der Zellatmung und gib Orte, Ausgangsstoffe und Produkte der Teilabschnitte an.

(10 BE)

7

Erkläre ausführlich die Auswirkungen von Solanin auf die Energieversorgung der Zelle unter Einbezug der in Material 6 dargestellten Vorgänge. (Material 4 und 6)

(12 BE)

Solanin als mögliches Krebsmedikament

8

Analysiere die Untersuchungsergebnisse in Material 7 und begründe die Durchführung dieser Versuche an Mäusen zusätzlich zu den Versuchen in Zellkultur. (Material 2 und 7)

(10 BE)

9

Diskutiere die Eignung von Solanin als Mittel für die Behandlung von Krebs beim Menschen. (Material 2 und 7)

(14 BE)

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Material 1

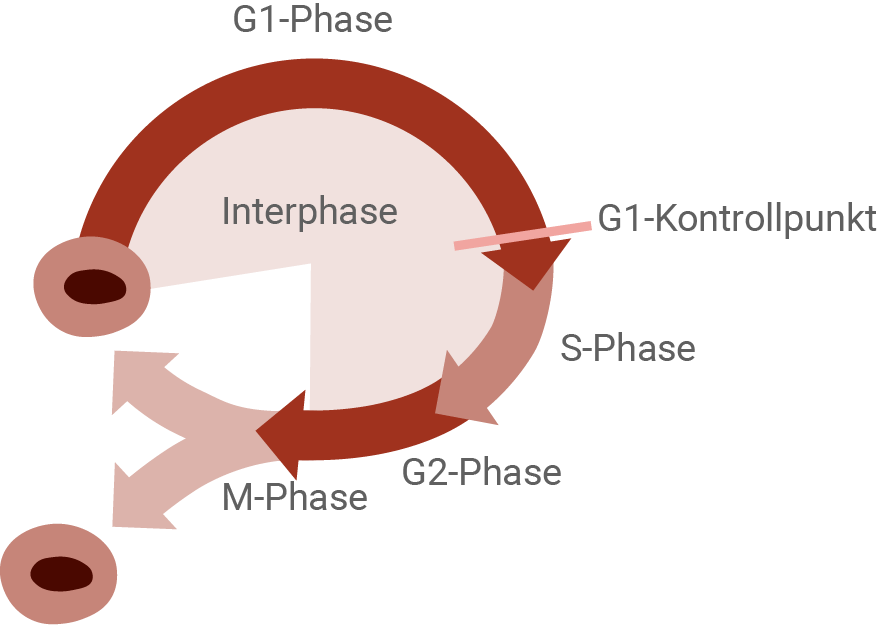

Zellzyklus und Krebs

Der Lebenszyklus einer Zelle, auch als Zellzyklus bezeichnet, wird in verschiedene Phasen unterteilt. In der G1-Phase wächst die Zelle zu ihrer normalen Größe heran und kommt ihren Funktionen nach. Besteht Bedarf an neuen Zellen und ist die Zelle groß genug, kann die Zelle in die nächste Phase eintreten. In gesunden Körpergeweben eines Erwachsenen liegen die meisten teilungsfähigen Zellen in der G1-Phase vor, die, abhängig von der Zellart, sehr lange andauern kann. Während der S-Phase wird das Erbmaterial der Zelle verdoppelt. Die Dauer der S-Phase ist stets gleich. Schließlich stellt die G2-Phase die Vorbereitung auf Mitose und Zellteilung dar (M-Phase). Der Übergang von einer Phase in die nächste unterliegt zahlreichen Regulationsvorgängen, die auch Zeitpunkt und Geschwindigkeit der Zellteilung bestimmen. Die Entscheidung, ob die Zelle in die nächste Phase eintritt, fällt an sogenannten Kontrollpunkten, die durch Produkte bestimmter Gene reguliert werden. Der G1-Kontrollpunkt gilt als der wichtigste Kontrollpunkt. Die Regulation des Zellzyklus ist bei Krebszellen teilweise oder vollständig außer Kraft gesetzt, sodass diese sich häufiger als normal, z. T. auch völlig unkontrolliert, teilen. Infolgedessen können Tumore entstehen. Zellzyklus von gesunden, teilungsfähigen Zellen

Material 2

Krebs und Solanin

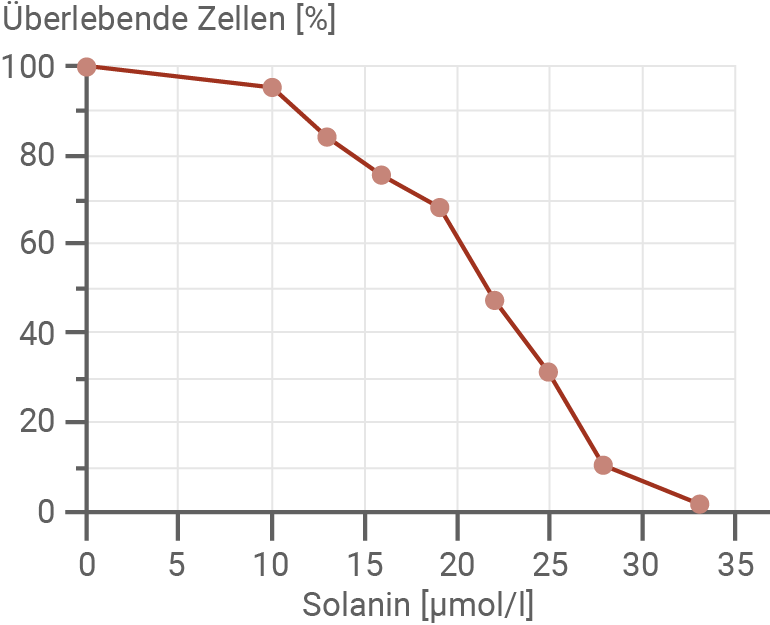

Es existieren bereits zahlreiche Medikamente gegen Krebs, doch haben diese oftmals Nebenwirkungen, wie z. B. Übelkeit, Durchfall und daraus folgende Gewichtsabnahme. Außerdem sind sie häufig teuer in der Herstellung, sodass man beständig auf der Suche nach neuen Wirkstoffen ist. Im Rahmen dieser Forschungen wird auch das Alkaloid Solanin untersucht, das vor allem in grünen Teilen der Kartoffelpflanze gebildet wird. Die Pflanze nutzt das giftige Solanin, um Fraßschädlinge abzuwehren. Der Stoff schmeckt bitter und ist für den Menschen ab einer Konzentration von etwa 1 mg/kg Körpergewicht giftig. Erste Vergiftungserscheinungen sind Magenbeschwerden, Übelkeit, Kopfschmerzen und bei höheren Konzentrationen auch Brechreiz, Durchfall und Nierenreizungen. Hohe Dosen führen zusätzlich zum Auflösen der roten Blutkörperchen, zu Lähmungen und Atemstörungen, die beim Menschen bei Konzentrationen zwischen 3 und 6 mg/kg Körpergewicht bis hin zum Tod führen können. Die Wirkung von Solanin auf eine Zellkultur menschlicher Darmkrebszellen wurde untersucht. Dazu wurde jeweils eine bestimmte Anzahl von Darmkrebszellen (hier als 100 % gesetzt) über 48 Stunden mit verschiedenen Konzentrationen von Solanin behandelt. Im Anschluss wurde der prozentuale Anteil der überlebenden Darmkrebszellen in Abhängigkeit von der Solanin-Konzentration bestimmt. Die Ergebnisse der Untersuchung sind in der folgenden Abbildung dargestellt. Wirkung von Solanin auf menschliche Darmkrebszellen

Material 3

Stadien des Zellzyklus ohne und mit Solanin-Behandlung

In einem Experiment wurden menschliche Darmkrebszellen in einer Zellkultur daraufhin untersucht, in welchem Stadium des Zellzyklus sie sich befanden. Dabei wurden Zellkulturen ohne Solanin-Behandlung mit solchen Zellkulturen verglichen, die einer Behandlung mit verschiedenen Solanin-Konzentrationen ausgesetzt waren.![Balkendiagramm zeigt den Anteil an Zellen [%] in verschiedenen Phasen mit unterschiedlichen Solanin-Konzentrationen.](https://www.schullv.de/resources/images/mathe/desktop/ec3bcfed_he-bio-abi-lk-24-solanin-behandlung-zellzyklus.png)

Material 4

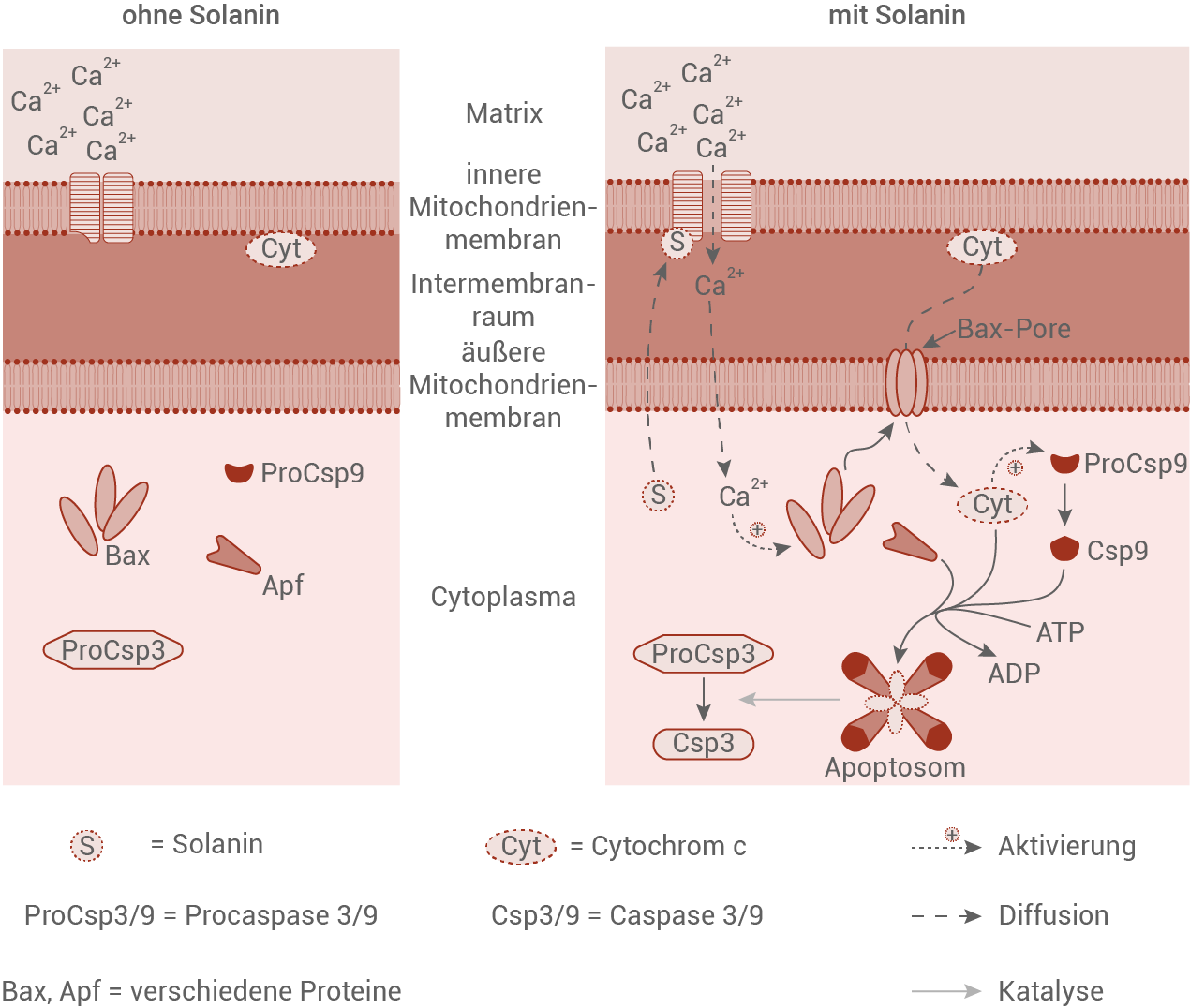

Apoptose und Solanin

Apoptose wird auch als programmierter Zelltod bezeichnet, ein Vorgang, bei dem sich eine Zelle selbst zerstört. Die möglichen Auslöser für diesen Zelltod sind zahlreich. Sie reichen von mechanischen Schäden an der Zelle, Unterversorgung der Zelle mit ATP, irreparablen Schäden der DNA über giftige Substanzen bis hin zu Störungen im Zellzyklus. Ist die Apoptose erst einmal eingeleitet, so wird eine Reaktionskaskade in Gang gesetzt, die sich nicht mehr stoppen lässt. Schließlich bauen bestimmte Enzyme, wie z. B. die Caspase 3, die Proteine des Cytoskeletts und des Zellkerns ab, sodass die Zelle ihre Form verliert, schrumpft und in membranumschlossene Vesikel zerfällt. Diese werden von Nachbarzellen oder von Fresszellen des Immunsystems aufgenommen und abgebaut. Die Inhaltsstoffe der defekten Zelle werden dabei recycelt. In Untersuchungen zur Wirkung von Solanin im Zusammenhang mit der Apoptose konnte an menschlichen Darmkrebszellen gezeigt werden, dass Mitochondrien dabei eine besondere Rolle spielen. Mittels zahlreicher Untersuchungen an Zellkulturen konnten entscheidende Erkenntnisse zur Wirkung des Giftes gewonnen werden. Wirkung von Solanin im Mitochondrium (vereinfachte Darstellung)

Hinweis:

Die äußere Mitochondrienmembran ist permeabel für kleine gelöste Teilchen, wie z. B. Ionen oder Solanin-Moleküle. Die für solche Vorgänge notwendigen Poren sind hier nicht dargestellt.

Die innere Mitochondrienmembran ist dagegen streng selektiv permeabel. Beide Membranen sind normalerweise für Proteine undurchlässig.

Material 5

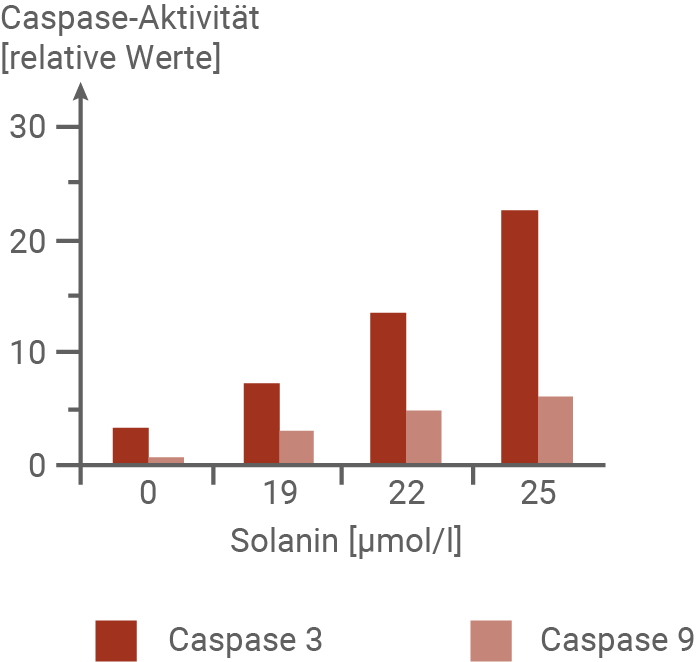

Wirkung von Solanin auf menschliche Darmkrebszellen

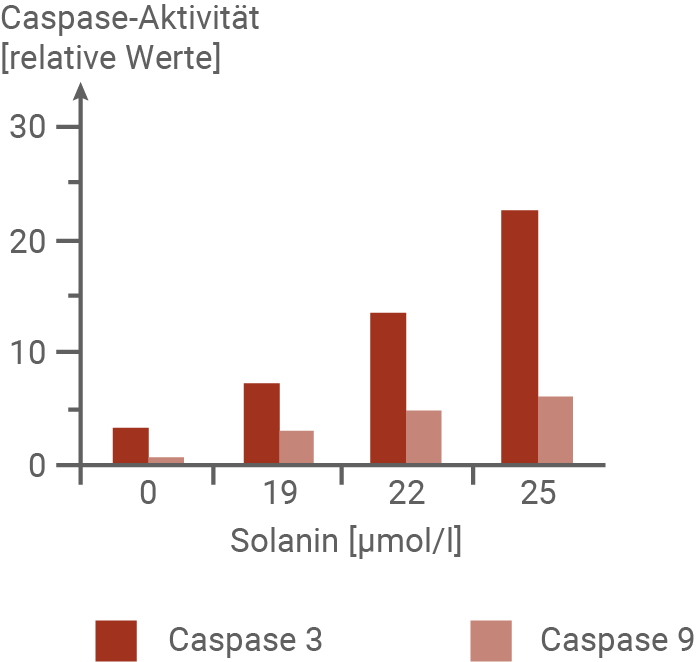

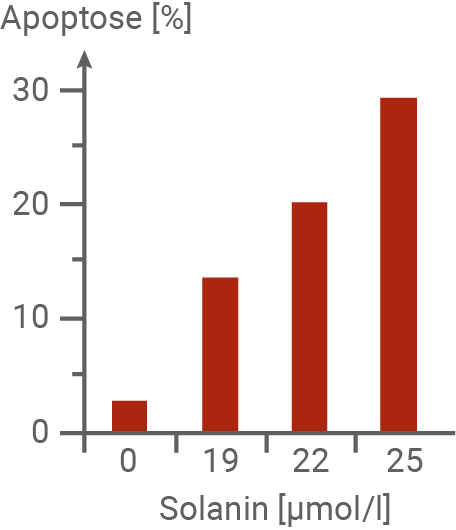

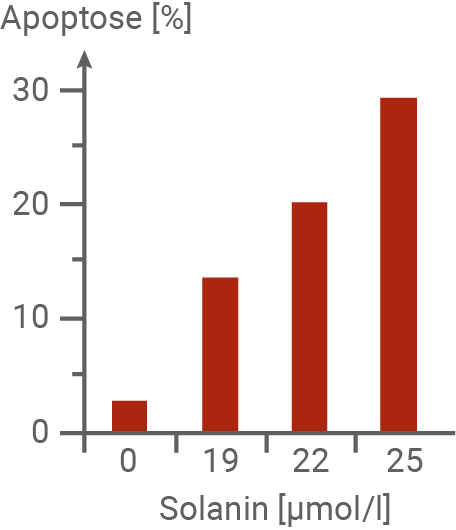

Eine bestimmte Menge menschlicher Darmkrebszellen wurde jeweils 48 Stunden lang mit einer definierten Konzentration von Solanin behandelt. Im Anschluss wurde zum einen die Aktivität der Caspasen ermittelt (Abbildung 5.1) und zum anderen wurde bestimmt, wie viele der anfangs eingesetzten Zellen Apoptose-Vorgänge zeigten. Dieser Anteil ist in Abbildung 5.2 prozentual angegeben.

Abbildung 5.1: Caspase-Aktivität

Abbildung 5.2: Apoptose-Rate

Hinweis: Ein Vergleich der unterschiedlichen Aktivitäten von Caspase 3 und 9 ist nicht gefordert.

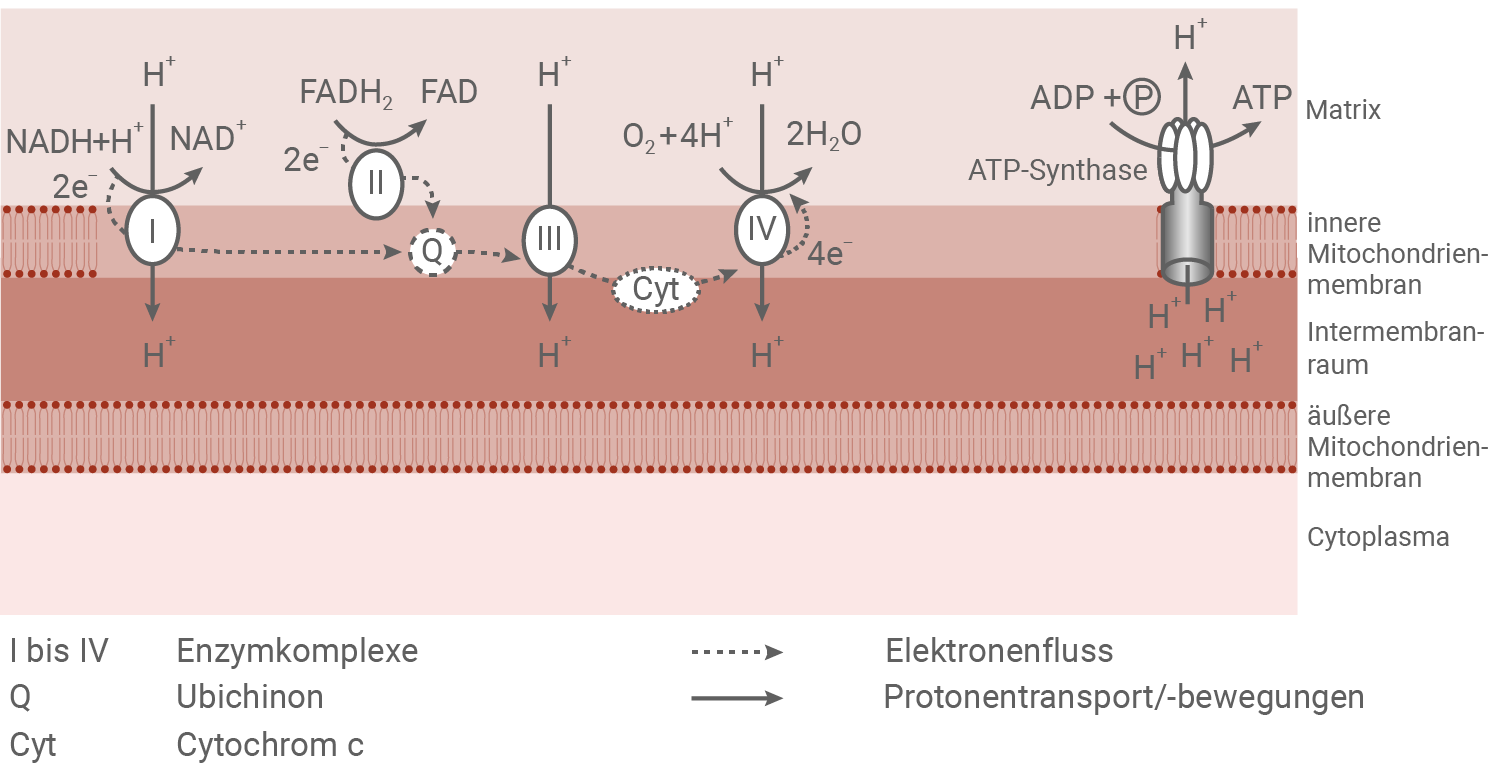

Material 6

Ausschnitt aus einem Mitochondrium mit Vorgängen der Endoxidation

Material 7

Wirkung von Solanin auf Darm-Tumore bei Mäusen

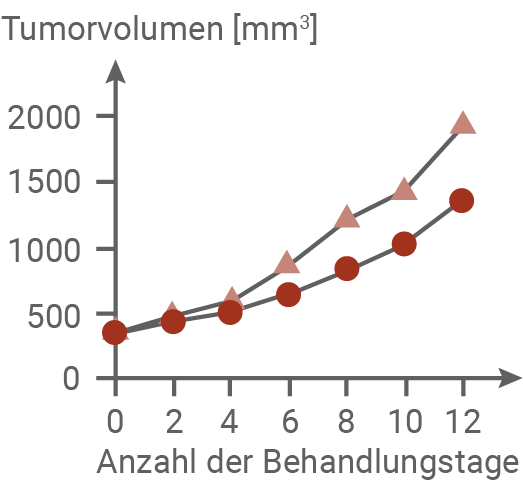

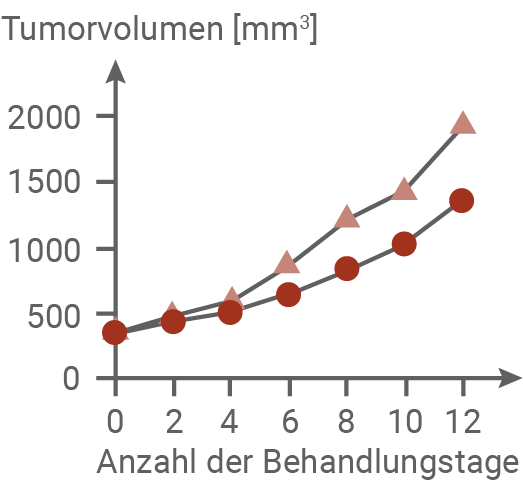

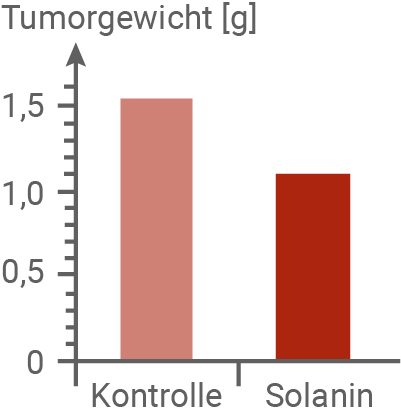

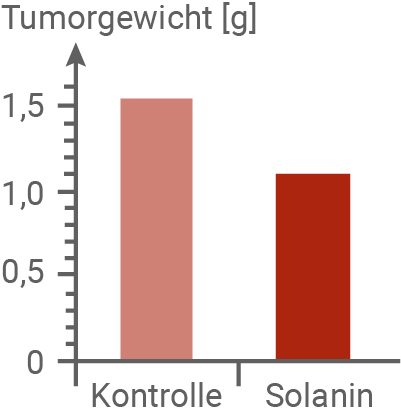

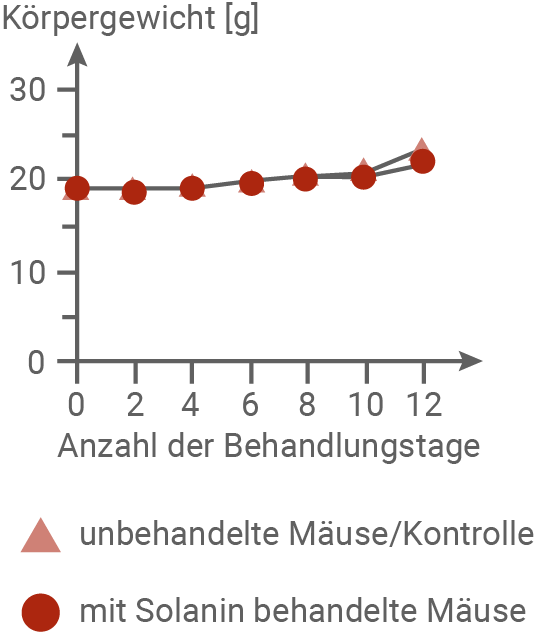

In einer weiteren Untersuchung wurden menschliche Darmkrebszellen in den Unterleib von Mäusen injiziert, sodass sich nach einer gewissen Zeit Tumore bildeten. Waren diese äußerlich tastbar, wurden die Mäuse nach dem Zufallsprinzip in zwei Gruppen aufgeteilt: Die Kontrollgruppe blieb unbehandelt, die andere Gruppe erhielt einmal pro Tag eine Dosis Solanin (5 mg/kg Körpergewicht). Alle 2 Tage wurde jeweils das Tumorvolumen und das Körpergewicht der Mäuse bestimmt. Nach 12 Tagen wurde zusätzlich das Tumorgewicht bestimmt. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in den folgenden Abbildungen dargestellt.Untersuchungen zur Solanin-Wirkung an Mäusen

Abbildung 7.1: Tumorvolumen

Abbildung 7.2: Tumorgewicht

Abbildung 7.3: Körpergewicht

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1

Definitionen und Folgen des Wegfalls des G1-Kontrollpunkts:

Proto-Onkogen: Proto-Onkogene sind Gene, die eine normale Zellproliferation und Differenzierung regulieren. Sie kodieren Proteine, die Zellwachstum und Zellteilung in gesunden Zellen fördern. Diese Gene sind verantwortlich für das geregelte Wachstum und die Entwicklung von Geweben, indem sie das Zellwachstum positiv beeinflussen. Ein bekanntes Beispiel für ein Proto-Onkogen ist RAS, das an der Übermittlung von Wachstumsfaktorsignalen beteiligt ist.

Onkogen: Onkogene entstehen häufig durch Mutationen von Proto-Onkogenen. Sie spielen eine zentrale Rolle bei der Entstehung von Tumoren, da sie die Zellteilung auch dann fördern, wenn keine Wachstumssignale vorhanden sind. Onkogene wirken dauerhaft aktivierend und beschleunigen so den Zellzyklus, was zu einer unkontrollierten Proliferation führt. Ein Beispiel für ein Onkogen ist das mutierte RAS-Protein.

Tumor-Suppressorgen (Anti-Onkogen): Tumor-Suppressorgene agieren als Gegenspieler zu Onkogenen. Sie wirken wie eine Bremse im Zellzyklus, indem sie Zellwachstum hemmen und beschädigte Zellen in die Apoptose führen. Das bekannteste Tumor-Suppressorgen ist P53, das bei DNA-Schäden den Zellzyklus anhält und Reparaturmechanismen einleitet. Fällt ein Tumor-Suppressorgen aus, führt das zur unkontrollierten Zellteilung, was das Krebsrisiko erhöht.

Folgen des Wegfalls des G1-Kontrollpunkts: Der G1-Kontrollpunkt ist eine entscheidende Phase des Zellzyklus, bei der die Zelle überprüft, ob sie bereit für die DNA-Replikation ist. Fällt dieser Kontrollpunkt weg, können Zellen in die S-Phase eintreten, ohne auf DNA-Schäden oder ausreichendes Zellwachstum geprüft zu werden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass beschädigte oder mutierte Zellen repliziert werden, was zu genetischen Instabilitäten und Tumorbildung führt. Proto-Onkogene wie MYC und RAS regulieren den Übergang vom G1- in das S-Stadium. Wenn sie durch Mutationen zu Onkogenen werden, fördern sie den Eintritt in die S-Phase auch ohne Überprüfung, was zur Entstehung von Krebs führt. In Abwesenheit des G1-Kontrollpunkts vermehren sich die Zellen unkontrolliert, was Tumorwachstum und die Entwicklung von Krebs fördert.

2

Ergebnisse der Untersuchung zur Solanin-Wirkung auf menschliche Darmkrebszellen:

In der Untersuchung wurde die Wirkung von Solanin auf menschliche Darmkrebszellen getestet. Dabei ist die Überlebenswahrscheinlichkeit der Zellen in Prozent auf der y-Achse und die Konzentration von Solanin in µmol/l auf der x-Achse aufgetragen. Aus der Abbildung geht hervor, dass mit zunehmender Solanin-Konzentration die Überlebensrate der Krebszellen signifikant abnimmt. Während bei einer Solanin-Konzentration von 10 μmol/l noch etwa 90 % der Zellen überlebten, sank die Überlebensrate bei einer Konzentration von 25 μmol/l schon auf unter 30 %. Bei einer Konzentration größer als 30 µmol/l war die Überlebenswahrscheinlichkeit der Zellen kleiner als 10 %. Das zeigt, dass Solanin eine hemmende Wirkung auf das Wachstum von Krebszellen hat. Das Ergebnis deutet darauf hin, dass Solanin ein potenzielles Antikrebsmittel sein könnte.

3

Deutung der Ergebnisse bei unbehandelten Darmkrebszellen im Vergleich zu gesunden Darmzellen:

Bei gesunden Darmzellen befinden sich etwa 70 % der Zellen im G1-Stadium, 10 % im S-Stadium und 20 % im G2/M-Stadium. Diese Verteilung zeigt, dass gesunde Zellen genügend Zeit in der G1-Phase verbringen, um DNA-Schäden zu reparieren und sich auf die Zellteilung vorzubereiten. Im Gegensatz dazu zeigen unbehandelte Darmkrebszellen eine deutlich veränderte Verteilung. In diesen Zellen befinden sich nur etwa 35 % im G1-Stadium, während 40 % im S-Stadium und 25 % im G2/M-Stadium sind. Diese Verschiebung deutet darauf hin, dass die Krebszellen schneller durch den Zellzyklus gehen und weniger Zeit in der G1-Phase verbringen. Das führt zu einer höheren Zellteilungsrate, da die Zellen weniger Zeit haben, DNA-Schäden zu reparieren, bevor sie sich teilen. Dass sich etwa viermal so viele Krebszellen im Vergleich zu gesunden Zellen im S-Stadium befinden zeigt, dass keine Kontrolle am G1-Kontrollpunkt stattfindet. Es gehen mehr Krebszellen in die S-Phase über, was zu einer erhöhten und unkontrollierten Proliferationsrate führt.

4

Wertung der Untersuchungsergebnisse zur Wirkung von Solanin auf die Vermehrung menschlicher Darmkrebszellen:

Die Behandlung mit Solanin führt zu einer Erhöhung des Anteils der Krebszellen, die sich im G1-Stadium befinden. Je höher die Solaninkonzentration, desto höher ist auch der Anteil der Zellen, die in der G1-Phase verbleiben. Passend dazu verringert sich auch die Anzahl der Krebszellen, die sich in der S-Phase befinden. Bei der höchsten Solanin-Konzentration von 25 µmol/l sind es etwa 10 % weniger Zellen, als in der unbehandelten Gruppe. In der G2- und M-Phase ist die Auswirkung der Solanin-Behandlung nicht so stark. Tendenziell kann aber auch hier ein Rückgang des Anteils beobachtet werden. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass eine Behandlung mit Solanin dazu führt, dass sich die Verteilung auf die Zellzyklusphasen der von gesunden Zellen annähert.

5

Beschreibung der Wirkung von Solanin auf Mitochondrien und Erklärung der Untersuchungsergebnisse:

In Abwesenheit von Solanin liegen die Calcium-Ionen in der Mitochondrienmatrix vor. Der Calcium-Ionenkanal in der inneren Membran ist geschlossen, und der Cytochrom-c-Komplex liegt an sie gebunden vor. Im Cytoplasma befinden sich verschiedene Proteine (Bax, Apf) und inaktive Vorstufen der Caspase 3 und 9 (ProCsp3/9).

Ist Solanin vorhanden, so diffundiert es aus dem Cytoplasma an die innere Mitochondrienmembran und bindet dort an den Calcium-Ionenkanal. Dieser öffnet, und Calcium-Ionen diffundieren durch den Kanal und durch die äußere Mitochondrienmembran ins Cytoplasma. Dort aktivieren sie Bax-Proteine, die in der äußeren Mitochondrienmembran eine Bax-Pore bilden. Cytochrom c diffundiert durch diese Pore ins Cytoplasma. Dort führt Cytochrom c zu einer Aktivierung von ProCsp9. Aktives Csp9 bildet gemeinsam mit Cytochrom c und Apf-Proteinen unter ATP-Verbrauch das Apoptosom. Das Apoptosom katalysiert die Umwandlung von ProCsp3 in Csp3.

Abbildung 5.1 zeigt die Caspase-Aktivität in relativen Werten bei Solanin-Konzentrationen von 0, 19, 22 und 25 µmol/l. Dabei lässt sich erkennen, dass mit steigender Solanin-Konzentration die Aktivität der Caspatase 3 und 9 steigt. Die höchste Konzentration an Solanin bewirkt dabei etwa eine Verfünffachung der Caspatase 3 Aktivität im Vergleich zu Aktivität ohne Solanin. Aus Abbildung 5.2 geht hervor, dass die Apoptose-Rate ebenfalls steigt, je höher die Solanin-Konzentration ist. Bei der höchsten Konzentration lässt sich eine Steigerung von unter 5 % auf über 30 % beobachten.

Die Beobachtungen lassen sich damit erklären, dass die Zugabe von Solanin eine Aktivierung der Caspatase 3 und 9 und die Bildung eines Apotosoms zur Folge hat. Je mehr Solanin vorhanden ist, desto mehr Zellen öffnen ihre Calcium-Ionenkanäle, und desto mehr des Signalmoleküls kann die Signalkaskade zur Bildung des Apoptosoms auslösen. Es entstehen mehr Apoptosome, und mehr Zellen werden abgebaut. So kann Solanin die Apoptose-Rate erhöhen, und die Anzahl der Tumorzellen verringern.

6

Die vier Teilabschnitte der Zellatmung:

Die Zellatmung besteht aus vier Hauptphasen: der Glykolyse, der oxidativen Decarboxylierung, dem Citratzyklus und der Endoxidation (Atmungskette).

- Glykolyse: Dieser Prozess findet im Cytoplasma der Zelle statt und umfasst den Abbau von Glucose zu zwei Molekülen Pyruvat. In der Glykolyse werden dabei zwei Moleküle ATP und zwei Moleküle NADH produziert. Die Glykolyse ist der einzige Abschnitt der Zellatmung, der ohne Sauerstoff abläuft und somit anaerob ist.

- Decarboxylierung: In den Mitochondrien wird das Pyruvat aus der Glykolyse zu Acetyl-CoA umgewandelt. Dabei wird CO2 freigesetzt und NAD+ wird zu NADH reduziert. Dieser Schritt ist wichtig, um das Acetyl-CoA für den Citratzyklus bereitzustellen, der in der nächsten Phase der Zellatmung folgt. Hier beginnt die aerobe Phase der Zellatmung, da Sauerstoff benötigt wird, um NADH in der Endoxidation zu verwenden.

- Citratzyklus (Krebszyklus): Im Citratzyklus, der in der Mitochondrienmatrix stattfindet, wird das Acetyl-CoA weiter abgebaut, um mehr NADH, FADH2 und ATP zu produzieren. Dabei wird auch CO2 als Abfallprodukt freigesetzt. Der Citratzyklus liefert viele Reduktionsäquivalente (NADH und FADH2), die für die Elektronenübertragung in der Atmungskette benötigt werden.

- Endoxidation (Atmungskette): Dieser Abschnitt findet an der inneren Mitochondrienmembran statt und umfasst die Elektronentransportkette, bei der Elektronen von NADH und FADH2 durch verschiedene Proteinkomplexe geleitet werden. Dabei wird Energie freigesetzt, die genutzt wird, um Protonen durch die Membran zu pumpen und einen Protonengradienten zu erzeugen. Dieser Protonengradient treibt die ATP-Synthase an, die die Synthese von ATP ermöglicht. Am Ende der Kette wird Sauerstoff als Elektronenakzeptor verwendet und zu Wasser reduziert. Die Endoxidation ist der energieintensivste Abschnitt der Zellatmung, da der größte Teil des ATPs hier produziert wird.

7

Auswirkungen von Solanin auf die Energieversorgung der Zelle:

In der Atmungskette werden Elektronen zwischen den verschiedenen Komplexen I bis IV in der inneren Mitochondrienmembran weitergegeben, wodurch schrittweise ein Protonengradient zwischen innerer Membran und Intermembranraum aufgebaut wird. Unter normalen Umständen ist Cytochrom c ein wichtiger Bestandteil der Atmungskette. Es ist dort für den Elektronentransport zwischen Komplex III und IV zuständig. Cytochrom c dient an Komplex III als Elektronenakzeptor (es wird dort reduziert) und an Komplex IV als Elektronendonator (es wird dort oxidiert). Durch Solanin wird Cytochrom c von der inneren Membran abgelöst, und kann seine Funktion dort nicht mehr ausführen. Infolgedessen können an Komplex IV keine Elektronen mehr auf Sauerstoff übertragen werden. Dadurch kommt die Elektronentransportkette zum Erliegen und es kann kein Protonengradient aufgebaut werden. Die ATP-Synthese ist dadurch gehemmt. Ohne ATP ist die Zelle nicht in der Lage, wichtige zelluläre Funktionen auszuführen, was schließlich zum Absterben der Zelle führt. Solanin unterbindet dadurch die Energieversorgung der Zelle, indem es die Atmungskette durch den Abzug von Cytochrom c hemmt.

8

Analyse der Untersuchungsergebnisse:

Bei der Untersuchung des Tumorvolumens zeigt sich, dass die Tumore unbehandelter Mäuse innerhalb von zwölf Tagen von etwa 400 mm3 auf rund 2000 mm3 anwachsen, was einer Verfünffachung entspricht. Unter Solanin-Behandlung steigt das Tumorvolumen hingegen nur um das Dreifache auf etwa 1500 mm3. Dies deutet darauf hin, dass Solanin das Tumorwachstum verlangsamt. Auch das Tumorgewicht variiert entsprechend: Nach zwölf Tagen beträgt es bei unbehandelten Mäusen 1,5 g, während es bei mit Solanin behandelten Mäusen nur 1,1 g beträgt – etwa 25 % weniger. Das Körpergewicht der Mäuse bleibt hingegen von der Solanin-Behandlung unbeeinflusst und nimmt in beiden Gruppen während der zwölf Behandlungstage leicht zu. Dies spricht dafür, dass die Mäuse keine Symptome wie Brechreiz oder Durchfall entwickeln.

Begründung der Versuche an Mäusen:

In Zellkulturen lässt sich ausschließlich die Wirkung von Solanin auf einzelne Zellen untersuchen. Rückschlüsse darauf, wie sich verschiedene Konzentrationen von Solanin auf ganze Organe oder den Organismus als Ganzes auswirken, sind dabei nicht möglich. Durch die Messung von Tumorvolumen und Tumorgewicht wurde hingegen der Effekt von Solanin auf Gewebe direkt im Körper analysiert. Zudem konnte bei den Mäusen – anders als bei Zellkulturen – überprüft werden, ob die eingesetzte Solanin-Dosis Nebenwirkungen wie Vergiftungserscheinungen hervorruft, die sich beispielsweise in einem Gewichtsverlust äußern könnten.

9

Diskussion der Eignung von Solanin als Krebsbehandlung:

Vorteile:

- In Zellkulturversuchen konnte Solanin die Zellteilung isolierter Darmkrebszellen wirksam hemmen.

- In einem lebenden Organismus, konkret bei Mäusen mit menschlichen Darmkrebszellen, führte Solanin zu einer Reduktion des Tumorvolumens und des Tumorgewichts.

- Die Mäuse zeigten keine Anzeichen von Vergiftungserscheinungen wie Brechreiz oder Durchfall, da das Körpergewicht trotz der Solanin-Gabe stabil blieb.

- Obwohl Mäuse selbst bei einer sehr hohen Dosis von 5 mg/kg keine sichtbaren Vergiftungserscheinungen zeigten, reagiert der menschliche Körper deutlich empfindlicher. Bereits eine Menge von 1 mg/kg Körpergewicht kann bei Menschen Magenbeschwerden, Übelkeit und Kopfschmerzen hervorrufen. Höhere Dosen führen zu schwerwiegenden Vergiftungen mit Symptomen wie Erbrechen, Durchfall, Nervenschäden, dem Zerfall roter Blutkörperchen, Lähmungen und Atemstillstand, was im schlimmsten Fall tödlich endet. Daher ist die Anwendung von Solanin beim Menschen nur in minimalen Dosen denkbar.

- Die Wirksamkeit von Solanin ist von der Dosis abhängig. Geringe Konzentrationen könnten nicht ausreichen, um die Zellteilung effektiv zu hemmen, was die therapeutische Nutzung erschwert.

- Ein weiterer Nachteil ist, dass Solanin das Tumorwachstum lediglich verlangsamt, es jedoch nicht vollständig stoppt.

- Die Untersuchungen wurden ausschließlich an Darmkrebszellen durchgeführt. Der Einfluss von Solanin auf gesunde menschliche Zellen wurde bisher nicht getestet. Sollte Solanin auch in gesunden Zellen die Zellteilung beeinträchtigen, könnten erhebliche Nebenwirkungen auftreten, die bislang unbekannt sind. Daher ist unklar, in welchem Ausmaß gesunde Zellen durch Solanin geschädigt werden könnten.