Vorschlag C – Familiäre Hypercholesterinämie

Hinweis: Von den Vorschlägen A, B und C soll in der Prüfung nur einer bearbeitet werden.

Die familiäre Hypercholesterinämie

Die familiäre Hypercholesterinämie (FH) ist eine relativ häufige, vererbbare Stoffwechselerkrankung, die zu einem extrem hohen Cholesterinspiegel vor allem in Form des Low Density Lipoproteins (LDL) im Blut führt. Epidemiologische Untersuchungen deuten darauf hin, dass ein Zusammenhang zwischen einem erhöhten LDL-Cholesterinspiegel und einem höheren Risiko für Herzinfarkt und Schlaganfall besteht.Stoffwechselphysiologische Aspekte

1

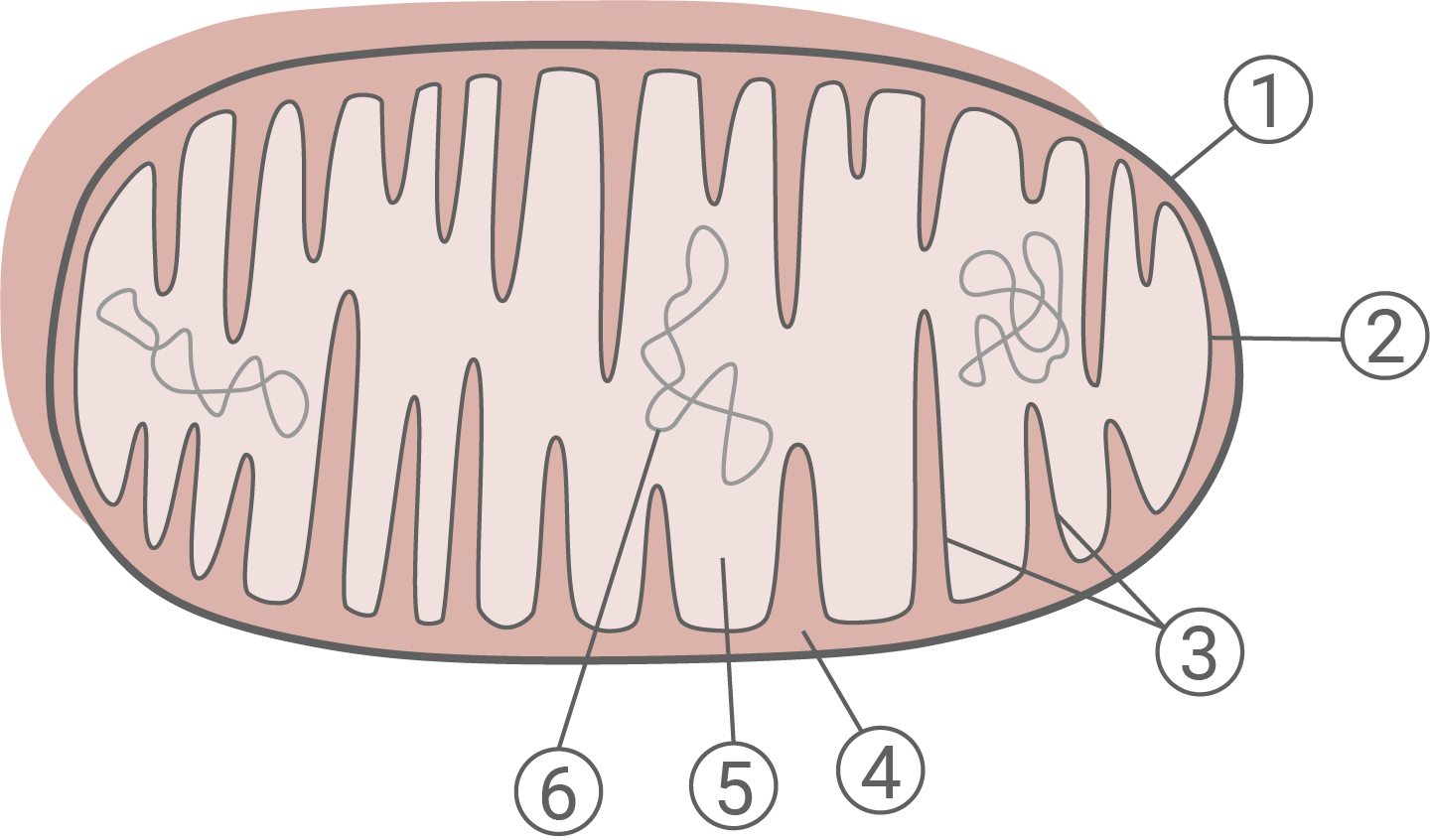

Benenne die in Material 1 gekennzeichneten Strukturen eines Mitochondriums und gib die Bedeutung der Mitochondrien für den Stoffwechsel der Zelle an. Nenne die Summengleichung der Zellatmung sowie alle Teilschritte in der physiologischen Abfolge. (Material 1)

(10 BE)

2

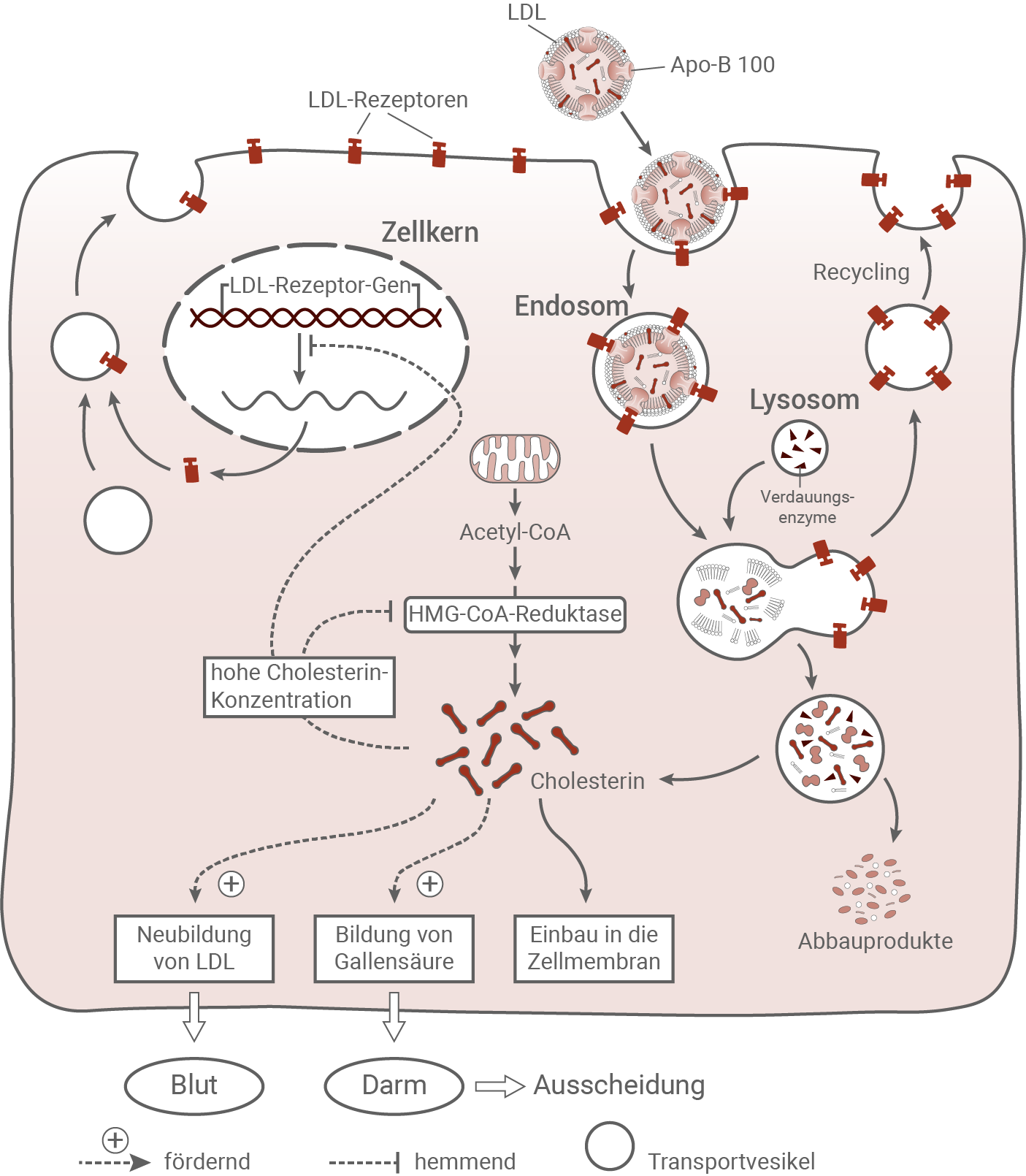

Beschreibe anhand der Abbildungen 2.1 und 2.2 die Aufnahme von LDL sowie die ablaufenden Stoffwechselprozesse und stelle die Regulation des Cholesteringehalts innerhalb einer Leberzelle dar. (Material 2)

(21 BE)

3

Untersuche anhand der Materialien 2, 3 und 4 mögliche gesundheitliche und gesellschaftliche Konsequenzen der Lebens- und Ernährungsweise in den Industrienationen. (Material 2, 3 und 4)

(20 BE)

Genetische und gentechnische Aspekte

4

Fasse den Ablauf der wesentlichen Aspekte der Proteinbiosynthese bei Prokaryoten zusammen.

(8 BE)

5

Gib die jeweilige mRNA- und die zugehörige Aminosäuresequenz für die in Material 5 dargestellten Genabschnitte des LDL-Rezeptor-Gens einer gesunden sowie einer an familiärer Hypercholesterinämie erkrankten Person an. Ermittle den Mutationstyp und leite die möglichen Konsequenzen dieser Mutation auf molekularer Ebene und für den Gesamtorganismus her. (Material 2, 4 und 5)

(12 BE)

6

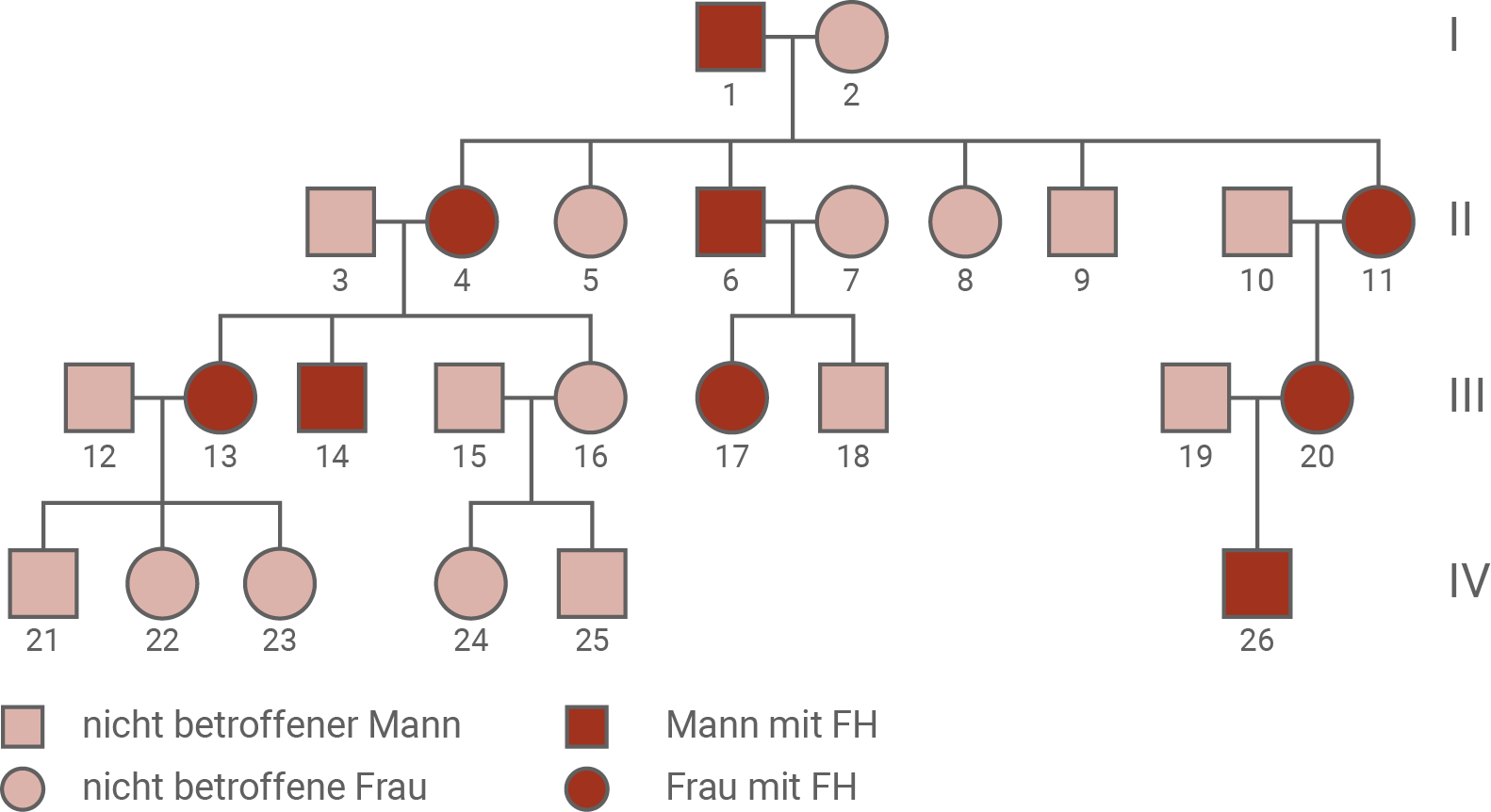

Begründe anhand des Familienstammbaums in Material 6, dass ein autosomal-dominanter Vererbungsmodus wahrscheinlicher ist als ein autosomal-rezessiver Vererbungsmodus, und begründe den Ausschluss anderer Vererbungsmodi. Ermittle die Wahrscheinlichkeit für alle Nachkommen des Paares 12 und 13, Symptome der FH zu zeigen. Gib die Bedeutung der von Dir verwendeten Symbole an. (Material 6)

(14 BE)

7

Bestätige unter Einbeziehung von Abbildung 2.2 in Material 2 die Aussage, dass eine Mutation im PCSK9-Gen zur Senkung des LDL-Cholesterinspiegels im Blut führt. (Material 2 und 7)

(6 BE)

8

Erkläre die Wirkungsweise des Medikaments Mipomersen und entwickle eine Hypothese, wie es in der Leber zu Störungen des Cholesterinstoffwechsels durch diesen Wirkstoff kommen kann. (Material 2 und 8)

(9 BE)

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Material 1

Schematischer Querschnitt eines Mitochondriums

Material 2

Cholesterin und Lipoproteine in tierischen Organismen

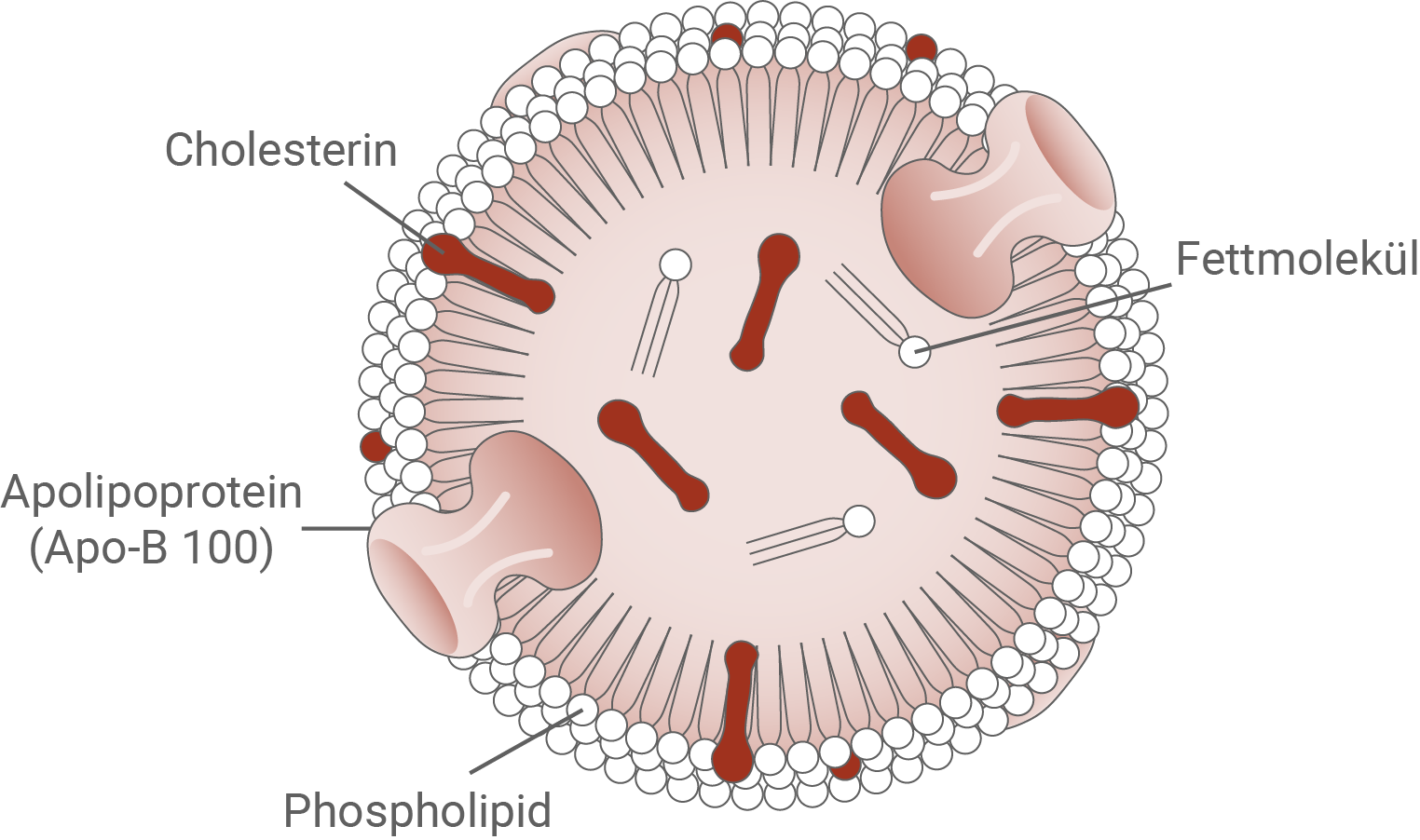

Cholesterin ist ein lebenswichtiges Lipid, das zu circa 67 % vom Körper selbst hergestellt wird; etwa 33 % des Gesamtcholesterins im Körper entstammen der Nahrung. Beim Menschen sind die Leber und die Darmschleimhaut die Hauptorte der Cholesterinsynthese. Als wichtiger Bestandteil tierischer Zellmembranen reguliert es deren Fluidität und ist an der Bildung bedeutsamer Hormone beteiligt. Außerdem wird es für die Produktion von Gallensäure gebraucht. Ebenso wie andere Blutfette ist Cholesterin nicht wasserlöslich. Daher kann es nicht frei im Blut transportiert werden, muss aber über das Blut an seine Wirkorte im Körper gelangen. Dazu wird es zusammen mit Phospholipiden und wasserlöslichen Proteinen zu Lipoproteinen verbunden. Im menschlichen Körper sind vor allem die Lipoproteine LDL (Low Density Lipoprotein) und HDL (High Density Lipoprotein) für den Cholesterintransport von großer Bedeutung. LDL haben einen hohen Gehalt an Cholesterin. Sie werden hauptsächlich in der Leber gebildet und an das Blut abgegeben. Ebenso wird über LDL ein Teil des Cholesterins aus dem Körper zur Leber zurückgeführt. Unabhängig vom LDL-Transportweg gelangt auch Cholesterin in Form anderer Lipoproteine aus der Nahrung in die Leber. Zellen anderer Organe synthetisieren Cholesterin entweder selbst im Cytoplasma oder sie entnehmen es dem im Blut zirkulierenden LDL. Der intrazelluläre Cholesteringehalt wird möglichst konstant gehalten. Die Bindung von LDL an die passenden Rezeptoren der Zielzellen erfolgt über die in die Hülle des Lipoproteins eingelagerten Apolipoproteine B 100 (Apo-B 100). Als wesentliches Strukturelement ist Apo-B 100 für die Bildung des LDL unerlässlich.Abb. 2.1: Schematischer Aufbau eines Low Density Lipoproteins (LDL)

Abb. 2.2: Cholesterinstoffwechsel (Ausschnitt) einer Leberzelle

Material 3

Süßungsmittel in Fertigprodukten und Getränken

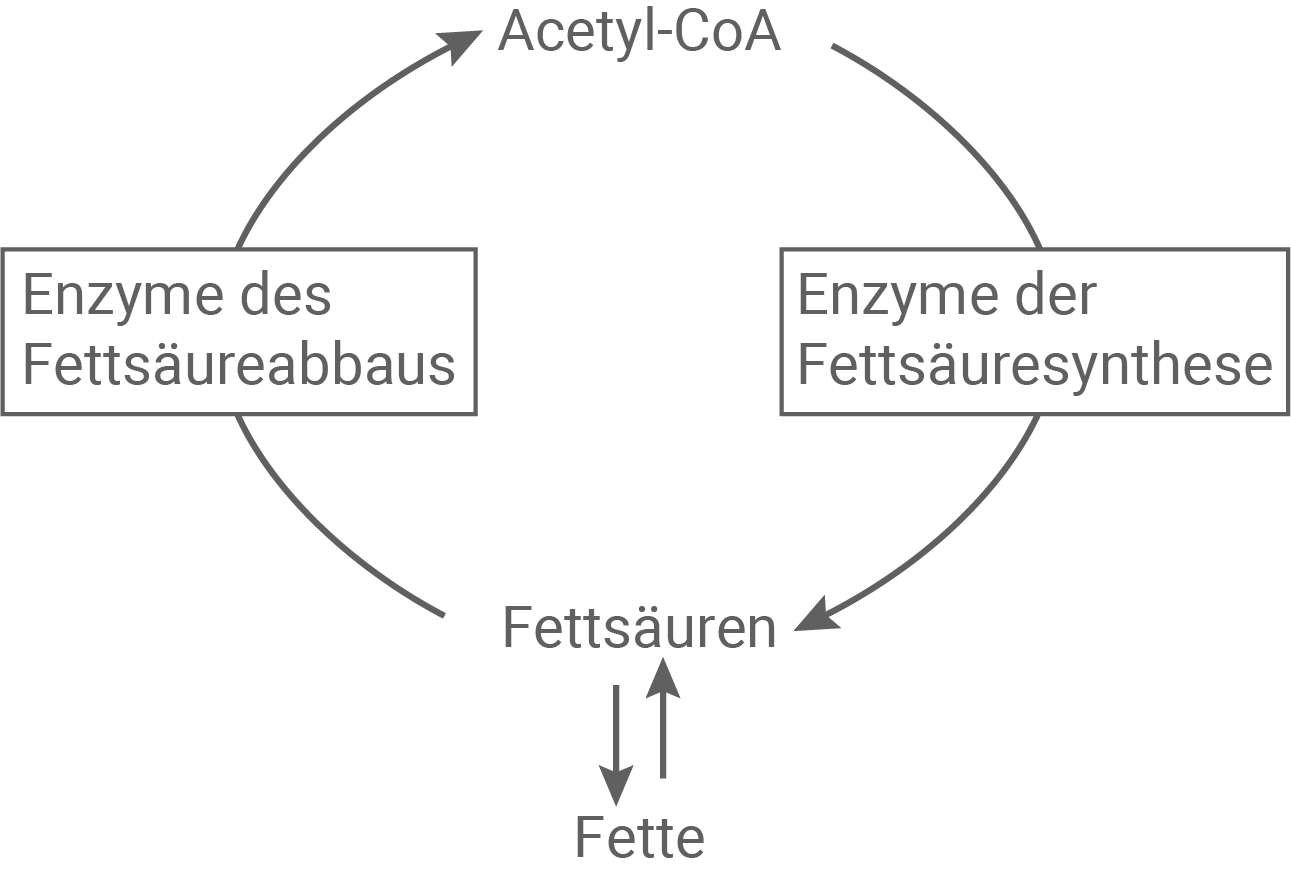

Ein Großteil der industriell gefertigten Nahrungsmittel, darunter fettarme „Light“-Produkte und Getränke, enthalten heute verschiedene Zuckerarten mit hohem Fructose-Gehalt, wie den immer häufiger verwendeten HFCS („High Fructose Corn Syrup“), der bis zu 90 % aus Fructose besteht. Da die Herstellung dieses Sirups aus Maisstärke sehr preiswert ist und Fructose zudem eine höhere Süßkraft als Haushaltszucker hat, greift die Lebensmittelindustrie weltweit verstärkt auf dieses Süßungsmittel zurück. Fructose intensiviert den Geschmack sowohl fruchtiger als auch würziger Speisen, sättigt allerdings kaum und regt den Appetit zusätzlich an. Damit Fructose in die Zellen gelangen kann, ist, anders als bei Glucose, das Hormon Insulin nicht notwendig. Wenn aber Zuckermischungen mit einem Anteil an Glucose konsumiert werden, regt dies im Körper die Produktion von Insulin an, wodurch Glucose in die Zelle aufgenommen wird und so der Glucosegehalt im Blut gesenkt wird. Insulin hat zudem einen stimulierenden Effekt auf die HMG-CoA-Reduktase. Fructose wird in der Leber viel schneller als Glucose zu Acetyl-CoA abgebaut und weiterverarbeitet, weil der Fructose-Abbau im Gegensatz zum Abbau von Glucose nicht durch eine hohe ATP-Konzentration gehemmt wird. Über Acetyl-CoA steht der Kohlenhydrat-Stoffwechsel mit dem Fettstoffwechsel in Verbindung.Übersicht über einen Teil des Fettstoffwechsels

Material 4

Cholesterin- und Blutfettwerte

Die Mengen an LDL und HDL ergeben zusammen den Gesamtcholesterin-Spiegel im Blut. Sie sollten in einem ausgewogenen Verhältnis zueinanderstehen. Wenn es über einen längeren Zeitraum aus dem Gleichgewicht gerät und stark in Richtung LDL hin verschoben ist, gefährdet dies die Gesundheit. Mögliche Folgen eines zu hohen Cholesterinspiegels sind Ablagerungen in den Blutgefäßen (Arteriosklerose), die zu Herzinfarkt und Schlaganfall führen können. Der Rücktransport von überschüssigem Cholesterin aus dem Körper in die Leber erfolgt zum großen Teil über HDL, was für die Senkung des Cholesterinspiegels im Blut wichtig ist. Der durchschnittliche Gesamtcholesterinspiegel bei der gesunden Normalbevölkerung ist von Land zu Land verschieden und darüber hinaus alters- und geschlechtsabhängig. Generell nimmt der Gesamtcholesterinspiegel mit dem Alter zu. Es treten jedoch zunehmend auch bei jüngeren Menschen zu hohe Cholesterin- und Blutfettwerte auf. Die Ursachen dafür können neben genetischen Defekten weitere Grunderkrankungen wie Diabetes mellitus, hoher Blutdruck, Schilddrüsenunterfunktion und auch Leber-, Gallen- oder Nierenerkrankungen sein. Im besonderen Fokus bezüglich der Ursachen stehen Übergewicht, Bewegungsmangel und eine fett- und zuckerreiche Ernährung.Material 5

Mutation des LDL-Rezeptor-Gens

Die familiäre Hypercholesterinämie (FH) ist erblich und kann durch unterschiedliche Gendefekte hervorgerufen werden. Eine häufig auftretende Mutation des LDL-Rezeptor-Gens verursacht die autosomal-dominant vererbte Hypercholesterinämie.Ausschnitte aus den Basensequenzen des LDL-Rezeptor-Gens einer gesunden Person und einer an FH erkrankten Person

DNA einer gesunden Person (codogener Strang)

DNA einer an FH erkrankten Person (codogener Strang)

Material 6

Stammbaum einer Familie mit FH

Material 7

Mutation im PCSK9-Gen senkt den Cholesterin-Spiegel

Dass eine Genmutation auch positive Auswirkungen haben kann, zeigen die Ergebnisse von Forschungen amerikanischer Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus dem Jahr 2014: Sie untersuchten das im menschlichen Blut zirkulierende Enzym PCSK9. In seiner normalen Form bindet das Enzym extrazellulär an einige LDL-Rezeptoren. Diese Bindung mit PCSK9 hat für die betreffenden LDL zur Folge, dass das Endosom mitsamt den Rezeptoren nach Verschmelzen mit einem Lysosom vollständig abgebaut und nur das Cholesterin freigesetzt wird. (Dieser Vorgang ist in Abb. 2.2 nicht dargestellt.) Bei Probanden mit dauerhaft sehr geringen LDL-Cholesterinspiegeln konnten die Forschenden eine mutierte Version des PCSK9-Gens identifizieren.Material 8

Das Medikament Mipomersen

Einen neuartigen medizinischen Ansatz zur LDL-Cholesterinreduktion bietet der Wirkstoff Mipomersen, durch den der LDL-Cholesterinspiegel um bis zu einem Drittel gesenkt werden kann. Mipomersen ist ein sogenanntes Anti-Sense-Oligonukleotid (ASO), ein kurzes einzelsträngiges RNA-Molekül. Dieses bindet durch komplementäre Basenpaarung hochspezifisch an die mRNA für Apo-B 100, welches für die Bildung von LDL unerlässlich ist. In der europäischen Union ist das Medikament Mipomersen allerdings nicht zugelassen, da Studien der Europäischen Arzneimittel-Agentur nachgewiesen haben, dass Störungen des Cholesterinstoffwechsels der Leber nicht auszuschließen sind.Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1

Strukturen eines Mitochondriums:

- Äußere Membran

- Innere Membran

- Christae (Membraneinstülpungen)

- Intermembranraum

- Matrix

- Mitochrondriale DNA

- Glykolyse

- Oxidative Decarboxylierung

- Citratzyklus/ Citronensäurezyklus/ Krebszyklus

- Endoxidation/Atmungskette

2

Beschreibung der Aufnahme von LDL sowie die ablaufenden Stoffwechselprozesse:

Ein Low Density Lipoprotein (LDL) besteht aus einer einschichtigen Phospholipidschicht. In die Membran sind Apolipoproteine und Cholesterin eingelagert. Im Inneren des LDL befinden sich weitere Cholesterin- und Fettmoleküle.

In die Membran einer Leberzelle sind LDL-Rezeptoren eingebaut. Diese können über das Apo-B 100 Protein von LDL gebunden werden, woraufhin LDL durch Endocytose in die Zelle aufgenommen werden. Es bildet sich ein Endosom, welches im nächsten Schritt mit einem Lysosom verschmilzt. Der Anteil der Membran, der die LDL-Rezeptoren enthält, wird von diesem Komplex abgeschnürt, und durch Exocytose recycelt. Die LDL-Rezeptoren befinden sich so wieder in der Membran der Leberzelle. Die im Lysosom enthaltenen Verdauungsenzyme sorgen für den Abbau des LDL. Dabei wird das enthaltene Cholesterin neben anderen Abbauprodukten ins Cytoplasma entlassen. Dort hat es verschiedene Funktionen. Ein Teil des Cholesterins wird in die Zellmembran eingebaut. Cholesterin wirkt außerdem fördernd auf die Bildung von Gallensäure und deren Abgabe in den Darm, sowie die Neubildung von LDL, die ins Blut abgegeben werden. Innerhalb der Leberzelle wird so die Cholesterin-Konzentration gesenkt. Eine hohe Cholesterin-Konzentration in der Leberzelle wirkt hemmend auf die Expression des LDL-Rezeptor-Gens, wodurch weniger LDL-Rezeptoren exprimiert, und in die Membran eingebaut werden. Durch diesen Prozess kann die Neuaufnahme von Cholesterin aus LDL verringert werden. In den Mitochondrien der Zelle wird Acetyl-CoA gebildet, welches durch die HMG-CoA-Reduktase zu Cholesterin umgesetzt wird. Eine hohe Cholesterin-Konzentration hemmt die Wirkung der HMG-CoA-Reduktase. Auch auf diesem Weg wird die Neusynthese von Cholesterin verhindert. Die in der Zelle ablaufenden Prozesse, wie der Einbau von Cholesterin in die Membran, und die Abgabe ins Blut und in den Darm, sowie die Mechanismen zur Hemmung der Cholesterin-Neusynthese senken die intrazelluläre Cholesterin-Konzentration. Auf diese Weise kann die Zelle den Cholesteringehalt regulieren.

3

Mögliche gesundheitliche und gesellschaftliche Konsequenzen der Lebens- und Ernährungsweise in den Industrienationen:

In den Industrienationen werden häufig viele industriell stark verarbeitete Lebensmittel konsumiert. Außerdem bewegen sich viele Menschen im Alltag zu wenig. Diese Umstände führen schnell zu einer ungesunden Lebensweise, die häufig auch mit Übergewicht und anderen Krankheiten in Verbindung steht. Der übermäßige Konsum von Zucker und Fett kann zu Übergewicht führen, weshalb die Lebensmittelindustrie oft zu Light-Produkten greift, die beim Käufer den Eindruck erwecken, sie seien gesünder als vergleichbare Produkte ohne eine Light-Kennzeichnung. In Light-Produkten kommt jedoch oft Fructose als Ersatz für Glucose vor. Die Süßkraft von Fructose ist deutlich höher als Glucose, außerdem ist die Herstellung preiswert. Fructose hat zudem keinen Einfluss auf den Insulinspiegel und fördert die Geschmacksintensität der Lebensmittel. Allerdings ist die Aufnahme von Fructose kaum sättigend, was dazu führen kann, dass mehr von einem Lebensmittel konsumiert wird, und dadurch die Kalorienaufnahme erhöht wird. Wird Glucose konsumiert, so führt das zur Freisetzung des Hormons Insulin. Dieses ist für das Einschleusen von Glucose in die Zellen verantwortlich, wodurch der Glucosespiegel im Blut gesenkt wird. Eine weitere Funktion von Insulin ist die Stimulation der HMG-CoA-Reduktase, die die Neusynthese von Cholesterin in den Leberzellen fördert. Fructose wird in den Leberzellen schneller als Glucose zu Acetyl-CoA umgesetzt, da eine hohe Fructosekonzentration nicht durch hohe ATP-Konzentrationen inhibiert wird. Acetyl-CoA ist das Edukt der Cholesterin-Herstellung. Aus Acetly-CoA werden außerdem im Fettstoffwechsel Fettsäuren aufgebaut, die wiederum im Körper in den Fettzellen gespeichert werden. Sowohl Glucose als auch Fructose beeinflussen die Fettbildung, da sie für eine Erhöhung der Cholesterin-Konzentration sorgen. LDL besteht zu einem Teil aus Cholesterin. Eine hohe Cholesterin-Konzentration bewirkt also, dass sich das Gleichgewicht zwischen LDL und HDL in Richtung LDL verschiebt. Das kann die Gesundheit gefährden, da sich bei einem hohen Cholesterinspiegel Ablagerungen in den Blutgefäßen bilden können, die unter Umständen einen Herzinfarkt oder Schlaganfall verursachen können. Im Normalfall nimmt der Gesamtcholesterinspiegel erst im Alter zu. Inzwischen sind aber auch viele Fälle bekannt, in denen auch bei jüngeren Menschen erhöhte Cholesterin- und Blutfettwerte festgestellt wurden. Das liegt zum einen an Bewegungsmangel, und zum anderen an einer ungesunden Lebensweise mit vielen zuckerreichen Produkten. Auch das wachsende Angebot an Light-Produkten ist für diese Befunde verantwortlich. Wenn Krankheiten, die normalerweise erst im Alter auftreten, nun auch bei jüngeren Personen festgestellt werden, beeinflusst das nicht nur das individuelle Wohlbefinden, sondern hat auch Auswirkungen auf das Gesundheitssystem. Eine wachsende Anzahl von Patienten mit Zivilisationskrankheiten erhöht die Kosten für deren medizinische Versorgung. Diese Belastung muss von den Krankenkassen, und zum Teil von den Menschen selbst finanziert werden. Dies kann zu höheren Versicherungsbeiträgen führen.

4

Proteinbiosynthese bei Prokaryoten:

Bei der Translation wird der codogene Strang der DNA in 3'  5' vom Enzym RNA-Polymerase abgelesen und zu einer mRNA übersetzt.

Die Translation ist der zweite Teilschritt der Proteinbiosynthese und findet bei Prokaryoten unmittelbar nach der Transkription statt. Hier wird die während der Transkription gebildete mRNA als Vorlage verwendet, um eine Aminosäuresequenz zusammenzusetzen, die das spätere Protein bildet. Ein Basentriplett codiert dabei genau eine Aminosäure. Die gesamte Translation findet an dem Ribosom statt. Die kleine Untereinheit des Ribosoms besitzt drei spezifische Stellen, die von der mRNA in 5' \(\rightarrow\) 3'-Richtung durchläuft. Eine weitere wichtige Komponente bei der Translation ist die tRNA. Diese hat eine kleeblattartige Struktur und besitzt am 3'-Ende eine Stelle, an der einzelne Aminosäuren anhaften können. Die Startphase der Translation bildet die Initiation. Dabei wandert die kleine Untereinheit des Ribosoms solange auf der mRNA entlang, bis sie auf ein Startcodon trifft. Am Startcodon befindet sich nun das Ribosom mit einem beladenen tRNA-Molekül. Nach der Initiation folgt die Elongation. Die mRNA rückt weiter zur P-Stelle des Ribosoms. Währenddessen wird schon das nächste Basentriplett vom Ribosom abgelesen und die tRNA mit passendem Anticodon lagert sich an der A-Stelle des Ribosoms an. Die Aminosäure wird dann auf die Aminosäure übertragen, die sich aktuell noch an der A-Stelle befindet. War auch dieser Vorgang erfolgreich, so rückt die tRNA, die sich momentan auf der P-Stelle befindet, zur E-Stelle des Ribosoms und wird freigelassen. Das tRNA-Molekül mit der Aminosäurekette rückt indessen zur P-Stelle vor. Das Ribosom bewegt sich gleichzeitig weiter in 5' \(\rightarrow\) 3'-Richtung der mRNA. Es entsteht nach und nach eine immer länger werdende Polypeptidkette. Sobald das Ribosom auf ein Stoppcodon trifft, ist die letzte Phase der Translation erreicht (Termination). Für Stoppcodons gibt es keine tRNAs mit passenden Anticodons. Die Kette wird freigesetzt, die Polypeptidkette wird in der für sie vorgesehenen Raumstruktur gefaltet. Das Protein ist vollständig synthetisiert und einsatzbereit.

5' vom Enzym RNA-Polymerase abgelesen und zu einer mRNA übersetzt.

Die Translation ist der zweite Teilschritt der Proteinbiosynthese und findet bei Prokaryoten unmittelbar nach der Transkription statt. Hier wird die während der Transkription gebildete mRNA als Vorlage verwendet, um eine Aminosäuresequenz zusammenzusetzen, die das spätere Protein bildet. Ein Basentriplett codiert dabei genau eine Aminosäure. Die gesamte Translation findet an dem Ribosom statt. Die kleine Untereinheit des Ribosoms besitzt drei spezifische Stellen, die von der mRNA in 5' \(\rightarrow\) 3'-Richtung durchläuft. Eine weitere wichtige Komponente bei der Translation ist die tRNA. Diese hat eine kleeblattartige Struktur und besitzt am 3'-Ende eine Stelle, an der einzelne Aminosäuren anhaften können. Die Startphase der Translation bildet die Initiation. Dabei wandert die kleine Untereinheit des Ribosoms solange auf der mRNA entlang, bis sie auf ein Startcodon trifft. Am Startcodon befindet sich nun das Ribosom mit einem beladenen tRNA-Molekül. Nach der Initiation folgt die Elongation. Die mRNA rückt weiter zur P-Stelle des Ribosoms. Währenddessen wird schon das nächste Basentriplett vom Ribosom abgelesen und die tRNA mit passendem Anticodon lagert sich an der A-Stelle des Ribosoms an. Die Aminosäure wird dann auf die Aminosäure übertragen, die sich aktuell noch an der A-Stelle befindet. War auch dieser Vorgang erfolgreich, so rückt die tRNA, die sich momentan auf der P-Stelle befindet, zur E-Stelle des Ribosoms und wird freigelassen. Das tRNA-Molekül mit der Aminosäurekette rückt indessen zur P-Stelle vor. Das Ribosom bewegt sich gleichzeitig weiter in 5' \(\rightarrow\) 3'-Richtung der mRNA. Es entsteht nach und nach eine immer länger werdende Polypeptidkette. Sobald das Ribosom auf ein Stoppcodon trifft, ist die letzte Phase der Translation erreicht (Termination). Für Stoppcodons gibt es keine tRNAs mit passenden Anticodons. Die Kette wird freigesetzt, die Polypeptidkette wird in der für sie vorgesehenen Raumstruktur gefaltet. Das Protein ist vollständig synthetisiert und einsatzbereit.

5

mRNA- und Aminosäuresequenz für die in Material 5 dargestellten Genabschnitte des LDL-Rezeptorgens:

Gesunde Person

DNA-Sequenz: 3'... CCA GAA ATG CAC ...5'

mRNA-Sequenz: 5'... GGU CUU UAC GUG ...3'

Polypeptidkette: ... Gly Leu Tyr Val ...

Erkrankte Person

DNA-Sequenz: 3'... CCA GAA ATC CAC ...5'

mRNA-Sequenz: 5'... GGU CUU UAG GUG ...3'

Polypeptidkette: ... Gly Leu Stopp

Mutationstyp:

Bei einer gesunden Person ist an der Position 167 das Triplett ATG zu finden. Bei der Translation wird daher die Aminosäure Tyrosin in die Polypeptidkette eingebaut. Bei einer Person, die an familiärer Hypercholesterinämie erkrankt ist, wurde die dritte Base dieses Tripletts (Guanin) als Folge einer Punktmutation gegen Cytosin substituiert. An dieser Stelle entsteht somit ein Stoppcodon, und die Translation wird frühzeitig beendet. Eine solche Mutation wird als Nonsense Mutation bezeichnet.

Mögliche Konsequenzen für den Organismus:

Bei erkrankten Personen führt die Mutation zu einer vorzeitigen Beendung der Proteinbiosynthese. Die synthetisierte Polypeptidkette ist also verkürzt. Das hat zur Folge, dass das entstandene Protein (der LDL-Rezeptor) nicht in seine normale Raumstruktur gefaltet werden kann. Der LDL-Rezeptor ist dafür zuständig, die Aufnahme von LDL in Leberzellen zu ermöglichen. Ist seine Funktion durch die Fehlfaltung beeinträchtigt, so wird weniger, oder kein LDL aus dem Blut in die Leberzellen transportiert. Daher ist der Cholesterinspiegel im Blut erhöht. Für den Gesamtorganismus steigt damit das Risiko für Arteriosklerose, Schlaganfall und Herzinfarkt.

6

Begründung des autosomal-dominanten Erbgangs:

- Im vorliegenden Stammbaum tritt die Erkrankung in allen Generationen auf. Dies spricht gegen eine rezessiv, und für eine dominant vererbte Krankheit.

- Das Verhältnis der erkrankten Männer zu den erkrankten Frauen ist ausgeglichen. Dies spricht für einen autosomalen Erbgang.

- Alle angeheirateten Personen mit betroffenen Kindern sind nicht von der Krankheit betroffen. Wäre der Erbgang rezessiv, so müssten alle diese angeheirateten Personen heterozygoter Träger des mutierten Allels sein. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist sehr gering.

- Ein Y-chromosomaler Erbgang ist auszuschließen, da auch Frauen von der Krankheit betroffen sind.

- Ein X-chromosomal-dominater Erbgang lässt sich ebenfalls ausschließen. Anderenfalls müsste Person 2 als Mutter von Person 6 erkrankt sein, um ihr mutiertes Allel an den Sohn weiterzugeben.

- Auch ein X-chromosomal-rezessiver Erbgang kann ausgeschlossen werden. In diesem Fall wäre es unmöglich, dass eine erkrankte Mutter (Person 4) und ein gesunder Vater (Person 3) eine erkrankte Tochter bekommen (Person 13). Diese Tochter müsste dann homozygot in Bezug auf das mutierte Allel sein, was bei einem gesunden Vater, der ihr ein X-Chromosom vererbt, nicht möglich ist.

7

Senkung des LDL-Cholesterinspiegels im Blut bei einer Mutation im PCSK9-Gen:

Ein funktionsfähiges PCSK9-Enzym bindet extrazellulär an die LDL-Rezeptoren an der Membran von Leberzellen. Es sorgt dafür, dass das Endosom inklusive der Rezeptoren nach dem Verschmelzen mit einem Lysosom vollständig abgebaut wird. Die LDL-Rezeptoren werden daher nicht recycelt, und auch nicht wieder in die Membran eingebaut. Der Cholesterinspiegel im Blut ist erhöht, da die LDL-Rezeptordichte an der Membran verringert ist. Kommt es zu einer Mutation im PCSK9-Gen, kann das PCSK9-Enzym seine normale Funktion nicht mehr ausführen. Die LDL-Rezeptoren werden so vor einem Abbau geschützt, und können bei einer Aufnahme von LDL in die Leberzellen recycelt werden. Bei Personen mit einer Mutation im PCSK9-Gen ist der Cholesterinspiegel im Blut niedrig, da es zu einer gesteigerten Aufnahme von LDL in die Leberzellen kommt.

8

Wirkungsweise des Medikaments Mipomersen:

Mipomersen ist ein Anti-Sense-Oligonukleotid. Es ist komplementär zu seiner Ziel-mRNA, der Apo-B 100 mRNA, und kann hochspezifisch an diese binden. Die entstehende doppelsträngige mRNA kann so nicht mehr an den Ribosomen transliert werden. Es entsteht kein Apo-B 100, und somit wird die Bildung von LDL eingeschränkt. Daher sinkt der Cholesterinspiegel im Blut.

Hypothese, wie es durch Mipomersen zu einer Störung des Cholesterinstoffwechsels kommen kann:

- LDL wird in der Leber gebildet, und ist für den Transport von Cholesterin ins Blut, aber auch von Cholesterin aus dem Blut in die Leberzellen zuständig. Kann LDL durch die Wirkung von Mipomersen nicht mehr gebildet werden, reichtet sich Cholesterin in den Leberzellen an, und kann dort zu einer Störung im Cholesterinstoffwechsel führen.

- Cholesterin wird auch in die Membranen der Leberzellen eingebaut, und erhöht deren Fluidität. Wird zu viel Cholesterin eingebaut, ist die Fluidität der Zellmembran stark erhöht. Dies kann dazu führen, dass Moleküle in die Zelle hinein oder hinaus gelangen, die unter normalen Umständen, im Intra- oder Extrazellularraum verbleiben würden.

- Cholesterin wirkt fördernd auf die Bildung von Gallensäure. Ist zu viel Cholesterin vorhanden, so könnten die Zellen mit der Bildung von Gallensäure überlastet sein, und andere Prozesse könnten nicht mehr effizient ablaufen. Eine zu hohe Konzentration an Gallensäure könnte auch negative Auswirkungen auf die Verdauung haben.