Vorschlag B – Fleischfressende Pflanzen und Spinnen

Fleischfressende Pflanzen und Spinnen

Fleischfressende Pflanzen und Spinnen ernähren sich auf ähnliche Weise: Sie fangen Insekten mit Hilfe von Fallen. Damit können sie im Ökosystem in Konkurrenz zueinander stehen.Die Furcht vor Spinnen ist sehr weit verbreitet, obwohl es nur sehr wenige giftige Spinnenarten gibt. Eine der wenigen Arten, die durch ihr Gift auch Menschen gefährlich werden kann, ist die Schwarze Witwe.

Aufgaben

Ökologische und stoffwechselbiologische Aspekte

1

Gib eine Definition für die ökologische Nische an und nenne je zwei Beispiele für abiotische und biotische Ökofaktoren.

(6 BE)

2

Erkläre anhand der Kurve A in Abbildung 2.2 die Abhängigkeit der  -Aufnahme von der Beleuchtungsstärke. Deute den Verlauf der Kurve B in Abbildung 2.2 im Vergleich zur Kurve A und im Zusammenhang mit der Abbildung 2.3. (Material 1 und 2)

-Aufnahme von der Beleuchtungsstärke. Deute den Verlauf der Kurve B in Abbildung 2.2 im Vergleich zur Kurve A und im Zusammenhang mit der Abbildung 2.3. (Material 1 und 2)

(15 BE)

3

Deute die in Material 3 dargestellten Untersuchungsergebnisse. (Material 1 und 3)

(10 BE)

4

Erkläre die in Material 4 dargestellten Zusammenhänge im Hinblick auf die ultimaten Ursachen des Verhaltens der Spinnen. (Material 1 und 4)

(9 BE)

Neurobiologische Aspekte

5

Beschreibe die Abläufe bei der Erregungsübertragung an einer Acetylcholin führenden erregenden Synapse.

(12 BE)

6

Stelle die Wirkung von  -Latrotoxin an erregenden Synapsen dar und erkläre die beschriebenen Symptome nach einem Biss einer Schwarzen Witwe. (Material 5)

-Latrotoxin an erregenden Synapsen dar und erkläre die beschriebenen Symptome nach einem Biss einer Schwarzen Witwe. (Material 5)

(8 BE)

Genetische Aspekte

7

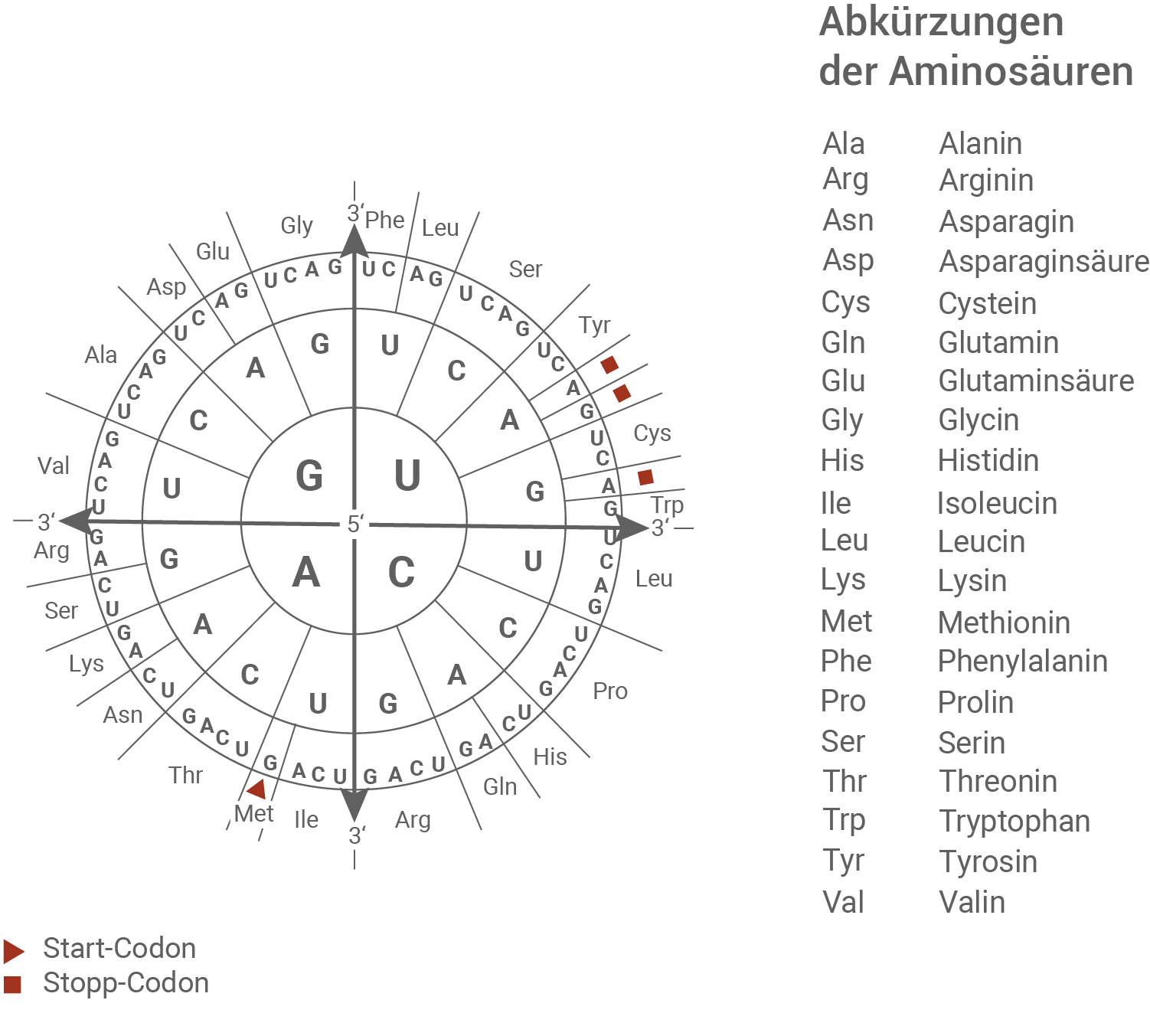

Ermittle für den dargestellten Ausschnitt der Aminosäuresequenz des  -Latrotoxins eine möglich Nukleotidsequenz des DNA-Doppelstrangs. Gib dabei die Richtung der DNA-Einzelstränge an. (Material 6 und Code-Sonne der mRNA)

-Latrotoxins eine möglich Nukleotidsequenz des DNA-Doppelstrangs. Gib dabei die Richtung der DNA-Einzelstränge an. (Material 6 und Code-Sonne der mRNA)

(6 BE)

Verhaltensbiologische Aspekte

8

Beschreibe die Prinzipien der klassischen und der operanten Konditionierung.

(12 BE)

9

Begründe die beschriebenen Details der Versuchsdurchführung. Deute das Versuchsergebnis in Bezug auf die beiden dargestellten Theorien zur Entstehung der Angst vor Spinnen. (Material 7)

(14 BE)

10

Entwickle zwei Methoden zur Verhaltenstherapie bei Arachnophobie: eine auf der klassische Konditionierung basierende Methode und eine auf der operanten Konditionierung basierende Methode. (Material 7)

(8 BE)

(100 BE)

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Material 1

Der Sonnentau - eine fleischfressende Pflanze

Fleischfressende Pflanzen findet man insbesondere in Mooren und in Hochgebirgen, wo der Boden nur sehr wenig Mineralstoffe enthält. Die Pflanzen führen Fotosynthese durch und versorgen sich zusätzlich mit stickstoff- und phosphorhaltigen Mineralstoffen, indem sie kleine Insekten fangen und verdauen. Stickstoff wird vor allem zur Herstellung von Proteinen und Chlorophyll benötigt, Phosphor ist u.a. in DNA und RNA enthalten. Die Arten der Gattung Sonnentau (Drosera) besitzen auf ihren Blättern Haare, die an ihrer Spitze eine klebrige, zuckerhaltige Flüssigkeit abgeben, die Insekten anzieht. Wenn ein Insekt an der Flüssigkeit kleben bleibt, rollen sich die Blätter ein. Die Pflanze sondert daraufhin Enzyme ab, die die Beute langsam zersetzen. Die gelösten Mineralien werden dann über die Blattoberfläche aufgenommen. Die Blüten der Sonnentau-Pflanzen stehen an langen Stielen höher als die Blätter. Sie sind nicht zwingend auf bestäubende Insekten angewiesen, sondern können sich auch selbst befruchten.Sonnentau-Blatt mit gefangener Fliege

Material 2

Einfluss von tierischer Nahrung auf Sonnentau

Für die Experimente wurden Pflanzen der Art Kap-Sonnentau (Drosera capensis) verwendet. Die Art hat ca. 7 cm lange, nach oben ragende Blätter. Die Pflanzen wurden in einem Gewächshaus kultiviert, wo sie selten kleine Insekten fangen konnten. Die Hälfte der Pflanzen wurde während eines Zeitraums von zehn Wochen zusätzlich gefüttert, indem die Forscherinnen und Forscher neun bis zehn Fruchtfliegen (Drosophila melanogaster) pro Woche mit einer Pinzette direkt auf die Blätter setzten. Nach diesen zehn Wochen wurde sowohl bei den ungefütterten als auch den gefütterten Pflanzen die Fotosyntheserate der Blätter in Relation zur Blattfläche gemessen. Außerdem wurden die Inhaltsstoffe der Blätter analysiert.Abb.2.1.: Kap-Sonnentau

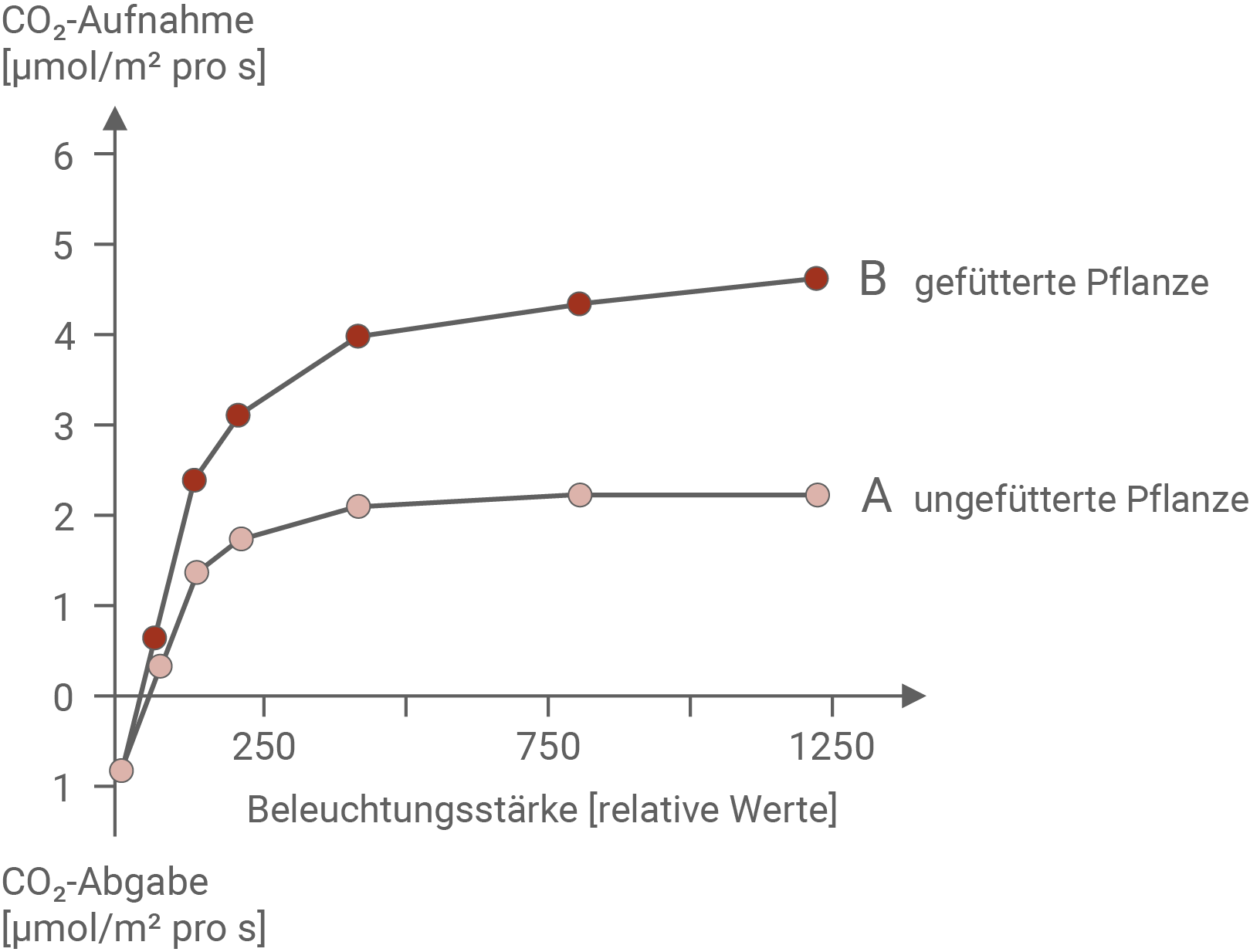

Abb. 2.2: Fotosyntheserate von Blättern des Kap-Sonnentaus

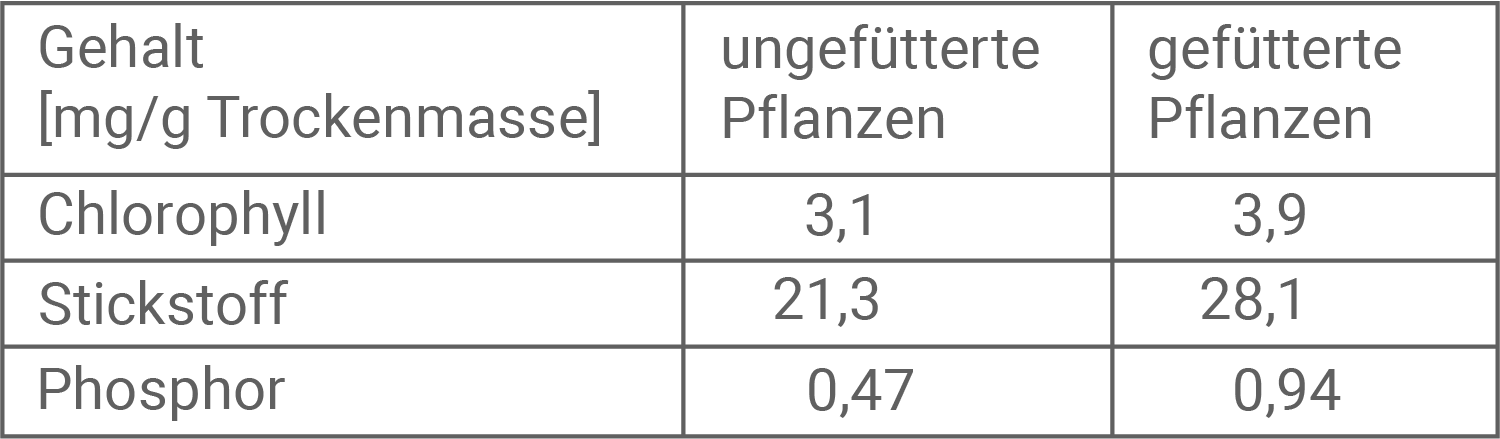

Abb. 2.3: Gehalte verschiedener Inhaltsstoffe in Blättern

Material 3

Sonnentau und Spinnen in Konkurrenz

Die in Florida vorkommende Sonnentau-Art Drosera capillaris wächst flach auf dem Boden. Die Pflanze fängt kleine Beutetiere von 0,1 mm bis 3,6 mm Größe. Damit konkurriert sie mit verschiedenen Spinnenarten, u. a. mit der Wolfsspinne Rabidosa rabida. Diese Spinnenart ist zwischen 13 und 20 mm groß und baut keine Netze, sondern lebt auf dem Boden in Erdhöhlen. Nachts verlässt sie ihr Versteck und jagt kleine Insekten.Abb. 3.1: Drosera capillaris

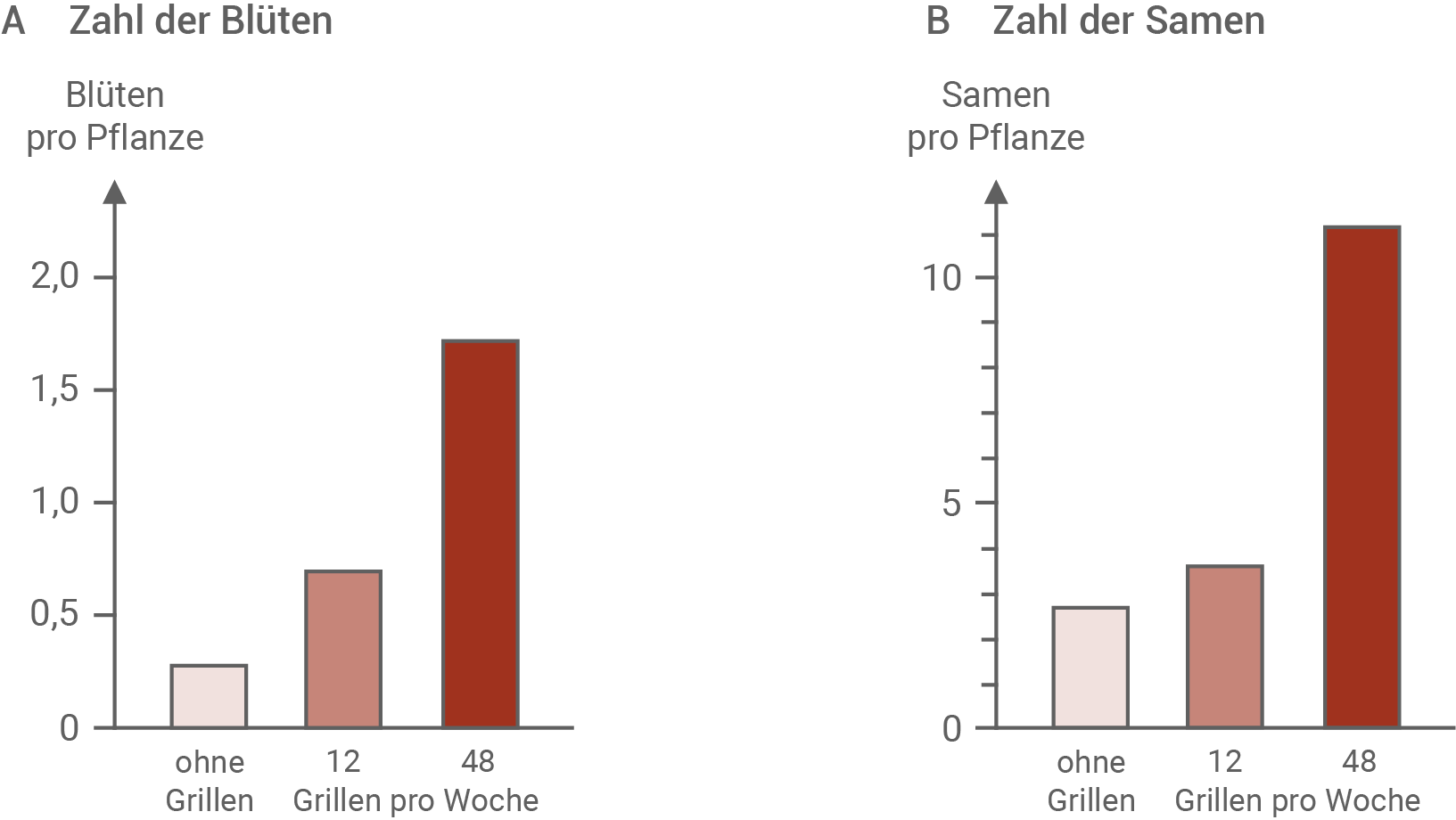

Abb. 3.2: Auswirkung der Nahrungsmenge auf die Sonnentau-Pflanzen

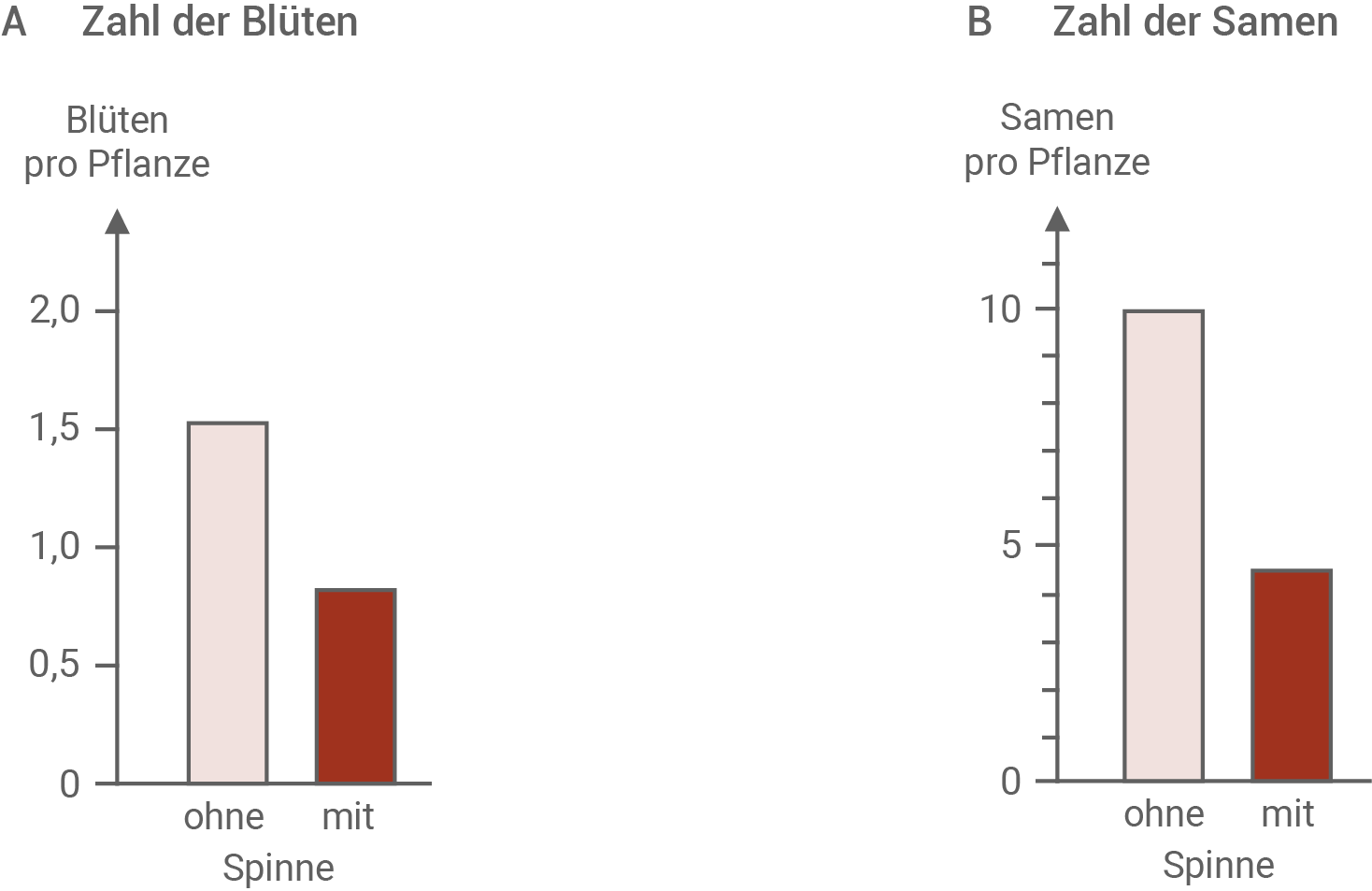

Abb. 3.3: Auswirkung der Anwesenheit von Spinnen auf die Sonnentau-Pflanzen

Material 4

Freilanduntersuchungen zur Konkurrenz zwischen Sonnentau und Spinnen

In Florida kommen die Sonnentau-Art Drosera capillaris (siehe Abbildung 3.1) und die Spinnenart Sosippus floridanus oft gemeinsam im selben Ökosystem vor. In zwei Gebieten wurde die Konkurrenz zwischen den beiden Arten untersucht. Der Sonnentau wächst flach auf dem Boden. Die ca. zwei cm großen Spinnen bauen ihre Netze auf oder knapp über dem Boden. Beide Organismen fangen Insekten ähnlicher Größe. Über mehrere Monate wurden verschiedene Parameter untersucht und dabei die folgenden Zusammenhänge festgestellt:

a)

Die Spinnen bauen umso kleinere Netze, je mehr Insekten es in ihrer Umgebung gibt.

b)

Die Spinnen bauen umso größere Netze, je größer der von Sonnentau bedeckte Anteil des Bodens ist.

c)

Die Spinnen bauen ihre Netze umso weiter entfernt von Sonnentau-Pflanzen, je größer der von Sonnentau bedeckte Anteil des Bodens ist.

Material 5

Das Gift der schwarzen Witwe

Es gibt nur wenige Spinnen, die dem Menschen gefährlich werden können. Die bekanntesten giftigen Spinnen sind die „Schwarzen Witwen", von denen es mehrere Arten gibt. Die Europäische Schwarze Witwe (Latrodectus tredecimguttatus) kommt in trockenen Gebieten im Süden Europas und Asiens vor. Sie baut in Bodennähe unregelmäßige Netze. Bleibt ein Beutetier, z. B. ein Käfer oder eine Heuschrecke, an einem der klebrigen Fangfäden hängen, wird es zunächst eingesponnen, ehe die Spinne es mit einem Giftbiss lähmt und anschließend verzehrt. Menschen werden nur gebissen, wenn die Spinne in ihrem Unterschlupf gestört oder angegriffen wird. Nach 20 Minuten bis 2 Stunden können verschiedene Symptome, u. a. krampfartige Bauchschmerzen, starke Muskelschmerzen und Muskelkrämpfe, auftreten. Nur sehr selten führt ein Spinnenbiss zum Tod. Das Giftgemisch der Schwarzen Witwe enthält neben Enzymen zur Verdauung des Beutetiers verschiedene neurotoxisch wirkende Proteine. Für die Wirkung auf Neuronen von Wirbeltieren ist das ProteinMaterial 6

Ausschnitt aus der Aminosäuresequenz von  -Latrotoxin

-Latrotoxin

Material 7

Arachnophobie

Viele Menschen haben Angst vor Spinnen, obwohl es nur sehr wenige Arten gibt, die dem Menschen gefährlich werden können. Diese Angst kann so stark sein, dass sie die Menschen in ihrem Alltag stark beeinträchtigt. In Deutschland leiden rund fünf Prozent der Menschen an dieser krankhaften Angststörung, die als Arachnophobie bezeichnet wird. Mit einer Verhaltenstherapie lässt sich die Arachnophobie in vielen Fällen erfolgreich behandeln. Zur Erklärung der verbreiteten Angst vor Spinnen gibt es mehrere Theorien:- Ein evolutionsbiologischer Ansatz geht davon aus, dass unsere frühen Vorfahren mit gefährlichen Spinnen zu tun hatten, sie mussten sich also in Acht nehmen. Diese Vorsicht könnte über Generationen vererbt worden sein.

- Ein verhaltensbiologischer Ansatz geht davon aus, dass Kinder die Furcht vor Spinnen durch Nachahmung des Verhaltens ihrer Eltern lernen. Das kann sich bis ins Erwachsenenalter halten.

a)

Es wurden zahlreiche Säuglinge untersucht.

b)

Die untersuchten Säuglinge waren möglichst jung.

c)

Der Raum, in dem das Experiment stattfand, hatte eine konstante Helligkeit.

d)

Die Eltern mussten während des Experiments lichtundurchlässige Brillen tragen.

Abb. 7.1: Beispiele der im Experiment verwendeten Abbildungen

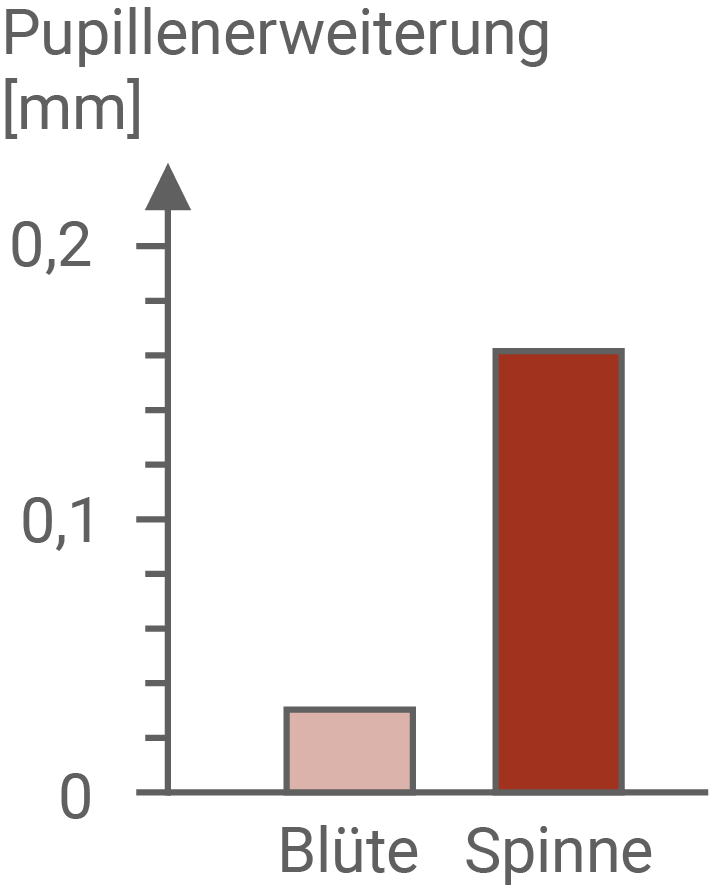

Abb. 7.2: Veränderung der Pupillenweite der Säuglinge beim Betrachten der Abbildungen

Code-Sonne der mRNA

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1.

Definition ökologische Nische:

Unter einer ökologischen Nische versteht man die Gesamtheit aller abiotischen und biotischen Umweltfaktoren, die eine Wechselbeziehung zwischen einem Organismus und seiner Umwelt darstellen, und auf den Organismus einwirken.

Beispiele für abiotische Faktoren:

- Temperatur der Umgebung

- Sauerstoffgehalt der Umgebung

- Symbiose und Parasitismus

- Räuber-Beute-Beziehung

2.

Abhängigkeit der  - Aufnahme von der Beleuchtungsstärke anhand der Kurve A in Abbildung 2.2:

In dem Experiment wurde die

- Aufnahme von der Beleuchtungsstärke anhand der Kurve A in Abbildung 2.2:

In dem Experiment wurde die  - Aufnahme von Blättern des Kap-Sonnentaus in Abhängigkeit von der Beleuchtungsstärke ermittelt. In Kurve A ist die

- Aufnahme von Blättern des Kap-Sonnentaus in Abhängigkeit von der Beleuchtungsstärke ermittelt. In Kurve A ist die  - Aufnahme einer ungefütterten Pflanze dargestellt. Bei einer sehr geringen Beleuchtungsstärke gibt die Pflanze mehr

- Aufnahme einer ungefütterten Pflanze dargestellt. Bei einer sehr geringen Beleuchtungsstärke gibt die Pflanze mehr  durch Zellatmung an ihre Umgebung ab, als dass sie

durch Zellatmung an ihre Umgebung ab, als dass sie  aufnimmt. Ab einer Beleuchtungsstärke von etwa 50 (relative Einheiten) ist die Nettofotosyntheserate null. Dieser Punkt wird als Lichtkompensationspunkt bezeichnet, da hier der Wert der

aufnimmt. Ab einer Beleuchtungsstärke von etwa 50 (relative Einheiten) ist die Nettofotosyntheserate null. Dieser Punkt wird als Lichtkompensationspunkt bezeichnet, da hier der Wert der  - Aufnahme durch Fotosynthese gleich groß ist, wie der Wert der

- Aufnahme durch Fotosynthese gleich groß ist, wie der Wert der  - Abgabe durch Zellatmung. Es lässt sich erkennen, dass die Fotosyntheserate von der Lichtenergie abhängig ist. Steht der Pflanze mehr Licht zur Verfügung, wird also die Beleuchtungsstärke erhöht, so steigt auch die

- Abgabe durch Zellatmung. Es lässt sich erkennen, dass die Fotosyntheserate von der Lichtenergie abhängig ist. Steht der Pflanze mehr Licht zur Verfügung, wird also die Beleuchtungsstärke erhöht, so steigt auch die  - Aufnahme bis auf einen Wert von etwa 2

- Aufnahme bis auf einen Wert von etwa 2  pro Sekunde. Ab einer Beleuchtungsstärke von 400 (relative Einheiten) nährt sich die Kurve einer Grenze bei knapp über 2

pro Sekunde. Ab einer Beleuchtungsstärke von 400 (relative Einheiten) nährt sich die Kurve einer Grenze bei knapp über 2  pro Sekunde an. Eine Erhöhung der Beleuchtungsstärke bewirkt nun keine Steigerung der

pro Sekunde an. Eine Erhöhung der Beleuchtungsstärke bewirkt nun keine Steigerung der  - Aufnahme mehr. Dies ist damit zu erklären, dass bestimmte Umweltfaktoren wie die

- Aufnahme mehr. Dies ist damit zu erklären, dass bestimmte Umweltfaktoren wie die  - Konzentration der Umgebung, die Wasserverfügbarkeit, der Mineralsalzgehalt, der Chlorophyllgehalt oder die Auslastung der beteiligten Enzyme limitierend wirkt.

Verlauf der Kurve B in Abbildung 2.2 im Vergleich zur Kurve A und im Zusammenhang mit Abbildung 2.3:

In Kurve B ist die

- Konzentration der Umgebung, die Wasserverfügbarkeit, der Mineralsalzgehalt, der Chlorophyllgehalt oder die Auslastung der beteiligten Enzyme limitierend wirkt.

Verlauf der Kurve B in Abbildung 2.2 im Vergleich zur Kurve A und im Zusammenhang mit Abbildung 2.3:

In Kurve B ist die  - Aufnahme von Blättern des Kap-Sonnentaus dargestellt, der zusätzlich mit Fruchtfliegen gefüttert wurde. Bei einer geringen Beleuchtungsstärke verläuft Kurve B ähnlich zu Kurve A. Bei einer Beleuchtungsstärke unterhalb von etwa 50 (relative Einheiten) stößt die Pflanze mehr

- Aufnahme von Blättern des Kap-Sonnentaus dargestellt, der zusätzlich mit Fruchtfliegen gefüttert wurde. Bei einer geringen Beleuchtungsstärke verläuft Kurve B ähnlich zu Kurve A. Bei einer Beleuchtungsstärke unterhalb von etwa 50 (relative Einheiten) stößt die Pflanze mehr  aus, als sie aufnimmt. Mit einer zunehmenden Beleuchtungsstärke nimmt die gefütterte Pflanze deutlich mehr

aus, als sie aufnimmt. Mit einer zunehmenden Beleuchtungsstärke nimmt die gefütterte Pflanze deutlich mehr  auf, als die ungefütterte Pflanze. Man kann daraus schließen, dass gefütterte Pflanzen vermehrt Fotosynthese betreiben können. Dies liegt vermutlich daran, dass diese Pflanzen mehr Nährstoffe wie Stickstoff oder Phosphor zur Verfügung haben. Daher ist die Fotosyntheserate bei gefütterten Pflanzen im Vergleich zu ungefütterten Pflanzen bei gleicher Beleuchtungsstärke erhöht.

auf, als die ungefütterte Pflanze. Man kann daraus schließen, dass gefütterte Pflanzen vermehrt Fotosynthese betreiben können. Dies liegt vermutlich daran, dass diese Pflanzen mehr Nährstoffe wie Stickstoff oder Phosphor zur Verfügung haben. Daher ist die Fotosyntheserate bei gefütterten Pflanzen im Vergleich zu ungefütterten Pflanzen bei gleicher Beleuchtungsstärke erhöht.

3.

In Material 3 dargestellte Untersuchungsergebnisse:

Die Pflanzen, die im Experiment mit Grillen gefüttert wurden, konnten mehr Blüten und Samen bilden, als nicht gefütterte Pflanzen. Je mehr Nahrung in Form von jungen, flugunfähigen Grillen den Pflanzen zur Verfügung stand, desto höher war die jeweilige Anzahl an Blüten und Samen. Wird die Anzahl der Grillen vervierfacht, so können mehr als doppelt so viele Blüten und fast dreimal so viele Samen gebildet werden. Dies ist dadurch zu erklären, dass der Pflanze durch die zusätzliche Nahrung mehr Mineralstoffe zur Verfügung stehen, die die Pflanzen für die Ausbildung von Blüten und Samen nutzen können.

Wird zusätzlich zu den Grillen eine Wolfsspinne in die Terrarien eingesetzt, so fällt die Zahl der gebildeten Blüten und Samen des Sonnentaus deutlich geringer aus, als ohne Spinne. Da Spinnen kleine Insekten, wie Grillen jagen, konkurrieren sie mit der Pflanze um die Nahrung. Die Pflanze kann dadurch nicht mehr so viele Grillen fangen, wie ohne Spinne, und ihr fehlen entsprechende Mineralstoffe für die Ausbildung von Blüten und Samen.

Wird zusätzlich zu den Grillen eine Wolfsspinne in die Terrarien eingesetzt, so fällt die Zahl der gebildeten Blüten und Samen des Sonnentaus deutlich geringer aus, als ohne Spinne. Da Spinnen kleine Insekten, wie Grillen jagen, konkurrieren sie mit der Pflanze um die Nahrung. Die Pflanze kann dadurch nicht mehr so viele Grillen fangen, wie ohne Spinne, und ihr fehlen entsprechende Mineralstoffe für die Ausbildung von Blüten und Samen.

4.

In Material 4 dargestellte Zusammenhänge im Hinblick auf die ultimaten Ursachen des Verhaltens der Spinne:

Es besteht eine interspezifische Konkurrenz zwischen dem Sonnentau und den Spinnen, da beide kleine Insekten jagen. Dabei bildet der Sonnentau an seinen Blättern klebrige Tröpfchen, an denen Insekten kleben bleiben, baut die Spinne Netze, in denen kleine Insekten hängen bleiben. Je größer das Netz der Spinne ist, desto mehr Insekten kann die Spinne fangen. Da ein großes Netz auch mehr Energie in der Herstellung benötigt, können wohlgenährte Spinnen größere Netze bauen, und mehr Insekten fangen. Diese Spinnen haben bessere Überlebens- und Fortpflanzungschancen, ihre reproduktive Fitness wird also erhöht.

- Szenario a): Sind viele Insekten vorhanden, genügt es der Spinne, kleine Netze zu bauen, da sie auch so noch genug Insekten fangen kann.

- Szenario b): Bedeckt der Sonnentau mit seinen Blättern einen großen Anteil des Bodens, so baut die Spinne größere Netze, da sich dadurch die Wahrscheinlichkeit erhöht, Insekten zu fangen.

- Szenario c): Spinnen bauen ihre Netze weiter von den Sonnentaupflanzen weg, um in ein Jagdgebiet mit geringere interspezifischer Konkurrenz zu kommen.

5.

Abläufe bei der Erregungsübertragung einer Acetylcholin führenden erregenden Synapse:

Eine Acetylcholin führende erregende Synapse ist für die Weiterleitung von Reizen, beispielsweise zwischen zwei Nervenzellen, zuständig. Am Ende eines Axons befindet sich die Synapse, die über die präsynaptische Membran mit dem synaptischen Spalt in Kontakt steht. Als synaptischen Spalt bezeichnet man eine etwa 20–30 nm breite Lücke zwischen zwei Synapsen. Erreicht ein Aktionspotenzial die Präsynapse, so öffnen sich in deren Membran spannungsabhängige Calcium-Ionenkanäle, und es kommt zu einem Einstrom positv geladener Calciumionen. Die dadurch hervorgerufene erhöhte Calcium-Ionenkonzentration in der Synapse bewirkt die Wanderung der mit dem Transmittermolekül Acetylcholin gefüllten synaptischen Bläschen. Diese bewegen sich in Richtung der präsynaptischen Membran, wo sie schließlich mit ihr verschmelzen. Durch Exocytose wird der Transmitterstoff in den synaptischen Spalt entlassen, und gelangt durch Diffusion bis zur postsynaptischen Membran. In der postsynaptischen Membran befinden sich ligandengesteuerte Natrium-Ionenkanäle. Acetylcholin ist in der Lage, an diese zu binden, wodurch die Öffnung der Natrium-Ionenkanäle induziert wird. Positiv geladene Natriumionen strömen in die Zelle ein, und lösen so eine Depolarisation der postsynaptischen Membran aus. Es entsteht ein EPSP (exzitatorisches postsynaptisches Potenzial). Das Transmittermolekül löst sich von den Rezeptoren in der postsynaptischen Membran, wodurch die Natrium-Ionenkanäle schließen und der Natrium-Ioneneinstrom unterbunden wird. Das Enzym Acetylcholinesterase ist in der Lage, Acetylcholin in seine Grundbestandteile zu spalten. Über Endocytose werden diese nun wieder in die Präsynapse aufgenommen, zu Acetylcholin zusammen gesetzt, und in den synaptischen Bläschen gespeichert. Calcium-Ionenpumpen transportieren die anfangs eingeströmten Calciumionen unter ATP-Verbrauch wieder aus der Präsynapse hinaus.

6.

Wirkung von  -Latrotoxin an erregenden Synapsen und Erklärung der beschriebenen Symptome nach dem Biss einer Schwarzen Witwe:

Das in dem Gift der Spinne enthaltene

-Latrotoxin an erregenden Synapsen und Erklärung der beschriebenen Symptome nach dem Biss einer Schwarzen Witwe:

Das in dem Gift der Spinne enthaltene  -Latrotoxin ist in der Lage, an der präsynaptischen Membran einen dauerhaft geöffneten Calcium-Ionenkanal zu simulieren, indem vier Moleküle

-Latrotoxin ist in der Lage, an der präsynaptischen Membran einen dauerhaft geöffneten Calcium-Ionenkanal zu simulieren, indem vier Moleküle  -Latrotoxin aneinander binden, und sich in die Membran einlagern. Im Normalfall ist ein Aktionspotenzial Auslöser für die Öffnung der Calcium-Ionenkanäle. Durch das Gift strömen nun dauerhaft Calciumionen ins Innere der Präsynapse. Die nachfolgende Signalkaskade läuft also auch ohne ankommende Aktionspotenziale ab. Es wird kontinuierlich Acetylcholin in den synaptischen Spalt abgegeben, was zu einer Dauererregung der postsynaptischen Membran führt. Bei sensorischen Neuronen führt dies zu Schmerzen und bei motorischen Neuronen werden Muskelkrämpfe ausgelöst.

-Latrotoxin aneinander binden, und sich in die Membran einlagern. Im Normalfall ist ein Aktionspotenzial Auslöser für die Öffnung der Calcium-Ionenkanäle. Durch das Gift strömen nun dauerhaft Calciumionen ins Innere der Präsynapse. Die nachfolgende Signalkaskade läuft also auch ohne ankommende Aktionspotenziale ab. Es wird kontinuierlich Acetylcholin in den synaptischen Spalt abgegeben, was zu einer Dauererregung der postsynaptischen Membran führt. Bei sensorischen Neuronen führt dies zu Schmerzen und bei motorischen Neuronen werden Muskelkrämpfe ausgelöst.

7.

Mögliche Nukleotidsequenz des DNA-Doppelstranges für den dargestellen Ausschnitt:

| Position | ... | 3 | 4 | 5 | ... |

|---|---|---|---|---|---|

| Aminosäure | ... | Glu | Asp | Leu | ... |

| mRNA | 5' | GAA | GAU | CUU | 3' |

| nicht-codogener DNA-Strang |

5' | GAA | GAT | CTT | 3' |

| codogener DNA-Strang |

3' | CTT | CTA | GAA | 5' |

8.

Prinzip der klassischen Konditionierung:

Unter der klassischen Konditionierung versteht man eine Lernmethode, bei der zwei Reize miteinander assoziiert werden, und nach Abschluss des Lernprozesses die gleiche Reaktion auslösen. Dabei wird ein angeborener, unbedingter Reflex mit einem neutralen Reiz kombiniert, bis der zuvor neutrale Reiz zum bedingten Reiz wird, welcher das Verhalten auslöst. Eine Bedingung für den Lernprozess ist die unmittelbare, zeitliche Kopplung des unbedingten Reflexes mit dem neutralen Reiz, sowie eine häufige Wiederholung dieses Musters.

Prinzip der operanten Konditionierung:

Unter der operanten Konditionierung versteht man eine Lernmethode, bei der Einfluss auf den Auftritt einer Verhaltensweise genommen wird. Gewünschtes Verhalten wird dabei belohnt (positive Verstärkung), und nach Abschluss des Lernprozesses öfter gezeigt. Unerwünschtes Verhalten wird dagegen bestraft (negative Verstärkung) und tritt infolgedessen seltener auf, sobald der Lernprozess abgeschlossen ist.

9.

Begründung der beschriebenen Details der Versuchsdurchführung:

a) Es muss eine große Anzahl an Säuglingen untersucht werden. Wäre dies nicht der Fall, so würden mögliche Ausreißer zu sehr ins Gewicht fallen, und den Mittelwert verändern, sodass eine realitätsgemäße Darstellung der Versuchsergebnisse nicht möglich ist.

b) Bei jungen Säuglingen wird davon ausgegangen, dass diese das Verhalten ihrer Eltern noch nicht adaptiert haben, und somit unvoreingenommen sind. Es wäre sonst nicht festzustellen, ob ein Verhalten durch Lernen entstanden ist, oder genetisch bedingt ist.

c) Eine konstante Helligkeit ist relevant, um zu gewährleisten, dass keine plötzlichen Lichtreflexe eine Veränderung der Pupillengröße hervorrufen. So können Messfehler vermieden werden.

d) Durch die Verwendung lichtundurchlässiger Brillen sollen die Säuglinge nicht durch die Reaktion ihrer Eltern beeinflusst werden.

Deutung des Versuchsergebnisses in Bezug auf die beiden dargestellten Theorien zur Entstehung der Angst vor Spinnen:

Im Experiment konnte gezeigt werden, dass Säuglinge nach einer Reaktionszeit mit deutlich erweiterten Pupillen auf die Spinnenbilder reagierten. Die Weitung der Pupillen war dabei etwa viermal so groß, wie bei Bildern von Blüten. Da die Weitung der Pupillen eine Reaktion auf Stress, oder Angst darstellt, ist davon auszugehen, dass die Säuglinge die Spinnen als Bedrohung wahrnehmen. Bei der Versuchsdurchführung konnten vorher stattgefundene Lernprozesse ausgeschlossen werden, da die Säuglinge sehr jung waren, und während dem Experiment keinen Augenkontakt zu ihren Eltern hatten. Die Versuchsergebnisse sprechen somit gegen den verhaltensbiologischen Ansatz, da die Kinder in diesem Fall keine stärkere Reaktion auf die Spinnenbilder hätten zeigen dürfen, als auf die Blütenbilder. Es ist zu vermuten, dass der evolutionsbiologische Ansatz korrekt ist, und die Angst vor Spinnen genetisch bedingt ist. Menschen mit einer angeborenen Angst vor Spinnen hatten früher bessere Überlebenschancen, da sie seltener durch Spinnenbisse getötet wurden. So konnte sich die Angst vor Spinnen im Lauf der Evolution manifestieren.

10.

Entwicklung von zwei Methoden zur Verhaltenstherapie bei Arachnophobie, die auf der klassischen bzw. operanten Konditionierung basieren:

Ziel der Therapie ist eine Aufhebung oder zumindest eine Abschwächung der Angst vor Spinnen. Um das zu erreichen, muss das negativ besetzte Objekt Spinne mit positiven Reizen kombiniert werden.

Methode der klassischen Konditionierung:

Die Spinne stellt einen Reiz dar, auf den eine negative Reaktion wie Angstzustände oder Panik folgen. Dabei wird der Reiz Spinne zeitgleich mit einem positiv besetzten Reiz (entspricht dem neutralen Reiz) präsentiert. Dieser positive Reiz ist individuell und kann beispielsweise das Lieblingsstofftier sein. Wird dieser Prozess nun sehr oft wiederholt, ist davon auszugehen, dass der negative Reiz (Spinne) die gleiche Reaktion hervorruft, wie der positive Reiz (Lieblingsstofftier). Angstzustände beim Anblick von Spinnen können dadurch abgeschwächt werden oder ganz verschwinden.

Methode der operanten Konditionierung:

Gewünschtes Verhalten wie eine nicht angsterfüllte Reaktion auf die Spinne soll hier belohnt werden, wohingegen eine Angstreaktion bestraft wird. Dadurch wird das positive Verhalten verstärkt und Angstreaktionen treten seltener auf oder verschwinden gänzlich.