Vorschlag A – Honigbienen

Hinweis: Von den Vorschlägen A und B soll in der Prüfung nur einer bearbeitet werden.

Für die Gesundheit der Honigbienen ist es entscheidend, dass sie Krankheitserreger erfolgreich bekämpfen können. In diesem Zusammenhang werden die Varroa-Milbe und die von ihr übertragenen Bienenkrankheiten als ein zentraler Faktor für das Sterben von Bienenvölkern angesehen.

Honig, ein von Honigbienen zur eigenen Nahrungsvorsorge erzeugtes und vom Menschen genutztes Lebensmittel, kann aufgrund bestimmter aus Nahrungspflanzen der Bienen stammender Wirkstoffe unter Umständen eine gesundheitliche Gefährdung darstellen.

Honigbienen – Varroamilben – Pontischer Honig

Aktuell ist das Insektensterben häufig Thema in den Medien, und es wird schon über eine „Bestäuberkrise“ diskutiert. Hierbei wird die Honigbiene Apis mellifera oft synonym für alle bestäubenden Insekten verwendet.Für die Gesundheit der Honigbienen ist es entscheidend, dass sie Krankheitserreger erfolgreich bekämpfen können. In diesem Zusammenhang werden die Varroa-Milbe und die von ihr übertragenen Bienenkrankheiten als ein zentraler Faktor für das Sterben von Bienenvölkern angesehen.

Honig, ein von Honigbienen zur eigenen Nahrungsvorsorge erzeugtes und vom Menschen genutztes Lebensmittel, kann aufgrund bestimmter aus Nahrungspflanzen der Bienen stammender Wirkstoffe unter Umständen eine gesundheitliche Gefährdung darstellen.

Honigbiene und Varroamilbe

1

Gib die Definitionen für Biotop und Biozönose an und nenne je zwei Beispiele für charakteristische abiotische und biotische Ökofaktoren.

(8 BE)

2

Erläutere die wechselseitige Beziehung zwischen Honigbienen und Apfelbäumen. Beschreibe die Unterschiede zwischen den drei Apfelsorten hinsichtlich des Ertrags und entwickle eine Hypothese für die Erträge ohne Honigbienenbeflug. (Material 1 und 2)

(11 BE)

3

Erkläre den Einfluss der Varroamilbe auf die Sterblichkeit des Bienenvolkes. (Material 1 und 3)

(8 BE)

4

Fasse die Versuchsergebnisse zum Putzverhalten der asiatischen und der europäischen Honigbiene zusammen und deute diese. (Material 3 und 4)

(15 BE)

5

Beurteile den Vorschlag, bei der Apfelblüte gezielt solitäre Bienenarten, wie z.B. die Gehörnte Mauerbiene, zum Einsatz zu bringen, anhand von vier unterschiedlichen Aspekten. (Material 1, 2 und 5)

(8 BE)

„Pontischer Honig“

6

Beschreibe das Zustandekommen des Ruhepotenzials an einer Nervenzelle. Erläutere in diesem Zusammenhang die Bedeutung und die Funktion der Natrium-Kaliumpumpe. (Material 7)

(17 BE)

7

Beschreibe und erkläre den Potenzialverlauf in Abbildung 8.2. (Material 6, 7 und 8)

(22 BE)

8

Entwickle eine Hypothese, die die in Material 9 beschriebenen Untersuchungsergebnisse erklären könnte. (Material 8 und 9)

(4 BE)

9

Entwickle eine Erklärung für die beobachteten Symptome nach dem Genuss von „Mad Honey“. (Material 6 und 8)

(7 BE)

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Material 1

Die Honigbiene

Die Honigbiene ist ein sozial lebendes Insekt, das in einem „Volk“ lebt, einer in sich geschlossenen Gemeinschaft. Jedes Volk baut ein Nest aus Waben und Wachs, das sich in einer vom Imker gebauten Behausung oder, bei Wildbienen, in einer Höhle befindet. Volk, Nest und Behausung zusammen werden als „Stock“ bezeichnet. Im Mittelpunkt des Volkes steht die Königin. Sie lebt mehrere Jahre. In ihrem ersten Lebensjahr verpaart sie sich auf dem Hochzeitsflug und speichert die Spermien für den Rest ihres Lebens in ihrem Körper. Alle Bienen des Volkes (weibliche Arbeitsbienen und männliche Bienen, die Drohnen) stammen von ihr ab. Im Frühjahr beginnt die Königin mit der Eiablage. Sie legt in kurzer Zeit so viele Eier, dass das Volk bei ausreichendem Blütenangebot bis auf mehrere Zehntausend Bienen anwachsen kann. Jedes Ei wird einzeln in eine Wachszelle gelegt. Aus einem befruchteten Ei schlüpt nach drei Tagen eine Larve, die innerhalb von sechs Tagen durch das Füttern durch Arbeitsbienen so schnell an Gewicht zunimmt, dass sie sich verpuppen kann. Dazu wird neun Tage nach der Eiablage die Wachszelle, in der sich die Larve befindet, von Arbeitsbienen mit Wachs verschlossen. Nach zwölf Tagen schlüpft daraus eine junge Arbeitsbiene, die im Frühjahr oder Sommer ca. fünf Wochen lebt. In den letzten beiden Wochen ihres Lebens sammelt sie außerhalb ihres Stocks Pollen und Nektar für ihr Volk. Im Herbst nimmt das Bienenvolk wieder auf ca. 10000 bis 15000 Bienen ab. Arbeitsbienen, die im Herbst schlüpfen, leben mehrere Monate. Ihre Aufgabe ist es, im Winter die Stocktemperatur über 20 °C zu halten. Dazu bilden sie eine Traube und erzeugen mit ihrer Flugmuskulatur Wärme und verfallen daher im Winter auch nicht in eine Körperstarre. Im Frühjahr ist es ihre Aufgabe, die neue Brut aufzuziehen. Das Volk ernährt sich in dieser Zeit von den eingelagerten Vorräten: Honig, den die Arbeitsbienen aus dem Blütennektar herstellen, und Pollen. Die Königin überwintert mit wenigen Tausend Arbeitsbienen, den sogenannten Winterbienen, ohne dass in dieser Zeit weitere Bienen hinzukommen, da die Königin in dieser Zeit keine Eier legt. Material 1 basiert auf:Karl von Frisch: Aus dem Leben der Bienen, Springer, Berlin/Heidelberg/New York 9. Aufl. 1977

Material 2

Bestäubungsleistung durch Honigbienen

Apfelbäume blühen in Deutschland ca. zwei bis drei Wochen im Zeitraum von April bis Mai. Sie locken die Bienen mit einem reichen Angebot an Nektar und Pollen an. Die blütenbesuchenden Arbeitsbienen sind blütenstet, das heißt, stehen zu Beginn ihrer Sammeltätigkeit zum Beispiel in der Nähe Apfelbäume in voller Blüte, besuchen sie diese in den nächsten Tagen regelmäßig, ohne zeitgleich andere Pflanzenarten zu besuchen. Das erhöht für die Apfelblüten die Wahrscheinlichkeit, befruchtet zu werden. Das folgende Diagramm zeigt die Ergebnisse von Vergleichsversuchen zur Rolle der Honigbienen für die Ausbildung von Früchten bei drei verschiedenen Apfelsorten. Dazu wurde jeweils die Fruchtbildung nach Anwesenheit von Honigbienen zur Blütezeit mit 100 % festgesetzt. Damit verglichen wurde die Fruchtbildung bei diesen drei Apfelsorten, wenn keine Honigbienen als Bestäuber zur Verfügung standen. Eine Selbstbestäubung wurde bei dieser Untersuchung ausgeschlossen.Einfluss der Bestäubung durch Bienen auf den Ertrag von drei Apfelsorten

Franz Lampeitl und Reiner Schwarz: Einfluß der Bienenbestäubung auf den Ertrag von Apfelsorten,

Allg. Deutsche Imkerzeitung 1977, S. 268 ff.

Material 3

Die Varroamilbe – der bedeutsamste Bienenschädling

Die vielfältigen Veränderungen unserer Kulturlandschaften, wie die Umstellung auf große Monokulturen, ein hoher Einsatz von Pestiziden und das Verschwinden der blütenreichen Randstreifen an Äckern und Wegen, haben sich deutlich auf den Gesundheitszustand der Honigbienen ausgewirkt. Besonders erschwerend wirkte sich das Einschleppen der Varroamilbe Varroa destructor aus Asien in den 1950er Jahren aus. Sie ernährt sich vom Fettkörper der Bienen. In den Zellen des Fettkörpers werden Stoffe umgebaut, neu synthetisiert und gespeichert. Die Aktivität des Organs beeinflusst den hormonellen Status der Larve sowie der erwachsenen Biene und damit auch das Bienenverhalten. Der Fettkörper ist in der Larve besonders stark entwickelt, da er die Reservestoffe enthält, die während der Metamorphose (Umwandlung der Larvenform zum Adultstadium) gebraucht werden. Die Varroamilbe lebt auf den Arbeitsbienen und verlässt diese, wenn sie auf heranwachsende Bienenlarven überwechseln kann, bevor deren Wachszellen verschlossen werden. In den 12 Tagen der Verpuppung parasitiert die Milbe an der Bienenlarve und vermehrt sich. Dabei stirbt die befallene Biene nicht, wird aber geschwächt: Ihre Größe ist um ca. 10 % vermindert, ihre Lebenszeit stark verkürzt, ihre Orientierungsleistungen sind schlechter und von den Milben übertragene Viren verursachen Erkrankungen, wie z.B. Verkrüppelung der Flügel. Deutschlandweit wurde untersucht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit des Sterbens eines Bienenvolkes im Winter („Winterverlust“) in Abhängigkeit von seinem Varroamilbenbefall im Herbst ist. Es wurde beobachtet, dass das Risiko, im Winter zu sterben, bei Völkern ohne Varroa-Befall bei etwa 4 % liegt. Bei einem Befall ab 20 Milben pro 100 Bienen liegt das Verlustrisiko bei fast 50 %. Material 3 basiert auf:Deutsche Bienenmonitoring (DeBiMo), Schlussbericht 01/2014 - 12/2016, https://bienenmonitoring.uni-hohenheim.de/fileadmin/einrichtungen/bienenmonitoring/Dokumente/Schlussbericht_DeBiMo_2014-2016.pdf Fettkörper, Honigmacher/Deutscher Imkerbund e.V. vom 02.10.2015, https://www.die-honigmacher.de/kurs5/seite_11307.html

Material 4

Das Putzverhalten der asiatischen und der europäischen Honigbiene

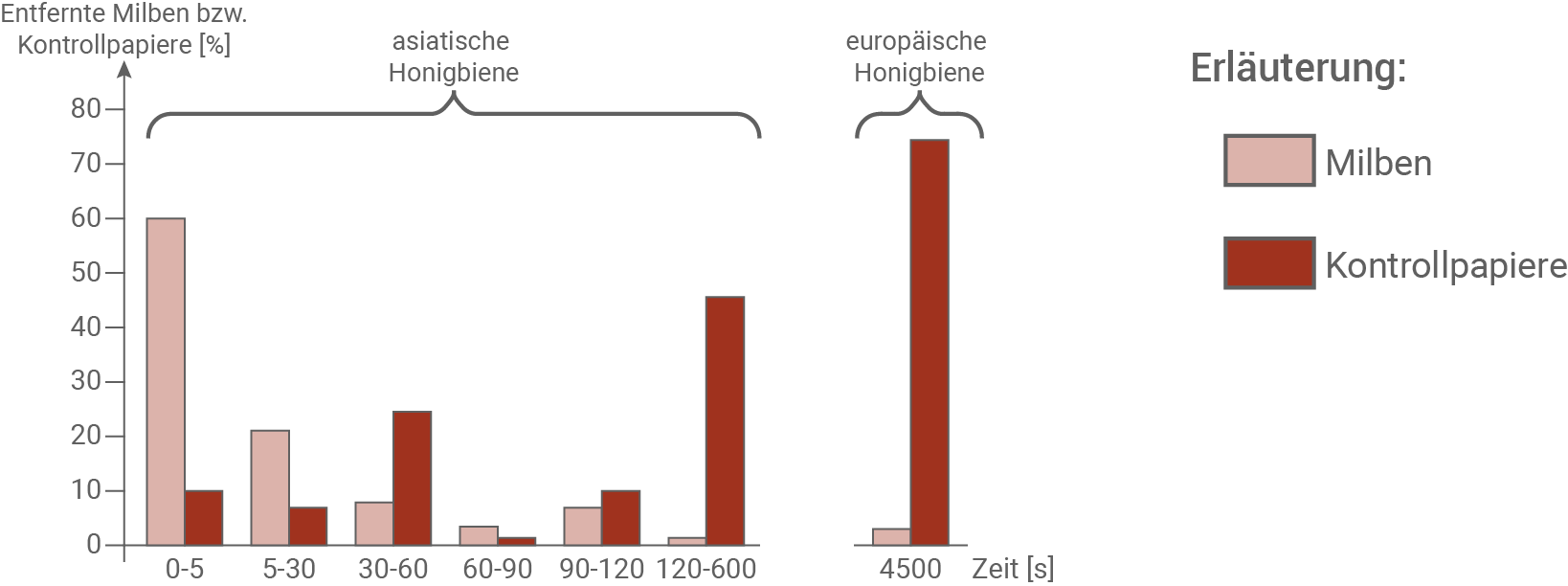

Angesichts der hohen Verluste durch Varroamilbenbefall bei der heimischen Honigbiene untersuchten Forscher die Beziehung zwischen der Milbe und ihrem ursprünglichen Wirt, der asiatischen Honigbiene. In ihrem ursprünglichen Verbreitungsgebiet existieren Milbe und asiatische Honigbiene schon seit langem miteinander, ohne dass es nennenswerte Beeinträchtigungen der Bienenpopulation gibt. Um diese Beobachtung zu erklären, wurden Versuche mit gesunden Völkern von asiatischen und europäischen Honigbienen durchgeführt. In offene Wachszellen mit Bienenlarven wurde entweder eine Milbe oder ein gleichgroßes Stück Kontrollpapier eingebracht. Dann wurde das Putzverhalten der Bienen beobachtet und geprüft, in welcher Zeit sie jeweils die Milben bzw. das Kontrollpapier entfernten. Bei den Reaktionen der asiatischen Honigbienen konnten alle Beobachtungen innerhalb der ersten 10 Minuten des Versuches durchgeführt werden. Bei den europäischen Honigbienen dagegen musste über 75 Minuten (4500 s) beobachtet und das Resultat zu diesem Zeitpunkt zusammengefasst werden.Untersuchung zum Putzverhalten der asiatischen und der europäischen Honigbiene

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/002220118790125X

Material 5

Bestäubung durch Honigbiene und Gehörnte Mauerbiene

Die meisten unserer heimischen Bienenarten sind Wildbienen, die in der Regel nicht von Varroamilben befallen werden. Sie bilden keine Völker wie die Honigbiene, sondern leben allein (solitär). Dazu gehört auch die recht häufige Gehörnte Mauerbiene. Nach dem Schlüpfen im Frühjahr und der Paarung beginnen die Weibchen in hohlen Pflanzenstängeln oder in Erdlöchern mit dem Bau der Brutzellen, in die sie jeweils ein Ei ablegen und die sie mit Nektar und Pollen versorgen. Anschließend werden die Kammern fest verschlossen. Ca. zwölf solcher Einzelzellen nebeneinander bilden zusammen ein kleines Brutnest. Nach etwa vier bis sechs Wochen stirbt das Weibchen. Ihr Nachwuchs wächst über den Sommer eingeschlossen in seinen Zellen heran und überwintert, bereits voll entwickelt, darin, bis zum Schlüpfen bei steigenden Temperaturen im Frühjahr. Die jetzt verlassenen Röhren können für den kommenden Nachwuchs wieder genutzt werden. In der Flugzeit der Mauerbienen-Weibchen blühen auch Apfelbäume, in denen sie intensiv Nektar und Pollen sammeln und dabei auch die Blüten bestäuben. Für eine erfolgreiche Befruchtung der Blüten ist es wichtig, dass ein blütenbesuchendes Weibchen den Pollen anderer Blüten auf die gerade besuchte Blüte so überträgt, dass dieser auf der Narbe der Blüte landet. Beim Blütenbesuch verhalten sich Mauerbienen anders als Honigbienen. In einer Apfelplantage mit einer Delicious-Sorte wurden einzelne Bienen beider Bienenarten beim Blütenbesuch beobachtet und anschließend das Ausmaß der Fruchtbildung verglichen. Folgende Daten wurden erhoben:| Gehörnte Mauerbiene | Europäische Honigbiene | |

|---|---|---|

| Besuchszeit je Blüte [s] | 3,4 | 5,3 |

| besuchte Blüten pro Minute | 12,3 | 7,9 |

| Narbenkontakt bei Blütenbesuch [% der Besuche] | 97,7 | 32,7 |

| Fruchtbildung nach Blütenbesuch [% der Besuche] | 27,4 | 12,1 |

https://bioone.org/journalArticle/Download?fullDOI=10.1603%2F0046-225X(2000)029%5B0235%3APEOOCA%5D2.0.CO%3B2

https://www.deutschewildtierstiftung.de/wildtiere/wildbienen

Material 6

„Pontischer Honig“

Im Jahre 401 v. Chr. befanden sich die Krieger des griechischen Feldherren Xenophon auf dem Rückzug von einer Schlacht um die Herrschaft des persischen Reiches an der Schwarzmeerküste und aßen Honig aus Waben. Alle, die davon gekostet hatten, klagten über Beschwerden, die von Betrunkenheit oder Erbrechen bis hin zu Ohnmacht reichten. Noch heute warnt das Bundesinstitut für Risikoforschung vor dem Verzehr des auch als „pontischer Honig“ oder „Mad Honey“ bezeichneten Rhododendron-Honigs der türkischen Schwarzmeerküste, da es durch ihn zu akuten Vergiftungserscheinungen wie Schwindel, Blutdruckabfall, verlangsamtem Herzschlag, Missempfindungen, Kribbeln, Jucken, Übelkeit, Erbrechen und Durchfällen kommen kann. Normalerweise dämpft der Vagusnerv Herztätigkeit und Blutdruck und fördert die Darmtätigkeit. Als auslösende Ursache wurden die Grayanotoxine (GTX) identifiziert. Diese werden von am Schwarzmeer beheimateten Rhododendren-Arten gebildet und gelangen mittels Pollen und Nektar in den Honig. Material 6 basiert auf:Hans H. Wellhöner: Über Grayanotoxin (Andromedotoxin, Rhomotoxin), Institut für Toxikologie, Medizinische Hochschule Hannover, https://www.gtfch.org/cms/images/stories/media/tk/tk66_2/Wellhoener.pdf

https://mobil.bfr.bund.de/cm/343vergiftungsfaelle_durch_grayanotoxiine_in_rhododendron_honigen_aus_der_tuerkische_schwarmerregion.pdf

Material 7

Ionenkonzentrationen und Membranpermeabilitäten eines Neurons während des Ruhepotenzials am unerregten Riesenaxon eines Tintenfisches

Erläuterung:

Relativer Permeabilitätskoeffizient: Maß für die Durchlässigkeit einer Membran für bestimmte Ionen.Dieser gibt das Verhältnis der Permeabilitäten für

Material 8

Molekulare Ursache der Vergiftungserscheinungen durch Grayanotoxin

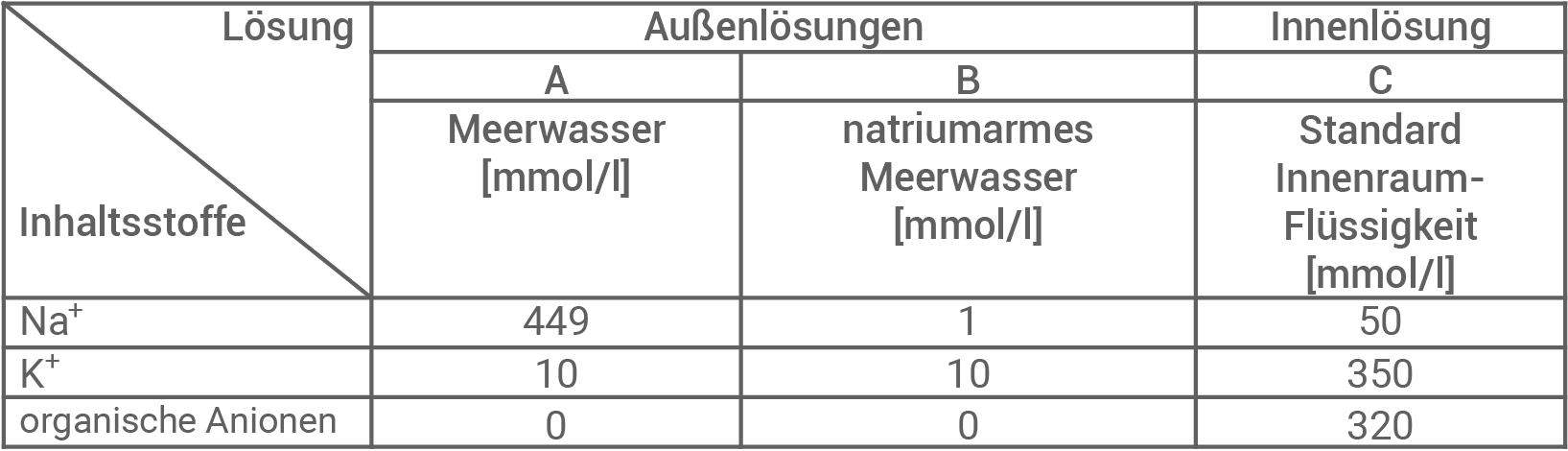

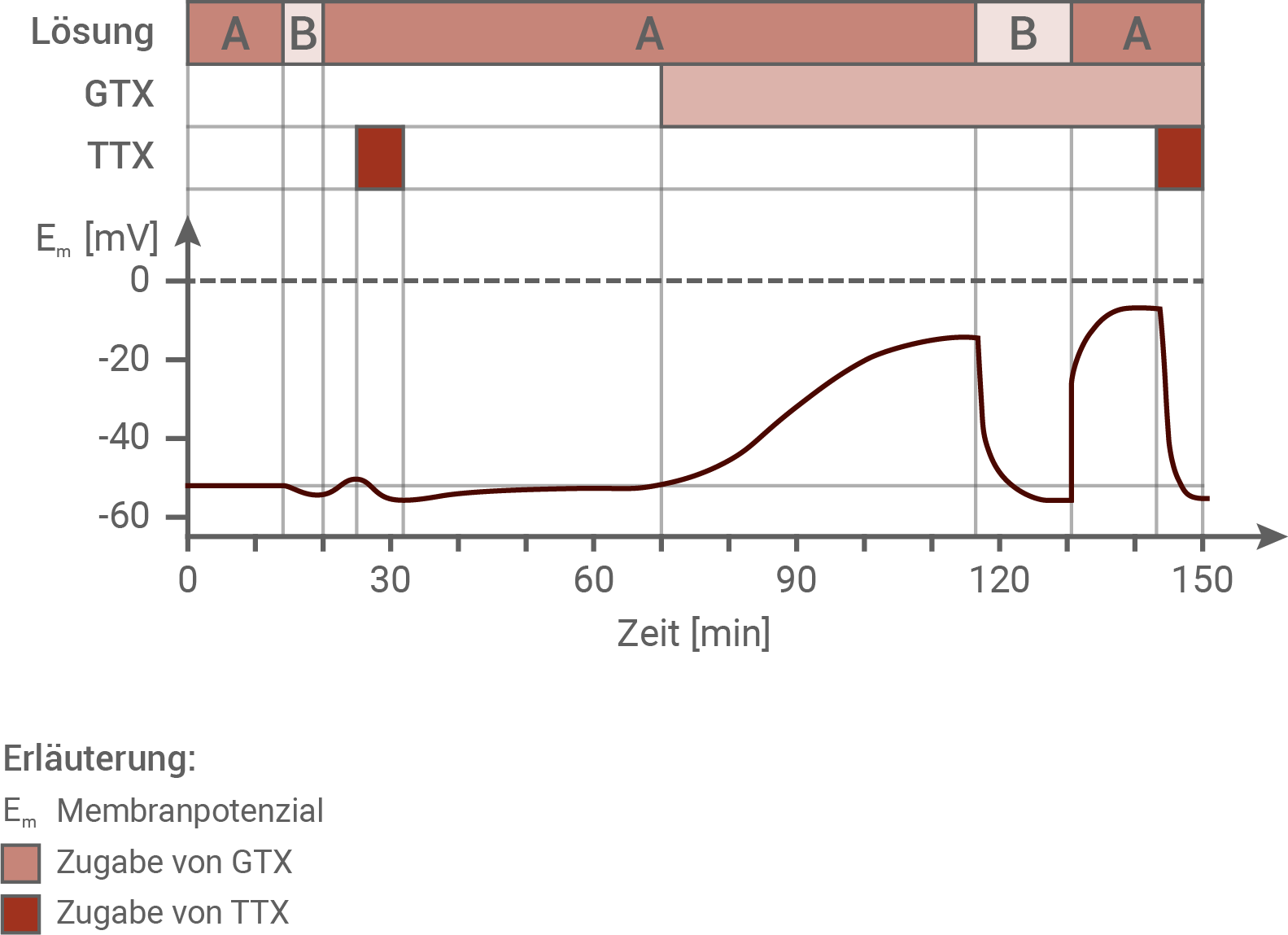

Um die molekularen Ursachen zu identifizieren, welche die beschriebenen Wirkungen im Nervensystem des Menschen auslösen, wurden Riesenaxone des Tintenfischs Loligo pealeii präpariert und Lösungen unterschiedlicher Zusammensetzung ausgesetzt. In den Experimenten wurde sichergestellt, dass die Ausbildung von Aktionspotenzialen blockiert wird, ohne dass das Ruhepotenzial beeinflusst wird. Das Axoninnere wurde konstant von einer Standard-Innenraumflüssigkeit durchströmt, während die Außenlösungen entsprechend den in der Grafik angegebenen Verhältnissen variiert wurden. Die erhaltenen Membranpotenzialänderungen wurden aufgezeichnet. Neben den in der Tabelle verwendeten Außenlösungen wurden zu unterschiedlichen Zeiten für bestimmte zeitliche Intervalle Tetrodotoxin (TTX) beziehungsweise Grayanotoxin (GTX) zugesetzt. Tetrodotoxin ist ein Wirkstoff, der spannungsabhängige Natriumionenkanäle so blockiert, dass keine Natriumionen mehr hindurch diffundieren können.Abb. 8.1: Konzentrationen ausgewählter Ionen der im Versuch verwendeten Lösungen

Hinweis: Osmotische Vorgänge sind für die Lösung der Aufgabe nicht relevant.

Abb. 8.2: Änderungen des Ruhepotenzials eines Tintenfisch-Axons durch Verwendung unterschiedlicher Lösungen im Außenmedium

Toshio Narahashi und Issei Seyama: Mechanism of Nerve Membrane Depolarization caused by Grayanotoxin I, in J. Physiol (1974), 242, S. 475;

https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1113/jphysiol.1974.sp010718

Material 9

Ergänzende Untersuchungen

In weiteren Experimenten wurden GTX und TTX jeweils dem Axoninneren oder der Außenlösung zugefügt und ihre Wirkung untersucht. Es wurde beobachtet, dass Grayanotoxin sowohl stärker als auch schneller wirkt, wenn es dem Axoninneren zugeführt wird. Im Gegensatz dazu wirkte Tetrodotoxin nur bei Zugabe in die Außenlösung.Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1

Definition der Begriffe Biotop und Biozönose:

- Ein Biotop ist ein Lebensraum, der durch die Gesamtheit aller abiotischen Umweltfaktoren geprägt ist. Durch diese Faktoren lassen sich zwei Biotope unterscheiden.

- Der Begriff Biozönose bezeichnet das Zusammenleben aller Organismen in einem Biotop.

- Abiotische Ökofaktoren sind in der Regel Umweltbedingungen wie die Temperatur, die Lichteinstrahlung, der pH-Wert oder die Wasserverfügbarkeit.

- Biotische Faktoren sind Wechselwirkungen zwischen Individuen selbst. Das können Räuber-Beute-Beziehungen, Symbiosen, Konkurrenz oder auch Parasitismus sein.

2

Wechselseitige Beziehung zwischen Honigbienen und Apfelbäumen:

In den Frühlingsmonaten bilden die Apfelbäume viele Blüten. Diese werden von Honigbienen angeflogen. Es profitieren dabei beide Partner, da die Honigbienen den Nektar und die Pollen als Nahrungsquelle nutzen, und die Apfelbaumblüten im Gegenzug bestäubt werden. Da die Honigbienen blütenstet sind, werden in der Hauptblütezeit der Apfelbäume auch nur Apfelbäume besucht. So kann der Bestäubungserfolg der Apfelbäume gesteigert werden. Die Beziehung zwischen Honigbienen und Apfelbäumen ist also eine Symbiose, da beide Partner von der Beziehung profitieren.

Unterschiede zwischen den drei Apfelsorten hinsichtlich des Ertrags:

Alle drei Sorten weisen beim Beflug mit Honigbienen einen Fruchtertrag von 100 % auf. Werden keine Honigbienen eingesetzt, so sinkt der Ertrag bei allen drastisch. Die Apfelsorte Golden Delicious erreicht noch etwa 5 %, die Sorte Mc Intosh 10 % und die Sorte Roter Berlepsch liefert keinen Ertrag mehr. Aus dem Diagramm geht hervor, dass Bienen als Bestäuber der Apfelblüten für die erfolgreiche Fruchtbildung eine wichtige Rolle bei allen Apfelsorten spielen. Bei der Sorte Roter Berlepsch sind die Bienen für die Fruchtbildung sogar unerlässlich.

Hypothese für die Erträge ohne Honigbienenbeflug:

Da eine Selbstbestäubung für alle Apfelsorten ausgeschlossen ist, müssen die Sorten Golden Delicious und Mc Intosh zu einem geringen Anteil auch von anderen Insekten bestäubt werden. Solche Insekten könnten beispielsweise Hummeln oder Käfer sein, die sich auch von Nektar oder Pollen ernähren.

3

Einfluss der Varroamilbe auf die Sterblichkeit des Bienenvolkes:

Die Varroamilbe hat als Parasit der Honigbiene verschiedene Auswirkung auf die Sterblichkeit der Bienen. Wird eine Larve von der Varroamilbe befallen, so wird der Fettkörper der Larve angegriffen. Durch die eingeschränkte Funktion dieses Organs kann die Biene auch im adulten Zustand bestimmte Hormone nicht ausreichend synthetisieren, und es kommt zu Verhaltensänderungen. Der Milbenbefall wirkt sich auch auf das Wachstum und die Entwicklung des Tieres aus. Im Vergleich zu gesunden Bienen erreichen parasitierte Individuen eine geringere Körpergröße und Lebenserwartung. Durch den Parasiten können sich auch Viren leichter ausbreiten, wodurch es zu Fehlbildung an den Flügeln der Tiere kommen kann. Aufgrund dieser Beeinträchtigungen ist es dem Bienenvolk nicht möglich, genügend Nahrungsvorräte in den Bau zu schaffen. Ein befallenes Volk kann demnach nicht genügend Winterbienen aufziehen, und ernähren. Durch das Absinken der Temperatur im Stock steigt das Sterblichkeitsrisiko der Insekten im Winter stark an.

4

Putzverhalten der asiatischen und der europäischen Honigbiene:

In dem Experiment wurde überprüft, nach welcher Zeit gesunde asiatische und gesunde europäische Honigbienen Milben und Kontrollpapier jeweils durch Putzen entfernten. Es konnte festgestellt werden, dass etwa 60 % der asiatischen Honigbienen schon nach einer Zeit von unter fünf Sekunden die Milben und etwa 10 % das Kontrollpapier entfernt hatten. Nach einer Minute wurden insgesamt etwa 80 % der Milben und 50 % der Kontrollpapiere durch die asiatischen Honigbienen entfernt. Nach drei Minuten waren bereits über 90 % der Milben nicht mehr auf den asiatischen Honigbienen, und nach maximal 10 Minuten hatten sich diese gänzlich von Milben und Kontrollpapieren befreit. Die europäische Honigbiene brauchte für die Entfernung der Fremdkörper deutlich länger. Nach 75 Minuten hatte sie knapp 80 % der Kontrollpapiere und etwa 5 % der Milben beseitigt. Es konnte zudem beobachtet werden, dass sich die asiatischen Honigbienen zunächst auf die Entfernung der Milben konzentrierte und erst später die Kontrollpapiere beseitigt wurden. Die europäische Honigbiene entfernte dagegen bevorzugt die Kontrollpapiere.

Interpretation der Versuchsergebnisse:

Die Koexistenz der Varroamilbe und der asiatischen Honigbiene hat dazu geführt, dass die Biene im Laufe der Zeit gelernt hat, den Parasiten zu erkennen. Asiatische Honigbienen sind also in der Lage, die Milben gezielt zu entfernen. Durch dieses Verhalten schützen sie ihre Nachkommen vor einem gefährlichen Befall mit den Milben. Dadurch erhöht sich auch die Überlebenswahrscheinlichkeit des Bienenstocks. Da die europäischen Honigbienen noch nicht so lange mit den Varroamilben zusammenleben, konnten sie sich noch nicht an sie anpassen. Beide Bienenarten sind jedoch prinzipiell in der Lage, Fremdkörper zu erkennen und daraufhin zu entfernen, um ihre Brut zu schützen. Das wird durch das Beseitigen des Kontrollpapiers gezeigt. Die zeitlichen Differenzen zeigen dabei, dass das Putzverhalten bei der asiatischen Honigbiene deutlich stärker ausgeprägt ist, als bei der europäischen Honigbiene.

5

Einsatz solitärer Bienenarten:

- Mauerbienen besuchen einzelne Blüten zwar kürzer als die Honigbienen, schaffen es dadurch aber auch, mehr Blüten zu bestäuben. Sie haben darüber hinaus bei 97,7 % aller Besuche Narbenkontakt. Honigbienen bringen es auf nur 32,7 % Narbenkontakt. Dadurch werden etwa doppelt so viele Früchte an Apfelbäumen gebildet, die von der Gehörnten Mauerbiene angeflogen wurden.

- Anders als die Honigbiene lebt die Gehörnte Mauerbiene nicht in einem großen Volk, sondern solitär, wobei sie kleine Nester für je ein Ei in Pflanzenstängel oder Erdlöcher baut. So können weniger Nachkommen aufgezogen werden, als bei der Honigbiene, und die Populationsdichte ist entsprechend geringer. Um einen vergleichbaren Fruchtertrag zu erhalten, müssten also viel mehr Mauerbienen in dem Gebiet angesiedelt werden. Dies ist mit einem höheren Aufwand und Kosten verbunden, zumal für eine ausreichende Versorgung mit Nistmaterial gesorgt werden muss.

- Im Gegensatz zu Honigbienen werden Mauerbienen nicht von der Varroamilbe befallen. Die Mauerbienenpopulation wäre dadurch stabiler, da sie keinem so starken Verlust ausgesetzt ist.

- Mauerbienen können ihre Nester wiederverwenden. Sie sparen dadurch Energie und Nistmaterial.

6

Zustandekommen des Ruhepotenzials:

An der Zellmembran der Nervenzelle existiert eine ungleiche Verteilung der Ionen. Im Zellinneren befinden sich viele Kaliumionen und organische Anionen. Extrazellulär ist Kalium nur geringfügig, und organische Anionen sind gar nicht vorhanden, dafür liegen hier hohe Natrium- und Chlorid-Ionenkonzentrationen vor. Das entstehende Konzentrationsgefälle ist die Voraussetzung für das Entstehen von Aktionspotenzialen und dem Ruhepotenzial. Die Zellmembran ist selektiv permeabel und sorgt dafür, dass Protein-Anionen das Zellinnere nicht verlassen können. Natrium- und Chloridionen können die Membran von alleine kaum passieren, für Kaliumionen ist sie jedoch durchlässig. Folgen die Kaliumionen ihrem Konzentrationsgefälle in den extrazellulären Raum, so ist die Membraninnenseite negativ, und die Außenseite positiv geladen. Sobald eine gleiche Verteilung der Kaliumionen erreicht ist, stoppt der Kaliumionen Ausstrom. Das Ruhepotenzial ist die Folge der Potenzialdifferenz und liegt bei etwa -70 mV.

Bedeutung und Funktion der Natrium-Kalium-Pumpe:

Die Zellmembran ist im Ruhezustand nur äußerst geringfügig für Natriumionen permeabel. Dem Konzentrationsgefälle folgend gelangt dennoch ein geringer Anteil über Diffusion ins Zellinnere. Dies wird als Natrium-Ionen-Leckstrom bezeichnet. Über lange Zeit würden sich die Ladungen auf beiden Membranseiten ausgleichen, und das Ruhepotenzial abschwächen. Um diesen Prozess zu verhindern, pumpt die Natrium-Kalium-Pumpe unter ATP-Verbrauch entgegen dem Konzentrationsgefälle drei Natriumionen nach außen und zwei Kaliumionen ins Zellinnere. Die Potenzialdifferenz und damit das Ruhepotenzial wird dadurch aufrechterhalten.

7

Potenzialverlauf in Abbildung 8.2:

Zu Beginn des Versuches liegen Lösung A im Außenmedium und Lösung C als Standard-Innenraumflüssigkeit vor. Unter diesen Bedingungen wurde eine Membranspannung von etwa - 50 mV festgestellt. Nach etwa 15 Minuten wurde die Außenlösung zu Lösung B ausgetauscht, woraufhin ein leichtes Abfallen des Ruhepotenzials beobachtet werden konnte. Das ist damit zu erklären, dass Lösung B weniger Natriumionen enthält, wodurch das Konzentrationsgefälle vertauscht wird, und Natriumionen infolgedessen nach außen diffundieren. In Minute 20 wird der Ausgangszustand wiederhergestellt. Das Ruhepotenzial stellt sich daraufhin wieder bei - 50 mV ein. Wird dem Außenmedium in Minute 25 das Gift TTX zugesetzt, so ist der Verlauf des Potenzials genau so, wie bei dem Ersetzen der Lösung A mit Lösung B am Anfang des Experimentes. Das liegt daran, dass TTX Natrium-Ionenkanäle blockiert, und so den Einstrom der Natriumionen ins Zellinnere (Leckströme) stoppt. Gleichzeitig ist die Natrium-Kalium-Pumpe aktiv und pumpt zusätzlich Natriumionen aus der Zelle. Nach Ende der TTX Zugabe dauert es noch etwa 30 Minuten, bis sich das Ruhepotenzial wieder bei -50 mV eingestellt hat. Es liegt also nahe, dass das Gift nicht sofort von den Natrium-Ionenkanälen entfernt wird, und seine Wirkung noch einige Zeit anhält. Ab Minute 70 wird das Axon dem Gift GTX ausgesetzt. In einem Zeitraum von etwa 47 Minuten nach Zugabe dieses Giftes steigt das Ruhepotenzial langsam auf einen Wert von -20 mV an. Die Verabreichung des Giftes hat also zur Folge, dass positiv geladene Natriumionen ins Axoninnere einströmen. Da die Ionenkonzentration im Extrazellularraum nicht verändert wurde, ist zu vermuten, dass durch das Gift die Permeabilität für Natriumionen erhöht wurde, etwa durch das Öffnen der Natrium-Ionenkanäle. Wird nun bei konstanter GTX-Zugabe ab Minute 117 die Außenlösung zu der natriumarmen Lösung B gewechselt, so fällt das Ruhepotenzial schlagartig auf knapp unter -50 mV ab. Trotz der Giftwirkung können nicht so viele Natriumionen ins Zellinnere strömen, da ihre Konzentration im Axoninneren nun höher ist, als im Extrazellularraum. Somit ist klar, dass die Potenzialänderung auf den Einstrom von Natriumionen zurückzuführen ist, und nicht auf eine Blockade der Kalium-Ionenkanäle oder der Natrium-Kalium-Pumpe. Wird die Lösung ab Minute 130 wieder durch Lösung A ersetzt, lässt sich ein rasanter Anstieg des Ruhepotenzials auf -20 mV beobachten. Dass das Potenzial dieses Mal schneller ansteigt, als davor liegt daran, dass das Gift immer noch an den Kanälen gebunden ist, und seine Wirkung entfaltet. Wird in Minute 143 zusätzlich zu GTX auch TTX in die Außenlösung gegeben, so fällt das Potenzial wieder knapp unter -50 mV. Das liegt daran, dass die durch GTX geöffneten Natrium-Ionenkanäle durch TTX blockiert werden, und damit der Natrium-Ioneneinstrom verhindert wird.

8

Hypothese zur Erklärung der Untersuchungsergebnisse in Material 9:

Das Gift GTX wirkt schneller und stärker, wenn es direkt ins Axoninnere gegeben wird, als wenn es der Außenlösung zugesetzt wird. Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass GTX bevorzugt an eine Region der Natrium-Ionenkanäle bindet, die sich an der Membraninnenseite befindet. Dass GTX auch bei Zugabe in die Außenlösung wirkt, liegt vermutlich daran, dass der Giftstoff ins Axoninnere diffundieren kann. Im Fall des Giftstoffes TTX verhält es sich anders. Die TTX-bindende Domäne des Ionenkanals liegt vermutlich auf der Membranaußenseite. Die beiden Toxine haben also unterschiedliche Bindestellen am Natrium-Ionenkanal. Ihre Wirkung kann sich gegenseitig aufheben.

9

Erklärung für die beobachteten Symptome nach dem Genuss von „Mad Honey“:

Der „Mad Honey“ enthält das Gift GTX, welches in der Nervenzelle an Natriumionenkanäle bindet, und diese dadurch dauerhaft öffnet. Dies hat zur Folge, dass das Ruhepotenzial deutlich erhöht ist, da nun sehr viele positiv geladene Natriumionen entlang ihres Konzentrationsgefälles in die Zelle einströmen. Das führt zu einer Dauererregung der Nervenzellen im ganzen Körper, was Symptome wie Kribbeln und Juckreiz erklärt. Da das Gift auch den Vagusnerv überstimuliert, können Herztätigkeit, Blutdruck, und Darmtätigkeit nicht reguliert werden. So können auch Symptome wie Verlangsamung des Herzschlags, Absinken des Blutdrucks, Schwindel, Erbrechen und Durchfall auftreten.