Vorschlag B – Glycin als Neurotransmitter

Hinweis: Von den Vorschlägen A, B und C soll in der Prüfung nur einer bearbeitet werden.

Glycin als Neurotransmitter

Synapsen, bei denen Glycin als Neurotransmitter wirkt, sind insbesondere an der Steuerung von willkürlichen Bewegungen beteiligt. Eine Vergiftung mit Strychnin führt zu ähnlichen Symptomen wie Mutationen im Gen für den Glycin-Rezeptor, die Ursachen für eine Erbkrankheit sind.Funktion Glycin führender Synapsen

1

Beschreibe die Erregungsübertragung an einer Acetylcholin führenden Synapse und stelle die Unterschiede der Vorgänge an einer Glycin führenden Synapse im Vergleich zu einer Acetylcholin führenden Synapse dar. (Material 1)

(18 BE)

2

Gib jeweils eine Definition für die Begriffe zeitliche Summation und räumliche Summation an. Leite die Wirkungsweise der in Material 2 dargestellten Verschaltung der Neurone beim kontrollierten Anheben des Unterarms her. (Material 1 und 2)

(14 BE)

Wirkung des Gifts Strychnin

3

Erkläre die Symptome bei einer Strychnin-Vergiftung. (Material 2 und 3)

(8 BE)

4

Beschreibe die Abbildung in Material 4 und deute die Ergebnisse im Hinblick auf die Bindung von Strychnin an postsynaptische Membranen von Neuronen. (Material 1 und 4)

(11 BE)

Erbliche Hyperekplexie

5

Skizziere einen geeigneten Ausschnitt aus einem Familienstammbaum, mit dem sich der autosomal dominante Vererbungsmodus der erblichen Hyperekplexie nachweisen lässt, und begründe deine Lösung. Gib die Bedeutung der verwendeten Symbole an. (Material 5)

(11 BE)

6

Beschreibe den Ablauf der Translation.

(10 BE)

7

Zeige anhand eines Basentripletts im DNA-Doppelstrang, dass die Substitution eines einzigen Basenpaars zum Austausch der Aminosäure Arginin durch Leucin führen kann. Gib auch jeweils die Richtungen beider DNA-Einzelstränge an. (Material 5 und Code-Sonne der mRNA)

(6 BE)

8

Deute die in Material 6 dargestellten Versuchsergebnisse mit Hilfe des in Material 7 gezeigten Modells. (Material 5, 6 und 7)

(9 BE)

9

Deute die in der Abbildung in Material 8 dargestellten Versuchsergebnisse. Beurteile die Eignung von Propofol als Medikament bei erblicher Hyperekplexie. (Material 2, 5, 6 und 8)

(13 BE)

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Material 1

Glycin führende Synapse

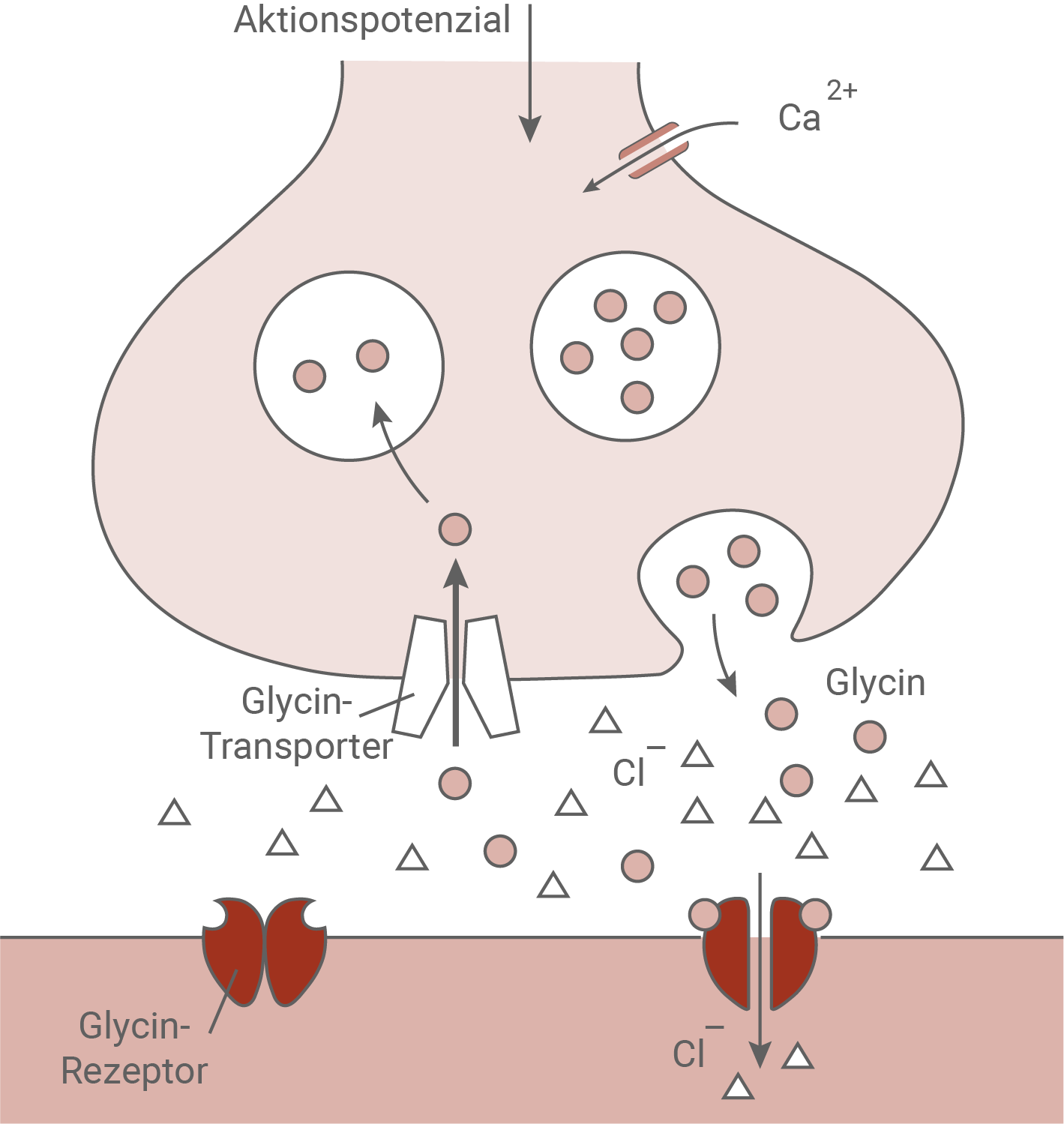

Glycin wirkt als Neurotransmitter an hemmenden Synapsen insbesondere im Rückenmark und in bestimmten Bereichen des Gehirns, die für die Steuerung von Atmung und Bewegung verantwortlich sind.Glycin führende Synapse (vereinfacht)

Material 2

Willkürliche Bewegungen

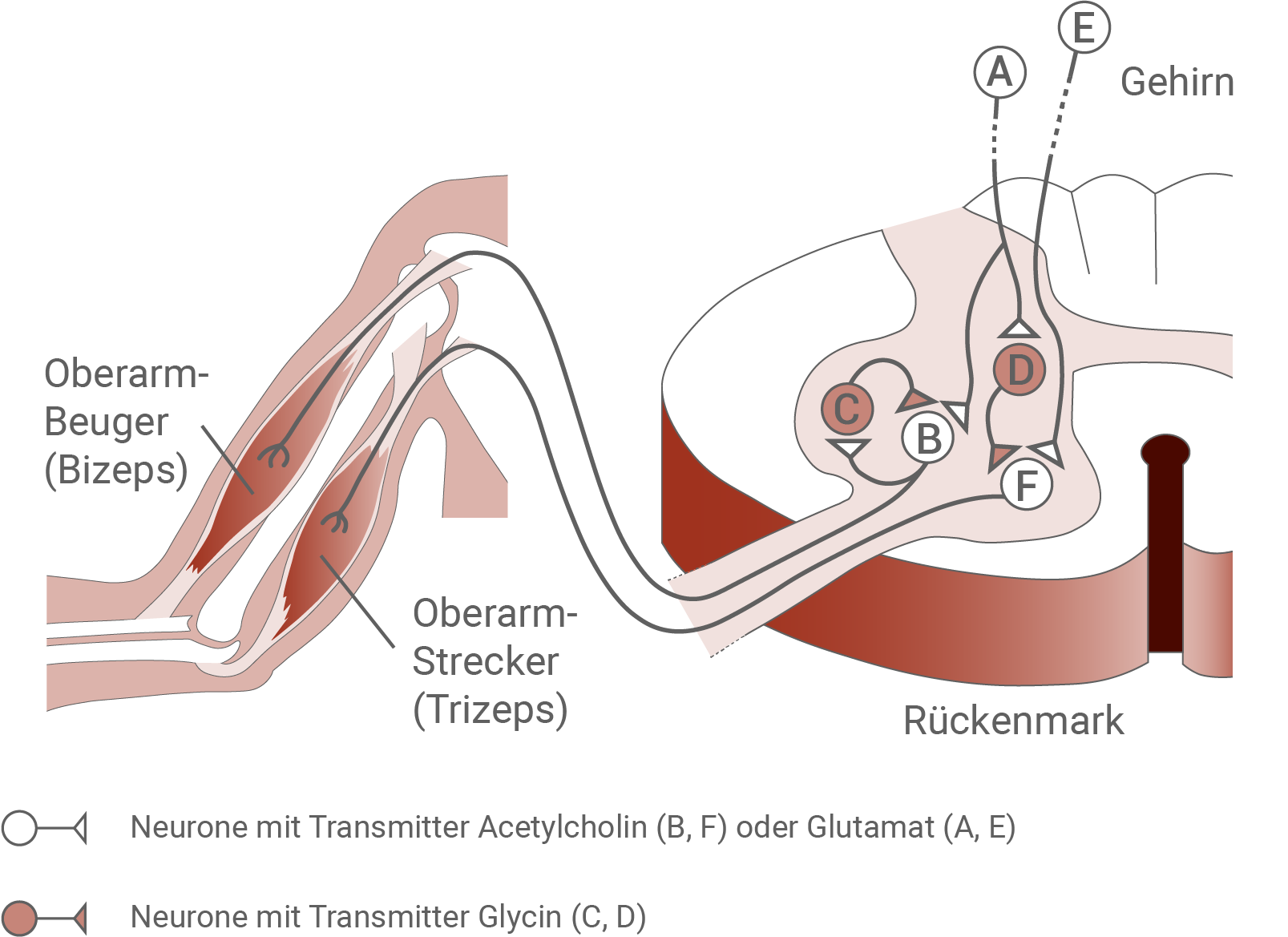

Damit willkürliche Bewegungen, z. B. das langsame Anheben des Unterarms, kontrolliert ausgeführt werden können, müssen Kraft, Ausmaß und Geschwindigkeit der Bewegung genau gesteuert werden. Dazu ist eine gleichzeitige Kontraktion sowohl des Oberarm-Beugers als auch des Oberarm-Streckers erforderlich, die für jeden Muskel exakt dosiert sein muss. Die Muskeln werden vom Gehirn aktiviert, bei der Feinsteuerung wirken Verschaltungen zwischen Neuronen im Rückenmark mit. Die beteiligten Neurone verwenden die Transmitter Acetylcholin, Glycin und Glutamat. Glutamat wirkt hier auf dieselbe Weise wie Acetylcholin.Schema der Verschaltung von Neuronen im Rückenmark (Ausschnitt)

Material 3

Strychnin-Vergiftung

Strychnin ist ein Pflanzengift, das aus den Samen der Brechnuss (Strychnos nux-vomica) gewonnen wird. Es wurde früher verbreitet als Rattengift eingesetzt. Strychnin reduziert dosisabhängig die Wirkung hemmender Synapsen im Rückenmark. Bei einer Vergiftung mit einer geringen Menge Strychnin beobachtet man beim Menschen eine vermehrte Spannung und Steifheit der Muskulatur sowie Atemschwierigkeiten. Bei einer hohen Dosis leiden die Betroffenen unter einer krampfhaften Anspannung aller Muskeln des Körpers bei vollem Bewusstsein, insbesondere als Reaktion auf einen äußeren Reiz. Die Verkrampfung der Atemmuskulatur kann zum Tod führen.Material 4

Molekulare Wirkung von Strychnin

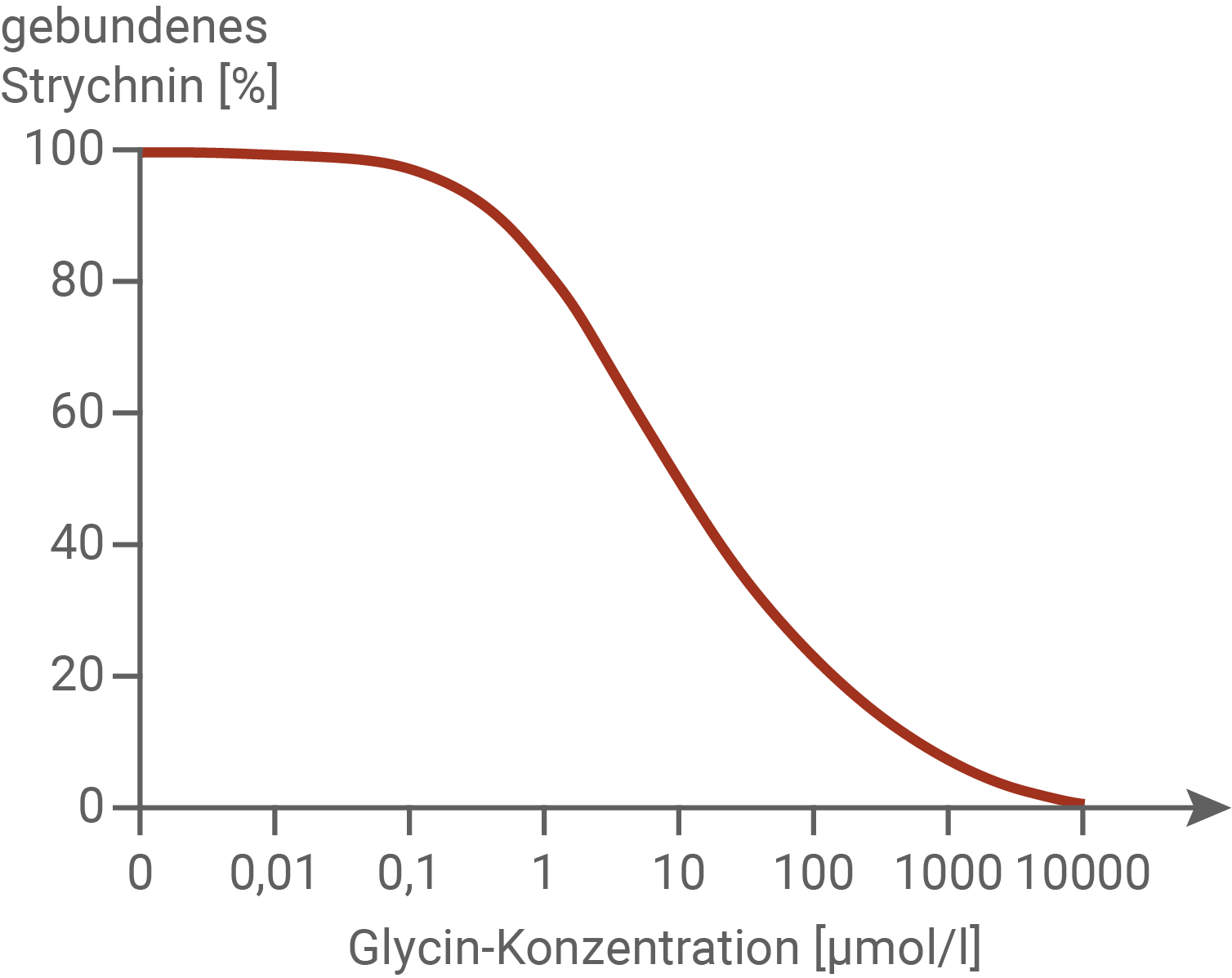

Zur Aufklärung der molekularen Wirkung von Strychnin im Nervensystem wurden synaptische Membranen von Neuronen aus dem Rückenmark von Mäusen isoliert. Eine bestimmte Menge dieser Membranen wurde in eine Lösung mit Strychnin in einer Konzentration von 0,004 µmol/l gegeben. Die Menge an Strychnin, die dabei an die postsynaptischen Membranen gebunden wurde, wurde als 100% definiert.Außerdem wurden synaptische Membranen in Lösungen gegeben, die außer 0,004 µmol/l Strychnin zusätzlich unterschiedliche Glycin-Konzentrationen enthielten. Es wurde jeweils bestimmt, wieviel Strychnin an die postsynaptischen Membranen gebunden war.

Bindung von Strychnin an postsynaptische Membranen

Material 5

Erbliche Hyperekplexie

Die erbliche Hyperekplexie äußert sich bereits bei Neugeborenen in einer erhöhten Muskelspannung. Unerwartete äußere Reize lösen bei den betroffenen Personen eine krampfhafte Anspannung der gesamten Muskulatur aus, die auch zu Atemnot führen kann. Die Betroffenen stürzen deshalb in Stresssituationen leicht. Oft verletzen sie sich dabei, da ihnen Abstützbewegungen durch Verkrampfungen in Armen und Händen nur eingeschränkt möglich sind. Der Vererbungsmodus der erblichen Hyperekplexie ist in den meisten Fällen autosomal dominant. Am häufigsten wurden als Ursache Basenpaarsubstitutionen im Gen GLAR1 gefunden, das dieMaterial 6

Einfluss der Mutationen auf die Funktion der Glycin-Rezeptoren

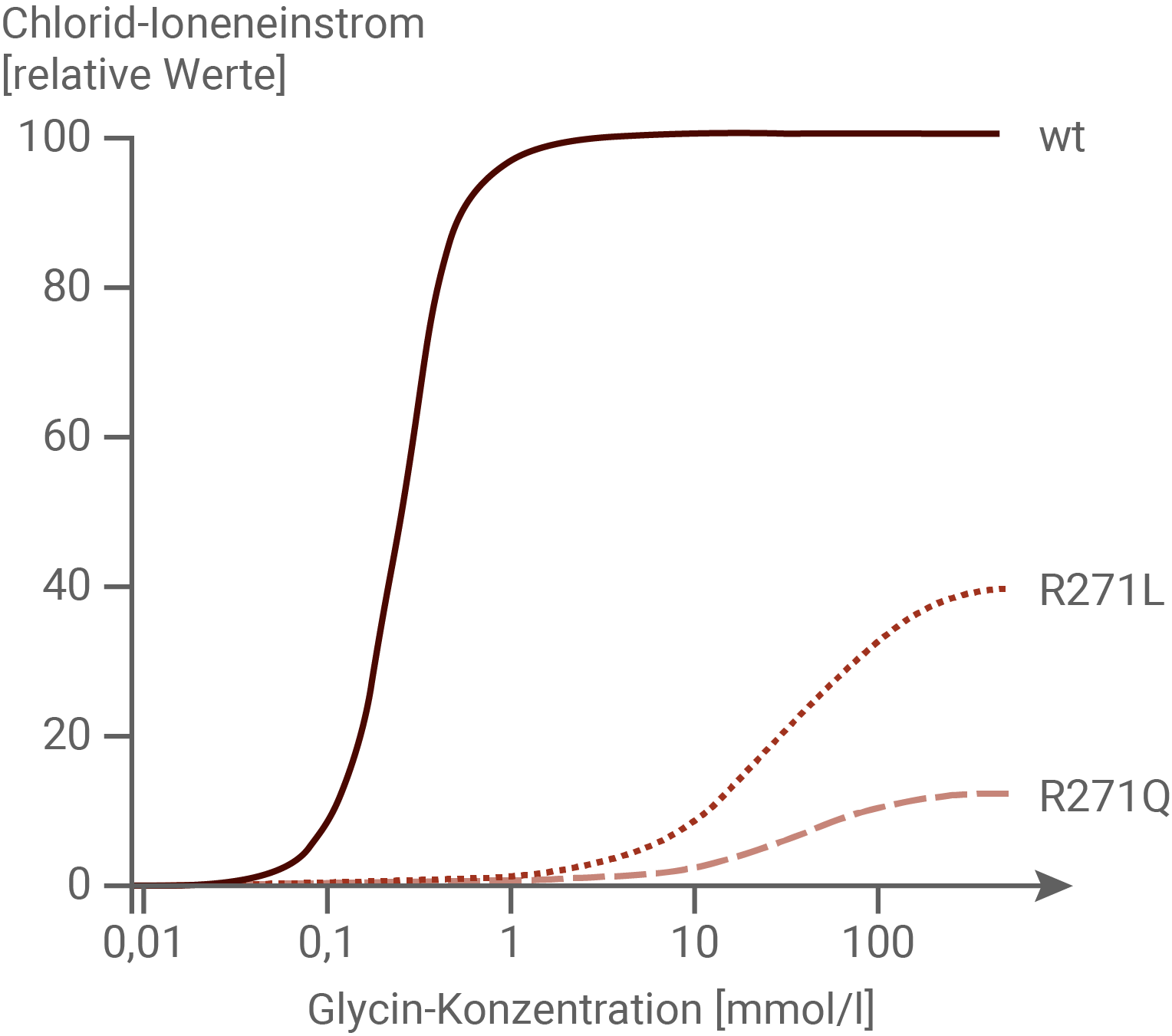

Zur Untersuchung des Einflusses der Mutationen wurden Eizellen von Krallenfröschen gentechnisch verändert: Der Wildtyp (wt) bildete normaleDie veränderten

Die Zellen wurden in Lösungen mit unterschiedlichen Glycin-Konzentrationen gegeben, und die Stärke des ausgelösten Chlorid-Ioneneinstroms wurde gemessen.

Chlorid-Ioneneinstrom durch Glycin-Rezeptoren mit unterschiedlichen Aminosäuren an Position 271

Material 7

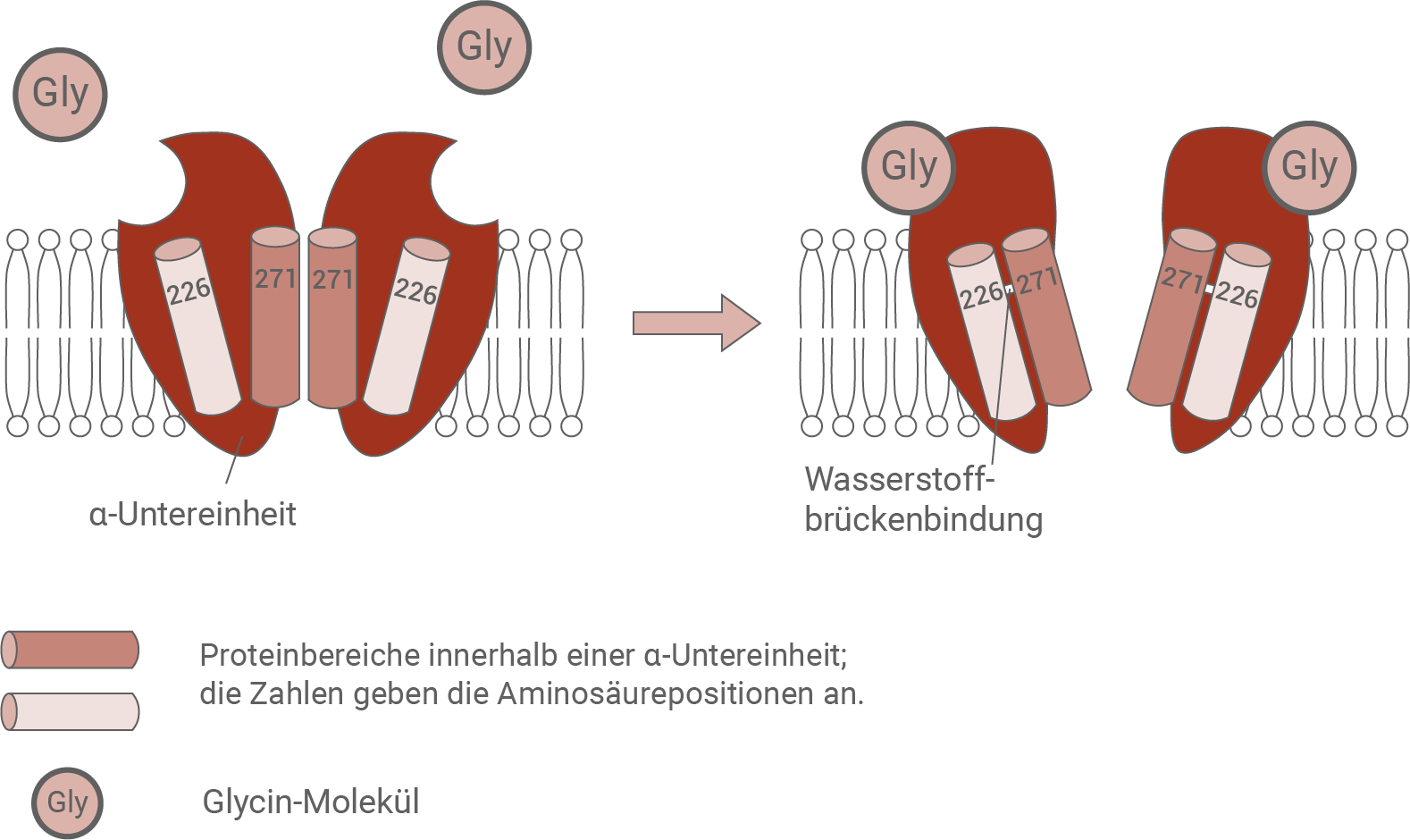

Modell der Funktionsweise der  -Untereinheit des normalen Glycin-Rezeptors

-Untereinheit des normalen Glycin-Rezeptors

Material 8

Wirkung von Propofol

Propofol wird als Narkosemittel eingesetzt. Bei der Anwendung muss die Dosierung gut kontrolliert werden, da es bei einer Überdosierung zum Atemstillstand kommen kann. Propofol muss intravenös gespritzt werden. Es wird schnell in der Leber abgebaut.Forscherteams untersuchten, ob sich Propofol als Medikament zur Behandlung der Hyperekplexie eignen könnte. Experimente ergaben, dass Propofol an Zellen mit veränderten Glycin-Rezeptoren von Hyperekplexie-Patienten den Chlorid-Ioneneinstrom verstärkt.

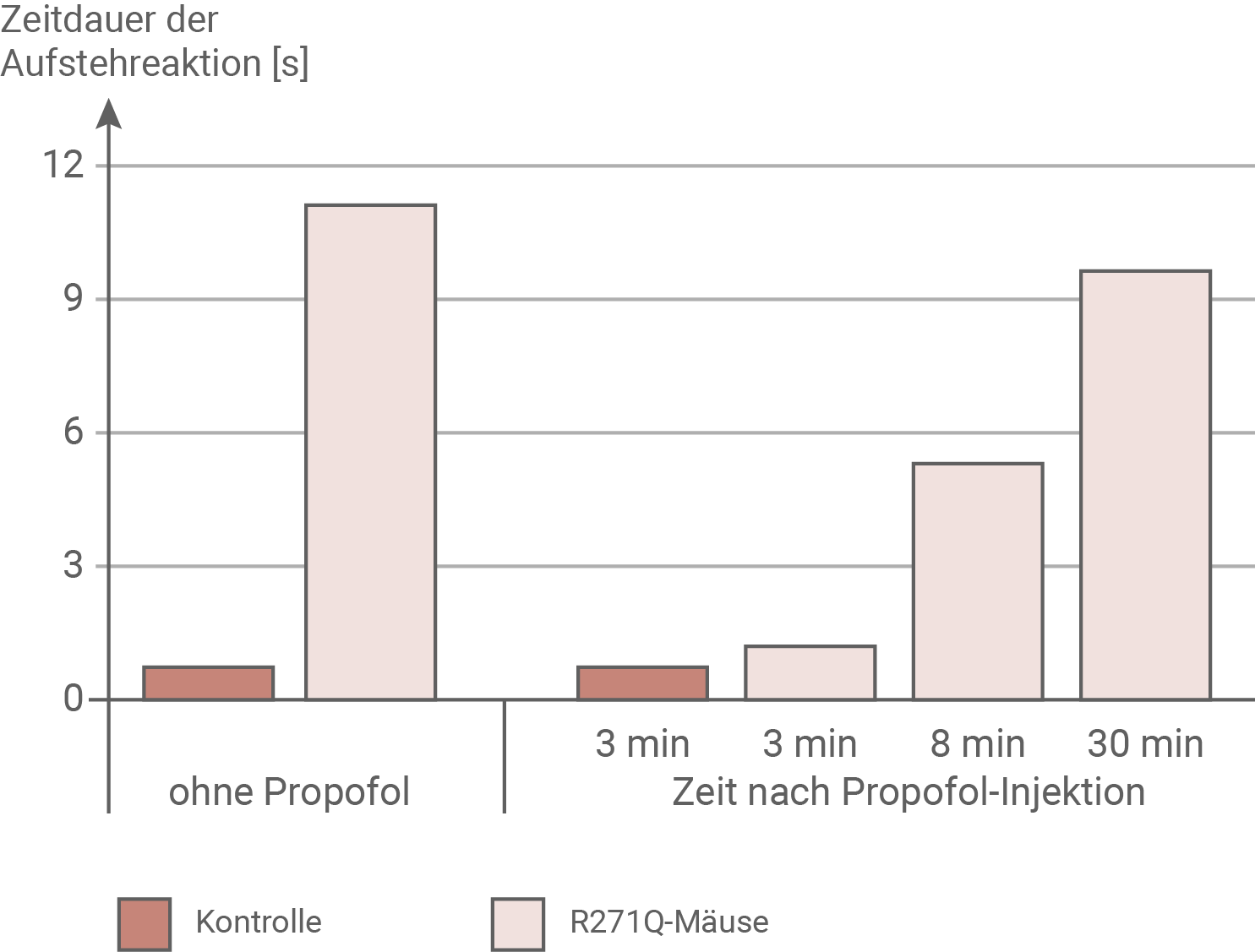

Zur Prüfung der Wirkung von Propofol als Medikament wurden gentechnisch veränderte Mäuse verwendet, die im Gen für die

Zur Messung der Stärke der Symptome wurden diese Mäuse auf den Rücken gelegt und die Zeit gemessen, die sie benötigten, um sich aus der Rückenlage wieder auf die Füße zu drehen („Aufstehreaktion“).

Die benötigte Zeit für die Aufstehreaktion wurde bei den R271Q-Mäusen ohne Propofol sowie zu bestimmten Zeitpunkten nach der Injektion von Propofol gemessen. Die verwendete Propofol-Dosis war deutlich geringer als die zur Auslösung einer Narkose nötige Menge. Als Kontrolle dienten Mäuse mit normalen Glycin-Rezeptoren (wt, siehe Material 6).

Aufstehreaktion von Mäusen ohne und mit Einwirkung von Propofol

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?

1

Erregungsübertragung einer Acetylcholin führenden Synapse:

Eine Acetylcholin führende erregende Synapse ist für die Weiterleitung von Reizen, beispielsweise zwischen zwei Nervenzellen, zuständig. Am Ende eines Axons befindet sich die Synapse, die über die präsynaptische Membran mit dem synaptischen Spalt in Kontakt steht. Als synaptischen Spalt bezeichnet man eine etwa 20–30 nm breite Lücke zwischen zwei Synapsen. Erreicht ein Aktionspotenzial die Präsynapse, so öffnen sich in deren Membran spannungsabhängige Calcium-Ionenkanäle, und es kommt zu einem Einstrom positiv geladener Calciumionen. Die dadurch hervorgerufene erhöhte Calcium-Ionenkonzentration in der Synapse bewirkt die Wanderung der mit dem Transmittermolekül Acetylcholin gefüllten synaptischen Bläschen. Diese bewegen sich in Richtung der präsynaptischen Membran, wo sie schließlich mit ihr verschmelzen. Durch Exocytose wird der Transmitterstoff in den synaptischen Spalt entlassen, und gelangt durch Diffusion bis zur postsynaptischen Membran. In der postsynaptischen Membran befinden sich ligandengesteuerte Natrium-Ionenkanäle. Acetylcholin ist in der Lage, an diese zu binden, wodurch die Öffnung der Natrium-Ionenkanäle induziert wird. Positiv geladene Natriumionen strömen in die Zelle ein, und lösen so eine Depolarisation der postsynaptischen Membran aus. Es entsteht ein EPSP (exzitatorisches postsynaptisches Potenzial). Das Transmittermolekül löst sich von den Rezeptoren in der postsynaptischen Membran, wodurch die Natrium-Ionenkanäle schließen und der Natrium-Ioneneinstrom unterbunden wird. Das Enzym Acetylcholinesterase ist in der Lage, Acetylcholin in seine Grundbestandteile zu spalten. Über Endocytose werden diese nun wieder in die Präsynapse aufgenommen, zu Acetylcholin zusammen gesetzt, und in den synaptischen Bläschen gespeichert. Calcium-Ionenpumpen transportieren die anfangs eingeströmten Calciumionen unter ATP-Verbrauch wieder aus der Präsynapse hinaus.

Unterschiede der Vorgänge einer Acetylcholin- und einer Glycin führenden Synapse:

| Unterschiede | Acetylcholin | Glycin |

|---|---|---|

| Ioneneinstrom an der Postsynapse | Natrium-Ionen | Chlorid-Ionen |

| Vorgänge an der Postsynapse | Depolarisation (Entstehung eines EPSP) | Hyperpolarisation (Entstehung eines IPSP) |

| Wirkung | erregend | hemmend |

| Vorgänge im synaptischen Spalt | Spaltung des Transmitters durch Acetylcholinesterase | Keine Spaltung |

| Rücktransport des Transmitters | Endocytose | Glycin-Transporter |

2

Definition zeitliche und räumliche Summation:

- Unter dem Begriff zeitliche Summation versteht man die Verrechnung aller EPSP oder IPSP, die innerhalb eines bestimmten Zeitraums ausgehend von einer einzelnen Synapse in der Nervenzelle ankommen.

- Unter dem Begriff räumliche Summation versteht man die Verrechnung aller EPSP oder IPSP, die zeitgleich, ausgehend von verschiedenen Synapsen, in der Nervenzelle ankommen.

3

Symptome bei einer Strychnin-Vergiftung:

Das Gift Strychnin reduziert die Wirkung hemmender Synapsen im Rückenmark. Das hat zur Folge, dass die räumliche Summation der Erregungen an Neuronen des Rückenmarks entfällt, sprich die Neurone nicht mehr durch Glycin inhibiert, und die Erregungsweiterleitung dadurch nicht mehr reguliert werden kann. Die Muskelkontraktion fällt entsprechend stärker aus. Bei einer geringen Menge des Giftes ist die Wirkung der hemmenden Neuronen eingeschränkt, aber nicht komplett außer Kraft gesetzt. Dies führt zu einer vermehrten Spannung und Steifheit der Muskulatur und Atemschwierigkeiten. Bei einer höheren Giftkonzentration ist die Wirkung inhibierender Neuronen noch stärker herabgesetzt. Außerdem wirkt das Gift auf die Neuronen verschiedener Muskelgruppen. Die Folge sind die beschriebenen Symptome wie krampfhafte Anspannung aller Muskelgruppen.

4

Abbildung in Material 4:

In der Abbildung ist die Bindung von Strychnin an postsynaptische Membranen in Prozent gegen die Glycin-Konzentration in µmol/l grafisch aufgetragen. Im vorausgehenden Versuch wurden synaptische Membranen von Mäuseneuronen einer Lösung mit 0,004 µmol Strychnin pro Liter ausgesetzt, und die an postsynaptische Membranen gebundene Strychnin-Menge als 100 % festgelegt. Außerdem wurden synaptische Membranen in eine Lösung gegeben, die neben 0,004 µmol Strychnin pro Liter, unterschiedliche Glycin-Konzentrationen enthielt. Aus diesen Daten wurde die Abbildung erstellt. Es ist zu erkennen, dass bis zu einer Konzentration von etwa 0,1 µmol Glycin pro Liter, 100 % des zugegebenen Strychnin an postsynaptische Membranen gebunden vorliegt. Ab dieser Konzentration fällt der Prozentsatz des gebundenen Glycins jedoch rasch ab. Bei einer Konzentration von 10 µmol Glycin pro Liter ist nur noch etwa 50 % des Gifts gebunden. Bei einer Glycin-Konzentration von 1000 µmol/l nur noch 10 %, und bei einer Konzentration von 10000 µmol/l ist gar kein Strychnin mehr gebunden.

Bindung von Strychnin an postsynaptische Membranen:

Die Untersuchungsergebnisse aus Material 4 legen nahe, dass Strychnin mit Glycin um die Glycin Bindestellen am Glycin-Rezeptor in der postsynaptischen Membran konkurriert. Damit ist Strychnin ein kompetitiver Antagonist, da es nicht nur mit Glycin um die Bindestelle konkurriert, sondern auch eine gegenteilige Wirkung auslöst, nämlich die Reduktion des Chlorid-Ioneneinstroms und die damit verbundene herabgesetzte Wirkung der hemmenden Neurone. Bei einer geringen Glycin-Konzentration ist eine Bindung der Glycin-Rezeptoren mit Strychnin wahrscheinlicher als eine Bindung mit Glycin, auch wenn relativ gesehen mehr Glycin in der Lösung vorhanden ist, als Strychnin. Ab einer Konzentration von 1 µmol Glycin pro Liter kann dieser Effekt jedoch durch die Anzahl an Glycin-Molekülen ausgeglichen werden, und es liegt immer weniger Strychnin membrangebunden vor.

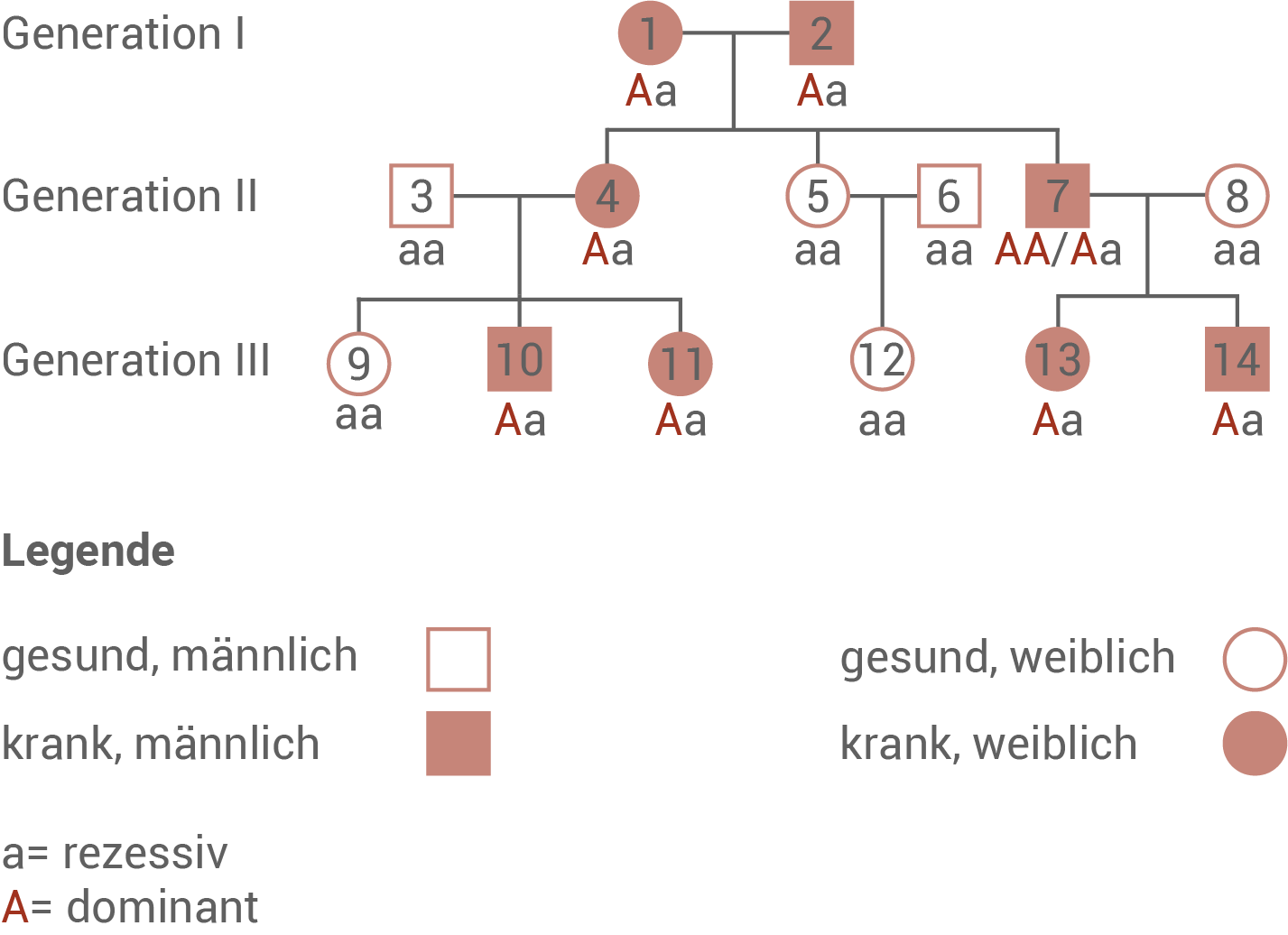

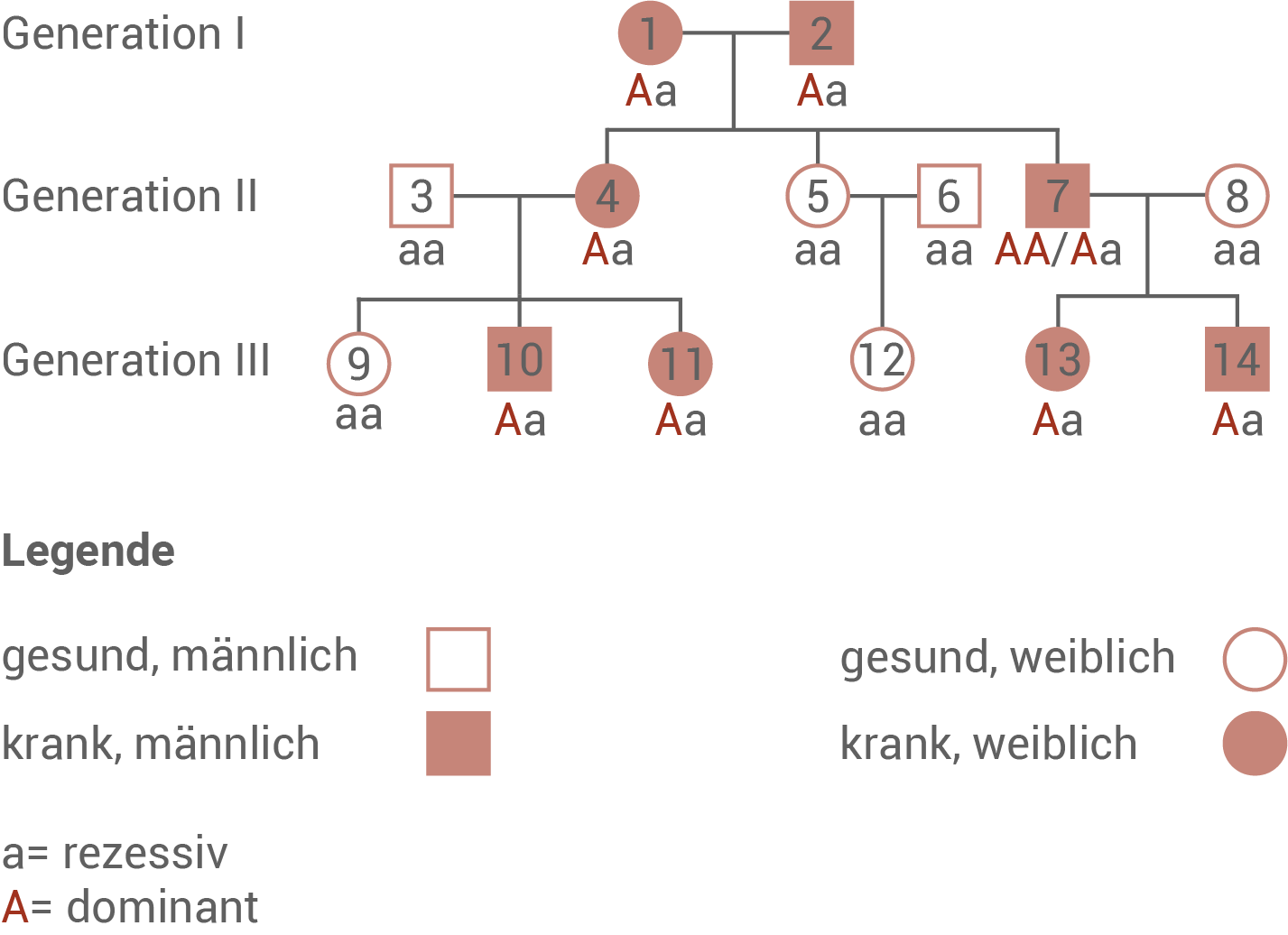

5

Ausschnitt aus einem Familienstammbaum:

Hinweis: Um die volle Punktzahl zu erreichen, können auch andere Ausschnitte aus einem Familienstammbaum verwendet werden.

Begründung:

Bei einer autosomal dominant vererbten Krankheit wie der erblichen Hyperekplexie ist das dominante Allel (A) das von der Mutation, die zur Ausprägung der Krankheit führt, betroffene Allel. Das bedeutet, dass Personen mit dem Genotyp Aa sowie Personen mit dem Genotyp AA von der Krankheit betroffen sind. Nur Personen mit dem Genotyp aa (zweifach rezessiv) sind nicht erkrankt. Dabei können zwei erkrankte Elternteile gesunde Kinder haben, sofern beide Elternteile den Genotyp Aa besitzen (z. B. Eltern 1 und 2 mit Kind 5). Kinder heterozygot betroffener Eltern können auch den Genotyp Aa besitzen, wenn sie von einem Elternteil das rezessive, und vom anderen Elternteil das dominante Allel geerbt haben (z. B. Person 4). Es ist ebenfalls möglich, dass heterozygote Eltern Kinder mit dem Genotyp AA bekommen. In diesem Fall wurde von jedem Elternteil das dominante Allel vererbt. Ist nur ein Elternteil heterozygot betroffen, dann können die Kinder entweder den Genotyp aa oder Aa aufweisen (z. B. Personen 3 und 4 mit Kindern 9, 10 und 11).

Hinweis: Um die volle Punktzahl zu erreichen, können auch andere Ausschnitte aus einem Familienstammbaum verwendet werden.

Begründung:

Bei einer autosomal dominant vererbten Krankheit wie der erblichen Hyperekplexie ist das dominante Allel (A) das von der Mutation, die zur Ausprägung der Krankheit führt, betroffene Allel. Das bedeutet, dass Personen mit dem Genotyp Aa sowie Personen mit dem Genotyp AA von der Krankheit betroffen sind. Nur Personen mit dem Genotyp aa (zweifach rezessiv) sind nicht erkrankt. Dabei können zwei erkrankte Elternteile gesunde Kinder haben, sofern beide Elternteile den Genotyp Aa besitzen (z. B. Eltern 1 und 2 mit Kind 5). Kinder heterozygot betroffener Eltern können auch den Genotyp Aa besitzen, wenn sie von einem Elternteil das rezessive, und vom anderen Elternteil das dominante Allel geerbt haben (z. B. Person 4). Es ist ebenfalls möglich, dass heterozygote Eltern Kinder mit dem Genotyp AA bekommen. In diesem Fall wurde von jedem Elternteil das dominante Allel vererbt. Ist nur ein Elternteil heterozygot betroffen, dann können die Kinder entweder den Genotyp aa oder Aa aufweisen (z. B. Personen 3 und 4 mit Kindern 9, 10 und 11).

Hinweis: Um die volle Punktzahl zu erreichen, können auch andere Ausschnitte aus einem Familienstammbaum verwendet werden.

Hinweis: Um die volle Punktzahl zu erreichen, können auch andere Ausschnitte aus einem Familienstammbaum verwendet werden.

6

Ablauf der Translation:

Bei der Translation wird eine reife mRNA Nukleotidsequenz an den Ribosomen in eine Aminosäuresequenz übersetzt. Dabei wird eine Polypeptidkette bzw. ein Protein synthetisiert. Die reife mRNA-Sequenz wird durch die Kernporen ins Cytoplasma transportiert. Dort lagert sich zunächst die kleine ribosomale Untereinheit an die mRNA an. Sie wandert in 3' \(\rightarrow\) 5'-Richtung die mRNA entlang, bis sie auf eine tRNA trifft, die eine Bindung an das Startcodon eingeht. Nun lagert sich die große ribosomale Untereinheit an die mRNA an. An jedes aus einem Basentriplett bestehendes Codon der mRNA kann eine tRNA mit entsprechendem Anticodon binden. Je nachdem, welches Triplett vorliegt, lagert sich eine tRNA, die mit einer spezifischen Aminosäure beladen ist, an die mRNA an. Zu Beginn des Prozesses befindet sich die tRNA, welche komplementär zum Startcodon ist, in der P-Stelle. Die nächste tRNA kann sich an die A-Bindungsstelle anlagern. Dabei wird die wachsende Polypeptidkette immer auf die tRNA in der A-Bindungsstelle übertragen. Die nun unbeladene tRNA wird in die E-Stelle verschoben, und verlässt das Ribosom im nächsten Schritt. Die einzelnen Aminosäuren werden so nach und nach durch Peptidbindungen zu einem Polypeptid verknüpft. Der Prozess endet, sobald das Ribosom auf ein Stopcodon trifft. Das Ribosom löst sich von der mRNA und zerfällt in seine Untereinheiten. Die freigesetzte Polypeptidkette faltet sich nun in ihre endgültige Konformation.

7

Auswirkung der Substitution eines Basenpaares im GLAR1-Gen:

Wildtyp Allel

Codogener DNA-Strang: 3' NNN GCC NNN 5'

Entstehende mRNA: 5' NNN CGG NNN 3'

Aminosäuresequenz: XXX Arg XXX

Mutiertes Allel

Codogener DNA-Strang: 3' NNN GAC NNN 5'

Entstehende mRNA: 5' NNN CUG NNN 3'

Aminosäuresequenz: XXX Leu XXX

Hinweis: Dargestellt ist jeweils ein Ausschnitt des GLAR1-Gens. N steht dabei stellvertretend für eine Base in der DNA- oder mRNA-Sequenz, XXX für eine codierte Aminosäure. Die dritte Base des Tripletts ist variabel. Es können auch andere Basentripletts als Matrize verwendet werden, um die volle Punktzahl zu erreichen.

Im Wildtyp Allel des GLAR1-Gens tritt die Mutation, die zur erblichen Hyperekplexie führt, nicht auf. Bei der Proteinbiosynthese wird so die Aminosäure Arginin in die Aminosäurekette eingebaut. Der häufigste Grund für den Ausbruch der Krankheit ist eine Basensubstitution im GLAR1-Gen, die dazu führt, dass Leucin in die Polypeptidkette eingebaut wird. Dabei reicht die Substitution der zweiten Base des Tripletts von Cytosin durch Adenin aus, um diese Veränderung zu bewirken.

8

In Material 6 dargestellte Versuchsergebnisse:

In dem Versuch wurden Krallenfrösche gentechnisch verändert, sodass sie  -Untereinheiten der Glycin-Rezeptoren exprimierten, die jeweils an Position 271 eine veränderte Aminosäuresequenz aufweisen. Diese zwei transgenen Krallenfrosch-Typen wurden mit R271Q bzw. R271L bezeichnet. Von den veränderten Krallenfröschen, sowie einem Wildtyp Krallenfrosch mit unveränderten

-Untereinheiten der Glycin-Rezeptoren exprimierten, die jeweils an Position 271 eine veränderte Aminosäuresequenz aufweisen. Diese zwei transgenen Krallenfrosch-Typen wurden mit R271Q bzw. R271L bezeichnet. Von den veränderten Krallenfröschen, sowie einem Wildtyp Krallenfrosch mit unveränderten  -Untereinheiten wurden Zellen entnommen und in Lösungen mit unterschiedlicher Glycin-Konzentration gegeben. Es wurde die Stärke des ausgelösten Chlorid-Ioneneinstroms gemessen. Aus diesen Daten wurde ein Graph erstellt, an dem der relative Chlorid-Ioneneinstrom bei unterschiedlichen Glycin-Konzentrationen in mmol/l zu erkennen ist. Beim Wildtyp steigt der Chlorid-Ioneneinstrom ab einer Glycin-Konzentration von 0,1 mmol/l sehr schnell an. Bei einer Glycin-Konzentration von 1 mmol/l ist ein relativer Chlorid-Ioneneinstrom von 100 zu erkennen, ab dieser Konzentration können nicht mehr Chlorid-Ionen einströmen, auch wenn die Glycin-Konzentration erhöht wird. Sowohl bei Krallenfröschen des Typs R271L als auch R271Q strömen bei dieser Konzentration keine Chlorid-Ionen ein. Selbst bei einer Erhöhung der Glycin-Konzentration auf 100 bleibt der relative Chlorid-Ioneneinstrom beim Typ R271L bei unter 40, und beim Typ R271Q bei etwa 10. Wird die Glycin-Konzentration weiter erhöht, so steigt der relative Chlorid-Ioneneinstrom nur langsam.

Bei einem normalen Glycin-Rezeptor liegen die

-Untereinheiten wurden Zellen entnommen und in Lösungen mit unterschiedlicher Glycin-Konzentration gegeben. Es wurde die Stärke des ausgelösten Chlorid-Ioneneinstroms gemessen. Aus diesen Daten wurde ein Graph erstellt, an dem der relative Chlorid-Ioneneinstrom bei unterschiedlichen Glycin-Konzentrationen in mmol/l zu erkennen ist. Beim Wildtyp steigt der Chlorid-Ioneneinstrom ab einer Glycin-Konzentration von 0,1 mmol/l sehr schnell an. Bei einer Glycin-Konzentration von 1 mmol/l ist ein relativer Chlorid-Ioneneinstrom von 100 zu erkennen, ab dieser Konzentration können nicht mehr Chlorid-Ionen einströmen, auch wenn die Glycin-Konzentration erhöht wird. Sowohl bei Krallenfröschen des Typs R271L als auch R271Q strömen bei dieser Konzentration keine Chlorid-Ionen ein. Selbst bei einer Erhöhung der Glycin-Konzentration auf 100 bleibt der relative Chlorid-Ioneneinstrom beim Typ R271L bei unter 40, und beim Typ R271Q bei etwa 10. Wird die Glycin-Konzentration weiter erhöht, so steigt der relative Chlorid-Ioneneinstrom nur langsam.

Bei einem normalen Glycin-Rezeptor liegen die  -Untereinheiten 226 und 271 in Abwesenheit von Glycin in ungekoppeltem Zustand vor, und der Kanal ist geschlossen. Bindet Glycin an den Rezeptor, so verändert sich die Konformation des Rezeptors, da sich zwischen den beiden

-Untereinheiten 226 und 271 in Abwesenheit von Glycin in ungekoppeltem Zustand vor, und der Kanal ist geschlossen. Bindet Glycin an den Rezeptor, so verändert sich die Konformation des Rezeptors, da sich zwischen den beiden  -Untereinheiten eine Wasserstoffbrückenbindung ausbildet. Der Kanal öffnet sich. Vermutlich sorgt eine Basensubstitution in der

-Untereinheiten eine Wasserstoffbrückenbindung ausbildet. Der Kanal öffnet sich. Vermutlich sorgt eine Basensubstitution in der  -Untereinheit des Glycin-Rezeptors für eine erschwerte Ausbildung der Wasserstoffbrückenbindung zwischen den Untereinheiten 226 und 271. Dies bewirkt, dass der Kanal auch bei hohen Glycin-Konzentrationen nur schlecht öffnen kann. Eventuell ist auch die Affinität von Glycin zu seiner Bindestelle am Rezeptor durch die Mutation herabgesetzt. Bei dem Krallenfrosch-Typ R271L scheint sich die Mutation weniger stark auf die Funktion des Rezeptors ausgewirkt zu haben als bei dem Typ R271Q, da bei letzterem weniger Chlorid-Ionen einströmen können. Insgesamt konnte durch den Versuch gezeigt werden, dass eine Basensubstitution in der

-Untereinheit des Glycin-Rezeptors für eine erschwerte Ausbildung der Wasserstoffbrückenbindung zwischen den Untereinheiten 226 und 271. Dies bewirkt, dass der Kanal auch bei hohen Glycin-Konzentrationen nur schlecht öffnen kann. Eventuell ist auch die Affinität von Glycin zu seiner Bindestelle am Rezeptor durch die Mutation herabgesetzt. Bei dem Krallenfrosch-Typ R271L scheint sich die Mutation weniger stark auf die Funktion des Rezeptors ausgewirkt zu haben als bei dem Typ R271Q, da bei letzterem weniger Chlorid-Ionen einströmen können. Insgesamt konnte durch den Versuch gezeigt werden, dass eine Basensubstitution in der  -Untereinheit des Glycin-Rezeptors deren Fähigkeit, Chlorid-Ionen ins Zellinnere zu schleusen, außer Kraft setzt.

-Untereinheit des Glycin-Rezeptors deren Fähigkeit, Chlorid-Ionen ins Zellinnere zu schleusen, außer Kraft setzt.

9

Deutung der in Material 8 dargestellten Versuchsergebnisse:

In diesem Versuch wurden Mäuse, die ebenfalls die Mutation R271Q im Gen für die  -Untereinheiten des Glycin-Rezeptors trugen, sowie Kontroll-Mäusen ohne Mutation benutzt. Für beide Maus-Typen wurde das Experiment mit Propofol und ohne Propofol durchgeführt. Gemessen wurde dabei die Zeit, die die jeweiligen Mäuse benötigten, um aus der Rückenlage aufzustehen („Aufstehreaktion“). Kontroll-Mäuse, die kein Propofol erhalten hatten, konnten in unter einer Sekunde aufstehen. Auch unter Einwirkung von Propofol änderte sich diese Zeit nicht. Die Mäuse mit Mutation brauchten ohne Propofol etwa 11 Sekunden, um aus der Rückenlage aufzustehen. Wurde diesen Mäusen Propofol verabreicht, so schafften sie es bis drei Minuten nach der Verabreichung innerhalb von etwa 1,5 Sekunden aufzustehen. Acht Minuten nach der Propofol-Injektion lag die durchschnittliche Zeit der Aufsteh-Reaktion schon bei etwa 5 Sekunden. 30 Minuten nach der Injektion war der Effekt des Propofols kaum noch nachweisbar, die Mäuse brauchten mit durchschnittlichen 10 Sekunden fast so lange wie die Mäuse, die kein Propofol erhalten hatten. Es konnte so gezeigt werden, dass der Wirkungszeitraum des Wirkstoffes Propofol sehr kurz ist, und ein Effekt nur wenige Minuten nach der Injektion zu beobachten ist. In diesem Zeitraum ist der Wirkstoff jedoch sehr effizient, sodass der durch die Mutation entstehende Nachteil ausgeglichen werden kann.

Eignung von Propofol als Medikament bei erblicher Hyperekplexie:

Der Wirkstoff Propofol ist sehr effektiv, allerdings nur über einen kurzen Zeitraum hinweg. Daher eignet er sich als Medikament bei erblicher Hyperekplexie nur in akuten Fällen von starken Verkrampfungen. Für eine langfristige Anwendung ist Propofol allerdings nicht geeignet.

-Untereinheiten des Glycin-Rezeptors trugen, sowie Kontroll-Mäusen ohne Mutation benutzt. Für beide Maus-Typen wurde das Experiment mit Propofol und ohne Propofol durchgeführt. Gemessen wurde dabei die Zeit, die die jeweiligen Mäuse benötigten, um aus der Rückenlage aufzustehen („Aufstehreaktion“). Kontroll-Mäuse, die kein Propofol erhalten hatten, konnten in unter einer Sekunde aufstehen. Auch unter Einwirkung von Propofol änderte sich diese Zeit nicht. Die Mäuse mit Mutation brauchten ohne Propofol etwa 11 Sekunden, um aus der Rückenlage aufzustehen. Wurde diesen Mäusen Propofol verabreicht, so schafften sie es bis drei Minuten nach der Verabreichung innerhalb von etwa 1,5 Sekunden aufzustehen. Acht Minuten nach der Propofol-Injektion lag die durchschnittliche Zeit der Aufsteh-Reaktion schon bei etwa 5 Sekunden. 30 Minuten nach der Injektion war der Effekt des Propofols kaum noch nachweisbar, die Mäuse brauchten mit durchschnittlichen 10 Sekunden fast so lange wie die Mäuse, die kein Propofol erhalten hatten. Es konnte so gezeigt werden, dass der Wirkungszeitraum des Wirkstoffes Propofol sehr kurz ist, und ein Effekt nur wenige Minuten nach der Injektion zu beobachten ist. In diesem Zeitraum ist der Wirkstoff jedoch sehr effizient, sodass der durch die Mutation entstehende Nachteil ausgeglichen werden kann.

Eignung von Propofol als Medikament bei erblicher Hyperekplexie:

Der Wirkstoff Propofol ist sehr effektiv, allerdings nur über einen kurzen Zeitraum hinweg. Daher eignet er sich als Medikament bei erblicher Hyperekplexie nur in akuten Fällen von starken Verkrampfungen. Für eine langfristige Anwendung ist Propofol allerdings nicht geeignet.