Schreiben

Wahlthema 1

Thema: Tobias Elsäßer: Play Aufgabenstellung:- Analysiere den Textauszug aus dem Roman Play von Tobias Elsäßer.

- Schreibe eine Einleitung, in der du Textsorte, Titel, Autor und Erscheinungsjahr benennst sowie das Thema formulierst und den Inhalt zusammenfasst.

- Stelle dar, wie Jonas und seine Mutter sich in der Abschiedssituation verhalten, und erläutere, wie Jonas die Persönlichkeit seiner Mutter wahrnimmt.

- Untersuche, durch welche erzählerischen Mittel das Geschehen dem Leser nahegebracht wird und wie durch sprachliche Mittel in Jonas’ Worten und Gedanken zum Ausdruck kommt, dass der Abschied ihn emotional sehr berührt (mögliche Aspekte: Wortwahl, Satzbau, stilistische Mittel).

- Verfasse einen inneren Monolog aus der Sicht von Jonas’ Mutter am Abend nach der Verabschiedung von ihrem Sohn:

– Welche Gedanken hat sie, als sie noch einmal über den Abschied von ihrem Sohn nachdenkt?

– Was denkt sie darüber, wie Jonas sie in dieser Situation und früher als Mutter erlebt hat?

1

Eine Woche ist seit der Abi-Feier vergangen. Der Tag der Abreise ist gekommen.

2

„Das brauche ich nicht“, sage ich zu meiner Mutter. Der Abschied fällt mir schwer. Mein Magen

3

krampft. Ich darf nicht weinen. In meinen Händen halte ich einen geöffneten Briefumschlag mit

4

zerknitterten Geldscheinen. Drei-, vierhundert Euro. Vielleicht auch mehr.

5

„Wirklich“, füge ich mit Nachdruck hinzu. Ich will ihr den Umschlag zurückgeben. Sie verschränkt

6

die Arme vor der Brust. Wenn ihr etwas gegen den Strich geht, kann sie bockig sein wie ein Kind.

7

„Bitte“, sagt sie leise. In ihren Augen sammeln sich Tränen. Sie kämpft dagegen an. „Bitte nimm es.

8

Ich will dich unterstützen. Deine Schwester hab ich damals nach der Schule auch unterstützt. Es muss

9

gerecht zugehen. Du weißt, dass mir das am Herzen liegt.“

10

„Aber ich hab doch selbst gespart. Und du ...“ Sie hält mir einen Finger an die Lippen. Er riecht nach

11

Lösungsmittel Sie weiß, was ich sagen will, und sie will es nicht hören. Nicht heute, nicht an unserem

12

Abschiedstag.

13

Sie hat die ganze Nacht im Atelier verbracht, um an den Masken für ihr neues Stück zu arbeiten. Alles

14

muss perfekt sein. „Ich will das alleine hinkriegen“, sage ich ruhig, aber bestimmt. Anders funktioniert

15

es nicht. Dann schiebe ich den Umschlag in die Seitentasche ihres mit Kleberesten und Farbspritzern

16

besudelten Maler-Overalls. Ihrem Lieblingskleidungsstück. Sie lässt es geschehen.

17

„Den Dickkopf hast du von mir“, sagt sie mit halbem Lächeln und streicht mir durchs Haar. Meine

18

Mutter hat sich das Geld vom Mund abgespart. So sagt man das doch. Sich etwas vom Mund absparen.

19

Eine seltsame Redewendung, ein seltsames Bild. Vielleicht ist damit gemeint, dass es ohne Geld nichts

20

zu essen gibt, zumindest nichts, wofür man bezahlen muss. Gehungert haben wir nie. Wenn mal

21

wirklich nichts mehr im Haus war, hat uns meine Mutter zu Freunden geschickt oder zu Vernissagen

22

mitgenommen, wo es Häppchen und leckeren Orangensaft gab, von dem ich Durchfall bekam.

23

Sie ist stolz darauf, unabhängig zu sein. Und ich bewundere sie für ihre Stärke. Momentan steckt sie

24

in einer künstlerischen Krise. Sie raucht Kette und lässt das schmutzige Geschirr stehen. Ihr neues

25

Projekt ist erst zur Hälfte finanziert, und ich glaube, es macht ihr Angst, dass ich jetzt mit der Schule

26

fertig bin und sie die Wohnung für sich haben wird. Tag und Nacht. In solchen Phasen, wo sie Melan-

27

cholie und schlechte Nachrichten aufsaugt wie ein Schwamm, fällt es ihr schwer, alleine zu sein.

28

„Du musst dich nicht melden. Nur wenn was ist“, sagt meine Mutter, nachdem wir uns zum dritten

29

Mal umarmt haben. Mittlerweile stehen wir im Garten, werden beäugt von einer Metallskulptur, die

30

hauptsächlich aus einem lang gezogenen Kopf und riesigen Augen besteht, und Emil, dem ergrauten

31

Kater der Nachbarin, der sich mit beneidenswerter Gelassenheit dem sonnigen Nachmittag entgegen-

32

streckt.

33

„Ich schreib dir eine Karte“, sage ich und schultere meinen Rucksack. „Vielleicht auch zwei.“

34

„Übertreib es nicht mit deiner Fürsorge.“ Sie lacht und weint zugleich.

35

Meine Mutter ist der einzige Mensch, den ich kenne, der kein Smartphone besitzt. Sie hat nur ein

36

uraltes Handy, von dem der Lack abblättert. Und das schaltet sie aus, wenn sie im Atelier steht, was

37

sie in produktiven Zeiten bis in die tiefste Nacht tut. Sie ist ehrgeizig. Momentan auch sehr dünn,

38

fast zerbrechlich. Sie isst kaum, wenn sie nicht weiterkommt. Sie redet weniger. Alles passiert innen.

39

Obwohl ich versucht hab, mich auf das Nötigste zu beschränken, drückt das Gewicht des Rucksacks

40

gegen meine Hüften. Er riecht noch immer nach feuchtem Keller, Vergangenheit und Abenteuer, sieht

41

ramponiert und fleckig aus. Meine Mutter war mit ihm während des Studiums unterwegs. Sie hat

42

viel gesehen, viel erlebt und erzählt davon gerne Geschichten. Abenteuer.

43

Dann sagt sie auch, dass sie mich nicht beneidet, in dieser Zeit erwachsen zu werden, und gibt mir

44

das Gefühl, etwas verpasst zu haben. Die guten alten Zeiten oder so. Unser Politiklehrer, Herr Mages,

45

hat auch immer davon gesprochen, von dem Früher und Besser. Wahrscheinlich ist das so ein Gene-

46

rationen-Ding, dass man ab einem gewissen Alter nicht mehr mitkommt mit dem, was gerade passiert,

47

und deshalb so überheblich daherredet, als müssten wir, die Neuen, um etwas trauern, was auf der

48

Timeline vor unserer Geburt liegt und damit verloren ist. Aber wie soll man um etwas trauern, das

49

man nicht gekannt hat? Und was würde das bringen? Nichts.

50

Das Gute an meiner Mutter ist, dass sie es trotz ihrer Tränen ernst meint, dass ich mich nicht melden

51

soll. Sie knüpft keine Bedingungen an ihre Liebe.

Aus: Tobias Elsäßer: Play. München: Carl Hanser Verlag 2020, S. 27–30 (Text gekürzt).

Wahlthema 2

Situation: Eine Sonderausgabe der Schülerzeitung, die auch von Lehrkräften und Eltern gelesen wird, befasst sich mit dem Thema „Sprache im Wandel“. Du bist gebeten worden, für diese Ausgabe einen informierenden Text über den Duden zu schreiben. Zu diesem Zweck wird dir eine Materialsammlung (M 1 – M 6) zur Verfügung gestellt. Aufgabenstellung:- Verfasse auf der Grundlage der Materialien M 1 – M 6 einen informierenden Text über den Duden.

- Schreibe nicht einfach aus den Materialien ab, sondern achte auf eine eigenständige Darstellung in einem zusammenhängenden Text.

- Formuliere für deinen Text eine passende, zum Lesen anregende Überschrift.

- Erkläre einleitend, was der „Urduden“ ist und wie er entstand.

- Stelle dar, wie der Duden sich weiterentwickelt hat und welche Informationen heute im gedruckten Duden beziehungsweise auf Duden online zu finden sind.

- Erläutere, wie die Dudenredaktion im Hinblick auf die Aufnahme sowie das Streichen von Wörtern verfährt.

- Erläutere, in welcher Weise die Dudenredaktion sich mit sprachlichen Entwicklungen auseinandersetzt, die durch gesellschaftlichen Wandel bedingt sind, und wie sie in diesem Zusammenhang mit Kritik umgeht.

- Beurteile anhand der Materialien und eigener Überlegungen, inwieweit der gedruckte Duden beziehungsweise Duden online auch in Zukunft von Bedeutung sein werden.

1

Rund 148 000 Wörter umfasst die 28. Auflage des Dudens, die im August 2020 veröffentlicht wurde.

2

Jetzt finden sich auch Begriffe wie „Achtsamkeitsübung“, „Datingplattform“, „Insektensterben“

3

und natürlich auch „Covid-19“ in dem fast 1 300 Seiten starken Buch. Ein richtiger Brocken im Ver-

4

gleich zum Urduden, der „nur“ 27 000 Wörter beinhaltete. Diesen zu veröffentlichen, war jedoch

5

schwierig genug.

6

Noch Mitte des 19. Jahrhunderts herrschte im Deutschen Kaiserreich völlige Rechtschreib-Anarchie.

7

Jeder noch so kleine Teilstaat hatte seine eigenen Regeln, in jeder Schule, jeder Behörde und jedem

8

Verlag waren andere Schreibweisen üblich.

9

Da sah sich Konrad Duden berufen: Der Gymnasialdirektor machte sich im Alleingang an die Einheits-

10

orthografie. Er nahm die preußische und bayerische Schulrechtschreibung als Grundlage und verfasste

11

die knapp 200 Seiten des Urdudens. Das „Vollständige Orthographische Wörterbuch der deutschen

12

Sprache“ erschien am 7. Juli 1880 in Leipzig. Weil es sich an der Praxis der Schreibenden orientierte,

13

entwickelte sich das Wörterbuch bald zum Bestseller. Schulen, Schriftsetzer, Drucker und Korrektoren

14

richteten sich nach ihm und Konrad Duden erreichte die Einheitsschreibung im gesamten deutschen

15

Sprachraum.

16

Auf der zweiten „Orthographischen Konferenz“ erklärten Staatsbeamte sowie Fachleute aus dem

17

Buchgewerbe im Jahr 1901 offiziell Dudens „Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Wörter-

18

verzeichnis“ für das gesamte Deutsche Reich als verbindlich. Auch Österreich-Ungarn und die Schweiz

19

richteten sich danach.

Aus: Wie ein Wust Wörter zum Bestseller wurde vom 21.07.2022, letzter Zugriff am 23.03.2023,

(Text gekürzt und geringfügig verändert). Material 2 a Stets mehr als ein Buch Andreas Schneider

1

Fast jeder kennt den Duden. Das in seinem Ursprung nun schon fast 140 Jahre alte Werk versteht sich

2

selbst als „DIE maßgebliche Instanz“ in Sachen Rechtschreibung, wie der herausgebende Verlag es

3

werbend selbst benennt. Und seit 2011 gibt es ihn auch kostenlos online zum Nachschlagen, als Duden-

4

Onlinewörterbuch mit 230 000 Einträgen.

5

Der erste Duden wurde von Konrad Duden entwickelt, der als Schulpraktiker zunächst einen verbind-

6

lichen Katalog von Rechtschreibregeln für sein Gymnasium entwickelt hatte, den er immer weiter

7

ausbaute. Vor allem hatte er ein Wörterverzeichnis begonnen, eine Art Hausorthographie.

8

Jede Dudenausgabe ist Spiegel ihrer Zeit und der Veränderung unseres Wortschatzes. Denn die korrekte

9

Schreibung erforderte mit jeder neuen Auflage eine neue Bestandsaufnahme des aktuell gesprochenen

10

und geschriebenen Deutschen. So kamen zuletzt mit jeder neuen Auflage etwa 3 000 bis 5 000 Wörter

11

neu in den Duden, immer orientiert an den Nachschlagebedürfnissen seiner Nutzer.

12

Wie geschieht das nun konkret? Wie zu Konrad Dudens Zeiten: durch Beobachtung der lebendigen

13

Sprache. Ist ein neues Wort erst einmal in aller Munde, ergibt sich ja auch irgendwann das Bedürfnis,

14

es zu schreiben – und zwar korrekt. Die Arbeitsgrundlage für Neuaufnahmen bildet das Duden-Korpus,

15

eine Dokumentation der deutschen Gegenwartssprache, früher eine Karteikartensammlung, heute eine

16

elektronische Textsammlung. Ausgewertet werden regionale und überregionale Zeitungstexte, Zeit-

17

schriften, Bücher verschiedener Stilrichtungen und Fachgebiete sowie natürlich auch die Belletristik,

18

ja selbst Reparatur- sowie Bastelanleitungen, aber selbstverständlich inzwischen auch die Texte in

19

den digitalen Medien. „Das Duden-Korpus ist sehr komplex zusammengesetzt und zeigt uns, wann

20

und wie oft Wörter benutzt werden oder welche neuen Wörter dazukommen“, erklärte die Leiterin

21

der Dudenredaktion in einem Interview. Seit Beginn dieses Jahrtausends kamen so neben vielen an-

22

deren Wörtern „Smartphone“ oder „Facebook“ auch neue Zusammensetzungen wie „Filterblase“

23

sowie neue Lehnwörter wie „Fake News“ oder „Brexit“ hinzu.

Aus: Stets mehr als ein Buch , letzter Zugriff am 23.03.2023, (Text gekürzt und geringfügig verändert). Material 2 b Beispiel für einen Artikel aus dem Duden Dudenreaktion

Aus: Dudenredaktion (Hrsg.): Duden. Die deutsche Rechtschreibung, Bd. 1. Berlin: Bibliographisches Institut 2020, 28. Auflage, S. 938. Material 3a Wie kommt ein Wort in den Duden? Dudenredaktion

1

Die Duden-Sprachberatung erhält täglich eine Vielzahl von Anfragen rund um die deutsche Sprache,

2

darunter auch viele Fragen zur Schreibweise und zur Bedeutung von neuen Wörtern oder – was auch

3

vorkommt – von Wörtern, die im Duden vermisst werden. Aber welche der vielen neuen Wörter

4

kommen nun in die nächste Auflage des Dudens?

5

Das Wort, über dessen Aufnahme die Redakteurin oder der Redakteur zu entscheiden hat, muss in

6

einer gewissen Häufigkeit auftreten, und zwar über einen längeren Zeitraum hinweg, am besten über

7

mehrere Jahre. Darüber hinaus sollte das infrage stehende Wort in verschiedenen Textsorten (Zeit-

8

schriftenartikeln, Romanen, Fachtexten etc.) vorkommen, sodass die Redaktion davon ausgehen kann,

9

dass es wirklich „in aller Munde“ ist und nicht etwa nur von Fachleuten gebraucht wird.

10

Natürlich finden mit jeder neuen Auflage nicht nur zahlreiche Wörter ihren Weg in den Duden, einige

11

(wenige) fallen nach vielen Jahren oder Jahrzehnten auch wieder heraus. Dabei handelt es sich in der

12

Regel um veraltete Wörter wie „beleibzüchtigen“ oder „Selbstwählferndienst“. Bevor solche Wörter

13

allerdings aus dem Wörterbuch gestrichen werden, bekommen sie im Laufe der Zeit zunächst einmal

14

die Markierung „veraltet“ oder „früher“, um zu zeigen, dass es die Sache, auf die verwiesen wird,

15

so nicht mehr gibt bzw. für eine Sache inzwischen andere Wörter genutzt werden.

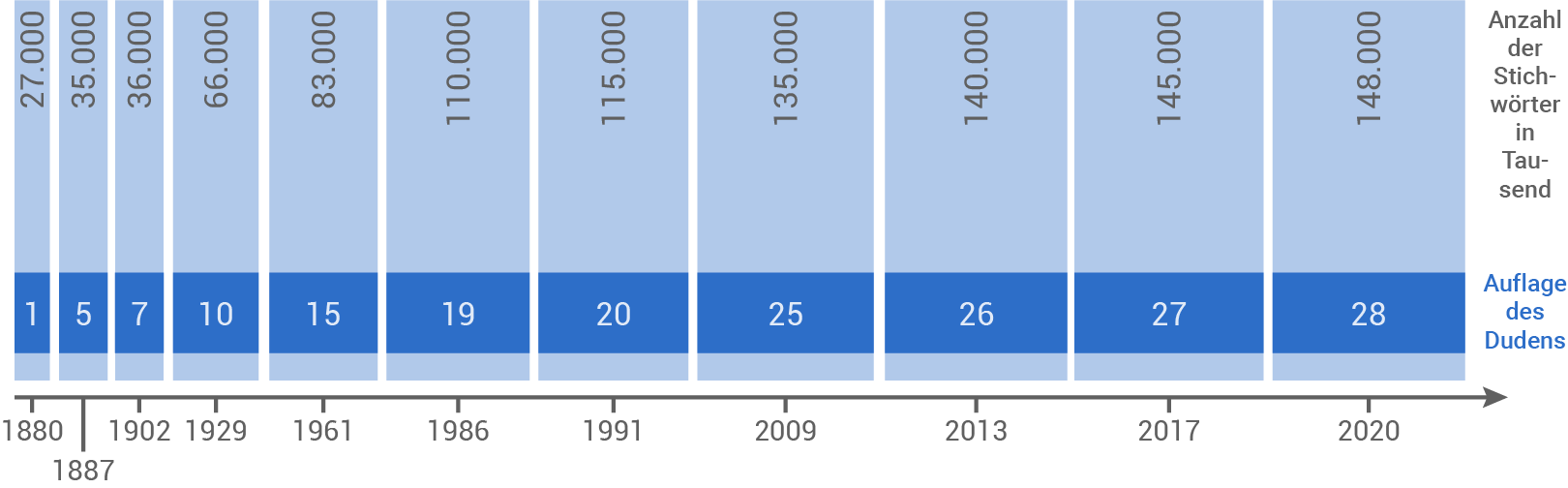

Aus: Wie kommt ein Wort in den Duden, letzter Zugriff am 23.03.2023, (Text gekürzt und geringfügig verändert). Material 3b Die Zahl der Stichworte in den Dudenauflagen Dudenredaktion

Eine Statistik über die Umfangsentwicklung der Dudenauflagen von 1880 bis heute.

Aus: Dudenredaktion (Hrsg.): Duden. Die deutsche Rechtschreibung, Bd. 1. Berlin: Bibliographisches Institut 2020, 28. Auflage,

S. 153 (eigene Grafik und Überschrift). Material 4 Mit dem Rechtschreibduden umgehen Maria Geipel

1

Im Duden stehen Regeln zur Rechtschreibung und Zeichensetzung sowie 148 000 Wörter im Wörter-

2

verzeichnis. Wie soll man sich da zurechtfinden?

3

Die Wörter sind teils fettgedruckt und werden meist beginnend mit einer neuen Zeile in alphabetischer

4

Reihenfolge angeführt. Bei manchen Wörtern wie zum Beispiel „Biografie“ („Biographie“) sind zwei

5

oder mehrere Schreibungen korrekt. Alle zulässigen Varianten sind aufgelistet und die von der Redak-

6

tion empfohlene Schreibweise ist gelb hinterlegt. Und die Möglichkeiten zur Worttrennung werden

7

mit senkrechten Strichen veranschaulicht, zum Beispiel der „Asǀsisǀtent“.

8

Der Rechtschreibduden hilft nicht nur beim Schreiben, sondern auch beim Sprechen. So lässt sich der

9

Hinweis auf die Betonung direkt am Stichwort ablesen. Der Duden setzt einen Akzent direkt vor die

10

Silbe, die betont wird, z. B. „Eur'ipides“. Ein Punkt unter dem Vokal heißt, dass die betonte Silbe

11

kurz gesprochen wird, zum Beispiel der „Elefạnt“, ein Strich bedeutet hingegen, dass die Silbe lang

12

gesprochen wird wie bei „Adrenalin“. Bei schwer auszusprechenden Wörtern findet sich in eckigen

13

Klammern die internationale Lautschrift.

14

Schwierige Wörter werden in blauen Infokästen näher erläutert. Bei „aufeinander“ stehen beispiels-

15

weise Hinweise zur Getrennt- und Zusammenschreibung. Mitunter werden weitere Informationen wie

16

die Herkunft eines Wortes direkt hinter den Wörtern angegeben.

Aus: Mit dem Rechtschreibduden umgehen vom 20.07.2021, letzter Zugriff am 23.03.2023, (Text gekürzt und geringfügig verändert). Material 5a Der Duden online Dudenredaktion

1

Der Duden online, das Onlinewörterbuch von Duden, bietet den Nutzerinnen und Nutzern alle wichtigen

2

Angaben zu Rechtschreibung, Grammatik und Bedeutung eines Wortes, zeigt Synonyme und gibt

3

Informationen zu Häufigkeit, Herkunft, Gebrauch und Aussprache. In vielen Fällen illustrieren Bilder

4

die Bedeutungen eines Wortes bzw. geben Hörbeispiele eine akustische Aussprachehilfe.

5

Duden online stellt den aktuellen deutschen Wortschatz so umfassend wie möglich dar, wobei sich

6

die Redaktion der Tatsache bewusst ist, dass Vollständigkeit bei einer nach oben unbegrenzten Zahl

7

von Zusammensetzungen und fachsprachlichen Fügungen nahezu unmöglich ist. Der Wortbestand

8

von Duden online wird von der Redaktion jedoch kontinuierlich bearbeitet und ergänzt, und zwar in

9

erster Linie um aktuelle Neuwörter (Neologismen), die entsprechend häufig belegt sind und bei denen

10

es sich nicht nur um „Eintagsfliegen“ handelt.

Aus: Der Duden online, letzter Zugriff am 23.03.2023. (Text gekürzt und geringfügig

verändert; Überschrift geändert). Material 5b Aktualität des Dudens Unbekannter Verfasser

1

Das digitale Nachschlagen im Duden online spielt eine immer größere Rolle: 12 Millionen Nutzerinnen

2

und Nutzer greifen pro Monat im Durchschnitt auf die Duden-Webseite zu. Laut Kathrin Kunkel-Razum,

3

Redaktionsleiterin des Dudens, können online Entwicklungen oder Debatten wie zuletzt über Rassis-

4

mus im Vergleich zum gedruckten Buch schneller berücksichtigt werden.

5

„Das Wort ‚People of Color‘ [kurz PoC, Personen, die Rassismus ausgesetzt sind] haben wir auf

6

Duden online, aber noch nicht im Rechtschreib-Duden“, sagte Kunkel-Razum. Rassismussensible

7

Sprache sei inzwischen ein „Dauerthema“, zu dem es viele Leserzuschriften gebe.

Aus: Aktualität des Dudens vom 12.08.2020, letzter Zugriff am 23.03.2023, (Text gekürzt und geringfügig verändert;

Überschrift geändert). Material 5c Wie männlich ist der Mieter? Sebastian Engelbrecht

1

Der Duden online wird umgeschrieben. Zu 12 000 Artikeln über Personen- und Berufsbezeichnungen

2

soll jeweils ein zweiter hinzukommen. So stellt das Wörterbuch künftig den „Mieter“ nicht mehr vor

3

als „jemand, der etwas gemietet hat“. Vielmehr gilt er nun als „männliche Person, die etwas gemietet

4

hat“. Entsprechend lautet die Bedeutung von „Mieterin“ in Zukunft „weibliche Person, die etwas

5

gemietet hat“.

6

Bisher wurde unter „Mieterin“ auf die männliche Form verwiesen. Das Wort „Mieter“ stand für das

7

generische Maskulinum, das alle Geschlechter umfasst.

8

Gegen die Neuerungen regt sich Widerstand unter Linguisten. Die Sprachwissenschaftlerin Ewa

9

Trutkowski von der Freien Universität Bozen meint: „Das generische Maskulinum gehört einfach

10

zur deutschen Sprache dazu. Von daher finde ich diese Neudefinition ziemlich problematisch.“

Aus: Wie männlich ist der Mieter? vom 09.01.2021, letzter Zugriff am 23.03.2023, (Text gekürzt und geringfügig verändert;

Überschrift geändert). Material 6 Wir bilden eine veränderte sprachliche Realität ab Nils Erich Interview mit Kathrin Kunkel-Razum, der Chefin der Dudenredaktion

1

ZEIT ONLINE: Frau Kunkel-Razum, die Entscheidung zur Neuformulierung bei Personen- und Be-

2

rufsbezeichnungen wurde in den vergangenen Wochen heftig kritisiert. Warum die Neuformulierung?

3

Kathrin Kunkel-Razum: Bisher hatten wir bei der weiblichen Form nur einen Verweisartikel angelegt.

4

Beim „Influencer“ standen dann die Definition und die Beispiele, bei „Influencerin“ nur „weibliche

5

Form zu ‚Influencer‘“. Das heißt, es gab keine eigenständige Erklärung. Das wurde von Menschen, die

6

den Duden-Online nutzen, sehr häufig kritisiert: Es wurde gesagt, „hier sieht man besonders deutlich,

7

dass die weiblichen Personen und Berufsbezeichnungen zweitrangig behandelt werden“.

8

ZEIT ONLINE: In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung warf der Grammatiker Peter Eisenberg dem

9

Duden vor: „Der Duden bildet sich offenbar ein, er könne auf diese Weise den allgemeinen Sprach-

10

gebrauch manipulieren, um dann festzustellen, der Gebrauch habe sich verändert und er folge ihm.“

11

Glauben Sie, Eisenberg hat da ein verborgenes Handlungsmotiv ausfindig gemacht?

12

Kunkel-Razum: Nein, das ist nicht unser Anliegen. Schon am Tag vor Erscheinen des Artikels in

13

der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hieß es in der WELT, dass wir das „heimlich“ machen würden.

14

Der Duden lebt davon, dass er seine Arbeit veröffentlicht – was soll er denn bitte heimlich machen?

15

Wir machen gar nichts heimlich. Wir manipulieren auch nicht, sondern wir bilden ab, was wir beobach-

16

ten, nämlich: Die Sprachgemeinschaft experimentiert mit geschlechtergerechter Sprache.

17

ZEIT ONLINE: Selbst wenn Sie nur „abbilden“, wie Sie sagen, ist es denn möglich, dabei die Sprache

18

nicht zu beeinflussen – besonders, wenn Sie der Duden sind?

19

Kunkel-Razum: Ich glaube nicht, dass der Duden die Macht hat, die Sprache zu verändern. Alle Men-

20

schen, auch Sie bei der ZEIT und andere Medienschaffende, sprechen und verändern die Sprache. Ich

21

glaube nicht, dass sich jemand durch den Duden abhalten lässt, weiterhin zu sagen: „Ich gehe zum Arzt.“

22

ZEIT ONLINE: Sehnt sich die Sprachgemeinschaft in der Unübersichtlichkeit nach einer Autorität

23

und soll diese Rolle der Duden übernehmen?

24

Kunkel-Razum: Ja, und das kann und will Duden eigentlich nicht. Aber klar: Wir reagieren auf die

25

Anfragen der Menschen. Wir haben Ratgeber zum geschlechtergerechten Sprachgebrauch verfasst, weil

26

uns so viele Menschen angesprochen oder angeschrieben haben, dass wir die Anfragen nicht mehr

27

individuell beantworten konnten. Das sind aber ausdrücklich nur Ratgeber, sie verpflichten zu nichts.

28

ZEIT ONLINE: Warum ist diese Auseinandersetzung denn aus Ihrer Sicht emotional so aufgeladen?

29

Kunkel-Razum: Ich bin keine Psychologin oder Konfliktforscherin. Aber ich mache jetzt das dritte

30

oder vierte Mal in meinem Berufsleben die Erfahrung, dass Sprachthemen zu einer derartig aufgeladenen

31

Auseinandersetzung führen. 1997 habe ich in der Dudenredaktion angefangen und auch die damalige

32

Auseinandersetzung um die Rechtschreibreform ist in dieser Schärfe geführt worden, nur eben mit

33

anderen Mitteln. Das war auch ohne soziale Medien schon eine extrem hässliche und emotionale Aus-

34

einandersetzung. Wir erleben so etwas auch zum Thema Political Correctness oder zum Thema Fremd-

35

wörter. Bei Sprache kann eben jede und jeder mitsprechen, sie berührt im tiefsten Inneren.

36

ZEIT ONLINE: Was ließe sich denn aus den vergangenen Konflikten für den aktuellen lernen?

37

Kunkel-Razum: Wir sollten Schärfe herausnehmen, weil sie einfach keinem etwas nutzt. Wir fordern

38

ja von niemandem ein konsequentes Gendern mit Sternchen oder irgend so etwas. Ganz viele Men-

39

schen in diesem Land, viele mit nicht männlichem Geschlecht, wollen in der Sprache abgebildet wer-

40

den. Das ist ein legitimer Anspruch und er bringt neue Fragen an die Sprachgemeinschaft mit sich.

41

Lasst uns doch sehen, wie man dem gerecht werden kann. Eine einfache Lösung haben wir aber nicht

42

und ich glaube auch nicht, dass wir in kurzer Zeit eine haben werden.

Aus: Wir bilden eine veränderte sprachliche Realität ab vom 29.01.2021, letzter Zugriff am 23.03.2023,

(Text gekürzt und geringfügig verändert).

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Wahlthema 1

Einleitung

- Der vorliegende Textauszug stammt aus dem Roman Play von Tobias Elsäßer, der im Jahr 2020 im Carl Hanser Verlag erschienen ist.

- Der Roman handelt von dem 18-jährigen Jonas, der nach seinem Abitur eine Reise durch Deutschland plant.

- Im Fokus des Auszugs steht der Abschied zwischen Jonas und seiner Mutter, bei dem sich beide emotional sehr berührt zeigen.

Jonas' Verhalten und das seiner Mutter in der Abschiedssituation

- Jonas gibt sich in der Abschiedssituation unabhängig und entschlossen. Er lehnt das Geld seiner Mutter ab und betont, dass er seine Reise alleine bewältigen möchte. Dennoch verschleiern auch ihm Tränen den Blick und ihn quält offensichlich die Sorge, seine Mutter alleine zu lassen.

- Trotz seiner gefassten Haltung ist auch Jonas ergriffen vom Abschied seiner Mutter. Dies zeigt sich etwa auch an seiner Aussage „Ich darf nicht weinen“ (Z. 3) und seinem „krampfenden Magen“ (Vgl. Z. 2 f.). Jonas' Verhältnis zu seiner Mutter mag zwar ein spezielles sein, doch dass ihn die Verabschiedung nicht kalt lässt, deutet daraufhin, dass er seine Mutter sehr liebt und die beiden eine enge Bindung zueinander haben.

- Seine Mutter hingegen zeigt sich besorgt und möchte ihn unterstützen. Sie wirkt emotional und hat Tränen in den Augen.

- Allerdings merkt Jonas' Mutter auch an, obwohl ihr das Loslassen ihres einzigen Sohnes schwerfällt, dass er sich nicht bei ihr melden müsse, vermutlich, um zu zeigen, dass er sich nicht um sie sorgen müsse. Diese Unabhängigkeit und Selbstständigkeit spürt auch Jonas und dadurch fällt es ihm auch leichter, seine Mutter zu verlassen und sein eigenes Glück zu suchen.

- Jonas nimmt seine Mutter als stark und unabhängig wahr, aber auch als jemanden, der in künstlerischen Krisen melancholisch wird und Schwierigkeiten hat, alleine zu sein.

Erzählerische und stilistische Form

- Das Geschehen wird aus der Ich-Perspektive von Jonas erzählt, was einen direkten Einblick in Jonas Gedanken und Gefühle ermöglicht.

- Die Wortwahl ist einfach und direkt, was die Authentizität seiner Gefühle unterstreicht. Durch den Gebrauch von Metaphern („Sie raucht Kette und lässt das schmutzige Geschirr stehen.“ Z. 24) wird die emotionale Belastung der Mutter verdeutlicht, durch welche sie einfachen Tätigkeiten im Alltag nicht mehr nachgehen kann.

- Der Satzbau ist meist einfach gehalten, was die Klarheit der Gedanken Jonas' widerspiegelt.

- Vergleiche: „bockig sein wie ein Kind“ (Z. 6) – Dieser Vergleich zeigt, dass die Mutter manchmal kindisch handeln kann, wenn sie nicht bekommt, was sie will und verdeutlicht gleichzeitig ihre teils unterlegene Lage gegenüber ihrem Sohn.

- Ironie: „‚Übertreib es nicht mit deiner Fürsorge.‘ Sie lacht und weint zugleich.“ (Z. 34) – Hier wird Ironie verwendet, um die komplexe emotionale Reaktion der Mutter auf den Abschied ihres Sohnes darzustellen.

- Hyperbel: „Meine Mutter ist der einzige Mensch, den ich kenne, der kein Smartphone besitzt“ (Z. 35) – Diese Übertreibung wird verwendet, um zu betonen, wie ungewöhnlich es ist, dass die Mutter kein Smartphone besitzt.

- Symbolik: Der ramponierte und fleckige Rucksack symbolisiert die Abenteuerlust und den Wunsch nach Unabhängigkeit des Protagonisten. Jonas hat diesen Rucksack von seiner Mutter geerbt, was wiederum darauf hindeutet, dass sie selbst früher dem Reisen und Unterwegssein viel abgewinnen konnte.

- Redewendungen: Jonas' sinniert über den Spruch „Sich etwas vom Mund absparen“ (Z. 18) nach, da er weiß, dass sich seine Mutter das Geld im Briefumschlag, welches sie ihm zum Abschied zustecken möchte, hart erspart war. Für Jonas ergibt es Sinn, dass die Redewendung daher rührt, dass man buchstäblich nichts mehr zu essen übrig hat aufgrund des Sparens. Im selben Atemzug erinnert er sich, dass er seine Mutter trotz finanzieller Engpässe immer dafür gesorgt hatte, dass er keinen Hunger litt (Vgl. Z. 20 ff.).

Version eines möglichen inneren Monologs Jonas' Mutter

-

„Es war schwer, Jonas gehen zu sehen. Er ist so jung und doch schon so entschlossen, seinen eigenen Weg zu gehen. Ich bin stolz auf ihn, aber auch besorgt. Wird er zurechtkommen? Ich hätte ihm gerne mehr Unterstützung angeboten, aber er hat sie abgelehnt. Er will unabhängig sein, genau wie ich es immer war. Vielleicht habe ich ihm das vorgelebt. Aber war das richtig? Habe ich ihm genug gegeben? Genug Liebe, genug Unterstützung? Ich hoffe es. Jetzt ist er weg und ich bin alleine in dieser Wohnung, mit meinen Gedanken und meiner Arbeit. Es wird eine Herausforderung sein, aber ich werde es schaffen. Ebenso wie Jonas es schaffen wird.“

Wahlthema 2

Überschrift

- Der Duden – Wächter der deutschen Sprache im Wandel der Zeit

Infotext über Duden

- Der „Urduden“ ist die erste Ausgabe des Rechtschreibwörterbuchs, das wir heute als den Duden kennen. Er wurde 1880 von Konrad Duden, einem Gymnasialdirektor aus dem hessischen Hersfeld, veröffentlicht und trug den Titel „Vollständiges Orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache“.

- Das Ziel des Dudens war es, eine einheitliche deutsche Rechtschreibung zu etablieren und damit zur Vereinheitlichung der deutschen Kultur beizutragen. Der Urduden enthielt rund 27.000 Stichwörter auf 187 Seiten.

- Seit dieser ersten Ausgabe hat sich der Duden stetig weiterentwickelt und an die Veränderungen in der deutschen Sprache angepasst. Heutzutage enthält die gedruckte Ausgabe des Dudens etwa 148.000 Stichwörter auf über 1.300 Seiten. Außerdem kommen mit jeder neuen Auflage des Dudens etwa 3.000 - 5.000 neue Wörter hinzu.

- Neben der korrekten Schreibweise eines Wortes bietet der Duden auch Informationen zu dessen Aussprache, Herkunft, Bedeutung und Verwendung sowie zur (Silben-)Trennung, zulässigen Wortvarianten und auch Hinweise zur Schreibung bestimmter Satzgefüge. Die „akustische Aussprachehilfe“ (Z. 4 in M 5a), welche etwa in Form von „Hörbeispielen“ (Z. 4) vorkommt, stellt hierbei einen ebenso wichtigen Bestandteil des Duden Online dar.

- Mit dem Aufkommen des Internets hat der Duden zudem eine Online-Präsenz entwickelt, die neben den Inhalten des gedruckten Wörterbuchs auch einen Thesaurus, ein Fremdwörterbuch und ein Synonymwörterbuch umfasst. Die Zahl der Onlinenutzer des Duden beträgt rund „12 Millionen“ (Z. 1 in M 5b) Menschen und täglich erreicht die Duden-Redaktion „eine Vielzahl von Anfragen rund um die deutsche Sprache“ (Z. 1 in M 3a).

- Der Duden sieht es auch als seine Aufgabe und Verantwortung an, im Zuge der Gender-Debatte ein Exempel zu setzen und ergänzt auch Versionen des generischen Maskulinums wie „Mieter“ (Z. 2 in 5c) in seinem Repertoire und ergänzt es um die feminine Version „Mieterin“ (Z. 4 in M 5c). Dies wird besonders von Linguisten teilweise kritisiert und bemängelt (M 5c).

- Die Entscheidung darüber, welche Wörter in den Duden aufgenommen oder gestrichen werden, trifft die Dudenredaktion. Sie beobachtet dazu kontinuierlich die aktuelle Sprachverwendung in verschiedenen Medien und berücksichtigt dabei auch gesellschaftliche Entwicklungen.

- So wurden in den letzten Jahren beispielsweise viele Wörter aus dem Bereich der Digitalisierung und der sozialen Medien aufgenommen. Gleichzeitig werden veraltete oder kaum noch genutzte Wörter gestrichen.

- Die Dudenredaktion setzt sich intensiv mit sprachlichen Entwicklungen auseinander, die durch gesellschaftlichen Wandel bedingt sind.

- Sie reagiert damit auf Kritik, die oft laut wird, wenn neue Wörter aufgenommen werden oder alte verschwinden. Dabei betont die Redaktion stets, dass sie nicht Sprache macht, sondern Sprachgebrauch dokumentiert.

- Trotz der zunehmenden Digitalisierung und der Verfügbarkeit von Online-Wörterbüchern bleibt der gedruckte Duden von großer Bedeutung. Er bietet eine verlässliche und umfassende Quelle für korrekte Rechtschreibung und ist ein wichtiger Bezugspunkt für alle, die mit der deutschen Sprache arbeiten.

- Gleichzeitig bietet Duden online mit seinen erweiterten Funktionen einen Mehrwert und ermöglicht es, schnell und unkompliziert Informationen zur deutschen Sprache abzurufen.

- Insofern werden sowohl der gedruckte Duden als auch Duden online auch in Zukunft eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, den Wandel der deutschen Sprache zu dokumentieren und zu begleiten.

- Aktuell wird der Online-Duden erweitert aufgrund gendergerechter Personen- und Berufsbezeichnungen.

Fazit

- Der „Urduden“ von 1880 war die erste Ausgabe des heute als Duden bekannten Rechtschreibwörterbuchs und hatte das Ziel, eine einheitliche deutsche Rechtschreibung zu schaffen.

- Über die Jahre entwickelte sich der Duden stetig weiter und wurde an die sprachlichen Veränderungen der deutschen Sprache angepasst.

- Heute umfasst der Duden etwa 148.000 Stichwörter und bietet neben der korrekten Schreibweise auch Informationen zur Bedeutung, Herkunft und Verwendung von Wörtern.

- Die Digitalisierung hat den Duden um eine Online-Präsenz erweitert, die Funktionen wie Thesaurus und Synonymwörterbuch bietet und täglich Millionen Nutzer erreicht.

- Der Duden reagiert auf gesellschaftliche Entwicklungen, z.B. durch die Einführung gendergerechter Bezeichnungen, was jedoch teils auf Kritik stößt.

- Die Dudenredaktion beobachtet kontinuierlich den Sprachgebrauch und entscheidet über die Aufnahme neuer und das Streichen alter Wörter, dokumentiert aber primär den Sprachgebrauch.

- Der gedruckte Duden bleibt eine zuverlässige Quelle für korrekte Rechtschreibung, während Duden online eine schnelle und vielseitige Alternative bietet.

- Beide Formate – gedruckt und online – werden auch in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Dokumentation und Begleitung der deutschen Sprache spielen.