Schreiben

Wahlthema 1

Thema: Matthias Brandt: Blackbird Aufgabenstellung:- Analysiere den Textauszug aus dem Roman Blackbird von Matthias Brandt.

- Schreibe eine Einleitung, in der du Textsorte, Titel, Autor und Erscheinungsjahr benennst sowie das Thema formulierst und den Inhalt zusammenfasst.

- Stelle Mortens Einstellung und Verhalten gegenüber seiner Mutter dar und erläutere, welche Art von Erinnerungen Morten an Steffi hat und wie er sie bei der Begegnung bei ihm zu Hause wahrnimmt.

- Untersuche, durch welche erzählerischen Mittel das Geschehen dem Leser nahegebracht wird und durch welche sprachlichen Mittel zum Ausdruck kommt, dass Morten in der Situation mit Steffi stark von ihr beeindruckt ist (mögliche Aspekte: Wortwahl, Satzbau, stilistische Mittel).

- Verfasse einen inneren Monolog aus der Sicht Steffis nach dem Ende der Begegnung:

– Welche Gedanken hat Steffi, als sie noch einmal über ihre Begegnung mit Morten nachdenkt?

– Was denkt sie darüber, wie Morten sich seit der gemeinsamen Grundschulzeit entwickelt hat?

1

Als ich zu Hause ankam, sah ich auf dem Dach des Hauses zwei schwarze Gestalten rumturnen. Eine

2

ziemlich große und eine nur halb so große. Die Schornsteinfeger waren da. Ich schaute kurz zu, wie

3

sie sich mit den an Ketten befestigten Metallkugeln, die so aussehen wie aus irgendwelchen Mittel-

4

altercomics, da oben zu schaffen machten.

5

Immer wieder das gleiche Spiel, ich schlich durch die Küche rein und versuchte, unbemerkt am Wohn-

6

zimmer vorbeizukommen. Aber diesmal war meine Mutter schneller als ich und erwartete mich schon

7

im Treppenhaus. Sie wollte mich in den Arm nehmen, ich konnte mich gerade noch herauswinden,

8

weil hinter uns jemand die Treppe runterkam. Der Schornsteinfeger, den ich eben auf dem Dach

9

gesehen hatte.

10

„So, wir wären dann fertig, Frau Schumacher.“

11

Meine Mutter verschwand in der Küche, wahrscheinlich um Trinkgeld zu holen.

12

„Danke schön!“, flötete sie und, zack, hatte der Mann einen Zehner in der Hand. Zehn Mark!

13

Ohne Scheiß jetzt.

14

Da hätte man ja auch mal drüber diskutieren können. Das war mein Taschengeld für zwei Wochen. Das

15

bekam der, weil er das machte, was er sowieso machte, zu seiner Schornsteinfegerknete noch dazu.

16

„Kaffeekasse“, sagte meine Mutter noch, und der Typ murmelte irgendwas von „Firma dankt.“

17

„Motte, willst du den Herrn Schornsteinfeger nicht mal anfassen? Das bringt Glück“, sagte meine

18

Mutter.

19

Ich dachte, ich höre nicht richtig.

20

Außerdem mochte ich es nicht, wenn ich vor fremden Leuten Motte genannt wurde. Die dachten dann,

21

das wäre mein Name, und sie könnten mich auch so nennen. Ich suchte mir das aber ganz gerne aus,

22

wer das durfte und, was wichtiger war, wer nicht.

23

Mir reichte das hier jetzt auch mit der Rumsteherei. Gerade wollte ich mich verkrümeln, als der halbe

24

Schornsteinfeger, der etwas später runtergekommen war, auch was sagte:

25

„Hi, Motte.“

26

Ich war so baff, dass ich diese seltsame Gestalt erst mal nur anguckte, die schwarzen Klamotten,

27

die komische Mütze auf dem Kopf und vor allem das schwarze Gesicht.

28

„Kennst du mich nicht mehr? Ich bin die Steffi.“

29

Meine Mutter und der große Schornsteinfeger lächelten, als ob wir zwei Pudel wären, die sich beschnüf-

30

felten, oder was weiß ich.

31

Wer zum Teufel war Steffi?

32

„Wir waren in einer Klasse in der Grundschule. Steffi Fuchs“, sagte der kleine Schornsteinfeger.

33

Steffi Fuchs, Steffi Fuchs ...

34

Ach so, ja, klar, Stefanie, die Kleine mit den schiefen Zähnen. Die mal vom Apfelbaum in einen

35

großen Laubhaufen gesprungen war, in dem noch die Heugabel gelegen hatte. Hinterher hieß es in

36

der Schule, sie hätte lange operiert werden müssen, weil die Heugabel sie gefährlich verletzt hatte.

37

Aber wieso stand die jetzt hier als Schornsteinfeger verkleidet? Jedenfalls schien sie trotzdem noch

38

gerne zu klettern.

39

„Die Steffi ist mein Lehrling. Seit dem Sommer“, sagte der Zehn-Mark-Mann.

40

„Du bist die mit der Heugabel, oder?“, fragte ich.

41

Jetzt grinste sie, und das sah ziemlich lustig aus mit ihrem schwarzen Gesicht, sodass ich mich ein

42

bisschen entspannte.

43

„Ja, genau. Das weißt du noch?“

44

„Was denkst du denn?“ Pause.

45

Mutter glotzte. Schornsteinfeger glotzte.

46

Alles, was sie einem beigebracht hatten, das man garantiert und hundertprozentig nicht machen sollte,

47

zum Beispiel andere Leute einfach so anzustieren, machten die hemmungslos selbst, dauernd.

48

„Und du bist hier jetzt ..., äh, du machst jetzt ...“

49

„Schornsteinfegerlehre, genau“, sagte sie.

50

„Ah, okay, ja, klar. Cool.“

51

Komisch war das, dass die wirklich schon arbeitete.

52

Ich kam mir auf einmal ziemlich kindisch vor, als Steffi hier in ihren Arbeitsklamotten vor mir stand.

53

Steffi brachte ganze Sätze heraus. Bessere als ich, wenn ich ehrlich war.

54

Sie war wirklich ziemlich klein. Ihre Unterlippe stand ein bisschen vor, und sie hatte Grübchen, weil sie

55

dauernd grinste. Ihre Schneidezähne waren das Gegenteil von Hasenzähnen, falls es das gibt, sie

56

standen ein wenig nach hinten. Und leuchteten im rußigen Gesicht. Sie hatte ihre Mütze abgenommen,

57

und ihre Frisur war so ähnlich wie die von Bowie auf dem Cover von „Low“. Ziemlich genial eigent-

58

lich, weil bei dem ja sicher mindestens vierzehn Friseure damit beschäftigt gewesen waren und Steffi

59

einfach ihre Schornsteinfegermütze aufgehabt hatte, und trotzdem war das Gleiche dabei heraus-

60

gekommen.

61

„Ja, dann, Steffi, wir sind ja noch nicht fertig für heute“, sagte der Schornsteinchef.

62

Die beiden zogen weiter zum Nachbarhaus. Ich guckte ihnen nach. Dem Schornsteinfeger und Stefanie

63

Fuchs, die damals in die Heugabel gesprungen war.

Aus: Matthias Brandt: Blackbird, Köln: Kiepenheuer & Witsch 2019, S. 61–66 (Text gekürzt und geringfügig verändert).

Wahlthema 2

Situation: Eine Sonderausgabe der Schülerzeitung, die Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Eltern lesen, befasst sich mit den verschiedenen Möglichkeiten der Recherche.Du bist gebeten worden, für diese Ausgabe einen informierenden Text über das Online-Lexikon Wikipedia zu verfassen. Zu diesem Zweck wird dir eine Materialsammlung (M 1 - M 6) zur Verfügung gestellt. Aufgabenstellung:

- Verfasse auf der Grundlage der Materialien M 1 - M 6 einen informierenden Text zum Thema „Wikipedia als Quelle zur Informationsbeschaffung“.

- Schreibe nicht einfach aus den Materialien ab, sondern achte auf eine eigenständige Darstellung in einem zusammenhängenden Text.

- Formuliere für deinen Text eine passende, zum Lesen anregende Überschrift.

- Erkläre einleitend, welche Ideen die Gründer des Online-Nachschlagwerks Nupedia verfolgten und miot welchem Ergebnis dieses zu Wikipedia weiterentwickelt wurde.

- Erläutere, worin heute die Stärken der Wikipedia liegen.

- Erläutere das Phänomen der Schwarmintelligenz und bringe es mit der Funktionsweise der Wikipedia in Verbindung.

- Stelle dar, wie sich die Autorenschaft der Wikipedia zusammensetzt, und erkläre, welche möglichen Probleme durch diese Zusammensetzung entstehen können, insbesondere mit Blick auf die Qualität und Glaubwürdigkeit der Artikel.

- Beurteile anhand der Materialien und eigener Überlegungen, inwiefern die Nutzung der Wikipedia zur Informationsbeschaffung sinnvoll sein kann.

1

Das eigentliche Projekt der Wikipedia-Gründer Jimmy Wales und Larry Sanger war die Online-

2

Enzyklopädie Nupedia, die sie 2000 gründeten. Weil Fachartikel auf Nupedia erst zwischen mehreren

3

Gutachterinnen und Gutachtern mehrfach hin und her geschickt werden mussten, wie es auch in der

4

Wissenschaft üblich ist, entwickelte sich die Plattform nur sehr langsam: In drei Jahren entstanden

5

27 Artikel.

6

Sanger und Wales überlegten sich also etwas Neues, Schnelleres. Zwar sollten Artikel auf Nupedia

7

künftig immer noch aufwendig zwischen mehreren Gutachterinnen und Gutachtern ausgetauscht

8

werden, als Vorstufe bauten sie aber auf das sogenannte Wiki-Prinzip. Der Begriff ist aus dem

9

Hawaiianischen entlehnt, „wikiwiki“ steht dort für „sehr schnell“ und findet sich etwa auf Express-

10

bussen am Flughafen Honolulu. Im Web bezeichnet er Seiten, die kollaborativ von Userinnen und

11

Usern bearbeitet werden können, die oft anonym agieren.

12

Der Grundgedanke von Sanger und Wales, dass nämlich auf Wikipedia künftig nicht nur einige

13

wenige Personen Beiträge schreiben können, sondern alle, war die Demokratisierung von Wissen

14

im Netz; ein freies und nichtkommerzielles Angebot, das für alle verfügbar sein sollte. Wikipedia

15

ist eines der wenigen Webprojekte, die nichtkommerziell geblieben sind. Mehr noch: Die niedrige

16

Einstiegsschwelle und das kollaborative Schreiben machen das Nachschlagewerk zu einem einma-

17

ligen Gemeinschaftsprojekt im Netz.

18

Wikipedia überholte Nupedia innerhalb weniger Monate. 2003 wurde Nupedia eingestellt. Zu diesem

19

Zeitpunkt hatte Wikipedia schon eine Million Beiträge. Bis heute ist es eine der weltweit meistbe-

20

suchten Webseiten.

Aus: Die Geschichte der Wikipedia vom 15.01.2021, letzter Zugriff am 19.01.2023 (Text gekürzt und geringfügig verändert;

Überschrift geändert). Material 1b Der schnelle Weg zum Weltwissen Torsten Kleinz

1

Kurt Jansson, zur Zeit der Gründung der Wikipedia Soziologie-Student an der Freien Universität

2

Berlin, stieß schnell auf das Projekt: „Ich war begeistert: Man musste nur auf ‚Bearbeiten‘ klicken

3

und das Ergebnis stand sofort online“, sagt Jansson. Die Idee, das Web nicht nur zu konsumieren,

4

sondern an der Erstellung einer neuen Art von Enzyklopädie teilzunehmen, faszinierte ihn und viele

5

andere. Wie die Wikipedia in den ersten Monaten aussah, hat Jansson für die Allgemeinheit festge-

6

halten: Auf seiner Webseite veröffentlichte er eine Momentaufnahme der deutschen Wikipedia in

7

ihrem ersten Jahr. Noch musste das Projekt fast ganz ohne Grafiken auskommen – alleine das Logo

8

der Nupedia prangte auf der Wikipedia-Startseite. Auch die Qualität der Texte war noch eher schlicht:

9

Ein halbes Jahr nach Gründung umfasste der Eintrag zu Deutschland ganze fünf Zeilen und enthielt

10

im Wesentlichen nur eine Aufzählung der Bundesländer, wichtiger Städte und angrenzender Staaten.

11

Zum Vergleich: Der heutige Artikel ist 75 Druckseiten lang und deckt die Geschichte Deutschlands

12

genauso ab wie Kultur und Politik.

Aus: Der schnelle Weg zum Weltwissen vom 10.10.2012, letzter Zugriff am 25.02.2022, (Text gekürzt und geringfügig verändert). Material 2 Lexikonmacher auf Schultournee Birger Menke

1

Hausaufgabe, Referat, Klausurvorbereitung? Schlag nach bei Wikipedia. Lehrer sehen das Online-

2

Lexikon als gewaltigen Spickzettel, weil viele Jugendliche es blind und kritiklos plündern. Bei

3

Aktionstagen zeigen Wikipedianer Schülern, wie tückisch Wissen aus dem Internet ist.

4

Der Auftritt von Denis Barthel hat etwas von einer Werbeveranstaltung, doch seine Mission ist anders:

5

Er will warnen, nicht werben. Ein Freitagmorgen, acht Uhr, erste Stunde in der Carl-von-Ossietzky-

6

Gesamtschule in Berlin-Kreuzberg. In grauem Anzug spricht Barthel mit 21 Schülerinnen und Schülern

7

der 10. Klasse. Der Projektmanager und Administrator von Wikipedia zeigt in einer PowerPoint-Präsen-

8

tation verschiedene Einträge aus dem Online-Lexikon. Was die gemeinsam haben: Alle sind schlecht.

9

„Hier, das sind alles technische Spezialausdrücke, das versteht kein Mensch“, sagt er und zeigt den

10

Eintrag zu FREDFET, einem speziellen Transistor. „Noch ein Beispiel: Weihnachtsmarkt Naumburg,

11

da heißt es: ‚festlich geschmückt, gemütliche und stimmungsvolle Atmosphäre’, das ist nicht neutral.“

12

Der Aktionstag an der Kreuzberger Schule ist Teil eines Projekts, an dem der Trägerverein Wikime-

13

dia bereits seit 2006 feilt und das nun in die Pilotphase geht. „Wir wollen Schülerinnen und Schüler

14

zum bewussteren Lesen und Mitdenken animieren“, sagt Wikimedia-Sprecherin Catrin Schoneville.

15

Lesekompetenz und kritisches Denken, das sind die klassischen Kernziele einer jeden Schule.

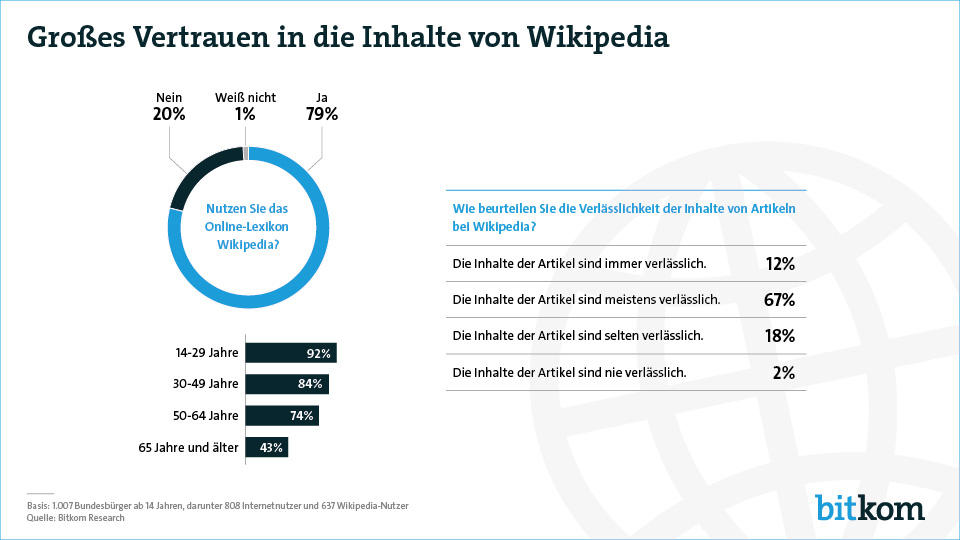

Aus: Lexikonmacher auf Schultournee vom 24.03.2009, letzter Zugriff am 19.01.2023, (Text gekürzt und geringfügig verändert). Material 3 Nutzung von Wikpedia und Bewertung der Verlässlichkeit dort angebotener Inhalte Hinweis zur Grafik: Befragt wurden 1007 Bundesbürger ab 14 Jahren, darunter 808 Internetnutzer und 637 Wikipedia-Nutzer.

Aus: Nutzung von Wikpedia und Bewertung der Verlässlichkeit dort angebotener Inhalte, letzter Zugriff am 25.02.2022,

(Grafik geringfügig verändert; Überschrift geändert). Material 4 Im Netz der Wikipedianer Maren Schürmann

1

Gereon Kalkuhl suchte den vom Erdboden verschwundenen Geburtsort seiner Uroma und fand ihn

2

bei Wikipedia. Seine Neugier auf das Projekt Wikipedia war geweckt: „Ich habe gesehen, jeder kann

3

da Artikel schreiben.“ Wirklich jeder? Und über jedes Thema?

4

Das Besondere: Nicht nur Akademiker schreiben die Texte. Ob ein Professor oder einSchüler, ein

5

Handwerker oder ein Millionär – jeder kann ein Wikipedianer werden, wie sich die Autoren auch

6

nennen. Zumindest theoretisch. Denn ein paar Regeln gibt es schon. Und was relevant ist, das schreibt

7

die Wikipedia-Gemeinde vor. Kontrolliert von so genannten Administratoren.

8

Gereon Kalkuhl selbst hat inzwischen 1740 Artikel für Wikipedia geschrieben. Der erste, Anfang 2007,

9

handelte von dem Dänen Curt Hansen. „Er war zu dem Zeitpunkt der beste Schachspieler. Mich hat

10

es gewundert, dass es keinen Artikel über ihn gab.“ Also schrieb er – und der Beitrag verschwand.

11

Denn Kalkuhl hatte nicht alles richtig gemacht, wie ihm sogleich ein erfahrener Wikipedianer mit-

12

teilte. Übel nahm er es ihm nicht, im Gegenteil. Von nun an wusste Kalkuhl, dass er zum Beispiel

13

die Position der Weltrangliste eines Schachspielers nicht tagesaktuell ohne zeitliche Einordnung

14

benennen sollte.

15

„Wenn ich einen Artikel schreibe, muss ich eigentlich alles lesen, was je über das Thema geschrieben

16

wurde.“ Im Netz oder aber auch in den guten alten Büchern, die er sich über Fernleihe bestellt. „Ich

17

gucke, woher die Information stammt, und vergleiche die Quellen.“ Die sind wichtig, betont Kalkuhl.

18

Denn nur Sachverhalte, die sich belegen lassen und auf die er in den Fußnoten verweist, dürfe er

19

verwenden. Für die vielen Texte erhält er keinen Cent, alle Wiki-Autoren arbeiten ehrenamtlich.

20

Er ist davon überzeugt, dass die Fehlerquote bei Wikipedia gering ist, und zwar aufgrund der Schwarm-

21

intelligenz: „Wenn bei Wikipedia ein Fehler auftaucht, dann sehen das 100.000 Leute, 10.000 davon

22

fällt der Fehler vielleicht auf, 1.000 denken sich, da müsste man etwas tun, 100 wissen, wie es geht,

23

und 10 korrigieren es – und zwar in Sekundenschnelle.“ Studien, bei denen klassische Enzyklopädien

24

mit Wikipedia vergleichen wurden, bestätigen seine Einschätzung zur geringen Fehlerquote.

25

Entdeckt ein Wikipedianer eine falsche Behauptung, dann wird er sie in der Regel löschen. Aber wie

26

sieht das bei Sachverhalten aus, bei denen Menschen verschiedene Ansichten haben? Bei einem Streit

27

kann schon mal ein erfahrener Wikipedianer entscheiden, einer von rund 190 ehrenamtlichen Adminis-

28

tratoren in Deutschland, einer wie Gereon Kalkuhl.

Aus: Westfalenpost vom 13.03.2021, Rubrik „Mittendrin“ (Text fekürzt und geringfügig verändert). Material 5 Gemeinsam genial – in der Gruppe sind wir klüger als allein Ansgar Warner

1

Gebannt wartet die Menschenmenge an der Fußgängerampel mitten in einer deutschen Großstadt.

2

Schon eine gefühlte Ewigkeit dauert die Rotphase nun. Da geht der erste Passant einfach bei Rot

3

über die Straße, ein weiterer folgt, noch einer, und dann passiert etwas Merkwürdiges: Wie auf

4

Kommando gehen plötzlich auch alle anderen gleichzeitig los

5

Im Tierreich kann man sogar noch weitaus Spektakuläreres beobachten. Ein Starenschwarm beispiels-

6

weise zieht am Himmel vorbei, plötzlich scheint der Schwarm in der Luft stehenzubleiben, zeigt eine

7

Art Unschlüssigkeit, dann nimmt das gefiederte Geschwader wieder Bewegung auf, stößt wie fern-

8

gesteuert hinab, schließlich verteilen sich die Vögel krächzend auf den Ästen einer ausladenden Baum-

9

krone.

10

Für den Beobachter ist das verblüffend. Wer steuert die Krähen am Himmel in Richtung Landeplatz,

11

einen Heringsschwarm im Meer weg vom Fressfeind, die Ameisen auf einer Ameisenstraße in

12

Richtung Speisekammer?

13

Die Antwort ist einfach und kompliziert zugleich: niemand, und doch alle zugleich. Die Wissenschaft

14

spricht deswegen von Schwarmintelligenz.

15

Der Schwarm ist nämlich in vielen Fällen schlauer als der Einzelne, was etwa bei der Erkennung von

16

Gefahren von Vorteil ist. Während sich ein Fisch alleine oder ein Vogel alleine beim Erkennen eines

17

Raubtiers irren mag, macht der Schwarm deutlich weniger Fehler: „Bei einem unserer Experimente

18

trafen einzelne Fische zu 55 Prozent die richtige Entscheidung, ein Schwarm von 16 Fischen dagegen

19

erreichte 80 Prozent, und das auch noch in kürzerer Zeit“, so der Fisch-Forscher David Bierbach von

20

der Berliner Humboldt-Universität. Hierfür hat sich im Wissenschaftsjargon auch die Bezeichnung

21

„Weisheit der Massen“ eingebürgert, die man im Übrigen auch bei Menschen beobachten kann. Diese

22

Erfahrung machte bereits im Jahr 1906 der britische Naturforscher Francis Galton: Als auf einer Nutz-

23

tiermesse die Besucher im Rahmen eines Gewinnspiels das Gewicht eines Ochsen schätzen sollten,

24

wertete Galton anschließend die einzelnen Schätzungen aus, knapp 800 an der Zahl. Das verblüffende

25

Ergebnis: Der Mittelwert lag ziemlich genau am tatsächlichen Gewicht, die Abweichung betrug nur

26

etwa ein Prozent. Die Schätzungen einzelner Experten dagegen, vom Züchter bis zum Metzgermeister,

27

wichen deutlich stärker von der richtigen Lösung ab.

28

Dank des Internets können online heutzutage riesige „Crowds“ (also Menschenmengen) zusammen-

29

wirken und noch weitaus erstaunlichere Leistungen erbringen. Das prominenteste Beispiel ist wohl

30

die Online-Enzyklopädie Wikipedia.

31

Und was ist mit der Dummheit der Massen – gibt es vielleicht auch Schwarmdummheit? „Zehn Deut-

32

sche sind natürlich dümmer als fünf Deutsche“, lästerte etwa nach der Wiedervereinigung der Schrift-

33

steller Heiner Müller. An der mehrheitlich von Fußgängern missachteten roten Ampel mag man ihm

34

da manchmal zustimmen. Doch sollte man die Fähigkeit des Schwarms, Fehler rasch wieder zu korri-

35

gieren, auch nicht unterschätzen.

Aus: Westfalenpost vom 21.03.2021, Rubrik „Mittendrin“ (Text ist gekürzt und geringfügig verändert; Überschrift geändert). Material 6a Wikipedia – Aktuelle Herausforderungen. Lukas Mezger im Gespräch mit Jens Tönnesmann von ZEIT ONLINE Lukas Mezger ist Wikipedia-Autor und ehrenamtlich Vorsitzender von Wikimedia Deutschland.

1

ZEIT ONLINE: Warum fällt es Wikipedia so schwer, jüngere Autorinnen und Autoren anzulocken?

2

Mezger: Es stimmt schon, dass die meisten Wikipedianer ältere, weiße Männer sind – und

3

das meine ich nicht negativ, das sind ja leidenschaftlich engagierte Menschen. Aber

4

die Gruppe der Jung-Wikipedianer setzt sich gezielt dafür ein, mehr jüngere Men-

5

schen für die Wikipedia zu begeistern – auch wenn die ihre Zeit vielleicht lieber in

6

anderen sozialen Netzwerken verbringen. Wir sind froh, dass es bei uns nicht um

7

schnelle Likes geht; aber wir müssen auch überlegen, was Wikipedia zum Beispiel

8

von Instagram lernen kann.

9

ZEIT ONLINE: Ein anderes Problem ist, dass es viel weniger Wikipedianerinnen gibt als Wikipe-

10

dianer. Nimmt Wikipedia eine zu männliche Sicht auf die Welt ein?

11

Mezger: Das Ungleichgewicht ist ein ernstes Thema. Und der bekannte Fall von Donna

12

Strickland zeigt, dass es sich auf die Inhalte auswirkt. Die Physikerin wurde zuerst

13

für zu irrelevant für die englischsprachige Ausgabe der Wikipedia befunden und

14

der Eintrag über sie gelöscht – bis sie den Nobelpreis gewonnen hat. Das war natür-

15

lich ein Skandal. Aber es gab auch eine weitere Erklärung dafür: Die englischspra-

16

chige Wikipedia setzt voraus, dass eine Persönlichkeit auch in den Medien rezipiert

17

wird, damit sie einen Eintrag erhalten kann. Und die Medien berichten mehr über

18

Männer als über Frauen, was sich wiederum auf die Inhalte von Wikipedia auswirkt.

Aus: Wikipedia – Aktuelle Herausforderungen. vom 21.03.2021 , letzter Zugriff am 25.02.2022,

(Text gekürzt und geringfügig verändert; Überschrift geändert). Material 6b Fachkräftemangel Thomas Urban Auf Wikipedia toben sich auch Autoren aus, die Halb- und Unwahrheiten, Beschönigungen und Diffamierungen verbreiten.

1

Kann man der Wikipedia noch trauen? Auf jeden Fall ist es in den vergangenen Jahren schwieriger

2

geworden. Das Problem der veralteten, überholten Artikel ist das augenscheinlichste – aber es ist nicht

3

das einzige.

4

Grundsätzlich kann an der Wikipedia jeder mitarbeiten. Wer einen Artikel verändern will, gelangt

5

ber einen Reiter am Kopf jedes Textes in den Bearbeitungsmodus. Unter dem Reiter „Versionsge-

6

schichte“ kann man sich außerdem ansehen, welche Änderungen an einem Artikel vorgenommen

7

wurden seit seiner Entstehung. Wenn ein neuer Autor etwas ändert, muss ein erfahrener Wikipedianer

8

die Änderungen sichten und freischalten, bevor sie veröffentlicht werden. Jede Aussage muss vom

9

Autor belegt werden. Als weitere Kontrollstufe können schließlich die Administratoren eingreifen.

10

Wikipedia steht jedem offen – und doch fehlt es dem Projekt an neuen Autoren, an Experten, die ihr

11

Wissen einbringen. Die Folge dieses Fachkräftemangels: Bei einem so wichtigen Themenkomplex

12

wie „Nationalsozialismus“ gehören nicht etwa die angesehensten Experten und Historiker, sondern

13

ein arbeitsloser Klavierlehrer und ein aus dem Schuldienst ausgeschiedener Lateinlehrer zu den aktivsten

14

Autoren.

15

Auch gezielte Manipulation ist in Wikipedia-Artikeln zu finden, durch „Schönschreiber“ etwa, die

16

Artikelinhalte „optimieren“. Ein Beispiel aus der Wirtschaft: Im Artikel über eine Unternehmensgruppe,

17

die im Bereich der Aufstellung von Spielautomaten arbeitet, wurde der Begriff „Spielsucht“ durch

18

die harmlosere Wendung „vorübergehend übertriebenes Spielverhalten“ ersetzt.

19

Oder: Im Themenbereich Medizin wurde ein Vielschreiber als Angestellter eines Pharmakonzerns

20

enttarnt; ihm konnte nachgewiesen werden, dass er Informationen über Nebenwirkungen von Medika-

21

menten in Wikipedia verharmlost hat. Zudem wird ihm vorgeworfen, das Kapitel über die Geschichte

22

seines Arbeitgebers während der Zeit des Nationalsozialismus geschönt zu haben: Er hat das Thema

23

in einen neuen Artikel ausgelagert, auf den man aber nur bei gezielter Suche stößt. Auf den Artikel

24

über den Konzern wird täglich etwa 350-mal geklickt, auf den ausgelagerten Text über die Geschichte

25

des Konzerns nur 16-mal.

Aus: Süddeutsche Zeitung, Nr. 230, 05./06.10.2019, S. 12 (Text gekürzt und geringfügig verändert).

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Wahlthema 1

Einleitung

- Der Entwicklungsroman Blackbird von Matthias Frederik Brandt erschien 2019 im Kölner Verlag Kiepenhauer & Witsch. Er handelt von der Zeit des Erwachsenwerdens und das dazugehörige Scheitern der Jugendlichen im Werk. Der Autor verknüpft dies thematisch mit eigenen autobiografischen Zügen.

- Thematisiert werden die typischen Themen der Adoleszenz wie Freundschaft, Liebe und Tod. Diesen Herausforderungen muss sich auch der 15-jährige Schüler Motte (Morten) stellen.

- Der Roman spielt im Jahr 1977, zu welcher Zeit die BRD ganz im Zeichen des RAF-Terrors steht.

Inhaltliche Analyse

- Morten kommt nach Hause und sieht zwei Gestalten auf dem Hausdach, eine größere und eine kleinere Person. (Z. 1)

- Im Treppenhaus trifft Morten auf seine Mutter, die sich dort mit dem größeren Schornsteinfeger nach seiner getanen Arbeit unterhält. (Z. 11)

- Beim Hinzukommen des kleineren Schornsteinfegers stellt sich heraus, dass es sich hierbei um Steffi, eine ehemalige Klassenkameradin von Morten handelt, die nun die Auszubildene des größeren Schornsteinfegers ist. (Z. 28)

- Steffi und Morten sprechen darüber, woher sie sich kennen. Dabei schauen ihnen Mortens Mutter und der Schornsteinfeger lächelnd zu. (Z. 29)

- Auffällig ist dabei, dass Steffis äußeres Erscheinungsbild innerhalb Mortens innerem Monolog in extremer Genauigkeit und Detailliertheit dargestellt wird. (Z. 34 ff.)

- Der Textabschnitt endet damit, dass die beiden Schornsteinfeger zum nächsten Haus weiterziehen. (Z. 62)

Mortens Einstellung und Verhalten gegenüber seiner Mutter

- Morten möchte sich am Wohnzimmer vorbeischleichen, um in die Küche zu gehen und seiner Mutter dabei nicht zu begegnen. (Z. 5) Daraufhin möchte diese jedoch ihren Sohn umarmen, was Morten jedoch nicht zulässt.

- Weiterhin empfindet er das Verhalten seiner Mutter gegenüber dem Schornsteinfeger als peinlich und reagiert ihr gegenüber mit Unverständnis, als diese dem Schornsteinfeger ein Trinkgeld von zehn Mark gibt. Morten vergleicht dies direkt mit seinem eigenen Taschengeld. (Z. 11)

- Morten reagiert empört, als ihm seine Mutter sagt, dass das Berühren eines Schornsteinfegers Glück bringe und er ihn deshalb berühren soll. (Z. 16)

- Außerdem ist er beschämt, als sie ihn distanzlos beim Spitznamen nennt, obwohl offensichtlich fremde Personen anwesend sind. (Z. 21)

Welche Art von Erinnerungen hat Morten an Steffi und wie nimmt er sie bei der Begegnung bei ihm zu Hause wahr?

- Zunächst kann sich Morten gar nicht an Steffi erinnern. Nach langem Überlegen fällt ihm nur eine Geschichte aus der Grundschulzeit ein. Steffi sei damals von einem Apfelbaum in eine große Laubgruppe gesprungen, in dem noch eine Heugabel lag, hat sich dabei schwer verletzt und musste sogar operiert werden. (Z. 34 ff.)

- Morten nimmt Steffi bei der Begegnung nur als Schornsteinfegerin wahr. Insbesondere fällt ihm dabei ihre Arbeitskleidung auf, die ihn selbst plötzlich kindisch fühlen lässt. (Z. 52)

- Im Gegensatz zum unsicheren Morten, der vor lauter Aufregung stottert (Z. 48), tritt Steffi souverän, selbstbewusst, erwachsen und äußerst redselig auf.

- Seine Wahrnehmung fällt insbesondere auf ihr Äußeres wie ihre kleine Körpergröße, hervorstehende Unterlippe, Grübchen und ihr mit Ruß bedecktes Gesicht. (Z. 54)

Analyse der sprachlichen und erzählerischen Mittel

- Morten spricht innerhalb des Textauszugs durchgehend in Ich-Form, wodurch der Leser Anteil an seiner Gefühls- und Gedankenwelt hat. Dieser Eindruck wird durch den inneren Monolog und die Verwendung von erlebter Rede verstärkt. Außerdem fallen umgangssprachliche Worte auf. (Z. 57)

- Die dialogartigen Redebeiträge erzeugen Authentizität und Lebendigkeit und lassen Rückschlüsse auf die Personenbeziehungen schließen.

- Mortens Stottern und seine Unterbrechungen innerhalb der wörtlichen Rede deuten auf seine Unsicherheit, Verlegenheit und sein Zögern innerhalb des Gesprächs mit Steffi hin. Außerdem ist er von Steffis plötzlichem Auftreten und der Tatsache, dass sie ihn direkt mit seinem Spitznamen anspricht, äußerst überrascht. (Z. 26, 48, 50)

- Die Epipher „Mutter glotzte. Schornsteinfeger glotzte.“ (Z. 45) deutet auf seine Überforderung verweist darauf, dass ihn die Unterhaltung und generelle Situation peinlich berührt.

- Mithilfe von Hypotaxen und Aufzählungen beschreibt Morten das äußere Erscheinungsbild von Steffi in höchster Genauigkeit. (Z. 26 ff.)

- Durch die verwendete Inversion „Komisch war das, dass die wirklich schon arbeitete“ (Z. 51) verdeutlicht Morten sein Erstaunen über den beruflichen Werdegang seiner ehemaligen Klassenkameradin.

Mögliche Inhalte in Steffis innerem Monolog

- Sie ist von dem Wiedersehen mit Motte durchaus angetan, denkt über das gemeinsame Erlebnis in der Grundschulzeit nach und hat vor, ihm eine Postkarte zu schreiben.

- Aufgrund ihrer feinfühligen und empathischen Art könnten ihr die familiären Spannungen in Mortens Zuhause auffallen.

- Ihr ist womöglich auch aufgefallen, wie überrascht er von ihrem gemeinsamen Wiedersehen, ihrer beruflichen Entwicklung und ihrer ungewöhnlichen Berufswahl ist.

Wahlthema 2

Überschrift

-

Wikipedia, der größte digitale Wissensspeicher der Welt

Welche Ideen verfolgen die Gründer des Online-Nachschlagwerks Nupedia und mit welchem Ergebnis wurde dieses zu Wikipedia weiterentwickelt?

Ideen:

- Ursprünglich wurde die Plattform geschaffen, um enzyklopädisches Wissen online abrufen zu können. (Material 1a)

- Nicht nur wenigen Personen sollte die Möglichkeit offen stehen, sondern allen Menschen, wodurch ein gemeinschaftliches Internetprojekt entstehen sollte. Die Artikel können kollaborativ von den Nutzern verändert werden. (Wiki-Prinzip) (Material 1a)

- Dadurch wollte man die Begutachtung der wissenschaftlichen Gutachter beschleunigen. (Material 1a)

Ergebnis der Weiterentwicklung:

- Verfügbarkeit eines freien und kostenlosen Wissensangebots im Internet (Material 1a)

- Förderung von kollaborativem Schreiben durch eine niedrige Einstiegsschwelle (Anonymität) und schnelle Bearbeitung der Inhalte (Material 1a, b)

- Zunahme der Qualität durch den Einsatz von Grafiken (Material 1 b)

- Doch nicht nur die Anschaulichkeit, sondern auch die Qualität des Informationswertes einzelner Artikel hat sich erhöht und wurde inhaltlich differenzierter. (Material 1a, b)

- Außerdem hat sich die Anzahl der Artikel stark erhöht. (Material 1a, b)

Wohin liegen heute die Stärken der Wikipedia?

- Als User hat man die Möglichkeit, sich an der Erstellung neuer Artikel oder dem Hinzufügen weiterer Informationen mit einzubringen. Außerdem lassen sich fehlerhafte Texte schnell und ohne großen Aufwand korrigieren. (Material 1a, 1b, 6a, 6b)

- schneller Zugriff auf kostenlosen Wissensspeicher (1a, b)

- Durch eine große Menge an Schreibern erzielt man eine qualitativ und quantitativ hohe und umfangreiche Themenvielfalt sowie ständige Aktualität. (Material 4, 6b)

- Änderungen müssen vor ihrer Veröffentlichung zunächst freigeschaltet werden. (Material 6b)

- Hohe bis sehr hohe Verlässlichkeit in der Altersgruppe 14-49 Jahre. (Material 3)

- Jeder darf sich an der Erstellung und Veränderung beteiligen, weshalb die Gemeinschaft der an Wikipedia beteiligten Schreiber gestärkt wird und man für eine Gleichberechtigung der Schreibenden sorgt. Die Schreibenden kommen aus allen sozialen und beruflichen Schichten unserer Gesellschaft. (Material 1 a, 4, 6a)

Das Phänomen der „Schwarmintelligenz“ und die Verbindung zur Funktionsweise der Wikipedia

- Das Phänomen stammt ursprünglich aus der Tierwelt und wurde bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts entdeckt und näher erforscht. Einzelne Tiere sind größeren Gefahren ausgesetzt, als wenn sie als Schwarm unterwegs sind. (Material 5)

- Diese Fähigkeit des Schwarms wird auch als „Weisheit der Massen“ bezeichnet. (Material 5)

- Auch die Menschen im Internet sind als Menschenmenge leistungsstärker als der Einzelne allein. Dies bringt wiederum Vorteile für Wikipedia. Das Zusammenwirken in der Masse als gemeinschaftliches Projekt dient der Qualität und Quantität der Inhalte von Wikipedia und ist dafür verantwortlich, dass die Inhalte überhaupt erst entstehen. (Material 1a, 5)

- Weiterhin lassen sich aufgrund der Schwarmintelligenz Inhalte überprüfen und Fehler schnell beheben. (Material 4)

- Die Effektivität des Schwarms setzt sich unter anderem auch aus der Vielfalt unterschiedlicher Schreiberkreise zusammen. (Material 4, 6a)

Zusammensetzung der Autorenschaft der Wikipedia

- Laut den Gründern von Wikpedia Sanger und Wales ist die Autorenschaft sehr vielfältig. Jeder soll die Möglichkeit haben, mitschreiben zu dürfen. Dabei werden Menschengruppen mit akademischen Grad nicht zwingend bevorzugt. (Material 1a)

- Im Vergleich zu wenig Experten und z. B. auch Historiker (Material 6b)

- Es gibt sogenannte „Schönschreiber“, die bestimmte Texte zu ihrem eigenen Vorteil oder zum Vorteil des Unternehmens, in dem sie beschäftigt sind, optimieren und sie somit auch manipulieren. (Material 6b)

- Die Autorenschaft ist eher männlich dominiert und es gibt wenige junge Schreiber. (Material 6a)

Probleme dieser Zusammensetzung

- Das Schreiben von Artikeln geschieht nicht immer frei von Subjektivität und persönlicher Meinung. (Material 4)

- Das Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen innerhalb der Autorenschaft hat Auswirkungen auf das Erstellen und die Art der Inhalte sowie auf die Rezeption der Nutzer. (Material 6a)

- Das Schreiben von Artikeln als Mittel zum Zweck und Gefahr für die Leser: Manipulation von Unternehmen, die Inhalte bewusst beschönigen, optimieren oder verharmlosen, um besser dazustehen und daraus sogar wirtschaftlichen Profit zu erzielen. (Material 6b)

- Darunter leidet wiederum die Verlässlichkeit der Inhalte und die Nutzer werden selbstverständlich zunehmend skeptischer. (Material 3)

Inwiefern kann die Nutzung der Wikipedia zur Informationsbeschaffung sinnvoll sein?

- Im Gegensatz zu Nachschlagewerken in Print profitieren die Nutzer von der Aktualität der Inhalte auf Wikipedia. Ebenfalls kann man auf mögliche Fehler direkt reagieren und sie schenll beheben, ohne dass man dafür eine neue Auflage produzieren muss.

- Man hat in kürzester Zeit Zugriff auf sehr viele ausführliche und übersichtliche Artikel. Bei einer ersten Informationsbeschaffung hat man deshalb schnell das Wichtigste auf einen Blick.

- Aufgrund der weltweiten Nutzung und des internationalen Einflusses von Wikipedia stammen die Autoren aus unterschiedlichen Regionen, Kulturen und Religion. Dies wirkt sich sowohl auf die Themenvielfalt der Artikel als auch auf die Verlässlichkeit positiv aus.

- Die angegebenen Links in den Artikeln helfen bei der inhaltlichen Überprüfung der Artikel in Wikpedia und stellen eine Grundlage für weitere Schritte in der Informationsbeschaffung dar. Denn oft müssen Inhalte noch gründlicher recherchiert werden.

- Ein kritisches Bewusstsein im Umgang mit den Inhalten auf Wikipedia ist wichtig, um sich nicht allzu sehr von subjektiven Sichtweisen beeinflussen zu lassen. (Material 4) Außerdem sollte man als Nutzer auch in Bezug auf mögliche Fehlerquellen innerhalb der Artikel aufmerksam sein.