Teil B – Neurobiologie, Immunbiologie, Genetik

Wähle eine der nachstehenden Aufgaben aus und bearbeite diese.

Seit 2015 wird das Zika-Virus mit Mikrozephalie und neurologischen Schäden bei Föten und Neugeborenen in Verbindung gebracht.

Mikrozephalie, ein stark verkleinerter Hirnschädel, entsteht bei einer Zika-Infektion als Folge einer Fehlentwicklung des Gehirns, wenn sich die Mutter im ersten Schwangerschaftsdrittel mit dem Virus infiziert.

Die Viren befallen dabei neuronale Vorläuferzellen, aus denen sich unter anderem die Neuronen und Astrozyten entwickeln. Das Virus nutzt die Nervenzellen zur Vermehrung. Dabei wird der Zellzyklus gestört. Die Zellen verlieren vorzeitig ihre Teilungsfähigkeit und sterben ab. Das Zika-Virus bindet an Wirtszell-Proteine und wird durch Endozytose aufgenommen. Danach wird das Kapsid ins Cytoplasma freigesetzt, wo es sich öffnet und das RNA-Genom entpackt wird.

Die Virus-RNA wird direkt im Cytoplasma repliziert. Aus der RNA wird durch Proteinbiosynthese ein Proteinkomplex erzeugt, der anschließend in einzelne virale Proteine gespalten wird. Danach erfolgt die Reifung der Viren im Endoplasmatischen Retikulum und Golgi-Apparat. Die reifen Viren verlassen die Wirtszelle durch Exozytose. Material 2: Aufnahme und Vermehrung von Zika-Viren Nach erfolgter Infektion treten innerhalb kürzester Zeit Krankheitssymptome wie Hautausschlag, Fieber, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Bindehautentzündung des Auges auf. Die Erkrankung dauert in der Regel drei bis sieben Tage. Der Infektionsverlauf kann aber auch symptomfrei bleiben. Einmal infizierte Personen zeigen meist einen lebenslangen Schutz gegen den Erreger.

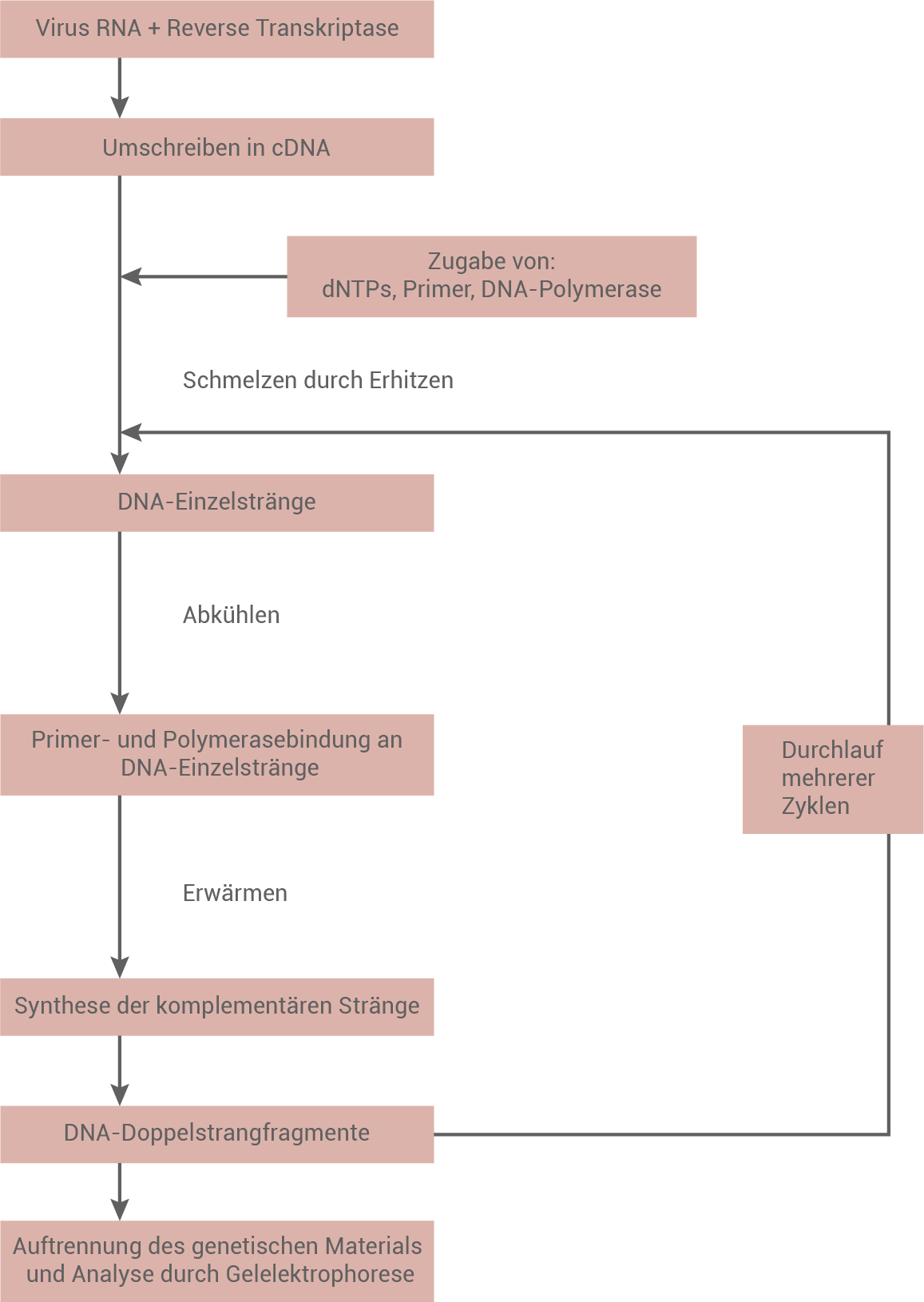

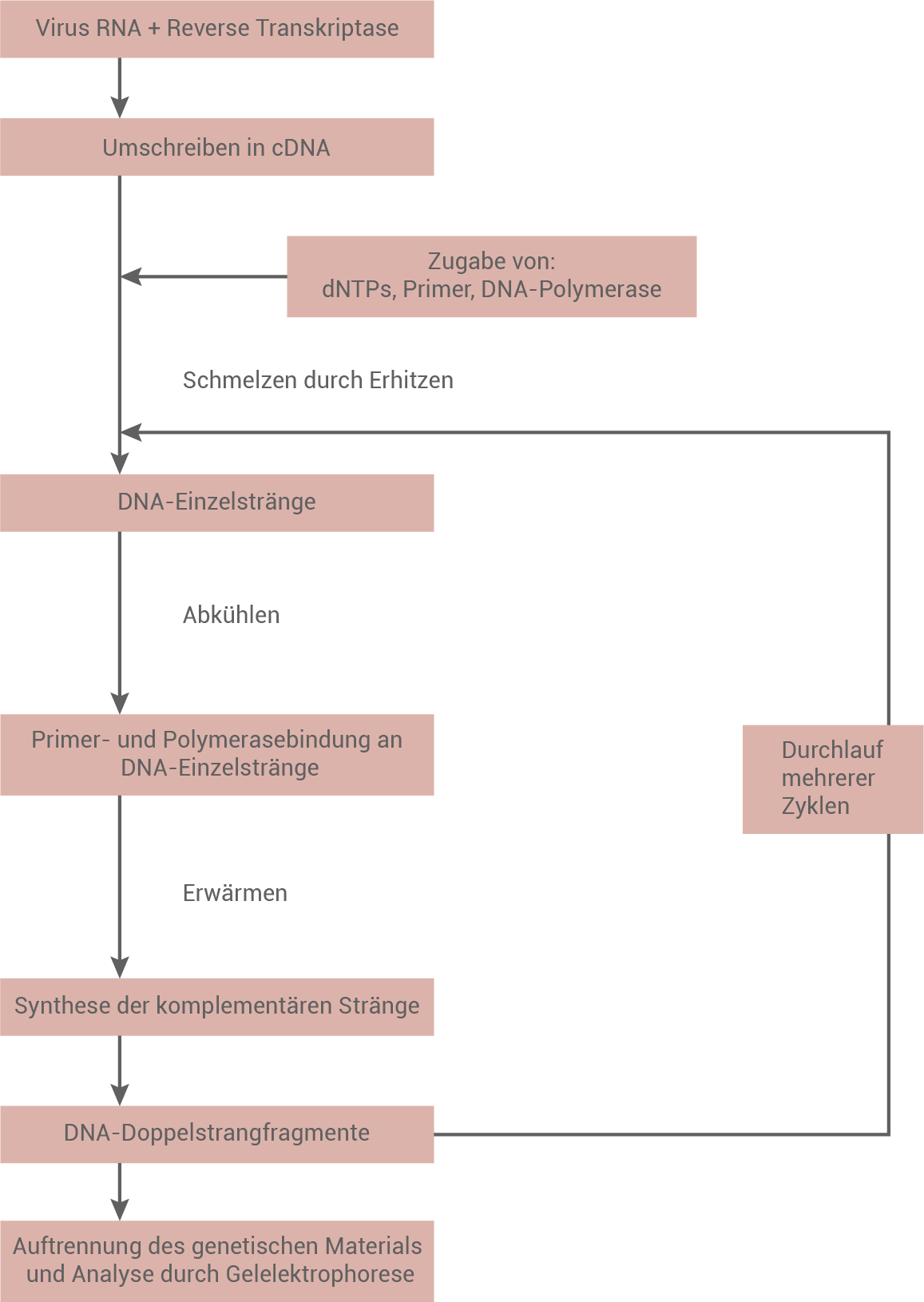

Der Nachweis einer Infektion kann innerhalb von 28 Tagen über eine sogenannte Reverse Transkriptase-PCR (RT-PCR) mit anschließender Gelelektrophorese erfolgen. Dabei wird der PCR eine reverse Transkription vorgeschaltet. Bei dieser wird mit Hilfe des Enzyms Reverse Transkriptase RNA in doppelsträngige DNA umgeschrieben.

Genetisches Virusmaterial ist nach erfolgter Infektion in Körperflüssigkeiten wie Blut, Urin und Speichel enthalten. Material 3: Krankheitsverlauf bei Zika-Virus-Infektion und Nachweisverfahren Astrozyten sind für Wachstum und Funktion des Gehirns entscheidend. Sie unterstützen den Stoffwechsel der Neuronen, sind an der Synapsenbildung beteiligt und bilden die Blut-Hirn-Schranke, wodurch das Gehirn vor schädlichen Stoffen und somit vor Infektionen und Entzündungen geschützt wird.

Astrozyten können als einzige Zellen im Gehirn Glucose in Form von Glykogen speichern. Dieses kann bei Glucosemangel mobilisiert werden. Daraufhin verstoffwechseln die Astrozyten Glucose zu Lactat. Das gebildete Lactat wird den Neuronen zugeführt und im abbauenden Stoffwechsel zur Energiebildung genutzt. Werden Astrozyten von den Viren befallen, können sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Material 4: Funktion der Astrozyten im Gehirn

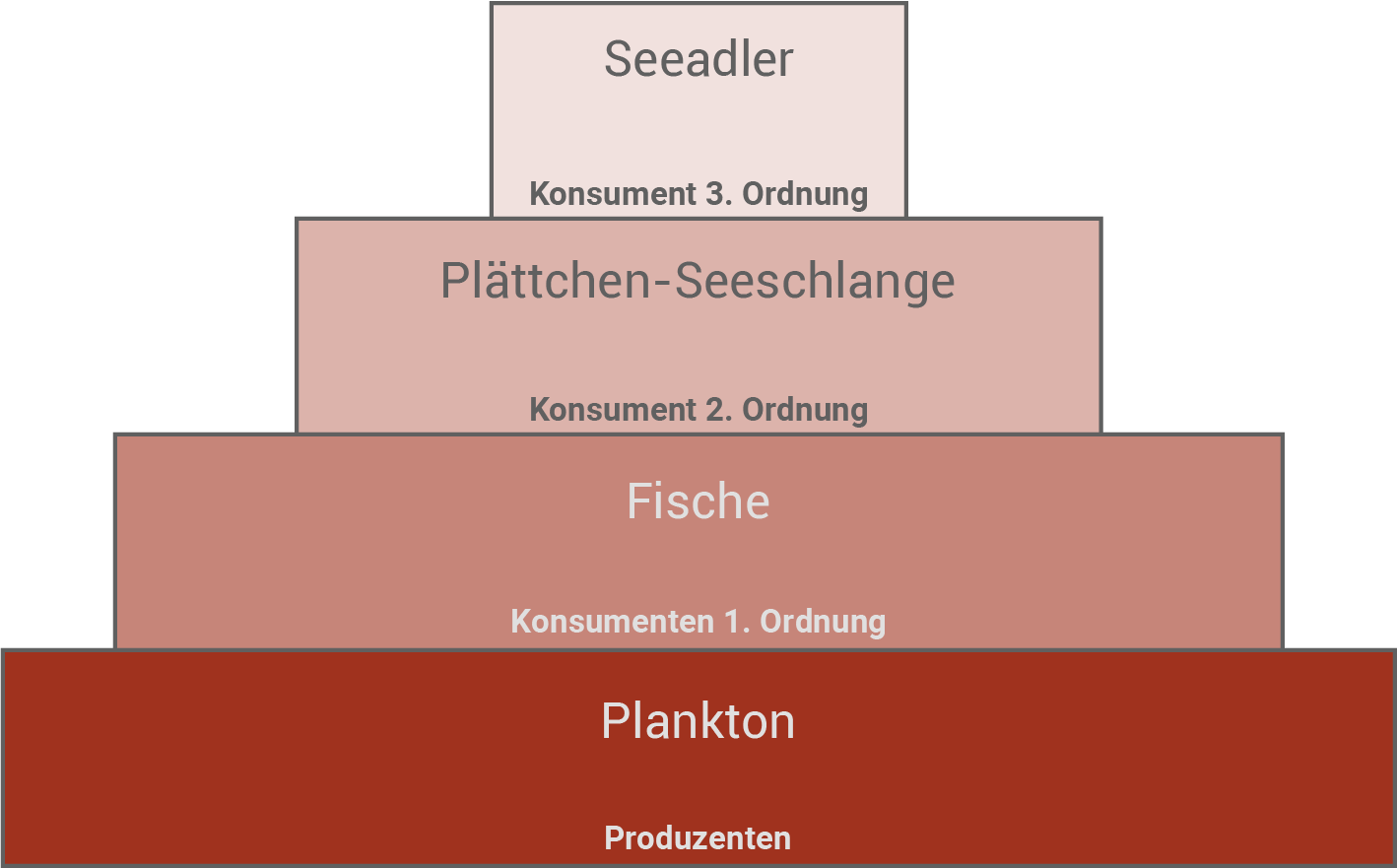

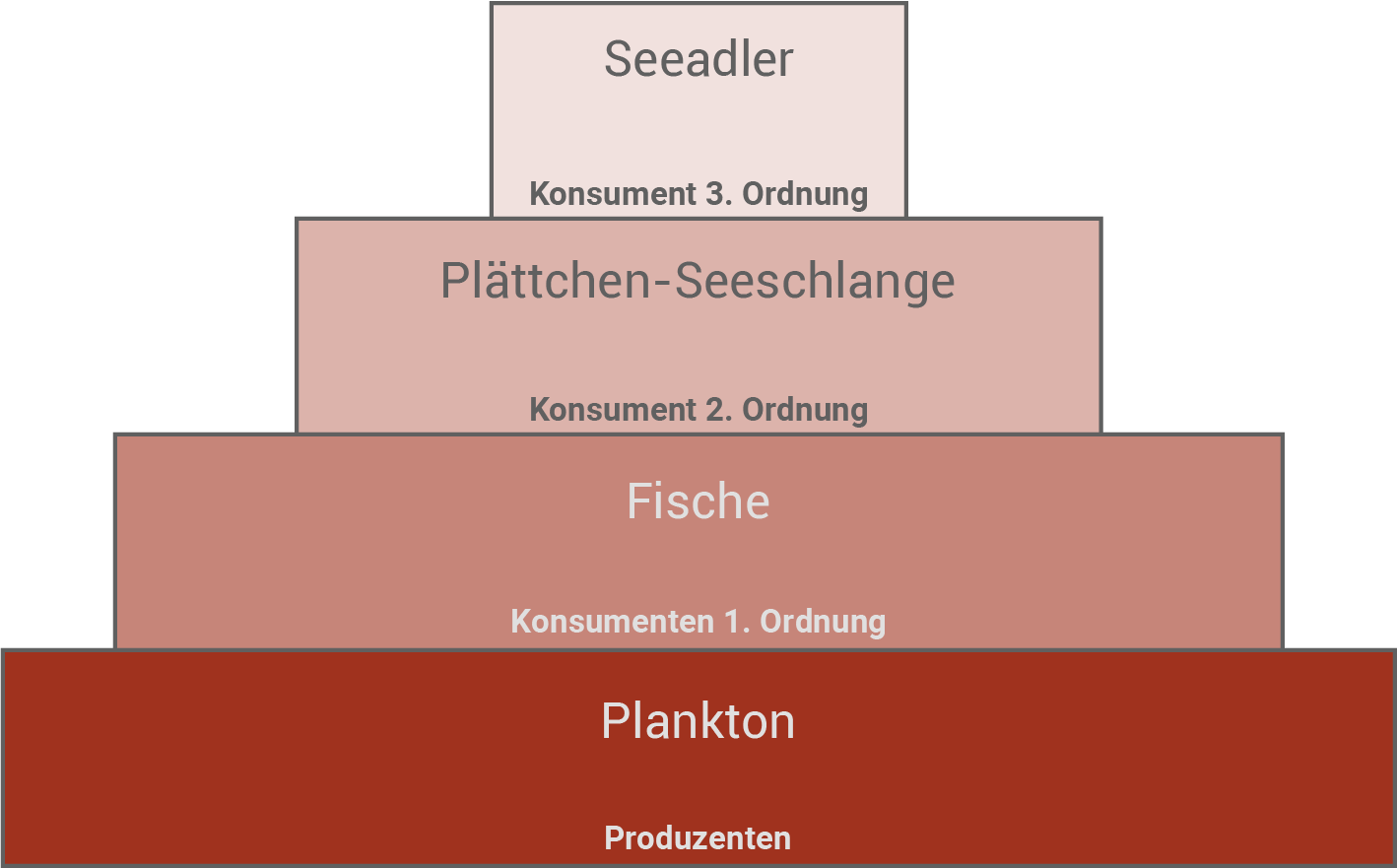

Aufgrund ihres sehr wirksamen Giftes haben die Seeschlangen kaum Feinde. Es ist anzunehmen, dass sie gelegentlich von Haien oder Walen gefressen werden. Daneben gibt es Beobachtungen, dass Seeadler die Schlangen jagen, wenn diese zum Luftholen und zum Aufwärmen an die Wasseroberfläche kommen. Material 5: Lebensweise der Plättchen-Seeschlange

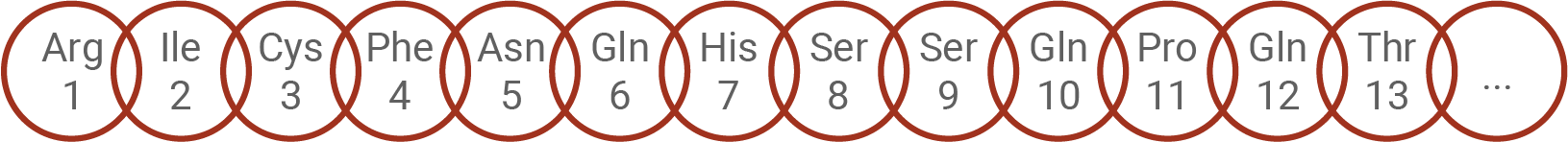

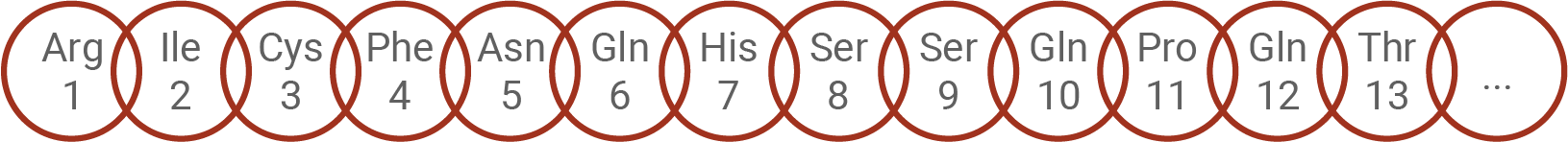

Material 6: Ausschnitt aus der Primärstruktur eines Erabutoxins

Material 6: Ausschnitt aus der Primärstruktur eines Erabutoxins

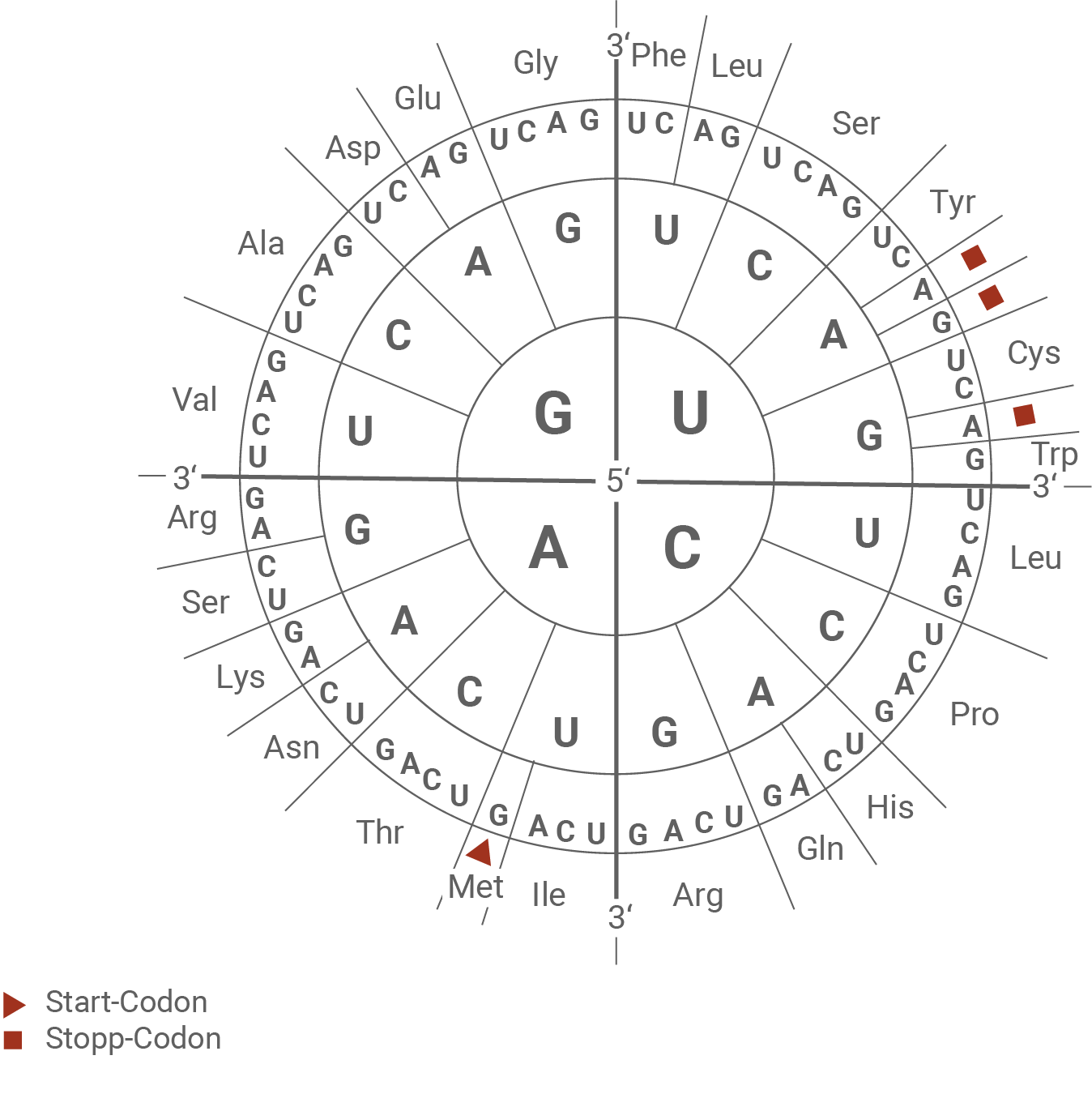

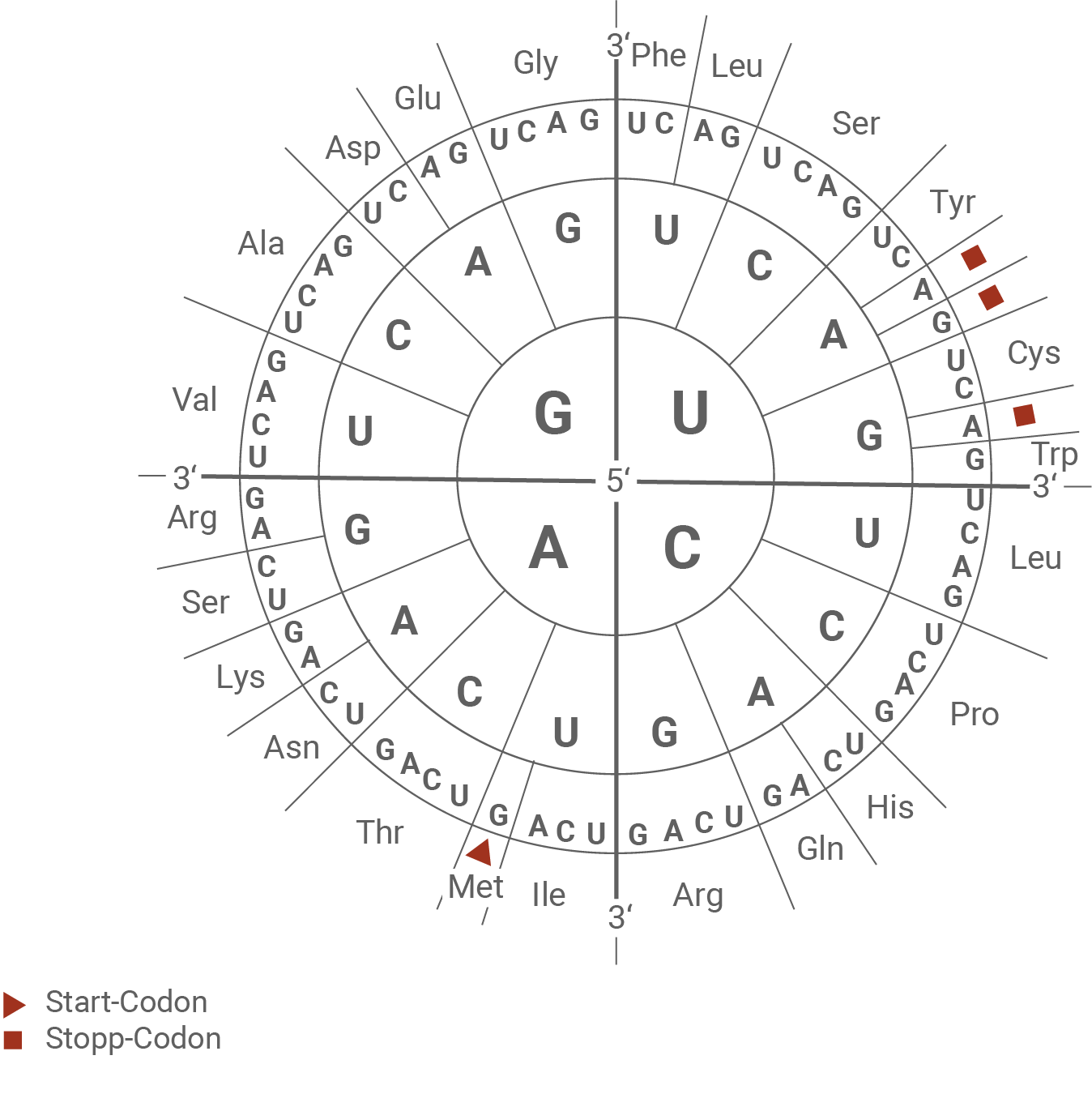

Material 7: Code-Sonne

Material 7: Code-Sonne

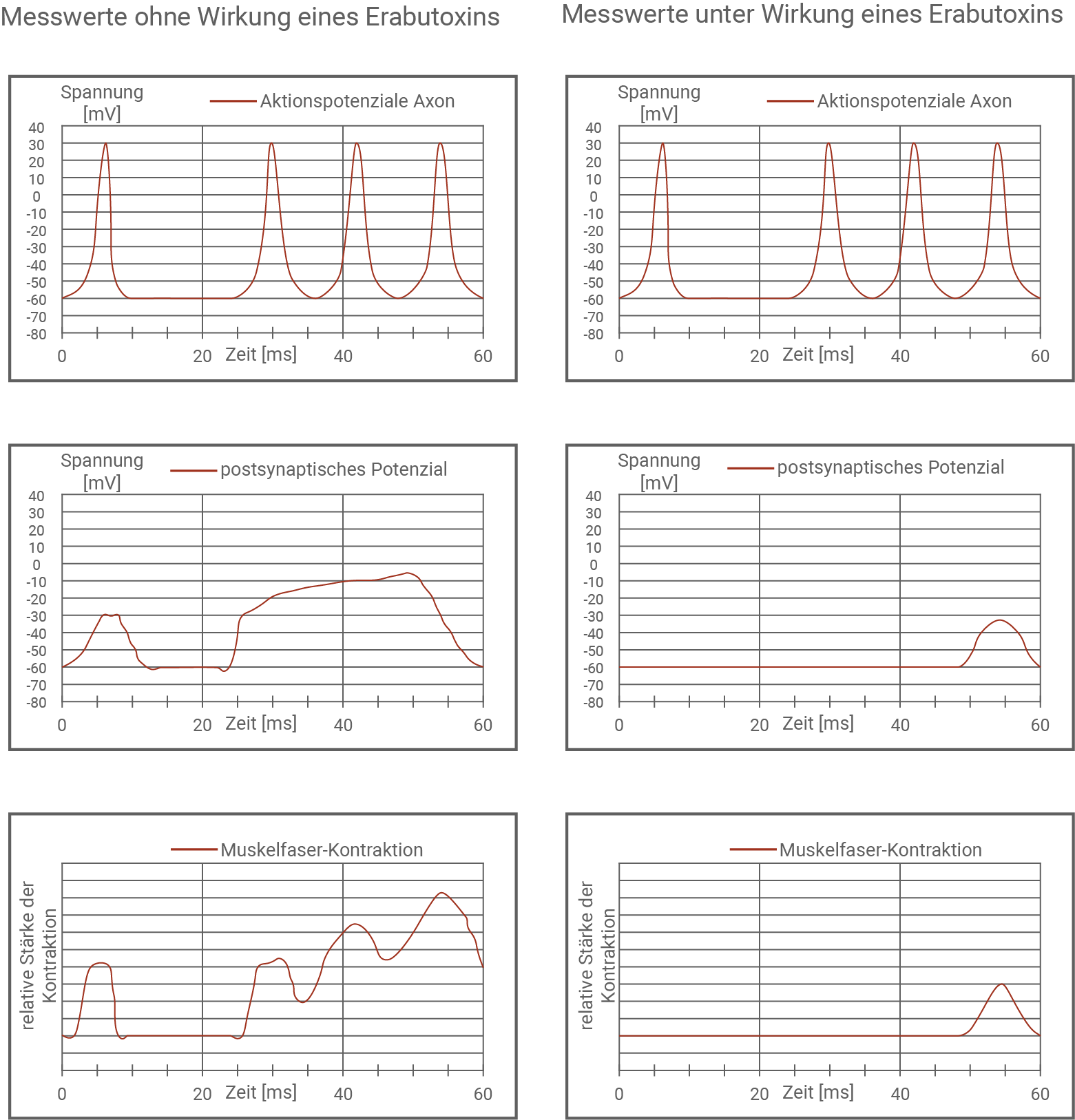

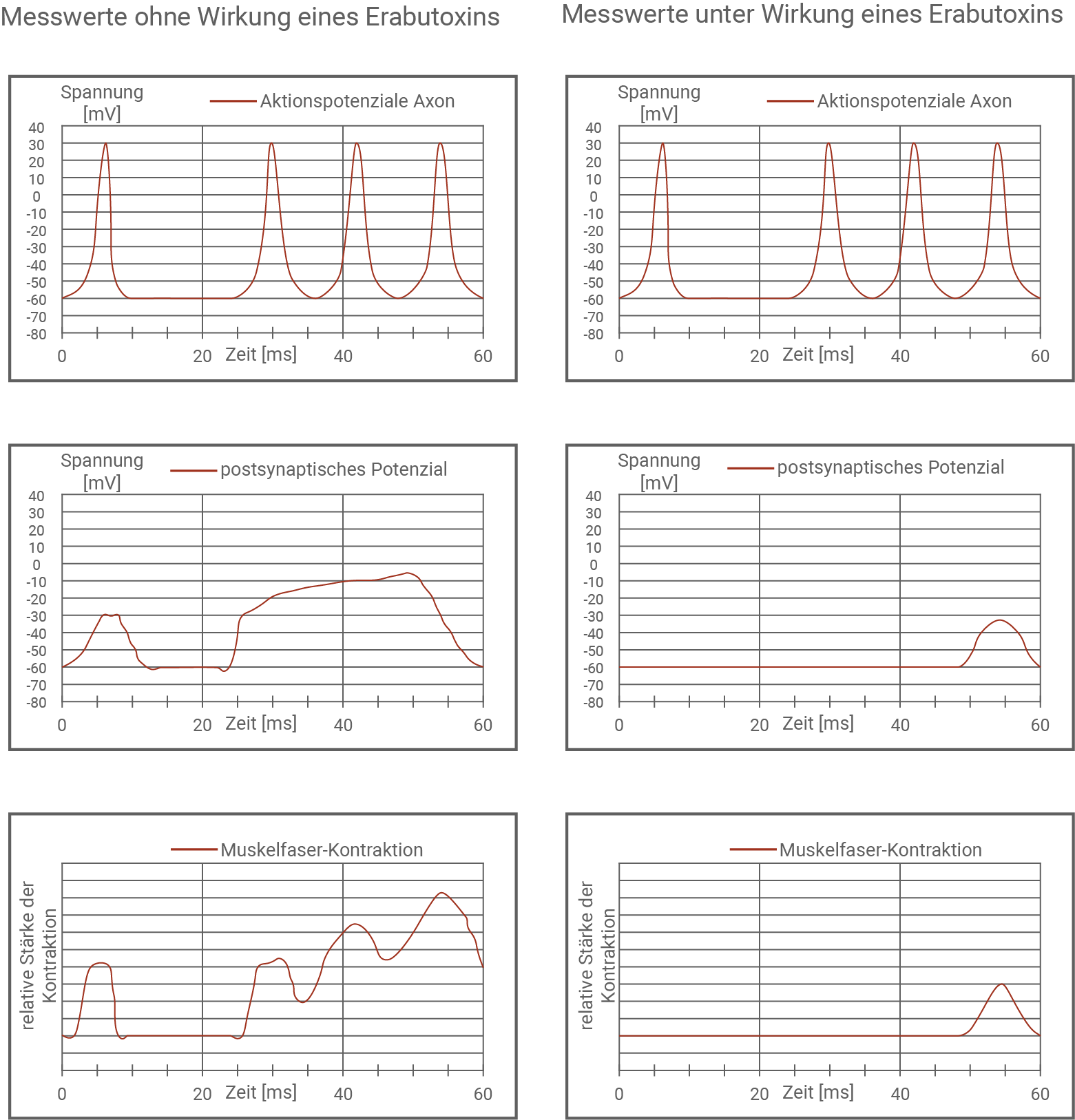

Material 8: Messwerte ohne Wirkung (links) und unter Wirkung (rechts) eines Erabutoxins

Material 8: Messwerte ohne Wirkung (links) und unter Wirkung (rechts) eines Erabutoxins

Aufgabe B1

Das Zika-Virus gehört zur Gruppe der Flaviviren wie das Dengue-Virus und das Gelbfieber-Virus. Erstmals wurde das Virus 1947 identifiziert. Zika-Viren befallen vor allem Zellen der Haut und neuronale Stammzellen. Die Übertragung erfolgt überwiegend über verschiedene Mücken der Gattung Aedes.Seit 2015 wird das Zika-Virus mit Mikrozephalie und neurologischen Schäden bei Föten und Neugeborenen in Verbindung gebracht.

Mikrozephalie, ein stark verkleinerter Hirnschädel, entsteht bei einer Zika-Infektion als Folge einer Fehlentwicklung des Gehirns, wenn sich die Mutter im ersten Schwangerschaftsdrittel mit dem Virus infiziert.

Die Viren befallen dabei neuronale Vorläuferzellen, aus denen sich unter anderem die Neuronen und Astrozyten entwickeln. Das Virus nutzt die Nervenzellen zur Vermehrung. Dabei wird der Zellzyklus gestört. Die Zellen verlieren vorzeitig ihre Teilungsfähigkeit und sterben ab. Das Zika-Virus bindet an Wirtszell-Proteine und wird durch Endozytose aufgenommen. Danach wird das Kapsid ins Cytoplasma freigesetzt, wo es sich öffnet und das RNA-Genom entpackt wird.

Die Virus-RNA wird direkt im Cytoplasma repliziert. Aus der RNA wird durch Proteinbiosynthese ein Proteinkomplex erzeugt, der anschließend in einzelne virale Proteine gespalten wird. Danach erfolgt die Reifung der Viren im Endoplasmatischen Retikulum und Golgi-Apparat. Die reifen Viren verlassen die Wirtszelle durch Exozytose. Material 2: Aufnahme und Vermehrung von Zika-Viren Nach erfolgter Infektion treten innerhalb kürzester Zeit Krankheitssymptome wie Hautausschlag, Fieber, Kopf-, Muskel- und Gelenkschmerzen sowie Bindehautentzündung des Auges auf. Die Erkrankung dauert in der Regel drei bis sieben Tage. Der Infektionsverlauf kann aber auch symptomfrei bleiben. Einmal infizierte Personen zeigen meist einen lebenslangen Schutz gegen den Erreger.

Der Nachweis einer Infektion kann innerhalb von 28 Tagen über eine sogenannte Reverse Transkriptase-PCR (RT-PCR) mit anschließender Gelelektrophorese erfolgen. Dabei wird der PCR eine reverse Transkription vorgeschaltet. Bei dieser wird mit Hilfe des Enzyms Reverse Transkriptase RNA in doppelsträngige DNA umgeschrieben.

Genetisches Virusmaterial ist nach erfolgter Infektion in Körperflüssigkeiten wie Blut, Urin und Speichel enthalten. Material 3: Krankheitsverlauf bei Zika-Virus-Infektion und Nachweisverfahren Astrozyten sind für Wachstum und Funktion des Gehirns entscheidend. Sie unterstützen den Stoffwechsel der Neuronen, sind an der Synapsenbildung beteiligt und bilden die Blut-Hirn-Schranke, wodurch das Gehirn vor schädlichen Stoffen und somit vor Infektionen und Entzündungen geschützt wird.

Astrozyten können als einzige Zellen im Gehirn Glucose in Form von Glykogen speichern. Dieses kann bei Glucosemangel mobilisiert werden. Daraufhin verstoffwechseln die Astrozyten Glucose zu Lactat. Das gebildete Lactat wird den Neuronen zugeführt und im abbauenden Stoffwechsel zur Energiebildung genutzt. Werden Astrozyten von den Viren befallen, können sie ihre Funktion nicht mehr erfüllen. Material 4: Funktion der Astrozyten im Gehirn

1

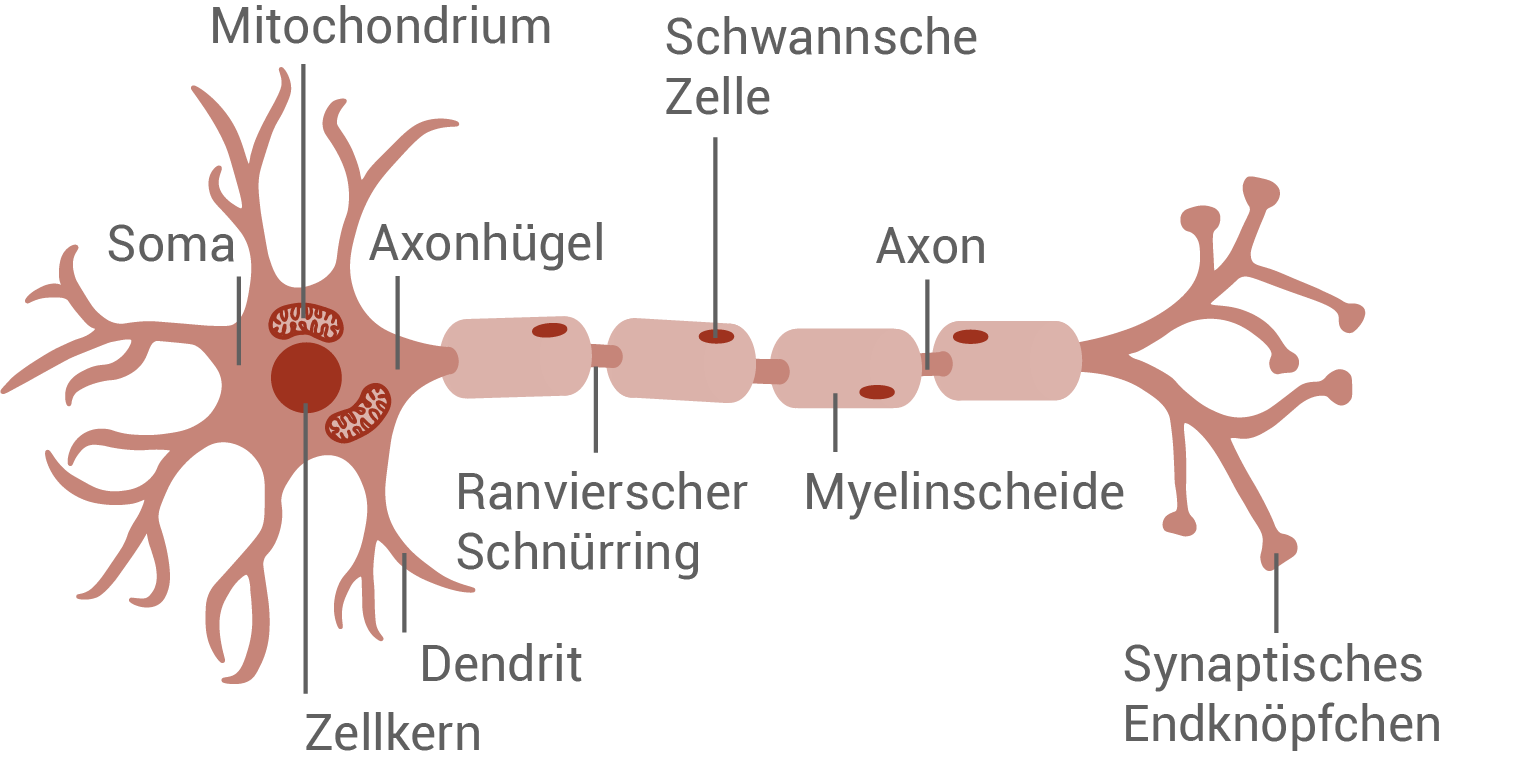

Fertige auf unliniertem Papier eine beschriftete schematische Zeichnung eines markhaltigen Neurons an.

05 BE

2

Vergleiche mit Hilfe von Material 2 die Vermehrung von Zika-Viren mit einem anderen viralen Vermehrungszyklus anhand von vier Kriterien.

04 BE

3

Erläutere die zelluläre Immunantwort nach Befall mit Zika-Viren.

06 BE

4

Stelle das in Material 3 benannte Verfahren zum Nachweis einer Zika-Virus-Infektion in einem Fließschema dar.

07 BE

5

Beschreibe den Abbau der Glucose bis zum Lactat in den Astrozyten.

04 BE

6

Begründe mit Hilfe von Material 4 zwei Auswirkungen auf das Gehirn nach Befall der Astrozyten mit Zika-Viren.

04 BE

30 BE

Aufgabe B2

Die einzige Seeschlangenart Mexikos lebt an der Pazifikküste. Es handelt sich um die Plättchen-Seeschlange Hydrophis platurus aus der Familie der Giftnattern. Der Biss einer Plättchen-Seeschlange kann beim Menschen ohne Behandlung zum Tod führen. Das Gift der Plättchen-Seeschlange stellt ein komplexes Gemisch toxischer Peptide und Enzyme dar. Eines dieser Peptide, aus der Gruppe der Erabutoxine, hat eine spezifische Wirkung im Nervensystem, weshalb es zu den Neurotoxinen gezählt wird. Erabutoxine gelten als die stärksten Schlangengifte. Die Wirkung setzt unmittelbar nach dem Biss der Schlange ein. Die Plättchen-Seeschlange lebt und jagt nahezu ausschließlich im Freiwasser. Hier findet sich genügend Plankton, welches Jungfische anlockt. Zum Nahrungsspektrum der Schlange zählen auch schnell schwimmende Fische. Das Jagen ist sehr energieaufwendig.Aufgrund ihres sehr wirksamen Giftes haben die Seeschlangen kaum Feinde. Es ist anzunehmen, dass sie gelegentlich von Haien oder Walen gefressen werden. Daneben gibt es Beobachtungen, dass Seeadler die Schlangen jagen, wenn diese zum Luftholen und zum Aufwärmen an die Wasseroberfläche kommen. Material 5: Lebensweise der Plättchen-Seeschlange

1

Erstelle unter Verwendung von Material 5 einer vierstufige Nahrungspyramide. Ordne die Trophie-Ebenen zu.

04 BE

2

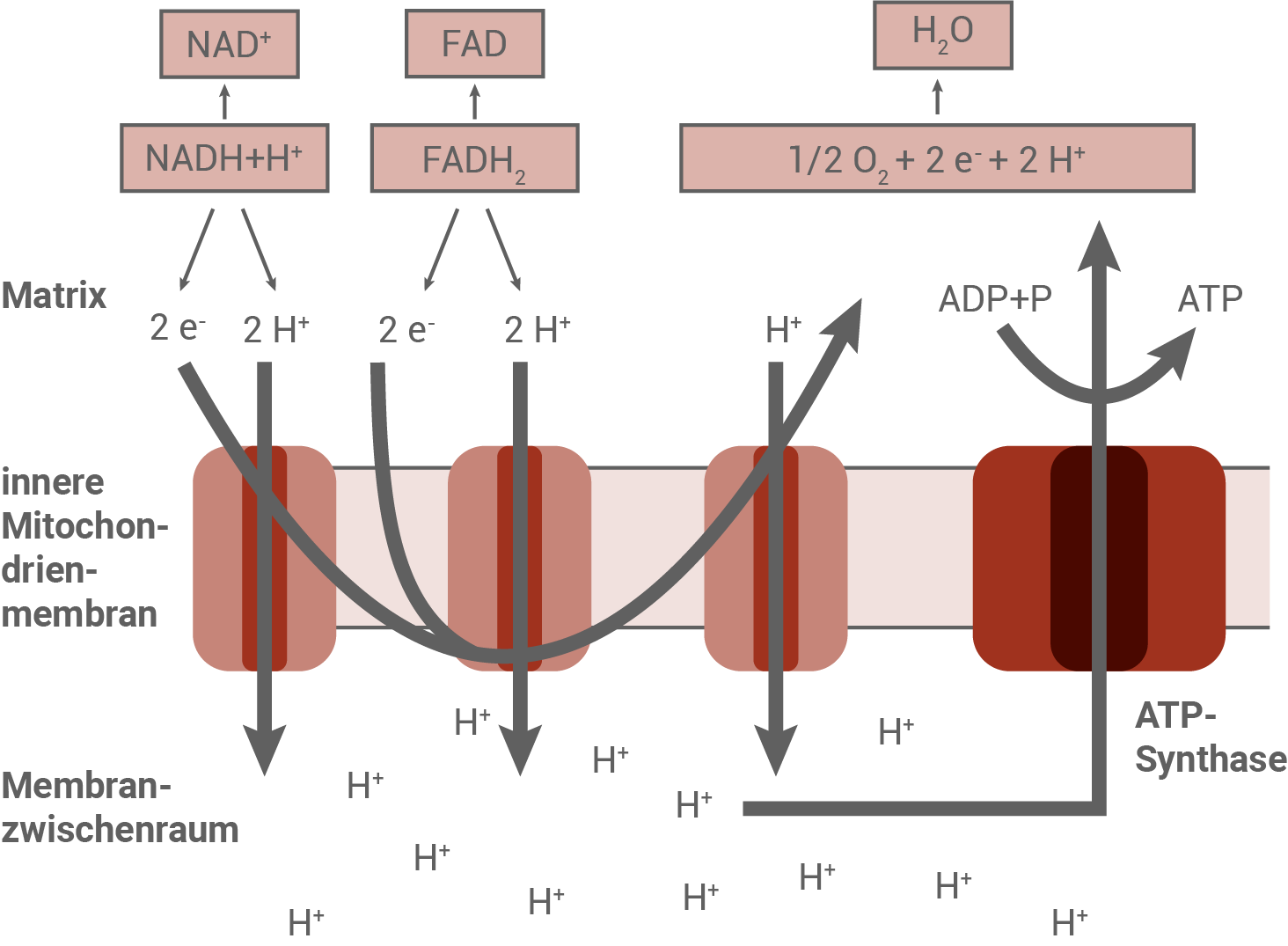

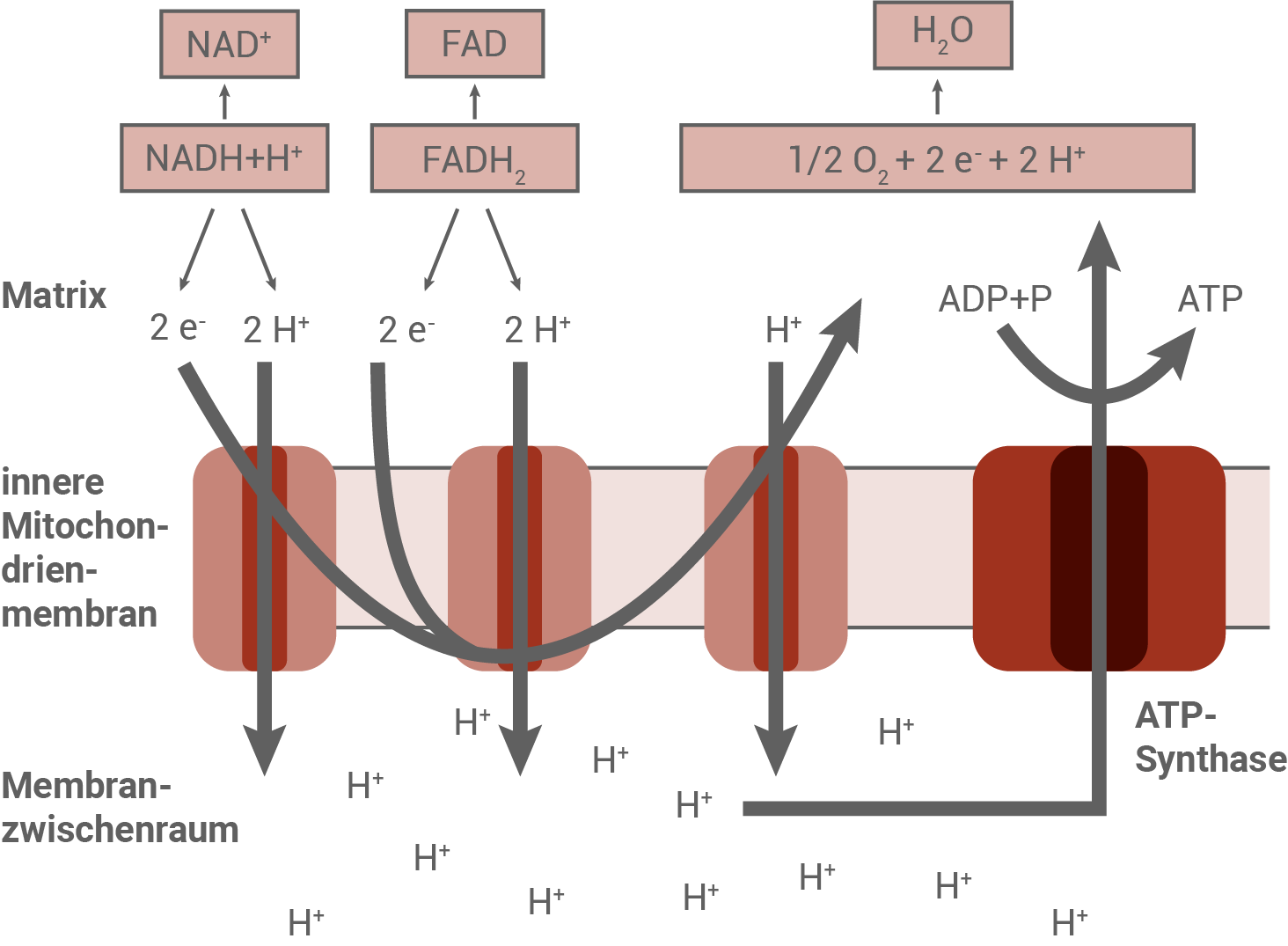

Stelle in einem Fließschema den Energie liefernden Stoffwechselprozess der Plättchen-Seeschlange dar, der an der inneren Mitochondrienmembran stattfindet.

05 BE

3

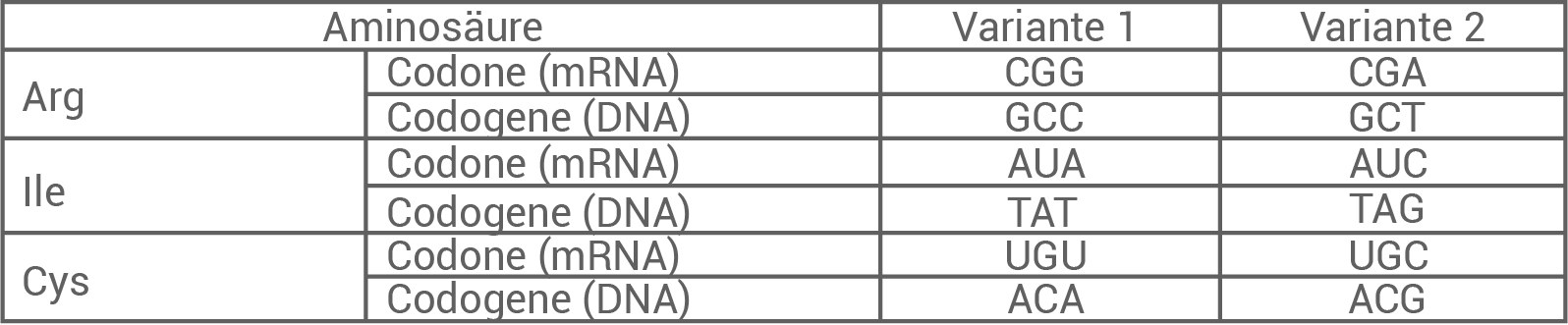

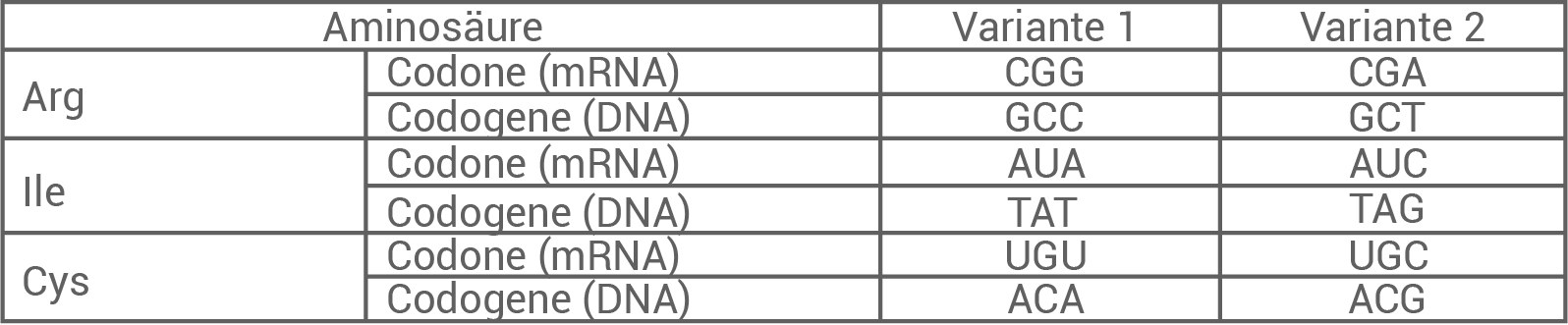

Gib unter Verwendung der Materialien 6 und 7 zwei mögliche Sequenzen von mRNA und codogenem Strang der DNA für die Aminosäuren eins bis drei des Erabutoxins an.

Erläutere zwei Eigenschaften des genetischen Codes

Erläutere zwei Eigenschaften des genetischen Codes

04 BE

4

Beschreibe die im Zellkern stattfindenden Vorgänge zur Bildung der mRNA eines Erabutoxins.

07 BE

5

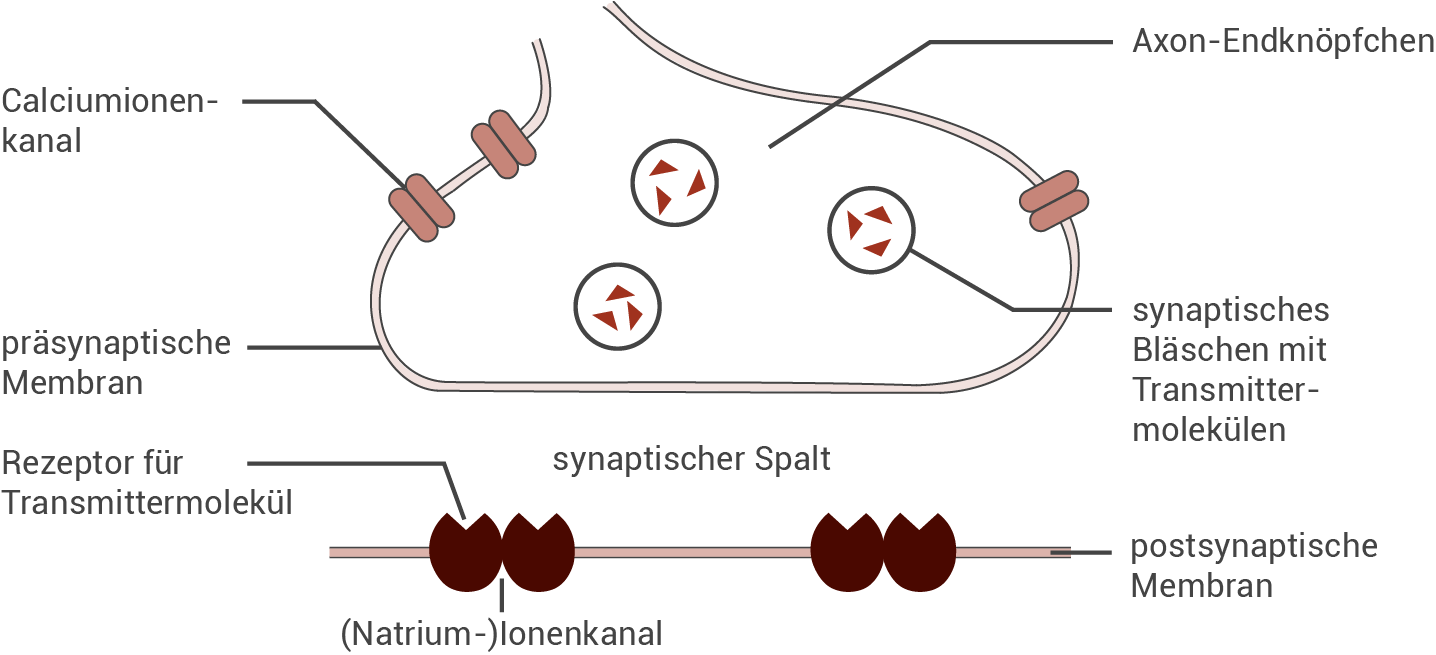

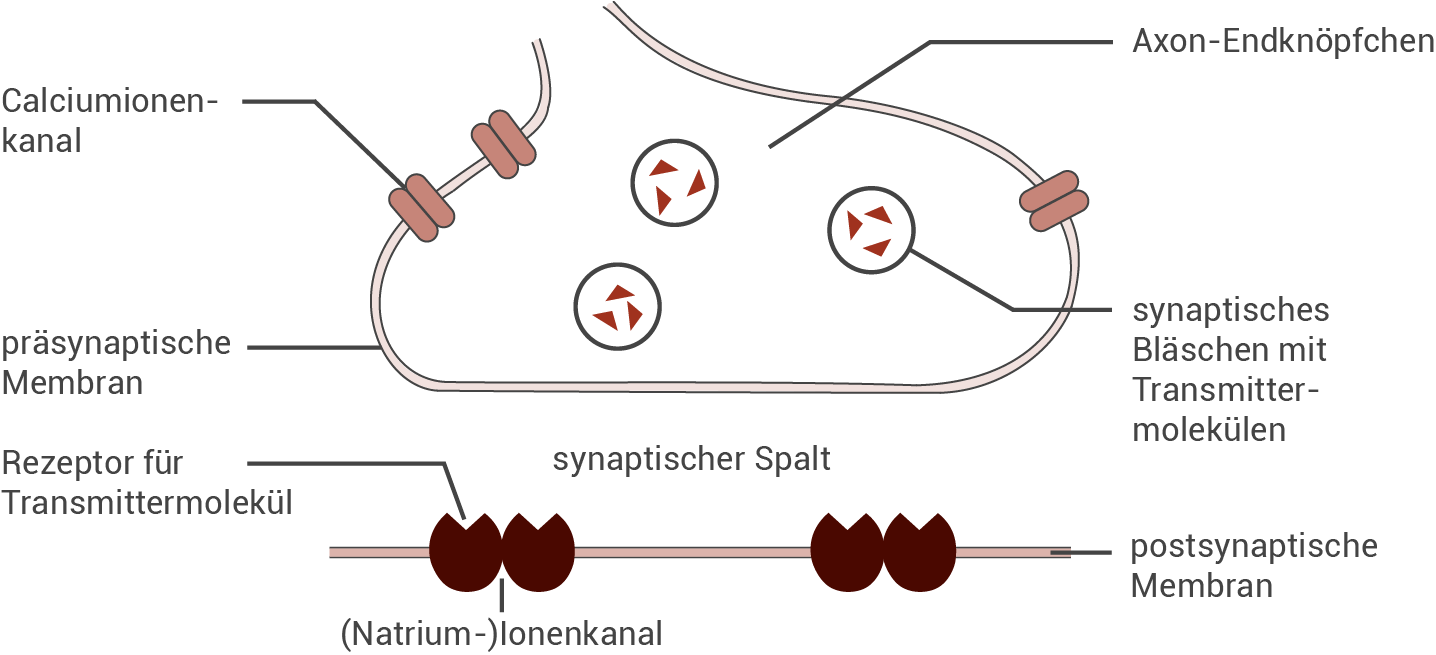

Fertige auf unliniertem Papier eine beschriftete schematische Zeichnung einer Synapse an.

05 BE

6

Leite mit Hilfe von Material 8 die Wirkung von Erabutoxinen auf die Erregungsleitung und die Erregungsübertragung ab.

Entwickle eine Hypothese zum genauen Wirkungsort von Erabutoxinen.

Entwickle eine Hypothese zum genauen Wirkungsort von Erabutoxinen.

05 BE

30 BE

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Lösung B1:

1

Schematische Zeichnung eines markhaltigen Neurons:

2

Vergleich der Vermehrung von Zika-Viren mit dem Vermehrungszyklus von Bakteriophagen:

Hinweis: Es kann auch ein anderer viraler Vermehrungszyklus gewählt werden.

3

Zelluläre Immunantwort nach Befall mit Zika-Viren:

Wird eine Wirtszelle mit Zika-Viren infiziert, so wird das Antigen in der Zelle zerlegt, und in Form von kurzen Peptiden an der Zellmembran über das MHCI-Protein präsentiert. Die Präsentation antigener Determinanten erfolgt auch nach Phagocytose des Antigens durch Makrophagen auf deren Zelloberfläche über MHCII-Proteine. Über den T-Zell-Rezeptor und den CD4-Rezeptor binden spezifische T-Helferzellen an den auf der Oberfläche des Makrophagen präsentierten Komplex. Die spezifischen T-Helferzellen werden aktiviert, und schütten Botenstoffe aus. Dies führt zur Aktivierung ruhender T-Lymphozyten und zu deren Teilung und Differenzierung. Es werden T-Killerzellen gebildet, welche sich an infizierte Zellen anlagern und für deren Lyse sorgen. Die entstehenden Zellbruchstücke werden durch Makrophagen phagocytiert. Die Zika-Virus-Information wird durch T-Gedächtniszellen gespeichert.

4

Reverse Transkriptase PCR:

5

Abbau der Glucose zum Lactat in den Astrozyten:

Die Glucose wird durch Phosphorylierung zu Fructose-1,6-biphosphat aktiviert. Der Abbau von Fructose-1,6-biphosphat erfolgt schrittweise bis zum Pyruvat. Insgesamt entstehen bei der Glycolyse 2 mol ATP und 2 mol  . Bei der Reduktion von Pyruvat zu Lactat regneriert sich

. Bei der Reduktion von Pyruvat zu Lactat regneriert sich  zu

zu  .

.

6

Auswirkungen auf das Gehirn nach Befall der Astrozyten mit Zika-Viren:

- Werden die Wirtszellen von Zika-Viren befallen, ist die Synapsenbildung eingeschränkt. Dies führt zu einer Beeinträchtigung der Funktionsweise der Nervenzellen im Gehirn.

- Bei einer durch die Infektion verringerten Anzahl an Astrozyten kann nicht genug Glykogen als Glucosespeicher angelegt werden. Im Gehirn bewirkt dies eine Unterversorgung der Nervenzellen mit Energie.

Lösung B2:

1

Nahrungspyramide unter Angabe der Trophie-Ebenen:

2

Energie liefernder Stoffwechselprozess der Plättchen-Seeschlange:

3

Mögliche mRNA und DNA-Sequenzen für die Aminosäuren 1-3 des Erabutoxins:

Eigenschaften des genetischen Codes:

Eigenschaften des genetischen Codes:

- Der genetische Code ist degeneriert: Eine Aminosäure kann durch verschiedene Tripletts codiert sein.

- Der genetische Code ist universell: Fast alle Organismen nutzen den gleichen genetischen Code, d.h. gleiche Tripletts codieren bei ihnen für die gleichen Aminosäuren.

- Der genetische Code ist eindeutig: Ein Basentriplett steht immer für eine Aminosäure.

- Der genetische Code ist ein Triplett-Code: Immer drei Basen codieren für eine Aminosäure, es handelt sich also um einen Triplett-Code.

- Der genetische Code ist komma- und überlappungsfrei: Die Basentripletts werden durchgehend abgelesen. Es gibt keine Trennzeichen und auch keine Überlappungen zwischen den Codons.

4

Prozess der Transkription:

- Bei der Transkription wird die DNA in mRNA umgeschrieben. Es wird dabei nicht die gesamte DNA umgeschrieben, sondern nur ein kleiner Teil, der gerade für die Herstellung eines bestimmten Proteins (wie des Erabutoxins) benötigt wird.

- Initiation: Die mRNA-Polymerase lagert sich an den DNA Doppelstrang an. Sie läuft so lange die Basenpaare entlang, bis sie auf eine Promotorsequenz stößt. Hier beginnt die Entwindung der beiden DNA-Stränge und die eigentliche Transkription.

- Elongation: Der Matrizenstrang wird in 3'

5'-Richtung abgelesen. Die Synthese des mRNA-Stranges erfolgt dementsprechend in 5'

3'-Richtung, wobei jeweils die zum Matrizenstrang komplementären Nucleotide angelagert werden. Der mRNA-Strang ist eine Kopie des nicht-codogenen Strangs und enthält Ribose als Zuckerbaustein und die Base Uracil anstelle von Thymin.

- Termination: Gelangt die mRNA-Polymerase an die Terminatorregion, so wird die Transkription gestoppt, und die Polymerase löst sich vom Matrizenstrang. Die beiden DNA-Stränge werden wieder zu einer Doppelhelix verknüpft. Die mRNA wird mit einer Cap und einem Poly-A-Schwanz modifiziert, was einen Schutzmechanismus zum Verhindern des vorzeitigen Abbaus darstellt.

- Die mRNA befindet sich nun im Zellkern und wird dort gespleißt. Dabei werden die nicht codierenden Introns entfernt und es entsteht eine reife mRNA.

5

Schematische Zeichung einer Synapse:

6

Wirkung von Erabutoxinen auf die Erregungsleitung und die Erregungsübertragung:

- Erabutoxine haben keine Auswirkungen auf die Bildung von Aktionspotenzialen am Axon. Der Spannungsverlauf ist mit und ohne Einwirkung des Toxins identisch.

- Das Gift hat Auswirkungen auf die Bildung postsynaptischer Potenziale. Unter Einwirkung des Erabutoxins ist das Aktionspotenzial deutlich vermindert.

- Auch die Muskelfaser-Kontraktion ist bei Verabreichung von Erabutoxin deutlich herabgesetzt.