Teil C – Experimente: Stärkenachweis, Abzugspräparat

Wähle eines der nachstehenden Themen aus und bearbeite dieses entsprechend der Aufgabenstellung.

Hefe setzt Glucose in einem anaeroben Gärungsprozess zu Ethanol und Kohlenstoffdioxid um, welches den Teig aufgehen lässt und inn luftig macht.

Die im Mehl enthaltenen Stärkemoleküle werden in Anwesenheit von Wasser und durch das Zusammenwirken der Enzyme - und

- und  -Amylase zu Mono-, Di- und Oligosacchariden abgebaut. Hefezellen besitzen keine Amylasen.

-Amylase zu Mono-, Di- und Oligosacchariden abgebaut. Hefezellen besitzen keine Amylasen.

Laubblattfläche von Pflanzen verschiedener Standorte

Laubblattfläche von Pflanzen verschiedener Standorte

Aufgabe C1

Um beim Brotbacken einen möglichst lockeren und luftigen Teig zu erhalten, werden dem Teig Backtriebmittel, wie z. B. Hefe, zugesetzt.Hefe setzt Glucose in einem anaeroben Gärungsprozess zu Ethanol und Kohlenstoffdioxid um, welches den Teig aufgehen lässt und inn luftig macht.

Die im Mehl enthaltenen Stärkemoleküle werden in Anwesenheit von Wasser und durch das Zusammenwirken der Enzyme

1

Untersuche experimentell die Wirkung verschiedener Stoffe auf eine Stärke-Lösung. Werte die Beobachtungen in Bezug auf das Vorhandensein von aktiver Amylase aus.

Durchführung:

Gib zunächst jeweils 5 ml Stärkelösung und 2 Tropfen lod-Kaliumiodid-Lösung (Lugol'sche Lősung) zu jedem Reagenzglas und schüttle die Reagenzgläser.

Reibe von der vorliegenden rohen Kartoffel die Menge ca. eines Esslöffels in eine Petrischale. Die Reagenzgläser sind wie folgt weiter vorzubereiten:

Gib zunächst jeweils 5 ml Stärkelösung und 2 Tropfen lod-Kaliumiodid-Lösung (Lugol'sche Lősung) zu jedem Reagenzglas und schüttle die Reagenzgläser.

Reibe von der vorliegenden rohen Kartoffel die Menge ca. eines Esslöffels in eine Petrischale. Die Reagenzgläser sind wie folgt weiter vorzubereiten:

- Reagenzglas 1:

ohne weitere Zugabe

- Reagenzglas 2:

Zugabe von 2 ml Enzymlösung mit Amylase

- Reagenzglas 3:

Zugabe von 2 ml Honiglösung

- Reagenzglas 4:

Zugabe von einem Spatel geriebener Kartoffel

- Reagenzglas 5:

Zugabe von einem Spatel geriebener Kartoffel und 10 Tropfen Kupfer(II)-sulfat-Lösung

08 BE

2

Begründe, warum ein Teigansatz aus Mehl, Hefe und Wasser keinen lockeren und luftigen Teig ergibt.

Nenne zwei Zusätze, welche für einen Hefeteig-Ansatz verwendet werden sollten.

Nenne zwei Zusätze, welche für einen Hefeteig-Ansatz verwendet werden sollten.

03 BE

3

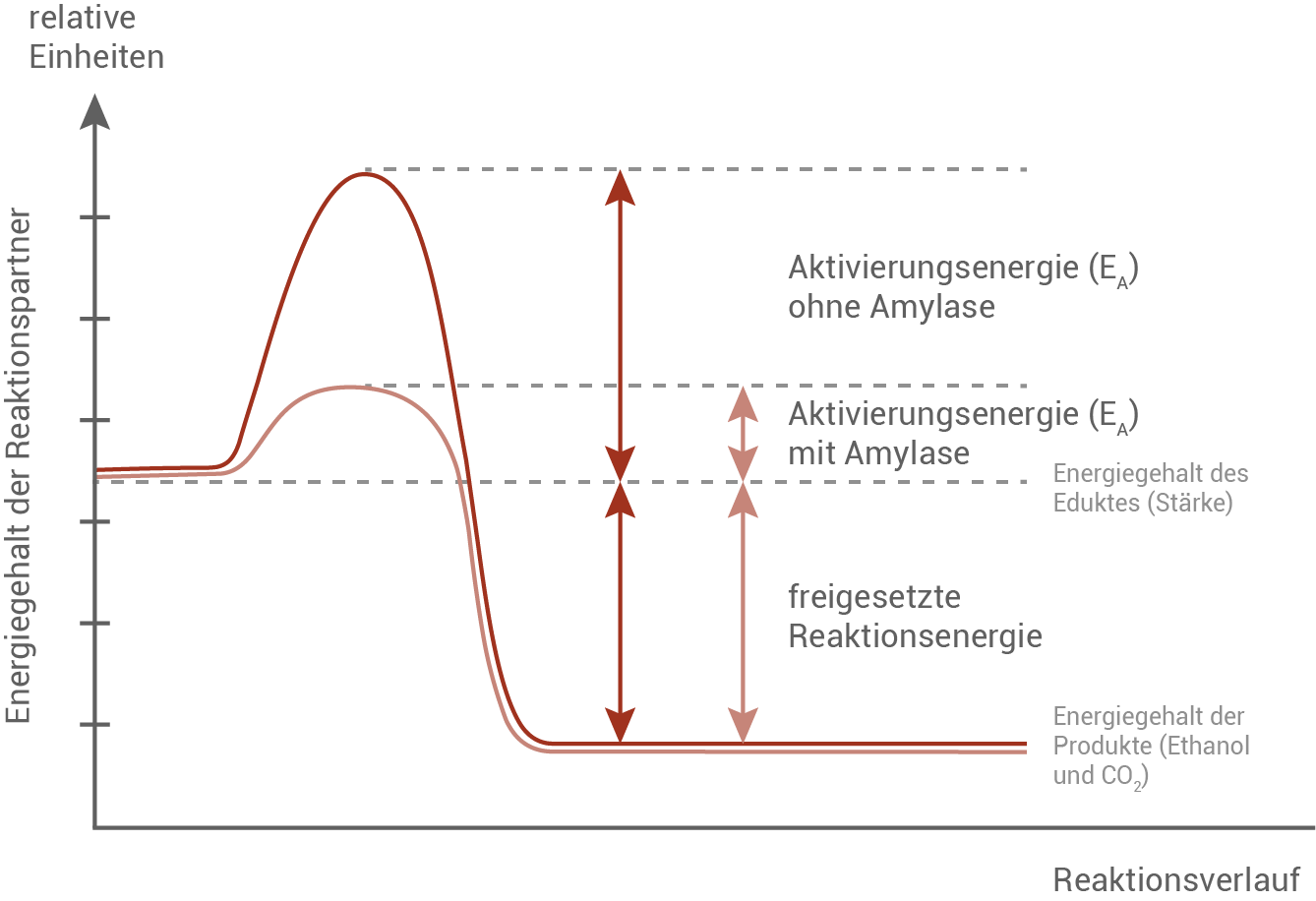

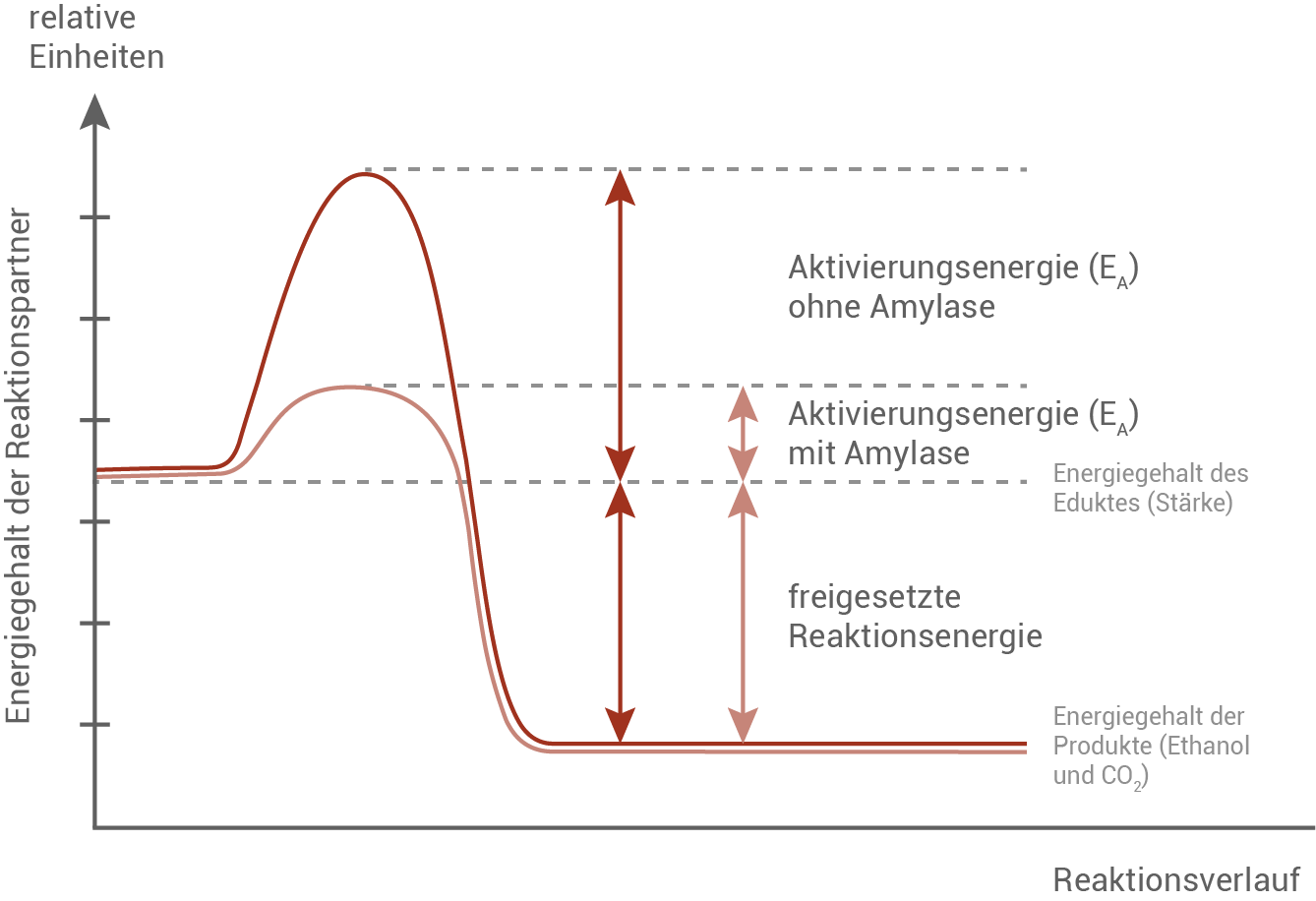

Stelle den energetischen Verlauf des Stärkeabbaus mit und ohne Einsatz von Amylase in einem Diagramm dar.

Ziehe eine Schlussfolgerung.

Ziehe eine Schlussfolgerung.

04 BE

15 BE

Aufgabe C2

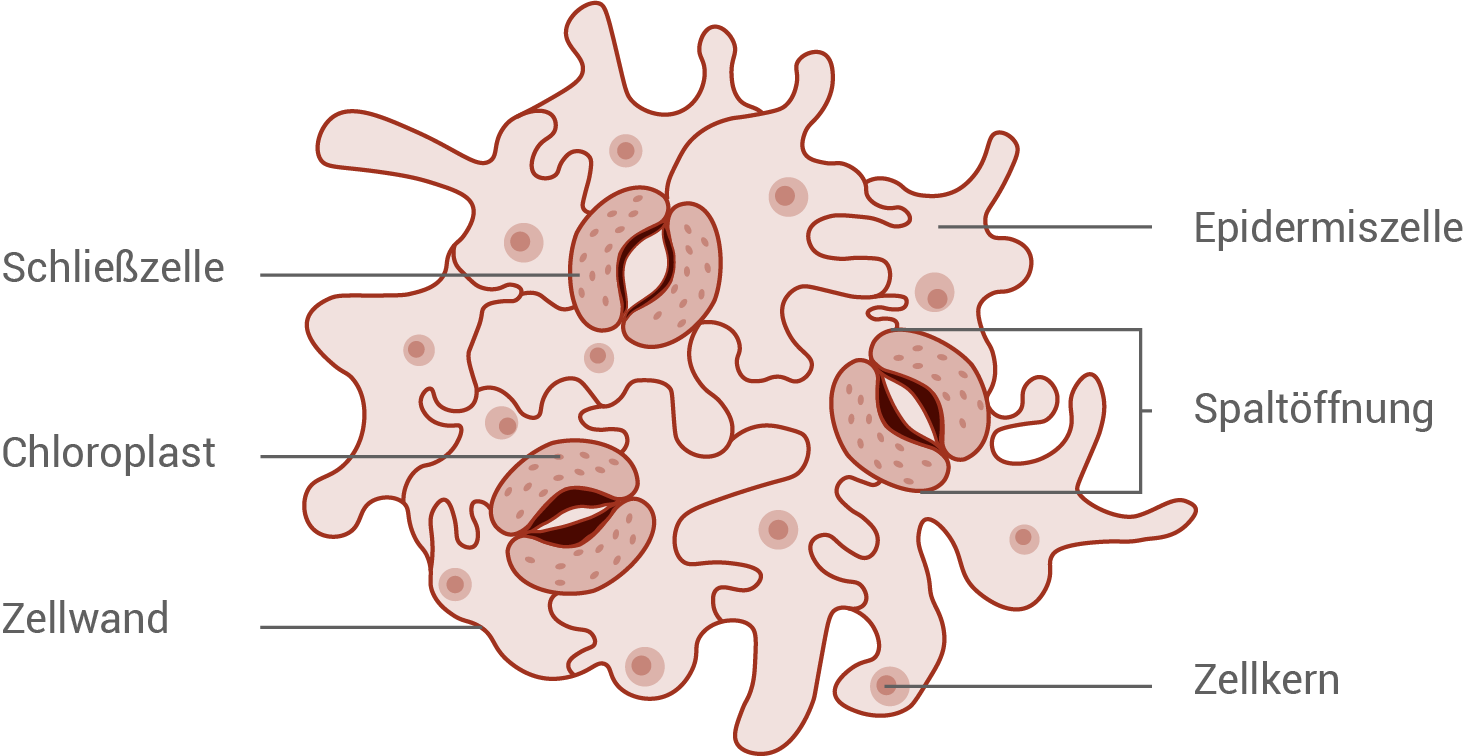

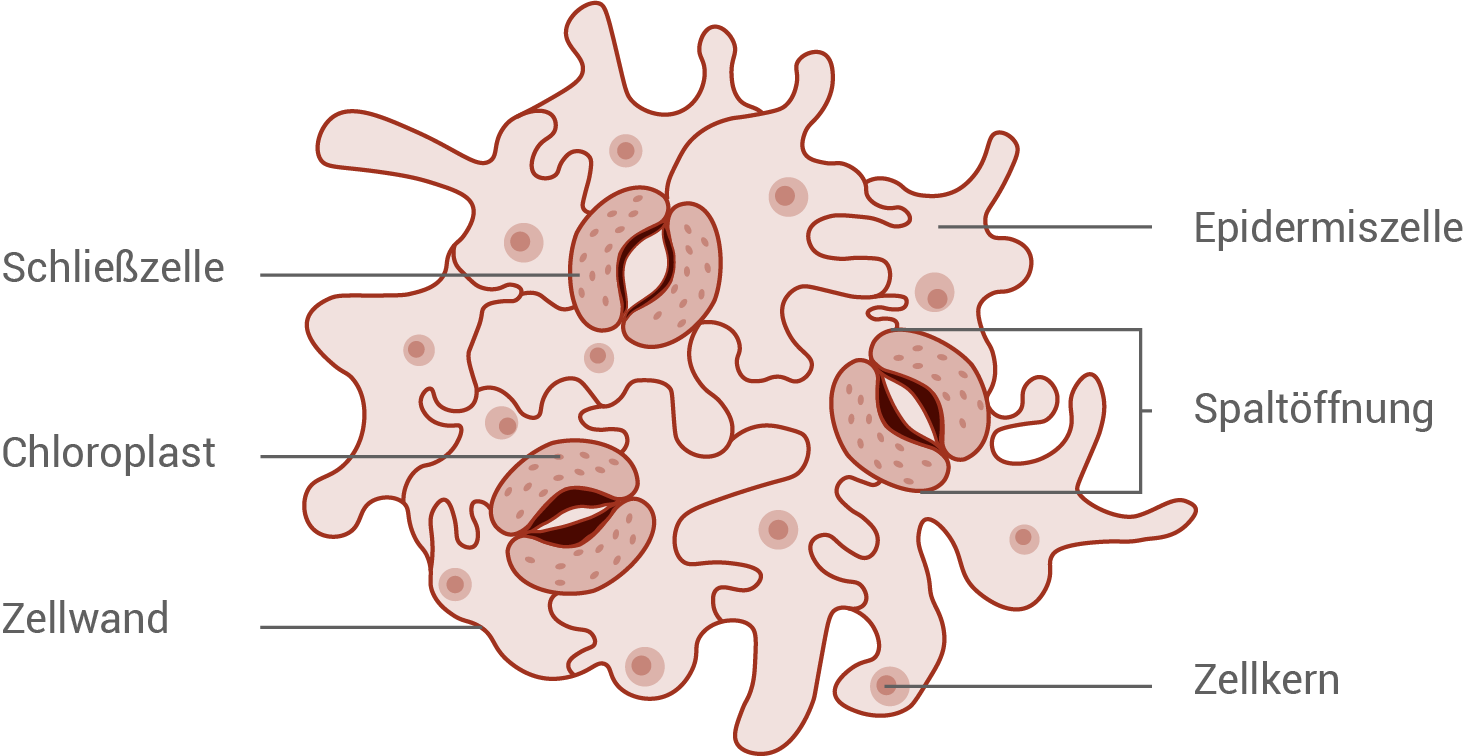

Spaltöffnungen (Stomata) sind funktionelle Einheiten der Epidermis, die dem Gasaustausch zwischen den Interzellularen des pflanzlichen Gewebes und der Außenwelt dienen. In Anpassung an ihren Standort unterscheiden sich Pflanzen sowohl in der Lage als auch in der Anzahl der Spaltöffnungen pro Blattfläche. Material 6: Anzahl der Spaltöffnungen (Stomata) pro

1

Stelle von der unteren Epidermis des Laubblattes ein Abzugspräparat her.

Fertige eine beschriftete mikroskopische Zeichnung einer Spaltöffnung mit den umliegenden Epidermiszellen an.

Das Präparat und die Zeichnung sind nach der Fertigstellung dem Aufsicht führenden Fachlehrer vorzuweisen.

Fertige eine beschriftete mikroskopische Zeichnung einer Spaltöffnung mit den umliegenden Epidermiszellen an.

Das Präparat und die Zeichnung sind nach der Fertigstellung dem Aufsicht führenden Fachlehrer vorzuweisen.

07 BE

2

Erkläre die Vorgänge, die im Abzugspräparat unter Einwirkung einer konzentrierten Glucose-Lösung stattfinden würden.

03 BE

3

Ordne die in Material 6 dargestellten Pflanzen einer ökologischen Gruppe zu.

Begründe für eine Pflanze die Anzahl und Lage der Spaltöffnungen als Angepasstheit an ihren Standort.

Begründe für eine Pflanze die Anzahl und Lage der Spaltöffnungen als Angepasstheit an ihren Standort.

05 BE

15 BE

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Lösung C1:

1

Kurzprotokoll zum Experiment:

- Durchführung:

Es wurden fünf verschiedene Reagenzgläser angesetzt, und durchnummeriert. In jedes Reagenzglas wurden je 5 ml Stärkelösung und 2 Tropfen Iod-Kaliumiodid-Lösung gegeben, und kurz geschüttelt. Das erste Reagenzglas diente als Leerprobe, es wurde nichts mehr hinzugegeben. In das zweite Reagenzglas wurde 2 ml Enzymlösung mit Amylase zugetropft. In das dritte Reagenzglas wurde 2 ml Honig zugegeben. In Reagenzglas 4 und 5 wurde von zuvor geriebener Kartoffel je ein Spatel zugefügt, in Reagenzglas 5 wurden zusätzlich 10 Tropfen Kupfer(II)-sulfat-Lösung zugegeben. Nach leichtem Schütteln wurden die Reagenzgläser in einem handwarmen Wasserbad 10 Minuten inkubiert und beobachtet. - Erwartete Beobachtung:

In Reagenzglas 1 sollte unmittelbar nach Zugabe der Iod-Kalium-Iodidlösung zu der Stärkelösung ein Farbumschlag nach blau-violett zu erkennen sein. In Reagenzglas 2 sollte sich der Farbumschlag, der sich vor Zugabe der Enzymlösung bildete, nach und nach auflösen. In Reagenzglas 3 sollte sich mit Zugabe des Honigs der Farbumschlag ebenfalls auflösen, allerdings etwas langsamer als in Reagenzglas 2. In Reagenzglas 4 sollte sich nichts an der Farbe der Lösung ändern. Die zugegebene Kartoffel verfärbt sich dabei ebenfalls blau-violett. In Reagenzglas 5 sollte sich der Farbumschlag ebenfalls nicht auflösen. - Interpretation der Ergebnisse:

Der Farbumschlag, der in allen Reagenzgläsern vor Zugabe weiterer Stoffe stattfindet, ist damit zu erklären, dass Iod-Kaliumiodid-Lösung ein Nachweismittel für Stärke ist, und sich bei Kontakt mit Stärke blau färbt. Die Zugabe der Enzymlösung in Reagenzglas 2 sorgt aufgrund der enthaltenen und aktiven Amylase für eine Spaltung der Stärke. Die entstehenden Mono-, Di- und Oligosaccharide lösen keine Nachweisreaktion aus, und der Farbumschlag löst sich im Laufe der Inkubationszeit auf. Dass die Zugabe von Honig in Reagenzglas 3 die Auflösung des Farbumschlags bewirkt, legt die Vermutung nahe, dass im Honig auch Amylase enthalten ist, welche die Stärke aus der Stärkelösung im aktiven Zustand spaltet. Die Zugabe von Kartoffel in Reagenzglas 4 ändert nichts an der Farbreaktion. Da in Kartoffeln ebenfalls Stärke enthalten ist, verfärbt sich die Kartoffel aufgrund der Reaktion mit Iod-Kaliumiodid-Lösung blau-violett. In Reagenzglas 5 reagiert die Iod-Kaliumiodid-Lösung mit der Kupfer(II)-sulfat-Lösung vermutlich in Form einer Redoxreaktion. Dabei sollte das Iodid-Ion oxidiert und das Kupfer(II)-Ion reduziert werden. Dies führt zur Bildung von elementarem Iod und Kupfer(I)-iodid. Durch das Vorhandensein von Stärke wird dies sichtbar gemacht. Insgesamt ändert sich die Färbung der Lösung somit nicht.

2

Teigansatz aus Mehl, Hefe und Wasser:

Ein solcher Teigansatz ergibt keinen lockeren und luftigen Teig. Das liegt daran, dass die zugesetzte Hefe ohne ihr Substrat Glucose keine Gärung betreibt, wodurch auch kein Ethanol und  entsteht. Es entstehen so keine charakteristischen Luftbläschen im Teig. Damit die Hefeenzyme aus der Zelle austreten können, sollte neben dem Zucker auch etwas Salz in den Teig gegeben werden. So findet eine optimale Gärung statt, und der Teig wird luftig und locker.

entsteht. Es entstehen so keine charakteristischen Luftbläschen im Teig. Damit die Hefeenzyme aus der Zelle austreten können, sollte neben dem Zucker auch etwas Salz in den Teig gegeben werden. So findet eine optimale Gärung statt, und der Teig wird luftig und locker.

3

Energetischer Verlauf des Stärkeabbaus mit und ohne Einsatz von Amylase:

Schlussfolgerung:

Das Enzym Amylase wirkt als natürlicher Katalysator beim Stärkeabbau. Das bedeutet, dass die Aktivierungsenergie, die für die Stärkespaltung benötigt wird, durch das Enzym gesenkt wird. Ist Amylase vorhanden, ist der Stärkeabbau deutlich effizienter als ohne den Katalysator.

Schlussfolgerung:

Das Enzym Amylase wirkt als natürlicher Katalysator beim Stärkeabbau. Das bedeutet, dass die Aktivierungsenergie, die für die Stärkespaltung benötigt wird, durch das Enzym gesenkt wird. Ist Amylase vorhanden, ist der Stärkeabbau deutlich effizienter als ohne den Katalysator.

Lösung C2:

1

Skizze einer Spaltöffnung mit den umliegenden Epidermiszellen:

2

Vorgänge unter Einwirken einer konzentrierten Glucose-Lösung:

Setzt man die Zellen aus dem Abzugspräparat einer konzentrierten Glucose-Lösung aus, so findet Plasmolyse statt. Das liegt daran, dass im Außenmedium die Glucosekonzentration höher ist, die Lösung ist hypertonisch gegenüber dem Zellsaft. Da die Glucose zwar die Zellwand, aber nicht die Zellmembran passieren kann, findet ein Wasserausstrom aus den Zellen statt. Dabei schrumpft die Vakuole und die Zellmembran löst sich von der Zellwand. Die Plasmolyse hat auch Auswirkungen auf die Schließzellen. Der Schließmechanismus ist abhängig vom Innendruck (Tugor) der Schließzellen. Sinkt dieser durch die Plasmolyse ab, so schließt sie die Spaltöffnung.

3

Ökologische Gruppen und Angepasstheit an den jeweiligen Standort der Pflanzen aus Material 6:

- Buschwindröschen: Das Buschwindröschen gehört zu Mesophyten (Wechselfeuchtpflanzen), und kommt in gemäßigten, wechselfeuchten ökologischen Zonen, wie an halbschattigen Hängen vor. Es hat mit 67 Spaltöffnungen pro Quadratmillimeter eine relativ geringe Anzahl. In dem Habitat des Buschwindröschens ist es eher feucht und schattig, kann je nach Jahreszeit und Standort aber auch trocken und lichtintensiv sein. Für die Pflanze ist daher sinnvoll keine Spaltöffnungen auf der Blattoberseite zu haben, um in den trockenen Perioden nicht zu viel Wasser zu verlieren.

- Wald-Sauerklee: Der Wald-Sauerklee kommt in kühleren und feuchteren Habitaten vor, und kann in die ökologische Gruppe der Hygrophyten (Feuchtpflanzen) eingeordnet werden. Auch die Lichteinstrahlung ist im Wald eher gering. Daher braucht der Wald-Sauerklee nicht so viele Spaltöffnungen.

- Weiße Seerose: Die weiße Seerose gehört zur Gruppe der Hydrophyten (Wasserpflanzen) und besitzt daher ihre Spaltöffnungen auf der Blattoberseite, da anderenfalls kein Gasaustausch mit der Umgebung möglich wäre. Die hohe Anzahl an Spaltöffnungen ist damit zu erklären, dass die Seerose an Standorten mit hoher Lichteinstrahlung vorkommt, welche durch Reflektionen im Wasser noch verstärkt wird.

- Olivenbaum: Der Olivenbaum gehört zur ökologischen Gruppe der Xerophyten (Trockenpflanzen). Diese Gruppe kommt an Standorten mit begrenzter Wasserverfügbarkeit vor und besitzt viele, dafür eher eingesenkte Spaltöffnungen, die ihnen die Transpiration ermöglichen, aber gleichzeitig auch vor einem zu hohen Wasserverlust schützen.