Teil B – Neurobiologie, Immunbiologie, Gentechnik

Wähle eines der nachstehenden Themen aus und bearbeite dieses entsprechend der Aufgabenstellung.

Die als Herpes-simplex-Enzephalitis bezeichnete Erkrankung kann zu schweren Schädigungen von Nervenzellen, unter anderem der Myelinscheiden, und daraus resultierenden Lähmungserscheinungen führen.

Die Diagnostik der Infektion mit dem Herpes-Simplex-Virus ist mit Hilfe einer DNA-Sequenzierung möglich. Material 1: Viren als Krankheitserreger Bei der onkolytischen Virotherapie werden Viren direkt ins Tumorgewebe gespritzt. Die onkolytischen Viren infizieren gezielt Krebszellen, vermehren sich dort und bringen sie schließlich zum Platzen. Das Immunsystem des Patienten wird aktiviert. Durch dieses Zusammenspiel von Virenbefall und Immunreaktion kann sich das Tumorgewebe auflösen. Da gesunde Zellen verschont bleiben, handelt es sich bei der Virotherapie um einen nebenwirkungsarmen Therapieansatz mit großem Potenzial.

Schwierigkeiten können aber auftreten, wenn die Tumorzellen nur über die Blutbahn erreicht werden. Material 2: Prinzip der Virotherapie

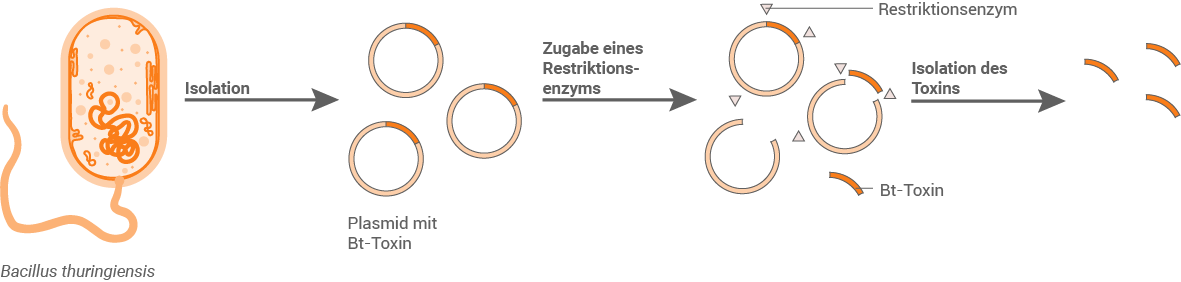

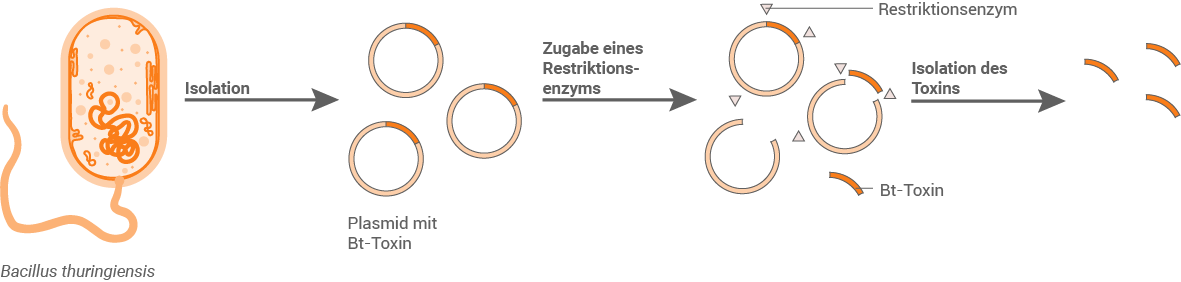

Von den weltweit eingesetzten Schädlingsbekämpfungsmitteln werden ca. 25 % der Insektizide in Baumwollplantagen verwendet. Deshalb investieren Landwirte immer stärker in gentechnisch veränderte schädlingsresistente Sorten, z. B. Bt-Baumwolle. Diese enthält Gensequenzen des Bodenbakteriums Bacillus thuringiensis (Bt) zur Bildung von Bt-Toxin.

Bereits wenige Jahre nach Beginn des großflächigen Anbaus der Bt-Baumwolle wurden die ersten resistenten Larven der Baumwoll-Kapseleule entdeckt. Als Gegenmaßnahme mischten die Landwirte dem Saatgut der Bt-Baumwolle einen Anteil Samen von nicht gentechnisch veränderter Baumwolle bei. Diese Baumwollpflanzen förderten zunächst das Auftreten nicht resistenter Baumwoll-Kapseleulen. Einige Jahre später nahm jedoch die Zahl resistenter Individuen in der Population wieder zu. Erst im Jahr 2018 entdeckten Wissenschaftler die Ursache dafür. Eine Genmutation, bei der die Resistenz gegen das Bt-Toxin dominant vererbt wird.

Zur Bekämpfung dieser resistenten Schädlinge werden heute z. B. Insektizide mit dem Wirkstoff Flubendiamid eingesetzt. Dieser verhindert bei Insekten das Schließen der Calcium-Ionenkanäle der Muskelzellen und ist für Wirbeltiere unschädlich.

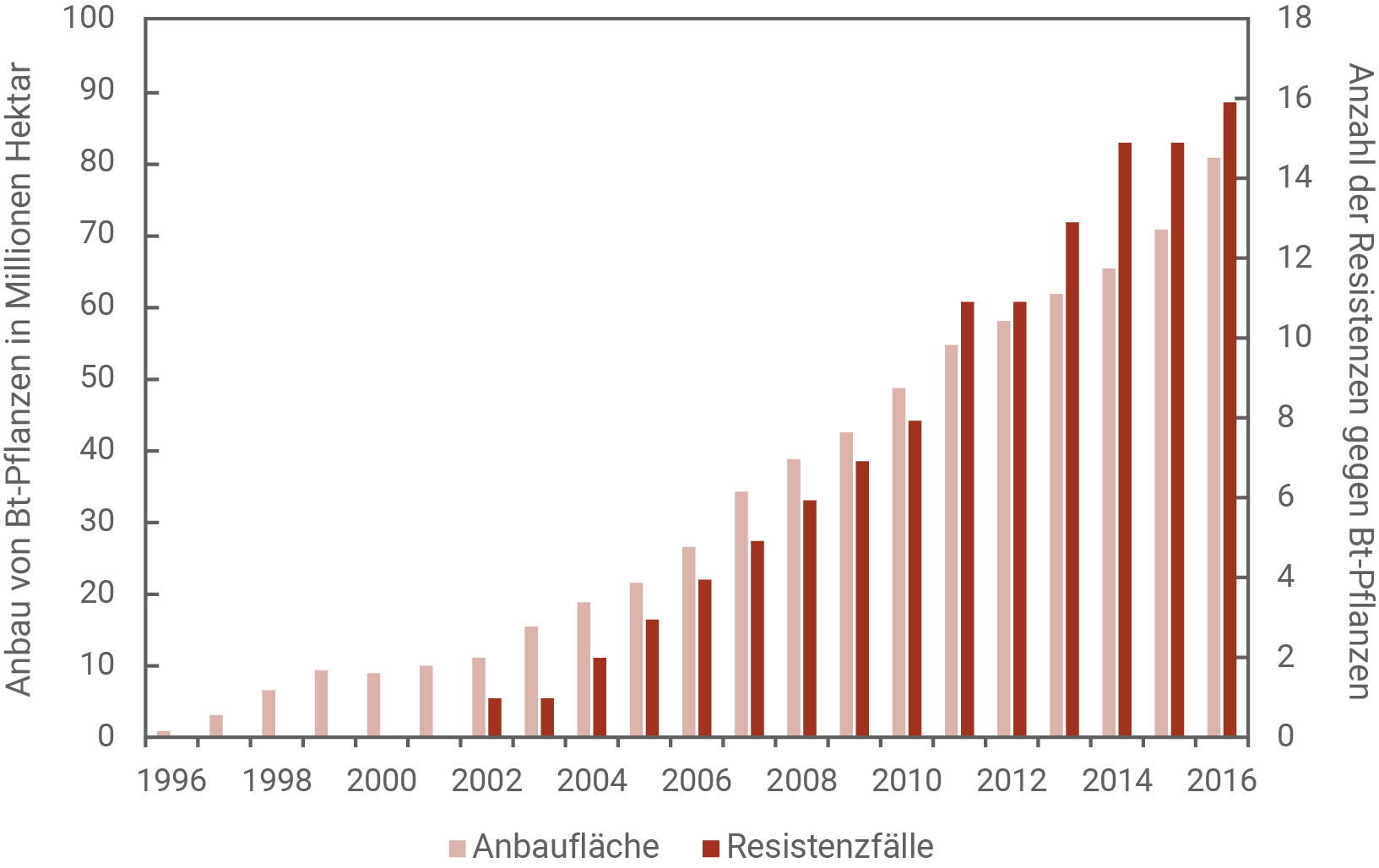

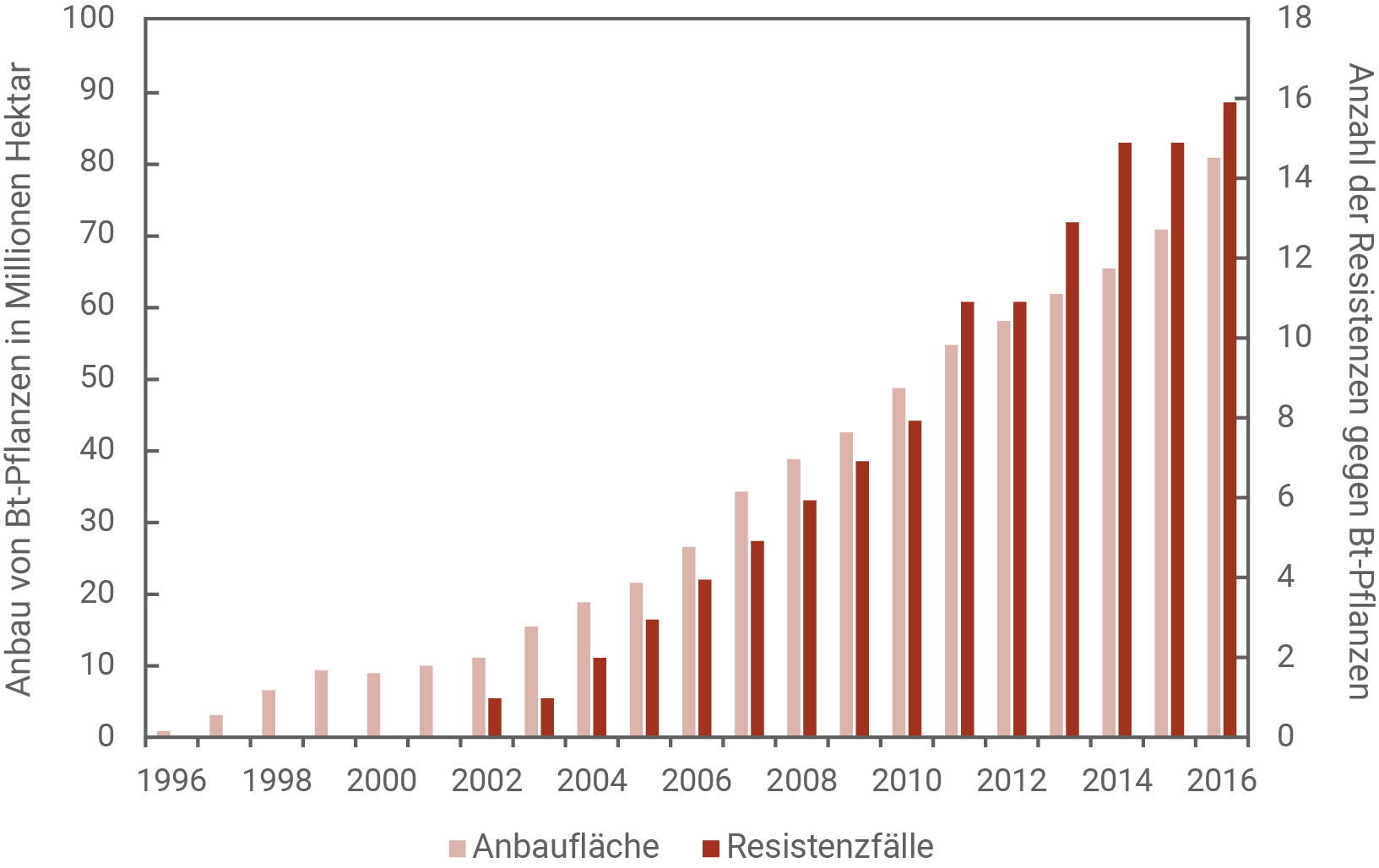

Material 3: Entwicklung des weltweiten Anbaus von Bt-Pflanzen und registrierte Fälle von resistenten Schädlingen; verändert nach Biologie in unserer Zeit, Wiley-VCH Verlag GmbH&Co.; KGaA, Weinheim 2019

Material 3: Entwicklung des weltweiten Anbaus von Bt-Pflanzen und registrierte Fälle von resistenten Schädlingen; verändert nach Biologie in unserer Zeit, Wiley-VCH Verlag GmbH&Co.; KGaA, Weinheim 2019

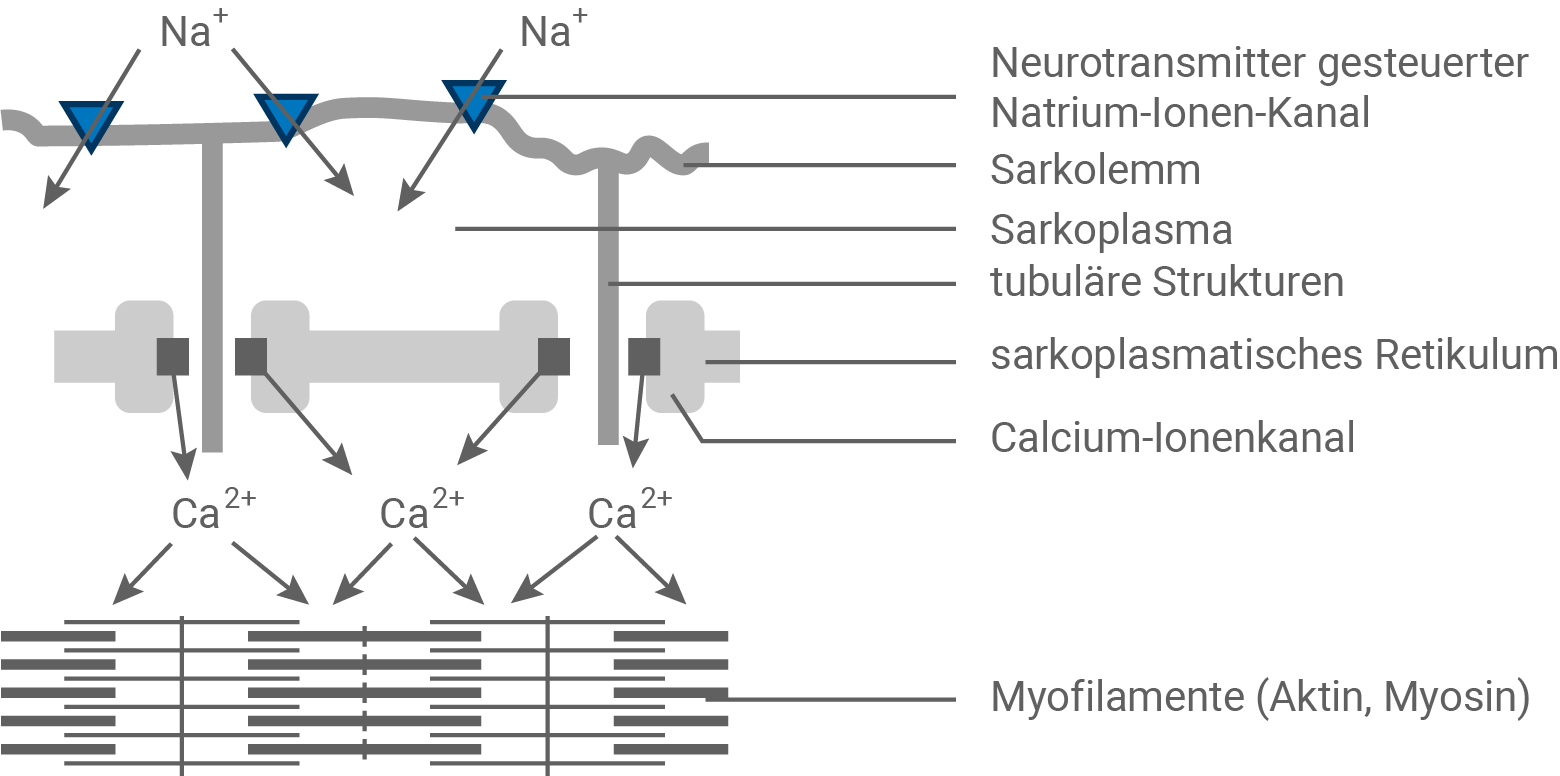

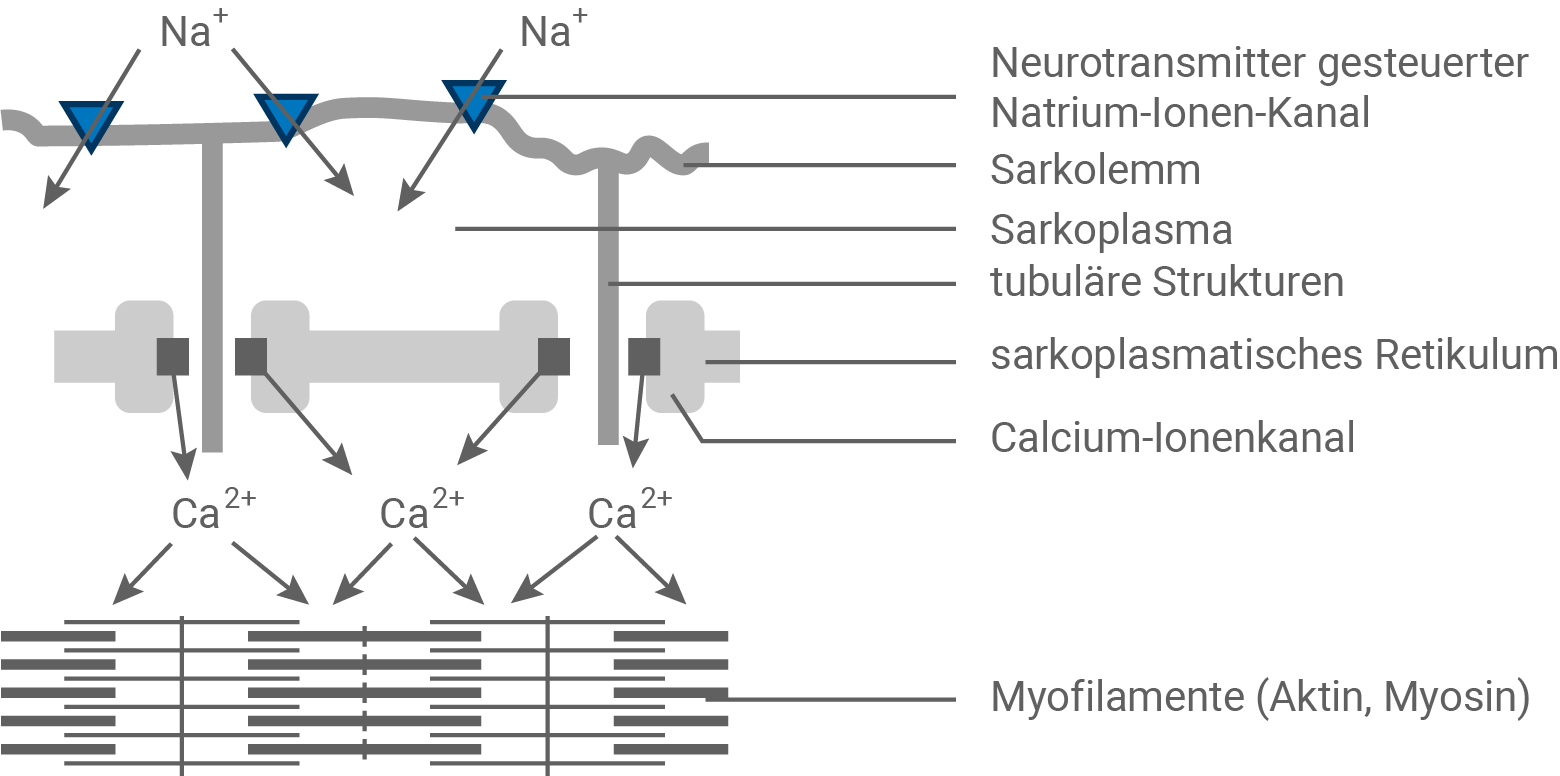

Material 4: Ausschnitt aus einer quergestreiften Muskelzelle; schematisch, stark vereinfacht

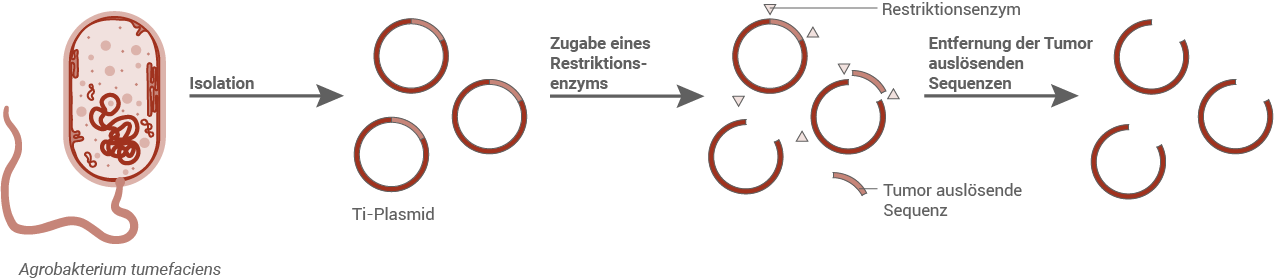

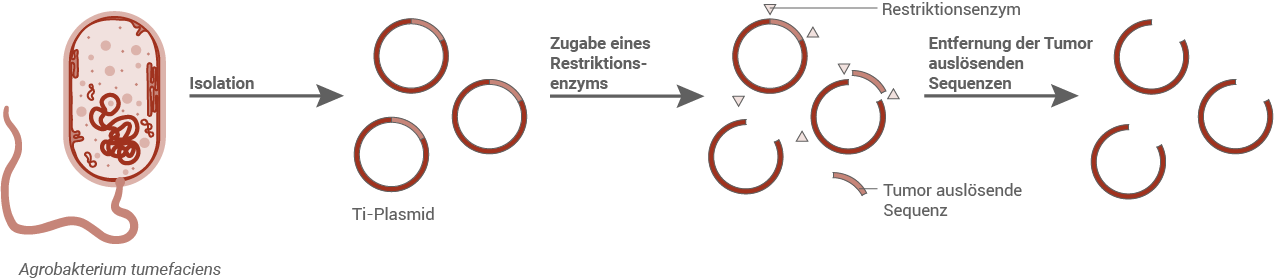

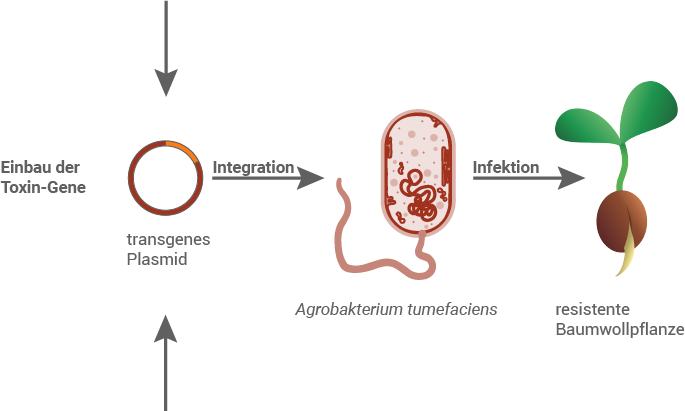

Das Ti-Plasmid (Tumor induzierendes Plasmid) des Bodenbakteriums Agrobacterium tumefaciens kann genetisches Material auf natürlichem Weg übertragen. Besonders zweikeimblättrige Pflanzen werden dabei mit Tumor auslösenden DNA-Sequenzen infiziert. Dieser natürliche Transformationsmechanismus wird auch von Gentechnikern genutzt, um z. B. gezielt Fremdgene in Baumwollpflanzen zu übertragen.

Material 4: Ausschnitt aus einer quergestreiften Muskelzelle; schematisch, stark vereinfacht

Das Ti-Plasmid (Tumor induzierendes Plasmid) des Bodenbakteriums Agrobacterium tumefaciens kann genetisches Material auf natürlichem Weg übertragen. Besonders zweikeimblättrige Pflanzen werden dabei mit Tumor auslösenden DNA-Sequenzen infiziert. Dieser natürliche Transformationsmechanismus wird auch von Gentechnikern genutzt, um z. B. gezielt Fremdgene in Baumwollpflanzen zu übertragen.

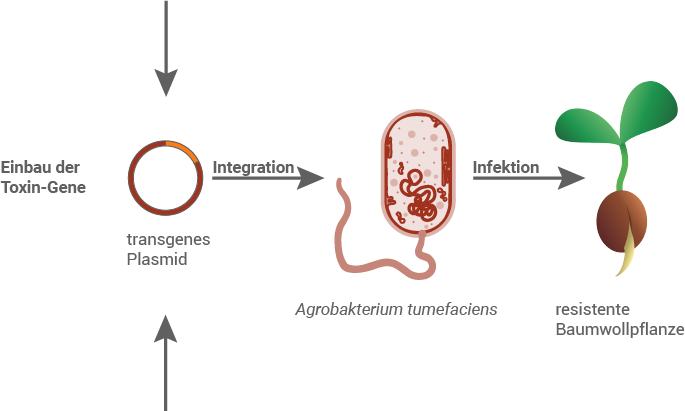

Nach Isolation der Ti-Plasmide werden mit speziellen Restriktionsenzymen die Tumor auslösenden Sequenzen entfernt. Anschließend werden die aus den Plasmiden von Bacillus thuringiensis isolierten Toxin-Gene eingebaut. Nach Integration dieser transgenen Plasmide in Agrobacterium tumefaciens können die Toxin-Gene in Baumwollpflanzen übertragen werden. Die so entstandenen Bt-Pflanzen sind jetzt in der Lage, kristalline inaktive Bt-Toxinvorstufen in ihren Geweben zu produzieren und zu speichern. Fressen Schädlinge diese Pflanze, so erfolgt in ihrem Verdauungstrakt eine Umwandlung dieser Vorstufen. Das jetzt aktive Gift bindet an ein Rezeptorprotein der Darmepithelzellen und zerstört diese durch Porenbildung.

Bt-Toxin wirkt selektiv und ist unschädlich für Pflanzen und Wirbeltiere. Es ist biologisch abbaubar und darf in der ökologischen Landwirtschaft als Suspension eingesetzt werden. Material 5: Herstellung von Bt-Baumwolle und Wirkungsprinzip des Bt-Toxins

Aufgabe B1

Viren sind als Krankheitserreger bekannt. Sie haben in Jahrmillionen effektive Mechanismen entwickelt, um andere Zellen zu befallen. Dabei programmieren sie Wirtszellen um. Dieser Mechanismus wird zunehmend medizinisch genutzt. In Europa sind bereits einige Arzneimittel zugelassen, die medizinisch wirksame Viren enthalten. Herpes-simplex-Viren sind häufig Ursache von Infektionen der Haut, Lippen, Augen und Genitalien. Diese Viren können auch zu Entzündungen des Gehirns führen.Die als Herpes-simplex-Enzephalitis bezeichnete Erkrankung kann zu schweren Schädigungen von Nervenzellen, unter anderem der Myelinscheiden, und daraus resultierenden Lähmungserscheinungen führen.

Die Diagnostik der Infektion mit dem Herpes-Simplex-Virus ist mit Hilfe einer DNA-Sequenzierung möglich. Material 1: Viren als Krankheitserreger Bei der onkolytischen Virotherapie werden Viren direkt ins Tumorgewebe gespritzt. Die onkolytischen Viren infizieren gezielt Krebszellen, vermehren sich dort und bringen sie schließlich zum Platzen. Das Immunsystem des Patienten wird aktiviert. Durch dieses Zusammenspiel von Virenbefall und Immunreaktion kann sich das Tumorgewebe auflösen. Da gesunde Zellen verschont bleiben, handelt es sich bei der Virotherapie um einen nebenwirkungsarmen Therapieansatz mit großem Potenzial.

Schwierigkeiten können aber auftreten, wenn die Tumorzellen nur über die Blutbahn erreicht werden. Material 2: Prinzip der Virotherapie

1

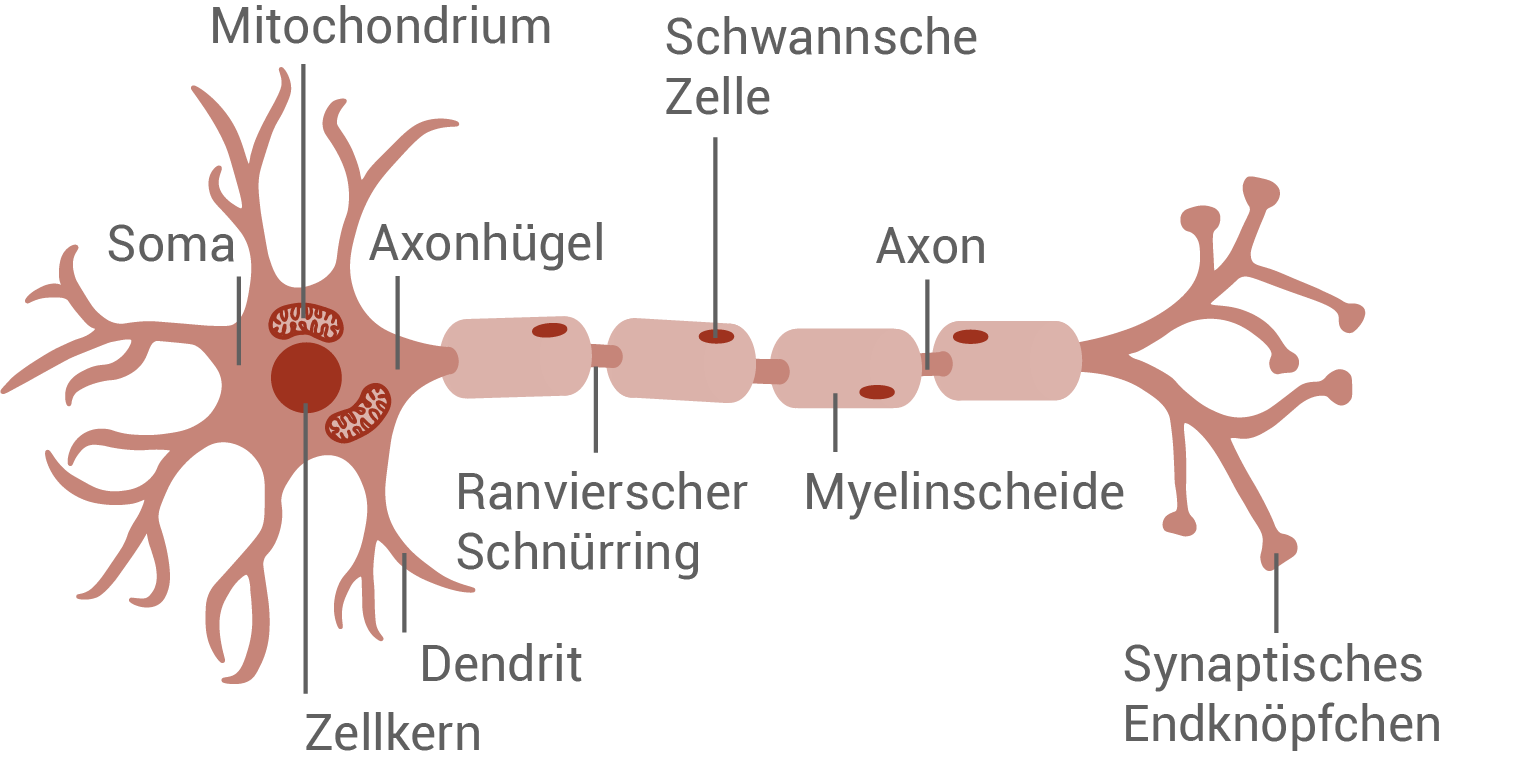

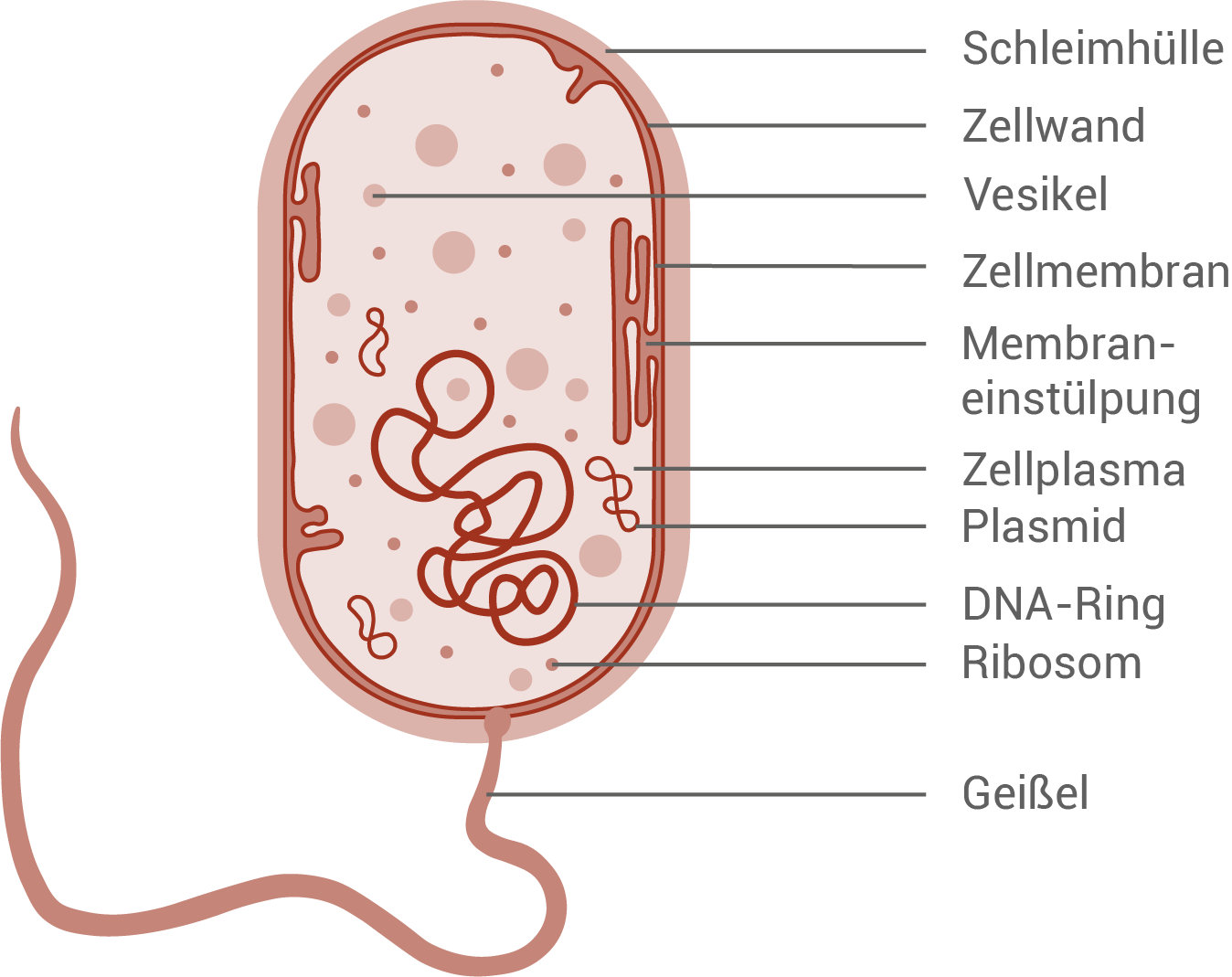

Fertige auf unliniertem Papier eine beschriftete schematische Zeichnung eines markhaltigen Neurons an.

05 BE

2

Erkläre die Erregungsleitung an markhaltigen Neuronen.

Begründe, dass die Schädigung der Myelinscheiden zu Lähmungserscheinungen führen kann.

Begründe, dass die Schädigung der Myelinscheiden zu Lähmungserscheinungen führen kann.

05 BE

3

Beschreibe den lytischen Vermehrungszyklus von Viren.

05 BE

4

Stelle die nach der Zerstörung von Tumorzellen mittels Virotherapie stimulierte humorale Immunantwort in einem Fließschema dar.

05 BE

5

Erläutere die Schwierigkeiten einer über die Blutbahn durchgeführten Virotherapie.

03 BE

6

Beschreibe den Ablauf einer DNA-Sequenzierungsmethode zum Nachweis des Herpes-simplex-Virus.

05 BE

7

Begründe anhand von zwei Merkmalen die Sonderstellung von Viren im biologischen System.

02 BE

30 BE

Aufgabe B2

Die gestiegene Nachfrage nach Naturfasern erfordert den großflächigen und intensiven Anbau von Baumwolle (Gossypium L.) in landwirtschaftlichen Monokulturen. Ernteverluste durch Schädlinge sind dabei besonders hoch. Einer der wirtschaftlich bedeutendsten Schädlinge ist die Baumwoll-Kapseleule (Helicoverpa armigera), ein Schmetterling aus der Familie der Eulenfalter (Noctuidae). Die Raupen dieses Schmetterlings fressen Blätter und Fruchtstängel der Baumwollpflanze und verhindern somit die Bildung von Baumwollkapseln.Von den weltweit eingesetzten Schädlingsbekämpfungsmitteln werden ca. 25 % der Insektizide in Baumwollplantagen verwendet. Deshalb investieren Landwirte immer stärker in gentechnisch veränderte schädlingsresistente Sorten, z. B. Bt-Baumwolle. Diese enthält Gensequenzen des Bodenbakteriums Bacillus thuringiensis (Bt) zur Bildung von Bt-Toxin.

Bereits wenige Jahre nach Beginn des großflächigen Anbaus der Bt-Baumwolle wurden die ersten resistenten Larven der Baumwoll-Kapseleule entdeckt. Als Gegenmaßnahme mischten die Landwirte dem Saatgut der Bt-Baumwolle einen Anteil Samen von nicht gentechnisch veränderter Baumwolle bei. Diese Baumwollpflanzen förderten zunächst das Auftreten nicht resistenter Baumwoll-Kapseleulen. Einige Jahre später nahm jedoch die Zahl resistenter Individuen in der Population wieder zu. Erst im Jahr 2018 entdeckten Wissenschaftler die Ursache dafür. Eine Genmutation, bei der die Resistenz gegen das Bt-Toxin dominant vererbt wird.

Zur Bekämpfung dieser resistenten Schädlinge werden heute z. B. Insektizide mit dem Wirkstoff Flubendiamid eingesetzt. Dieser verhindert bei Insekten das Schließen der Calcium-Ionenkanäle der Muskelzellen und ist für Wirbeltiere unschädlich.

Nach Isolation der Ti-Plasmide werden mit speziellen Restriktionsenzymen die Tumor auslösenden Sequenzen entfernt. Anschließend werden die aus den Plasmiden von Bacillus thuringiensis isolierten Toxin-Gene eingebaut. Nach Integration dieser transgenen Plasmide in Agrobacterium tumefaciens können die Toxin-Gene in Baumwollpflanzen übertragen werden. Die so entstandenen Bt-Pflanzen sind jetzt in der Lage, kristalline inaktive Bt-Toxinvorstufen in ihren Geweben zu produzieren und zu speichern. Fressen Schädlinge diese Pflanze, so erfolgt in ihrem Verdauungstrakt eine Umwandlung dieser Vorstufen. Das jetzt aktive Gift bindet an ein Rezeptorprotein der Darmepithelzellen und zerstört diese durch Porenbildung.

Bt-Toxin wirkt selektiv und ist unschädlich für Pflanzen und Wirbeltiere. Es ist biologisch abbaubar und darf in der ökologischen Landwirtschaft als Suspension eingesetzt werden. Material 5: Herstellung von Bt-Baumwolle und Wirkungsprinzip des Bt-Toxins

1

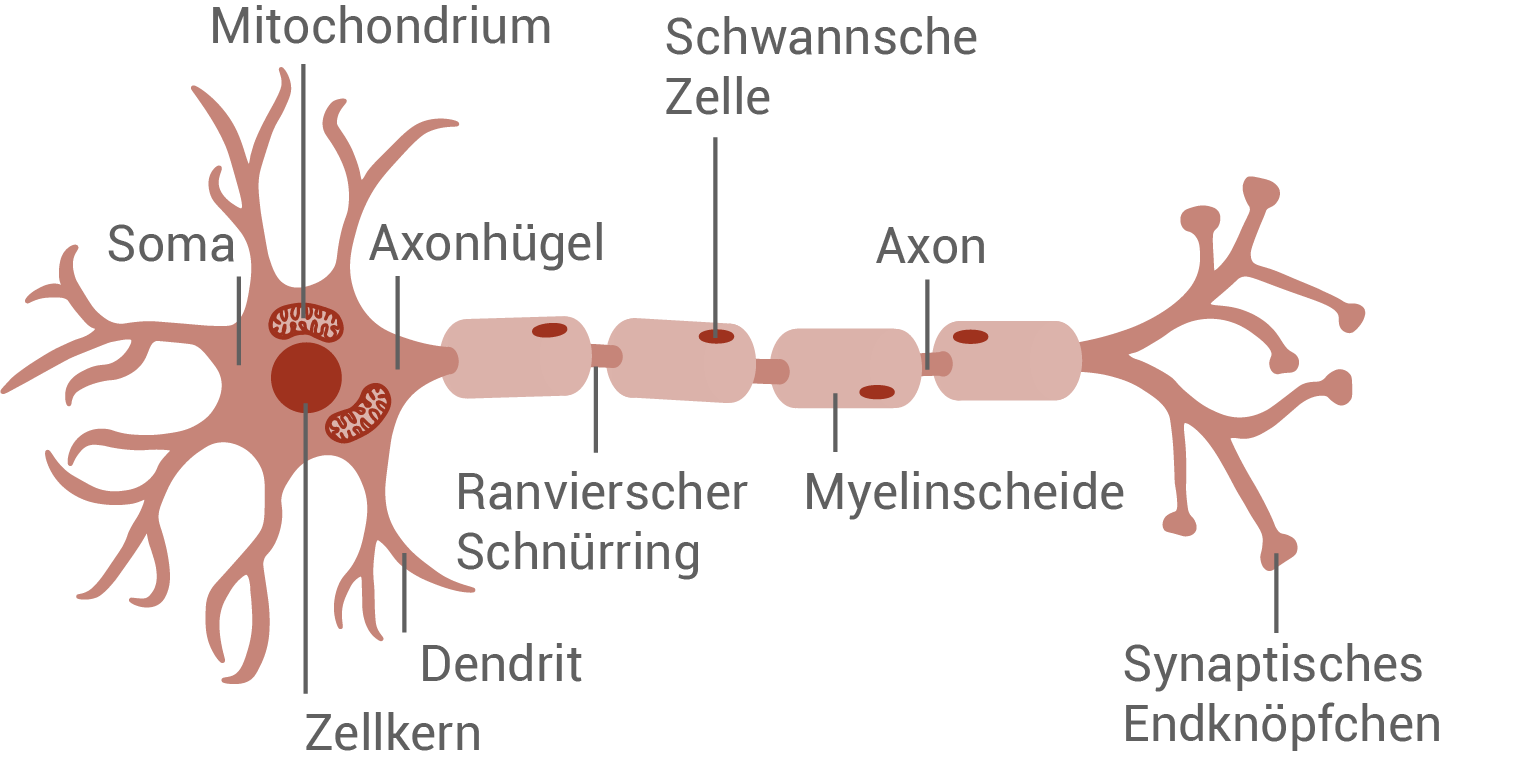

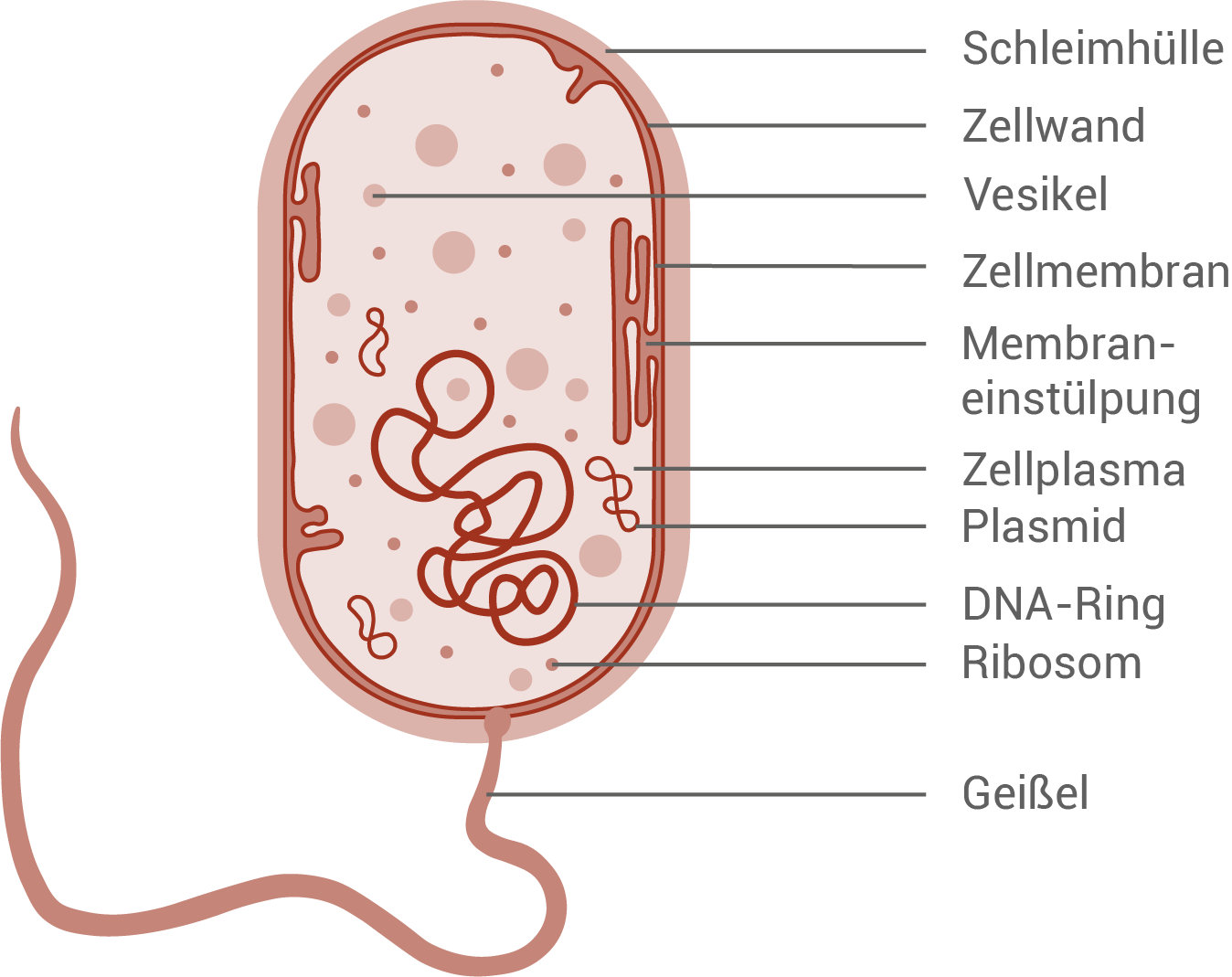

Fertige auf unliniertem Papier eine beschriftete schematische Zeichnung vom Bau eines Bakteriums an.

05 BE

2

Werte Material 3 aus.

05 BE

3

Beschreibe unter Einbeziehung von Material 4 die Erregungsübertragung an einer neuro-muskulären Synapse unter Einwirkung des Wirkstoffs Flubendiamid.

06 BE

4

Erstelle mithilfe von Material 5 ein Fließschema zur gentechnischen Herstellung von Bt-Baumwolle.

06 BE

5

Erkläre je eine Bedeutung des Auftretens resistenter Baumwoll-Kapseleulen aus evolutionärer und ökologischer Sicht.

04 BE

6

Erörtere anhand von jeweils zwei Pro- und Kontra-Argumenten den Anbau gentechnisch veränderter Nutzpflanzen.

04 BE

30 BE

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Lösung B1:

1

Schematische Zeichnung eines markhaltigen Neurons:

2

Erregungsleitung am markhaltigen Neuron:

Markhaltige Neuronen sind von einer isolierenden Schicht, der sogenannten Myelinscheide umgeben. Die Schicht ist nicht durchgehend, sondern an bestimmten Bereichen unterbrochen. Diese Abschnitte werden Ranviersche Schnürringe genannt, und ermöglichen die saltatorische Erregungsweiterleitung. Durch Depolarisation wird am Axonhügel ein Aktionspotenzial ausgelöst, woraufhin spannungsabhängige Natrium-Ionenkanäle geöffnet werden. Bei markhaltigen Neuronen finden sich diese Kanäle nur im Bereich der Ranvierschen Schnürringe. An diesen Stellen strömen positiv geladene Natriumionen ins Zellinnere ein. Es kommt zu einer Depolarisation des Zellinneren, woraufhin ein Aktionspotenzial ausgelöst, und bis zum nächsten Schnürring weitergeleitet wird, wo ein neues Aktionspotenzial durch das Öffnen spannungsabhängiger Natrium-Ionenkanäle entsteht. Die Erregung springt so von Schnürring zu Schnürring, bis sie an über ein synaptisches Endknöpfchen an angrenzende Nervenzellen oder eine Muskelfaser weitergegeben wird.

Lähmungserscheinungen bei der Schädigung der Myelinscheiden:

Durch die isolierende Wirkung der Myelinscheide ist es bei der saltatorischen Erregungsleitung möglich, Erregungen sehr schnell zu übertragen. Bei einer Schädigung der Myelinscheide lässt auch deren isolierende Funktion nach. Infolgedessen können Erregungen nicht so schnell oder gar nicht mehr weitergeleitet werden. Muskelfasern werden nur noch schwach oder gar nicht mehr angeregt, und können nicht kontrahieren. Es kommt zu Lähmungserscheinungen.

3

Der lytische Vermehrungszyklus von Viren:

Wird eine Wirtszelle von einem Virus befallen, so hat das Virus zwei Möglichkeiten, sein Überleben zu sichern. Sind die Umweltbedingungen ungünstig, so integriert der Virus sein Genom in die Wirtszelle. In diesem lysogenen Zyklus ist die Zelle immun gegen neue Virusinfektionen und überdauert mit dem integrierten Virusgenom. Beim lytischen Zyklus repliziert das Virus in der Wirtszelle, bis viele neue Viren entstanden sind. Die Wirtszelle wird daraufhin lysiert und gibt die Viren frei, welche neue Zellen infizieren können.

4

Humorale Immunantwort nach Zerstörung der Tumorzellen mittels Virotherapie:

Als humorale Immunantwort werden Prozesse des Abwehrsystems bezeichnet, die durch nicht-zelluläre Bestandteile der Körperflüssigkeiten vermittelt werden. Wenn ein B-Lymphozyt ein Antigen – in diesem Fall die verabreichten Viren – erkennt, werden Strukturmerkmale des Krankheitserregers an seiner Oberfläche präsentiert. Daraufhin vermehren und differenzieren sich die B-Lymphozyten zu Plasmazellen und B-Gedächtniszellen. Die Plasmazellen produzieren spezifische Antikörper gegen das Virus und geben diese in die Körperflüssigkeiten ab. Die Antikörper bilden dabei mit dem Virus ein Aggregat, welches durch Fresszellen erkannt, und durch Phagocytose eliminiert werden kann. Die Zelltrümmer der lysierten Tumorzellen werden ebenfalls von Makrophagen aufgenommen.

5

Schwierigkeiten der über die Blutbahn durchgeführten Virotherapie:

Das Hauptproblem bei dieser Therapieform ist, dass die für die humorale Immunabwehr zuständigen B-Lymphozyten im Blut vorkommen. Es kann also passieren, dass die Viren als Antigen erkannt, und durch die Immunreaktion eliminiert werden, bevor sie die Tumorzellen erreicht und infiziert haben. Bei Tumoren, die im Gehirn liegen, stellt die Blut-Hirn-Schranke eine zusätzliche Barriere für die bei der Therapie eingesetzten Viren dar, da dort nur bestimmte Stoffe passieren können.

6

DNA-Sequenzierungsmethode zum Nachweis des Herpes-simplex-Virus:

Zunächst sollte die Virus-DNA aus dem Virus isoliert, und mittels PCR vervielfältigt werden, damit genügend Template für die nachfolgende Sequenzierung vorliegt. Mithilfe der Kettenabbruchsynthese nach Frederick Sanger lässt sich im Anschluss die Abfolge der einzelnen Nukleotide der DNA-Sequenz des Virus ermitteln. Dabei wird die DNA zunächst denaturiert. Zu einem der entstehenden Einzelstränge (Matrizenstrang) werden Primer gegeben, die sich an einen bestimmten, bekannten DNA-Abschnitt komplementär anlagern. Es werden nun vier Reaktionsansätze hergestellt. Diese enthalten alle vier Basen und DNA-Polymerase. In jedem Ansatz ist genau eine Sorte Basen mit fehlender 3'-Hydroxygruppe (sogenannte Stopp-Nukleotide) enthalten. Die Stopp-Nukleotide werden per Zufallsprinzip an unterschiedlichen Stellen der neu synthetisierten DNA eingebaut. Die Reaktion kann nun nicht weiter ablaufen. Dadurch entstehen in jedem der vier Reaktionsansätze Fragmente unterschiedlicher Länge, die immer ein Stopp-Nukleotid einer bekannten Base besitzen. Im Anschluss werden die Fragmente einer Gelelektrophorese unterzogen, und so der Länge nach sortiert. Werden auf dem Gel von unten nach oben die jeweiligen Stopp-Nukleotide abgelesen, kann auf die Basenabfolge rückgeschlossen werden.

7

Die Sonderstellung von Viren im biologischen System:

Viren zählen nicht zu den Lebewesen, da sie keinen Reproduktionsapparat besitzen, und auch keinen eigenen Stoffwechsel haben. Um zu überleben und sich zu verbreiten, sind sie auf Wirtsorganismen angewiesen. Im biologischen System nehmen sie damit eine Sonderstellung ein.

Lösung B2:

1

Schematische Zeichnung vom Bau eines Bakteriums:

2

Auswertung von Material 3:

In der Abbildung ist die Entwicklung des weltweiten Anbaus von Bt-Pflanzen und den registrierten Fällen von resistenten Schädlingen miteinander in einem Säulendiagramm aufgetragen. In den ersten sechs Jahren der Studie konnten bei einer Anbaufläche von etwa 10 Hektar im Jahr 2001 keine Fälle resistenter Schädlinge gefunden werden. Im Jahr 2002 wurde zum erstem Mal ein gegen die gentechnisch veränderte Baumwolle resistenter Schädling gefunden. Vermutlich wurden in den Vorjahren die ersten schädlingsresistenten, genveränderten Pflanzen angebaut, und es konnte sich auch eine Resistenz auf Seiten des Schädlings entwickeln. Lag im Jahr die Zahl der Resistenzfälle noch bei einem pro 17 Hektar Anbaufläche, traten im Jahr 2010 schon 9 Fälle auf knappen 50 Hektar auf. Im Jahr 2011 nahm das Verhältnis von Resistenzfällen pro Hektar mit 11 Fällen auf 55 Hektar erstmals ein Rekordhoch an. Im Folgejahr sanken die Fälle leicht. Vermutlich wurden in diesem Zeitraum veränderte und unveränderte Pflanzen gemeinsam angebaut. Der Rückgang der Resistenzen gegen das Toxin ist als Latenzzeit des Schädlings zu deuten, in der er sich nicht so stark vermehren konnte. In den nächsten Jahren stiegen die Fälle an resistenten Schädlingen relativ zur Anbaufläche wieder stark an. Vermutlich konnte sich die Baumwoll-Kapseleule in dieser Zeit an die neue Situation anpassen, und aufgrund dem nun höheren Anteil nicht-resistenter Pflanzen auch stark vermehren.

3

Erregungsübertragung an einer neuro-muskulären Synapse unter Einwirkung des Wirkstoffs Fubendiamid:

Werden aus dem synaptischen Endknöpfchen Neurotransmitter freigesetzt, so bewirkt dies das Öffnen transmittergesteuerter Natrium-Ionenkanäle am Sarkolemm. Strömen Natrium-Ionen entlang ihres Konzentrationsgefälles in die Muskelzelle ein, so bewirkt dies die Ausbildung tubulärer Strukturen im Sarkoplasma und daraufhin das Öffnen von Calcium-Ionenkanälen in der Membran des sarkoplasmatischen Retikulums. Der Einstrom von Calcium-Ionen bewirkt eine Kontraktion der Myofilamente und ist damit für die Regulation der Muskelkontraktion verantwortlich. Der Wirkstoff Flubendiamid verhindert das Schließen der Calcium-Ionenkanäle. Eine konstante Einwirkung von Calcium-Ionen auf die Myofilamente sorgt für eine Dauerkontraktion des Muskels. Es kommt zur Verkrampfung der Muskelfasern.

4

Fließschema zur gentechnischen Herstellung von Bt-Baumwolle:

5

Bedeutung des Auftretens resistenter Baumwoll-Kapseleulen aus evolutionärer und ökologischer Sicht:

- Aus evolutionärer Sicht ist das Auftreten der Baumwoll-Kapseleule damit zu erklären, dass durch den Anbau schädlingsresistenter Pflanzen ein Selektionsdruck in Richtung einer Resistenz gegen die genveränderten Baumwollpflanzen entsteht. Diese Resistenz ist im Verlauf der Evolution entstanden, und erhöhte die reproduktive Fitness dieser Individuen. Durch den erhöhten Fortpflanzungserfolg konnte sich das Merkmal nach und nach durchsetzen.

- Aus ökologischer Sicht übt das Auftreten resistenter Arten einen Einfluss auf den Schädling aus. Die Baumwoll-Kapseleule muss sich auf die veränderten Umweltbedingungen einstellen, um sich weiterhin von der Baumwollpflanze ernähren zu können.

6

Anbau gentechnisch veränderter Nutzpflanzen:

- Kontra: Durch den Einsatz von gentechnisch verändertem Saatgut könnte unverändertes Saatgut verunreinigt werden. Genveränderte Pflanzen könnten sich so auch an Orten verbreiten, an denen deren Anbau nicht geplant war. Dadurch besteht auch die Möglichkeit, dass heimische Pflanzenarten verdrängt werden. Abgesehen davon können sich Schädlinge an die veränderten Pflanzen anpassen und Resistenzen entwickeln. So kann es zu Ernteausfällen kommen, und der Ertrag geht zurück. Produzenten könnten dadurch Verdienstverluste erleiden.

- Pro: Durch den Einsatz von Gentechnik können Nutzpflanzen gezielt den Wünschen des Marktes angepasst werden. Bestimmte Eigenschaften können gefördert werden, dadurch können Ernteausfälle oder Lebensmittelverschwendung (zum Beispiel aufgrund eines optischen Makels) verhindert werden. Der entscheidende Vorteil gentechnisch veränderter Nutzpflanzen ist jedoch, dass sie besser an bestimmte Umweltbedingungen angepasst werden können. So können sie zum Beispiel eine Salz- oder Trockentoleranz entwickeln oder sind in der Lage, bestimmte Nährstoffe direkt aus dem Boden aufzunehmen. Dies hat den Vorteil, dass Dünger gespart, und die Umwelt geschont wird. Durch die wachsende Weltbevölkerung und die steigenden Temperaturen können gentechnisch veränderte Pflanzen eine Schlüsselrolle im Kampf gegen Hungersnöte und den Klimawandel einnehmen.