Teil C – Experimente: Längsschnittpräparat, Eiweißverdauung

Hinweis: Von den nachfolgenden Aufgabenteilen C1 und C2 soll in der Prüfung nur einer bearbeitet werden. Es können maximal 15 BE erreicht werden.

Durch Störungen des Verschlusses des Mageneingangs kann es zu Sodbrennen kommen. Bei dieser Symptomatik kommen Medikamente zum Einsatz, die die Protonenpumpen hemmen.

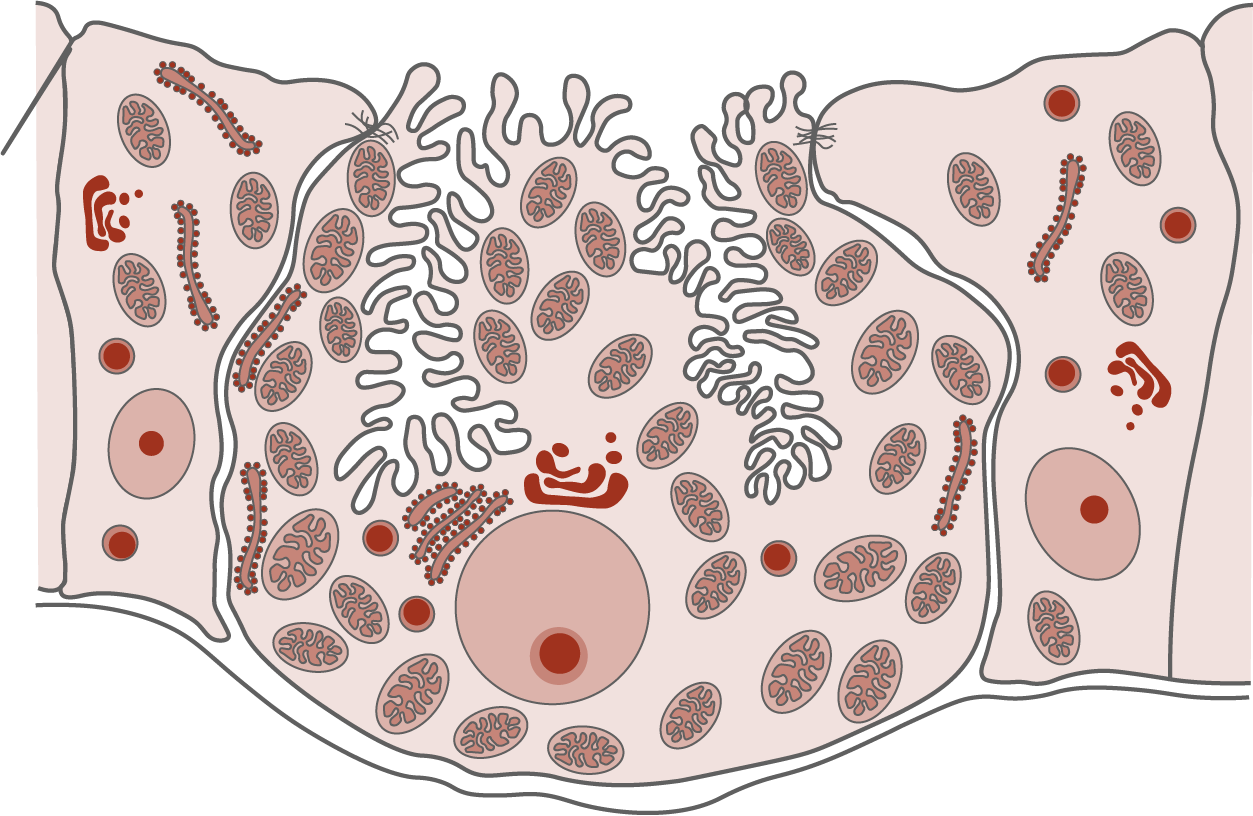

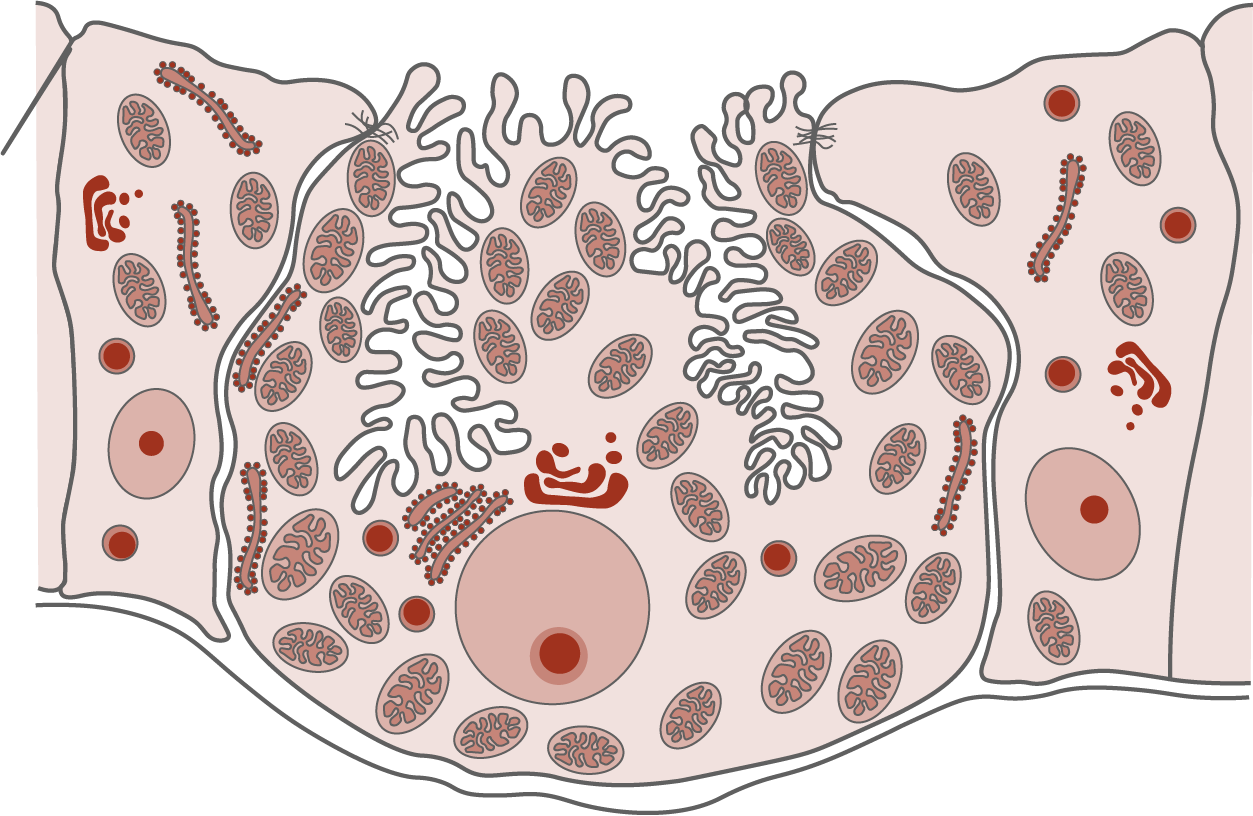

Material 9: Belegzelle der Magenschleimhaut mit Nebenzellen

Material 9: Belegzelle der Magenschleimhaut mit Nebenzellen

Aufgabe C1

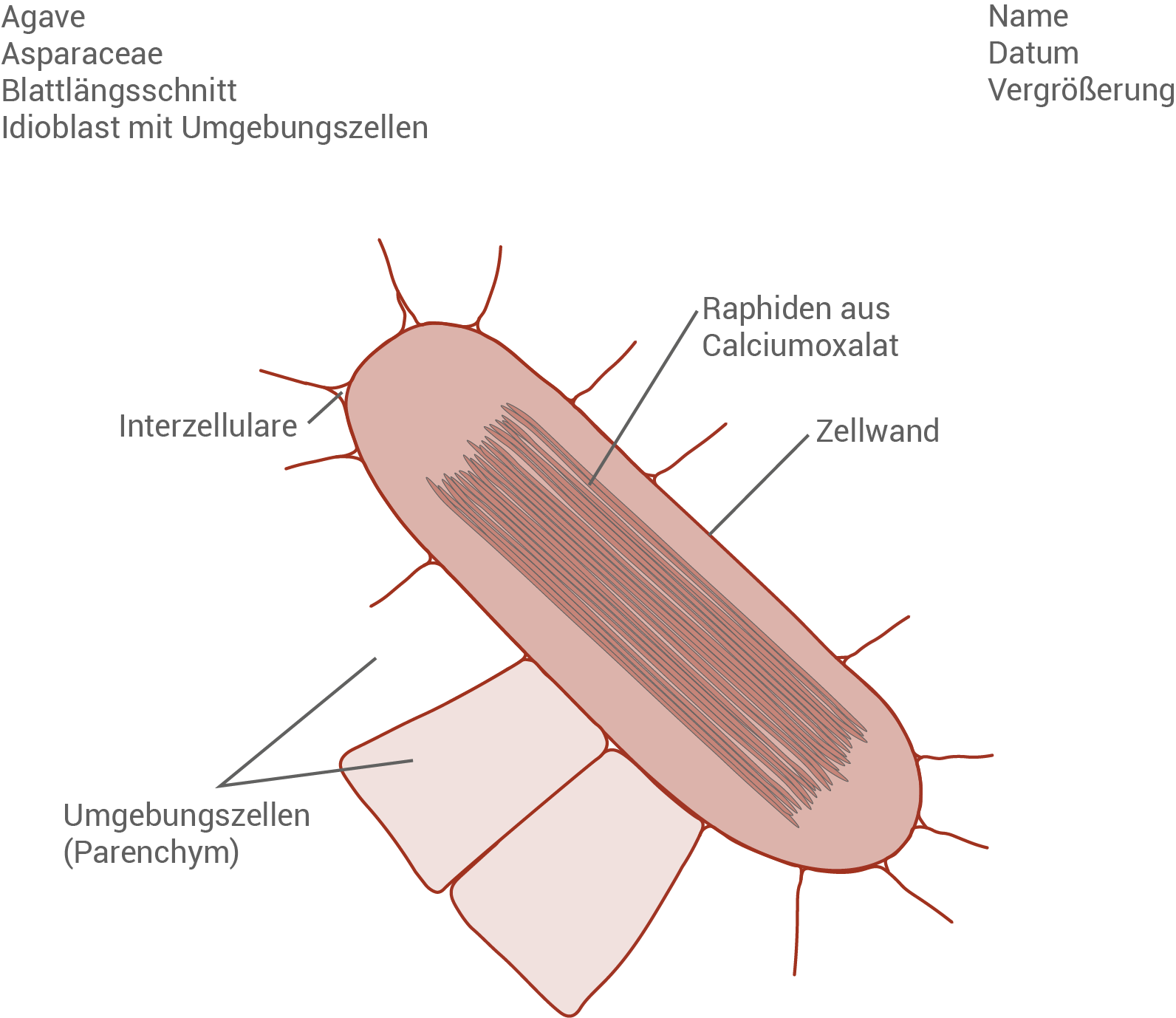

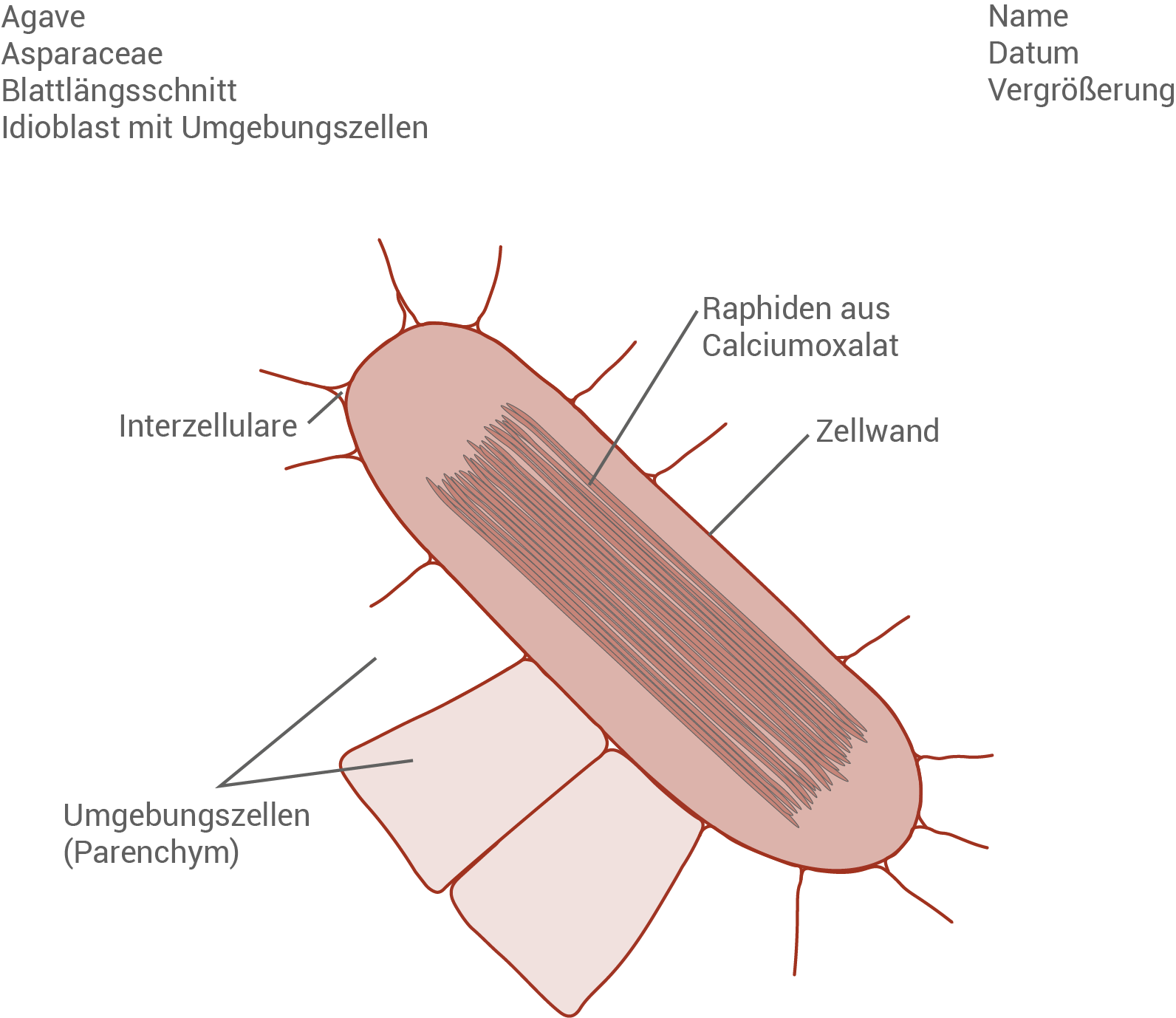

Die Gattung der Agaven gehört zur Familie der Spargelgewächse Asparagaceae und zählt mehr als 300 Arten. Die Gattung ist vor allem in trockenen Gebieten Mittelamerikas verbreitet. Agaven sind rosettig wachsende blattsukkulente Pflanzen. Die Blattrosetten besitzen selten einen Stamm. Die Blätter sind schwertförmig und dickfleischig. Das Blattinnere ist ein kräftiges, wasserspeicherndes Mesophyll. Die Zellen sind relativ groß und dünnwandig. Sie besitzen wenige oder keine Chloroplasten. In Blattlängsrichtung sind Idioblasten eingelagert. Das sind Zellen, die sich in Aufbau und Funktion grundlegend von den Mesophyllzellen unterscheiden. Sie sind in den Agavenblättern langgestreckt und beinhalten nadelförmige Kristalle aus Calciumoxalat. Material 7: Besonderheiten im Blattaufbau der Agaven Agaven sind CAM-Pflanzen. Sie fixieren Kohlenstoffdioxid in der Nacht, indem es an Phosphoenolpyruvat gebunden wird. Das dabei entstehende Oxalacetat wird in Malat umgewandelt, welches in der Vakuole gespeichert wird. Am Tag wird der Kohlenstoffdioxidspeicher der Vakuole, das Malat, mobilisiert. Malat wird durch Kohlenstoffdioxidabspaltung in Pyruvat umgewandelt. Das freiwerdende Kohlenstoffdioxid wird dabei direkt der lichtunabhängigen Reaktion zugeführt. Material 8: Kohlenstoffdioxidfixierung in Agaven

1

Stelle vom Blattinneren eines Agavenblattes einen Längsschnitt her und mikroskopiere diesen bei geeigneter Vergrößerung.

Fertige eine beschriftete Zeichnung des Idioblasten mit Umgebungszellen an. Das Präparat ist nach Fertigstellung der Zeichnung der Aufsicht führenden Lehrkraft unter dem Mikroskop vorzuweisen.

07 BE

2

Stelle mit Hilfe von Material 8 die Kohlenstoffdioxidaufnahme in den Blattzellen der Agaven bis zum Beginn der lichtunabhängigen Reaktion unter Angabe der Reaktionsorte in einem Fließschema dar.

04 BE

3

Begründe anhand von zwei Merkmalen der Agaven ihre Angepasstheit an den Standort.

04 BE

15 BE

Aufgabe C2

Im Magen beginnt die Eiweißverdauung. Hierfür ist das Enzym Pepsin verantwortlich. Hauptzellen der Magenschleimhaut produzieren eine Enzym-Vorstufe, welche erst durch Magensäure in Pepsin umgewandelt wird. Für die Produktion der Magensäure sind Belegzellen verantwortlich, welche im aktiven Zustand ständig durch aktiven Transport über Protonenpumpen eine Vielzahl an Wasserstoff-Ionen in das Mageninnere abgeben. Dadurch entsteht im Mageninneren ein pH-Wert von 1-2.Durch Störungen des Verschlusses des Mageneingangs kann es zu Sodbrennen kommen. Bei dieser Symptomatik kommen Medikamente zum Einsatz, die die Protonenpumpen hemmen.

1

Überprüfe experimentell die pH-Wertabhängigkeit des Enzyms Pepsin.

Führe folgendes Experiment durch und fertige dazu ein Kurzprotokoll an.

Ermittle mit Hilfe von Universalindikatorpapier die pH-Werte in den Reagenzgläsern 2, 3 und 4.

Versetze die Inhalte der Reagenzgläser 2, 3 und 4 mit 2 ml Pepsinlösung und stelle diese für zehn Minuten in ein ca. 35 °C warmes Wasserbad.

Entnimm die Reagenzgläser und schüttle kurz um. Hinweis: Es wird die Qualität des experimentellen Arbeitens bewertet.

Führe folgendes Experiment durch und fertige dazu ein Kurzprotokoll an.

- Reagenzglas 1: 3 ml Quarksuspension + 2 ml Wasser

- Reagenzglas 2: 3 ml Quarksuspension

- Reagenzglas 3: 3 ml Quarksuspension + 3 Tropfen Salzsäure

- Reagenzglas 4: 3 ml Quarksuspension +

3 Tropfen Natriumhydroxidlösung

Versetze die Inhalte der Reagenzgläser 2, 3 und 4 mit 2 ml Pepsinlösung und stelle diese für zehn Minuten in ein ca. 35 °C warmes Wasserbad.

Entnimm die Reagenzgläser und schüttle kurz um. Hinweis: Es wird die Qualität des experimentellen Arbeitens bewertet.

08 BE

2

Erkläre an Hand von zwei Sachverhalten den Zusammenhang zwischen Bau und Funktion der Belegzellen.

04 BE

3

Leite die Folgen für die Eiweißverdauung bei langzeitigem Einsatz von Protonenpumpenhemmern ab.

03 BE

15 BE

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Lösung C1:

1

Idioblast mit Umgebungszellen:

Hinweis: Es handelt sich hier um eine schematische Zeichnung. Größe und Form können je nach Präparat abweichen.

Hinweis: Es handelt sich hier um eine schematische Zeichnung. Größe und Form können je nach Präparat abweichen.

2

Kohlenstoffdioxidaufnahme in den Blattzellen der Agaven:

Kohlenstoffdioxidabspaltung am Malat (Cytosol) Entstehung von Pyruvat

Entstehung von Pyruvat  frei werdendes Kohlenstoffdioxid wird dem Calvinzyklus zugeführt

frei werdendes Kohlenstoffdioxid wird dem Calvinzyklus zugeführt  Beginn der lichtunabhängigen Reaktion (Stroma der Chloroplasten).

Beginn der lichtunabhängigen Reaktion (Stroma der Chloroplasten).

Kohlenstoffdioxidabspaltung am Malat (Cytosol)

3

Angepasstheit der Agaven an ihren Standort:

- Agaven öffnen ihre Stomata nur nachts und minimieren dadurch den Wasserverlust. Dadurch sind sie gut an warme und trockene Regionen angepasst.

- Die hohe

-Konzentration im Blattgewebe verhindert die Oxygenase-Aktivität der Ribulose-1,5-bisphosphat Carboxylase/Oxygenase und verringert somit die Fotorespiration.

Lösung C2:

1

Kurzprotokoll zum Experiment:

- Durchführung:

Es wurden vier Reagenzgläser angesetzt, wobei in jedes Reagenzglas 3 ml Quarksuspension gegeben wurde. In das erste Reagenzglas wurden 2 ml Wasser zugefügt. In Reagenzglas 3 wurden drei Tropfen Salzsäure, und in das vierte Reagenzglas drei Tropfen Natriumhydroxid gegeben. Der pH-Wert der Reagenzgläser 2-4 wurde ermittelt. Die Reagenzgläser 2-4 wurden mit 2 ml Pepsinlösung versetzt, und zehn Minuten in einem 35 °C warmen Wasserbad inkubiert. Nach Ablauf dieser Zeit wurden die Reagenzgläser entnommen, und kurz umgeschüttelt. - Erwartete Beobachtung:

Der pH-Wert in Reagenzglas 2 wird vermutlich knapp unterhalb des neutralen Bereiches, bei etwa 6, liegen. Für Reagenzglas 3 wird ein pH-Wert im sauren Bereich bei etwa 2-3 erwartet. Der pH-Wert in Reagenzglas 3 liegt vermutlich im leicht alkalischen Bereich, bei etwa 8-9. Nach Zugabe von Pepsin, und Inkubation im Wasserbad, sollte in Reagenzglas 2 eine leichte und in Reagenzglas 3 eine stärkere Gerinnung der Quarksuspension zu erkennen sein. - Interpretation der Ergebnisse:

Quark ist ein von Natur aus leicht säuerliches Lebensmittel. Dies erklärt den leicht sauren pH-Wert in Reagenzglas 2. Wird Salzsäure zu der Quarksuspension gegeben, so verstärkt sich dieser Effekt, und der pH-Wert verringert sich weiter. Bei Zugabe von Natriumhydroxid als basische Substanz, wird der pH-Wert dagegen ins Alkalische verschoben. Das Enzym Pepsin, was im Magen vorkommt, ist für die Zersetzung von Proteinen in deren Grundbausteine verantwortlich. Im Magen ist durch den hohen Gehalt an Salzsäure der pH-Wert mit 1-2 sehr gering. Pepsin kann genau bei diesem pH-Wert am besten arbeiten. Daher ist die erwartete Beobachtung, dass in Reagenzglas 2 eine leichte und in Reagenzglas 3 eine starke Gerinnung der Quarksuspension vorliegt, leicht nachzuvollziehen. In Reagenzglas 4 ist der pH-Wert leicht basisch. Pepsin ist in diesem Reagenzglas vermutlich kaum wirksam, da dies nicht seinem pH-Optimum entspricht.

2

Zusammenhang zwischen Bau und Funktion der Belegzellen:

- Die Belegzellen weisen eine vergrößerte Oberfläche auf. Dadurch können sie viele Protonenpumpen auf ihrer Zelloberfläche platzieren. Es können viele Protonen gleichzeitig ins Mageninnere abgegeben werden.

- Die Belegzellen besitzen eine sehr hohe Anzahl an Mitochondrien. Diese sind in der Lage, durch die Zellatmung sehr viele Protonen zu erzeugen. Dies ist für die Funktion der Belegzellen als Magensäurebildner essenziell.

3

Folgen für die Eiweißverdauung bei langfristigem Einsatz von Protonenpumpenhemmern:

Bei einem langfristigen Einsatz von Protonenpumpenhemmern kann es zu einem Abbau der Protonenpumpen in der Cytoplasmamembran der Zellen kommen. Dadurch lagern sich viele Protonen im Zellinneren an, was die Funktion der gesamten Zelle aufgrund des verringerten pH-Wertes im Cytoplasma stark einschränken könnte. Durch die fehlenden Protonenpumpen kann im Magen nicht das pH-Optimum eingestellt werden. Dies hat zur Folge, dass Pepsin nicht mehr durch limitierte Proteolyse aktiviert wird. Dadurch können Eiweiße nicht mehr durch Pepsin verdaut werden.