Evolutionsfaktoren

Mutation

Eine Mutation ist die dauerhafte Veränderung des Erbguts. Mutationen können spontan (z. B. durch Replikationsfehler), chemisch (z. B. durch mutagene Chemikalien) oder physikalisch (z. B. durch UV-Strahlung) entstehen.Obwohl die meisten Mutationen neutral oder schädlich sind, können einige vorteilhafte Auswirkungen haben. Diese vorteilhaften Mutationen können neue Merkmale hervorbringen, die die reproduktive Fitness dieser Organismen erhöht. Die Selektion nach vorteilhaften, neuen Merkmalen führt zu evolutionären Veränderungen.

Mutationen spielen eine entscheidende Rolle bei der Anpassung von Organismen an sich verändernde Umweltbedingungen. Genetische Vielfalt ermöglich einer Population eine größere Bandbreite an Möglichkeiten zur Bewältigung neuer Herausforderungen. Somit treiben Mutationen den Prozess der Anpassung und Diversifizierung von Lebensformen voran.

Selektion

Selektion ist ein zentraler Evolutionsfaktor, der auf die genetische Vielfalt wirkt. Durch Selektion werden Merkmale begünstigt, die Organismen besser an ihre Umwelt anpassen und somit ihre Überlebenschancen erhöhen. Positive Selektion fördert vorteilhafte Merkmale, während negative Selektion nachteilige Merkmale reduziert. Dieser Prozess führt zur Anpassung von Populationen an ihre spezifischen Lebensräume.Selektionsfaktoren

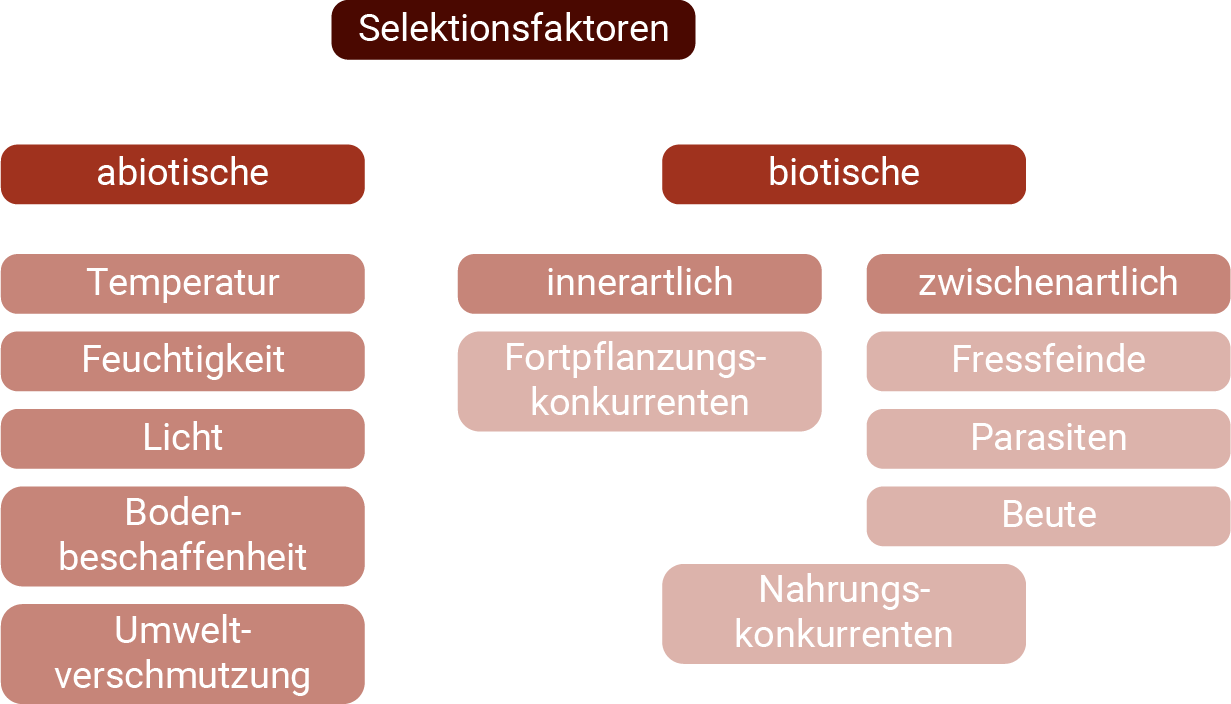

Selektionsfaktoren beeinflussen den Fortpflanzungserfolg und die reproduktive Fitness eines Individuums. Abiotische Selektionsfaktoren stammen aus der unbelebten Natur, wie Temperatur oder pH-Wert. Biotische Selektionsfaktoren entstehen durch andere Lebewesen, sei es derselben Art (intraspezifisch) oder anderer Arten (interspezifisch). Zum Beispiel kann angepasste Färbung die Überlebenschancen von Beutetieren erhöhen, während Konkurrenz um Ressourcen oder Sexualpartner innerhalb einer Population selektiert.

Abb. 1: Selektionsfaktoren

Selektionsformen

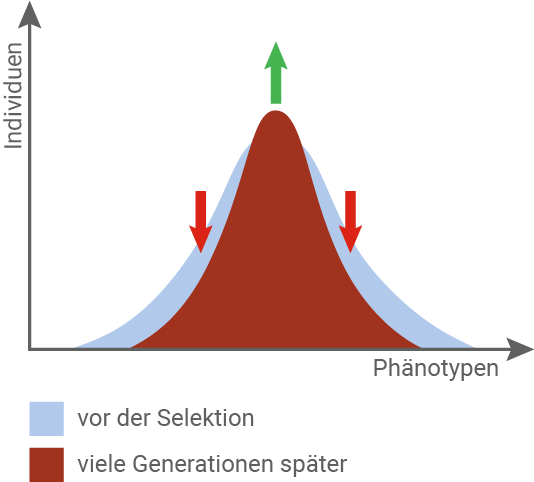

Stabilisierende Selektion entfernt extrem ausgeprägte Merkmale aus der Population. Bei der transformierenden Selektion werden Individuen mit zu starken oder zu schwachen Merkmalen eliminiert. In manchen Populationen sind Tiere mit extremen Merkmalen erfolgreicher als die mittlere Variante, was auf eine aufspaltende oder disruptive Selektion hinweist.- stabilisierende Selektion

In einer stabilen Umgebung werden weiterhin die Phänotypen bevorzugt, die sich am besten an die gleichbleibenden Umweltbedingungen anpassen können. Weniger spezialisierte Varianten haben im Vergleich zu extremen Varianten einen Selektionsvorteil, und ihre Gene werden eher in den Genpool der Population eingebracht.

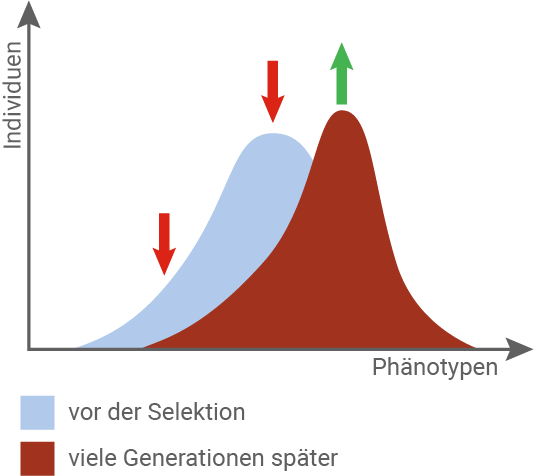

- transformierende Selektion

Bei Veränderungen in der Umwelt können bisher seltene Phänotypen plötzlich vorteilhaft sein, da sie besser auf die neuen Bedingungen abgestimmt sind. Diese werden dann bevorzugt, während die zuvor dominierenden, gut angepassten Phänotypen nun weniger erfolgreich sind und an Häufigkeit verlieren.

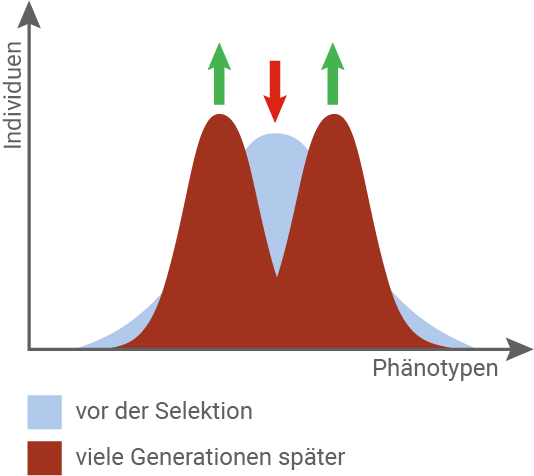

- aufspaltende oder disruptive Selektion

Unter extremen Umweltbedingungen, die beide Extrema bevorzugen und die mittleren Phänotypen benachteiligen, entstehen zwei distinkte Teilpopulationen. Diese Isolation führt dazu, dass die beiden Teilpopulationen sich räumlich und genetisch voneinander trennen, was die Möglichkeit für unterschiedliche Umweltanpassungen und evolutionäre Entwicklungen eröffnet.

Isolation

Isolation tritt auf, wenn sich Individuen einer Art nicht mehr sexuell fortpflanzen können. Infolgedessen findet kein genetischer Austausche statt, was als reproduktive Isolation bezeichnet wird. Reproduktive Isolation kann vor der Befruchtung (präzygotisch) oder nach der Befuchtung (postzygotisch) erfolgen, und bildet die Grundlage der Artbildung.- Mechanische Isolation: Der Bau der Geschlechtsorgane zweier Individuen weicht so stark voneinander ab, dass diese sich nicht fortpflanzen können.

- Zeitliche Isolation: Die Aktivitäts- und Fortpflanzungszeiten zweier Individuen unterschieden sich, sodass es nicht zu Paarung kommt.

- Geografische Isolation: Landschaftliche Barrieren verhindern ein Zusammentreffen zweier Populationen.

- Ökologische Isolation: Individuen sind voneinander getrennt, da sie verschiedene ökologische Nischen in einem Gebiet besetzen.

- Ethnologische Isolation: Bestimmte Verhaltensmuster (wie beispielsweise Balzverhalten) können nur von Individuen der eigenen Art richtig interpretiert werden.

- Gametische Isolation: Die Chromosomenzahl der Gameten zweier Arten weichen voneinander ab, sodass die Nachkommen entweder nicht lebensfähig sind, oder selbst keine fruchtbaren Nachkommen erzeugen können.

Gendrift

Gendrift ist ein bedeutender Evolutionsfaktor, der die genetische Vielfalt von Populationen beeinflusst. Im Gegensatz zur natürlichen Selektion, die auf die Anpassung an Umweltbedingungen oder die Fitness bestimmter Merkmale abzielt, ist Gendrift ein zufälliger Prozess, der durch Schwankungen in der Allelfrequenz innerhalb einer Population entsteht.Darüber hinaus kann Gendrift dazu beitragen, genetische Differenzierung zwischen Populationen zu fördern und somit zur Entstehung von Artenvielfalt beitragen.

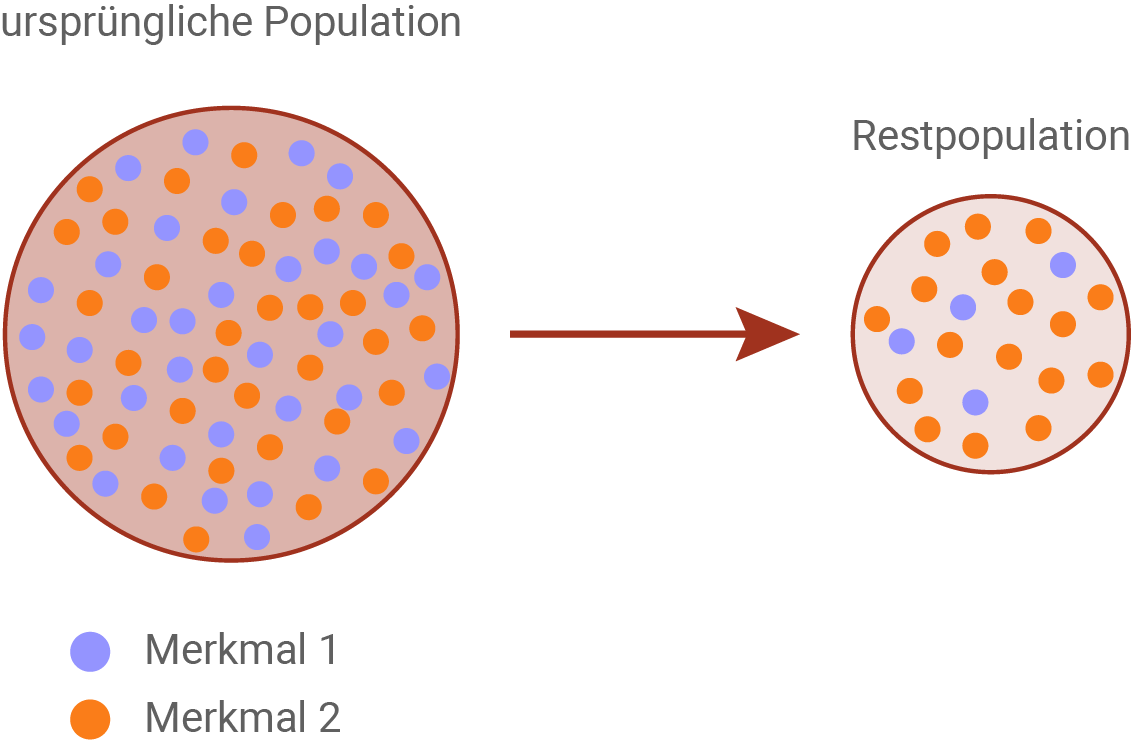

- Flaschenhalseffekt

Ein wichtiger Mechanismus des Gendrifts ist der Flaschenhalseffekt, der auftritt, wenn eine Population dramatisch dezimiert wird, sei es durch Umweltkatastrophen, Habitatverlust oder menschliche Eingriffe. In solchen Fällen können nur wenige Individuen überleben und eine neue Population gründen, was zu einer drastischen Reduzierung der genetischen Vielfalt führt. Die Allelfrequenzen in der neu gegründeten Population können stark von denen der ursprünglichen Population abweichen.

Beispiel

Ein Beispiel für den Flaschenhalseffekt ist die Dezimierung der Nordamerikanischen Bisonpopulation im 19. Jahrhundert durch übermäßige Jagd. Millionen von Bisons wurden getötet, was zu einem dramatischen Rückgang der Population und der genetischen Vielfalt führte. In der Folge haben die verbleibenden Bison eine stark begrenzte genetische Vielfalt, was ihre Anfälligkeit für Krankheiten, genetische Defekte und Umweltveränderungen erhöht. Darüber hinaus kann die geringe genetische Vielfalt die Anpassungsfähigkeit der Population beeinträchtigen und ihre langfristige Überlebensfähigkeit gefährden.

Abb. 3: Mechanismus des Flaschenhalseffekts

Abb. 3: Mechanismus des Flaschenhalseffekts - Gründereffekt

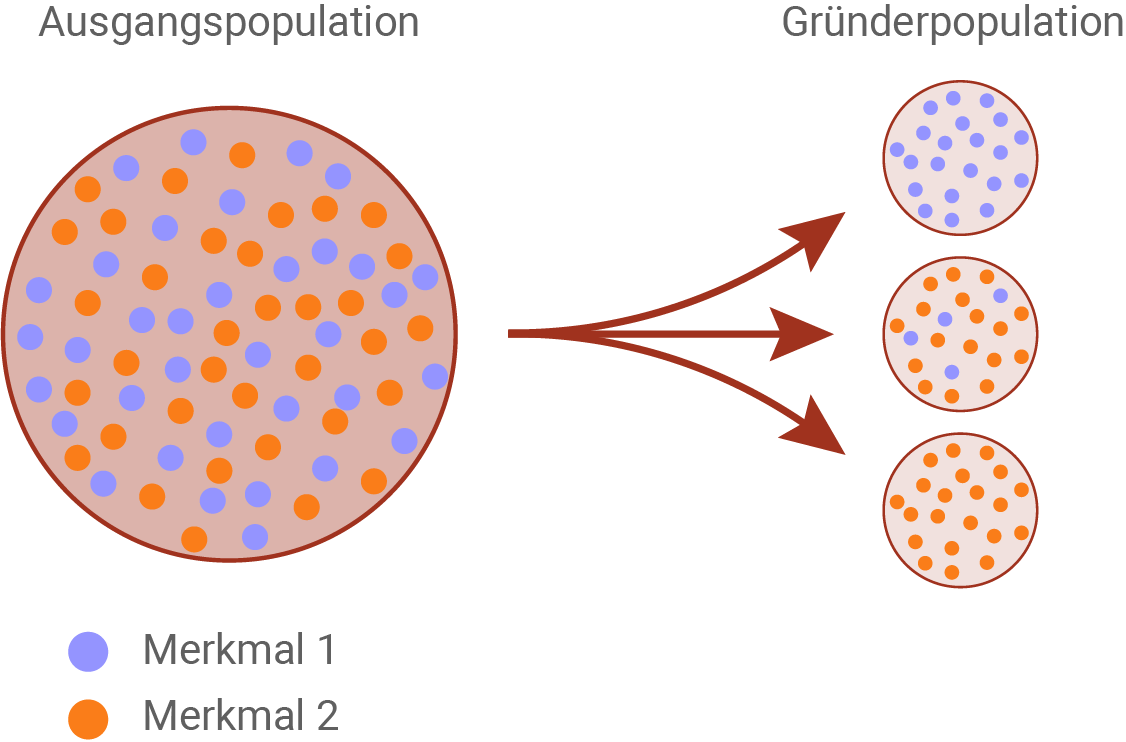

Ein weiterer Mechanismus ist der Gründereffekt, bei dem eine kleine Gruppe von Individuen eine neue Population gründet, sei es durch Migration oder Kolonisation neuer Gebiete. Auch hier können die Allelfrequenzen in der Gründerpopulation von denen der ursprünglichen Population abweichen, was zu genetischer Differenzierung und möglicherweise sogar zu neuen Arten führen kann.

Beispiel

Eine kleine Anzahl von Galápagos-Finken erreichte die Inseln und begann sich dort zu vermehren. Da nur wenige Individuen die Gründerpopulation bildeten, waren die genetischen Variationen in dieser Population begrenzt. Bestimmte Merkmale, die bei den Gründervögeln vorhanden waren, wurden in der Population überrepräsentiert, während andere Merkmale fehlten. Im Laufe der Zeit entwickelten sich die Finken auf den verschiedenen Inseln der Galápagos aufgrund unterschiedlicher Umweltbedingungen und Selektionsdrücke unabhängig voneinander. Dies führte zu einer Vielzahl von Finkenarten, die jeweils an die spezifischen Bedingungen ihrer jeweiligen Insel angepasst waren.

Abb. 4: Mechanismus des Gründereffekts

Abb. 4: Mechanismus des Gründereffekts