Aufgabe 4

Materialgestützes Verfassen argumentierender Texte

Thema: Ist das Lesen von literarischen Büchern als besondere Kulturtechnik im digitalen Zeitalter noch relevant? Aufgabenstellung:- Deine Schule will sich an einer bundesweiten Lese-Offensive beteiligen, sie veranstaltet dafür eine Lesewoche, in der Erzählungen und Romane gelesen werden.

- Das Redaktionsteam der Schulzeitung bittet die Schülerschaft des Abiturjahrgangs um argumentative Beiträge zum Thema: Ist das Lesen von literarischen Büchern als besondere Kulturtechnik im digitalen Zeitalter noch relevant?

- Verfasse für die Schulzeitung einen argumentativen Beitrag, in dem du zu der strittigen Frage Stellung nimmst.

- Nutze für deine Argumentation die vorliegenden Materialien 1-8 und eigene Kenntnisse und Erfahrungen.

- Formuliere eine geeignete Überschrift.

- Dein argumentativer Beitrag sollte etwa 800-1000 Wörter umfassen.

- Verweise auf die Materialien erfolgen nur unter Angabe des Namens der Autorin oder des Autors und ggf. des Titels.

1

Erstens ist die Relevanz des Lesens (von Büchern, Zeitungen, Zeitschriften) nun

2

eng mit den aufklärerischen Idealen der Bildung und der Mündigkeit verknüpft.

3

Erst als lesendes soll das Subjekt zu einem weltkundigen Subjekt werden, das

4

informiert ist, Zusammenhänge begreift, aber auch Empathie und

5

Empfindungsfähigkeit entwickelt. Die Moderne geht grundsätzlich von einer

6

„Lesbarkeit der Welt“ (Blumenberg) aus: Die Welt lässt sich in ihren

7

Zusammenhängen kognitiv begreifen, und das Lesen von nicht fiktionalen und

8

fiktionalen Texten erscheint dafür ein unabdingbarer Modus zu sein. Die Welt soll

9

im modernen Verständnis objektiviert, das heißt zu einem Gegenstand der

10

Beobachtung und Reflexion werden, und die Texte sind Instrumente dieser

11

Objektivierung. Zugleich sind diese selbst objektivierte Entitäten, zu denen man

12

im Lesen auf kritische Distanz gehen kann. Sie liefern die Voraussetzung für die

13

Ausbildung einer modernen politischen und kulturellen Öffentlichkeit, deren

14

Debatten in der Regel im Medium der Schriftlichkeit erfolgen.

15

Zweitens ist das moderne Lesen als Praxis ein extensiv-hermeneutisches und

16

ein konzentriertes Lesen. [...] Zum Modell wird nun der stille, fokussierte Leser

17

(in der Bibliothek, im Lesezimmer etc.), der keine Ablenkung zulässt und dessen

18

Aufmerksamkeit entsprechend geschult ist. Erst mit dieser

19

Aufmerksamkeitsfokussierung wird eine Immersion in den Text möglich, die im

20

mentalen Strom der Lesenden eine argumentative oder narrative ‚eigene Welt‘

21

lebendig werden lässt. Später wird man dies deep reading nennen. [...]

22

Drittens ist für das moderne Lesen zentral, dass durch das Lesen eine ‚Innenwelt‘

23

des Subjekts gefördert wird, das heißt mentale, aber auch leibliche Akte

24

intensiviert werden: Reflexion, Erinnerung, Imagination, Selbstbefragung,

25

emotionale Reaktionen. Das Lesen ermöglicht dem Subjekt damit eine

26

Psychologisierung doppelter Art: ein Training im Verständnis der psychischen

27

Welt der Anderen (die in den Büchern zum Thema wird) und der eigenen

28

‚inneren‘ Welt. Moderne Subjektideale der Selbstverantwortung und

29

Selbstentfaltung setzen entsprechend Leser voraus, die sich in der Ausbildung

30

der Innenwelt trainiert haben. [...]

31

Dies ändert sich mit der digitalen Revolution in einschneidender Weise.

32

[...] Entscheidend ist, dass die digitalen Technologien keineswegs bedeuten, dass

33

‚nicht mehr gelesen wird‘, sondern dass nun anders gelesen wird, das heißt, dass

34

sich das Lesen als Praktik und damit auch deren Subjektivierungseffekte

35

wandeln. Vereinfacht gesagt, verläuft der Wandel vom deep reading zum hyper

36

reading. Mit der digitalen Revolution, dem Computer, dem Internet und den

37

mobilen Endgeräten wie dem Smartphone wälzt sich das Mensch-Welt-Verhältnis

38

medientechnologisch tiefgreifend um. Die Merkmale der neuen Medialität sind

39

bekannt: Die digitalen Medien nehmen nach Art eines Hypermediums die alten

40

Medien der Schrift und die von Bild und Ton in sich auf. Sie alle sind

41

digitalisierbar. Im Internet werden textuelle und visuell-auditive Elemente daher

42

untrennbar miteinander verknüpft. Dies bedeutet auf der Ebene der

43

Rezeptionspraktiken jedoch: Praktiken des Lesens, des Betrachtens und des

44

Hörens sind nun nicht mehr voneinander separiert, sondern ständig miteinander

45

verwoben.

46

Kurz gesagt: Auf Facebook, Instagram oder einem Newsfeed liest man Texte und

47

Nachrichten, schaut Videos und Fotos und nebenher wird ein Computerspiel

48

gespielt. Das digitale Subjekt übt sich damit im Multitasking, wobei das Lesen

49

nur eine Aktivität unter mehreren ist. [...]

50

Die Digitalisierung verändert somit die Praxis des Lesens. Wie empirische

51

Untersuchungen zeigen, hat es bei den Digital Natives häufig nicht mehr die

52

Form des deep reading, sondern des hyper reading. Beim Lesen geht es nun

53

nicht mehr um die Immersion in einen Text, sondern um den zügigen Erwerb von

54

Informationen. Texte werden daher nicht nur äußerst schnell gelesen, sondern

55

häufig ‚quergelesen‘, das heißt auf der Suche nach Kerninformationen

56

stichprobenartig zur Kenntnis genommen. Es ist nicht nur ein kulturkritischer

57

Topos, sondern ein messbarer Tatbestand, dass die Aufmerksamkeitsspanne, in

58

der die Leser konzentriert einem Text folgen, kleiner wird. Umgekehrt wird der

59

Wunsch nach Abwechslung stärker, der Wunsch, auf immer neue und andere

60

Weise stimuliert zu werden. Das Lesen auf einem Smartphone oder Tablet, das

61

beständig andere mediale Offerten bietet, fördert diese Haltung.

62

Für die Praxis des Lesens in der digitalen Kultur ist damit eine paradoxe

63

Doppelstruktur kennzeichnend: Einerseits findet eine Ausweitung des Lesens

64

statt, das heißt eine Integration von Texten in die Alltagswelt in einem Maße, wie

65

es für die Kulturgeschichte einzigartig ist. Die ständige Verfügbarkeit der

66

Smartphones und die Social-Media-Plattformen führen dazu, dass die Subjekte

67

immer wieder kurze Lesesequenzen (und im Übrigen auch Schreibsequenzen) in

68

ihren Alltag integrieren. Während die Theoretiker der audiovisuellen

69

Medienrevolution den Niedergang des Lesens und den Siegeszug des Bildes

70

prophezeiten, erweist sich dies mit der digitalen Revolution als ein vorschnelles

71

Urteil: Gelesen wird in enormem Umfang. Auf der anderen Seite findet aber auch

72

eine Ausdünnung des Lesens statt: Das hyper reading ist ‚flacher‘ und auf

73

schnelle Information aus, die Aufmerksamkeit flüchtiger. Mediensoziologen

74

weisen daher darauf hin, dass die Genres der klassischen Moderne – die langen

75

Romane und philosophischen Traktate – gar nicht mehr zum spätmodernen

76

Lesesubjekt ‚passen‘, das sich daher auch häufig von ihnen abwendet: Sie

77

erscheinen langweilig und langatmig, unnötig kompliziert.

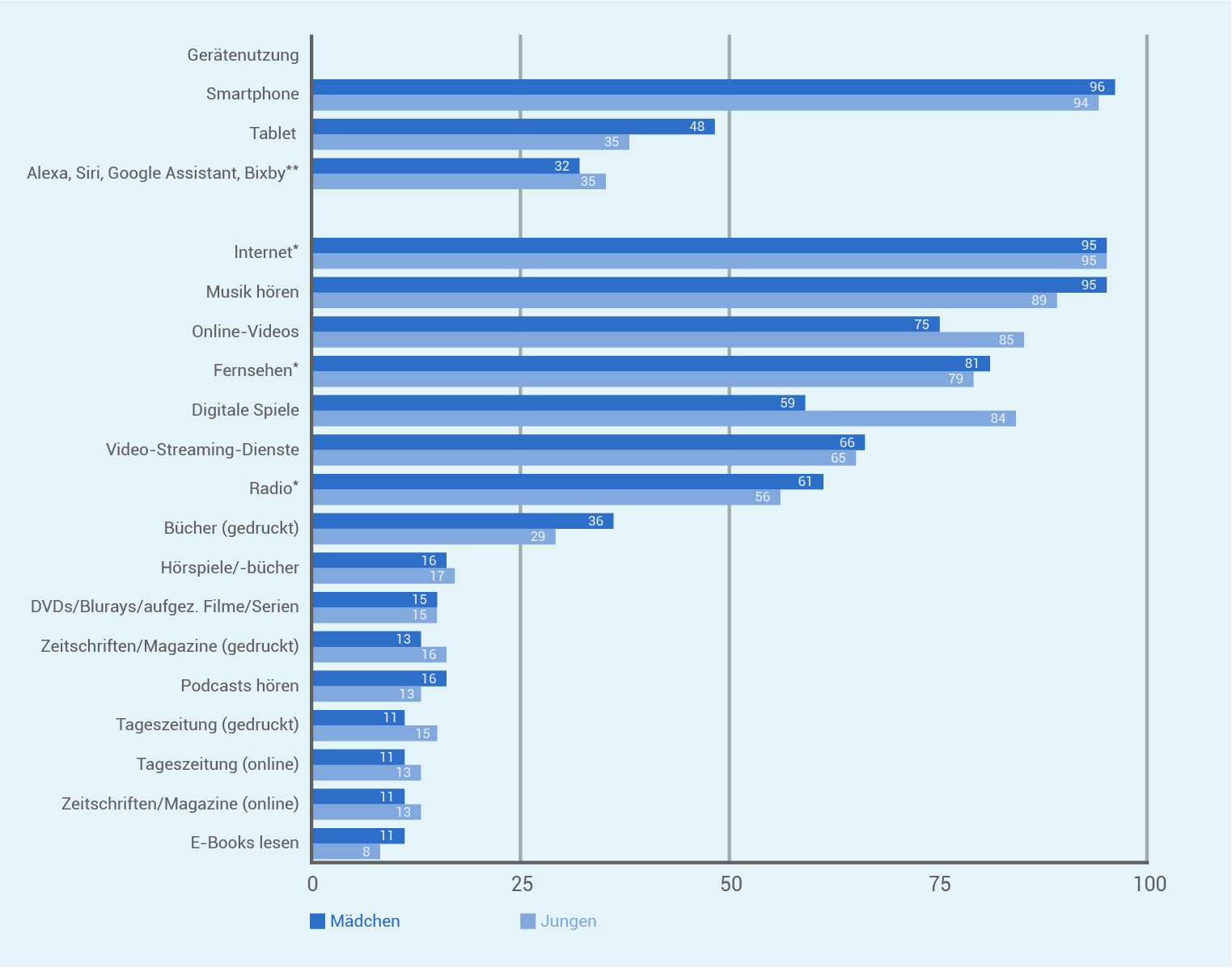

Andreas Reckwitz (* 1970) ist Professor für Allgemeine Soziologie und Kultursoziologie an der Humboldt-Universität zu Berlin. Aus: Reckwitz, Andreas: Kleine Genealogie des Lesens als kulturelle Praxis. In: Katharina Raabe und Frank Wegner (Hrsg.): Warum Lesen. Mindestens 24 Gründe. Berlin 2020, S. 35-42. Material 3 Mediennutzung von Jugendlichen Medienbeschäftigung in der Freizeit 2021

– täglich/mehrmals pro Woche –

Quelle: JIM 2021, Angaben in Prozent; *egal über welchen Verbreitungsweg, **2020 nicht abgefragt, Basis: alle Befragten, n=1.200

Aus: Mediennutzung von Jugendlichen, S. 15. Material 4 Engelbarts Traum. Wie der Computer uns Lesen und Schreiben abnimmt (2014, Auszug) Henning Lobin

1

Nicht nur der Mensch, nicht nur die Schrift, nicht nur ich – das Lesen wandelt

2

sich, wie es sich immer gewandelt hat, wenn sich die Schrift, die Technologien

3

und die Medien der Schrift veränderten. Das Lesen selbst ist nicht gefährdet,

4

niemals zuvor war Geschriebenes so leicht verfügbar wie heute – jederzeit,

5

überall und für jeden. Es wird auch im digitalen Zeitalter sehr viel gelesen,

6

vielleicht mehr als je zuvor. Das Smartphone, das Tablet – all diese Geräte

7

können als universale Computer sehr viel, aber vor allem zeigen sie Schrift an,

8

ob es nun Facebook-Seiten, Spiegel Online-Meldungen oder Whatsapp-

9

Nachrichten sind. Die Kulturtechnik des Lesens floriert und hat sich sogar neue

10

Bereiche erschlossen [...]

11

Anders verhält es sich damit, wie gelesen wird. Das tägliche, überall

12

stattfindende Lesen bezieht sich nicht auf 400-seitige Bücher, sondern auf kleine

13

Texteinheiten, die in Sekunden oder wenigen Minuten aufgenommen werden.

14

Und dieses Lesen ist umgeben von anderen Formen der Kommunikation, es ist

15

nicht vertieft, konzentriert, sondern erfolgt sehr oft nebenbei, ist flüchtig und

16

dabei zugleich Teil umfassenderer Kommunikationen. Ein Roman, ein

17

philosophisches oder wissenschaftliches Werk dagegen erfordern die Versenkung,

18

eine tiefe Konzentration, ohne die ein Leser vom Entscheidenden eines Buchs

19

nicht nur etwas weniger, sondern gar nichts aufnimmt. Zwar werden auch heute

20

noch solche Werke gelesen, doch stellen sich die Verlage auf die Veränderungen

21

der Lesepraxis ein. Bücher sind in kürzere Einheiten gegliedert und Sachbücher

22

wesentlich visueller als früher. Der Hypertext hat den Leser daran gewöhnt,

23

kleinere, voneinander unabhängige Textstücke zu lesen.

Der Autor Henning Lobin (* 1964) ist Professor für Angewandte Sprachwisenschaft und Computerlinguistik. Aus: Lobin, Henning: Engelbarts Traum. Wie der Computer uns Lesen und Schreiben abnimmt. Frankfurt am Main 2014, S. 156 ff. Material 5 Erklärung von 130 Forschern: Zur Zukunft des Lesens (2019, Auszug)

1

Bildschirme und bedrucktes Papier sind als Lesemedien nicht gleichwertig: Mehr

2

als 130 Leseforscher aus ganz Europa haben eine Erklärung zur Zukunft des

3

Lesens im Zeitalter der Digitalisierung unterzeichnet.

4

[...] Die Forschung zeigt, dass Papier weiterhin das bevorzugte Lesemedium für

5

einzelne längere Texte bleiben wird, vor allem, wenn es um ein tieferes

6

Verständnis der Texte und um das Behalten geht. Außerdem ist Papier der beste

7

Träger für das Lesen langer informativer Texte. Das Lesen langer Texte ist von

8

unschätzbarem Wert für eine Reihe kognitiver Leistungen wie Konzentration,

9

Aufbau eines Wortschatzes und Gedächtnis. Daher ist es wichtig, dass wir das

10

Lesen langer Texte als eine unter mehreren Leseformen bewahren und fördern.

11

Da das Bildschirmlesen weiter zunehmen wird, müssen wir dringend

12

Möglichkeiten finden, das tiefe Lesen langer Texte in Bildschirmumgebungen zu

13

erleichtern.

Aus: Stavanger Erklärung: Erklärung von 130 Forschern. Zur Zukunft des Lesens. FAZnet., veröffentlicht am 22. Januar 2019 Material 6 Serien: Erzählen ohne Ende (2020, Auszug) Natalie Weidenfeld

1

Geschichten zu erzählen und zu hören, aus ihnen zu lernen, ist dem Menschen

2

seit Anbeginn ein soziales, ein psychologisches Bedürfnis. [...] Erzählungen sind

3

nicht nur nach wie vor hoch im Kurs, sondern, man kann fast sagen, noch

4

beliebter als je zuvor. Geschichten begegnen uns und der jungen Generation

5

zwar immer weniger in Büchern und auch immer weniger in Kinofilmen, dafür

6

umso mehr im Internet, im Streamingangebot von Amazon und Netflix.

7

Diese haben in den vergangenen Jahren eine ganz spezifische Form

8

angenommen – und zwar die der Serie. Gewiss, aufeinanderfolgende

9

Geschichten gibt es nicht erst seit Netflix: Romane in Fortsetzungsform waren

10

schon im 19. Jahrhundert ein Kassenschlager. Aber dass Serien die Massenkultur

11

derart dominieren, ist nun doch ein spezifisches Phänomen des 21. Jahrhunderts.

12

Seriöse Regisseure, seriöse Schauspieler – sie alle setzen auf Serien. Und das

13

aus dem einfachen Grund, dass dort das meiste Geld und der meiste Erfolg

14

liegen. Postmoderne Kritiker können jubeln.

15

Endlich eine Ästhetik, welche die geschlossene, vermeintlich bürgerliche

16

geschlossene Erzählform – die den marxistischen Kritikern schon immer ein Dorn

17

im Auge war – sprengt und dafür eine neue, multiperspektivische,

18

superdemokratische kreiert. Ganze Horden von Universitätsdozenten stürzen sich

19

nun auf die intellektuelle Aufarbeitung populärer Serien – was nicht nur volle

20

Seminarsäle garantiert, sondern auch noch den Spaßfaktor erhöht.

21

Dabei erreicht die Begeisterung für die Serie und das serielle Erzählen ein Level,

22

dass Filmwissenschaftler wie Georg Seeßlen und Markus Metz in ihr den Ausdruck

23

einer neuen fatalistischen Metaphysik erkennen: Wie die Helden in einer Serie oft

24

immer auch gut und böse zugleich sind, sind auch wir gleichzeitig gut und böse,

25

und so wie die Geschehnisse in der Serie nicht so bleiben, wie sie sind, bleibt

26

auch die Welt nie so, wie sie ist. Endlich eine Erzählform, die das wahrhaft

27

Menschliche wirklich abbildet!

Natalie Weidenfeld (*1970) ist promovierte Kulturwissenschaftlerin und Buchautorin. Aus: Weidenfeld, Natalie: Serien. Erzählen ohne Ende. Material 7 Immaterielle Realitäten (2020, Auszug) Wolf Singer

1

Ein [...] durch mehrere Studien abgesicherter Befund ist die Verkürzung der

2

Aufmerksamkeitsspanne bei Kindern, die viel Zeit vor dem Bildschirm verbringen.

3

Der Grund ist vermutlich, dass Inhalte in linearer Form aneinandergereiht

4

werden müssen, der Rhythmus vorgegeben wird und die raschen

5

Schnittsequenzen keine Anforderungen an die Integration zeitlich weit

6

auseinanderliegender Ereignisse erfordern. Lesen, insbesondere von

7

anspruchsvollen Texten, erfordert hingegen, eine Brücke zu schlagen vom

8

Anfang eines Satzes, hinweg über mehrfach verschachtelte Nebensätze bis zum

9

befreienden Verb am Satzende. Denn erst dieses erlaubt eine Festlegung der

10

Bedeutung aller vorangegangenen Satzelemente. Hier sind Arbeitsgedächtnis und

11

lange Aufmerksamkeitsspannen gefragt. Offenbar entwickeln sich beide

12

Funktionen nur eingeschränkt oder verkümmern sogar, wenn sie nicht gefordert

13

werden. Das Lesen von anspruchsvollen Texten scheint hier ein wirksames

14

Antidot zu sein. [...]

15

[D]as Lesen [nimmt] eine Sonderstellung ein, die es von allen anderen

16

Rezeptionsformen unterscheidet. Es räumt dem Rezipienten ein Höchstmaß an

17

Freiheit ein, fordert ihn aber zugleich, ganz besonders viel vom Eigenen

18

einzubringen, das Gelesene mit Vorstellungen, Erinnerungen, Gedanken und

19

Bildern kreativ zu ergänzen. Wer im Kino sitzt oder vor der Mattscheibe oder in

20

seinem Smartphone YouTube schaut, dem wird fast jegliche Eigenleistung

21

abgenommen: Der Regisseur und Kameramann legen fest, worauf die

22

Aufmerksamkeit gelenkt werden soll, Prosodie und begleitende Filmmusik sorgen

23

für die emotionale Einbettung des Geschehens, und die Bilder betäuben die

24

Phantasie, weil sie nicht gebraucht wird, um sich die Ereignisse vorzustellen. Der

25

Zuschauer wird mit fast allen Sinnen vereinnahmt und gezwungen, in Echtzeit

26

den Vorgaben des Mediums zu folgen. Und damit er sich nicht entziehen und

27

eigenen Assoziationen nachgehen kann, werden die Schnittsequenzen erhöht.

28

Das nimmt dem Zuschauer die letzte Möglichkeit, dem Gesehenen mit Abstand

29

und selbstgewählter Perspektive zu begegnen. [...]

30

Auch wenn die Verschriftlichung an Grenzen des Vermittelbaren stößt, die nur

31

durch Einbeziehung anderer Sinne – und das auch nur zum Teil – überwunden

32

werden können, sollte schon allein die Freiheit, die nur Lesen einräumt, als hohes

33

Gut gewertet werden. Denn sie ist es, die Pluralität begünstigt. Weil jeder Leser

34

über seinen eigenen Schatz an Vorwissen verfügt und dieser, wie ausgeführt,

35

festlegt, wie das Gelesene wahrgenommen wird, verwandelt sich jeder den Text

36

auf verschiedene, sehr idiosynkratische Weise an. Das gilt auch für die

37

Rezeption von Gesprochenem und von Filmen, wenn auch in weit geringerem

38

Maße, weil sie, wie dargelegt, der Phantasie weniger Raum geben.

39

Nun wird oft angeführt, Lesen sei anstrengend. Ja, das ist es, weil kreative

40

Prozesse das Gehirn fordern. Aber die Mühe lohnt.

Wolf Singer (* 1943) ist Neurophysiologe und Hirnforscher. Aus: Singer, Wolf: Immaterielle Realitäten. In: Katharina Raabe und Frank Wegner (Hrsg.): Warum Lesen. Mindestens 24 Gründe. Berlin 2020, S. 157-160. Material 8 Mythos Kinderbuch – Warum Jim Knopf aus mir keinen besseren Menschen gemacht hat. (2015, Auszug aus einer Rede) Andreas Steinhöfel

1

Mein verstorbener Lebensgefährte war ein ADHS-Erwachsener. Er stand Vorbild

2

für die Hauptfigur in meinem Kinderbuch Rico, Oskar und die Tieferschatten, und

3

er las das Buch in unserem letzten gemeinsamen Urlaub. Für die Lektüre der

4

etwa 200 großzügig gesetzten Textseiten benötigte er sieben Tage zu jeweils

5

etwa zwei Stunden ... das sind, ich hab’s für Sie ausgerechnet, damit Sie mir hier

6

nicht schon zu Beginn dieser Sause heimlich wegkippen, pro Seite etwa vier

7

Minuten Lesezeit. Schwitzend las er und fluchend und, ja, auch lachend, und

8

glücklich zuletzt und stolz... aber ich hatte meinen Freund zu weniger Kraft

9

raubenden Gelegenheiten glücklicher erlebt und stolzer erlebt. Er hatte das Buch

10

nur mir zuliebe gelesen und, na gut, sicherlich auch ein wenig aus Eitelkeit ...

11

Pro Seite vier Minuten jedenfalls, in denen mein Freund angestrengt las, und

12

bitte, stellen Sie sich das nicht lustig vor: einen Menschen, dem von der schieren

13

Anstrengung des Lesens der Schweiß ausbricht. Stellen Sie sich stattdessen,

14

liebe Anwesende, irgendein Wissensgebiet oder Tätigkeitsfeld vor, das Sie gar

15

nicht oder nur rudimentär beherrschen und dem Sie deshalb nur mit großer

16

innerer Ablehnung begegnen – in der Regel reicht dazu Mathe oder die

17

europäische Bankenpolitik – und versuchen Sie dann, sich eine Woche lang, drei

18

Stunden täglich damit konfrontiert zu sehen – Spaß geht anders!

19

Mein jüngster Bruder las bisher Zeit seines Lebens genau drei Dinge: Als Kind –

20

immer auf einem Stuhl gegen die Heizung sitzend, in Unterwäsche, die nackten

21

Füße auf dem Heizkörper, auf dem Tisch ein Glas Kakao – jeden einzelnen Band

22

um den Gallier Asterix sowie alle Comics der Reihe Lustiges Taschenbuch von

23

Disney. Inzwischen, als Erwachsener, liest er hin und wieder, zu seinem

24

Amüsement, wie er sagt, die BILD-Zeitung. Er ist Elektriker. Kein Studium. Keine

25

Literatur, auch kein von mir verfasstes Buch, das er je gelesen hätte. Zu

26

anstrengend, sagt er. Und redet Sie dennoch, das garantiere ich, gegen fast jede

27

vorstellbare Wand, mit der Eloquenz eines hoch dotierten Staatanwalts und

28

einem universellen Wissen, von dem ich bis heute nicht weiß, woher mein Bruder

29

es bezieht, jedenfalls nicht aus Büchern. [...]

30

Zwei Nichtleser-Biographien. Zwei Kinder, die sehr wohl die Kulturtechnik des

31

Lesens beherrschten, sich aber von nichts und niemandem dazu bringen ließen,

32

mal das berüchtigte gute Buch zu lesen. Oder überhaupt irgendein Buch. Oder

33

wenigstens mal einen Arzneimittelbeipackzettel. Beide Männer aber, lassen Sie

34

sich das versichert sein, liebe Anwesende, beide Männer waren bzw. sind

35

wunderbare Menschen. Warmherzige, einfühlsame und mitfühlende, hilfsbereite

36

und patente, loyale Menschen. Die sie auszeichnenden Qualitäten waren nicht

37

durch Lektüre oder gar Studium erworben, sondern in einem alltäglichen

38

Miteinander, das auf einfachen Regeln basiert, zum Beispiel der, dass man

39

leichter durchs Leben kommt, wenn man einander unterstützt, als sich

40

gegenseitig auf die Köpfe zu hauen. Oder der, dass man anderen nur zumuten

41

sollte, was man selber zu ertragen bereit wäre. Sie wissen schon: Goldene

42

Regeln.

43

Haben Sie schon mal überlegt, wie viel Zeit Sie mit schlechten Büchern

44

verplempert haben? Nicht-Leser haben dieses Problem nicht. Die tun in jener

45

Zeit, die unsereins mit Lesen verbringt, etwas anderes, nämlich das, worüber wir

46

so gern lesen: Sie leben.

Andreas Steinhöfel (*1962) ist ein bekannter Jugendbuchautor, u.a. schrieb er den Jugendroman Die Mitte der Welt und die Bände um das ungleiche Freundespaar Rico und Oskar, die auch verfilmt worden sind (z.B. Rico, Oskar und die Tieferschatten). Aus: Steinhöfel, Andreas: Mythos Kinderbuch – Warum Jim Knopf aus mir keinen besseren Menschen gemacht hat (Auszug aus einer Rede, gehalten am 22.2.2015 in Dresden)

Weiter lernen mit SchulLV-PLUS!

monatlich kündbarSchulLV-PLUS-Vorteile im ÜberblickDu hast bereits einen Account?Überschrift

Eine Betrachtung der Relevanz literarischer Bücher als Kulturtechnik in unserer heutigen digitalen WeltEinleitung

- Im Zeitalter von Smartphones, Tablets und Co. gerät die klassische Kultur des Lesens auf Papier häufig in den Hintergrund. Vorteile des digitalen Lesens wie Bequemlichkeit und Mobilität werden von immer mehr Menschen geschätzt. Im Gegenzug wird vergessen, welch wertvolle kulturelle Bedeutung und unverzichtbaren Einfluss von literarischen Büchern ausgeht.

- Wir alle nehmen tagtäglich wahr, dass die Tätigkeit und Kultur des Lesens in der heutigen Zeit einige Veränderungen erfährt. Deshalb stellt sich zu Recht die Frage, ob das Lesen von literarischen Büchern als besondere Kulturtechnik im digitalen Zeitalter überhaupt noch relevant ist. Zur Beantwortung dieser durchaus komplexen Frage sollen sowohl Argumente für als auch gegen die Relevanz literarischer Bücher angeführt werden.

Hauptteil

Argumente, die für die Relevanz literarischer Bücher als besondere Kulturtechnik im digitalen Zeitalter sprechen- Für die weiterhin bestehende Relevanz literarischer Werke spricht, dass Literatur sowohl in der Geschichte als auch heute noch als Quelle für Bildung angesehen wird (M2, M5). Sie hilft uns dabei, tiefgreifendes Wissen anzueignen, unsere Welt zu verstehen und zu begreifen, an Informationen zu gelangen und Sinnzusammenhänge herzustellen (M2). Literatur fördert somit unsere persönliche und intellektuelle Entwicklung sowie unsere kognitiven Fähigkeiten (M2, M5, M8).

- Ebenfalls sorgen literarische Werke dafür, dass unsere Empathie- und Reflexionsfähigkeit sowie unsere Vorstellungskraft und Kreativität gefördert werden (M2, M7). Leser*innen haben die volle Freiheit in der Interpretation des Gelesenen, was wiederum „die Pluralität [der Interpretationen] begünstigt“ (M7, Z. 33). Die Auseinandersetzung mit Charakteren aus Büchern sorgt für einen wichtigen Perspektivenwechsel in der realen Welt statt oberflächlicher Kommunikation in der rein digitalen Welt.

- Das Lesen in Büchern hilft außerdem dabei, sich konzentrierter mit Inhalten zu beschäftigen und seine Aufmerksamkeit zu erhöhen, da eine Ablenkung durch z. B. Benachrichtigungen auf Messenger-Diensten an dieser Stelle ausgeschlossen werden kann (M2, M5, M7). Dies sorgt wiederum dafür, dass Leser*innen die gelesenen Inhalte auch wirklich verstehen und sich reflektiert und kritisch mit den Inhalten auseinandersetzen können (M2, M4, M5, M7). Bei digitalen Medien kommt diese Art von „deep reeding“ (M2, Z. 21) zu kurz. Durch die Verknüpfung der textuellen und visuell-auditiven Ebene kann es bei den Menschen schnell zu einer Überforderung kommen (M2). Außerdem wird die Aufmerksamkeitsspanne der Leser*innen aufgrund des enormen Umfangs an Inhalten deutlich kürzer (M7). Multimediale Elemente wie Videos und Bilder haben zur Folge, dass unsere Vorstellungskraft weniger beansprucht wird und kreative Prozesse im Gehirn eingeschränkt werden (M8). Man fokussiert sich auf oberflächliche, schnell verfügbare Informationen (M2). Bisher gibt es noch keine langfristigen Lösungen, wie man den Leser*innen das tiefe und konzentrierte Lesen von langen Texten auf Bildschirmen erleichtern kann (M5).

- Im heutigen Zeitalter der Digitalisierung dominieren die Schnelllebigkeit und ständige Informationsflut häufig unseren Alltag. Modernes Lesen kann hingegen entschleunigend auf uns wirken und ist auch digital entlastend. Leser*innen wird durch klassische Literatur die Möglichkeit gegeben, in die introspektive Welt der Literatur zu fliehen und sich sowohl geistig als auch emotional voll und ganz auf eine Geschichte einzulassen (M2).

- Literatur gilt als fester und wichtiger Bestandteil unserer Kultur und trägt auch zur kulturellen Kommunikation in unserer „modernen politischen und kulturellen Öffentlichkeit“ (M2, Z. 13) bei. Klassische Werke spiegeln bspw. die zeitgenössische Gesellschaft und Lebensweise der damaligen Zeit wider, bieten uns heute noch einen guten Einblick in die Geschichte und erweitern unseren intellektuellen Horizont.

- Digitale Literatur (z. B. in Form von Online-Texten und E-Books) ist im Gegensatz zur klassischen Buchkultur deutlich umfangreicher, ständig verfügbar und kann damit auch ort- und zeitunabhängig genutzt werden (M2, M4). Es kommt zu einer „Ausweitung des Lesens“ (M2, Z. 6). Das hat zur Folge, dass wir Menschen heutzutage sogar weitaus mehr lesen, da die Digitalisierung uns das Lesen so einfach macht wie noch nie zuvor (M4). Ein weiterer Grund dafür ist auch, dass digitales Lesen einen schnelleren Informationserwerb ermöglicht (M2).

- Weiterhin ist es für Schüler*innen praktisch, wenn die Lektüre nicht ständig im Rucksack mitgeführt werden muss. Mithilfe eines E-Books hat man auf einem einzigen Gerät Zugang zu Tausenden von Büchern. Außerdem passen viele literarische Werke nicht mehr in unsere heutige Zeit, sind schwer verständlich oder wirken sogar inhaltlich abschreckend. Digitale Medien ermöglichen hingegen bereits während des Lesens einen Zugang zu weiterführenden Erklärungen, hilfreichen Wörterbuchdefinitionen oder Erklärvideos. Funktionen und Anpassungsoptionen digitaler Plattformen wie die Änderung der Schriftgröße, die Regulierung der Helligkeit, Notizen und farbliche Hervorhebungen sorgen für ein angenehmes und personalisiertes Leseerlebnis und erleichtern zusätzlich das Verständnis der Lektüre. Dieser enorme Vorteil, dass die Leser*innen ihre Leseerfahrung auf digitalen Medien an ihre individuellen Bedürfnisse und Präferenzen anpassen können, kommt bspw. auch Menschen mit Sehschwierigkeiten oder unterschiedlichen Lerntypen zugute. Für auditive Lerntypen stellen z. B. Hörbücher eine große Bereicherung dar (M1).

- Geschichten sind heutzutage weniger in Büchern, sondern vermehrt im Internet und in den klassischen Streamingangeboten wie Netflix oder Amazon präsent (M3, M6). Die klassische „geschlossene Erzählform“ (M6, Z. 16) ist in den letzten Jahren deutlich in den Hintergrund gerückt und eine neue Form von Serienkultur mit ihrer „multiperspektivische[n]“ (M6, Z. 17) und „demokratische[n]“ (M6, Z. 18) Erzählweise hat sich etabliert (M6). Dahinter verbirgt sich eine ganz neue Sicht auf die komplexen und ambivalenten Charaktere einer Serie, die in einer Welt leben, die sich ebenfalls ständig verändert (M6). Somit passt diese Erzählweise weitaus besser zu unserer heutigen, sich ebenfalls kontinuierlich verändernden Welt (M6). Literatur in digitaler Form hat somit die Möglichkeit, sich weitaus schneller an aktuelle Gegebenheiten und Veränderungen anzupassen und mit der Zeit zu gehen.

- Insbesondere für die jüngeren Generationen ist die Nutzung digitaler Medien, z. B. des Smartphones und Tablets weit verbreitet (M3). Bereits im frühen Alter ist das Lesen auf digitalen Medien zur Normalität geworden und ist weitaus praktischer als das klassische Lesen (M1, M3). Mithilfe des Internets kommen wir von überall aus an Informationen. Wie wichtig das Smartphone oder der Laptop auch für die Kommunikation und soziale Interaktion im schulischen und privaten Raum ist, hat uns die Corona-Pandemie deutlich gezeigt.

- Heutzutage lassen sich deutliche Veränderungen der Lesegewohnheiten und Lesepräferenzen feststellen. Die Menschen favorisieren kürzere Texte in digitaler Form, die mit wenig Anstrengung und kognitivem Aufwand verbunden sind, statt langen Büchern (M1, M3, M7, M8). In unserer heutigen, hektischen Welt haben wir oft das Gefühl, keine Zeit mehr zum Lesen zu finden. Für viele Menschen stellt das klassische Lesen deshalb eine Herausforderung dar (M8). Das digitale Lesen ermöglicht es uns innerhalb kürzester Zeit, an die wichtigsten Informationen zu gelangen (M2, M7, M8).

- Vielen Menschen wird immer klarer, dass das Lesen von Büchern keine zwingende Voraussetzung darstellt, um ein guter, warmherziger und intelligenter Mensch zu sein (M8). Auch durch alltägliche Erfahrungen z. B. im zwischenmenschlichen Miteinander und Kommunizieren kann man „Qualitäten“ (M8, Z. 36) wie Empathie und Hilfsbereitschaft erlernen (M8).

- Zuletzt sollte man festhalten, dass digitale Medien eine umweltfreundlichere und meist auch kostengünstigere Alternative zu herkömmlichen gedruckten Büchern darstellen. Insbesondere im Kontext von Schule und Unterricht fällt immer wieder auf, welche enormen Mengen an Papier zum Lesen und Lernen verwendet und nur nach kurzer Zeit schon wieder entsorgt werden.

Schluss

- Es wird deutlich, dass die klassische Lesekultur weiterhin einen relevanten Platz in unserer Gesellschaft hat, u. a. unsere Konzentration, Reflexionsfähigkeit und Kreativität fördert sowie uns dabei hilft, unseren Alltag zu entschleunigen. Auch die kulturelle Verbundenheit mit der Literatur ist nicht zu verneinen.

- Auffällig ist, dass die Praxis des Lesens erhalten bleibt und nur die Art und Weise sich verändert bzw. an unsere heutigen Gegebenheiten und Möglichkeiten angepasst hat (M4). Damit ist das digitale Lesen auch nicht ausschließlich als Gegensatz zur klassischen Lesekultur zu sehen, sondern vielmehr als eine hilfreiche Ergänzung im Alltag eines jeden. Online-Plattformen bieten uns eine enorme Vielfalt an Literatur und ermöglichen uns, das Lesen einfach in unseren Alltag zu integrieren.

- Insgesamt lässt sich jedoch festhalten, dass die Praxis des Lesens stark von den individuellen Präferenzen abhängig ist. Wir Menschen haben unterschiedliche Einstellungen zum Lesen abhängig von Faktoren wie Alter, Erziehung, Gewohnheiten und Lebensweise. Doch wie mit allen Dingen ist es auch an dieser Stelle von Vorteil, die Vorzüge des digitalen Lesens auszutesten und mit der Zeit zu gehen.