Windsysteme

Egal wo du dich gerade auf der Erde befindest, überall wird ein Wind wehen. Einmal mehr, einmal weniger. Doch weißt du auch, wie das alles miteinander zusammenhängt und vor allem wie solche unterschiedlichen Winde zustande kommen? In diesem Skript beschäftigen wir uns mit allgemeinen Windsystemen. Du erfährst, was unter diesem Begriff zu verstehen ist und bekommst die wichtigsten Windsysteme vorgestellt.

Abb. 1: Der Passatkreislauf

Warme Luft steigt am Äquator auf (1) und transportiert viel Feuchtigkeit in die Höhe (2). Diese Luft bewegt sich dann seitwärts in Richtung Wendekreise (3+4), die Luft verliert dabei sowohl an Wärme als auch an Feuchtigkeit. Nach tausenden von Kilometern ist die Luft dann soweit abgekühlt, dass sie absinkt und im Bereiche der Wendekreise schließlich den Boden erreicht (5). Am Boden angekommen strömt die Luft wieder in Richtung Äquator zurück (1). Der Passatkreislauf ist entstanden.

Durch den Corioliseffekt werden die Passatwinde in Richtung Westen abgelenkt. Auf der Nordhalbkugel entsteht ein Nordostwind, er wird nach rechts abgelenkt, auf der Südhalbkugel ein Südostwind, welcher nach links abgelenkt wird. Wir sprechen von Nordostpassat und Südostpassat. Treffen beide Passate am Äquator wieder aufeinander, du kannst auch sagen sie "konvergieren", befinden wir uns im Bereich der Innertropischen Konvergenzzone (ITC). Diese Konvergenz führt zunächst zu einem Luftmassenaufstieg und damit zu einer Wolkenbildung. Dies hat in dieser Zone zur Folge, dass es zu kräftigen Niederschlägen kommt, welche Zenitalregen genannt werden. Du musst beachten, dass sich die ITC jahreszeitlich verlagert, aufgrund des Zenitalstandes der Sonne. Im Sommer wandert die ITC nach Norden, im Winter nach Süden. Deshalb verschieben sich auch die Passatwinde.

Legen Passate einen langen und weiten Weg über das Festland zurück, dann sind sie trocken und heiß. Wehen sie über Meeresflächen, so bringen sie im Gegensatz dazu viel Feuchtigkeit mit sich. Die Strömung des Passatwindes wird in Richtung Äquator zunehmend ungeordneter, da die Wirkung der Corioliskraft abnimmt.

Abb. 1: Der Passatkreislauf

Warme Luft steigt am Äquator auf (1) und transportiert viel Feuchtigkeit in die Höhe (2). Diese Luft bewegt sich dann seitwärts in Richtung Wendekreise (3+4), die Luft verliert dabei sowohl an Wärme als auch an Feuchtigkeit. Nach tausenden von Kilometern ist die Luft dann soweit abgekühlt, dass sie absinkt und im Bereiche der Wendekreise schließlich den Boden erreicht (5). Am Boden angekommen strömt die Luft wieder in Richtung Äquator zurück (1). Der Passatkreislauf ist entstanden.

Durch den Corioliseffekt werden die Passatwinde in Richtung Westen abgelenkt. Auf der Nordhalbkugel entsteht ein Nordostwind, er wird nach rechts abgelenkt, auf der Südhalbkugel ein Südostwind, welcher nach links abgelenkt wird. Wir sprechen von Nordostpassat und Südostpassat. Treffen beide Passate am Äquator wieder aufeinander, du kannst auch sagen sie "konvergieren", befinden wir uns im Bereich der Innertropischen Konvergenzzone (ITC). Diese Konvergenz führt zunächst zu einem Luftmassenaufstieg und damit zu einer Wolkenbildung. Dies hat in dieser Zone zur Folge, dass es zu kräftigen Niederschlägen kommt, welche Zenitalregen genannt werden. Du musst beachten, dass sich die ITC jahreszeitlich verlagert, aufgrund des Zenitalstandes der Sonne. Im Sommer wandert die ITC nach Norden, im Winter nach Süden. Deshalb verschieben sich auch die Passatwinde.

Legen Passate einen langen und weiten Weg über das Festland zurück, dann sind sie trocken und heiß. Wehen sie über Meeresflächen, so bringen sie im Gegensatz dazu viel Feuchtigkeit mit sich. Die Strömung des Passatwindes wird in Richtung Äquator zunehmend ungeordneter, da die Wirkung der Corioliskraft abnimmt.

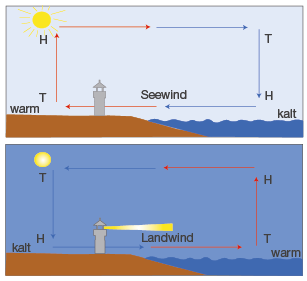

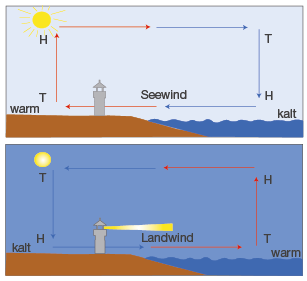

Abb. 2: Das Land-Seewind-System, bei Tag und Nacht

Abb. 2: Das Land-Seewind-System, bei Tag und Nacht

Ursache für Föhnwinde sind Gebirge, sie werden von Luftmassen überströmt. Vor dem Gebirge kühlt sich die Luft beim Aufsteigen stetig um 0,5 °C pro 100 m ab, es kommt zu der Temperaturänderung ohne die Verdunstung und Verdampfung von Wasser. Hierbei kann es zu Niederschlägen kommen. Nach der Überquerung des Gebirges sinkt sie und erwärmt sich um 1 °C pro 100 m. Die Luft hat aufgrund des Niederschlags an Feuchtigkeit verloren und kann sich deshalb schneller erwärmen. Da eben die Erwärmung stärker als die Abkühlung ist, handelt es sich um einen warmen Fallwind.

Abb. 3: Der Föhn

Der Föhn ist der Fallwind in den Alpen. Das Wetter wird beeinflusst durch eine hohe Lufttemperatur, sturmartige Böen in den höheren Lagen und eine geringe Luftfeuchtigkeit. Wenn über den Föhn gesprochen wird begegnen dir Wörter wie Luv und Lee. Hierbei handelt es sich zum Einen um die Wind zugewandte Seite (Luv) und zum Anderen um die Wind abgewandte Seite (Lee). Nachdem die Luft über das Gebirge gelangt ist, wird sie immer wärmer. Diese abströmende Luft ist der Föhn. Aufgrund seiner Wärme kann er im Winter dazu führen, dass sogar der Schnee schmilzt.

Bildnachweise [nach oben]

Abb. 3: Der Föhn

Der Föhn ist der Fallwind in den Alpen. Das Wetter wird beeinflusst durch eine hohe Lufttemperatur, sturmartige Böen in den höheren Lagen und eine geringe Luftfeuchtigkeit. Wenn über den Föhn gesprochen wird begegnen dir Wörter wie Luv und Lee. Hierbei handelt es sich zum Einen um die Wind zugewandte Seite (Luv) und zum Anderen um die Wind abgewandte Seite (Lee). Nachdem die Luft über das Gebirge gelangt ist, wird sie immer wärmer. Diese abströmende Luft ist der Föhn. Aufgrund seiner Wärme kann er im Winter dazu führen, dass sogar der Schnee schmilzt.

Bildnachweise [nach oben]

Globale Windsysteme

Auf unserer Erde gibt es sehr viele verschiedene Windströmungen. Doch wozu sind diese da? Sie verhindern, dass es am Äquator immer wärmer und an den Polen immer kälter wird. Du kannst diese Prozesse auch als planetarische Zirkulation bezeichnen. Darunter verstehst du alle globalen Luftströmungen, welche auf der unterschiedlichen Strahlungsbilanz der Sonne beruhen. Sie führen zu einem Austausch von Luft, aber auch von beispielsweise Schadstoffen auf der Erde. Durch die Sonneneinstrahlung ist es am Äquator wärmer und an den Polen kälter. Wie kommen nun Windsysteme zustande? Die Windsysteme sorgen für einen Ausgleich der unterschiedlichen Temperatur- und Druckverhältnisse. Da es am Äquator deutlich wärmer ist, steigen die leichten Luftmassen ständig auf. Da an der Erdoberfläche nun weniger Luft vorhanden ist (warme Luft steigt auf), sinkt der Druck, ein Tiefdruckgebiet ist entstanden. Wir sprechen am Äquator von der äquatorialen Tiefdruckrinne. Da die Erde bestrebt ist, immer einen Ausgleich zu schaffen, strömt von den Polen Luft in das Tiefdruckgebiet. Doch warum ist dies der Fall? Die Luft steigt nicht auf, es entstehen an der Erdoberfläche Hochdruckgebiete. Es kommt zu Ausgleichsströmungen zu dem Tiefdruckgebiet. Diese Strömungen nennt man auch Innertropische Konvergenzzone (ITC). Dadurch, dass am Äquator ständig Luft aufsteigt, entsteht in den Höhen ein Hochdruckgebiet. Erneut strömen von einem Hochdruckgebiet die Luftmassen zu einem Tiefdruckgebiet, hier zu den Polen. An den Wendekreisen angekommen, sinkt die Luft in Richtung Boden. Dies bedeutet, dass es zunächst zu einer Erwärmung kommt, die Wolken sich auflösen und die Niederschläge somit ausbleiben. Am Boden bilden sich Gebiete mit hohem Luftdruck, den sogenannten subtropischen Hochdruckgebieten. Die Luftdruckunterschiede zwischen äquatorialer Tiefdruckrinne und subtropischem Hochdruckgürtel werden durch bodennahe Winde, die Passate versucht auszugleichen.Passatwinde

Im Bereich der Tropen und teilweise in den Subtropen ist der Passat ein starker und beständiger Wind. Doch wie entstehen diese Passatwinde? Abb. 1: Der Passatkreislauf

Abb. 1: Der Passatkreislauf

Regionale Windsysteme

Hierbei handelt es sich um Zirkulationsformen, die nur in bestimmten Regionen der Erde auftreten. Du kannst unterscheiden zwischen tagesperiodischen Winden, hierbei ändert sich die Windrichtung im Laufe des Tages.Tagesperiodische Winde: Das Land-Seewind-System

Im Laufe des Tages ändert sich die Richtung des Windystems. Durch die Sonneneinstrahlung erwärmt sich die Erdoberfläche tagsüber. Das Wasser erhitzt sich in dieser Zeit nicht so schnell wie die umliegende Landfläche. Währenddessen wird auch die Luft über dem Land erwärmt, sie dehnt sich aufgrund der geringeren Dichte aus und steigt auf. Am Boden sinkt der Luftdruck, es entsteht ein Tiefdruckgebiet. Über dem Meer bleibt der Luftdruck höher, da sich die Luft kaum erwärmt und somit auch nicht aufsteigt. Es kommt aufgrund der Druckunterschiede zu Ausgleichsströmungen - ein Wind ist entstanden. Der Wind weht vom Hochdruck- zu dem Tiefdruckgebiet, also vom Meer in Richtung Landfläche. Wir sprechen von dem Seewind. In der Nacht kommt es zu einer Umkehrung. Das Land hat eine geringere Wärmespeicherkapazität als das Meer. Somit kühlt nach dem Sonnenuntergang die Landfläche schneller aus. Folglich entsteht ein Hochdruckgebiet, da die kalte, schwere Luft nach unten sinkt. Das Meer kann die Wärme länger speichern, dadurch kommt es zu einem Hochdruckgebiet. Erneut entsteht ein Wind, diesmal allerdings von dem hohen Luftdruck über dem Land in Richtung Tiefdruckgebiet über dem Meer. Der Landwind ist entstanden. Das Windverhältnis ändert sich wieder am Morgen, wenn die Sonneneinstrahlung die Landfläche stärker erwärmt. Abb. 2: Das Land-Seewind-System, bei Tag und Nacht

Abb. 2: Das Land-Seewind-System, bei Tag und Nacht

Der Föhn

Bestimmt hast du im Wetterbericht schon einmal etwas von dem sogenannten Föhn gehört. Dabei ist nicht etwa ein Haartrockner gemeint, sondern eine ganz besondere Wettererscheinung, der Föhnwind.Ursache für Föhnwinde sind Gebirge, sie werden von Luftmassen überströmt. Vor dem Gebirge kühlt sich die Luft beim Aufsteigen stetig um 0,5 °C pro 100 m ab, es kommt zu der Temperaturänderung ohne die Verdunstung und Verdampfung von Wasser. Hierbei kann es zu Niederschlägen kommen. Nach der Überquerung des Gebirges sinkt sie und erwärmt sich um 1 °C pro 100 m. Die Luft hat aufgrund des Niederschlags an Feuchtigkeit verloren und kann sich deshalb schneller erwärmen. Da eben die Erwärmung stärker als die Abkühlung ist, handelt es sich um einen warmen Fallwind.

Abb. 3: Der Föhn

Abb. 3: Der Föhn

2016 © SchulLV

2016 © SchulLV

2016 © SchulLV