Expressionismus

Epochenmerkmale

Auf einen Blick

- Zeit: 1910 bis 1925

1910 - 1914 Frühexpressionismus

1914 - 1918 Kriegsexpressionismus

1918 - 1925 Spätexpressionismus - Geschichtlicher Hintergrund: Nach der Jahrhundertwende steuerte Deutschland auf den ersten Weltkrieg zu. Industirailisierung, Verstädterung und Weltuntergangsangst prägten die Menschen.

- Autoren: Meistens junge Männer aus gebildetem Elternhaus, die sich in Clubs gruppierten und feste Treffpunkte hatten. Viele jüdische Autoren sind bekannt.

- Leitsatz: Welterneuerung vs. Weltuntergang und Ich-Dissoziation (Zwischen Fortschrittseuphorie und Angst)

- Merkmale: Kurzprosa und lyrische Texte mit aufgebrochenen Formen und bildhaftem Ausdruck.

- Themen: Großstadt, Krieg, Armut, Hässliches, Wasserleichen, Industrie und Ich-Verfall.

Definition

Die Epoche des Expressionismus dauerte von 1910 bis 1925. Sie wird zeitlich in drei Abschnitte unterteilt, getrennt durch den ersten Weltkrieg. Die Epoche des Expressionismus wurde von der Verstädterung und Isolierung der Menschen sowie dem Ersten Weltkrieg beeinflusst. Von großer Bedeutung waren Themen wie Krieg, Verfall, Angst, Weltuntergang sowie Wahnsinn und Liebe. Ziel war es, mit der Literatur ausdrucksstark und unverblümt die Erlebnisse darzustellen und die Menschheit zu ändern.Der Begriff wird vom lateinischen Wort „expressio“ abgeleitet, das „Ausdruck“ heißt und somit für „Ausdruckskunst“ steht. Die Bezeichnung wurde 1911 erstmals von dem Schriftsteller Kurt Hiller von der Bildenden Kunst auf die Literatur und Dichtung übertragen.

Der Expressionismus stellt eine Gegenbewegung zum Naturalismus dar und beschäftigt sich mit dem Leid der Menschen. Der Krieg, die Industrialisierung und die Großstädte lösten ein Gefühl des Chaos und der Unordnung aus. Daraus entstand eine Vorliebe für das Negative, das Extreme und Themen wie Tod und Untergang. Die Logik und Erklärbarkeit der Dinge lehnten die Expressionisten strikt ab, es ging ihnen um die Erfassung der Dinge. Mit Hilfe der Kunst wollten die Vertreter der Epoche den Stilpluralismus der Außenwelt verarbeiten.

Geschichtlicher Hintergrund

Die Monarchie wurde durch die Novemberrevolution 1918 in Deutschland beseitigt, eine parlamentarische Republik wurde errichtet. Nach politischen Spannungen in Europa wurde das Deutsche Reich isoliert und die führenden Streitmächte begannen sich für den Krieg zu rüsten. Diese Krisen und Machtspiele führten schließlich 1914 zum ersten Weltkrieg.Außerdem spielte die Industrialisierung eine große Rolle. Die Menschen fürchteten sich vor den neuen Erfindungen und fühlten sich in den Großstädten erdrückt und isoliert. Die Angst vor dem Ich-Verfall wurde immer größer. Der einzelne Mensch ging in der Masse der Großstadt unter und war nur noch Maschinenersatz in den Fabrikhallen. Armut und Ghettobildung waren typische Folgen.

Literarische Merkmale

- Themen: Krieg, Verfall, Angst, Wahnsinn, Ich-Verlust, Krankheit, Selbstmord und Liebe

- Literarische Gattungen: Lyrik, Kurzprosa, Novellen, Sonett, Stationendrama, Verkündigungsdrama, moderne Textformen

- Abkehr von traditionellen Themen und Formen.

- Sprache: Extrem subjektiv und überhöht, durch Ekstase und Pathos gekennzeichnet, viele Enjambements und Ellipsen, Ironie und Neologismen

- Tempo: Schnelle Sprache durch Bewegungsverben und Reihung von Substantiven

- Grammatik: Normen werden oft gebrochen, konfuser Satzbau, neue Syntaxformen

- Rhythmen werden bewusst als Ausdrucksmittel genutzt.

- Bildhaft: Hoher Metapherngebrauch, viel Farbsymbolik

Naturbegriff

Auf einen Blick: Vergänglichkeit und Ich-Zerfall

- Die düsteren Aspekte in der Natur werden thematisiert und die finstere Seite wird erlebt.

- Natur symbolisiert Vergänglichkeit und Sterblichkeit, hier besonders Verwesung und Wasserleichenpoesie.

- Nacht und Mond als Motive des Schreckens und des drohenden Weltuntergangs.

- Der Ich-Verfall verläuft parallel zum Verfall in der Natur.

- Tiere und Pflanzen zeigen die Echtheit des Lebens.

Beispiele

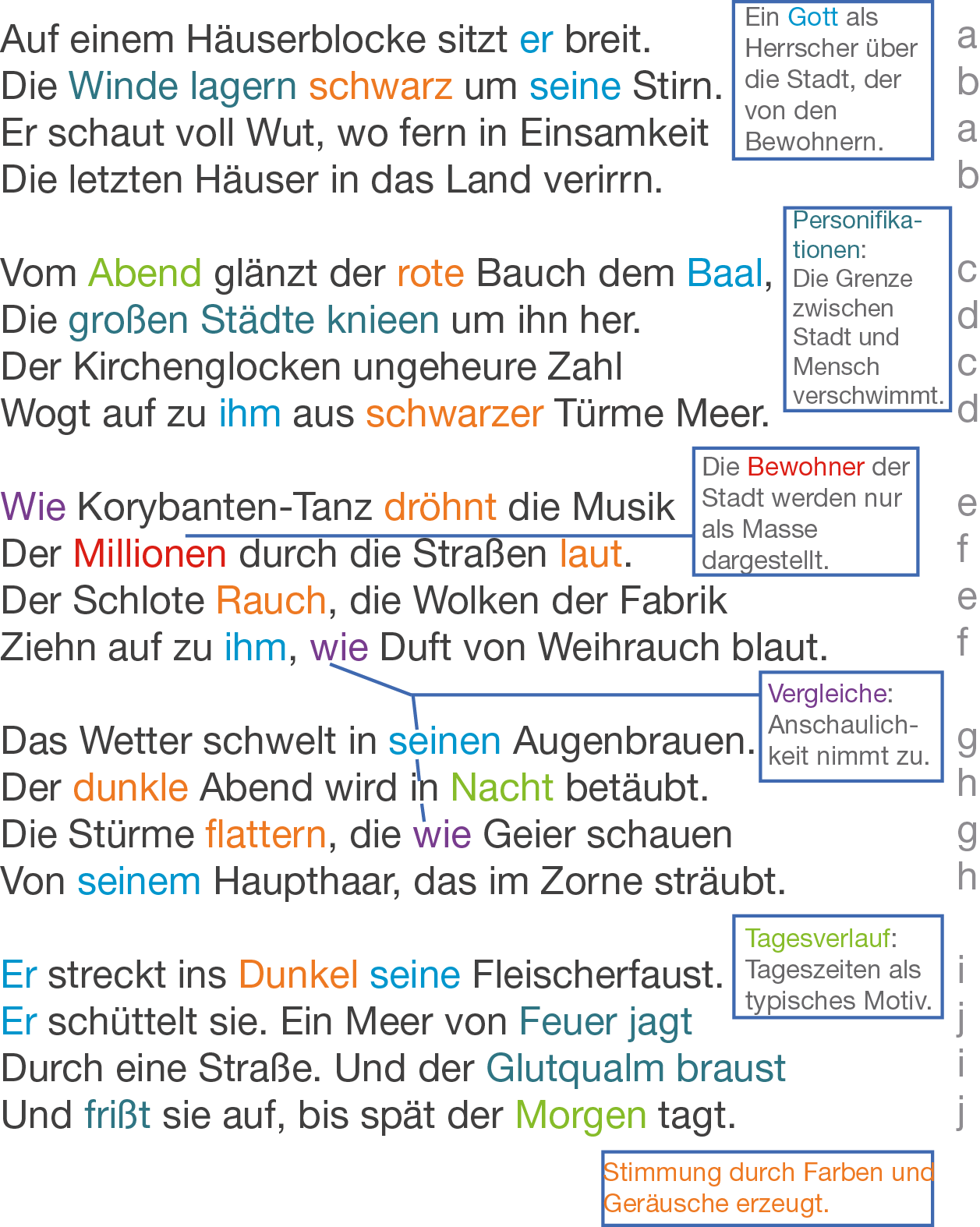

Der Gott der Stadt (Georg Heym, 1910)

Abb. 1: Der Gott der Stadt, Georg Heym (1910)

Abb. 1: Der Gott der Stadt, Georg Heym (1910)

- Schöne Jugend, Grottfried Benn (1912)

- Ophelia, Georg Heym (1910)

- Im Winter, Georg Trakl (1910)

- Kleine Aster, Gottfried Benn (1912)

- Weltende, Jakob van Hoddis (1911)

© 2016 - SchulLV.